“中国天眼”这口“大锅”,真的煮得下整个宇宙?

2021-05-23

馒头老妖,南京大学化学博士、西华大学生物工程学院讲师。《视觉之旅:化学世界的分子奥秘(彩色典藏版)》《地球简史》等图书译者、吴大猷科学普及著作奖获得者(译著类),撰写过大量科普文章,热衷于写侦探小说。

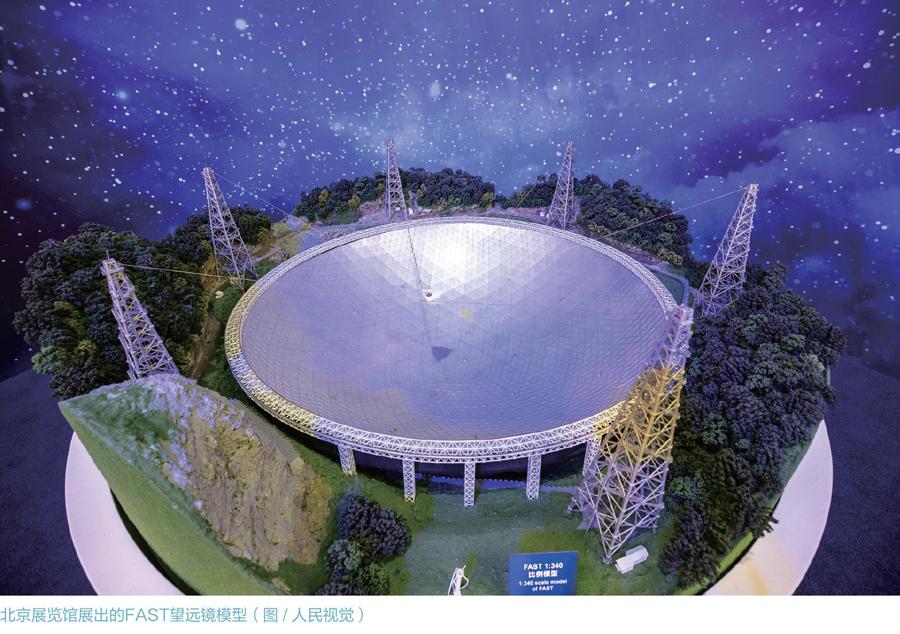

今年4月,位于我国贵州平塘的500米口径射电望远镜(FAST),向全球科研人员开放使用。届时,这只世界上最大的单口径射电望远镜“中国天眼”,便可充分发挥它的巨大潜力。它因为外形,也被人们戏称为“大锅”,更有甚者将它“PS”成火锅。各种戏称代表着大众的关注,但从科学角度来说,它对于人类探索宇宙的意义非比寻常。

遥望过去

从物理角度来说,时间是一个矢量,一去便永不回头。也就是说,无论我们有多想参与时间旅行或穿越到过去,以人类目前的科学技术而言,都是不可能实现的。

一般认为,宇宙的诞生,发生在距今138亿年前。那么,在那个时间和空间的起点,究竟发生了什么事情,又经过了怎样的过程,才演化成了今天的宇宙、地球和我们?这个问题,困扰了古往今来无数的智者:屈原以浪漫的想象,写下了“上下未形,何由考之”的诗句;牛顿则在提出三大定律之后,花费毕生时间,苦苦思索“第一推动力”的难题。

然而,时间是无法逆转的,我们不可能回到宇宙诞生的时刻,亲眼看看当时的情形。因此,想要理解宇宙的过往,就像是考古学,只能通过宇宙诞生时留下的“文物”去了解它们。这些“文物”中,就包括了宇宙诞生时产生的各种辐射。

比如,目前较为主流的“宇宙大爆炸”理论认为,在大爆炸之后,宇宙经过了一个“光子时期”,时长大约38万年。其间,宇宙的温度保持在1万开尔文左右。该理论的一个重要证据,就是通过对宇宙微波背景辐射(CMB)的观测得到的数据,与此大致符合。而人类首次发现微波背景辐射,以及随后对它的观测,都是通过射电望远镜实现的。

类似的,在上述理论中,在宇宙大爆炸的10亿年之后,宇宙经过了一个“再电离”的阶段,在此期间,中性氢(可以理解为一个质子加一个电子的结构)开始重新被电离,成为带电荷的质子,而星系也从此开始形成,因而又被称为“恒星的摇篮时期”。这种中性氢很稳定,难以被可见光、红外线观测到,但物理学家们预测,它会产生一种能量很低却又很独特的谱线,被称为“21厘米谱线”。果然,1951年,人类第一次实际观测到了这种谱线的存在,为这一假说奠定了坚实的基础——而所使用的仪器,依然是一台射电望远镜。

射电望远镜,就像一段老电影、一张老唱片,帮助我们去感受那早已消逝的宇宙的过去,那些宏伟而又精妙的、用语言难以描绘的场景。

探索无极

对于“宇宙有没有边界”这个问题,至今没有统一的意见。但有一点是显而易见的:宇宙非常庞大。相对而言,人类目前能够到达的范围,和宇宙相比,用“沧海一粟”都无法形容。或许,说成是“落在地球某地的一枚1元硬币”,还更贴近真实情况一些。

然而,“好奇”是人类的天性,对于未知的世界,人类总是渴望了解更多——正是这种好奇心,带领人类克服艰难险阻,征服了浩瀚的大洋,深寒的兩极,广袤的天空,乃至于月球。而下一个目标,自然就是揭开宇宙深空的奥秘。

航天器是人类探索宇宙的重要工具之一。宇宙飞船、空间站、小行星探测器,乃至于月球车、火星车,都极大地丰富了人类对宇宙的了解。但相对于宇宙的尺度来说,航天器的速度实在是太慢——想想“天文单位”和“光年”的定义,就不难明白,要等到这些航天器到达银河系的边缘,再把采集到的信息传回地球,恐怕人类文明都已经不存在了。

幸好,我们还有望远镜这类工具。从伽利略制造出了第一台天文望远镜开始,人类的目光就被极大地延伸了:我们看到了环形山,看到了土星的光环,甚至预测了行星运行的轨道,发现了天王星、冥王星,以及许许多多的小星体……

不过,光学望远镜终究还是有它的极限:镜头越大,就能看得更远,但这也意味着,玻璃透镜的制造难度和成本都陡然上升。更重要的是,正如我们从课本上所学的那样,可见光,不过是电磁波的庞大谱系中的很小一部分:紫外线、伽马射线、X射线,等等,都是光学望远镜无能为力的。而射电望远镜的发明,恰好就弥补了光学望远镜的短板。

实际上,凭借这些可见光范围外的电磁波,人类已经观察到了许多有意思的天文学现象,不断刷新我们对宇宙的理解。比如,快速射电暴(FRB)持续的时间仅有几毫秒,但释放出来的能量,却和太阳在一天内放出的全部能量相当。又比如,脉冲星这种天体,质量甚至可以和太阳相比,自转一周却仅仅只需要几秒甚至几微秒。这些现象,都尚未被人类的科学理论所阐释;这就意味着,一旦对它们的研究取得突破,人类文明就极可能获得如同发明电力、核能、互联网那样巨大的飞跃,甚至还要超出更多。

未来可期

明白了射电望远镜能为科学探索带来什么,就更清楚作为世界上最大的单口径射电望远镜的“天眼”之于人类的意义。

汉语中,对“宇宙”一词的解释很有意思:“上下四方曰宇,往古来今曰宙”,即“无限的空间,与无限的时间”的总合。尽管我们还不能肯定,时间和空间是否有起点和终点,但“天眼”的出现,已经为我们探索时间与空间,提供了一个非常强大的工具。

事实上,“天眼”在前期短暂的试运行期间,就已经发现了240多颗脉冲星,展露出了它的巨大威力。而上文所述的几个领域,也正是天眼在未来一段时间里的工作重点,包括对宇宙里的中性氢巡天、发现和探测脉冲星和快速射电暴、探索宇宙中的星际分子等目标。

“天眼”甚至还被赋予了一个有趣的任务——去聆听宇宙中可能的“打招呼”:探索在这无边无际的宇宙中,除了人类之外,是否还有其他文明的存在。

有坊间传闻,“天眼”可能会导致人类文明被外星人发现,给人类带来灾难。但这并没有科学依据。从原理上说,“天眼”只接受从宇宙中发出的信号,却不主动发射信号,所以,你该明白哪怕宇宙真的存在科幻小说《三体》中的“三体人”,地球也不会暴露出具体位置。

你看,“天眼”承载着人类对未知宇宙的渴望,在它的“大锅”里,煮的还真是整个宇宙呢!