宋代殿堂木构架动力响应的非线性变参数时程分析

2021-05-21郭人辅米晓琛魏剑伟李铁英

万 佳,郭人辅,米晓琛,魏剑伟,李铁英

(1.太原理工大学 土木工程学院,太原 030024;2.伦敦大学学院 巴特莱特建筑学院,伦敦 WC1E 6BT)

中国古建筑是华夏历史和文化的载体,宋代殿堂木构架对中国古代建筑的发展有深远的影响,具有重要的历史文化和科学研究价值。遗存的宋代殿堂木构架弥足珍贵,然而由于建造年代久远,木构架存在诸多残损和隐患。为了使历史遗存得以延续,对宋代殿堂木构架的结构特性开展系统的科学研究迫在眉睫。地震是宋代殿堂木构架面临的主要自然灾害之一。探究宋代殿堂木构架在水平加速度下的动力响应,能够为宋代殿堂木构架抗震能力的评估、现状结构的修缮以及立足于木构架自身特性的结构加固提供重要的指导和参考。

近年,诸多学者对宋代殿堂木构架的结构性能进行了理论与试验研究。陈金永等[1]、师希望等[2]进行了宋代殿堂木构架的水平拟静力试验,观测到柱摇摆是主要变形特征。王娟等[3]在足尺殿堂木构架精细化拟静力有限元分析中发现,柱摇摆的同时柱底未出现滑移。贺俊筱等[4-5]对足尺宋代木柱的抗侧力性能进行了理论与试验研究,得到了柱发生刚性摇摆的临界转角下限值为0.01,且随着转角增加至0.015,柱弯矩趋于稳定,柱由柔性弯曲向刚性摇摆过渡完成。以上研究表明木构架遭受水平静力荷载,柱的主要变形模式为摇摆。然而,在遭受动力载荷时,柱的摇摆与滑移都能够被观测到。潘毅等[6-7]在汶川地震和雅安地震的灾害评估中指出,传统木结构建筑的主要震害现象为柱底滑移和柱架偏斜。在清式木构架的缩尺振动台试验中,周乾等[8]、薛建阳等[9]观测到了柱的摇摆以及柱底滑移,并发现在加速度峰值超过临界值时,柱出现显著的摇摆。高潮等[10]给出了木构架柱的拉氏量,得到了柱在正弦脉冲下的动力方程,并发现柱滑移不会早于柱摇摆出现。

综上所述,既有研究多围绕宋代木构架的摇摆特征进行静力试验与理论研究,而震害调查和振动台试验中,不仅能观测到柱摇摆,柱底也出现了滑移。上述振动台试验以清式缩尺模型为试验对象,国内外针对宋代殿堂木构架动力荷载下响应的研究与讨论仍不充分。本文建立足尺宋代殿堂木构架的有限元模型[2-3,11],调整柱底摩擦系数和输入加速度幅值进行变参数时程分析,分析结构柱的滑移与摇摆,判断结构柱的运动状态,进而探究宋代殿堂木构架在水平加速度作用下的运动状态。

1 精细化有限元模型

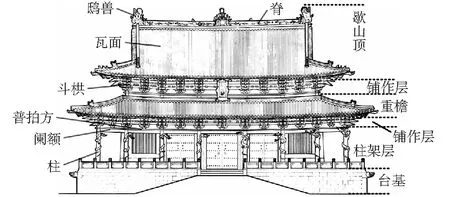

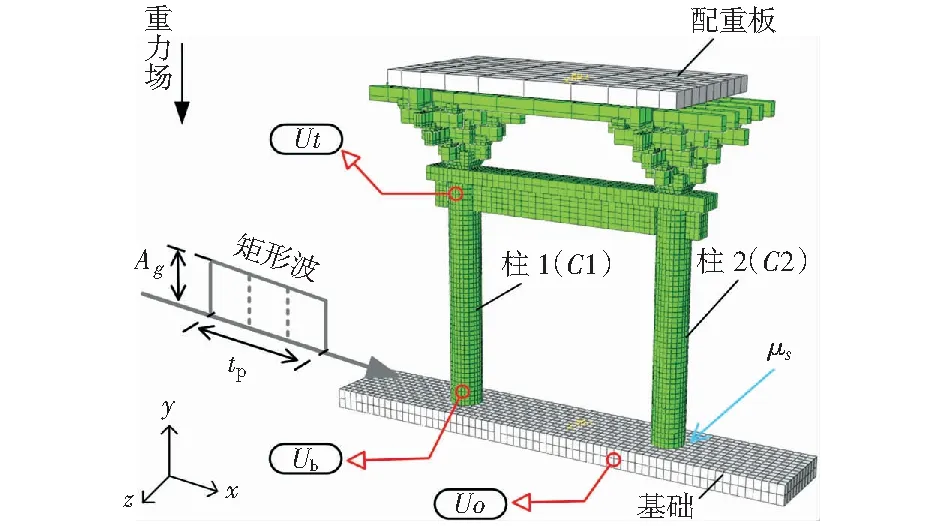

宋代木构架自上而下由屋架层、铺作层和柱架层构成。图1[12]所示为山西太原晋祠圣母殿,为北宋木构架,其屋架层由屋面和屋架构成,屋面由瓦面、脊和鸱兽构成,屋架位于屋面内由椽、槫、平梁和椽栿等横向构件组成。铺作层亦称斗栱层,是屋架层和柱架层间的转换层。柱架层由普拍方、阑额和柱构成,普拍方置于阑额上形成T形截面,这种独特的构造在金、南宋之后普遍用于所有建筑[13]。木构架整体立于台基之上。

图1 山西太原晋祠圣母殿(北宋天圣,公元1023-1032)[12]Fig.1 Saint Mother’s Hall of Jinci Temple, Taiyuan, Shanxi

1.1 模型的几何尺寸和单元

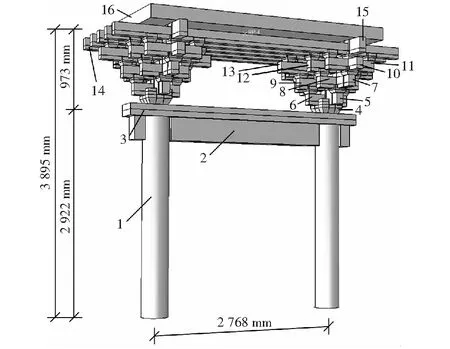

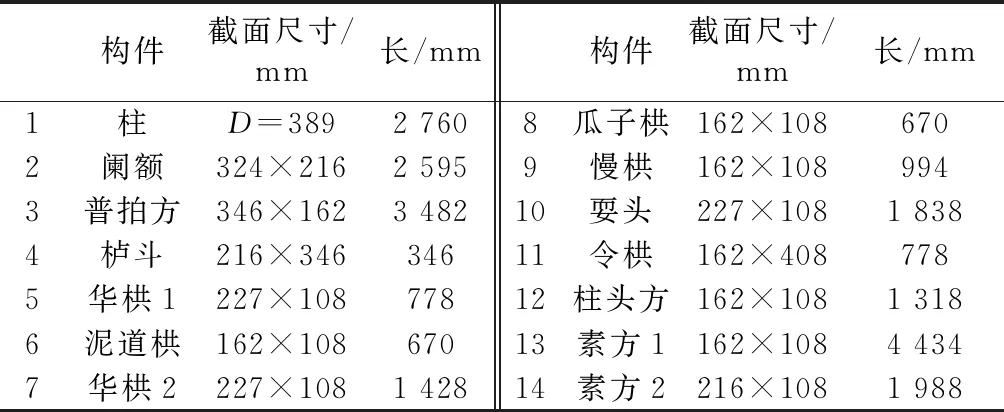

宋代殿堂木构架是中国传统木构架的代表之一,本文建立单跨殿堂木构架有限元模型并研究其动力特性。有限元模型参考文献[2,3]建立,以刚性板替代屋架层[1-2],柱架层的构件符合《营造法式》[14]中的规定,斗栱为五铺作,梁柱通过燕尾榫连接。图2为有限元模型的概况,各构件尺寸列于表1.有限元模型采用三维实体减缩积分单元,能够模拟复杂的几何形状并完成应力和接触的数值分析,模型单元划分如图3所示。

图2 模型的组成Fig.2 Model composition

表1 构件的规格表[2]Table 1 Specification Table of components[2]

1.2 材料特性

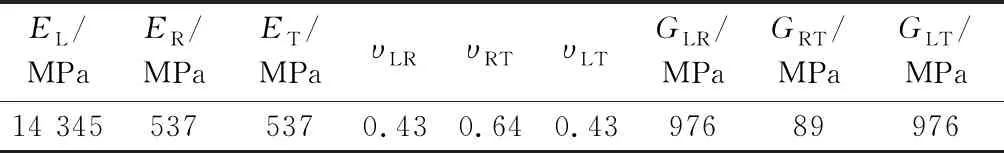

木材为各向异性的材料。本文以正交各向异性弹性体模型作为分析中使用的材料本构模型[5],三个正交方向分别代表木材的顺纹方向、径向和弦向。有限元模型中材料的力学特征参数列于表2中。

图3 荷载和边界条件Fig.3 Loading and boundary condition

表2 木材材料参数[3,15]Table 2 Material parameters of wood[3,15]

1.3 荷载与边界条件

近来的研究发现传统木构架的重屋盖对木构架的稳定有积极作用[1-2]。本文将斗栱以上的屋架层简化为刚性板,质量为6 t[2],刚性板与斗栱层间的界面关系为摩擦接触。木构架自上而下由构件堆叠而成,在自重作用下各构件相互挤压咬合立于基础之上,基础底部施加固定约束。在动力分析中,如图3所示,释放对应方向的自由度施加水平地面动。

1.4 接触属性的设置

斗栱中交叠的构件、梁柱榫卯连接以及柱础的平摆浮搁,这些传统木构架的结构特征是摩擦接触普遍存在的客观基础,也是进行宋代殿堂木构架动力响应分析时必须考虑的因素。各构件间切向摩擦特性与材质相关,故模型中木材与木材的摩擦系数取为0.4[2-4],木材与石材基础的摩擦系数取为0.6[2-4].切向的摩擦模型为库仑摩擦模型,静摩擦系数和动摩擦系数相同,当接触面剪力超过最大静摩擦力时,摩擦面间能够发生滑移。两种不同材质接触的法向力学模型选为传递竖向压力的硬接触,允许接触面间的分离和再接触。

2 非线性变参数时程分析

2.1 水平加速度

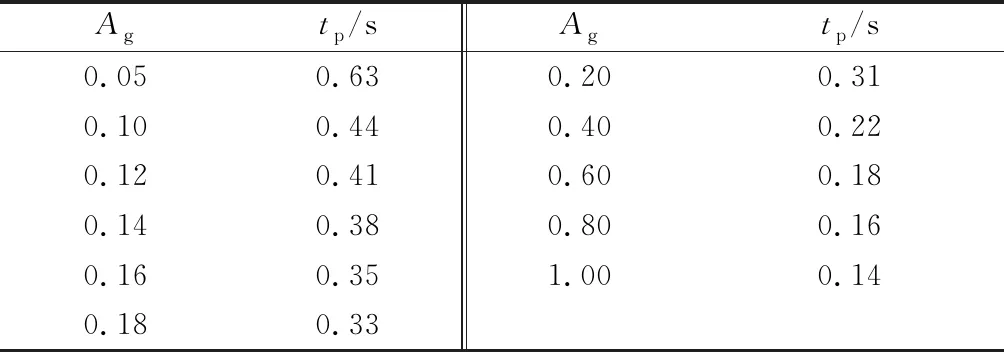

由于柱与基础、构件与构件间的接触面存在分离、滑移等非线性行为,水平加速度应直接施加于基础上[10,16],以模拟地面动对木构架动力行为的影响。为了使变参数动力时程分析的结果具有可比性,本文采用波形简单的矩形波,并以脉冲强度公式[16]控制矩形波峰值Ag和波的持续时间tp.在径高比0.14附近[10],增加了Ag取值的密度。公式(1)换算得来的峰值和持续时间列于表3中,公式(1)中g为重力加速度,B为柱直径的一半。

(1)

表3 矩形波峰值和对应持续时间Table 3 Peak value Ag and tp

2.2 地面摩擦系数

既有研究认为柱底与地面间的摩擦系数为不变值[3,11]。柱脚滑移试验[17]发现柱底的摩擦力非恒定值,也即柱底摩擦系数能够发生变化;同时,既有的加固方案通过改善柱底的摩擦特性,加强柱础间抗剪能力[17]。故本文将柱底摩擦系数作为模型的变参数之一,以评估柱底摩擦系数的改变引起的柱础间抗剪能力的变化对木构架水平加速度下动力响应的影响。表3罗列了静摩擦系数的取值,在径高比0.14附近,同样增加了取值密度。

3 结果及分析

图3中的两根柱分别为柱1和柱2,并标记出柱1提取位移的位置。基础板为刚性板,故提取基础板上任意处的位移即可代表基础的位移。位移提取的时刻为水平加速度结束的时刻tp.通过评估和分析水平加速度结束时刻柱顶、柱底和基础的位移,判断柱发生了滑移或摇摆,进一步给出单跨殿堂木构架的运动状态。

以“重要时刻”为主题作广告,唤醒人们在重要的时刻如:毕业、婚礼、考试等别忘记买一只Omega手表。显而易见,直译法用于广告修辞翻译,既能再现原文形式和内容,保留原文风姿风韵,又能引进外国广告语言中的新鲜的东西,可谓一举多得。

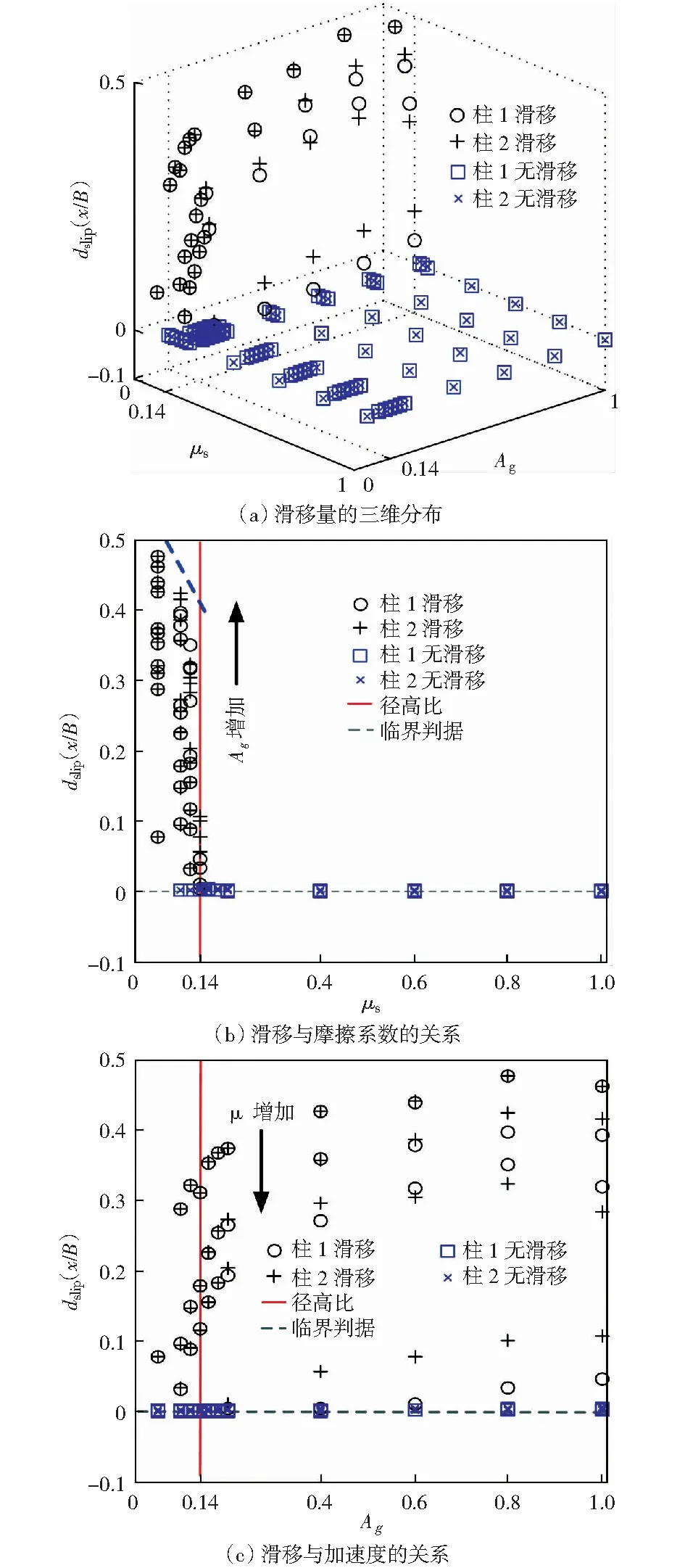

3.1 柱底滑移

柱底滑移由公式(2)给出,滑移量不为零则柱底发生滑移,滑移量为零则柱底与基础板间相对静止。滑移量在参数空间中的分布规律如图4(a).图4(b)表明,摩擦系数大于径高比时柱底不发生滑移,滑移仅在摩擦系数低于径高比时发生,且随着摩擦系数的增大滑移的最大值逐渐减小。图4(c)表明,Ag的变化对柱底摩擦的影响与摩擦系数有关,当摩擦系数小于径高比时,Ag增加滑移量也增加,随着Ag增加超过径高比之后,滑移量随Ag增加的趋势放缓;而在摩擦系数大于径高比时,Ag即使增加至最大值1,柱底也未出现显著的滑移。值得注意的是,在图4(c)中发现摩擦系数越接近径高比的数值,柱1和柱2滑移量的差异越大,即两柱的同步性降低,摩擦系数远离径高比时柱1和柱2的滑移量几乎相同。综上所述,影响柱底滑移量的因素有:径高比、柱底摩擦系数和水平加速度峰值,三者之间相互影响。

图4 柱底滑移量在参数空间中的分布Fig.4 Slip amount distribution of the column bottom in parameter space

(2)

3.2 柱的摇摆

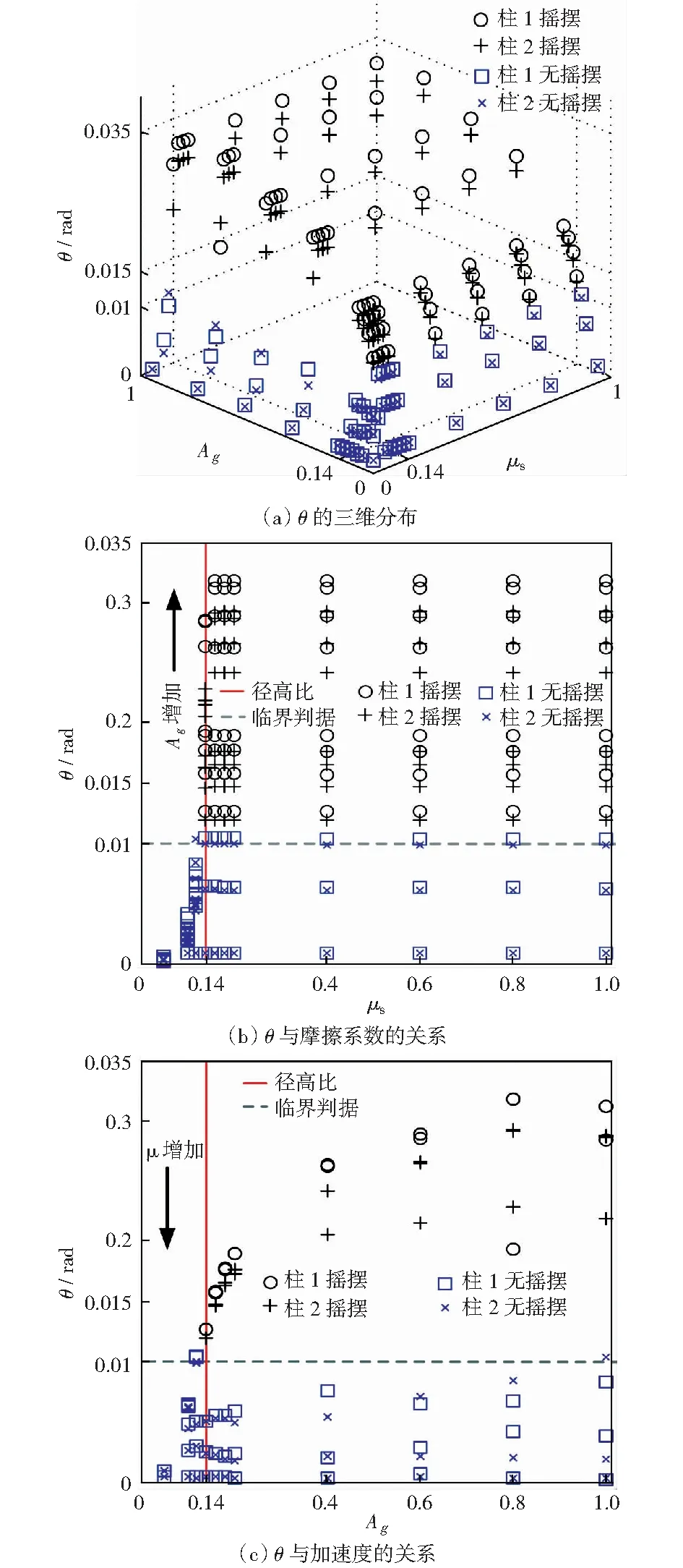

公式(3)给出了柱的转角值,其中θ为转角值,2H为柱高。图5为θ在参数空间中的分布。试验与理论分析[4-5]给出柱的刚体摇摆在转动角为0.01时开始,当转角达到0.015时弯矩趋于稳定。柱的转动由柱身弯曲向柱刚体摇摆过渡是渐进的过程,

图5 柱摇摆在参数空间中的分布Fig.5 Distribution of θ in parameter space

临界转角的下限值为0.01、上限值为0.015.本文以临界转角的下限值0.01为柱刚体摇摆的起始判据,上限值0.015作为柔性弯曲达到最小值的终止判据。

(3)

图5(a)中,与滑移不同的是,转角值都不为零,区别在于θ的大小,即柱的变形模式是柔性弯曲为主还是刚体摇摆为主[4]。图5标签里的摇摆均指刚体摇摆,不代表柱柔性弯曲引起的转角。图5(b)指出,当摩擦系数小于径高比0.14时,即使Ag增加至最大值1,θ主要集中于临界转角下限值0.01之内,也即柔性弯曲为柱的主要变形模式,尽管柱的柔性弯曲随着摩擦系数的增加而增加,但其数值仍未超过转角临界值的上限0.015.而当摩擦系数大于径高比0.14时,θ随着Ag的增加而增加,柱从柔性弯曲向刚体摇摆过渡,θ由临界下限值0.01过渡至临界上限值0.015最终超过上限值。图5(c)指出Ag与θ正相关,当Ag取值在0.14附近,Ag增加引起的θ增加量要大于Ag在0.2之后引起的θ增加量。值得注意的是,θ在径高比附近的同步性降低,与柱底滑移不同,远离径高比处的θ也有一定的差异性。

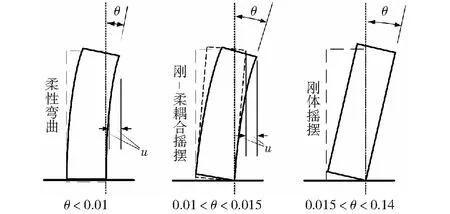

综上所述,θ在参数空间中的分布与摩擦系数、径高比和加速度峰值相关,由于θ与柱身柔性弯曲和柱的刚体摇摆相关,且两种运动间的转换,是此消彼长的连续渐进过程,而不是非此即彼的关系[4-5],如图6所示。因此,与柱底滑移量的分布相比,θ在参数空间中的分布更为复杂。

图6 柱柔性弯曲向刚体摇摆的过渡[4-5]Fig.6 Transition from flexible bending to rigid body rocking of column[4-5]

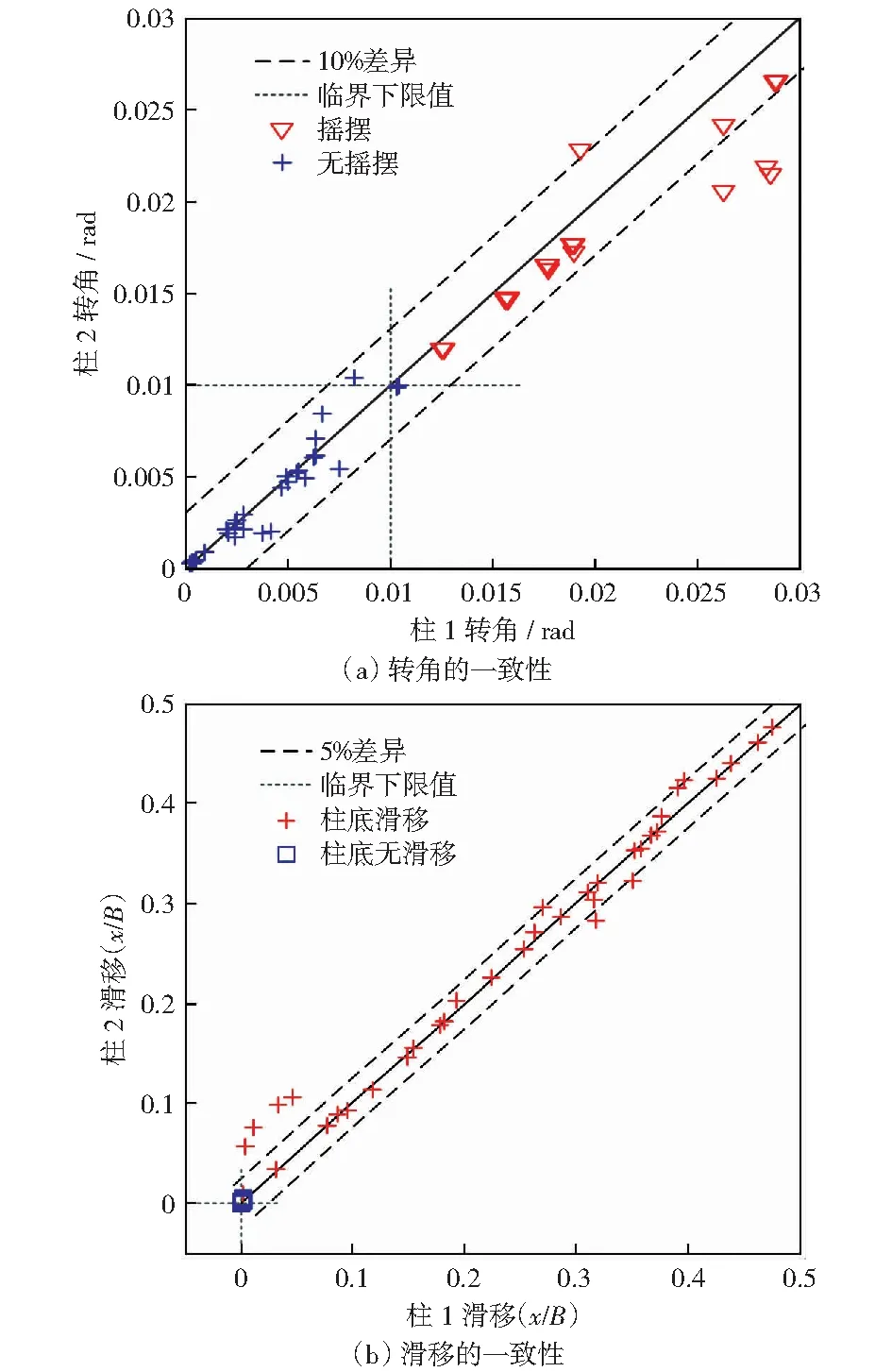

3.3 柱运动状态的一致性

既有研究常假定各木柱具有相同的运动状态[3,10,16],这一前提能够简化动力分析的模型。本文利用有限元的结果,验证该前提。各个模型柱1和柱2的转角分别作为横、纵坐标绘制于图7(a)中。柱1和柱2转角值差异大于10%的模型共计4组,均为摩擦系数大于0.14,Ag大于0.14,柱发生刚性摇摆的模型,其数量占模型总数的3.30%.柱1和柱2转角值差异小于10%的模型个数占总模型数的96.7%,其中柔性摇摆模型组的柱1和柱2转角差异值全部低于10%的差异限值。有限元分析的结果表明,96.7%的模型柱1,2转角的差异值小于10%,具有一致性。

图7 两柱运动一致性的评价Fig.7 Evaluation of the motion consistency of two columns

柱1、柱2柱底的滑移量分别作为横纵坐标绘于图7(b)中。本文的柱底滑移模式为同步同方向的滑移,将差异限值设为5%.有5组模型的差异值超过5%,另有3组模型的差异值在5%附近,共计有8组模型大于等于5%的差异限值,占模型总数的6.6%.差异值小于限值5%的模型占总模型数的93.4%.柱底发生滑移的模型组共计36组,差异值显著大于5%的5组模型中,其中摩擦系数等于径高比0.14的模型组有4组。本文有限元模型的结果表明,柱底滑移量具有一致性。

综上所述,柱底滑移量与柱的转动角具有一致性,与目前普遍被接受的两柱具有相同运动状态[3,10,16],这一假定吻合。

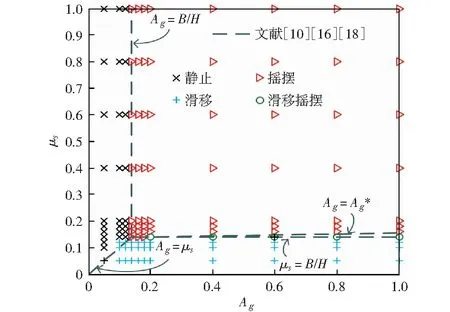

3.4 理论验证

3.1-3.3节分析了柱1,柱2的运动状态以及运动一致性。综合考虑柱底滑移量与柱转角值,按照图4,5中的判断准则,给出图8宋代殿堂木构架的运动状态。传统木构架的理论分布[10,16,18]与本文的数值结果一致,故本文的分析方法能够反映宋代殿堂木构架在水平加速度下的动力特征。根据两柱运动的一致性可知,仅由柱1或柱2的运动状态,就能够得到宋代殿堂木构架的4种运动状态:相对静止、相对滑移、纯摇摆和滑移摇摆。需要注意的是,摩擦系数或水平加速度等于径高比时,柱滑移和摇摆的判定存在不确定性,故此处得到宋代殿堂木构架运动状态应谨慎对待。

图8 宋代殿堂木构架的运动状态Fig.8 Motion state of the palace-style timber frame in the Song Dynasty

4 讨论

传统木结构的径高比介于0.10~0.14之间[13-14],柱底的摩擦系数介于0.4~0.6之间[10,17],水平加速度峰值取值范围在0~1之间。柱底同步滑移的必要条件为柱底摩擦系数小于径高比,而柱底摩擦系数经试验得到的下限值为0.4,大于径高比最大值0.14.因此对于宋代单跨殿堂木构架而言,柱底同步同方向的滑移是无法发生的。这一推论与柱底滑移为传统木结构主要震害现象这一事实并不矛盾,本文的分析模型未考虑竖向加速度引起的摩擦力变化,也未考虑传统木构架发生摇摆运动后柱往复过程中的不确定性,也未考虑结构缺陷引起的柱运动差异性。而震害调查和振动台试验观测到的柱底滑移,未呈现出同步性和方向性[6-9]。故而可以推断,震害调查中的柱底滑移不同于本文中的同步同向的柱底滑移,因此在后续的柱底滑移观测中,应注意滑移的同步性和方向性,以进一步揭示引起滑移的因素。

传统木结构的结构特征之一为:胖柱,即尺寸富裕的柱截面[12-13]。尽管木材的弹性模量为103~104数量级,由截面几何尺寸提供的抗弯能力仍能为柱提供足够的抗弯刚度以抵抗弯曲变形[4-5]。而当水平作用达到某一限值时,柱将发生刚体摇摆[4,10]。由本文有限元分析可知:柱底摩擦系数小于径高比时,柱在Ag从0增加至1的过程中,转角值都未超过临界转角的上限0.015,柱身以弯曲变形为主;当柱底摩擦系数大于径高比时,随着Ag从0增加至1,转角值超过临界值上限0.015,柱表现出从柔性弯曲向刚体摇摆的过渡。传统木结构柱底摩擦系数最小值0.4,大于传统木结构径高比最大值0.14.故可推断,在水平作用下,传统木结构的结构柱有两种变形模式:柱身弯曲和柱刚性摇摆。且这两种模式相互关联,进而使转角的分布规律呈现出复杂的一面。

中国传统木构架的试验与理论分析,常假定柱的运动是同步的。本文有限元模型的结果支持这一假设。对于柱的滑移,在摩擦系数等于径高比时出现了运动差异高于5%的4组模型。对于转角,在Ag较大且摩擦系数大于径高比时出现了4组差异值大于10%的模型。故而推断,柱运动一致假设的应用,需谨慎对待柱底摩擦力不足时柱的滑移和摩擦系数大于径高比以及Ag较大时柱的转动这两种特殊情况。

值得注意的是,本文中的有限元模型,未考虑屋架层对梁架层和斗拱层的作用,并且用刚性板替代了屋架层[1-2]。实际木构架的动力响应是屋架层、斗拱层和柱架层相互协调作用的结果。同时该模型采用的是库伦摩擦模型,未区分动摩擦力和静摩擦力的差异,这一假定能够影响木构架的运动状态。

5 结论

1) 宋代殿堂木构架的运动状态受到柱底摩擦系数、径高比和峰值加速度三个因素的影响。柱底的滑移和柱的刚性摇摆能够单独发生也能同时发生,木构架呈现出相对静止、相对滑移、滑移摇摆和摇摆4种运动状态。

2) 柱底的同步同向滑移,仅在柱底摩擦系数低于径高比时发生。宋代殿堂木构架柱底摩擦系数的下限值0.4高于径高比最小值0.1,故而仅在水平作用下,同步同向整体滑移难以发生。

3) 柱身的转动是运动中普遍存在的现象,摩擦系数低于径高比时柱身以柔性弯曲变形为主,摩擦系数高于径高比时随着Ag的增加,柱由柔性弯曲向刚性摇摆过渡。

4) 柱底滑移与柱摇摆的一致性,经由本文的有限元分析得到了验证,能够作为宋代殿堂木构架动力模型建立的基本前提之一。而当摩擦系数或加速度峰值接近径高比时,有限元模型的分析结果显示,运动一致性受到了影响。

5) 宋代殿堂木构架在水平加速度下动力响应的非线性变参数有限元分析,是探究宋代殿堂木构架动力特征的基础,为地震动下宋代殿堂木构架动力响应的研究提供支撑,进而为宋代殿堂木构架的科学加固、修缮和保护提供参考。