煤矿灾后垮冒堆积体变形特征及力学机制

2021-05-21陈光波陈世江董红娟张国华滕鹏程

陈光波,李 谭,陈世江,董红娟,张国华,滕鹏程

(1.内蒙古科技大学 矿业研究院,内蒙古 包头 014010;2.山东科技大学 能源与矿业工程学院,山东 青岛 266590; 3.黑龙江科技大学 矿业工程学院,哈尔滨 150000)

近年来,随着煤炭开采深度和广度的不断增加,煤矿地质动力灾害发生的频次和强度也随之增加,尤其是冲击地压最为严重[1]。灾害发生后,在强冲击破坏力作用下,易出现垮冒堆积体堵塞巷道、切断救援路线的情况,而延长救援时间,会使灾后伤亡人数急剧增加。已有研究发现[2-3]:煤矿灾害事故发生瞬间的死亡人数不到10%,而大部分是因为堆积体阻断救援路线无法及时打通救援通道而丧失生命。因此,灾害发生后,在巷道堆积体内快速打通救援通道成为救援工作成功的关键,而灾后形成的堆积体则成为制约救援工作的关键点。

许多专家针对堆积体特征和力学性质开展了大量研究。周伟杰等[4],左自波等[5],田海等[6]研究了降雨条件下堆积体的渗流特征和稳定性机制,发现降雨量越大,堆积体越不稳定。郝传波等[7]研究了煤矿断层破碎带巷道垮冒堆积体的形态特征,发现堆积体呈浑圆状,并且呈现出自组织嵌合状态,具有一定的分选性。INDRARATNA[8]研究了堆积体的剪切强度,推导了一定条件下的剪切强度计算公式。王楷等[9]研究了堆积体边坡的变形破坏机制,发现松散堆积体边坡的变形受强降雨影响较大,经历了开挖变形、扩展延伸、蠕滑变形3个演化阶段;杨继红等[10]研究了土石混合堆积体不同含石量条件下堆积体的剪应力-位移曲线和抗剪强度影响规律,发现堆积体介质对堆积体力学特征影响较大。张国华等[11],蒲文龙等[12]推导了堆积体的边界被动抗力计算公式,其大小与堆积体容重、埋深、堆积体最高点距堆积体边界的水平距离,以及堆积体自然堆积角等有关,并且自制堆积体被动抗力测试装置进行试验验证。郭庆国[13]研究了粗粒土堆积体的应力应变特征,并且发现堆积体内部块体具有一定的咬合力。

另外,许多专家针对堆积体的本构关系开展了大量研究。例如CHANG[14]提出了微结构理论,进一步阐释了堆积体运动的力学机制;钟晓雄等[15]考虑了微观组构的影响,构建了散粒体的本构关系,将微观力学变量与宏观力学变量联系起来。CUNDALL et al[16]首次采用离散元法提出了不规则块体离散元模型和平面圆形离散元模型。SERRANO et al[17]构建了针对圆盘形状颗粒体的堆积模型;李伟等[18]构建了球体单元三维离散元法的单元间的接触模型,研究了三维球体单元DEM的原理、方法和数据结构,并且编制了相应的程序,进行了实例验证。

上述专家对堆积体的宏观特征、力学特征、本构关系方面开展了大量研究,但均是围绕堆积体本身开展试验和理论研究,但对于煤矿而言,灾害后易出现堆积体堵塞巷道的情况,需在堆积体内开挖救援通道,这就改变了堆积体自然状态下的堆积形态、力学特性。因此,针对煤矿灾后实际情况,开展巷道垮冒堆积体内开挖救援通道的研究更切合工程实际。

据此,在阐明堆积体搭拱效应、坍塌现象、自组织特征的基础上,本文运用CDEM软件,模拟回采巷道垮冒堆积体中开挖救援通道的过程,研究堆积体内部运动特征及堆积体与救援通道之间的力学关系,以期为煤矿灾后垮冒堆积体堵塞巷道条件下的救援通道开挖工作提供参考。

1 堆积体沉降变形分析

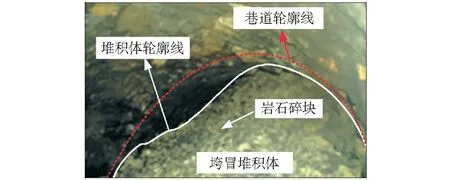

为分析堆积体的沉降变形特征,对黑龙江龙煤矿业控股集团鹤岗分公司峻德煤矿断层破碎带巷道垮冒堆积体(见图1)进行现场勘察,观察堆积体在一段时间内的沉降变形特征。

1.1 堆积体变形过程中的搭拱效应

堆积体等散体内部的力学特性,其复杂性、随机性导致了测试手段的局限性,然而,DANIEL et al[19]指出颗粒堆积体内具有搭拱效应,并且发现颗粒堆积体开始出现小碎块的调整,此时堆积体局部小范围内出现错动、滑落等变形,并伴随微小声响,此阶段为堆积体的成拱阶段;经过几次上述调整后,堆积体维持一段时间的稳定,宏观上无变化,此阶段认为堆积体内部已经形成拱结构,而后堆积体突然出现大规模的变形特征,表现为堆积体整体坍塌、下沉,伴随着较大声响,此阶段为拱结构破坏阶段。上述现象被视为堆积体的搭拱效应,已被专家普遍认同。通过对图1中巷道垮冒堆积体进行现场勘查与摄像机影像分析,发现堆积体变形过程存在上述现象,可认为堆积体内部存在搭拱效应。堆积体之所以在一定范围内呈堆积形态,源自于堆积体内的拱结构,这种拱结构由堆积体形成过程中或者变形过程中的关键碎块相互搭建而成,主要依靠关键碎块之间的摩擦、咬合、挤压作用支撑上部压力,维持堆积体的整体稳定。当上部压力达到拱结构压力极限时,堆积体出现坍塌,堆积体内部重新进行自组织,达到新的平衡状态。

图1 巷道垮冒堆积体Fig.1 Roadway collapse-caving accumulation body

搭拱效应是垮冒堆积体最重要的力学特征,内部拱结构可以改变力的方向和大小,而碎块接触点成为力的作用点和传递点。碎块接触点数目、位置不确定,导致了堆积体内部力的分布不均和力的传递线路不规则。堆积体中受力较大的碎块成为关键碎块,主导着堆积体的沉降变形。关键碎块与其他碎块形成拱结构,主要承载着外部载荷和上部重力。

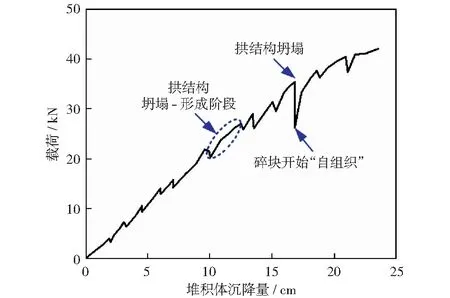

1.2 堆积体变形过程中的坍塌现象

现场勘察发现,堆积体会出现坍塌现象,宏观上表现为突然沉降。当外在载荷不断增大至拱结构强度极限,或者关键块体受力发生变化时,拱结构发生破坏,出现坍塌现象。拱结构坍塌后,碎块重新调整,通过位置的改变逐渐形成新的拱结构,达到新的平衡状态。碎块之间的作用力越大,拱结构的强度极限就越大,拱结构越不易被破坏。

图2为堆积体载荷-沉降变形曲线。由图可知,堆积体具有明显的卸载波动现象,当载荷达到一定值后突然下降,这表明堆积体内部拱结构坍塌,载荷降至谷底后逐渐上升,碎块开始重新调整,直至形成新的拱结构,并逐渐达到其强度极限,而后再次坍塌。由图2可知,堆积体的坍塌现象具有较强的随机性,无规律可循。

图2 堆积体的载荷-沉降量曲线Fig.2 Load and settlement curve of accumulation body

1.3 堆积体的自组织特征

堆积体碎块为了达到平衡状态而发生的自我移动和调整称为堆积体的自组织现象。自组织现象是堆积体特有的沉降变形特征。堆积体内碎块一直进行着自组织调整运动,堆积体的自组织运动过程实质是旧的拱结构不断坍塌和新的拱结构不断形成的过程。堆积体自组织现象有以下特点:

1) 在外载荷作用下,堆积体内部出现自组织运动现象,这种运动一直持续到碎块之间再无可移动的空间才会停止。

2) 堆积体自组织运动过程,伴随着随机驱动机制,堆积体碎块的调整等变化是随机的,发生调整变化的堆积体碎块也是随机的。

3) 堆积体的自组织运动其实就是一些规模大小不一的坍塌现象,每次坍塌结束以后,就形成新的拱结构,堆积体进入一种暂时稳定状态。堆积体自组织过程中存在许多暂时稳定状态。

2 堆积体内救援通道开挖数值模拟

2.1 数值软件及建模原则

CDEM软件是由中国科学院力学研究所利用连续介质力学相关知识,同时结合离散元与有限元相关知识研发的一种新的数值模拟软件[20]。CDEM软件的原理是首先运用有限元法对块体单元进行数学运算,然后为了方便计算单元产生变形时所产生的力的大小,把块体单元当作连续体研究。离散单元法(CDEM)可以描述块体单元的整个运动过程并进行计算分析。

离散单元法适用于垮塌堆积体内块体颗粒间的相互作用力分析,能较好地反映块体颗粒间的作用关系;离散单元法不仅能克服采用有限差分法计算繁琐的难题,还提高了计算精度。

本次模拟主要根据以下原则设计:

1) 煤矿灾后巷道垮塌事故主要发生在回采巷道,主要煤矿灾后堆积体将回采巷道填满堵塞的情况下,堆积体动态特征以及堆积体与巷道之间的力学机制。为了便于研究,数值模型只考虑应力因素,对其它因素适当简化。

2) 为最大限度符合工程实际情况,在模拟救援通道开挖的过程中,需考虑垮冒堆积体对救援通道支护体的力学作用。

3) 利用堆积体近球度和浑圆度,将碎块简化成大小不一的球体颗粒。文献[18]、文献[20]共同表明,将堆积体碎块简化为大小不一的球体颗粒,虽然与工程实际堆积体形状存在一定差距,但这对于模拟结果影响较小。

2.2 数值模型的建立

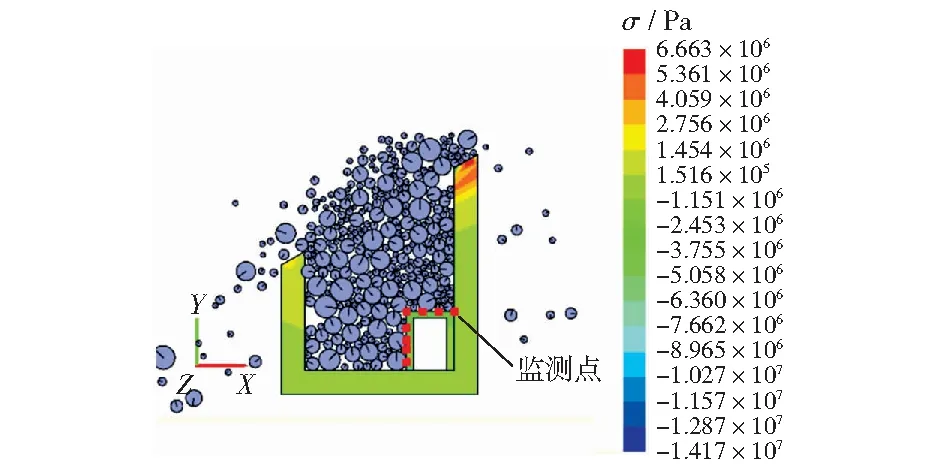

以黑龙江龙煤矿业控股集团鹤岗分公司峻德煤矿为工程背景,回采巷道断面形状为梯形,巷道两帮高度分别为高帮3.4 m,低帮1.8 m,巷宽2.5 m.按1∶40比例设计巷道模型,巷道模型尺寸为高帮8.5 cm,低帮4.5 cm,巷宽6.25 cm,保证了模型尺寸与实际尺寸一致。球体颗粒的比例为1∶100.模型的边界条件为左、右两侧和底部均为刚性约束。数值模型如图3所示。

图3 回采巷道内垮冒堆积体模拟模型Fig.3 Simulation model of collapse-caving accumulation body in mining roadway

通常情况下,为减少工程量、缩短救援时间,均将沿原巷道到达待援人员驻留区作为首选救援路线,并且救援通道选择沿巷道一帮开挖。工程实际中,煤矿发生灾害形成堆积体的过程中,由于动力因素会对巷道两帮上部(靠近顶板一侧)造成不同程度的破坏,因此,高帮一侧较低帮一侧稳定性更强。从救援通道稳定性和支护角度考虑,救援通道选在高帮一侧。通过应急救援资料可知,救援通道断面形状宜为长方形,设救援通道数值模型高3.1 cm,宽1.8 cm.为便于研究在救援通道开挖过程中救援巷道与堆积体之间的力学关系,救援通道与支护体相交处设8个监测点,其中,救援通道顶部均匀设置4个监测点,救援通道堆积体一侧均匀设置4个监测点,救援通道模型及监测点设置如图4所示。

图4 垮冒堆积体内救援通道开挖模型Fig.4 Model of excavating rescue passageway in collapse- caving accumulation body

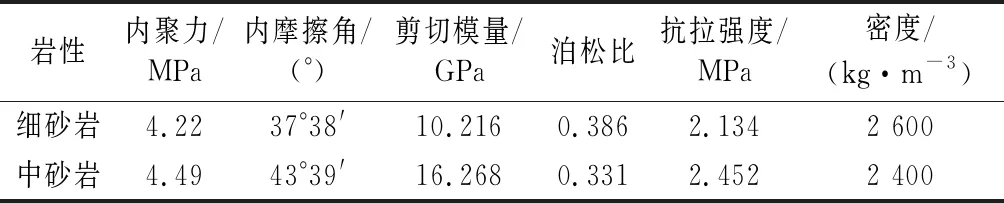

为最大限度符合现场工程实际状况,参考该煤矿地质资料,选择合适的球形颗粒散体的力学参数,如表1所示。

表1 岩层力学参数Table 1 Mechanical parameters of rock strata

2.3 数值模拟及结果分析

对垮冒堆积体内开挖救援通道的过程进行数值模拟,每推进两万步截取一张图片,如图5所示。

图5(a)表示垮冒堆积体中救援通道开挖初期情况,碎块颗粒之间原有的稳定的拱结构受到破坏,开始自组织调整;随着救援通道开挖至图5(b),堆积体内部大量的不稳定颗粒产生自发的运动,逐渐达到新的平衡状态;救援通道从图5(b)开挖至图5(c)时,堆积体通过自身不断调整,已经形成新的拱结构,达到新的稳定状态。拱结构通过颗粒间力的传导作用,对救援通道支护体施加了压力。救援通道从图5(c)开挖至图5(f),拱结构形成后,碎块颗粒出现自组织现象,颗粒相互咬合与摩擦,导致载荷不断增加。颗粒相互接触产生的咬合力不断增大,颗粒所形成的拱结构出现沉降现象。堆积体颗粒自组织运动期间,伴有多次较小的拱结构形成过程和坍塌过程等。颗粒通过自组织运动形成拱结构的过程中存在搭拱效应。堆积体内大直径颗粒主要起框架作用,为形成拱结构的关键颗粒,小直径颗粒主要起充填作用,不断填充到拱结构内的大量孔隙中。救援通道从图5(f)推进到图5(h),颗粒运动基本达到稳定状态,堆积体终止自组织运动。

图5 回采巷道垮冒堆积体内救援通道开挖过程Fig.5 Process of excavating rescue channel in collapse-caving accumulation body

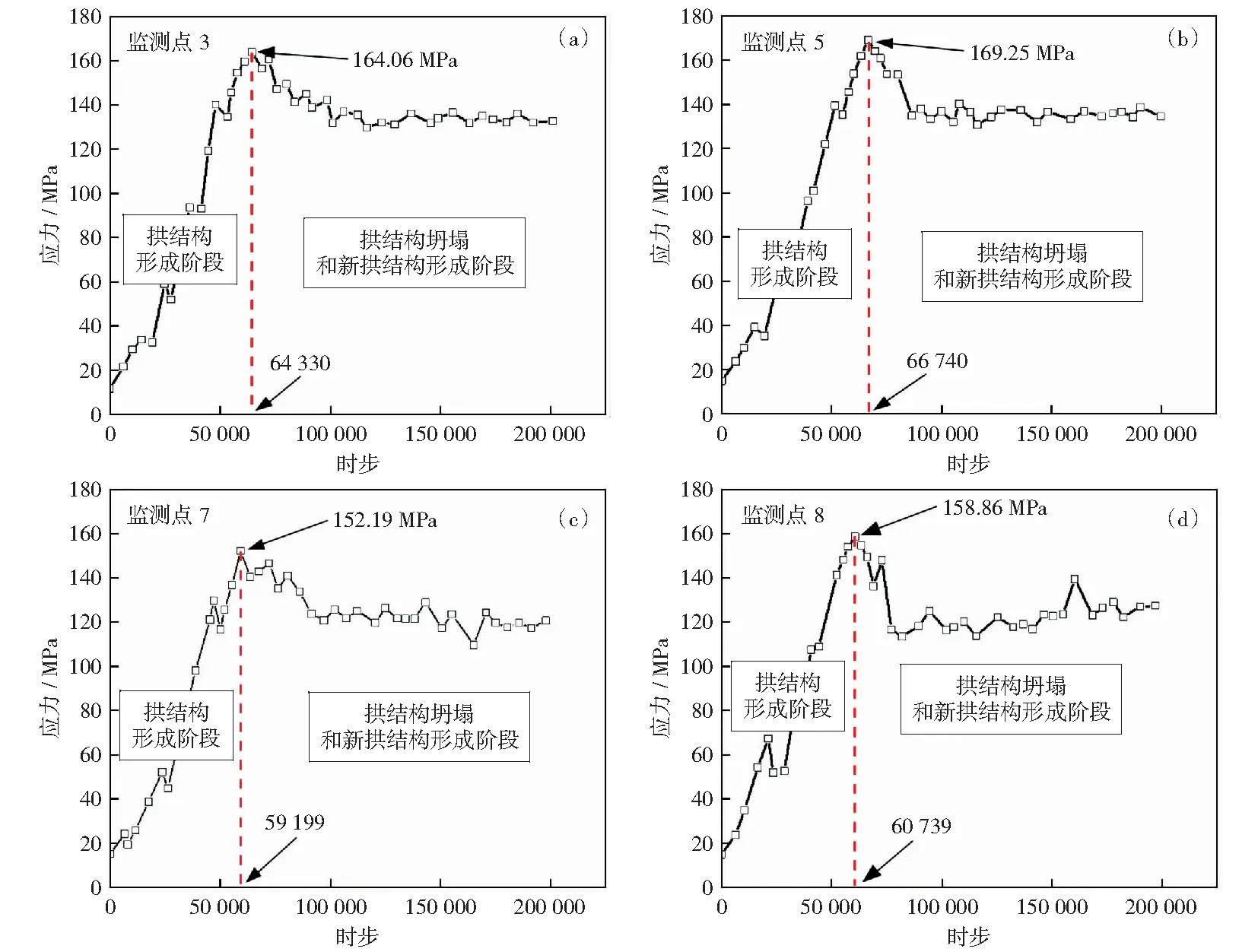

为了研究救援通道开挖过程中堆积体内部拱结构与救援通道之间的力学特征,选取了监测点3、点5、点7、点8四组数据,分析堆积体与救援通道之间的力学关系,如图6所示。

图6 监测点处的受力情况Fig.6 Force at monitoring points

由图6可知,4个监测点的峰值应力分别为164.06 MPa,169.25 MPa,152.19 MPa,158.86 MPa,监测点处的峰值应力在160 MPa附近。峰值应力对应的推进时步分别为64 330时步、66 740时步、59 199时步、60 739时步,基本在60 000时步左右,说明救援通道开挖过程中推进至60 000时步时,已经形成了稳定的拱结构,并且拱结构作用在救援通道的支护体上,支护体承受的应力最大。

在形成稳定的拱结构之前,监测点处的力总体上呈增大趋势,但存在突然下降的情况。这是因为在救援通道开挖过程中,堆积体为达到新的平衡,其内部进行自组织运动,形成稳定的拱结构之后,随着救援通道的开挖,拱结构被破坏,原有的稳定状态被破坏,堆积体再次发生自组织运动,重新形成新的拱结构。由此来看,救援通道开挖过程中,伴随着多次拱结构的破坏和形成过程。

救援通道开挖初期,支护体承受的力主要来自于堆积体自身重力,此时,支护情况最不稳定,应采用多种支护手段加强支护,防止出现二次垮塌事故而影响救援工作。稳定的拱结构形成后,颗粒间的摩擦力达到最大值,拱结构自身可以承受部分压力,因此,作用在救援通道支护体上的力明显降低。救援通道在整个开挖过程中,开始受力较小,然后急剧增加,最后趋于稳定平衡状态。

通过对救援通道开挖进行模拟研究,明确了救援通道开挖过程中堆积体的变形运动特征,揭示了堆积体与救援通道之间的力学机制,对煤矿灾后应急救援通道的开挖具有一定的参考价值。

值得注意的是,受堆积体形态特征、动态变化、支护条件等因素的限制,模拟结果与工程实际存在一定的偏差,但模拟结果反映出的规律可为救援通道的开挖提供一定的参考。

1) 救援通道监测点处应力达到160 MPa左右,短时出现了应力高峰,达到堆积体极限后堆积体自身很快进入重新调整,应力重新降低,救援通道处于高应力的时间较短。

2) 监测点处应力较高,其原因有:其一,堆积体一直处于不断调整的状态,在堆积体自重压力下,碎块通过调整对救援通道产生较大冲击力;其二,工程实际中,救援通道在较强支护条件下维持稳定,不会出现破坏和垮冒现象,据此,模拟中的救援通道设为刚性,而实际支护条件则为先柔后刚,当救援通道受力较大时,可通过支护体的变形达到卸压的目的。因此,模拟中的刚性支护体上的应力较大,而实际支护体上的应力较模拟结果要小。

基于上述考虑,模拟中救援通道监测点处应力较高具有一定的合理性。由于工程实际中救援通道上的应力比模拟结果小,现有的救援通道的支护条件可以达到支护强度,维持救援通道的稳定。例如,通过人工假顶+金属网+工字钢+液压支柱支护手段等等。

3 讨论

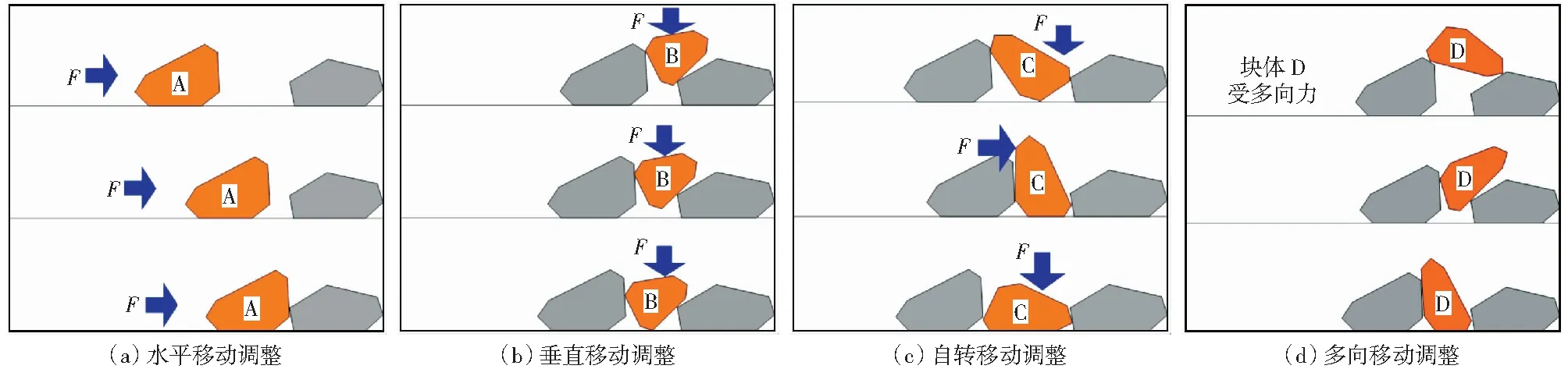

研究发现,堆积体碎块自组织过程中的调整形式为水平移动调整、垂直移动调整、自转移动调整、多向移动调整4种方式,这与文献[11]中的碎块调整形式(块体横向距离调整、个别块体转动调整)有一定差异,具体分析如下:

通过数值模拟过程中对堆积体颗粒运动轨迹的观察和垮冒堆积体变形过程中碎块运动的现场勘查发现,在堆积体碎块自组织运动过程中,出现横向、纵向、自身转动、多向转动等情况。其调整形式主要为以下4种,如图7所示。

图7 堆积体碎块自组织过程中的调整形式Fig.7 Adjustment form in the process of self-organization of accumulation fragments

1) 水平移动调整。堆积碎块自组织运动过程中,存在图7(a)中的情况,此时,块体A主要受水平作用力,在力的作用下开始水平移动,直至无运动空间为止。该种情况主要发生在堆积体形成初期,主要发生在堆积体底部,碎块受巷道底板的纵向限制。

2) 垂直移动调整。如图7(b)中所示,块体B主要受到来自上方的压力或冲击力,导致块体B不断向下挤压,并促使相邻块体开始水平移动,直至块体B挤压至平衡状态为止。该过程块体B完成了垂直移动调整,相邻块体为水平移动调整。

3) 自转移动调整。如图7(c)所示,块体C初始状态为不稳定状态,当受到某一方向的作用力时开始自身转动,直至再无可转动空间为止。

4) 多向移动调整。如图7(d)所示,块体D受多向作用力,并且作用力的方向和大小随着堆积体的自组织运动发生变化,促使堆积体的碎块出现多向运动,块体D在垂直移动过程中,本身也进行着自身转动调整。其实质是多种调整方式共存的综合调整,在堆积体碎块自组织运动过程中最为常见,也是最主要的调整方式。

文献[11]指出了堆积体碎块自组织过程中的2种碎块调整形式:一是块体横向距离调整;二是个别块体转动调整。其中,块体横向距离调整则对应块体水平移动调整方式,如图7(a);个别块体转动调整对应块体自传移动调整,如图7(c).而通过数值模拟和现场勘查发现,图7(b)、图7(d)中的调整方式也较为常见,其中图7(b)的调整方式多发生在堆积体自组织运动的初期,图7(d)的调整方式多发生在堆积体自组织运动的中期或后期。

4 结论

1) 阐明了堆积体的沉降变形特征,堆积体变形过程中,具有搭拱效应、坍塌现象、自组织特征。

2) 运用CDEM软件模拟了巷道垮冒堆积体内救援通道的开挖过程。救援通道开挖过程中,伴随着碎块的自组织运动;堆积体沉降变形,其实就是旧的拱结构不断坍塌、新的拱结构不断形成的过程;救援通道开挖过程中,堆积体与救援通道之间的作用力初始较小,然后急剧增加,最后趋于稳定。

3) 堆积体自组织过程中,碎块调整方式分为水平移动调整、垂直移动调整、自转移动调整、多向移动调整。其中,多向移动调整是最主要的调整方式,在堆积体自组织运动过程中最为常见。

4) 基于工程实际开展的数值模拟,可为灾后救援通道的开挖、救援通道位置与参数的选择提供参考,为堆积体沉降变形预测提供一定的科学依据,后续将深入开展科学的大型模拟实验和理论基础研究。