基于遥感的衡邵干旱走廊土地利用空间格局演变

2021-05-19郑文武

赵 莎,郑文武

(衡阳师范学院城市与旅游学院,湖南衡阳 421002)

土地利用变化研究是全球变化研究的核心议题之一,旨在揭示区域土地利用变化特征、内部机制和变化过程,并探寻影响土地利用变化的因素和驱动机制。当前,得益于遥感技术的快速发展,基于遥感数据的区域土地利用动态监测是土地利用研究领域的热点,从早期的基于NOAA 卫星的AVHRR 数据的土地覆被制图发展到利用MODIS、Landsat 和LiDAR数据的土地利用制图,制图精度越来越高[1,2],相关研究方法从目视解译制图到计算机辅助的半自动和自动提取,分类算法从ISODATA 和最大似然法发展到支持向量机、蚁群算法等智能算法,遥感逐渐成为土地利用研究领域的主要技术。遥感技术的支持进一步促进了土地利用空间格局演变分析研究的发展,王秀兰等[3]总结了近年来研究土地利用变化的分析方法,探讨了多种定量研究的方法模型;朱会义等[4]利用GIS 空间分析技术分析了北京市土地利用变化动态;王思远等[5]结合遥感和GIS 构建土地利用类型的数据库,并针对多种指数和土地迁移模型等分析了中国的土地利用格局及其空间演变模式;韩会然等[6]以北京市为研究案例,应用CLUE-S 模型和逻辑逐步回归分析方法研究了区域土地利用类型演变的驱动因素;王少华[7,8]采用郑州市旅游区的遥感影像数据,利用GIS 技术分析了研究区土地转移情况,结果发现,该区域的土地利用主要向旅游用地进行转变;郑建华[9]采用GIS 空间分析技术并结合景观生态学的部分理论,分析了杭州市近20 年间各类土地利用变化的时空特征和成因,并预测了杭州市土地利用变化的趋向。衡邵地区是湖南省的粮食主产区之一,受降水季节分布不均、土壤保水性差等自然因素以及人口快速增长、城镇扩张等人文因素的综合影响,干旱频发,逐渐被称为衡邵干旱走廊[10,11]。土地利用变化是影响区域生态环境的关键因素[12],也能在一定程度上加剧干旱灾害,对衡邵干旱走廊而言,优化的土地利用方式对干旱灾害防治至关重要。基于此,本研究分析了21 世纪以来衡邵干旱走廊各类土地利用空间格局、土地利用的数量变化和空间转移特征,并分析在不同程度的干旱状况下,该区域土地利用的变化特征。

1 数据来源与预处理

1.1 研究区概况

研究区为湖南省中部偏南的衡邵干旱走廊,包括衡阳、娄底、邵阳全境及永州市北部4 个县在内的一共33 个县级行政区[13](图1)。

衡邵干旱走廊是湖南省衡阳盆地和邵阳盆地的连接区域,该区域是从湖南省衡阳市东部四方山开始,途经衡阳县西北部直至邵东县的狭长状走廊通道。研究区四周群山盘绕,包括有大云山、九峰山、四方山、衡山等多座海拔较高的山脉,由于高大山脉的阻挡,从东南方向产生的湿润季风难以到达,从而导致该地区降水稀少。研究区位于亚热带季风气候区,年内的降水较集中且季节变化较大,降水空间分布也存在差异。由于该区域干旱灾害发生率很高,尤其以夏、秋季节居多,而且特大旱情占比近1/3,因此称之为衡邵干旱走廊[11]。衡邵干旱走廊覆盖面积有506 600.23 km2。

1.2 数据获取与预处理

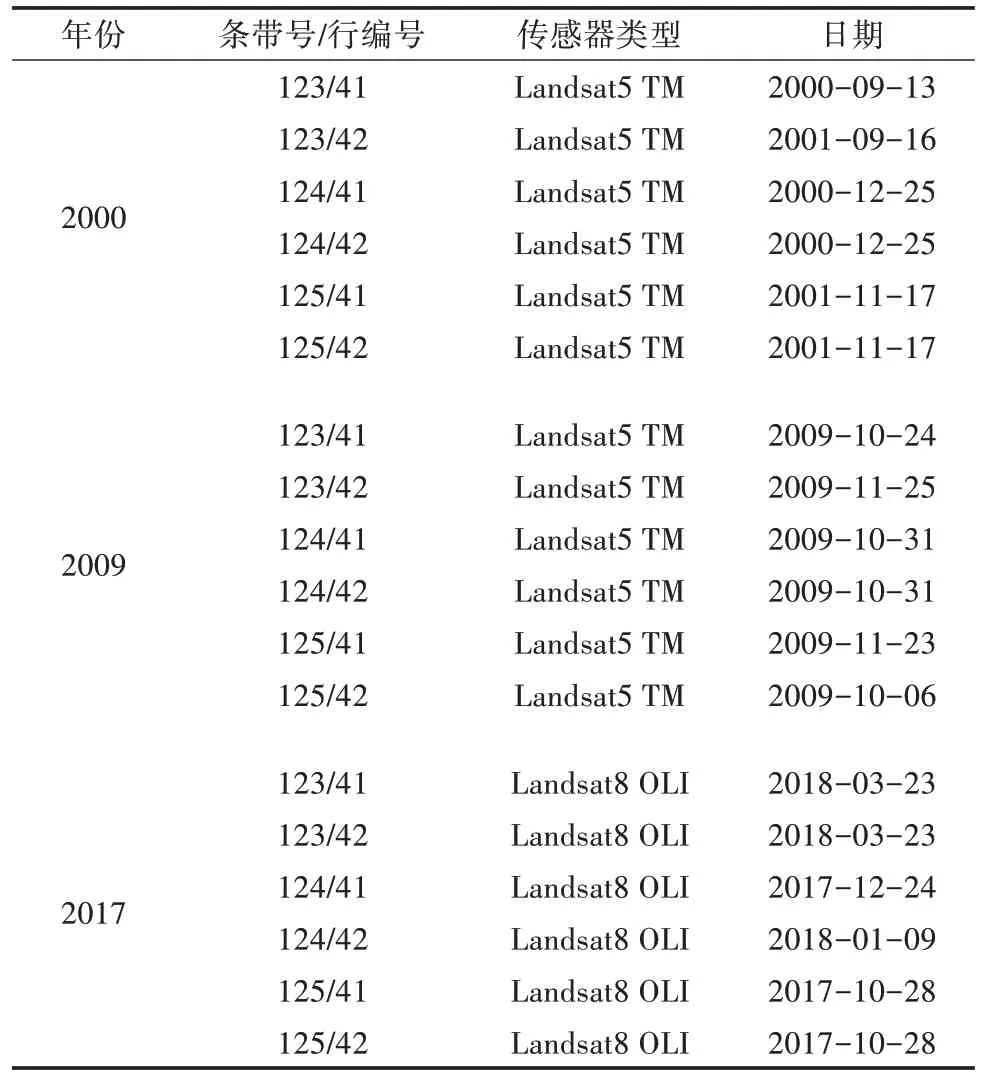

遥感影像数据来源为地理空间数据云官网下载的2000—2017年3期Landsat TM/OLI遥感影像数据。为保证遥感影像的清晰度,获取时间为2000年、2009年、2017 年左右云量低于10%的遥感影像数据,由于数据质量要求以及获取限制,其中有部分数据使用与研究年份相近年份数据,详细数据见表1。降水数据来自政府机构统计数据。

Landsat TM 与OLI 遥感图像预处理主要包括辐射定标、大气校正、影像镶嵌、裁剪。对2000—2017年研究区的3 期遥感影像进行辐射定标、大气校正、影像镶嵌,获得了具有更加精确地表反射率的研究区遥感影像,然后使用研究区的矢量数据,对已经进行过预处理的遥感影像进行裁剪,以获取研究区范围内的遥感影像。

2 研究方法与过程

21 世纪以来,随着城镇化进程的加快,衡邵干旱走廊土地利用变化也在不断加剧,土地利用的变化体现在土地利用类型的数量变化、向其他地类转移及其转移速度等多个方面,具有较多的衡量指标。本研究主要计算衡邵干旱走廊的土地利用转移矩阵和各类土地的单一土地利用动态度,以分析衡邵干旱走廊土地利用数量变化特征。

2.1 土地信息提取

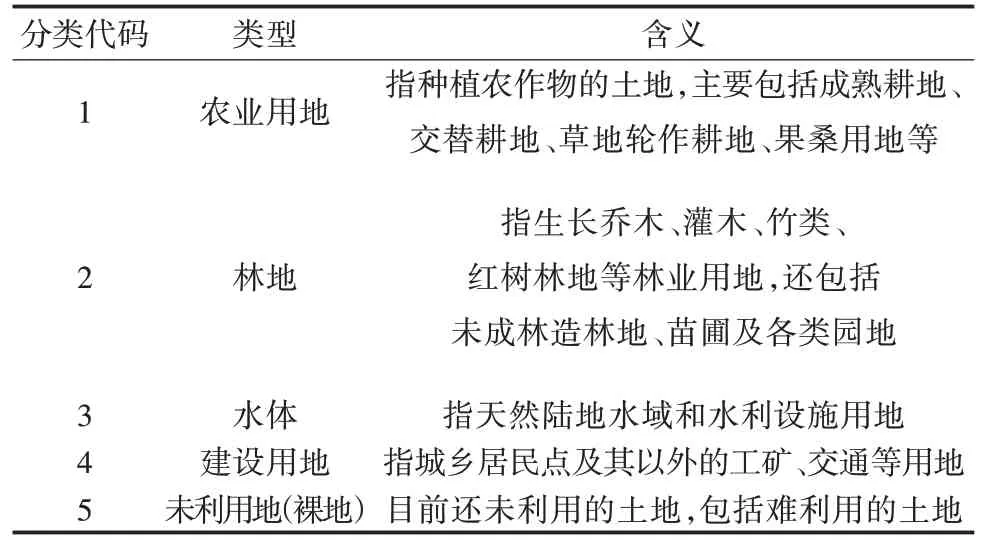

根据研究区域地表覆盖特征和研究目的,土地利用类型分为建设用地、林地、农业用地(含菜地、基本农田)、水体(农村沟渠、鱼塘、江河湖泊)、未利用地(裸地)五大类,如表2 所示。使用ENVI 软件对各个时期的遥感影像进行监督分类处理,为了保证分类精度的可靠性,根据Googel地球的历史影像,对每种地类随机选择100 个点,分析分类精度,得到2000年、2009 年、2017 年影像监督分类的 Kappa 系数分别为0.771 8、0.760 2、0.735 4,分类质量属于很好程度,分类后处理的结果如图2 至图4 所示。

表1 遥感数据信息

表2 土地利用分类系统

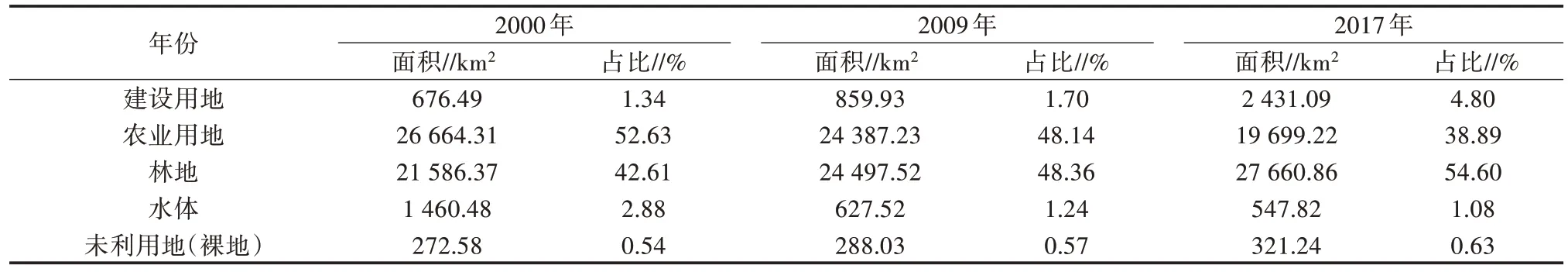

根据遥感解译结果,分别对研究区内2000 年、2009 年和2017 年不同土地类型的面积进行统计分析,得到近18年来衡邵干旱走廊区域土地利用结构,详见表3。从表3可以看出,衡邵干旱走廊内的主要土地利用类型分别是林地和农业用地,二者占了研究区总面积的90%以上。2000—2017年,农业用地的面积一直在减少,且减少的速度越来越快,说明研究区内发展尤其是建设用地的扩张所占用的都是农业用地。建设用地在2009—2017 年增长的面积最大,反映了在该时期内衡邵干旱走廊内发展较为迅速。

2.2 土地利用类型转移矩阵

土地利用类型转移矩阵能够清楚地看出研究区内土地利用类型流转的方向和数量[14],其数据模型如下。

2.3 单一土地利用动态度

单一土地利用动态度可以直观地反映在一定时期内某种土地利用类型的变化程度[15],其数学模型如下。

表3 2000—2017 年衡邵干旱走廊土地利用结构

式中,K为在Tb至Ta时期内某类土地利用类型的动态度,K越小,则表明该类土地转化为其他类型土地的数量就越少,在研究期内相对稳定;Ua、Ub为在Ta、Tb时期的某种土地利用类型斑块数量。

2.4 SPI指数的计算

衡邵干旱走廊受旱范围十分广泛,发生频率较高且因旱灾损失巨大。干旱已经严重影响了该区域社会经济的稳定发展、人民生活水平的改善和生态环境安全的保证等。本研究对衡邵干旱走廊2000—2017 年的降水数据进行计算,分析2000 年、2009年、2017 年衡邵干旱走廊的干旱程度,探究不同干旱情况下土地利用类型的空间分布有何特征和土地利用类型的转移特征。

SPI指数(标准化降水指数)是对某一时期内的降水量分布概率进行标准化处理,再由此划分干旱等级的一种干旱指数[16]。其计算方法是假定研究区的降水量变化服从Gamma 分布,再通过数学计算将累计频率分布转为标准正态分布[17],将偏态概率分布的降水量进行正态标准化处理,最终用标准化降水累积频率分布来划分干旱等级。SPI计算公式如下:

当G(x)>0.5时,S=1;当G(x)≤ 0.5时,S=-1。G(x)由Γ 分布函数概率密度积分公式计算。

式中,γ、β分别为 Γ 分布函数的形状和尺度参数;根据上述方法在Excel 中计算出SPI指数,参照国家气候中心的划分标准(GB/T 20481—2006)划分旱涝等级,并确定相应的SPI指数。

3 结果与分析

3.1 土地利用数量变化分析

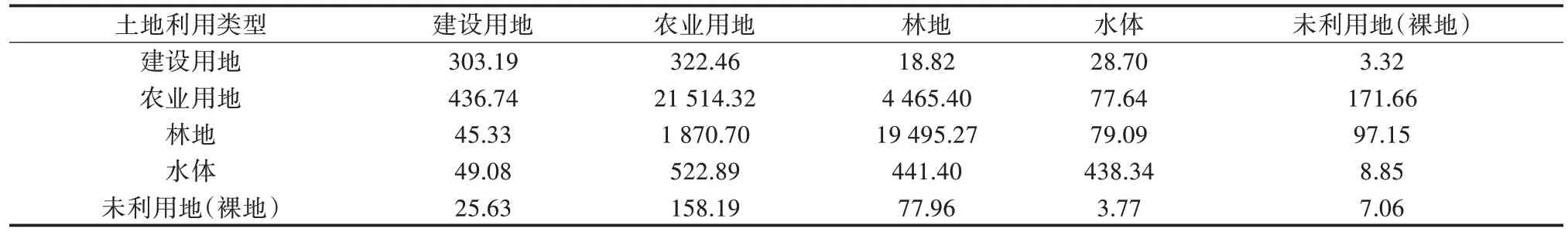

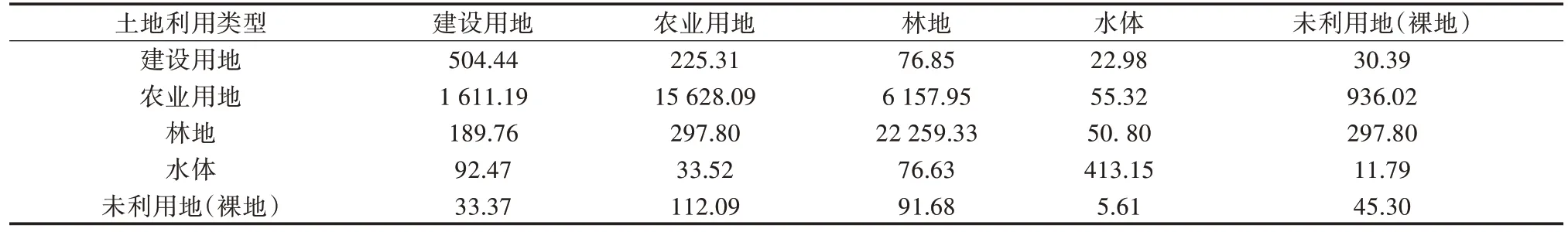

3.1.1 土地利用类型转移矩阵分析 采用GIS 软件对衡邵干旱走廊 2000 年、2009 年、2017 年 3 期的土地利用现状图进行空间叠加分析,分别计算2000—2009 年和2009—2017 年衡邵干旱走廊土地利用动态转移矩阵(表4、表5)。

由表 3、表 4、表 5 可知,2000—2009 年,各类土地利用类型之间的转化程度相对较低。首先,变化最剧烈的为水体,由2000 年的1 460.48 km2减少到了 2009 年的 627.52 km2,增长率为-57.03%,流出方向主要是林地和农业用地,是农村居民大多围湖造田造成的。其次是建设用地由2000 年的676.49 km2增加到 2009 年的 859.93 km2,增长率为 27.12%,主要流入源是农业用地,说明城镇扩张大部分是通过侵占农业用地而实现的。变化较小的是林地和农业用地,林地由 2000 年的 21 586.37 km2增长到 2009 年的24 497.52 km2,增长率为13.49%;农业用地由2000 年的 26 664.31 km2减少到 2009 年的 24 387.23 km2,增长率为-8.54%,流出的主要方向是林地。裸地面积由2000 年的272.58 km2增长到2009 年的288.03 km2,基本没有变化。

表4 2000—2009 年衡邵干旱走廊土地利用转移矩阵 (单位:km2)

表5 2009—2017 年衡邵干旱走廊土地利用转移矩阵 (单位:km2)

2009—2017 年,各类土地利用类型之间的变化较剧烈,土地流转复杂。变化最剧烈的是建设用地,由2009年的859.93 km2增长为2017年的2 431.09 km2,增长率达182.71%;其次为农业用地,由2009 年的24 387.23 km2减少到2017年的19 699.22 km2,减少了19.22%;林地、水体和裸地的变化接近,其中,林地由2009年的24 497.52 km2增加到2017年的27 660.86 km2,增长率为12.91%;水体由2009 年的627.52 km2减少到2017年的547.82 km2,减少了12.70%;裸地由2009 年 的 288.03 km2增 长 为 2017 年 的 321.24 km2,增长率为11.53%,主要流入源为农业用地。

建设用地持续增长,主要是由于近18 年来建设用地的流出比流入面积小得多,流入的主要来源是农业用地,2000—2009 年、2009—2017 年的流入面积分别为436.74、1 611.19 km2;而建设用地流出面积最多类型的为农业用地,2000—2009 年、2009—2017 年流出面积分别为322.46、225.31 km2。这说明了农业用地与建设用地之间存在双向流转,但是农业用地的流出面积远比流入面积要大得多,大部分流入到了建设用地和林地。一方面,由于近年来城市扩张明显,城市建设用地不断向原城区四周扩大,城区周边的耕地不断被侵占;另一方面是因为城镇化过快,生态环境愈加脆弱,各地方政府响应国家退耕还林号召。建设用地的流入区域主要集中在研究区发展较快的大城市区域。

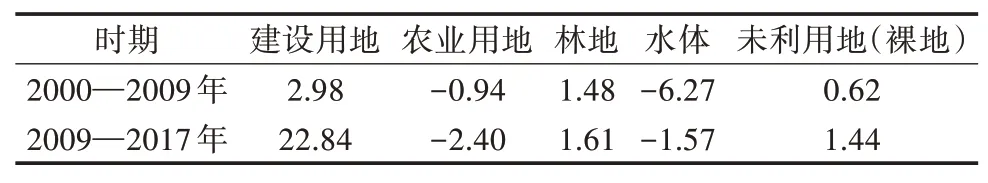

3.1.2 单一土地利用动态度分析 由衡邵干旱走廊土地利用单一动态度可知(表6),2000—2009 年建设用地、林地面积增长较为明显,二者的土地利用动态度分别为2.98%/年、1.48%/年,水体的利用动态度为-6.27%/年,农业用地的利用动态度是-0.94%/年。主要原因是该研究时段衡邵干旱走廊经济发展速度较快,主城区不断调整扩张,扩大建设用地的面积;该区域干旱现状是造成水体面积大量减少的原因之一。

2009—2017 年,建设用地和裸地的面积仍然在不断增加,且土地利用动态度相对2000—2009 年明显增高,分别为22.84%/年、1.44%/年;农业用地和水体的土地利用动态度则继续下降,分别为-2.40%/年、-1.59%/年,但减少速度有所减慢,2017 年农业用地和水体面积仅为19 699.22、547.82 km2;林地的土地利用动态度为1.61%/年,总面积也有所增加。上述现象主要原因是,近年来衡邵干旱走廊区域快速发展,城市面积不断增加,城市建设用地增加主要是依靠侵占其周边的农业用地,导致农业用地持续减少;此外,由于农村土地资源有限,农民为了扩建,占用水池、鱼塘等进行建设,从而导致水体面积减少。

表6 2000—2017 年衡邵干旱走廊单一土地利用动态度(单位:%/年)

3.1.3 土地利用类型转移空间分析 根据上述分析可知,2000—2017 年衡邵干旱走廊土地利用变化类型主要为建设用地、耕地、林地。为更加直观地描述该时期衡邵干旱走廊土地利用数量变化特征,根据2000 年和2017 年2 期土地利用遥感解译结果,运用GIS 空间叠置空间分析功能计算得到2000—2017 年衡邵干旱走廊主要土地利用类型转移图(图5、图6)。

2000—2017年主要土地利用类型转换特征:①农业用地变为林地的区域分布最广,面积也比较大,除了位于西南部林地面积较广的绥宁县和城步苗族自治县,每个县市都有大面积的变化;②农业用地变为建设用地的区域集中分布在城市周围。这主要是由于每个城市一般都是按照原来的规模大面积向外围扩张,扩张较明显的主要是衡阳市区、邵阳市区、常宁市、耒阳市、邵东县和冷水滩区;③农业用地变成裸地的区域集中在常宁市和新田县南部,处于衡邵干旱走廊的东南部;④林地变成裸地的区域主要分布在研究区的东南和西南部。

3.2 不同干旱状况下的土地利用变化分析

基于研究区内2000—2017 年的降水数据,统计每年5—9 月的降水总量,再计算SPI指数,划分干旱等级,在ArcMap 平台中进行分级显示,如图7 至图9所示。从图7 可以看出,2000 年干旱情况不严重,大部分区域为无旱,还有几个县区呈湿润状态,只存在轻旱的情况,主要分布在衡邵干旱走廊的北部和东部的几个区县。结合图2 可知,在轻旱地区农业用地的面积占比大,湿润地区主要是有较多的林地覆盖。从图8 可以看出,2009 年干旱情况加重,出现了中旱和重旱的情况,重旱出现在衡邵干旱走廊中部的邵东县,中旱出现在邵东县西部的邵阳市以及研究区的西南部,轻旱则出现在重旱和中旱区域的周围地区,湿润区处于研究区东部的县区。结合图3可知,重旱的邵阳县也是以农业用地为主,四周被海拔较高的林地包围,中旱区域的土地类型同样是以农业用地为主,研究区南部的轻旱地区土地利用类型主要以林地为主,北部的轻旱区则主要以农业用地为主。从图9 可以看出,2017 年干旱情况有所好转,属于重旱和中旱的县区有所减少,主要以衡阳市、绥宁县和武冈市为主,这几个县区在2009年干旱程度也相对严重。这说明2017 年衡邵干旱走廊的干旱情况有所缓解,政府也致力于生态环境的改善。

将衡邵干旱走廊的干旱情况与图5 与图6 结合进行分析可知,干旱严重的地区存在较为剧烈的土地流转,且主要是农业用地发生转化。在研究区西南方向的大区域林地和东南部的部分林地基本没有发生土地利用的转移,只有少量的林地转换为其他用地,且该区域的干旱情况也不是十分严重。在重旱区域,土地利用类型的流转主要是从农业用地转换为林地或裸地;在中旱地区,土地类型转移较少;东北部的干旱情况不是很严重,主要存在农业用地向林地流转的情况;建设用地的扩张主要是城市化进程加快的结果,向主城区四周侵占耕地扩张,且主要出现在干旱情况不严重的地区,如研究区的东部,干旱程度也在一定的程度上影响城镇化的进程。

4 小结与讨论

1)衡邵干旱走廊农业用地、水体面积持续减少,农业用地减少速度加快,主要减少区域分布在研究区内较大的主城区如衡阳市、邵阳市等及周边自然、经济区位条件相对较好的区县。农业用地减少的原因有2 点,一方面是由于城镇化加快,侵占了农业用地;另一方面是由于研究区常年干旱,作物生长季节缺乏水资源,农户抛弃了耕地和园地等农业用地。

2)2000—2017 年,建设用地、林地和裸地的面积呈不断扩大的趋势,尤其是在2009—2017 年增长速度极快,扩大的面积主要来自对农业用地的侵占。建设用地的增加主要来源于对农业用地的占用;林地面积的增加主要由于该区域的干旱情况,政府号召居民多种植树木,有利于涵养水源,保持水土。

3)各类用地之间转移方向越来越单一。农业用地一直都是其他土地利用类型尤其是建设用地最重要的转入来源之一,水体同样也是其他土地利用类型转入的来源之一,但转移面积远小于农业用地;随着城市化步伐的不断加快,建设用地已经逐渐成为所有其他地类的主要转出方向,在2000—20009 年主要是农业用地的转出方向之一,2009—2017 年已经变成了其他所有地类的主要转出方向之一。

4)干旱程度较低的地区土地利用流转复杂,大部分林地没有发生转化;干旱程度比较严重的地区土地转移较为单一。干旱较为严重的区域大部分都是农业用地,受干旱的影响,农作物很难存活,部分农业用地不得不向其他用地进行转化,主要向林地和裸地转入。研究区中部干旱情况并不严重,是由于存在大量的农业用地转化为林地的情况;在干旱情况较好的地区,农业用地主要向裸地和建设用地转化;干旱情况较好的地区发展较快。在衡邵干旱走廊统筹发展过程中,需要从土地利用格局特征出发,根据研究区内的不同程度的干旱情况,协调不同土地利用类型与干旱区相适应,实现土地利用的可持续发展。