九原岗北朝墓室壁画中的佛教艺术

2021-05-14秦芳忻州师范学院美术系讲师

文/图:秦芳 忻州师范学院美术系讲师

九原岗壁画墓挖掘现场

南北朝时期,中国大量的开窟造像、修建寺院,风靡一时,当时佛教在中国的发展场面尤为壮观。随着佛教在社会各个领域的广泛渗透,在这一时期的墓葬文化中,也逐渐出现了佛教因素。北朝时期墓葬中的佛教因素不同于较早时期主要出现在陶俑、瓷器等随葬品中,而是在墓葬壁画中大量出现佛教图案,成为当时墓葬壁画中的常见内容,体现了当时人们在思想上与精神上对佛教文化的崇拜与信奉。后期的北朝壁画墓多在河北磁县、山西太原一带出现,而紧邻太原的忻州,却是首次发现。九原岗壁画墓位于山西省忻州市忻府区附近乡村的一处田地,现保存的壁画面积约240平方米。深入挖掘该墓葬壁画中所蕴含的佛教艺术,对北朝时期佛教文化在中原一带的发展研究具有很大的意义。

一、九原岗壁画墓简介

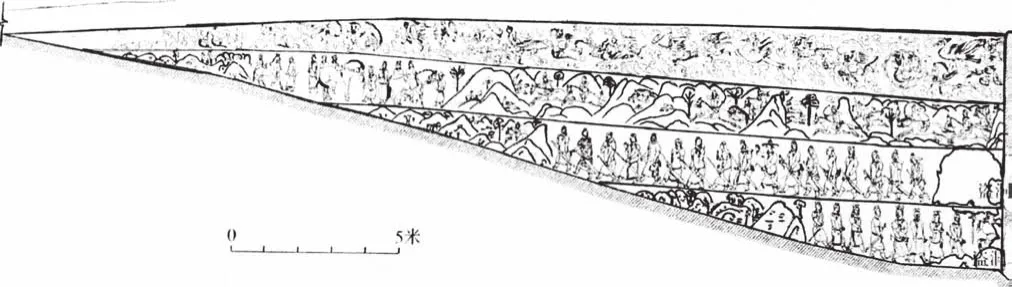

忻州,古称肆州,是北朝晚期著名枭雄尔朱荣、高欢的发祥地。[1]九原岗壁画墓坐北朝南,总长41.2米,有墓室、甬道、墓道,为砖砌单室墓。该墓葬规格不小,出土有壁画以及少量的残存文物,相关专家经过分析研究,推断该墓主人是契胡人尔朱荣(493年—530年)或尔朱兆(?—533年)。南北朝时期,墓室内绘制壁画再度兴盛,九原岗墓室内也不例外,可惜发现时墓室顶部仅剩下少量的天象图以及一只三足乌形象,大部分被盗揭。甬道长约3米,两壁壁画被破坏,顶部残留一只神兽图;甬道南端的墓门已被破坏,仅留半圆形的石门额,门额正面画朱雀,反面画莲花。门额上方为门墙,可能是作为影壁之用,绘的是大面积的府门图。墓道长约31.5米,东、西壁画尚保存完好,布局采用水平分栏式绘制,与地面平行,共分为四层,从上到下,基本对称,与太原一带北朝墓室壁画的构图方式一致,这种布局方式传承了汉代墓室壁画最为常见的构图,且东、西壁所绘的题材内容也相仿,第一层为“升天图”,绘各种仙人神兽,第二层为“马匹贸易图”与“狩猎图”,是当时现实社会中贸易交易与军队生活的真实反映,第三、四层为“仪卫出行图”,其中第三层是向墓外走出,第四层是向墓内走回,人物排列整齐,步伐一致,非常具有仪式感。九原岗墓室壁画属于有地仗壁画,壁画的制作先以白灰材料作为基础,再以墨线起稿,采用矿物质颜色进行绘制。[2]整个壁画内容丰富,融入了佛、道、祆教的思想,天上人间、想象与现实结合,造型形象生动、粗犷有力、朴实厚重,具有很高的艺术水平。

二、壁画墓中的佛教艺术

1.护法神像

护法神,在佛教中的职责是护卫佛法和护佑众生,一般设在佛教石窟、寺院中门的左右或佛陀的周围,如云冈石窟第7窟中前室甬道两侧的多臂天王。护法神这一形象在北魏平城时期的墓葬图像中经常出现,如大同云波里墓,在墓室入口的位置残存一个赤足、披戴蓝色帔帛的护法神像;怀仁县的丹扬王墓,在甬道两侧的壁画中也同样出现一武士像,长有三头六臂,头上绘头光,身戴帔帛,手臂与上身裸露,手上持有一物。北魏迁洛之后,护法神像有所变化,被拄剑门吏或铠甲武士所取代,且多位于石棺床座中,如河南沁阳石棺床两侧床腿、河南洛阳元谧石棺前挡门两侧都是拄剑门吏。至东魏、北齐时期,墓葬壁画中的护法神像就几乎消失了,如山西太原娄睿墓(570年)、徐显秀墓(571年)中均没有发现。而在九原岗壁画墓中,出现了一位状如神兽的护法神像,位于墓道西壁第四层接近甬道入口处的地方。该神像面向武士队伍站立着,因盗洞缘故而破损严重,残留头部和部分躯干。神兽圆目大嘴,眉目浓黑,嘴唇上下均有黑须;身躯饱满壮硕,上身裸露,腰部似作扭曲状,腹部略突起,整个身体用朱膘渲染,富有立体感;右手握一器具,似长刀,右臂披戴黄色帔帛;腿部环绕红、黄帔帛;足部不可见。该形象明显受到北魏平城时期护法神特征的影响。

九原岗北朝壁画墓封土堆

墓道东壁壁画

墓道西壁壁画

墓道西壁第四层壁画“回归图”局部

甬道门额背面

甬道门墙《门楼图》

墓道东壁衔于灵兽之口的忍冬莲纹

2.莲纹

莲花这一形象,在佛教文化中意义与地位极高,既是佛祖智慧的象征,又是佛祖清净、庄严、肃穆形象的象征,还能帮助人们脱离苦海,解脱生老病死的痛楚。所以,莲花纹经常出现在佛教艺术中。在北朝中后期,莲花纹便经常与墓葬装饰纹样结合出现,成为北朝期间墓葬壁画中多见的装饰纹样和内容。这一时期的莲花纹经常出现在甬道或墓室顶部,规律性强,且形象种类多样,旁边常绘有忍冬纹、云气纹等纹样。

九原岗墓室天顶壁画遭到大面积盗揭,仅剩部分星象图,所以有无描绘莲花纹已无从考证。在甬道门额的背面绘有一朵硕大饱满的侧视莲花图,部分面积遭到破坏,从残留的图像可以看出,中间莲房上面绘有三颗圆形的莲子,侧面装饰竖纹,莲房下部绘莲瓣,可见五瓣,根据画面布局及对称的规律可推测应绘莲瓣共七瓣,太原娄睿墓门额背面的正中也绘的是七瓣的莲花;莲房上部又伸出一朵三瓣式小莲花,左右分别各饰两枝忍冬纹样,正幅画面对称统一。在甬道门墙的《门楼图》中,位于建筑门楼正脊中央的上方画有一个巨大的火盆,其下饰莲花座;在花瓣莲座的左右各有一枝托着香宝子的莲叶,位置比较低;在莲座其下,左右各伸出一组又长又大的枝叶,枝叶之上各绘两枝结着莲蓬的花朵。火盆内火焰熊熊,焰尖之上化出三朵侧视的小莲花。此外,在门额的东侧还保存着一朵八瓣莲花,莲瓣为双层浅浮雕,莲瓣中间是圆形的莲蓬,与太原北齐娄睿墓中门楣上雕绘的莲花类似。墓葬中莲花的刻画体现了当时人们希望死后重生的美好愿望。同时,九原岗壁画墓中的莲纹图式再一次印证了莲花纹发展到北朝中晚期时,莲瓣变得越来越长,且表面多素平的艺术特征。

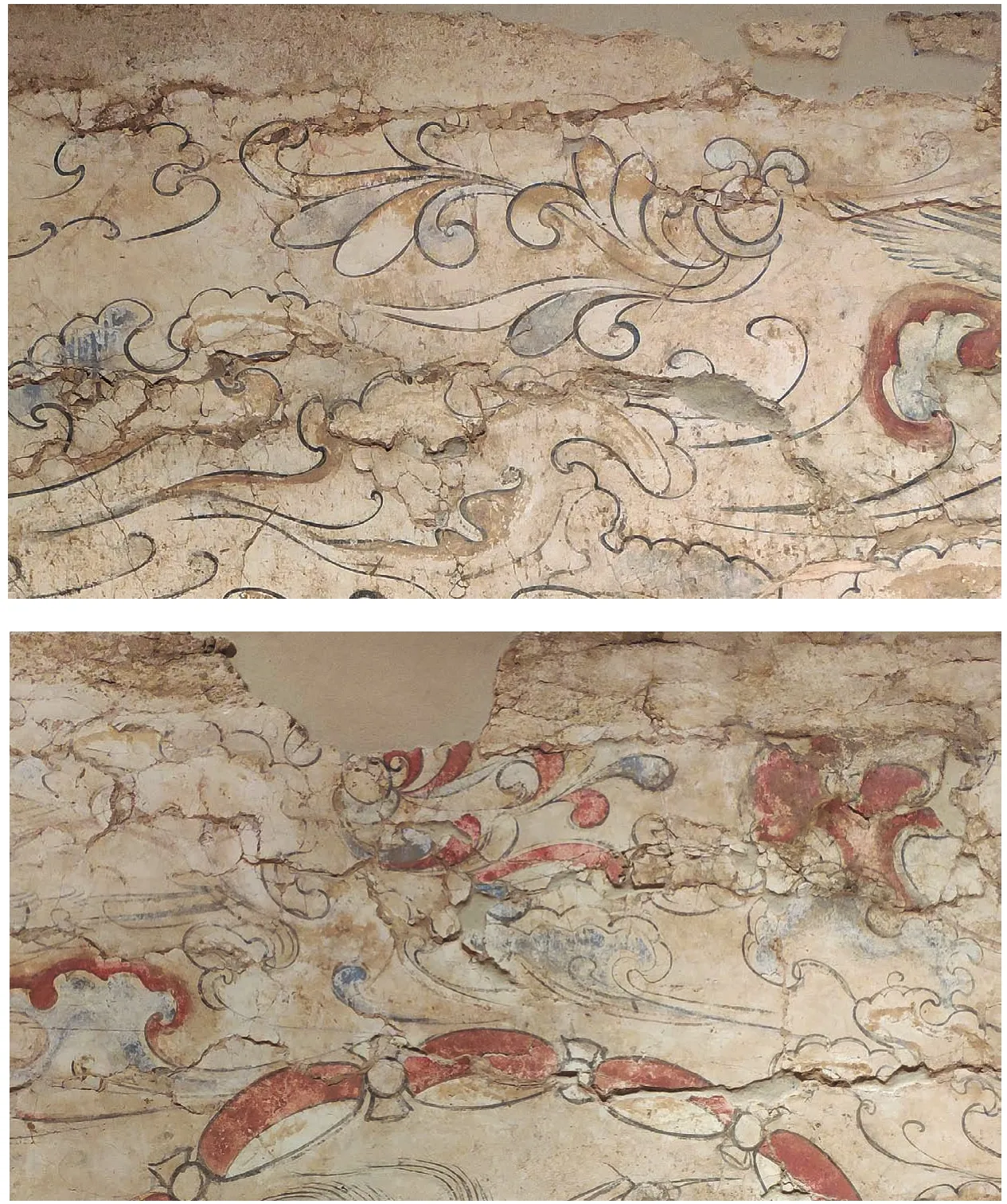

3.忍冬莲纹

所谓忍冬莲花(或称天莲花)是中国佛教艺术中创造出来的一种主体由中心的珠状物、节和袋状物、莲花组成并附着忍冬纹的纹样,吉村怜将之视为天人或灵兽从莲花中诞生时的存在而名之为变化生,常见于龙门石窟和巩县石窟的北朝洞窟,是生命之花和光明之花,这在日本学界已成为通论。[3]后来酒井敦子撰文指出“在南北朝的墓葬这种纹样也多在与神仙世界有关的灵兽或奔走畏兽的场面以及天人飞翔场面的周围。《儒家孝子故事图》《骑马乐队图》《仪仗出行图》等画面的空白处也经常出现。在仙人、灵兽、畏兽或孝子画面的空白处,也就是主要与宗教有关的而非日常所用的画面空间的纹样”[4]。九原岗墓道壁画中忍冬莲纹出现的位置正符合酒井敦子所言,主要分布在第一层壁画中神灵畏兽之间,或衔于灵兽之口,或漂浮于流云之间,色彩以红色朱砂与蓝色青金石为主。门额正面,在朱雀的周围也绘有彩色的忍冬莲花。这些忍冬莲花纹用线婉转流畅,曲线生动,与整体壁画内容配合得相得益彰。

4.摩尼宝珠

墓道东(上图)、西壁(下图)漂浮于流云间的忍冬莲纹

门额正面朱雀周围的忍冬莲纹

兽面铺首

兽面脊头瓦

摩尼宝珠为各类宝珠、宝石的总称,具有不可思议的神力。如后秦鸠摩罗什《大智度论》中所言:“譬如无价摩尼宝在所住处,非人不得其便。若男子若女人有热病,以是珠著身上,热病即时除差。若有风病,若有冷病,若有杂热风冷病,以珠著身上皆悉除愈。若暗中是宝能令明,热时能令凉,寒时能令温。珠所住处其地不寒不热,时节和适。其处亦无诸余毒螫,若男子女子为毒蛇所螫,以珠示之,毒即除灭。”[5]可见,摩尼宝珠可以调节冷热、除病、发散光明、破除黑暗,具有不可思议的神力。摩尼宝珠在北魏平城时期是菱形,其位置多见于伏羲、女娲之间,如目前发现最早的北魏纪年墓—太延元年(435年)的沙岭壁画墓,其甬道券顶中描绘着一颗菱形摩尼宝珠。至北魏洛阳时代以后,摩尼宝珠形状发生变化,由菱形变成圆形,位置多绘于墓门上方,单独表现,或与神禽异兽相结合。[6]九原岗壁画墓墓门上方的门额及甬道券顶中都绘有摩尼宝珠,门额中的摩尼宝珠衔于朱雀口中,甬道券顶中的摩尼宝珠特别大,设有底座,底座已被破坏,其上方绘一蓝色神兽,九原岗壁画墓中摩尼宝珠的设置似乎更是体现其象征光明的意味。此外,门额上方的《门楼图》中建筑正脊与侧脊上竖着的八颗瓦钉,以及门廊中设立的六道望柱朱栏,都是宝珠形造型。

5.火焰纹、鸟形纹

九原岗壁画墓中也绘制有火焰纹与鸟形纹,二者皆是墓葬中常见的装饰性图案。火焰纹,或者变形火纹,属于佛教艺术中的装饰图案,如常见的佛像背后的背光即是火焰纹,具有传统寓意。在北朝墓葬中多发现于部分器具、葬品的边角纹饰以及壁画中,特点是排列有序、宽大简短,以背光的形式存在尚未发现。鸟形纹,在佛教传统纹样中,其塑造的母本多为金翅鸟。金翅鸟,即八部护法之一的迦楼罗,又名为妙翅鸟,因为翅呈金色而得名。[7]九原岗墓葬壁画中,《门楼图》中所绘的巨盆里正是熊熊燃烧的火焰纹,形态富有层次感,宽大简短。火盆两边各绘一只巨大的金翅鸟,双脚坚实而立,羽毛丰润,着朱红色,脖颈处似装饰火焰纹,它们各自回首看向后方,威风凛凛,金翅鸟脚边各绘一棵“庄严道树”,略施颜色。

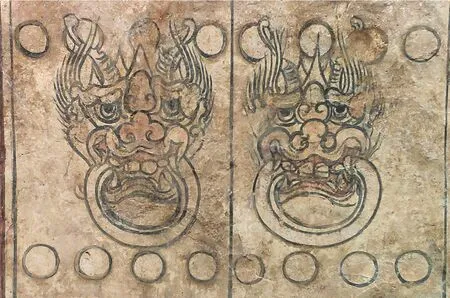

6.兽面纹

甬道门墙《门楼图》中的鸱尾

“兽面纹”,指的是装饰图案中的兽面主题纹样,也是从佛教文化中演变而来。北魏时期多应用在石窟中,如(北魏)云冈石窟二、三期的斗拱中;到北魏中晚期的墓葬艺术中,“兽面纹样”多出现在门楣、墓门铺首、石棺床等处。九原岗壁画墓中“兽面纹”主要出现在甬道门墙的《门楼图》中,共两处。一处是位于《门楼图》中门上面的衔环铺首,共四个,因透视原因正门中的铺首绘制较大,侧门半开,绘制较小;一处是位于门楼屋顶的侧脊上,左右两端各一个兽面脊头瓦。两处兽面纹的造型大同小异,兽面的额顶并列装饰三个三角形毛冠,中间三角形毛冠略高于两边的毛冠;额前长着两只双角,上面装饰有横纹;双角之前是粗重的双眉,眉梢向上卷起,眉下眼珠描黑;双眉之间饰凸隆起的圆形宝珠状,其下是肥大的鼻子;嘴巴大大地张开,上唇大于下唇,露出三颗整齐而略方的大门牙,左右各一对尖尖的犬牙,兽面铺首嘴巴里各衔一环。两处兽面纹造型不同的地方是眼睛及耳部,铺首中兽面纹的上眼缘呈弧形,眼睛呈半圆形,双耳呈尖筒状,从颧部伸出。而兽面脊头瓦中兽面纹的上眼缘呈两度屈折,接近方眼黑睛,不见双耳。 这两处的兽面纹用线均浑厚有力、沉着朴实,将兽面形象的威严与凶悍表现得恰到好处。

7.鸱尾

在甬道门墙的《门楼图》中,屋顶的正脊两头卷卷地翘起,向里回收,这一部分正是我们在中国古建筑中常见的鸱尾。鸱尾相传是螭吻的尾巴。螭吻,是一种鱼和龙相结合的神兽,又称鱼龙,属于印度的摩竭鱼的化身,其来源相传是印度的佛教,大约在南北朝时期引入中国。螭吻具有驱邪辟凶的护法作用。在《太平御览》中有这样记载:“唐会要目,汉相梁殿灾后,越巫言,‘海中有鱼虬,尾似鸱,激浪即降雨’遂作其像于尾,以厌火祥。”[8]其中提到的“鱼虬”正是螭吻的前身。螭吻,其特点是好望喜吞,属于水性,能避火,所以人们往往把它的尾部或头部安置在房屋正脊的两端,以镇邪避火。《门楼图》中的鸱尾用双线刻画,体现其厚度,整体造型宏伟厚实,折射出佛教因素对北朝晚期建筑领域的影响。

结语

佛教艺术自汉末就出现在中国墓葬文化中,与墓葬艺术相互融合,尤其在壁画中更为显现,发展至南北朝时期,佛教图案在墓葬壁画中的融合更为丰富与多样。在北魏平城时期,墓葬艺术中就大量出现了护法神像、摩尼宝珠、莲纹、伎乐天人像、童子像、持莲供养人、模仿佛龛的墓门等佛教因素,但随着时代的发展与变迁,至北魏洛阳时代发展以后,佛教文化在墓葬图像中逐步退出,只留下摩尼宝珠与忍冬莲花纹样。九原岗壁画墓中发现的摩尼宝珠和忍冬莲花纹样,在造型与布局上同样继承了洛阳时代的特点,但该墓葬中佛教因素的渗入相比同一时期的墓葬来说更为丰富。九原岗墓葬壁画中出现的护法神像、莲花纹、忍冬莲纹、摩尼宝珠、火焰纹、鸟形纹、兽面纹、鸱尾等图像,描绘生动形象,线条表现熟练,设色厚重,从这些形象中可以看出这些素材在当时的墓葬装饰中的流行,体现了北朝晚期佛教思想与佛教艺术对北方一带墓葬艺术的影响,再次展现了佛教在北朝古肆州地区的盛行与传播。

注释

[1]霍宝强.忻州九原岗北朝壁画巨制[J].文物世界,2015(6).

[2]山西省考古研究所,忻州市文物管理处.山西忻州市九原岗北朝壁画墓[J].考古,2015(7).

[3][日]吉村怜.天人诞生图研究:东亚佛教美术论文集[M]卞立强,译.上海:上海古籍出版社,2009.

[4][日]酒井敦子.南北朝时期的植物云气纹[J]李静杰,译.敦煌研究,2003(2).

[5][6]王倩.北朝葬图像中的佛教因素初探[J].西部考古,2017(8).

[7]刘聪.北朝墓葬中佛教因素遗存的相关研究[D].南京大学.2013.

[8]吴卫,洪山.中国传统建筑脊饰符号螭吻[J].包装学报,2013(1).