《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》补全《 泰坦尼克号》删掉的故事

2021-05-13康荦

康荦

2021年4月14日,是泰坦尼克号沉没109周年的日子。由詹姆斯·卡梅隆导演,根据历史事件改编的电影《泰坦尼克号》在中国内地上映于23年前,在那个引进大片少之又少的年代,无数青年男女为了看这部电影熬夜冒雨买票,并最终诞生了当年的票房纪录。

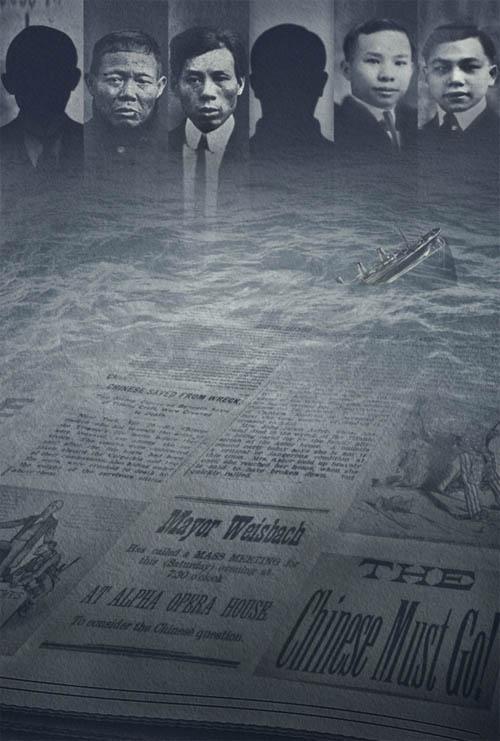

然而,在Jack和Rose的凄美爱情故事背后,有些真相被忽略甚至被掩盖了一个多世纪。如今,泰坦尼克号沉没109年后,由罗飞导演,詹姆斯·卡梅隆监制,首席研究员施万克讲述的纪录片《六人-泰坦尼克上的中国幸存者》(简称《六人》)尝试揭开这艘当时号称“世界工业史上的奇迹”的豪华客轮背后不为人知的六个中国人的故事。他们是如何幸存下来的?后来的命运如何? 20位研究员历经1825天的找寻,走访海内外20多个城市,翻阅上千份史料,探访上百位联系人与受访者,终于勾画出这六名中国乘客的人生走向。影片上映之前,我们见到了导演罗飞和首席研究员施万克,和他们聊了聊他们与泰坦尼克号、卡梅隆的故事。

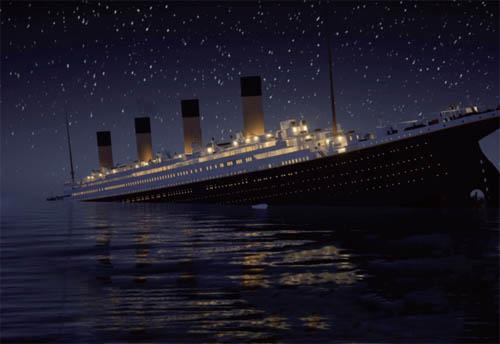

首航即沉没

1912年4月10日,豪华游轮泰坦尼克号开始了自己的处女航。彼时,这艘游轮被称为“世界工业史上的奇迹”,在宣传中,这是一艘永不沉没的游轮。结果在四天之后的一个风平浪静的夜晚,游轮上正进行着狂欢的晚宴,泰坦尼克号撞上前方的一座冰山,首航即沉没。

当时泰坦尼克上总共有2224名船员及乘客,最终只有705人生还,超过1500人命丧大海。

詹姆斯·卡梅隆根据这个故事背景,创作了电影《泰坦尼克号》。《泰坦尼克号》在当时是成本最昂贵的电影,拍摄制作过程长达五年。影片公映后,在全世界范围内引发巨大反响,Jack和Rose跨越阶层的爱情令无数青年男女泪洒电影院,而影片中另一些片段同样引发共鸣——灾难当前,男人们主动承担起责任,把逃生的机会留给妇女和儿童。

然而,在这个凄美的故事背后,却隐藏着一个被删减的片段:漆黑、冰冷的海水中,一条巨轮的半截已沉入水中。巨轮四周漂浮着船只残骸和人的尸体。循着求救声,罗威指挥14号救生艇往返救人,船员将手电光打过去,一个留着辫子的中国男人趴在门板上,并最终获救。在纪录片《六人》中,这一幕首次被公开披露。此次为纪录片《六人》担任监制的卡梅隆回忆说,这位趴在门板上获救的中国男人,正是《泰坦尼克号》的结尾Rose趴在门板上获救那一镜头的灵感来源。

隐藏109年的秘密

为什么在最终上映的电影《泰坦尼克号》中这一幕被删掉了?因为在这背后,有一个隐藏了109年的巨大秘密。

泰坦尼克号沉没之后,很多人开始研究这艘游轮的前世今生。有研究发现,在当时泰坦尼克号的幸存者中,有六位中国人。彼时的舆论上对华人并不友善,有人说,这六个中国人是异装成女性,混進妇女中才得以登上救生艇,他们“偷”了别人的位置;还有人说,他们藏到了头等舱的专属救生艇;据泰坦尼克号主人布鲁斯·伊斯梅说,他在C号救生艇上时,有四个中国人或菲律宾人,藏在救生艇的座位底下。

而随着纪录片《六人》团队的走访与研究,他们发现这六位中国人都曾做过职业水手,事故发生时,他们凭借丰富的航海经验,在乘客们纷纷涌向船尾的时候,他们反其道而行之,因此有几人登上了右舷的救生艇。在电影中,“绅士们”刻意强调着“女士优先”,但在当时的情况是:左舷救生艇“仅限妇女儿童上船”,右舷强调“妇女儿童优先”。也就是说,右舷救生艇在妇女儿童坐不满的情况下,是允许男性乘客登船的。

为中国幸存者正名

泰坦尼克号的沉没定义了人们对海难的所有认知,而关于这次海难中幸存下来的六位中国人,他们的求生经历同样堪称奇迹——这起人类史上最大海难的生还率仅有31%,中国乘客的生存率高达75%。他们是谁?从这起海难劫后余生的他们去了哪里?他们后来经历了什么?

纪录电影《六人》由罗飞执导,詹姆斯·卡梅隆担任监制,首席研究员施万克讲述,集结数十位研究员,在全世界范围内寻找线索,拍摄团队造访了海内外20多个城市,只为将六位中国幸存者的真实经历公诸于众,为他们正名。作为影片监制,詹姆斯·卡梅隆道出了六位中国幸存者遭遇的不公:“他们被洗刷、被隐藏、被删除,当时的美国不再向中国人开放,这种排斥只针对中国人,只有这些被长期利用的中国廉价劳动力要被驱逐出去。”六位中国幸存者的遭遇,正是美国在1882年至1943年对整个中国民族实行不公正的《排华法案》的缩影。卡梅隆表示,这是历史上首次披露泰坦尼克号上中国乘客的故事,并希望通过这部纪录电影,观众和他一样为泰坦尼克号上不为人知的中国故事而感动。除此之外,卡梅隆还对这部纪录电影提供了无偿帮助,他亲自沟通福斯获取原片版权,片中出现的《泰坦尼克号》的原片及删减片段才得以在中国银幕上首次呈现。

纪录电影《六人》客观、中立地为观众们揭开了一段泰坦尼克号上中国幸存者不为人知的历史,他们凭借智慧、勇气、强大的求生欲在人类史上最大的海难中存活下来,劫后余生的他们却遭受了谎言的诋毁,在之后的百年间颠沛流离,隐姓埋名地度过余生。

首席研究员施万克先生谈到自己参与这部纪录电影的最大动机时说:“其他的700多个幸存者都有后代很骄傲地讲他们的故事,唯独这六个中国人没有后代提起过他们的故事。”提及制作团队如何请来卡梅隆导演为影片担任监制时,罗飞导演爆料起初困难重重,最后却收获了惊喜:其中一位律师看到电子邮件然后给到卡梅隆,没想到卡梅隆导演第二天就表示对这段历史很感兴趣,促成了后续的拍摄。制片人罗彤则分享了一段拍摄过程中印象最深刻的幕后故事,当时结束了台山海边最后一幕的拍摄,整理素材时发现很重要的素材卡丢失,拍摄团队回到海滩,大海捞针一样寻找小小的素材卡,结果由高度近视的导演在一个被沙滩掩埋的小小的树叶下面找到,这种“冥冥中的注定”,更加坚定了制作团队要将这段尘封了百年的历史向更多观众展现的决心。

对话导演罗飞和首席研究员施万克:

Q:怎么突然想到创作这部关于泰坦尼克上的中国幸存者的纪录片的?

A:施万克:我跟罗飞导演拍过关于在山东沉没的英国皇家海军潜水艇海神号的故事——纪录片《海神号事件》。那个时候我们合作得很愉快,其实在此之前我们已经认识20 多年了。然后我就想我们再做下一个项目应该是什么?因为我一直在研究海洋历史,我就想还有哪些20世纪的、和中国相关的沉船历史事件。我想起来,某一年我看到过一个信息,泰坦尼克号上有中国乘客,但那个时候信息非常少,没什么可以研究的,我们只知道当时上船的有八个人,其中六个人幸存,后来他们去哪儿了?没人知道。我跟罗飞说了一下我的想法,但他一开始并不是特别感兴趣,因为他觉得泰坦尼克号是一个很主流的话题,还有什么可以发现的?但他还是和一些朋友聊起这个话题,大家的反应都是:泰坦尼克号上有中国人吗?我们怎么不知道。我们发现大家对此都表示十分好奇,于是我们决定研究一段时间,如果能找到更多可以支撑的信息就继续,如果一无所获就放弃。当然最终我们做到了。

罗飞:一开始我不知道我们最后会讲到一些偏见、种族主义的话题,但是后来发现我们真的是选择对了。通过泰坦尼克这么一个传统、保守的话题,谈到那个时候一些阶级的问题、种族的问题,甚至可以谈论到一些现在社会上的问题。

Q:泰坦尼克号那么有名,很多人研究过它,在这种情况下,再去挖掘它的故事,会有压力或者阻力吗?因为知道它的人太多了。

A:罗飞:我觉得我们没有什么压力,因为我们不是所谓的泰坦尼克号专家,如果找不到有效信息那我们就换一个话题,没有什么丢脸的。另一方面,即便是失败了我也会给记录下来,因为生活就是这样,你没法事先预料结果。而我对结果的兴趣并不是很大,我对过程更感兴趣,失败了也会有失败的反应,我就是要记录下来,可以有东西拍是最重要的。

Q:你们两个的身份很有意思,兩个外国人,却拍了六个中国人的故事。在这个过程中你们觉得自己最大的优势和劣势是什么呢?

A:施万克:最大的优势是,虽然是关于中国人的故事,但是大部分是在外国发生的。所有我们要找的研究资源,比方说登船名单、幸存者名单、出入境名单等等记录都是在外国的,也都是用英文写的。另外大部分关于泰坦尼克号的资料和研究都是用英文写的,这真的是一个好处。

当然也有一些缺点,比如一开始我们有八个中国人的名字,但是是用英文写的。Fang Lang 的中文是什么?没人知道。这些名字是从哪来的?是从工作证、护照来的,是他们去前台说出来名字,然后工作人员听到什么就写下来什么,是类似的发音而已。况且1912年他们说的很大几率还不是普通话,而是粤语或者客家话或者台山话。好在后来我们在船员名单上找到了其中一些人的签字,让我们得以从一艘船追踪他到下一艘船。

罗飞:我们从一开始就觉得一定要各个国家的人一起做这件事,纯粹外国人做不了,纯粹中国人也做不了。有些人会觉得外国人做这样的事有些奇怪,但就拿我来说,我是英国人,但是我已经在中国超过25年了,我今年48岁,也就是说我超过50%的时间都在中国,我觉得我们两个人身份跟那些泰坦尼克号的幸存者有些类似,他们也是常年在国外,我想我能理解那种感觉。

Q:大部分中国人了解泰坦尼克的故事,是通过卡梅隆的那部电影。电影《泰坦尼克号》在中国上映于23年前,你们第一次看到这部电影是在什么情况下?

A:施万克:我记得很清楚。我是在东单的一个电影院看的,所以我对于这部电影的记忆跟很多中国人很像。一部卡梅隆的电影我肯定会去看,那个时候的电影院没有现在这么舒服,空间很小,座椅很硬,旁边还有人抽烟或者打电话,那个时候大家还用BP机呢,可能看到一半你旁边的人被呼,就得站起来出去回个电话。但我依然看得非常开心,大家也都非常开心。我记得当时的票价好像是50 块,那时候感觉很贵。但电影院依然有那么多人,我真的没想到会有那么多中国人去电影院排队看一部外国电影。当时我还以为这个故事和中国人一点关系都没有,当然现在证明我当初想错了。那首主题曲,每个出租车、每个酒吧、每个餐厅都会播放,直到现在有时候还会放。

我和罗飞也差不多是那个时候认识的,当时我们俩开始写文章做一些记者方面的工作,已经开始对电影感兴趣。2000年左右,我们俩都开始做电影记者,他在上海,我在北京。《泰坦尼克号》一直是一个电影界的标杆,之后不管什么电影出来了我们都会拿来和《泰坦尼克号》的票房比较。

罗飞:那时候我们不太明白为什么中国人那么喜欢这部电影,后来我才发现全世界对泰坦尼克都感兴趣,通过泰坦尼克可以去讨论一些社会问题,比如经济方面的问题,种族问题,什么叫英雄,什么叫男人……Jack和Rose是虚构的角色,但是现实中也真有一对夫妻不愿意分开死在了一起。我想上世纪90年代,这种浪漫的情怀很适合当时的中国年轻人,他们在爱情面前也会面临很多父母的、社会的、传统的压力,但是他们很多人已经有自己的思想,要选择自己喜欢的人,相信爱情。所以,《泰坦尼克号》表达了那个时候的一些大家都在考虑的事情和价值观。

现在也很有意思,我们拍《六人》的时候完全没有考虑过会挖掘出关于种族主义和偏见的故事,但我们做了,而现在这成为一个全世界开始关注的问题,我觉得挺有意思的。

Q:怎么说服卡梅隆来当监制的?

A:施万克:我是在2011年认识卡梅隆的,当时他的一个公司成立中国分公司,要安排一个新闻发布会,我帮他安排一下国际媒体。这次我们拍摄《六人》最后两年左右我们才去找他。《泰坦尼克号》中卡梅隆拍了一个被删掉的镜头,是一个中国人抓住一块木板漂在海上,最后获救,这是真事儿。我们觉得如果他拍了这个镜头,那他肯定知道这个故事,所以我们想了解他什么时候知道的,他的研究有多深,有没有什么发现。于是我和罗飞分别开始联系卡梅隆,2019 年7 月,我们已经开始做后期了,我们必须采访到他,要么就放弃,因为没时间了。我们给他发了一封邮件说,知道你很忙,在拍《阿凡达》,我们可以任何时间,到地球上任何地方去见你,只需要占用你15 分钟。第二天他回了邮件说,我听说过你们的项目,也愿意支持你们,能不能来新西兰?于是我从北京飞过去,罗飞从上海飞过去,在新西兰见到了卡梅隆15 分钟。他对我们非常热情,非常友好,道歉了两三次,说真的想留在这儿跟我们聊,但在拍电影实在走不开。要知道他当时同时在拍《阿凡达》的三部片子,其他所有项目都拒绝了。

罗飞:卡梅隆对我们这个故事非常感兴趣,他帮我们搞定了版权的问题,在他的帮助下,FOX 免费让我们使用了《泰坦尼克号》中的镜头。要知道这种电影的版权费很贵,一秒钟就几万美元,而我们的成本很低。他也帮我们和其中一些演员联系,搞定了一些演员的版权。最后我们需要使用Jack 和Rose 那段镜头,我给Leo 和Kate 同时发了邮件,第二天他们也都同意了。Leo 说,没问题支持你,你们这个项目很好。Kate 比较有趣,她这样回复道:我基本上同意了,但是我想問一下,Leo 已经同意了吗?我说是的,她说好的。

回到卡梅隆,他真的很有经验,还有人问我,卡梅隆是那么大咖的导演,他会不会有一些想法,比如让你怎么弄或者不让你怎么弄?但这是我的电影,不是他的电影,他给了我们很多很好的建议和想法。

后来:六名中国幸存者的人生轨迹

从泰坦尼克号上生还,绝不是他们人生中经历的最大磨难,人类史上最著名的船难,也只是他们旅途中的小坎坷而已。