冀家垴风井车场巷道变形破坏分析及支护对策

2021-05-10杨勇

杨 勇

(华阳新材料科技集团有限公司,山西 阳泉046000)

近年来,随着采深的逐渐增加,软岩巷道难支护的问题严重影响了矿井的正常生产[1-3]。基于此,广大学者提出了大量的软岩巷道支护理论[4-8],并分析了巷道大变形的破坏特征及原因[9-11]。为解决现场的支护难题,钢管混凝土支架被引入到煤矿巷道的支护中,在钢管混凝土支架方面学者们进行了大量研究[12-20]。虽然学者们针对巷道的大变形问题作了大量研究,但是由于矿井的地质条件差异性较大,故使用工程类比法的支护方案不能够控制巷道围岩的大变形。基于此,以新元矿冀家垴风井车场巷道为背景,研究分析了风井车场巷道的围岩条件,并分析了其破坏原因。结合现场实测的结果,提出了以钢管混凝土支架为核心的优化支护方案,并通过数值模拟和现场工业试验证明了该支护方案的合理性。

1 工程概况

冀家垴进风立井埋深528.9 m,井筒以北是东西采区的集中大巷,以西是南区集中大巷,以东是3101 工作面,已回采完毕多年,风井车场巷道附近无明显地质构造。

1.1 围岩概况

风井车场巷道位于3#煤层中,埋深506 m,顶底板为黑色泥岩,具体各岩层地质情况如图1。

图1 冀家垴风井车场巷道地质柱状图Fig.1 Geological histogram of Jijianao ventilation shaft roadway

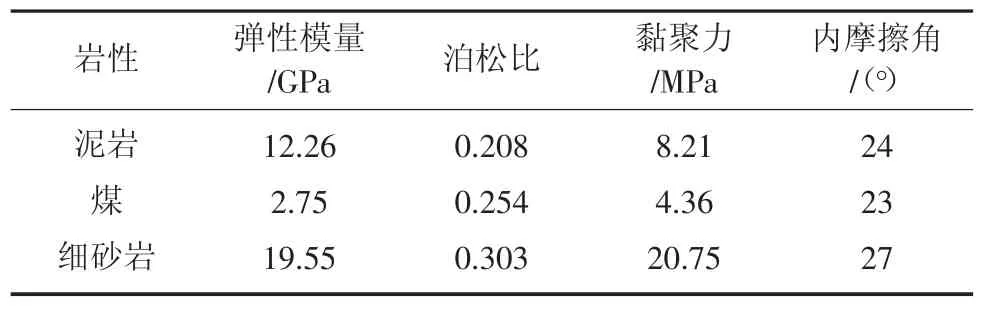

为更好地了解巷道围岩性质,对其作了单三轴力学测试,以及矿物成分分析和耐崩解试验,风井车场巷道围岩力学参数见表1,风井车场巷道矿物成分分析见表2,风井车场巷道围岩耐崩解率试验结果见表3。由表2 可知,黏土矿物在煤、泥岩、细砂岩中的含量分别为43%、52%、19%,如此可观的黏土含量在一定程度上加剧了围岩的遇水膨胀和变形失稳。由表3 可知,泥岩的耐崩解性极差,煤的耐崩解性其次,细砂岩的耐崩解性最好。当巷道顶板或底板以泥岩为主时,水力作用使泥岩崩解、碎胀、开裂,强度降低,造成严重的顶板开裂下沉和严重底鼓。

1.2 支护概况

冀家垴风井车场巷道原始断面为直墙半圆拱形,巷道掘进宽度5 500 mm × 4 250 mm。原有支护形式采用29U 型棚,棚距500 mm。沿着巷道环向用优质木料进行支撑,规格为80 mm×80 mm× 500 mm。锚索规格为φ17.8 mm× L6 300 mm,排距为800 mm。风井车场巷道原始支护概况如图2。

表1 风井车场巷道围岩力学参数Table 1 Mechanical parameters of the ventilation shaftroadway surrounding rock

表2 风井车场巷道矿物成分分析Table 2 Analysis of the mineral composition of the ventilation shaft roadway

表3 风井车场巷道围岩耐崩解率试验结果Table 3 Test results of disintegration resistance

图2 风井车场巷道原支护方式概况图Fig.2 An overview of the original support methods of the ventilation shaft roadway

2 风井车场巷道变形破坏分析

经过多次现场调研发现,原29U 型棚棚腿、棚梁严重扭曲变形,顶帮下沉压住各种管路,巷道变形严重。顶板最大变形量达到1 100 mm,两帮最大收敛量达到700 mm,原支护方式变形示意图如图3。经实测,断面收缩率为25%~29%。巷道顶板和侧帮凸凹不平,围岩破坏,导致整个支护体系失效。

图3 原支护方式变形示意图Fig.3 Deformation diagram of the original support scheme

结合对巷道围岩强度成分分析及现场情况,分析得到风井车场巷道变形原因有以下几点。

1)巷道围岩岩性较差。风井车场巷道位于3#煤层中,两帮为煤,顶底板为黑色泥岩。而经过对围岩进行分析后可知,煤和泥岩的强度较低,且黏土矿物含量高,耐崩解性差,这就使得巷道围岩吸水后极易膨胀软化,导致大变形。

2)频繁的动力扰动。风井车场巷道周围井筒以北是东西采区的集中大巷,以西是南区集中大巷,以东是3101 工作面。这就使得风井车场巷道经历了多次动力扰动,造成岩体极为破碎,最终导致了风井车场巷道岩体强度的再次降低,增加了支护难度。

3)支护强度不足。风井车场巷道埋深506 m,故垂直应力约为12.56 MPa。结合巷道所受的频繁动力扰动,使得巷道长期处于高应力状态。而U29 型钢的支护阻力有限,这就导致了U 型钢支架顶部弯折,侧帮截断。

3 支护方案优化

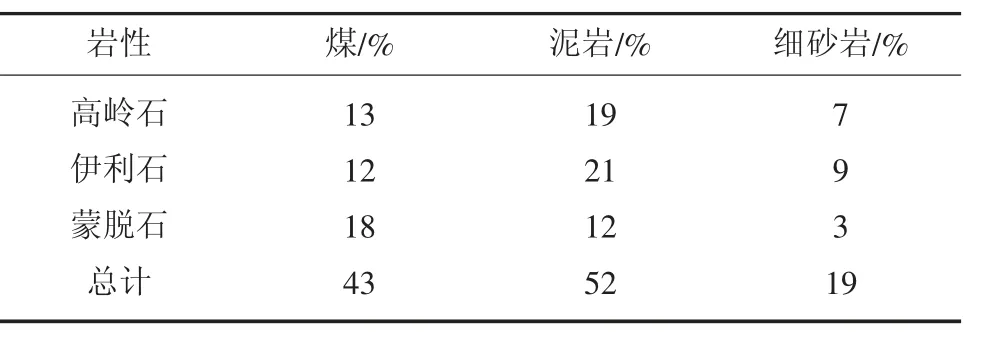

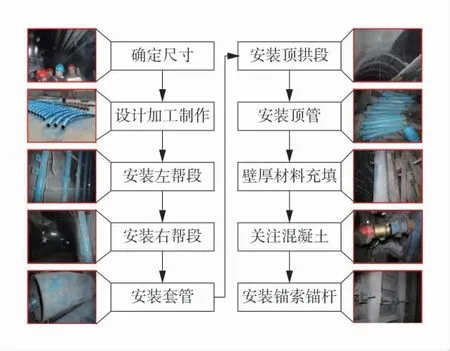

经过前述分析可知,风井车场巷道急需1 种高强度的支护方案。两帮及顶板变形严重,再结合现场地形,将原直墙半圆拱断面(5 600 mm×4 200 mm)优化为斜墙半圆拱(6 200 mm × 5 800 mm),优化后的支护方案示意图如图4。为解决空顶问题,巷道顶板使用填充体进行填充。巷道断面喷射混凝土(厚100 mm,C20)后,进行锚杆(φ20 mm×2 000 mm)打设。最后安装钢管混凝土支架(φ194 × 10 mm),其由顶弧段、左帮段和右帮段组成,安装完成后向其内部注入混凝土(C40)。

图4 优化支护方案示意图Fig.4 Schematic diagram of optimized support scheme

4 数值对比分析

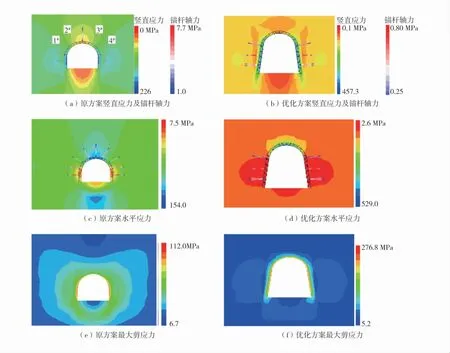

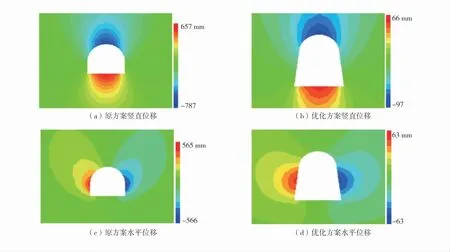

为验证优化支护方案的合理性,运用FLAC3D对比分析了原支护方案和优化支护方案下的巷道变形、应力、塑性区发展规律。模型大小为长×宽×高=50 m×40 m×30.5 m,由83 680 个单元组成。模型前后左右均采用法向位移约束,底部为固定边界,顶部施加12.56 MPa(埋深506 m)的竖直应力。所有岩层均采用Mohr-Coulomb 模型。原支护方案与优化支护方案数值模拟结果如图5~图7。

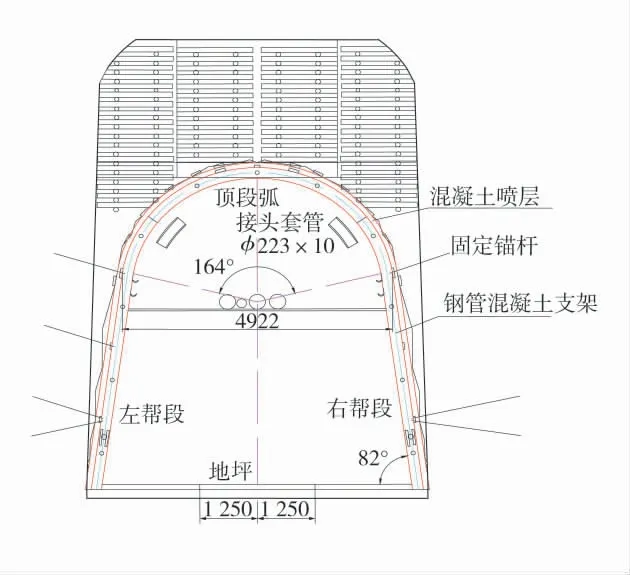

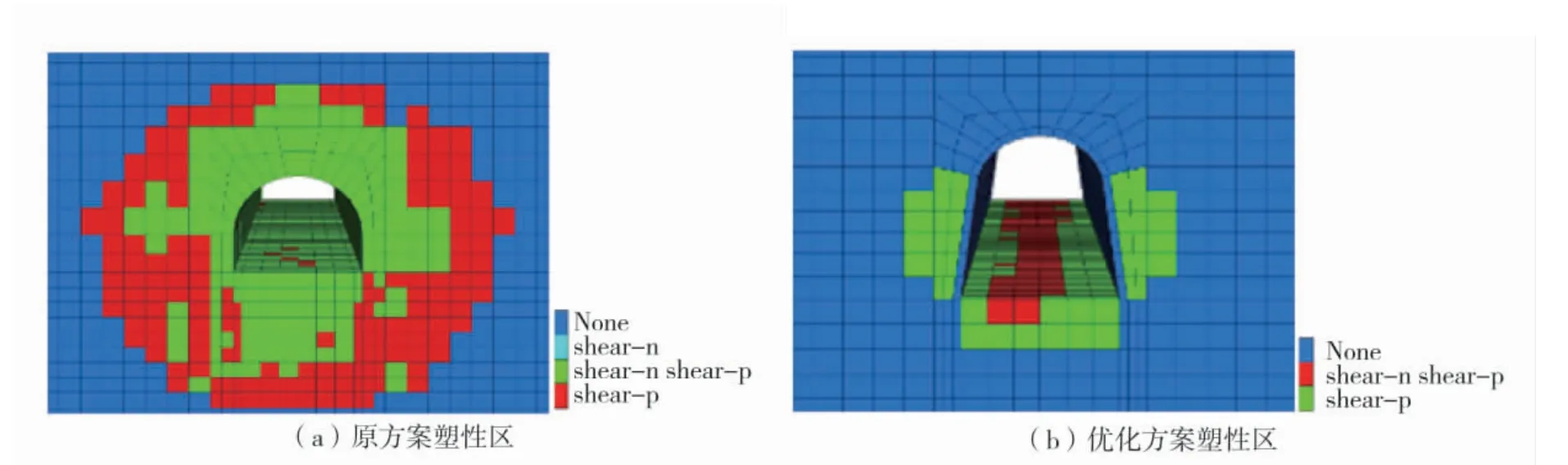

由图5 中的塑性区分布图可知,在原支护方案下巷道围岩破坏范围较大,且基本都处于剪切破坏状态;优化支护方案则使得巷道围岩的破坏范围急剧缩小,更好地保护了巷道。由图6 可知,支护结构拱顶应力水平在20~40 MPa,底板应力水平较低,U型钢支护结构承担较大侧向应力,底部四排锚杆拉力较大,顶部锚杆拉力值最大,拱肩4 组锚杆(图中编号1#~4#)拉力相对较低。4 组锚杆分担顶部荷载、但锚固效果不明显;在钢管混凝土支架支护下,拱顶荷载通过优化的结构布置迅速传递至侧墙,排架承受侧向应力大,钢管混凝土排架与侧向六组锚杆联合受力,有效缓解了顶部荷载过大的问题。图6(e)和图6(f)表明,原支护方案下巷道围岩内部的剪应力分布范围较大,而优化支护方案很好地解决了这一问题,剪应力分布范围明显减小。由图7 可知,在原支护方案下,巷道顶板下沉量为780~787 mm,两帮收敛量为1 000~1 120 mm,底鼓量较大;优化支护方案则控制巷道围岩较好,顶板、两帮及底板变形量均不足100 mm。

图5 原支护方案与优化支护方案塑性区对比Fig.5 Plastic zone comparison of the original support scheme and the optimized support scheme

图6 原支护方案与优化支护方案应力对比Fig.6 Stress comparison of the original support scheme and the optimized support scheme

5 现场应用

为进一步验证优化支护方案,进行了现场工业试验。锚杆打设完成后安装钢管混凝土支架,首先分别安装钢管混凝土支架的左帮段和右帮段,然后安装2 个套管,最后安装顶弧段,钢管混凝土支架安装图如图8。

图7 原支护方案与优化支护方案位移对比Fig.7 Displacement comparison of the original support scheme and the optimized support scheme

图8 钢管混凝土支架安装图Fig.8 Installation of concrete-filled steel tube support

整个钢管混凝土支架安装完毕后,从注浆口注入C40 混凝土。整个支护完成后,设置2 个测站(1#测站和2#测站)监测巷道变形。巷道变形在支护2个月后处于稳定,顶板变形量稳定在45~55 mm,两帮变形稳定在25~35 mm,这表明优化支护方案控制巷道围岩较好,保证了巷道的正常使用。

6 结 语

1)冀家垴风井车场巷道围岩力学性质差、黏土矿物含量高、耐崩解性差,极容易吸水膨胀,从而诱发了风井车场巷道的大变形。

2)现场实测表明,在原U29 型钢支护下,风井车场巷道顶板最大下沉量达1 100 mm,两帮收敛量达700 mm,且底鼓严重,断面收缩率为25%~29%。

3)经过数值对比分析可知,在钢管混凝土支架进行支护后,巷道围岩应力集中程度有所降低,且破坏范围大大减小。

4)现场工业性试验表明,以钢管混凝土支架为核心的优化支护方案能够控制巷道围岩较好,巷道变形在支护2 个月后处于稳定阶段,且顶板下沉量为45~55 mm,两帮变形量为25~35 mm。