面向服务型制造的区域物流体系运行均衡效应分析与发展对策

2021-05-07殷艳娜温韾

殷艳娜 温韾

摘 要:区域物流产业体系化发展能够为服务型制造提供更为有效的服务支撑。而在服务型制造下,探索区域物流体系均衡机理与效应,有助于保障服务型制造与区域物流体系的协同发展。基于此,文章应用协同学理论,从信息交互、物流网络联结、管控协作方面深入探求服务型制造与区域物流体系协同发展关系,提出了服务型制造下区域物流体系均衡的机理,进而提出区域物流体系均衡的弹性增强、效率提升、风险分担、生态互动、网络互联等多个有利于制造业及区域经济发展的效应,同时提出基于均衡视角的服务型制造下区域物流体系建设与发展策略,为相关管理部门及企业提供决策依据。

关键词:服务型制造;区域物流体系均衡;效应分析;发展对策

中图分类号:F250 文献标识码:A

Abstract: The systematic development of regional logistics industry can provide more effective service support for service-oriented manufacturing. Under the service-oriented manufacturing, exploring the mechanism and effect of regional logistics system equilibrium is helpful to guarantee the coordinated development of service-oriented manufacturing and regional logistics system. Based on this, this paper applies the synergetic theory to analyze the synergetic relationship between service-oriented manufacturing and regional logistics system, puts forward the mechanism of regional logistics system equilibrium under service-oriented manufacturing, and then puts forward several effects that are conducive to the development of manufacturing industry and regional economy, such as elastic enhancement, efficiency improvement, risk sharing, ecological interaction, network interconnection, etc. of regional logistics system equilibrium this paper puts forward the construction and development strategy of regional logistics system under service-oriented manufacturing from the perspective of equilibrium, which provides decision-making basis for relevant management departments and enterprises.

Key words: service manufacturing; regional logistics system equilibrium; effect analysis; development strategy

0 引 言

随着“工业4.0”、《中国制造2025》以及“互联网+”等战略规划实施的日益深化,全球化制造的产业服务型网络体系逐渐形成,也要求制造业服务化转型升级进程加快[1]。其中产业服务型网络则贯穿智能生产全过程,与传统服务组合不同,其主要利用大数据、云计算技术等对服务需求进行分析,针对具有相似特征的需求,通过全程价值链提供“点对点”到位服务[2]。与此同时,与制造业联动的物流产业,呈现出集聚化、体系化、网络化等新的特征,形成了共同配送、设施共享、信息交互等协同化的区域物流体系。而在具体实践中,以信息技术为核心的技术融合逐渐弱化了制造业与生产性服务业之间的界限,特别是作为生产服务业关键主体的物流业,其在产业链上与制造业相互支持互补的关系,使物流业与制造业的深层次联动成为必然的发展趋势[3]。更重要的是,制造业与互联网融合进程逐渐加快,呈现出从局部扩散向全面渗透、从生产变革到模式创新、从产业链整合到构建新型制造体系的阶段[4-5]。这标志着服务型制造与区域物流体系协同发展成为制造业与物流业关系的新型模式。

而作为制造业与物流业的全新模式,服务型制造与区域物流体系协同运作的机理、效应及发展策略,成为当前理论与实践共同关注的核心课题。基于此,国内外相关研究成果关注的领域有所不同,国外学者大多从制造业供应链整合、制造物流跨部门整合等视角研究物流供應链协同的影响因素、绩效评价、效应规律及控制策略手段等[6-7];如协作的核心要素包括共同的目标、信息的共享性、利益分配的合理性和风险承受性等[8-9];再如提出物流的整合有赖于物流环节的协同和跨部门的协同与合作,提出基于物流运营商、物流服务中间商和物流服务提供商的物流协同管理模型[10-13]。而国内学者主要集中在区域物流体系中多主体协同运作、区域物流运行控制等方面,主要代表性成果包括:一是从理论上建立了区域协同物流体系,把协同理念融入到区域物流系统的各个环节中,提出以供应链上核心企业为协同单位,通过内部协同、外部合作以及兼并重组等方式充分发挥系统的整体功能[14];二是构建了区域物流系统协同的三维结构模型,即由供应链、产业和空间三个维度构成。在此基础上,研究了各个维度内部和维度之间的协同内容和模式[15]。三是研究区域物流系统协同演化与创新的机理,提出了协同实现路径和融合机制,分析了协同创新的三种动力机制[16];四是借鉴组织生态系统思想,提出区域物流多主体系统的概念、构成要素及组织结构,用适应性Agent对系统进行建模,分析了区域物流多主体系统的运作机理[17]。然而,从产业宏观层面上看,区域物流体系均衡是其与服务型制造协同发展的固有属性特征[18]。很少有研究从均衡视角关注服务型制造与区域物流体系协作过程的内在机理、经济学效应及发展对策。而把握服务型制造与区域物流体系协同运作的状态及机理,有助于抓住服务型制造运作过程的核心环节,为调节与控制两者协作状态,实现更好地满足用户的个性化需求。针对此,本文基于均衡属性视角,研究与探索服务型制造下区域物流体系均衡的机理、经济学效应与发展对策,为区域物流管理有关部门提供决策依据。

1 服务型制造下区域物流体系均衡的机理分析

从双方相互协作视角来看,服务型制造运行的目标及物流服务需求,是区域物流体系运行均衡属性产生的背景,而区域物流体系为服务型制造提供的支撑与保障是均衡属性产生的基础。

1.1 服务型制造下区域物流体系均衡形成的动因

1.1.1 服务型制造对物流服务的新要求

物流服务贯穿于服务型制造网络中的各个环节,它是由不同的物流活动相互配合,形成一个有机整体,协同完成物流服务任务。基于服务型制造模式的特征,为了更好地服务于各类企业和顾客,对物流服务能力就会有较高的需求,主要有以下几方面:(1)动态性。在服务型制造网络中,各节点企业因战略联盟而连接在一起,但是随着市场环境的变化,企业所处的竞争环境也在瞬息万变,这就要求各节点企业也要不断调整自己,进而要求服务型制造网络上的物流服务也要与时俱进,时刻提高物流服务的水平。(2)个性化服务。在服务型制造模式下,由于顾客对产品及服务的需求是复杂、个性、多样的,使得企业需要根据顾客的需求进行采购、生产、销售和运输等活动,所以需要为顾客提供个性化的物流服务,以便更好地满足顾客的个性化需求。(3)增值性。服务型制造之所以不同于传统的制造业,其根本是可以实现价值链增值,所有的物料经过运输、储存、加工、包装以及个性化定制等过程,达到了它们在时间及空间上的价值增值,所以物流服务增值能力与产品和服务的价值增值能力密不可分。(4)契约性。在服务型制造模式下,物流企业提供什么样的服务、物流费用、交货期等问题都需要在提供物流服务前约定好,这就需要以契约或合同的形式,将相关的要求和内容进行说明,以保障整个生产过程的顺利有效的进行。(5)联动性。在服务型制造运行过程中,服务型制造主体的决策、计划及现场控制会根据外部环境的变化而变化,这就要求区域物流体系要匹配服务型制造需求的更新与变化。

综上所述,按照服务型制造运行目标属性及对物流服务型的新需求,物流业主体要集聚化、体系化、协同化发展,才能有效支撑服务型制造运行,保障服务型制造目标的实现。

1.1.2 区域物流体系提供的支撑功能分析

根据上述区域物流体系的特征与功能分析,本文认为区域物流体系能够为服务制造有效运行提供强大的支撑,包括基础设施支持、信息支撑、业务支撑、管控支撑及金融支撑等,如图1所示。

在图1中,区域物流体系对服务型制造有效运行的各项支撑内容具体解释如下:(1)服务支撑,是指面向服务型制造运行的需求,提供除物流活动以外的相关服务,还可包括租赁、金融、投资等相关服务项目。(2)业务支撑,是指为服务型制造有效运行提供物流活动相关的业务活动,如运输、包装、流通加工、搬运、配送和仓储等。(3)设施支撑,是指为服务型制造运行提供包括物流活动在内的基础设施,如运输车辆、搬运设施等。(4)信息支撑,是指为服务型制造运行提供信息交互相关支撑性活动,如订单信息、顾客反馈信息等。(5)调配支撑,是指为服务型制造运行提供相关的组织管理与调配,如物流主体选择与匹配、路线规划等。

综上所述,区域物流体系运行能够为服务型制造有效运行提供支撑,其运行的均衡状态与水平是衡量支撑能力的关键影响因素。

1.2 服务型制造下区域物流体系均衡形成的过程

1.2.1 区域物流体系均衡形成的基础

作为一种全新的制造模式,服务型制造对区域物流体系有新的要求,同时其有与区域物流体系协同交互的要素,具体地,服務型制造与区域物流体系协同发展的要素已经通过扎根理论分析得出①,如表1所示。

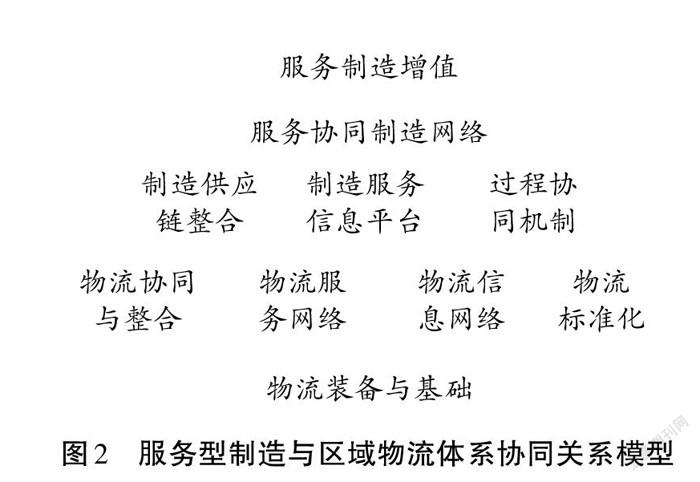

基于上述分析,本文构建了服务型制造与区域物流体系协同关系模型,如图2所示。在图2中所要表达的是,区域物流体系各要素协同匹配的目标是为了支持服务型制造的有效运行,能够形成服务协同制造网络,实现服务制造增值的同时,最大限度满足用户的需求。

具体地,由图2可知,服务型制造主体与区域物流的协同界面主要因素是物流、信息流和协作链。物流是为支撑产品制造和服务提供的;信息流是为支撑制造主体与物流服务主体间的沟通;协作链是为保障制造主体与物流服务主体有效联结,对制造主体和物流服务主体发出的协作指令和反馈,目的是为保障物流服务与制造进程相匹配,进而保障服务型制造的有效运行。

1.2.2 服务型制造与区域物流体系协同过程

由图2可知,面向服务型制造的区域物流体系均衡度条件要素主要包括:区域物流装备与基础、物流服务网络体系、物流协同与整合和物流信息平台。而与此对应的服务型制造主体方面的要素为:制造供应链整合、制造服务信息平台和过程管控机制。基于此,本文认为这两组条件要素间的协同支持,既是服务型制造与区域物流体系协同发展的核心所在,也是形成物流体系均衡的关键所在。而在具体协同过程中,区域物流体系的条件要素与服务型制造主体要素的主要协作关系有三个,也构成了均衡度形成的条件,具体分析如下:

(1)区域物流信息平台与制造服务信息平台的均衡协同分析。区域物流信息平台主要包括信息共享平台、信息智能分析技术、数据交换中心和智能调度平台等范畴,制造服务信息平台主要包括网络化制造技术、信息辅助制造技术、服务信息共享平台和制造服务信息交互等范畴。从所包括的范畴上可知,二者的协作主要是信息平台对接、数据分享与交换、数据智能分析及智能调配,实现信息的分享与交互,为服务型制造主体和区域物流体系运行提供运作与决策支持。按照信息学理论,信息分享、交互、分析与反馈构成协作过程的关键环节,其产生的结果是制造方的信息和物流方的信息,如图3所示。在这个信息协作过程中,信息传递是并行且是双向的,这就要求信息协作及产生结果是动态均衡的,原因在于:一是信息平台的电子资源分配负责的均衡属性[19];二是区域物流信息化目的就是使得区域内不同物流主体间能够协同,即区域物流整体协调发展[20]。因此,二者协作过程是动态均衡过程,其协作的产出结果也是动态均衡的。

(2)物流服务网络与制造供应链整合的均衡协同分析。物流服务网络要素主要包括物流网络覆盖层面、物流功能中心、物流交通运输线路和物流服务联结等范畴;制造供应链整合主要包括制造服务体系构建、库存管理、配送中心、物流服务和供应链融合等范畴[21-23]。从所包含的主要范畴可知,二者的协作主要是物流功能中心设置、物流服务联结和供应链融合等,协作的目的是为形成支撑服务型制造主体高效运行的物流服务网络,如图4所示。

在图4中,二者协作所形成的物流服务网络是经过区域物流体系与制造主体供应链整合后形成的,与服务型制造主体有更好的匹配性,对其支撑性好。从结构上看,二者协作形成的区域物流服务网络呈现出多层结构特征的超网络体系,其中物流需求及各层次物流服务主体间存在业务分配均衡,进而实现整个物流服务网络的均衡,最终实现区域物流体系与服务型制造的经济与环境效益的最大化。

(3)物流协同与整合和过程管控机制的均衡协同分析。物流协同与整合主要包括多主体协同与关联、物流业发展目标、政策支撑体系和物流集聚与整合等范畴;过程管控机制包括风险防范与控制、过程与绩效管理、资本运作与战略规划和制度与文化建设等范畴。从二者包含的范畴可知,二者的协作是相互支持,过程管控机制是从顶层设计视角出发,总体设计相关管理机制,物流协同与整合是从中观和微观上对物流服务主体间、物流服务主体与制造主体间设计管理机制,二者协同支持的目的是保障服务型制造与区域物流体系能够有效匹配,如图5所示。

综上所述,服务型制造与区域物流体系的条件要素协作与支持,在信息交互、物流网络和协同与整合等方面都呈现出动态均衡特征。而按照物流学理论思想,上述三个方面协作关系,恰好分别是区域物流活动中的信息流、物流、资金流和商流的具体表现。

1.3 区域物流体系均衡的具体表现

与服务型制造目标要求相呼应,区域物流体系均衡度主要表现在:供需均衡、超网络均衡、设施共享、协同联动、服务均衡等方面。如图6所示。

由图6可知,各方面表现的具体内容是不同的,具体阐述如下:(1)供需均衡是指面向服务型制造的需求,区域物流体系内承担不同功能任务主体间的物流供给和物流需求总体上呈现出均衡状态,目标是为保障区域内服务型制造的稳健运行;(2)超网络均衡是指在服务型制造需求下,区域物流体系结构呈现出超网络结构,且在运行中也呈现出均衡状态;(3)设施共享是指区域内物流主体在完成物流运输任务时,需要采取共同配送与多式联运的方式,这其中要求各主体间要主动分享物流设施;(4)协同联动有两层涵义:一是指服务型制造与区域物流体系的协同联动,二是指区域物流体系内各主体间的相互协作,这两层的协同联动主要目标都是为了更好为用户提供服务,最终实现共赢;(5)服务均衡是指在响应服务型制造的需求时,物流体系提供的相关服务及利益在区域物流体系内部服务主体间的分布呈现均衡状态,这样有利于区域物流体系的建设与发展,同时也能保障所提供物流服务的稳健性。

2 服务型制造下区域物流体系的均衡效应分析

作为经济发展的“加速器”,经过30多年的发展,中国区域物流业从沿海向内陆逐步扩散和发展的时空态势,各区域及城市间的物流体系正逐渐完善,交通运输物流体系相互衔接联通,正逐步形成均衡的空间结构[24]。在区域具体实践中,面向服务型制造的需求,物流业体系化的建设与发展也要遵循均衡规律。而由上述区域物流体系均衡的具体表现可知,服务型制造下区域物流体系均衡具有弹性增强、效率提升、风险分担、生态互动、网络互联等多个有利于制造業及区域经济发展的效应。

2.1 区域物流体系均衡的弹性增强效应

弹性是来源于物流学的词语,后来被广泛应用于生态学、经济学和社会学研究中,进而演化而出经济弹性和社会弹性等专有词语,用以描述社会系统受到外部影响的特性[25-27]。而区域物流体系均衡的弹性是与区域物流体系内部复杂系统状态相关,与外界因素无关的一种综合反映,描述的是区域物流体系在服务型制造下的一系列内部运作过程。需要说明的是,弹性对于区域物流体系的影响及作用是循序渐进的,是在与服务型制造协同运作过程中,必然要经历一系列阶段历程,始终保持区域物流体系均衡的状态,如图7所示。

2.2 区域物流体系均衡的效率提升效应

区域物流体系均衡的效率提升效应,主要表现在以下三个方面:

第一,区域物流体系均衡是产业链升级的必要条件。产业链是依托以供需关系连接起来的物流网络而存在的。产业链升级的目的就是构筑满足实际消费需求的、快速通畅的产品生产制造的产业链条,从而提高区域经济的竞争力。因此,产业链升级应追求各环节的物流合理有效的衔接与畅通,而不应片面追求产业能力的均衡。

第二,区域物流体系均衡具有动态属性,原因在于:作为一种全新的制造模式,服务型制造就意味着产业能力的提高,这就要求与之协同各要素的能力及水平也要提高,而其中形成的均衡度也随之调整到新的水平。

第三,区域物流体系均衡度是判断产业间数量比例关系是否合理的重要依据。物流体系均衡度是指产业链(或供应链)上下游的各个产业环节上供给和需求在数量和结构上均达到平衡(大体相等)的程度与水平。只有追求产业间高水平均衡度,才会发现产业链上的瓶颈环节,从而消除瓶颈,实现产业链的合理化。只有实现产业间高水平均衡度,才能最终达到产业链升级的目的。

2.3 区域物流体系均衡的风险共担效应

实践中,可认为区域物流体系是聚集特定区域内众多物流活动的综合体系。区域物流体系能否达到均衡状态,决定着物流体系内部及服务型制造协同状态是否达优,进而决定这能够有效解决区域物流的各种主要问题,调节区域产业空间结构,以实现区域物流最佳化。一般地,面对区域经济发展,特别是服务型制造业的需求,区域物流体系发挥着多方面的功能,具体如表2所示。

由表2可知,共担风险是区域物流体系运行中的重要功能之一,也是物流服务主体形成体系发展的重要原因。而区域物流体系均衡,既能保持与服务型制造主体保持稳定持久的合作关系,又能够保证区域物流产业在资源调配、主体协作、物流服务效率、效益等方面保持稳健运行的状态。这就回避、转移或分担了物流服务主体独立运作中的风险,大大降低风险发生的概率,以及风险带来的收益降低或损失。

2.4 区域物流体系均衡的生态互动效应

我国正处于经济转型发展阶段,其中环境友好型是关键目标,降低环境污染、提高环境规制强度成为区域物流体系运行的新约束。这使得区域物流体系的构建与运行必须兼顾生态环境,形成与生态互动的关系。而这种生态互动关系,就是要求区域物流体系不断革新技术、创新与优化运作流程、探索新的管理举措,形成内外均衡的物流生态系统。

基于前文分析可知,面向服务型制造的需求,物流服务主体相互协作,各自发挥优势,相互联结形成产业体系,在物流、资金流、信息流和商流等方面精细分工与协作,达到了一定程度的生态均衡[28]。同时区域物流体系协作及效率与生态经济存在相互影响的作用关系,在区域物流体系运行与生态经济间存在某种程度的均衡[29]。综合来看,区域物流体系内部与外部都表征出生态均衡特征,而正是其均衡,实现了区域物流资源的整合、集聚、协同和共生,最终与服务型制造偶合成共生体。

2.5 区域物流体系均衡的网络互联效应

由服务型制造与区域物流体系的关系可知,服务型制造下区域物流体系具备超网络结构特征,如表3所示。

从我国区域经济及产业发展实践上看,“不均衡不充分”是当前乃至未来一段时间内产业发展的主要特征,特别是在物流产业发展中体现最为明显[30]。而结合理论观点,完整、均衡的物流网络运作体系能够高效地与服务型制造运作实现良性互动,进而对经济持续繁荣发展提供有效动力基础。相反,作为联结多产业的桥梁与纽带,非均衡的区域物流网络体系会对极大限制社会供应网络的延伸与融合,造成资源配置效率低下,削弱各产业间的联系,甚至是区域间的相互联系。因此,区域物流体系均衡,会增强产业间、区域间的相互联通,形成互联互通的网络体系,进而降低成本、增加收益,产生网络互联的正向效应。

3 基于均衡属性的服务型制造下区域物流体系发展对策

针对服务型制造下区域物流体系均衡运行过程,本文采用经典控制理论中的三阶段控制理念,对服务型制造下区域物流体系均衡运行控制采用“前期控制、同期控制、反馈控制”三种策略,可构建面向服务型制造的区域物流体系均衡运行的控制总体架构,如图8所示。

由图8可知,区域物流体系均衡运行首要是满足服务型制造的物流服务需求,在响应需求时,需要构建对应需求的区域物流体系,这其中关键环节是区域物流服务主体的甄选、服务主体间的相互联结、体系运行状态的监测等,相应的控制机制与策略也应该针对这三个环节。本文应用系统控制理论有针对性的提出以下四个维度的控制策略内容:

(1)服务主体甄选控制策略。所谓区域物流体系的服务主体甄选,是指面向服务型制造的具体要求,选择适宜的服务主体联合提供物流相关服务。主体甄选在区域物流体系构建与运行中属于首要步骤,因而可将其归类为前期控制,这对于后续的区域物流体系的均衡运行有着重要的意义。另外,由于服务型制造的物流服务需求并不是一次性的,而是多阶段循环往复的,因此需要构建一个稳定的长期有效的控制机制及对应的管理策略。

(2)体系协同控制策略。所谓区域物流体系的协同控制,是指在确定提供物流服务的多个主体后,为保障物流服务的准时、准确与高质量,使得各服务主体能够均衡协作、无缝联结,共同追求高效物流服务的管控方法策略。这项工作处于区域物流体系均衡运行的中前阶段,按照控制论,将其归为同期控制或现场控制。

(3)体系均衡运行监测策略。所谓区域物流体系运行的监测策略,是指为服务型制造主体提供物流服务过程中,对区域物流体系均衡运行的状态和效果进行实时监测与评估的手段与方式,包括实时监测与状态预警两个环节,实时监测是对体系运行状态数据获取、均衡状态标准设置、评估与分析等一系列工作;状态预警是根据实时监测结果和状态标准,判别区域物流体系状态是否偏离均衡状态的评估,并对其做出警报级别的判断。

(4)体系均衡运行反馈策略。所谓区域物流体系均衡运行的反馈机制,是指在服务主体协同和体系运行两个环节中采取控制策略的同时,后续环节为前期环节提供反馈信息,以有助于实现区域物流体系均衡运行的动态稳定性。换句话说,就是通过后续两个环节的控制,能够得知所甄选的服务主体及其联结提供物流服务的状态与水平,进而按照总体目标进行相应的调整。同时,反馈机制也能促使区域物流体系均衡运行的控制,实现质量不断提升。

4 结 论

向服务型制造转型,意味着制造业与物流业在深层次上的协同运作。结合物流业集成化、体系化的发展趋势,研究探索服务型制造与区域物流体系协同运作成果机理,则成为对两者协同管理的理论前提。本文基于均衡视角,在分析服务型制造与区域物流体系总体协同关系基础上,深入探究两者协同参与关键要素关系,进而提出两者协同关系的管理理论结构与策略设计,提出了具有系统性的协同管理理论策略体系,为后续深入研究协同控制的具体管理策略指明了方向。

注:①关于服务型制造与區域物流体系协同发展的要素集合,本文作者已另撰文研究。

参考文献:

[1] 朱娅. 智能制造驱动传统产业转型升级逻辑理路与策略研究[J]. 河南社会科学,2019,27(12):61-66.

[2] 夏后学,谭清美,王斌. 装备制造业高端化的新型产业创新平台研究——智能生产与服务网络视角[J]. 科研管理,2017,38(12):1-10.

[3] 阿里研究院. 互联网+:从IT到DT[M]. 北京:机械工业出版社,2015.

[4] 李海舰,田跃新,李文杰. 互联网思维与传统企业再造[J]. 中国工业经济,2014(10):135-146.

[5] 韦映梅. 共享经济时代智慧物流产业发展研究[J]. 技术经济与管理研究,2020(2):108-112.

[6] Foster F, Sanjay S. Imperatives for successful collaboration[J]. Supply Chain Management Review, 2013,9(1):30-37.

[7] Akkermans H, Bogerd P Doremalen. Transparency and trust: a case study of computer-supported collaborative supply chain planning in high-tech electronics[J]. European Journal of Operational research, 2012(153):445-456.

[8] Bernhard J A, Marios C A. A model and a performance measurement system for collaborative supply chains[J]. Decision Support Systems, 2008(42):283-301.

[9] Panos Kouvelis, Meir J R. A mathematical programming model for global supply chain management: conceptual approach and managerial insights[C] // Supply Chain Management: Models, Applications, and Research Directions, Kluwer Academic Publishers, Printed in the Netherlands, 2013,62:245-277.

[10] Ana Mejias-Sacaluga, J Carlos Prado-Prado. Integrated logistics management in the grocery supply chain[J]. The International Journal of Logistics Management, 2002,13(2):67-78.

[11] Erik Sandberg. Logistics collaboration in supply chains: practice vs. theory[J]. International Journal of Logistics Management, 2007,18(2):274-293.

[12] Nadia Lehoux, Jean-Francois Audy. Issues and experiences in logistics collaboration[J]. IFIP Advances in Information and Communication Technology, 2009,30(7):69-76.

[13] Ha B C, Park Y K, Cho S. Suppliers' affective trust and trust in competency in buyers: Its effect on collaboration and logistics efficiency[J]. International Journal of Operations & Production Management, 2011,31(1):56-77.

[14] 徐青青,缪立新. 区域物流协同内涵及模式研究[J]. 科技进步与对策,2007(1):94-97.

[15] 杨晓艳,杨方方. 区域物流协同的三维结构模型研究[J]. 经济问题,2012(12):118-120.

[16] 谢泗薪,张文华. 区域物流协同创新与演化机制探微[J]. 价格月刊,2014(1):44-47.

[17] 周凌云,穆东. 区域物流系统的协同演化研究[J]. 北京交通大学学报(社会科学版),2009,8(2):35-39.

[18] 池仁勇,王楠. 我国不同区域间物流经济发展的不平衡演进及成因分析[J]. 统计与决策,2020(2):117-120.

[19] 王舒琪. 区域物流发展水平差异性驱动因素分析[J]. 商业经济研究,2020(8):132-135.

[20] 翟玲,沈思,程时星. 云计算平台下电子信息资源均衡分配优化仿真[J]. 计算机仿真,2019,36(7):397-440.

[21] 邢大宁. 双边市场视角下物流平台運营机制研究[D]. 北京:北京交通大学(博士学位论文),2019.

[22] 郑国华,秦海斌. 基于变分不等式的物流服务网络业务分配均衡问题研究[J]. 工业技术经济,2018,37(9):45-52.

[23] 徐士琴,刘国山,李春发,等. 基于变分不等式的生态工业链网络均衡问题研究[J]. 运筹与管理,2013,22(2):8-19.

[24] 普荣,白海霞. 中国物流业发展的时空格局演进:从梯度到均衡[J]. 改革与战略,2016,32(1):113-117.

[25] Holling C S. Resilience and Stability of Ecological Systems[J]. Ecology, Evolution, and Systematics, 1973,4(4):1-23.

[26] Kusumastuti R D Viverita, Husodo Z A, et al. Developing a resilience index towards natural disasters in Indonesia[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2014,10:327-340.

[27] Joerin J, Shaw R, Takeuchi Y, et al. Assessing community resilience to climate-related disasters in Chennai, India[J]. International Journal of Disaster Risk Reduction, 2012,1(1):44-54.

[28] 范钦满,周凌云,樊俊杰,等. 区域物流生态系统协同演化模型及稳定性分析[J]. 统计与决策,2019(9):47-51.

[29] 董会忠,姚孟超. 东部沿海经济带物流产业发展与生态经济互动效应研究[J]. 山东理工大学学报(社会科学版),2019,35(3):25-31.

[30] 吴万宗,刘玉博,徐琳. 产业结构变迁与收入不平等——来自中国的微观证据[J]. 管理世界,2018(2):22-33.

[31] Zhen L. An analytical study on service-oriented manufacturing strategies[J]. International Journal of Production Economics, 2012,139(1):220-228.

[32] 张轶伦,牛艺萌,叶天竺,等. 新信息技术下制造服务融合及产品服务系统研究综述[J]. 中国机械工程,2018,29(18):2164-2176.

收稿日期:2021-08-02

基金項目:国家自然科学基金青年基金项目“多序参量协同下战略变革过程有序性识别与调控策略研究”(71402104);辽宁省社会科学规划基金项目“智能化下辽宁装备制造业价值链攀升点识别及控制策略研究”(L19BJY037)

作者简介:殷艳娜(1980-),女,辽宁葫芦岛人,沈阳化工大学经济与管理学院,讲师,沈阳工业大学管理学院博士研究生,研究方向:物流管理与工程;温 馨(1980-),男,辽宁朝阳人,沈阳工业大学管理学院,副教授,博士,研究方向:物流系统与组织运作管理。