中国古代“天下主义”的千年传统:演进、内涵和特征

2021-04-29周桂银

摘 要

中国古代“天下主义”是一种儒家意识形态,长期规范和指导中国的治国方略,尤其是对外关系实践。作为一项观念意义上的思想指南,称为“天下观”,形成于春秋战国时期;作为一项政治制度及秩序想象,称为“天下秩序”,确立于两汉时期。从秦汉到明清,“天下主义”经历了一个长期的嬗变过程,发展为一项包含观念、原则和规范、结构和制度的思想体系。“天下主義”是基于中国或华夏中心的,在地理、政治和文化上表现为等级制的中心—边缘结构,坚持“内圣外王”和“华夷之辩”等基本原理,在制度上包含“德化”、礼制、“用夏变夷”、征伐、羁縻、朝贡等,在对外关系实践上又得到“守中治边”、盟会、互市、和亲、“严夷夏之防”等行为模式的补充。清末,作为中国古代国际秩序观的“天下主义”在西方强力冲击下走向破产,但从近代至今,它在精神上始终存在于中国人的思想与实践生活中。

关键词 古代中国 天下主义 大一统帝国 华夏之辩 对外关系制度

“天下主义”是中国古代儒家精英用来处理内政外交的政治纲领和意识形态。作为政治理论和思想立场,称为“天下观”;作为政治制度,称为“天下秩序”,当然,它只是一种想象的而非现实的政治制度。

葛兆光.对“天下”的想象——一个乌托邦想象背后的政治、思想与学术[J].思想(总第29期), 2015:156.一般认为,“天下观”形成于春秋战国时期,定型于西汉武帝年间,从此直到晚清,它始终是儒家的治国方略指南,长期主导中国内政外交实践。“天下秩序”以“家—国—天下”的等级制中心—边缘结构作为理想秩序,在根本上,这是汉代儒家的一种建构,是一种政治乌托邦构想。在长达两千多年的漫长历史时期里,“天下主义”不断演化为一个内容丰富的思想体系,包含指导原则、秩序构想、制度设计和实践规范。作为一种政治乌托邦,“天下主义”包含显著的对外关系维度,在很大程度上规范和指导了中国古代历代王朝及其统治精英的对外关系实践,并经由他们的对外关系行为模式而得到修订、充实和重塑。本文主要分析作为古代时期中国国际秩序观的“天下主义”,梳理其从先秦到晚清的演进过程,指出其在不同历史时期的内涵变化,分析其在地理、政治和文化上的观念和秩序呈现,指出作为政治乌托邦的“天下秩序”构想与古代中国对外关系实践之间的鸿沟。“天下主义”及其制度设计和实践规范,到晚清时期逐渐走向崩溃,但作为一项系统而丰富的儒家思想遗产,它并未完全消失遁形,从近代至今,它始终存在于中国人的思想与实践生活当中。

一、作为儒家乌托邦的“天下观”之形成

“天下观”源远流长,一般认为萌芽于西周时期,但作为一种理论,是在春秋战国时期逐渐形成的。

李扬帆.“天下”观念考[J].国际政治研究,2002(1):105114;侯孟琦.先秦时期天下观研究[D].大连:辽宁师范大学硕士学位论文,2020;陈梦熊.现代考古学视野下中国古代“天下观”的内涵及当代价值——以先秦儒家为中心[J].武陵学刊,2021(1):817.在儒家思想史的一般叙事里,孔子是“天下观”的开创者。根据汉儒考据,在夏、商、周三代当中,孔子特别推崇西周初期的文武王及周公摄政时期,因为周“承天命”而代殷之后,以周为核心,建立起一个王畿居中、诸侯屏藩、邦国和四夷在外的“天下秩序”。在殷周之际,“天下”分为大邦、小邦,在四方地区是万邦或万国。周原为西陲小邦,“小邦周”服事于“大邑商”(《尚书·多士》)。但在殷商末期,商王纣统治无道,大小邦之间争战不已,天下不宁。周兴起,替天行道,会盟诸邦,伐纣王而代殷商,“万国咸宁”(《尚书·周官》)。到周公摄政而平定叛乱、分封诸侯和“礼乐天下”,周成为“万邦之方、下民之王”(《诗经·大雅》),周王成为“万邦楷模”“百姓之王”。

蔡孟翰.论天下——先秦关于“天下”的政治想象与论述[J].文化纵横,2017(2):6073.在汉儒所转述的孔子关于西周政治制度及秩序的想象里,当时的天下秩序,以周为核心,诸侯外藩,四夷宾服,形成了一个己(君王)、九族、百官、万邦、黎民所构成的政治及社会秩序,是一个“协和万邦”(尚书·尧典)的“天下秩序”。

实际上,这种“天下秩序”构想主要来自孔子对于春秋晚期“礼崩乐坏”局面的不满和批评,因而冀望回到他所想象的西周初期的礼乐秩序。根据儒家叙事,孔子在周游列国、劝说诸侯施行仁政的过程中,在修订《诗经》《尚书》《周易》《仪礼》和编纂《春秋》的过程中,在长期传道授业和形成《论语》的过程中,一直对西周礼乐之治推崇备至。孔子认为,西周何以能够“协和万邦”?在于“天下有道”,文王、武王、周公都是圣人,他们替天行道,“天下归心”,此即“有德者据天下”。何为“天下有道”?在于“礼乐征伐自天子出”,而在孔子生活的时代,礼乐征伐往往出自诸侯,这就是“天下无道”(《论语·季氏》)。所以,他多次发出“郁郁乎文哉,吾从周”的感叹(《论语·八佾》)。

孔子开创的儒家“天下主义”传统,经由孟子和荀子而得到发扬。孟子围绕“何为天下有道”而展开他的天下论说。在与梁惠王、齐宣王、滕文公等诸侯的论政中,他竭力游说当政者放弃“上下争交利”、争战不休的弱肉强食政策,改而大力施行仁政,只要施仁政于民,就会“天下归仁”,而“定于一”,此所谓 “王者无敌”“仁者无敌”“天下无敌”(《孟子·梁惠王上》)。孟子的仁政理论开启了“天下主义”的“德化天下”或“王天下”传统。而儒家学说的另一位早期重要代表荀子,则从“王霸之辩”出发,开创了“天下主义”的“大一统”传统。他针对战国时期列国争战不已、天下大乱的局面,指出了从“天下无道”到“天下有道”的路径:如果天下有道,就顺天;如果天下无道,就逆天;王霸之辩,在于有道与无道,而所谓有道,在于从一国做起,致力于礼治。荀子厌烦战乱而向往大治,因而提出由一国而至天下,赞成以一国之力重回“天下有道”,达成天下大治,此所谓“一天下”“天下为一”“四海之内若一家”(《荀子·仲尼》《荀子·议兵》)。

从孔子到孟子和荀子,“天下”概念发生了政治上的质变,从一个基于血缘的宗亲分封体系,即孔子的西周楷模,發展为一个等级制的政治共同体,由家、国(邦)、天下几个不同层次的单元组成的等级制政治结构,家、国、天下之间有界限之分,此即一些论者所归纳的上下、尊卑、内外之分。“天下,有天子,有诸侯有大夫,有天下之民。”

邢义田.天下一家:皇帝、官僚与社会[M].北京:中华书局,2011:84135; 蔡孟翰.论天下——先秦关于“天下”的政治想象与论述[J].文化纵横,2017(2):6073.所以,在最初的儒家乌托邦想象中,“天下”在政治上分为两个层级:一是国(邦),二是天下。邦国与天下之分,已清晰地见之于孟子和荀子所论:“天下”分为中心与边缘,中心是诸夏或后来的中国,边缘是夷狄,因而形成了最初的“华夷之辩”观念。孔子所谓“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”(《论语·八佾》)以及“远人不服,则修文德以来之”(《论语·季氏》),孟子“莅中国而抚四夷”(《孟子·梁惠王上》),指向“华夷之分”和“以夏变夷”的“华夏文化优越论”。这个时期,儒家思想里还形成了原初的“华夷之防”观念,如“不与夷狄之获中国也”(《春秋公羊传·昭公二十三年》)、“不使夷狄为中国也”(《春秋谷梁传·宣公十一年》)。这是儒家的华夏文化优越论演变为中国中心主义的最初思想基础。

在儒家以外,先秦诸子百家的其他各派也有相应的天下论述。道家的最初“天下观”别具一格。老子提出了超越儒家“天下有道”与“天下无道”的“天道”,即“大道至简”“抱朴守一”。在老子看来,礼乐、仁政是“小道”“下德”,故主张“绝圣弃智,民利百倍。绝仁弃义,民复孝慈。绝巧弃利,盗贼无有”;抱朴、无为是“天道”“大道”,因而呼吁“见素抱朴,少私寡欲”(《老子·十九章》)。“道常无为,而无不为。诸王若能守之,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。镇之以无名之朴,夫将不欲。不欲以静,天下将自正。”(《老子·第三十七章》)老子的天下,是一个万物和谐的自然状态;而天下有道,要旨是“大道无为”,君王要“少私寡欲”“无为而治”,一切行为举止符合自然规律,此即“道法自然”。以道治天下,对内达到君民及各业“甘其食,美其服,安其居,乐其俗”;对外实现“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来”。(《道德经·第八十章》)到战国时期,庄子也从儒家的“天下有道”与“天下无道”出发,对于作为人世间的天下及其实现路径进行深刻思考,归纳出“内圣外王”的原则(《庄子·天下》《庄子·应帝王》)。总之,道家认为得天下、治天下,要合乎天道、合乎自然。老庄关于家、国与自然之间关系的哲学思考,对于天下的终极关怀,融入了后世作为中国主流统治思想的儒家“天下主义”。

墨子从“上天”“天意”出发,将宇宙分为上天、君王、臣民三个层次,并在此基础上首创“天下”概念。在他的政治秩序构想里,上天主宰天下,而天下由君王与臣民组成,君王代表上天,统治所有臣民。“今天下无大小国,皆天之邑也。人无幼长贵贱,皆天之臣也。”(《墨子·法仪》)君王顺天意,行义政,兼爱而非攻,就会达成“天下大治”。“若使天下兼相爱,国与国不相攻,家与家不相乱,盗贼无有,君臣父子皆能慈孝,若此,则天下治。”(《墨子·兼爱上》)因此,如同儒家那样,墨子不仅明确区分了国与天下,而且提出了达成“天下秩序”的兼爱非攻之路径。

法家的“天下观”着眼于政治现实,尤其从国家治理和国家强盛之道出发,以“霸天下”为目标,以“法”为手段。法家消解了“天下有道”,以秩序代替“有道”,以中央集权国家的“大一统”代替“天下”,从而将“天下”抽空而降级为国家。中央集权、法治天下,是法家的核心观点。韩非子称:“独视者谓明,独听者谓聪,能独断者,故可以为天下主。凡治天下者,必因人情。人情有好恶,故赏罚可用,故禁令可立。”(《韩非子·外储说右上》)法家以“天下归于一”为目标,形成了法家的“天下主义”的“大一统”传统,奠定了秦汉时期“天下即国家”、儒法相融的“大一统”传统的基础。

先秦诸子百家的不同面相的“天下观”,有着三个方面的共同特征。

蔡孟翰.论天下——先秦关于“天下”的政治想象与论述[J].文化纵横,2017(2):73.首先,诸子百家都将天下作为一种规范性目标,儒家、墨家、道家、法家等都将有秩序的、和谐安宁的天下作为终极目标,并提出达成“天下秩序”的路径。其中,儒家的“协和万邦”“王天下”“四海之内若一家”是最具代表性的乌托邦想象。其次,诸子百家的“天下观”均具有超越性,无论孔子、孟子、荀子,还是老子、墨子、韩非子,他们的天下想象并非局限于一国一邦,而是以整个天下为对象,聚焦于“有道”与“无道”之辩。最后,诸子的“天下观”都是一种政治批判工具,他们借天下想象而对春秋战国的政治现状表达不满,进而力图依照各自的政治蓝图,实现不同的政治理想。

另一方面,诸子百家的“天下观”之间存在明显的分歧:一是天下的界限何在?先秦时期,一方面囿于有限的地理知识,另一方面由于政治想象的不同立场,诸子百家虽然均认同国家包含在天下之中,但在家、国、天下的界限问题上,他们却又意见不一。

李扬帆.“天下”观念考[J].国际政治研究,2002(1):105114.战国时期出现了几种不同的“内”“外”地理概念,如诸夏与四方、华夏与夷狄、九州与四夷、中国与蛮夷,但这些内外分野只是一种笼统的界定,并没有明确界限。中国和九州两个概念逐渐成为“天下秩序”想象的中心,尤其基于地理知识的“九州”之划分,明确表达了诸子百家的“天下秩序”想象和政治追求。

侯孟琦.先秦时期天下观研究[D].大连:辽宁师范大学硕士学位论文,2020:4950.此外,先秦诸子百家大体上从血统或种族角度出发区分诸夏与夷狄,具有“夷夏之防”的意识,但同时又表现出如果“蛮夷”接受华夏文化则将其看作诸夏成员的倾向,这是“德化天下”之“用夏变夷”传统的最初表现。二是何以治天下,或如何达成天下秩序?诸子百家在天下秩序的制度计划和政策选择上,侧重点不尽相同。儒家以顺天意、施仁政而致“天下秩序”,道家崇尚“道法自然”,墨家提倡“兼爱非攻”,法家强调法、势、术并重以“霸天下”。因此,“天下观”是诸子百家用来批判政治现实、进行政治与哲学思考的一个核心概念,并进一步成为他们想象未来政治秩序、实现政治理想的一个乌托邦纲领。

二、从秦汉至明清的“天下秩序”想象:内涵和规范

秦汉时期,中國统治者面临如何统治一个巨型帝国的难题:对内,幅员辽阔、民族复杂、文化多样的帝国,如何推行和巩固以皇帝及统治贵族为代表的中央集权制度,并在此基础上实现帝国的长治久安;对外,春秋战国时期的列国并存争战、诸夏与四夷共处互动的“天下”,已转变为中国(中原、华夏)与周边夷狄的关系,在北方草原游牧民族构成强大威胁的同时,东南、南方和西南边疆地区也经常出现“蛮夷”的叛乱或挑衅。这必然地需要在思想上有一种全新的意识形态,去规范和处理帝国的内政外交。

经过西汉初期的探索和酝酿,到汉武帝时期“罢黜百家、独尊儒术”,一种旨在规范和处理中国与夷狄关系的新意识形态应运而生。这就是汉代儒家的“天下观”。汉儒在整理和修订先秦时期儒家经典的基础上,根据大一统帝国的内政外交需要,提出了一种系统的、适应时代政治需要的“天下观”。其主要代表,一是西汉大儒董仲舒,二是东汉公羊说大家何休。董仲舒的思想贡献在于提出并论说了“天命”和“大一统”两大观念,对西汉帝国的政治、思想、疆域上的大一统进行了系统论说,为西汉皇帝及其中央集权制度的正统性(合法性)提供了理论依据。

吕文利.中国古代天下观的意识形态建构及其制度实践[J].中国边疆史地研究,2013(3):111.他想象尧、舜、禹三代君王的“天下之治”是一个普遍和谐、有序的状态,进而以西周时期“天下秩序”为基础,设想以汉为中心,建立一个由近到远而依次由国、诸夏和夷狄组成的等级制的汉代大一统“天下秩序”(《春秋繁露·郊义》)。“今陛下并有天下,海内莫不率服,广览兼听,极群下之知,尽天下之美,至德昭然,施于方外。夜郎、康居,殊方万里,说德归谊,此太平之致也。”(《汉书·董仲舒传》)在董仲舒的天下论说里,“大一统”与“德化天下”是一枚硬币的两个方面。

东汉公羊学大师何休在董仲舒“三世”“三统”说和“大一统”理论的基础上,阐释《春秋公羊传》及其“微言大义”,提出了“张三世、存三统、异内外”的公羊学理论。“张三世”,即何休根据董仲舒论说的孔子将春秋鲁国十二代君侯统治时期分为“所传闻”“所闻”“所见”的三个阶段,提出了相对应的“衰乱世”(所传闻)、“升平世”(所闻)、“太平世”(所见)的划分和由乱到治的社会进化过程,昭示了汉代儒家对太平盛世的构想和路径(《春秋公羊经传解诂·隐公元年》)。“存三统”,最初指夏、商、周三代前后承继符合五德始终及其昭示的天道,到汉代开始指称最近两位君王和当世君王之间的合法而有序的前后继承,合称“三王”或“三统”,用来证成新王继位改制符合五德始终和阴阳五行之天道,伸张有德者治天下的“天命所归”,这一方面旨在证明当世君王统治的合法性,另一方面伸张了“德化天下”“王者无外”的传统。

秦际明.“通三统”与秩序的政教之旨[J].学海,2016(5):163169.“异内外”,论说了“华夷之辩”中的“用夏变夷”:衰乱世,“内其国而外诸夏”;升平世,“内诸夏而外夷狄”;太平世,“夷狄进至于爵,天下远近大小若一”(《春秋公羊经传解诂·隐公元年》)。也就是说,随着中国由乱到治,周边夷狄亦不断地响应“德化”而内化为华夏,通过“用夏变夷”而达成“天下若一”。儒家“华夷之辩”从春秋战国时期的“外夷狄”“不使夷狄入主中国”,转变为汉代的“用夏变夷”“夷狄进至于爵”以致“天下一统”。

樊文礼.中国古代儒家“用夏变夷”思想与理论的变迁[J].烟台大学学报(哲学社会科学版),2005(3):340345.这是汉代“大一统天下秩序”想象的核心要义。

两汉之后,“大一统天下秩序”成为儒家“天下主义”的主线,“海内郡县即中国”“中国即天下”以及“天下一家”“王天下”(“德化天下”)成为处理中国与蛮夷关系的政治指南。“天下”不再是儒家思想及政治精英想象或言志的对象,而是专门指称皇帝及中央王朝权威或统治所及之地,“天下”成为“郡县天下”或“帝国天下”。到隋唐时期,尤其贞观和开元年间,“大一统天下秩序”想象达到一个新的高峰。唐王朝在中国与夷狄关系上秉持开放宽容的态度,大体上奉行“夷夏如一”“华夷一体”原则。

冯敏.唐代前期开放天下观与入华粟特人的文化认同[J].地域文化研究,2019(6):107117.如唐太宗声称:“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊。人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽洽,则四夷可使如一家;猜忌多,则骨肉不免为仇敌。”(《全唐文·卷一九七·贞观十八年十二月》)

在“华夷之辩”问题上,唐代儒家精英并未坚持秦汉儒家以种族或语言而区分夷夏的标准,而是遵循文化标准,此即“礼义”或“仁义忠信”。这是“华夷之辩”的革命性变化,即从血统或种族标准,演变到文明或文化标准。

朱维铮.史学史三论[J].复旦学报(社会科学版),2004(3):112.在此,唐代儒家进一步发展了秦汉儒家“用夏变夷”之说,为后世的“夷夏互变”理论奠定了思想基础。韩愈在论述孔子作《春秋》之宗旨时写道:“孔子之作《春秋》也,诸侯用夷礼则夷之,夷而进于中国则中国之。”(《原道》)另一方面,唐代在对外关系上的丰富实践,包括在征伐、和亲、羁縻、朝贡等方面,均不断地走向完善,尤其是规模巨大而又形式多样的羁縻和朝贡制度,成为唐帝国鼎盛时期对外关系的显著标志。

王泉伟.构想天下秩序:汉代中国的对外大战略[J].外交评论,2016(3):100132;黎虎.汉唐外交制度史(增订本)[M].北京:中国社会科学出版社,2019.这些“天下秩序”制度或大战略手段,又反向塑造了唐代“天下秩序”的结构与制度设想,包括“大一统”和“华夷之辩”传统。

从宋元到明清,由于中原王朝与边疆民族政权长期并存、边疆民族入主中原,儒家“天下观”在内涵和制度上愈益丰富化。在两宋及元初,在中原王朝与边疆民族政权多国并列、政治及领土的“大一统”目标无法企及的情况下,宋、辽、金、蒙古、西夏均从“天下观”出发,强调各自政权的合法性,在相互遣使时使用的年号和正朔、争夺羁縻及朝贡范力范围等问题上,彼此之间不时发生激烈争吵。

韦兵.完整的天下经验:宋辽夏金元之间的互动[M].北京:北京师范大学出版社,2019;温春来.从“异域”到“旧疆”:宋至清贵州西北部地区的制度、开发与认同[M].北京:社会科学文献出版社,2019.另一方面,中原与边疆民族政权之间在“华夷之辩”问题上的立场大相径庭,前者由于无力实现“大一统”而主张“严夷夏之防”,后者则为维护其正统性或合法性而强调“华夷一体”,以致逐渐形成“夷狄版”的“用夏变夷”。宋代大儒朱熹继承唐代儒家“用夏变夷”传统,强调以文化来区分中国与夷狄。根据他的主张,在夷狄处于军事优势、中国实力不逮的情况下,中原王朝一方面要严“内外之分”和“夷夏之防”,即“内中国,外夷狄”;另一方面要运用中国文化感召夷狄,达到“天下归一”。

吕文利.中国古代天下观的意识形态建构及其制度实践[J].中国边疆史地研究,2013(3):4.这又接续了“德化天下”传统。

辽、金、元、西夏则强调“华夷一体”。金元之际,著名儒士许衡和郝经发展了“华夷之辩”理论,极力为他们服务的边疆民族王朝正名。许衡在唐代韩愈“华夷之辩”说的基础上,明确提出“夷狄入中国则中国之,中国入夷狄则夷狄之”的著名论断。这是“夷狄版”的“用夏变夷”,可谓晚清“以夷变夏”的先声。郝经比较系统地论述了夷狄入主中原的合法性。他明确指出:“今天能用士,而能行中国之道,则中国之主也。”

樊文礼.中国古代儒家“用夏变夷”思想与理论的变迁[J].烟台大学学报(哲学社会科学版), 2005(3):344.这些为边疆民族政权或入主中原的边疆民族王朝服务的儒生,突破了汉唐儒家“华夷之辩”中的“用夏变夷”思想,形成了“夷夏互变”之说:无论华夏还是夷狄,有“道”有“德”而入主中国,即为正统与合法。如此,他们把“有德者据天下” 的“天命”“天道”理论运用于所有统治民族身上,为边疆民族政权和入主中原的边疆民族王朝及其统治的合法性提供了理论依据。

在明清两代,中国再次处于大一统帝国的统治之下,“天下秩序”在结构和制度上更加趋于完善,丰富而多样的对外关系实践又发挥反向塑造作用,尤其羁縻和朝贡两种制度的礼制化和精致化,推动中国古代“天下主义”走向另一個高峰。

彭建英.中国古代羁縻政策的演变[M].北京:中国社会科学出版社,2004;李云泉.朝贡制度史论——中国古代对外关系体制研究[M].北京:新华出版社,2004.明代,由于“驱除挞虏、恢复中华”的初心,以及立国后长期面临来自北方草原的安全威胁,因而大体上坚持一种以汉族及中原为中心的“天下观”,在“大一统”和“华夷之辩”两个方面均奉行温和立场。明代统治者基本上能够坚持“分内外”“严华夷”,不征远方,如明太祖朱元璋几次明谕中国在东南亚方向上有“十六不征之国”。

万明.明代外交观念的演进——明太祖诏令文书所见之天下国家观[J].古代文明,2010(2):7188.但另一方面,明代为强调其大一统地位及正统性,不断地对外遣使,劝谕邻国及海外来贡,如郑和七下西洋。明代还在实践中发展和完善“华夷之辩”理论,在羁縻地区加强土司制度,如湘桂黔少数民族地区土司的建立与裁撤;在藩属国地区推行“守中治边”“守在四夷”和“事大字小”“兴灭继绝”,如万历年间援助朝鲜抵抗壬辰倭乱。

方铁.古代“守中治边”、“守在四夷”的治边思想初探[J].中国边疆史地研究,2006(4):18;王翔宇.“万历援朝”的国际关系透视[J].日本研究,2012(4):7480.明清之际,随着满清入关和反清复明运动兴起,一些思想精英对传统儒家“天下观”做出反思,如顾炎武、黄宗羲、王夫之将天下与国家相互剥离,尤其顾炎武区分了“亡国”与“亡天下”之别,认为王朝(政权或政治制度)虽亡,而天下(人民、社会及文化)犹存,从而形成了政治认同(国家)和社会文化认同(天下)两种意识(《日知录·正始》)。这是中国传统“天下观”的又一次革命性变化。

清代前期和中期,统治阶层一如元朝那样,接受和推行儒家“大一统天下主义”,尤其在实践方面继承和完善了前代的羁縻和朝贡制度。在“华夷之辩”上,清王朝接续金元以来的“夷夏互变”和“华夷一体”理论,遵循“天下之治”的三项原则:有德者治天下,圣人并非出自一地;华夷一体,无华夷中外之分;以文明论种族。清世宗在处理民间非议其为“夷狄皇帝”的曾静案之后,亲自编撰《大义觉迷录》一书,将以上三项原则昭告天下(《大义觉迷录·卷一上谕》)。在这个时期,“大一统”与“华夷之辩”是融为一体的。

吕文利.中国古代天下观的意识形态建构及其制度实践[J].中国边疆史地研究,2013(3):56;尤淑君.清代“天下秩序观”的建立、解构及其转化[J].文化纵横,2016(6):7281.诸多儒家还以公羊说为清代“大一统天下主义”张目,如庄存予、刘逢禄将董仲舒及何休的“三世”说运用于整个中国历史,伸张清代大一统及满清王朝统治的合法性。

然而,鸦片战争之后,中国儒家“天下观”开始遭到西方势力的强大而持续的冲击,到甲午战争之时,“天下秩序”最终瓦解,其最显著的外在制度朝贡体系也烟消云散。在鸦片战争后半个多世纪的时间里,清代政治和思想精英试图通过“严夷夏之防”来挽救“天下秩序”。第一次鸦片战争前后,林则徐、魏源、徐继畬等人首先“开眼向洋”,向国人介绍海外及各国现状,提出要“师夷长技以制夷”,但他们在观念上并未能跳出中国中心主义的“天下观”和“华夷观”。其后,李鸿章、左宗棠、张之洞等“洋务派”,期望通过在器物层面学习西方,实现国家富强,而冯桂芬、郭嵩焘、薛福成等思想精英则开始跳出华夷两分的“天下观”,指出中国之外还有万国的事实。到甲午战争战败之时,“天朝大国”威望扫地,宗藩体系土崩瓦解,越来越多的政治和思想精英认识到,中国只是世界的一国,而且是其中羸弱的一国。康有为和梁启超率先提出学习西法,“以夷变夏”,使中国从世界的一国,变成世界的强国。

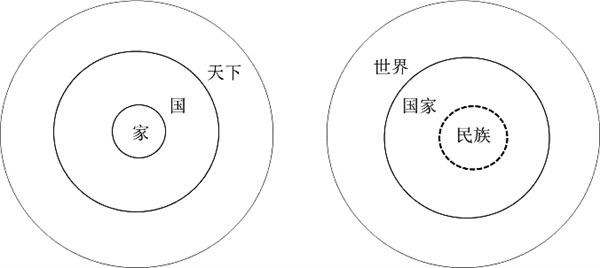

李扬帆.走出晚清:涉外人物及中国的世界观念之研究(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2012;尤淑君.清代“天下秩序观”的建立、解构及其转化[J].文化纵横,2016(6):7281.至此,“天下即中国”最终演变为“天下即世界”,中国从“天下”走入世界。自此,中国人在中国对外关系的理论与实践上进入一个全新的时代。

三、中国古代“天下秩序”的结构想象

作为一种千年传统,中国古代“天下主义”在本质上是儒家对中国内外政治秩序的乌托邦想象,因而有着大体上稳定的内涵、结构和制度的界定、规定或设计。关于“天下主义”的国内政治秩序想象的论著已汗牛充栋,此处不予赘述。本文仅就“天下观”“天下秩序”的对外关系维度进行概略式的归纳,指出这种儒家乌托邦的对外关系结构和制度特征。

“天下秩序”是一个由内与外、尊与卑、华夏与夷狄构成的等级制中心—边缘结构,它是汉儒建构或想象出来的一个政治乌托邦。

关于“天下秩序”的等级性及内外圈层结构的几项杰出研究,参见高明士.天下秩序与文化圈的探索[M].上海:上海古籍出版社,2008;许倬云.我者与他者:中国历史上的内外分际[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010;邢义田.天下一家:皇帝、官僚与社会[M].北京:中华书局,2011;葛兆光.对“天下”的想象——一个乌托邦想象背后的政治、思想与学术[J].思想(总第29期), 2015:156.如上文所及,汉儒在整理和修订先秦儒家经典的过程中,假托孔子关于三代想象,尤其是关于西周分封体制及礼乐典章建制基础上的政治秩序,建构出一个“家—国—天下”的同心圆圈层结构(图1)。经过汉儒的修订,《尚书》所记载的三代时期五层同心圆秩序,即己(君王)、九族、百官、万邦、黎民,演化成《礼记》所强调的西周一代的家、国、天下三层同心圆结构(《礼记·大学》)。君王、九族归并为“家”,万邦则析为“国”与“天下”,黎民被纳入“天下”,百官则遁形于家国之中。

蔡孟翰.论天下——先秦关于“天下”的政治想象与论述[J].文化纵横,2017(2):6263.从秦汉经唐宋到元明清,“家—国—天下”结构以及“家国一体”“家國同构”基础上的国与天下的两分,是儒家“天下秩序”想象的核心,也是儒家看待和处理中国与夷狄关系的根本出发点。

儒家“天下秩序”想象,是一个等级制的中心—边缘结构。它有地理、政治和文化的多重维度,即在地理上有内外之分,在政治上表现为中心与边缘,在文化上则是同质化的。

在地理上,“天下秩序”由内与外两个部分构成,内即中国,外即四夷。关于内与外各自的边界以及内与外之间的界限何在,儒家精英大致有狭义和广义两种解释。狭义上,天下包括中国和四夷,或中国和四海,中国即九州,九州即华夏,指秦汉以后中央集权王朝所直接统治的郡县;四夷、四海,位于中国周围。在这个意义上,“天下”即“四海之内”或“海内”,是一个已知世界。

[日]王珂.从“天下”到民族国家:历史中国的认知与实践[M].上海:上海人民出版社,2020:13.作为王朝政治空间的“天下”,是一个有限的地理范畴,包括两个部分,即王朝直接统治地区和王朝力量辐射区。

广义上,中国包括九州和四海,四夷则在四海边缘及四海以外,后者即“海外”,是一个未知世界;但在两汉之后,一些儒家想象海外存在未知的四荒和四极之地,因而他们的“天下”,由内到外由九州(华夏或中国)、四海、四荒、四极构成。

马卫东.天下体系理论不可取[J].史学集刊,2020(4):2022. 广义的儒家“天下”,将四海、四荒、四极等已知和未知世界均作为“王者无外”“德化天下”的对象,赋予“天下秩序”以无限向外扩大的空间,也使得大一统帝国时期的“有为”君王获得了对外扩张的理由和动力。

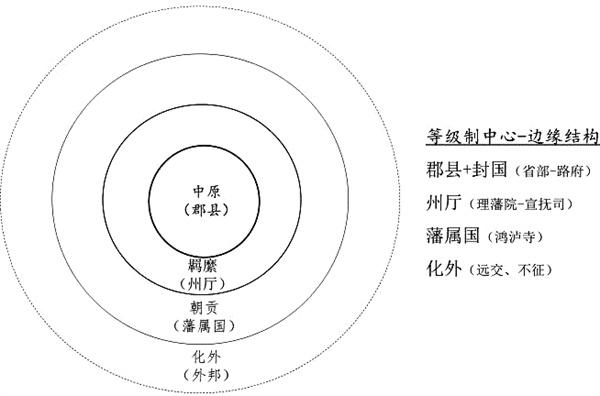

在政治上,“天下秩序”是一种垂直的、等级制的中心—边缘结构。这是儒家主要根据西周分封制度而想象出来的,其“政治蓝图”是所谓的五服制。西周分封诸侯,主要出于政治及安全考虑,其以诸侯屏藩周王,并以五服制规范诸侯对于天子的义务,构成了一个邦联式的部落联盟的国家。汉儒将这种制度想象为一个和谐而有序的“天下秩序”,并试图借此实现汉帝国的“天下之治”。汉儒所建构的五服制,将“天下”分为王畿、甸、侯、宾、要、服,王畿为内,五服为外,前者是中心,后者是外围;在外围,宗亲内服,没有血缘关系的诸侯外服。

罗志田.先秦的五服制与古代的天下观[J].学人(第10辑),1996:367400;齐义虎.畿服制度与天下格局[J].天府新论,2016(4):5462.这就将西周时期基于血缘宗亲的分封制度,建构为上尊下卑的等级性的政治制度,从纵横交错的部族联盟政治,发展为垂直的王朝政治。

王珂.从“天下”到民族国家:历史中国的认知与实践[M].上海:上海人民出版社,2020:2527.同时,汉代及后世儒家愈益将五服制运用于对外关系,发展出羁縻和朝贡两大制度,用来规范和处理中国与夷狄关系以及中国与海外诸国的外交往来(图2)。

在文化上,“天下秩序”是同质化的,这是中国中心主义或华夏文化优越论所决定的观念产物,也是大一统帝国强大辐射力的必然产物。“王者无外”“德化天下”“用夏变夷”“纳四裔入中华”是这种同质化的文化秩序想象的不同表达,其核心是以汉文化或儒家文化或中华文化去塑造甚至同化夷狄。大一统帝国时期自不必说,即使在多国并列或边疆民族入主中原时期,同质化的文化秩序诉求也是显而易见的,以儒家“天下主义”作为政治合法性的唯一来源是共同的,正所谓“夷狄入中国则中国之,中国入夷狄则夷狄之”。

但这并不是说古代中国与四夷之间在文化上是没有界限的,华夷对立对峙的现象始终存在。中国和夷狄之间互为“我者”与“他者”,始终相互建构、共生共存的,“没有中国,就没有四夷;没有四夷,也就没有中国”。

许倬云.我者与他者:中国历史上的内外分际[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010;王珂.从“天下”到民族国家:历史中国的认知与实践[M].上海:上海人民出版社,2020:29.中国和四夷都是“天下”的一部分,两者之间有“华夷互变”“华夷一体”,但又始终存在界限,只不过随着彼此力量消长的变化和“夷夏互变”程度的强弱,这种界限是不断变动的,而且是围绕中原这个核心的伸缩而变动的。如上文所及,从两汉到唐宋以至明清,儒家“天下主义”愈益从文化标准出发来看待“华夷之辩”,以致形成儒家文化主导的“夷夏互变”“华夷一体”之说。要言之,文化同质化的“天下秩序”想象是华夏文化优越论的外在呈现,一方面是由古代时期中国高于周边民族的经济社会发展水平所决定的,另一方面是大一统帝国在地理和政治上不断对外开拓的产物。

四、中国古代“天下主义”的制度特征

为实现“天下秩序”或“天下大治”,中国古代儒家设想出若干项原则和制度。

首先是“修身齐家治国平天下”,这是儒家学派对待统治阶层以及广大士人的最高要求,也是走向“天下大治”而达成“天下秩序”的哲学纲领。先秦儒家提出君子有德、王侯施仁政、修文德以来远人,其终极目标是以“王者无外”的胸怀,通过“德化天下”而實现“天下归一”。在汉儒建构下,“君子怀德”与“天下大治”之间有一个完整的逻辑链条,这就是“修身齐家治国平天下”:“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”(《礼记·大学》)从两汉经唐宋到明清,儒家又融合道家“天命观”及“内圣外王”之说,并借鉴法家治国主张及实践经验,在理论上不断推陈出新,形成宋代朱熹理学和明代王阳明心学两座思想高峰,锤炼出中国哲学的“内圣外王”传统。

张立文.中国哲学原理·内圣外王论[J].学术界,2020(6):522.从宋明理学和心学出发,儒家通过“君子怀德”“心性为一”“知行合一”,把“内圣外王”“王霸相杂”而达成“天下大治”的道德和政治责任,落实到包括统治者在内的每个中国社会精英的头上。明末顾炎武发出“天下兴亡、匹夫有责”的呐喊(《日知录·正始》),正是“修身齐家治国平天下”和“内圣外王”哲学纲领的一种体现。

其次是五服制。如上文所及,这是汉儒所建构的一项等级制的政治制度,在结构上分为内王畿、外诸侯,而诸侯又分内服和外服,并根据不同等级的诸侯,提出了相应的政治及道德义务。“诸夏之国,同服同仪,蛮夷戎狄之国,同服不同制。封内甸服,封外侯服,侯卫宾服,蛮夷要服,戎狄荒服。甸服者祭,侯服者祀,宾服者享,要服者贡,荒服者王。”(《荀子·正论》《国语·周语上》)同时,这项制度还规范着对于天子、诸侯和藩属的权利与义务。“刑不祭,伐不祀,征不享,让不贡,告不王。有刑罚之辟,有攻伐之兵,有征讨之备,有威让之令,有文告之辞。”(《国语·周语上》)根据以上规定,儒家设想以“仁政”为基础,以“礼制”为准绳,一方面推行“德化天下”“用夏变夷”,另一方面又加之武备征伐,最终实现“华夷一体”“天下一家”的天下大治或帝国大一统。因此,五服制既是一项政治制度,又是一项文化制度。

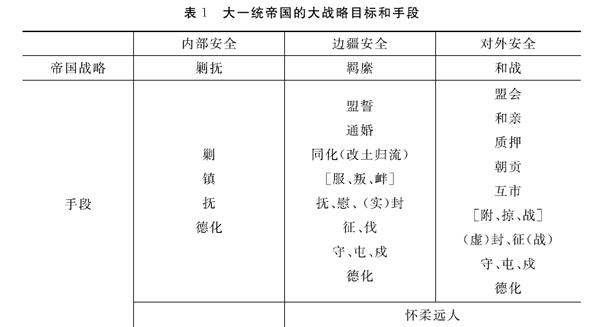

高明士.天下秩序与文化圈的探索[M].上海:上海古籍出版社,2008:46,1418.从以上各项规定看,五服制大体上包含了“德化天下”、礼制、征伐三项基本原则或制度。但另一方面,在汉唐及元明清大一统帝国时期,五服制在实践上愈益发展成为一个复杂的大战略体系(表1),包含着统治、礼制、德化、征伐、怀柔、和亲、互市等原则和策略,并派生出羁縻和朝贡两项制度。这些原则和制度反过来不断充实和完善了“天下主义”理论。

再次是“华夷之辩”。在不同时期和不同情势下,这项制度表现出不同的形式。一是“以夏变夷”,这是“华夷之辩”的主流,也是中国中心主义或华夏文化优越论的表现,即通过德化或其他方式,使得夷狄接受中原文化而成为华夏的一部分;或者,如同北魏、金、元、清那样,通过接受中原文化而实现“以夏变夷”。二是“以夷变夏”,这是边疆民族政权、入主中原的边疆民族王朝、晚清时期维新派及后来革命派的主张。换句话说,“以夷变夏”是部分中国儒家精英反向运用“天下主义”的体现,或边疆民族入主中原并接受“天下主义”的产物。“以夷变夏”与“用夏变夷”构成了“华夷之辩”的两个极端。三是“严夷夏之防”,在中原王朝因其羸弱之势而不敌边疆民族政权或海外强国之时,“严内外”或“严夷夏之防”往往成为国策,统治者或儒家政治精英竭力“摒夷狄于华夏之外”。

邢义田.天下一家:皇帝、官僚与社会[M].北京:中华书局,2011:109,134.四是“守在四夷”,其与“严内外”和“守中治边”一起,旨在告诫统治者不要进行无谓的扩张。“守在四夷”主要从国家安全出发,主张以中原地区的安危为核心利益,有限卷入羁縻地区和朝贡属国的事务,仅在必要情形下履行“事大字小”“兴灭继绝”的责任和义务。

在长达两千多年的“天下主义”传统中,通过“王者无外”“德化天下”而致“天下一家”是儒家追求的最高乌托邦目标,但正如上文所及,在对外关系实践的漫长历史时期里,中国并未局限于“德化天下”以及上述其他制度,而是综合运用现实主义对外大战略手段,包括盟会、和亲、互市、征伐,以维护中原核心地区之安全,或推动其不断向外扩展,吸纳和内化更多的边缘地区。从历史经验看,大一统帝国维护“天下秩序”的实践可以归纳为三类:一是修文德、施仁政以来远人,二是以武力讨伐或征服叛衅之夷狄,三是在前两者的基础上不断将郡县、册封制度、礼乐典章施加于夷狄地区。

这里借用国际关系研究领域关于霸权变动的“钟摆理论”来说明天下秩序的变化及机理(如图3):“内圣外王”是钟摆垂直点,“天下一家”和“以夷变夏”是钟摆摆幅之底弧的两个端点,也是大一统帝国“天下秩序”的两个极端;在现实主义战略手段一侧,包括“守中治边”(“守在四夷”)、盟会、互市、和亲、“严夷夏之防”等,而在“天下秩序”想象的理想主义一侧,包括“德化”、“用夏变夷”、征伐、羁縻、朝贡等。

关于霸权的钟摆理论,参见Adam Watson. The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis[M]. London: Routledge, 1991:xxiv.在国力强盛时,帝国统治者往往多举并重;此时,“天下一家”或“大一统”成为向望的目标,以致“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”(《诗经·小雅》)这样一种原本用来控诉西周统治者贪欲无度、横征暴敛的讽刺诗,演变为儒家精英用来伸张帝国扩张或歌颂“有为”君王的诵唱。在国家羸弱时,帝国会以王朝稳定及安全为核心,对外推行现实主义大战略。

五、结语

晚清时期,在西方强力冲击下,长达千年历史的中国古代“天下观”及“天下秩序”宣告瓦解,中国人以“世界”代替“天下”,接受中国作为世界之一国而且是世界弱国的事实。即使在此时,“天下主义”也未完全消失遁形,而是顽强存在于包括儒家在内的近代中国知识精英的思想中。以康有为和梁启超为代表的维新思想家和政治家,將清代公羊说运用于论说上下五千年历史时空里的中国与世界关系,即使在国家极为羸弱的情况下,也憧憬着建设富强中国并推动实现“世界大同”的“天下主义”理想。

李有梁,姜广辉.春秋公羊学“张三世理论”与康有为的渐变思想[J].社会科学战线,2019(1):1121;茅海建.戊戌时期康有为“大同三世说”思想的再确认——兼论康有为一派在百日维新前后的政治策略[J].社会科学战线,2019(1):79117;罗志田.天下与世界:清末士人关于人类社会的认知——侧重梁启超的观念[J].中国社会科学,2007(5):190204;许纪霖.家国天下:现代中国的个人、国家与世界认同[M].上海:上海人民出版社,2020:89110.从此,追求富强、实现中华民族伟大复兴、建设平等和谐的国际秩序,成为近现代中国思想及政治精英的百年梦想。

在漫长的古代时期,尤其在大一统帝国时期,“天下主义”往往在思想上呈现出中国中心主义/华夏中心主义和中华文化优越论,在结构和制度上外化为等级制的中心—边缘结构,以及相应的羁縻制度和朝贡制度。

费正清和邓嗣禹在研究明清对外关系史的基础上提出朝贡体系之说,但他们又多次指出,朝贡制度不是“唯一的对外关系媒介”,不是“一个包罗万象的系统”,古代中国对外关系“并不限于朝贡及其相关的行为方式”。J K Fairbank and S Y Teng. On Ching Tributary System[J].Harvard Journal of Asiatic Studies, 1941, 6(2): 135246; [美]费正清,编.中国的世界秩序:传统中国的对外关系[M].北京:中国社会科学出版社,2000:37,50. 至明清两代,中国中心主义的大一统帝国及“天下主义”达到顶峰,中国王朝统治者以傲慢的“天朝上国”心态对待所有“远人”,不加区分地推行朝贡制度。政治文化上的中国中心主义/华夏中心主义甚至长期影响诸多中外学者的古代时期中国对外关系史和东亚国际关系史研究,以致他们将“天下秩序”与朝贡体系混为一谈,甚至以偏概全地以朝贡制度作为古代中国对外关系的全部。

然而,作为千年思想传统,“天下主义”所包含的丰富而系统的观念、原则、规范和制度的想象,始终未曾离开中国人的精神与实践生活。时至今日,“和而不同”“协和万邦”“天下一家”“天下大同”仍是中国人的家国认知和世界情怀,并影响当代中国的对外关系实践和国际秩序追求。这里分别以作为一项理论假说的“新天下主义”和作为一项外交倡议的“人类命运共同体”构想,来论说中国古代“天下主义”传统的思想遗产,指出其历久弥新的生命力。

“新天下主义”,是中国思想家在中国不断崛起和世界政治格局大变的背景下做出的理论创新尝试,旨在探讨中国与世界的关系,以及中国在推动建立国际新秩序方面应做出何种贡献。赵汀阳的作为世界制度的“天下体系”,以及许纪霖的“新天下主义”,均以中国古代“天下主义”作为思想来源,主张以“天下”和“世界”作为思考世界政治的单元,以平等、理性、“无外”的原则,推动世界人民共享共同利益,实现和平共处,超越近现代以来西方主导的、基于民族国家的国际体系,摆脱悲剧性的无政府状态及其丛林规则和安全困境。

赵汀阳.天下体系:世界制度哲学导论[M].南京:江苏教育出版社,2005;许纪霖.家国天下:现代中国的个人、国家与世界认同[M].上海:上海人民出版社,2020.不消说,新天下主义的“无外”原则和“天下”情怀,直接继承了中国古代“天下主义”。

关于“天下主义”及“新天下主义”的新近的两项批评,参见胡键.“天下秩序”:一种文化意象[J].学海,2017(4):195203; 马卫东.天下体系理论不可取[J].史学集刊,2020(4):2022.

“人类命运共同体”构想是新时代中国对外关系的根本指南,也是中国共产党人推动建立国际新秩序的最高纲领。

习近平.论坚持推动构建人类命运共同体[M].北京:中央文献出版社,2018.这个宏伟构想,一方面直接继承了新中国成立以来党和国家领导人的国际秩序观,另一方面又间接汲取了中国古代“天下主义”的合理成分,后者主要表现为将“和而不同”“协和万邦”“天下一家”等概念、原则和理想有机地融入了倡议,达成了新时代中国外交上的理想主义目标与现实主义路径之间的高度统一。

周桂银.当代中国国际秩序观的演进与特征[J].国际展望,2021(1):1721.在一定程度上,“人类命运共同体”构想高举和平发展与合作共赢的外交旗帜,以和平共处为根本原则,以世界文明和社会制度的多样性、多元性和包容性为广阔胸怀,以坚持全球化和多边主义的原则立场,以共商共建共享为理性途径,推动建构一个全新的世界秩序,从而赋予“和而不同”“协和万邦”“天下一家”“世界大同”以新的生命力。这样的世界情怀和终极关怀,在精神上与中国古代儒家政治及思想精英的“天下”理想是一脉相承的。

参考文献:

[1]蔡孟翰.论天下——先秦关于“天下”的政治想象与论述[J].文化纵横,2017(2).

[2][美]费正清,编.中国的世界秩序:传统中国的对外关系[M].北京:中国社会科学出版社,2000.

[3]高明士.天下秩序与文化圈的探索[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[4]葛兆光.宅兹中国:重建有关“中国”历史论述[M].北京:中华书局,2011.

[5]葛兆光.对“天下”的想象——一个乌托邦想象背后的政治、思想与学术[J].思想(总第29期), 2015.

[6]胡键.“天下秩序”:一种文化意象[J].学海,2017(4).

[7]黄松筠.古代中国藩属制度研究[M].长春:吉林人民出版社,2008.

[8]黎虎.汉唐外交制度史(修订版)[M].北京:中国社会科学出版社,2019.

[9]李扬帆.走出晚清:涉外人物及中国的世界观念之研究(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2012.

[10]李云泉.朝贡制度史论——中国古代对外关系体制研究[M].北京:新华出版社,2004.

[11]吕文利.中国古代天下观的意识形态建构及其制度实践[J].中国边疆史地研究,2013(3).

[12]罗志田.天下与世界:清末士人关于人类社会的认知——侧重梁启超的观念[J].中国社会科学,2007(5).

[13]马卫东.天下体系理论不可取[J].史学集刊,2020(4).

[14]茅海建.戊戌时期康有为“大同三世说”思想的再确认——兼论康有为一派在百日维新前后的政治策略[J].社会科学战线,2019(1).

[15]彭建英.中国古代羁縻政策的演变[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[16][日]王珂.从“天下”到民族国家:历史中国的认知与实践[M].上海:上海人民出版社,2020.

[17]韋兵.完整的天下经验:宋辽夏金元之间的互动[M].北京:北京师范大学出版社,2019.

[18]温春来.从“异域”到“旧疆”:宋至清贵州西北部地区的制度、开发与认同[M].北京:社会科学文献出版社,2019.

[19]邢义田.天下一家:皇帝、官僚与社会[M].北京:中华书局,2011.

[20]许纪霖.家国天下:现代中国的个人、国家与世界认同[M].上海:上海人民出版社,2020.

[21]许倬云.我者与他者:中国历史上的内外分际[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010.

[22]尤淑君.清代“天下秩序观”的建立、解构及其转化[J].文化纵横,2016(6).

[23]张立文.中国哲学原理·内圣外王论[J].学术界,2020(6).

[24]赵汀阳.天下体系:世界制度哲学导论[M].南京:江苏教育出版社,2005.

[25]Adam Watson. The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis[M]. London: Routledge, 1991.

[26]J K Fairbank and S Y Teng. On Ching Tributary System[J].Harvard Journal of Asiatic Studies,1941,6(2).

(责任编辑:清宁)