策略引领,让初中机器人课程教学更高效

2021-04-28顾铁军

顾铁军

【摘要】随着人工智能时代的到来,智能机器人已广泛应用于各行各业,高素质机器人专业人才培养需从基础教育开始抓起。初中教育阶段开设机器人课程成为不可逆转的趋势。当前,学校机器人教学面临诸多问题。在信息技术课堂上,教师需在科学、合理的策略引领下,创新实践教学机制,实现机器人课程的高效教学。

【关键词】信息技术;机器人教学;高效

信息技术是一门具有较强实践性的课程。机器人课程作为创新教育的重要载体,是提升学生信息技术综合能力与素养的重要途径。由于教师缺乏机器人教育的优质参考教材,也没有系统了解机器人的知识体系,导致缺乏机器人教学的全局观;面对沉重的升学压力,学生对科技感十足的机器人课程并不十分热情,学习效果也不佳,更无法通过机器人的学习实现创新能力和程序设计思维的发展。因此,教师要借鉴传统信息技术课堂的教育经验,创新课堂教学内容,利用多元化的策略,提高机器人课程的教学效果。

一、精准确立教育目标,引领机器人教学

教育目标既是教师展开教育活动的开端,也是最终的教育归宿,对教师进行教育准备和教育活动的安排具有指导性的作用[1]。初中生学习信息技术的时间十分有限,要想按时、高质量地完成机器人课程教学,必须实现高效地教与学。

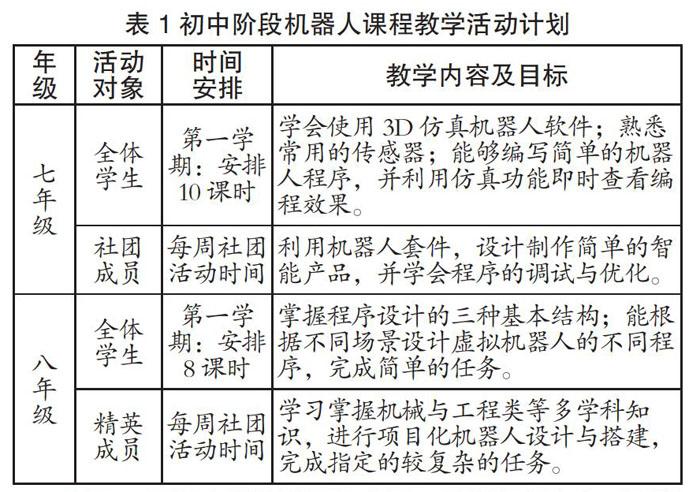

首先,教师需提前规划好初中阶段机器人教学的时间和内容,明确要达到的教学目标。各校可参考表1进行教学安排。

其次,要提高学生学习的效果,教师必须在吃透课程内容的基础上,分析学生的原有基础和认知水平,以便设定出最契合学生发展需要的教学目标。以“机器人行走”一课为例,可以制定如下三维目标。

(一)知识与技能:引导学生初步学会对简单的任务进行分析,并且掌握绘制流程图的方法,学会“移动”“延时”等模块的使用;学会利用“执行器模块库”中的“启动电机”模块进行程序的编写,完成对左右电机的驱动,以便掌握模块参数的设置方法等;让学生尝试进行机器人的搭建和程序的设计。

(二)过程和方法:引导学生掌握利用“移动”“延时”等模块来使机器人后退和转向;使学生理解机器人行走的方向、左右电机转速差异与机器人转弯的关系等。

(三)情感态度和价值观:强化学生学习机器人编程的兴趣;让学生在不断调试机器人的过程中形成交流与合作精神。

教师依据上述目标进行课堂活动的细致安排,通过精准制定并落实目标,提高课堂教学效率。

通过三维目标的确立,教师不仅明确了机器人课程教学的方向,而且有利于更细致地安排机器人教学的活动,以便在逐步实现教育目标中奠定高效教学的基础。

二、组建互动合作团队,合力研究机器人

机器人课程综合性较强,教学内容涉及范围非常广泛,涵盖了科学、机械、工程、数学等各学科知识,且对学生的设计和计算思维要求较高。倘若教师把相关任务让学生自主完成,由于学生个人知识和能力十分有限,许多学生都无法依靠自身的能力完成机器人的设计与编程,还会耗费很多时间;学生在课堂上的收获甚微,无法获得成就感。为了提高课堂效率,降低学生活动时的难度,教师可结合学生的实际情况,为学生创建合作学习小组,让学生发挥集体的智慧,共同完成机器人的制作任务。

合作团队的组建要科学合理,这对提升队员互动质量和提高小组学习效率至关重要。为了更好地发挥小组成员的专长,高效完成合作任务,开学后,我们利用专业问卷平台,对学生的综合素质能力进行考查,分别从信息学、科学、工程机械、艺术、数学、程序思维六个维度进行测试并做出评价。最后根据测评结果和学生特点,按照优势互补、能力互补和素质互补的原则,每3~4人为一组,确保各学习小组“组内异质、组间同质”。

三、適当给予选择权利,自主创造机器人

随着学生对机器人的认识不断深入,学生已不再满足于教师所教的机器人知识,对于机器人有了很多自己的想法,创新意识逐渐萌发。然而,传统“一刀切”的教育方式始终占据着课堂,学生无法根据个人喜好设计、制作自己感兴趣的机器人。为了激发学生的创新意识,培养创新能力,让学生更加主动地进行机器人知识的建构,教师可在八年级适时安排自选课程;联系生活,引导学生制作不同功能的机器人,解决实际生活中遇到的问题,给学生提供施展才华、放飞个性的机会,满足学生个性化学习的需要。

课堂中,教师可以借助媒体技术给学生介绍不同种类的机器人,如家用机器人、农业机器人、工业机器人和教学机器人等。之后,教师将学习的主动权交给学生,让学生以小组为单位确定要挑战的机器人类别及要实现的功能。队员按照任务分工,利用网络进行信息检索,对机器人的工作原理、结构特点以及使用的传感器等问题进行查询,填补个人的知识空白。最后,各小组利用虚拟机器人平台完成搭建与程序的编写。社团学生的个性化学习,则更具挑战性;一般采用“项目式学习”的创客教育模式,任务更复杂,要求更高。在这种开放式课堂上,没有预设,没有接受,只有主动学习与生成。

四、创新竞赛模式,激发持久学习动力

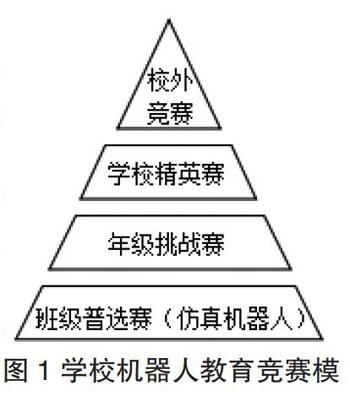

通过学科竞赛驱动学生主动学习,通过教师教学指导和面对实际问题促进学生自我学习,将创新创业学习与学科竞赛相结合,学以致用。“以赛促学”是为了让学生始终保持学习机器人的动力。为此,我们设计了一套机器人教育竞赛方案(如图1),即利用3D仿真机器人软件实现全校机器人普及教育,培养学生的编程思维,提高信息素养。经过普选,各班胜出者可进入年级机器人社团,进行拓展学习,重在提升学生在工程设计、数学分析及逻辑思维等方面的能力。经过两轮比赛和学习,选出在机器人方面具有真正潜力和造诣的尖子生组成学校精英团队,为参加校外各级各类机器人大赛打好基础。对在各级比赛活动中表现突出的学生,学校将授予相应段位和等级,并颁发奖章,具体段位等级设置如表2。

竞赛活动的实施,激活了学生的好胜心和求知欲,也在不断塑造学生的规则和竞争意识。无论是普及组还是精英组,学校均给学生提供发挥所长的机会和平台。为了不断提升自己的段位和等级,绝大多数学生都能坚持不断学习,精诚合作。

五、搭建展示平台,创新机器人评价方式

现阶段,我国中小学机器人教育的评价方式大多以竞赛获奖等级作为评价标准。这种评价法更像是搞面子工程,难免有些片面,但也能够理解。机器人教育的经费投入都比较多,如果没有拿下一个省级或国家级奖,感觉都无法向学校交代。然而,能够代表学校参加校外比赛的学生毕竟是少数,级别越高,参加的学生数量越少。对于普及机器人教育的学校来说,应建立更加多元的评价标准。一个全面、客观、公正的学生评价体系不仅能够及时、有效地让教师准确掌握学生的学习情况,提升教学质量,而且能够帮助学生形成自我认知,促进学生全面发展。

无论是虚拟机器人的学习还是实物机器人的制作,最终都会变成一个作品,这个作品就是学生对机器人知识的学习反馈。为了提升学生学习效果,帮助学生形成自我认知,每节课教师可组织学生将制作的机器人进行展示,使其倾听同伴和教师的点评,稳固自身信心的同时,认识到作品的不足,后期不断地进行调整与完善。

在完成了机器人课程的学习后,学生可自由设计并制作一些富有创意的作品。这时,教师可以为学生创办专题展览,让学生的优秀作品以机器人设计图片和实物方式呈现在学校橱窗,并配文介绍小组的创作过程,以及机器人使用的器件、特点、功能等情况,接受其他同学和教师审视的同时,也让每个学生从这些作品中获得滋养与灵感,为后续机器人的高效学习埋下伏笔。

这些年,机器人教育发展迅速,尽管许多学校都开展了机器人课程,但面临着多重困难。我们坚信,负重前行,方能致远。作为机器人教育工作者,应结合本校实际情况,高效、稳步地推进机器人课程教学,不断探索高效的教育方法和教学模式,让机器人课程的未来变得更加绚丽多彩。

【参考文献】

薛静.初中信息技术课程“机器人+”项目创新教育研究[J].中小学电教(下半月),2018(11):38-39.