青藏高原高山峡谷地貌区地质灾害危险性评价

——以雅江县为例

2021-04-27李怡飞刘延国梁丽萍李景吉

李怡飞, 刘延国, 梁丽萍, 李景吉

(1.成都理工大学 地球科学学院, 成都 610059; 2.西南科技大学, 四川 绵阳 621010;3.地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室(成都理工大学), 成都 610059; 4.成都理工大学 生态环境学院, 成都 610059)

青藏高原崛起促成了其东南缘的高山峡谷地貌的形成。雅江县位于青藏高原东南缘,该区域地质活动强烈,构造复杂,并具有典型的高原深谷地貌特征[1]。县内峡谷两侧山势陡峭,再加上降水、植被覆盖度低以及强烈的人类工程活动等其他因素影响,此区域是泥石流、滑坡等地质灾害高发区。

地质灾害对人类生产活动、区域经济发展和生态环境都产生了极为重要的影响[2-3],对地质灾害进行研究能够为人类规避风险、生态环境保护提供可靠的依据。目前地质灾害危险性评价方法众多,张晓东、李莉等[4-5]采用层次分析法,对盐池县、平武县进行研究,结果较为可靠,但层次分析法还是有一定的主观性,需要对研究区域成灾机理等问题进行深入研究才能克服不足。杨乐[6]、吕远强等[7]分别采用灰色关联分析法、人工神经网络法进行地质灾害危险性评价研究。吴柏清等[8]采用信息量方法,对九龙县进行研究,评价结果与实际调查成果相符合;张波等[9-14]也使用信息量法进行地质灾害危险性评价并得到了很好的结果,可见此方法易于实现并且结果客观可靠。

本文以雅江县为研究区域,运用GIS与信息量模型相结合的方法进行地质灾害(泥石流、滑坡、崩塌)危险性评价,一定程度上能够揭示青藏高原东南缘区域的地质灾害危险性区划特征,并且可以帮助当地政府更好地进行地质灾害防治规划以及区域规划建设,减少泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害造成的人员和经济损失,为区域经济发展提供保障。

1 研究区概况

雅江县(29°03′—30°30′N,100°19′—101°26′E)处于青藏高原东南缘、四川省甘孜藏族自治州南部,全县辖区面积7 681.5 km2。该县地处川西北丘状高原山区和横断山脉中段,地势北高南低。县域内西南部是极高山地貌(面积占比5%),中部为河谷地貌(面积占比2.5%),西北和东北部为山原地貌(面积占比92.5%),其中大部分地区海拔3 000 m以上,有35座山峰海拔5 000 m以上。雅江县最高点在东缘努其巴山峰,海拔5 252 m,最低点在牙衣河乡布林永河口,海拔2 266 m。研究区内雅砻江自北向南贯穿,河床海拔不足2 600 m,斜坡坡顶高程可达3 500 m,相对高差900多米,坡度多在30°以上,岸坡陡峭[15]。

2 数据来源与分析方法

2.1 数据来源

本研究所需使用的数据主要包括工程岩组、土壤类型、土地利用类型、数字高程模型(DEM)、归一化植被指数(NDVI)、降水量等多个数据集。其中,工程岩组数据来源于中国地质调查局1∶20万地质图;土壤类型数据使用南京土壤所1∶100万中国土壤数据库(http:∥vdb3.soil.csdb.cn/);土地利用类型基于2018年土地变更调查数据库并结合《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)生成;DEM以及NDVI数据是从地理空间数据云(http:∥www.gscloud.cn/)下载;1989—2018年降水量数据下载自国家气象信息中心(http:∥data.cma.cn/)。

2.2 地质灾害危险性评价方法

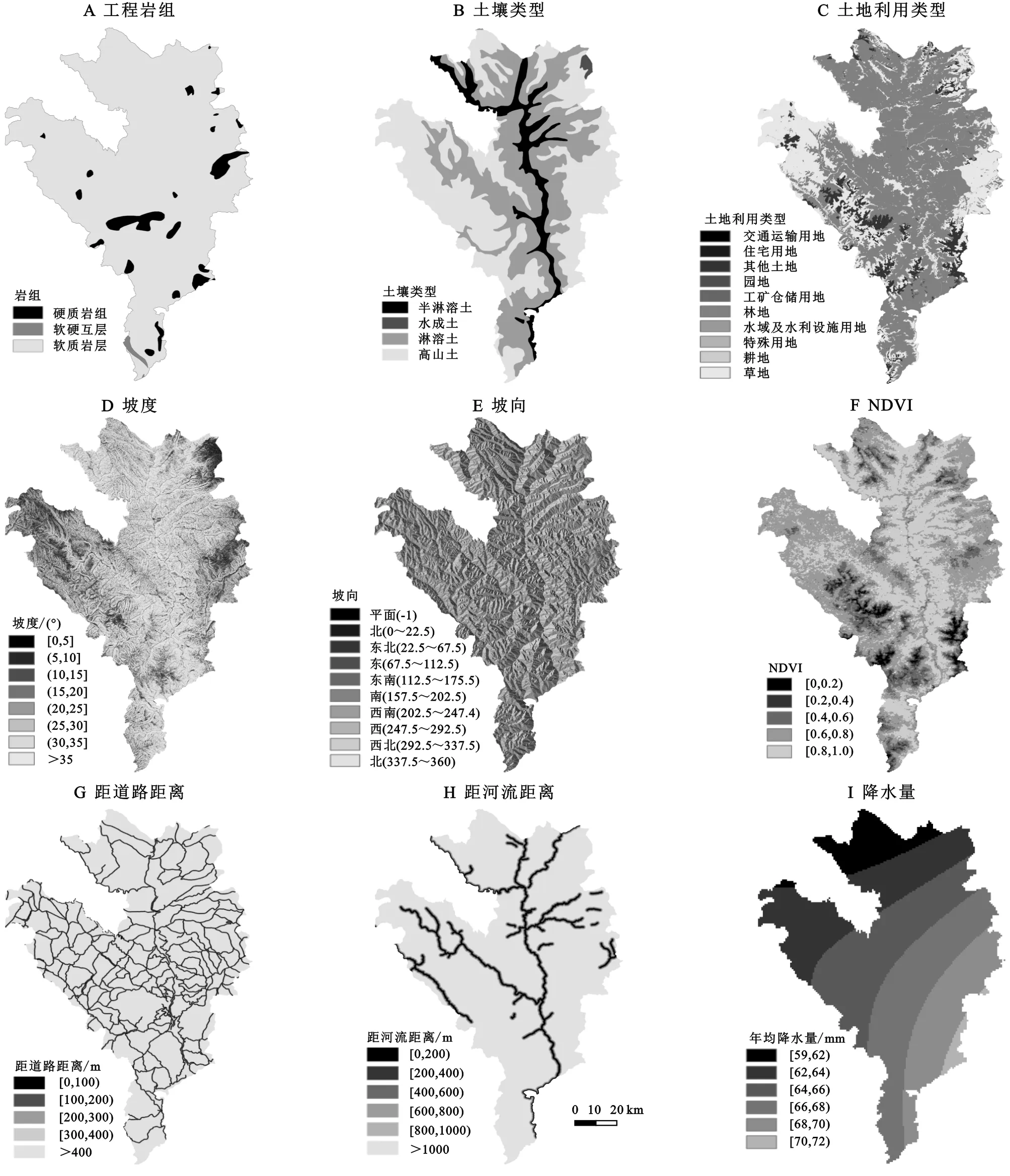

2.2.1 评价因子选取 地质灾害危险性受多种因素影响和制约,并且不同因素对其影响和制约程度也不同[16-18]。合理地选择评价因子才能更加准确地做出地质灾害危险性评价,每个研究区具体情况不尽相同,都具有其自身特点,因此评价因子也需要谨慎考量,本研究区评价因子的选择不仅参考了大量已有研究成果,还结合了雅江县当地崩滑流地质灾害的实际情况和具体特点。最终选择工程岩组、土壤类型、土地利用类型、坡度、坡向、NDVI、距河流距离、距道路距离和降水量等9个因子进行雅江县地质灾害危险性评价,各评价因子分级情况见图1。基于软件ArcGIS 10.6,由DEM数据生成雅江县坡度和坡向数据;距河流距离和距道路距离因子分别根据雅江县河流和道路分布图利用缓冲区功能分析计算提取;降水量数据根据1989—2018年雅江县周边6个气象站点多年平均降水量,运用Kriging方法进行插值得到雅江县内降水空间分布图。

2.2.2 信息量法 信息量法源于信息理论,是一种对数化随机分布概率以解决度量问题的定量统计预测方法,早已被广泛应用于滑坡、斜坡稳定性的空间预测等环境地质研究中。信息量法的应用思路可简单理解为通过计算某种地质因素提供的研究对象的信息量值,根据其大小来评价其与地质灾害发生的关系[8-14]。信息量法在地质灾害评价中的使用,使得各评价因子与地质灾害的关系紧密程度被更直观、数字化地表达。

信息量是条件概率运算,但在实际应用时各评价因子对地质灾害发生的贡献率是用样本频率来计算:

(1)

式中:S为研究区评价单元总数;N为研究区有地质灾害分布的单元总数;Si为研究区内含有评价因素Xi的单元数;Ni为分布在因素Xi内特定类别内的地质灾害单元数。

单元的危险性等级由总信息量值I来确定,各评价因子单元的综合信息量值越大,表示其贡献率越大,则越有利于地质灾害的发生,意味着该区域危险性等级越高,反之,贡献率低不利于地质灾害发生,其危险性也就越低。需要计算出所有单元格综合信息量值,根据其值大小进行类别划分,得到等级不同的危险区。

图1 地质灾害评价因子分级

(2)

式中:I为评价单元总的信息量值;n为参评因子数。

根据前面的分析结果,选取土壤类型、坡度、坡向、工程岩组、降雨量、距道路距离、距河流距离、归一化植被指数(NDVI)和土地利用类型9个指标因子开展地质灾害危险性评价。

首先,利用ArcGIS软件平台,将各评价因子的基础数据转化为30 m×30 m的栅格数据,再分析各评价因子与地质灾害点的空间位置关系并根据公式(1)计算每个评价因子下的每个等级信息量值,最后利用公式(2)以及叠加9个评价因子含有信息量值的图层,依据其综合信息量值大小重分类,得到赋有综合信息量值的研究区地质灾害危险性分区图。

3 评价结果与验证

3.1 地质灾害分布特征

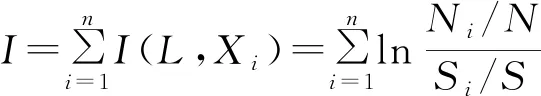

雅江县地质灾害点基于谷歌卫星影像(2018年)通过目视解译获取,并经实地调查验证,地质灾害主要类型包括滑坡、泥石流和崩塌,共计224处灾害点。利用GIS的空间分析功能统计上述评价因子与地质灾害数量和密度的关系,见图2。从工程岩组来看,地质灾害密度最大的是硬质岩体,约为0.03个/km2。土壤类型中,地质灾害主要发生在半淋溶土类型,有地质灾害点130个,灾害密度约为0.19个/km2。土地利用类型中,地质灾害在水域及水利设施用地发育较多,地质灾害密度约为0.82个/km2。坡度大于20°更易发生地质灾害,200个地质灾害点都处于20°以上坡面,其中>35°时地质灾害密度最大,约为0.05个/km2。南坡地质灾害更加发育,灾害密度约为0.04个/km2。距河流距离小于400 m地质灾害最集中,200 m内的地质灾害密度约为0.27个/km2,200~400 m的地质灾害密度约为0.20个/km2。距道路距离小于200 m时地质灾害更集中,100 m内与100~200 m地质灾害密度均大约为0.09个/km2。NDVI在0.6~0.8地质灾害密度最大,约为0.04个/km2,有地质灾害点135处。年均降水量在68~70 mm有地质灾害99处,地质灾害密度约为0.05个/km2。

图2 评价因子与地质灾害关系

3.2 危险性评价结果与验证

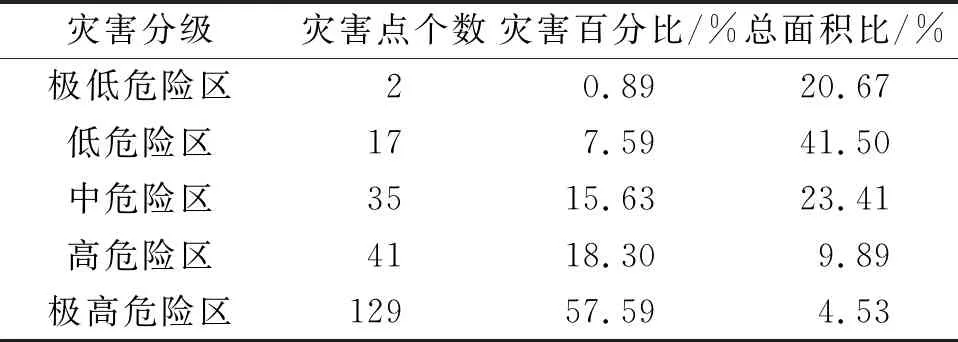

3.2.1 危险性评价 根据上文信息量公式计算得出各分级指标的信息量值,见表1。在ArcGIS软件中,依据总信息量值采用自然断点分级法对雅江县进行地质灾害危险性分区,分为极低、低、中、高、极高危险区5个分区[8],为了能直观地看出地质灾害点分别落在何种级别危险性区域,特将地质灾害点与危险性分区图叠加成图(图3)。

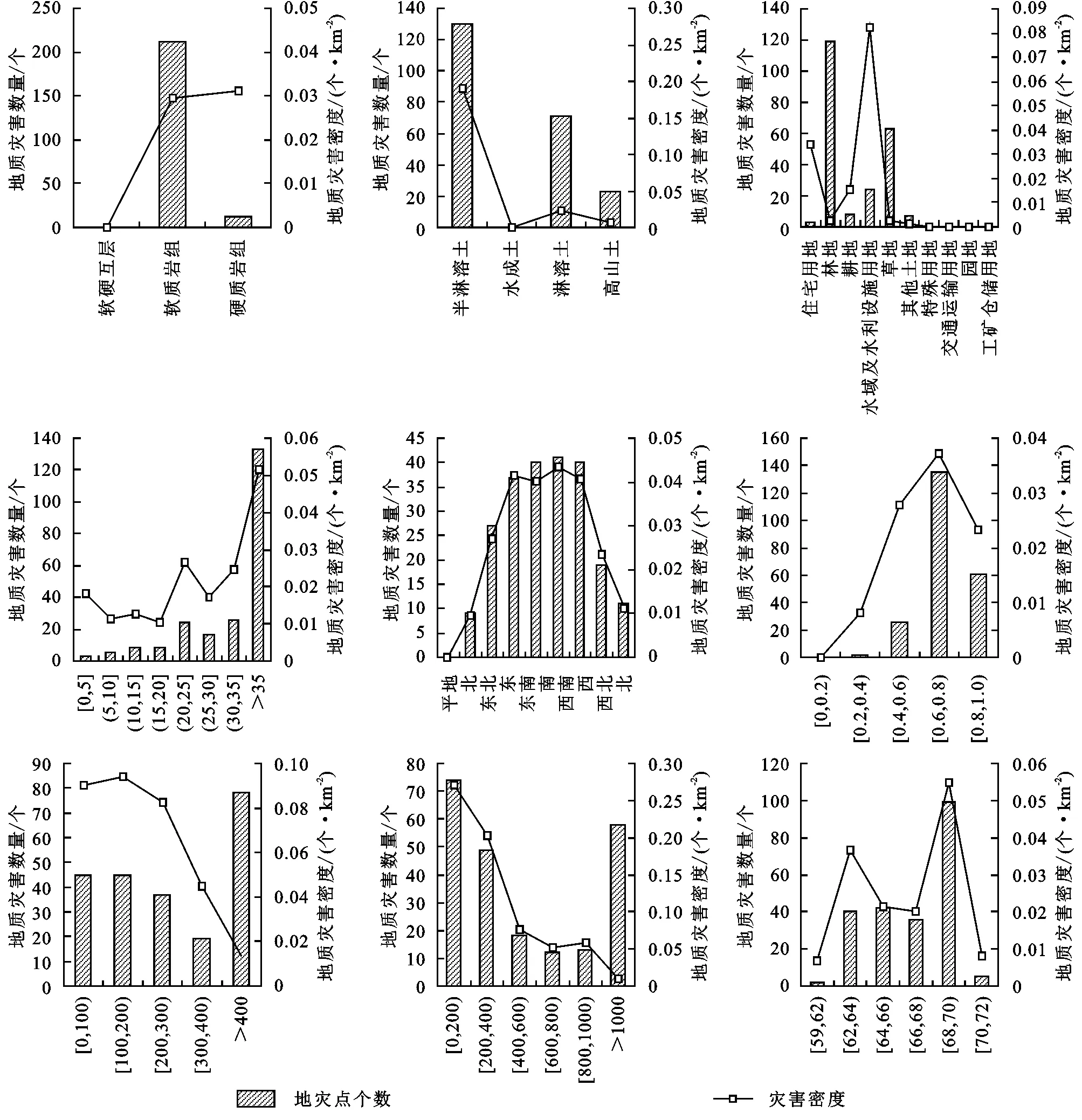

表1 各因素信息量

图3 地质灾害危险性分区

利用ArcGIS的空间统计功能统计5个等级的危险性分区面积,分区面积与雅江县面积之比为:极低危险区20.67%,低危险区41.50%,主要是高山区,人口密度低,受人类工程活动影响小;中危险区23.41%,主要是在道路附近这种人类工程活动比较强烈的地方;高危险区9.89%,极高危险区4.53%,基本位于河流两侧,主要发生泥石流灾害。

经信息量模型分区结果和统计情况(表2)表明,研究区共170处地质灾害位于高危险区以及极高危险区,占总地质灾害的75.89%。其中高危险区地质灾害与总灾害比为18.30%;极高危险区地质灾害与总灾害比为57.59%。中等及以下等级危险区地质灾害发育较少。因此,最终结果可以看出地质灾害点与危险性分区吻合度较高,利用GIS和信息量法得出的危险性分区结果比较理想。

表2 危险性分区结果统计

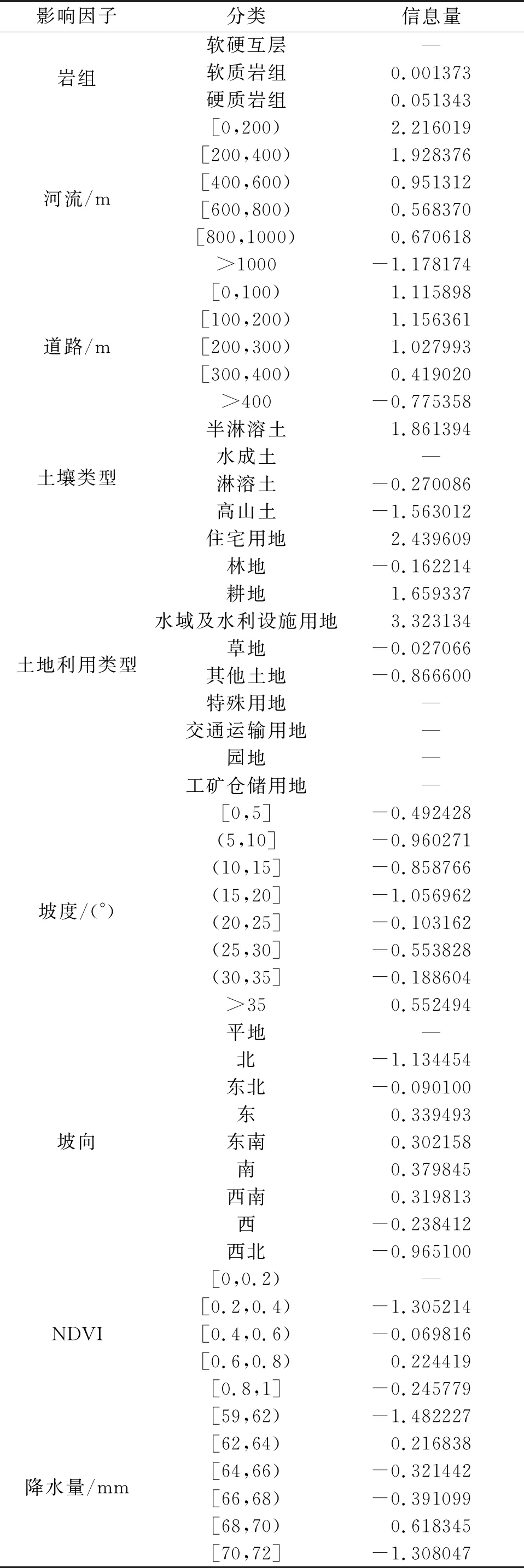

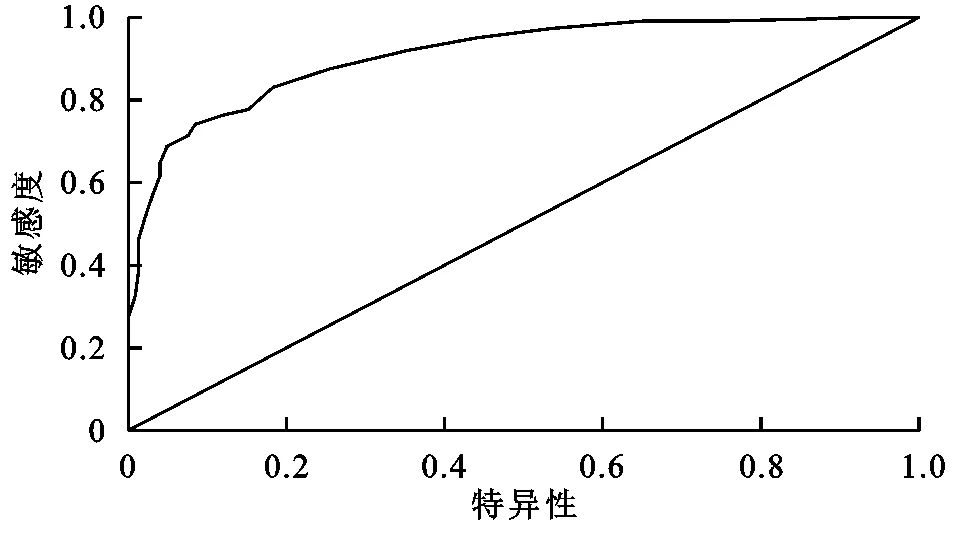

3.2.2 评价精度验证 受训者操作特征曲线(receiver operating characteristics,ROC)是评价模型精准度的常用方法[19-20]。它以预测结果的每个值作为可能的判断阈值,以假阳性率(特异度)为横坐标,即代表研究区中非地质灾害实例经试验诊断为阴性(不真实地质灾害)的概率;以真阳性率(灵敏度)为纵坐标,即代表真实地质灾害经试验诊断为阳性(发生地质灾害)的概率。ROC曲线线下面积(Area Under Curve)取值范围为[0.5,1],中间一条斜线为参考线,其线下面积0.5,ROC曲线越靠近左上角,其线下面积越大,表示模型精度越高。

研究区内共有地质灾害点224处,为了更客观、公正地进行模型精度验证,运用ArcGIS在研究区内随机生成224个测试样本点,将这些测试样本点以及实际地质灾害点的概率数据导入SPSS软件中并绘制出ROC曲线,即图4,可以看出ROC曲线很接近左上角,AUC值为0.909,非常接近1。可见在本研究区构建的信息量模型精度较高,所得地质灾害危险性评价结果可靠。

图4 地质灾害危险性评价结果ROC图

4 讨论与结论

4.1 讨 论

从工程岩组来看,地质灾害更易发生在硬质岩体中,新鲜岩石力学强度相对较高,但风化后强度显著降低,常发生滑坡、崩塌等工程地质问题。土壤类型中,地质灾害主要发生在半淋溶土类型,半淋溶土发生层分化明显,表层具有不同厚度的腐殖质层,其下游粘化土层,透水性相对较差,不利于泄洪。土地利用类型中,水域及水利设施用地地质灾害更多,一是因为水域多为低地势、沟谷深壑,二是河流冲刷容易造成岩(土)体滑动。坡度大于20°地带更有利于地质灾害的发育,较大的地面或沟谷坡度为其发生提供了基础条件。地灾更集中在南坡,来自南方的暖湿气流在南坡造成较为丰富的降水。距河流距离小于400 m、距道路距离小于200 m时地质灾害更集中,河流冲刷或道路的使用使得岩(土)体更易松动。NDVI在0.6~0.8,年均降水量在68~70 mm更易发生地质灾害,虽然植被覆盖度较高,但植被更喜在阳坡(南坡)生长,更多的降水也使得土壤更加松软、岩体更易滑动。

地质灾害评价有定性评价与定量评价,定性评价受主观影响,而定量评价是根据大量数据所计算得出的结果,更加客观,因此,信息量法在地质灾害评价中受到广泛应用[21-24]。本研究还存在许多不足,评价因子和模型选取的不同可能也会造成最终结果的差别,没有运用多个模型相互补充和验证,但是最终评价结果与青藏高原高山峡谷地貌区其他县特征比较吻合,有一定的区域代表性。深受深切河谷地貌和人类工程活动影响,地质灾害主要分布在断裂发育、岩体较破碎的河流两侧以及道路旁边。

目前,雅江县还没有一个完善的地质灾害评价系统,本文的危险性分区为其地质灾害评价系统添砖加瓦,也为以后其他人员的相关研究提供参考。青藏高原东南缘地区地质结构复杂,水系发达,同时还受其他多种因素影响,地质灾害频发,但是关于地质灾害的研究还不是很成熟,本文也为青藏高原东南缘地区的地质灾害危险性评价提供一个参考依据。

4.2 结 论

(1) 根据各评价因子信息量值来看,研究区致灾评价因子中土地利用类型、距河流距离和距道路距离所占比重较大,是地质灾害的主控因子。从各评价要素提供的信息量值来看,硬质工程岩组,土壤类型为半淋溶土,土地利用类型为水域及水利设施用地,坡度>20°,坡向为南,NDVI值在0.6~0.8,距离河流400 m以内,距离道路200 m以内,降水量在68~70 mm,地质灾害危险性越高。

(2) 地质灾害危险性分区结果表明,研究区14.42%被划为高危险区以及极高危险区,研究区内224处地质灾害点,其中170处落在高危险区和极高危险区中,占总灾害点的75.89%。中危险区面积占23.41%,有35处地质灾害点,占总灾害点数15.63%。低危险区与极低危险区面积占研究区面积62.17%,共有灾害点19个,占总灾害点数的8.48%。AUC值为0.909,表明利用信息量法进行研究区危险性区划较为精确。