基于LECI的三峡库区重庆段景观生态敏感性分析及关键修复区识别

2021-04-27彭春花周启刚孟浩斌李明慧刘栩位

彭春花, 周启刚, 孟浩斌, 李明慧, 周 浪, 刘栩位

(1.重庆工商大学 环境与资源学院, 重庆 400067; 2.重庆工商大学 旅游与国土资源学院,重庆 400067; 3.生态环境空间信息数据挖掘与大数据集成重庆市重点实验室, 重庆 401320)

近年来,随着人类活动和全球环境的加速变化,人类对环境资源高强度的开发和利用,对生态环境以及经济社会可持续发展构成了极大威胁[1]。因此,如何全面准确评价生态环境状况的研究,成为国内外学者关注的研究方向[2-3]。景观格局作为多种景观镶嵌体在空间上的排列组合,与生态过程的变迁有着密切关联,对于保护自然资源和维持物种多样性等生态功能具有深刻影响,不同的景观组成和配置又将影响生态作用各异的景观功能[4-6]。从景观生态学角度出发,基于景观格局和景观功能来构建涵盖多尺度、多指标影响因素的景观生态状况评价体系,全面准确反映区域敏感性变化趋势和吸收外界干扰能力,同时在一定程度上可以掌握景观生态环境状况优劣和相应的区域特征,为恢复区域生态环境提供科学指导。

景观生态敏感性是指在各种自然和人为干扰下,通过特定的阈值测定景观生态环境状况的变化特征。当前国内外学者关于生态环境脆弱性和生态环境敏感性研究较多[7-10],基于景观角度研究区域景观生态环境状况及景观生态敏感性相对较少。在自然状态下,受外来干扰和自身调节的双重作用下的景观生态系统演变发展具有特定结构、功能和特征,其变化受干扰程度和系统稳定的影响,而景观格局能够反映景观生态系统中不同景观单元之间的空间格局及关系[6],景观功能可体现着各类景观单元所拥有的生态服务功能,景观功能的消退或丧失将直接导致区域间生态敏感性的加剧[11-12]。现目前,学者们大多采用景观格局指数或生态要素等方法对区域展开景观生态状况评价或景观敏感性研究[13-14],而基于景观功能以及景观格局相结合的研究较为薄弱[15-16]。同时,当前关于生态环境状况的敏感性影响因素多为定性考量,定量考量较为缺乏[17]。因此,从景观格局和景观功能整体出发,研究区域的景观生态环境状况及其敏感性显得尤为重要,不仅能够充分体现研究区的景观生态敏感性综合特征,其评价结果还能直观且全面反映区域景观生态环境状况[18],也能为区域生态保护和修复策略提出一定的研究基础。

三峡库区土地结构复杂,生态环境脆弱敏感,资源不合理的开发利用引发的植被破坏、水土流失、物种多样性丧失等突出问题严重威胁着库区的生态安全[19]。本研究从景观功能和景观格局整体出发,选取多影响因子指标构建景观生态状况评价模型,基于景观格局的组成和配置要素,并结合景观功能构建新的LECI(景观生态状况指数)和LESI(景观生态敏感性指数)评价体系来研究三峡库区重庆段景观生态状况及敏感性时空变化。该评价方法同时选取多期三峡库区遥感数据,通过静态与动态结合分析方式,对库区景观生态敏感性进行时空变化特征的研究与评估,识别区域景观生态敏感区,为研究区域的关键生态修复区提供一定的参考依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况与数据来源

1.1.1 研究区概况 三峡库区重庆段涵盖重庆市22个区县,东起巫山县、西至江津区、南起武隆区、北至开州区。该区域地理位置介于东经105°49′—110°12′,北纬28°31′—31°44′,面积约为46134km2。三峡库区重庆段地处长江中下游平原和四川盆地,地表起伏较大,地形地貌复杂,以山地丘陵为主。该区域作为我国西南部具有重要生态功能的生态屏障区,同时也是长江上游生态敏感区之一,生态环境十分脆弱敏感。该区域自然资源丰富、景观类型多样、景观组成复杂,近年来库区人类活动加剧,对环境资源不合理的开发利用导致库区内人地关系紧张,人类活动和环境变化带来的外界压力严重影响生态系统稳定性,急需展开区域生态环境状况的敏感性评价研究。

1.1.2 数据来源 本研究时序上以2002年、2007年、2012年、2017年四期为研究年限,所使用数据包括三峡库区重庆段土地利用数据、归一化植被指数(NDVI)数据、植被净初生产力(NPP)数据。其中研究区土地利用数据来源于地理数据空间云平台下载的Landsat5 TM和Landsat8 OLI遥感影像数据(时相均为6—10月份且云量较少),空间分辨率为30 m×30 m,结合三峡库区实际景观类型和遥感影像特点,采用最大似然监督分类和目视修正结合的方法,将研究区划分为水域、草地、耕地、未利用地、建设用地和林地6种景观类型,对解译后土地利用类型精度验证的Kappa系数均在0.86以上,符合本次精度要求;NDVI,NPP均从NASA地球科学数据网下载的MODIS数据中得到,NDVI来自MODIS 3级16日合成归一化的植被指数MOD13A1产品,空间分辨率为250 m×250 m;NPP来自MOD17A3产品,空间分辨率为500 m×500 m。将所有数据空间分辨率重采样为250 m×250 m。

1.2 研究方法

1.2.1 移动窗口法 本研究基于移动窗口法[20],采用Fragstats4.2软件中Moving Window模块,利用500 m大小的移动窗口,在景观层面计算斑块个数、板块密度、香浓均匀度及香浓多样性等景观格局指数,最终获得各景观要素的空间分布规律图。

1.2.2 景观生态状况评价指标体系 景观生态环境状况评价是利用一个综合指数(景观生态状况指数,LECI)评价研究区域景观生态环境的整体状态[17]。本研究基于景观功能和景观格局的景观组成、景观配置3个要素来构建生态状况评价体系。其中,景观组成表示不同景观类型的数量、面积对生态系统的生境质量、物种流动和其他生态过程产生的影响;景观配置不同于代表不同景观的数量和面积的景观组成,景观配置侧重于景观斑块的空间分布和排列的相互关系[21]:景观功能反映景观生态系统的生态服务功能情况,受景观组成和配置的影响[22-23]。

1.2.3 景观生态状况评价模型 景观是一个整体系统,其格局和功能在外界干扰和本身自然演替作用下呈动态变化特征。景观功能需基于自身格局,而功能亦是格局体现,因此难以判定两者对生态环境状况的好坏程度。将景观格局中的景观组成、景观配置和景观功能3个方面的评价结果进行综合计算,构建一个新景观生态状况评价指标,LECI(景观生态状况指数),它表示某个时间点的景观生态状况和质量的空间特征[21]。景观组成和景观配置相互关联,共同影响景观功能,因此LECI的计算公式如下:

(1)

式中:Pa1,Pa2,和Pa3分别代表景观组成、配置和功能的综合评估结果,权重w为0.5。

1.2.4 景观生态敏感性评价模型 景观生态敏感性本质上是一个动态参数,受生态系统变化的综合影响,可通过研究基准年限内两个时间点的景观生态状况变化来评估在时间上的敏感性变化,本文选取4个时间点数据,因此计算得到3个时期LESI(景观生态敏感性指数)数据,其计算公式如下:

LESI=LECIen-LECIbe

(2)

式中:LECIbe和LECIen分别表示时间段的开始时间点和结束时间点的LECI。为了更好地评价研究区域生态敏感性时空变化情况,依据相关参考文献[17],将研究区LESI分为极负敏感(LESI<-0.2)、微负敏感(-0.2

持续弱化型和波动弱化型两者都表明景观生态条件都在恶化,生态系统不稳定,二者之间存在一定程度差异。波动增加型和持续增强型两者都表明景观生态条件正在改善,生态系统相对稳定,生态系统结构和功能都在逐年提高,二者之间存在一定程度的差异。

2 结果与分析

2.1 三峡库区重庆段景观生态状况分析

景观生态状况是景观功能与景观格局的景观组成和景观配置计算结果的集成表达。通过对2002—2017年四期数据进行处理,分别计算景观组成、配置和功能3个要素。结果表明:2002—2017年三峡库区重庆段景观生态状况的空间分布趋势总体保持一致,呈现从西到东景观生态状况等级值逐渐增大的趋势。其中LECI高值区间主要分布于东北部的巫山县、巫溪县,中部的石柱县、武隆县以及北部的江津区,表明这些区域的生境质量和生态状况良好;LECI中高值主要分布于东北部的奉节县、云阳县以及主城区的周边区域,表明区域景观生态状况整体较好;LECI中低值主要分布于东北部的开州区、万州区,中部的丰都县、忠县、长寿区以及西部的江津区,表明区域的景观生态环境状况整体偏差;LECI低值主要分布与重庆市主城区以及万州区的中心区域,表明该区域的景观生态状况整体较差。

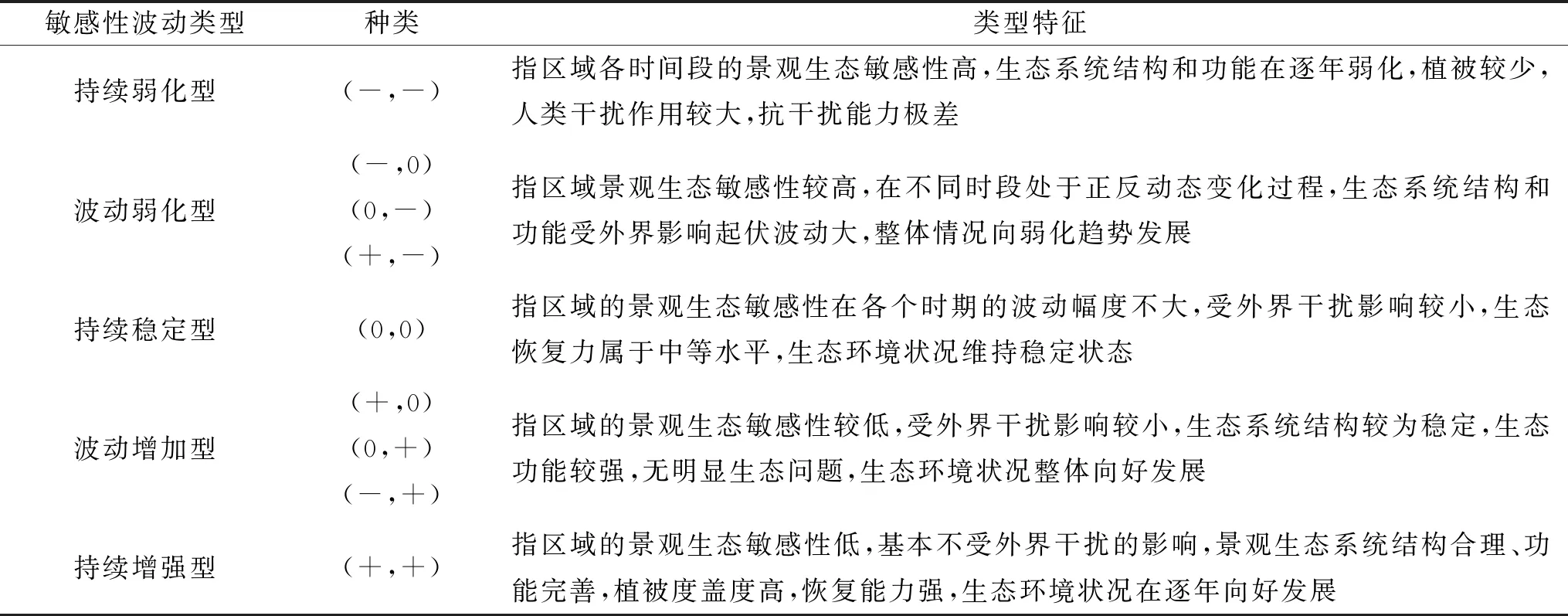

表1 景观生态敏感性等级波动类型

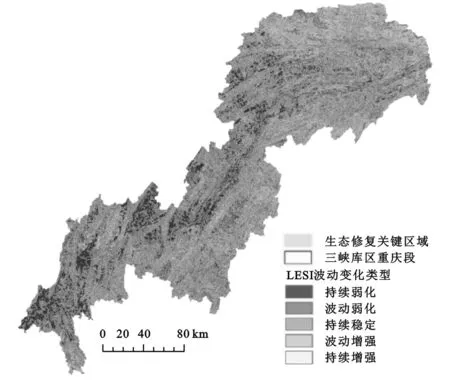

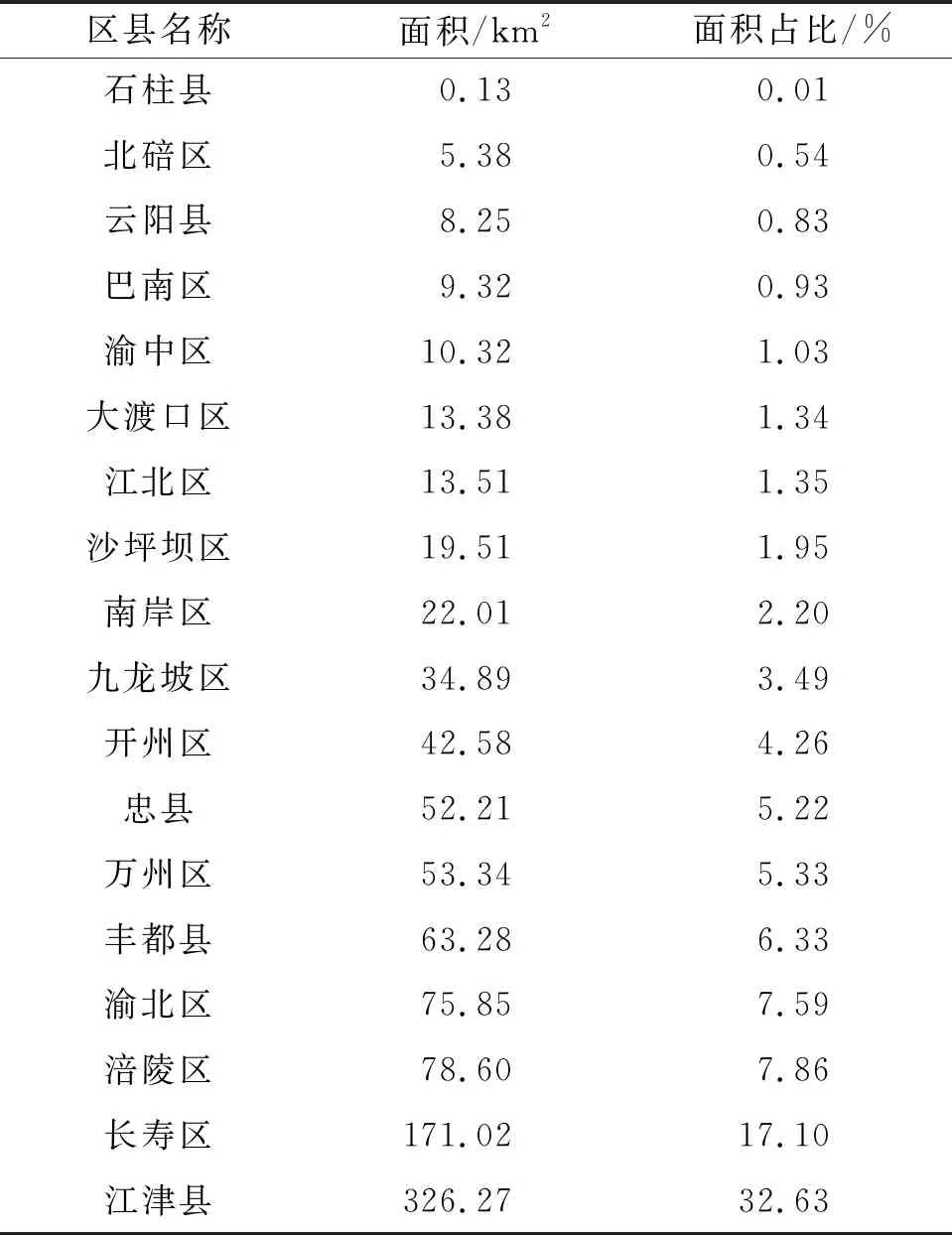

为了更好地探讨三峡库区重庆段景观生态状况的时空变化,本文对4个时期的景观生态状况进行等级划分(附图10),共分为5级:差(0≤LECI≤0.2)、较差(0.2 总体而言,近15 a三峡库区重庆段景观生态环境状况大部分处于一般和良好的阶段,整体生态环境状况较好。从3个时间段来看,较差和差的生态环境状况面积在2012年以前逐年增加,表明部分研究区的景观生态状况在逐渐变差,但在2012年后变差速度有所减缓,同时,景观生态状况良好和好的面积在2012年后有所增加,表明研究区景观生态状况在逐渐变好。 2.2.1 景观生态敏感性时空变化分析 景观生态敏感性是衡量景观生态环境及生态系统稳定性的重要因素,研究其景观生态状况及敏感性时空演变特征有助于优化区域生态环境,对识别区域生态修复区和协调生态平衡具有重要意义[24]。三峡库区重庆段LESI的时空特征分布见附图11。 第一阶段(2002—2007年)景观生态敏感性以微负敏感为主,其占据整个研究区面积的49.843%,中性敏感占42.922%,极负敏感占6.615%,微正敏感占0.618%,极正敏感所占面积最少,仅0.002%。其中,极负敏感区域主要分布在研究区西南部及北部,中性敏感分布较为平均,其在研究区内部均有分布,微负敏感和微正敏感仅在局部区域有所分布。 第二阶段(2007—2012年)景观生态敏感性以中性敏感为主,其占据整个研究区面积的47.426%,微负敏感占34.395%,微正敏感占16.721%,极负敏感占1.394%,极正敏感仅占研究区面积的0.064%。第二阶段的微负敏感区域主要分布在第一阶段的极负敏感区域,而其中性敏感区域主要分布在第一阶段的微负敏感区域,因第一阶段生态敏感均值(-0.080)小于第二阶段(-0.024),说明研究区第二阶段敏感整体较第一阶段有了一定的提升,但部分区域仍属于负敏感类型。 第三阶段(2012—2017年)研究区全域景观生态敏感性基本被中性敏感占据,其面积占比达到98.208%,而微负敏感、微正敏感、极负敏感占比分别为1.044%,0.744%,0.004%,极正敏感可以忽略不计。第三阶段的中性敏感区域几乎替代了第二阶段各类生态敏感性区域,又因第三阶段生态敏感均值(0.001)大于第二阶段(-0.024),说明研究区第三阶段生态敏感整体生态在向好的方向转变,但提升水平不大。 2.2.2 景观生态敏感性等级波动变化分析 通过相减3个阶段研究区LESI得到两期差值,将等级差值分为以下类别:持续弱化型(-,-)、波动弱化型[(-,0);(0,-);(+,-)]、持续稳定型(0,0)、波动增加型[(+,0);(0,+);(-,+)]、持续增强型(+,+),分类结果见图1。对5种变化类别分别进行统计,持续弱化型占比6.054%,波动弱化型占比44.331%,持续稳定型占比32.120%,波动增强型占比17.494%,持续增强型仅占比0.001%。其中持续弱化型主要分布于研究区西部,少量分布于北部;波动增强型主要分布于研究区东部,少量分布于南部;波动弱化型和基本不变型分布较为均等。由此可以看出,持续增强型的低占比说明三峡库区重庆段在研究时间内景观生态稳定性不高,同时,持续弱化型所属的研究区西部及北部区域尤其需要警惕景观生态退化风险。 图1 景观生态敏感性波动变化空间分布 2.3.1 基于LECI和LESI的景观生态关键修复区识别 基于多年期的LECI平均值和LESI的波动情况共同识别研究区生态修复的关键区域,以LESI持续弱化型与四期平均的LECI等级为差的区域叠加,同时剔除面积低于0.1 km2的碎小区域,最终形成999.83 km2的景观生态关键修复区域,占研究区总面积的2.17%。修复区沿长江两岸呈现出两极分化的情况,巫溪县、巫山县、奉节县、武隆区生态状况较好无关键修复区域分布,其余区县关键修复区域的面积及占比见表2。江津区待恢复的关键区域面积为326.27 km2,占比最大,为32.63%,石柱县、北碚区、云阳县、巴南区关键修复区面积分别为0.13,5.38,8.25,9.32 km2,占比均小于1%。 2.3.2 主要生态修复策略 生态修复区是前期注重区域发展,而区域景观生态状况差,生态敏感性持续弱化,区域本底状况差且持续恶化的区域,在生态优先的发展格局下,应更加注重生态修复区域的环境治理与生态保护。根据不同区域的修复目标与修复条件,因地制宜开展生态修复,如位于研究区的西南部的重庆主城区,建成区面积大,应控制城市扩展速度,同时加强绿色基础设施建设,提高城市生态状况水平;长寿区、江津区与城市主城区相邻,开州区与万州区作为重庆的较大城市,这些区域发展中应该加强工程措施,严控建设过程中的污染排放,适当封山育林,改善区域环境状况;研究区中重庆市郊县可加强农田整治工程、防护林建设工程、封山育林等环境建设,并充分发挥耕地、林地的生态功能,改善区域内生态环境。此外,为保证待修复区域的良好修复效果,可建立长期生态监测体系,及时发现修复关键区域内生态环境问题以及修复过程中出现的问题以调整修复措施。 表2 各区县生态修复关键区域统计 (1) 在国内外生态敏感性研究中,关于生态敏感性评价研究主要是针对某一单一的生态环境问题进行评价研究,研究其生态敏感性变化更多是基于各类影响因子的变化来综合评价,同时关于长时间连续序列的时空动态变化研究也相对缺乏。本研究基于景观生态学角度,从三峡库区重庆段景观的格局与功能方面构建生态状况评价体系,在时间和空间上分析三峡库区重庆段的景观生态状况和景观敏感性,采取递进方式,结合景观生态状况指数和时间维度来计算景观生态敏感性指数以及敏感性波动情况,该评价模型能从时间和空间变化下评价三峡库区重庆段的景观生态敏感性,选取的11个指标因子也具有综合代表性,使其评价体系和评价范围更加全面,同时从时空动态的角度以LECI和LESI共同识别研究区待修复的关键生态区域,并因地制宜提出修复策略。 (2) 生态敏感性是区域自然和人类活动对生态系统共同作用的结果,本研究主要基于景观生态学从景观的格局和功能角度研究生态环境的景观生态状况和景观生态敏感性,多注重景观生态环境本身自然因素和作用,忽略了人类的社会经济作用,社会经济对生态环境作用的定量化表达有待进一步研究,因此,结合区域的社会经济状况是本研究下一步工作的主要方向,以达到精准识别生态修复关键区域,更加快速、高效修复生态环境,提高生态环境质量。 (1) 2002—2017年三峡库区重庆段景观生态状况的空间分布趋势总体保持一致,呈现从东到西景观生态状况等级值逐渐减小的趋势。近15 a研究区整体生态环境状况较好,部分研究区的景观生态状况在逐渐变差,2012年为转折点,在此之后生态环境状况有所改善。 (2) 研究年限内区域整体生态在向好的方向转变,但提升水平不大。第一阶段(2002—2007年)景观生态敏感性以微负敏感为主,第二阶段(2007—2012年)及第三阶段(2012—2017年)景观生态敏感性以中性敏感为主,研究年限内区域整体生态在向好的方向转变,但提升水平不大。 (3) 景观生态敏感性等级波动变化空间分布差异较大。持续弱化型主要分布于研究区西部;波动增强型主要分布于研究区东部。研究区整体景观生态稳定性较低,西部及北部区域需警惕景观生态退化风险。 (4) 待生态关键修复区域空间分布差异大。识别研究区生态关键修复区域面积共999.83 km2,占研究区总面积的2.17%,江津区、长寿区及重庆主城区待修复的区域较多,不同区域应采用不同生态修复策略。2.2 三峡库区重庆段景观生态敏感性分析

2.3 三峡库区重庆段景观生态关键修复区识别与策略研究

3 讨论与结论

3.1 讨 论

3.2 结 论