川南长宁背斜形成的几何运动学分析

2021-04-20姚金鹏

姚金鹏,陈 伟

(西南石油大学 地球科学与技术学院,四川成都 610500)

长宁构造发育在川南低缓褶皱带与大凉山-大娄山断褶带过渡部位,由长宁背斜、建武向斜等褶皱组成。长宁背斜呈北西-南东走向,长宁背斜东南部较宽,向西北背斜宽度逐渐变窄[1-2]。背斜的脊线呈北西-南东走向,在西北端发生弧形弯曲,背斜脊线转为北东-南西走向,即灯杆坝背斜。川南长宁地区五峰组-龙马溪组已证实含有丰富的页岩气资源。近年来随着二维、三维地震资料品质的提高,对于长宁地区的研究较为成熟。但以往的研究,通常认为长宁背斜是由基地断层所控制的断层转折褶皱。运用断层相关褶皱理论解释长宁背斜的形成是被普遍接受的观点,但是长宁背斜究竟是何种断层所控制的褶皱?其形成的主要阶段是在什么时期?解决这些问题,是揭示长宁背斜构造带几何学、运动学特征,长宁背斜构造变形与形成机制的关键。

1 长宁背斜构造空间展布特征

本文在长宁背斜选取了西部、中部、东部各选取了一条北东-南西向构造地震大剖面,对比分析了长宁背斜空间上的展布特征。

1.1 长宁背斜西部几何学特征

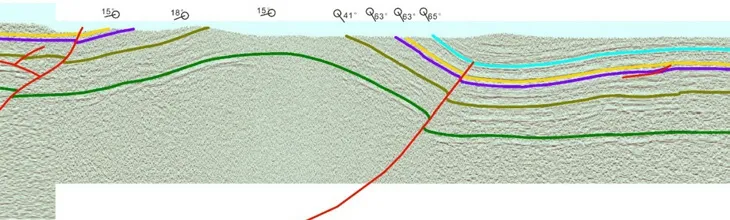

剖面A-A’(见图1)位于长宁背斜主体西部,剖面上构造单元从南向北依次为罗场向斜、长宁背斜,地层除从震旦系到第四系发育较为齐全,长宁背斜呈北翼陡倾、南翼平缓的背斜变形,由于前翼倾角近于直立,因此地震剖面上长宁背斜北翼区域呈杂乱反射,难以成像。在区域地质图上,背斜前翼(北翼)地表无断层出露,地层纵向连接,无明显的错动。长宁背斜西部具典型的断层传播褶皱特征。受华蓥山褶皱带北西挤压的影响,背斜走向出现变化,转为北东向的短轴状背斜(图1)。由于向北传递的应力在背斜处受阻,断层在逆冲过程中向上消失,构造样式呈现断层传播褶皱几何变形特征,前翼地层近于直立。从模拟的运动学过程看,断层从基底向上逆冲,断层末梢逐渐向地表传播,倾角逐渐增大,断层滑移/传播比偏小,主断层未达地表,受断层传播褶皱三角剪切区的影响,背斜前翼与断层末梢处(向斜区)发生强烈的剪切破裂与变形。

图1 长宁背斜西部A-A'剖面地震解释

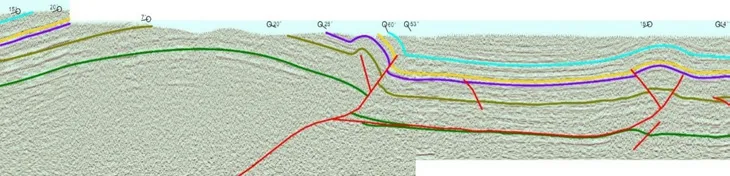

1.2 长宁背斜中部几何学特征

从B-B’开始往东,长宁背斜走向往南偏转,由东西向转为南东向(图2),长宁背斜的变形机制也由断层传播褶皱向断层转折褶皱过渡,主要逆冲断层的位移量大部转入寒武系底部的软弱层滑脱,并在前陆方逆冲形成次级的逆冲推覆褶皱带。

图2 长宁背斜中部B-B'剖面地震解释

1.3 长宁背斜东部几何学特征

长宁背斜东部C-C’,主要逆冲断层在背斜北翼的末梢处出现反向逆冲,在背斜前翼叠加了一次级背斜。随着主要逆冲断层向东转化为断层转折褶皱,断层沿寒武系底部软弱层滑脱,再向上逆冲,导致原来前翼的叠加次级背斜逐渐长宁背斜分离,随着滑脱量的增大,平面上呈现出两组向东分叉的背斜形态(图3)。

图3 长宁背斜东部C-C'剖面地震解释

2 构造带形成机制

对于长宁背斜的东中西部构造几何学分析只是初步的推断,为了进一步验证上述推断的精确性,下面将进行该区域的形成机制探讨和运动学正演模拟。

2.1 形成机制探讨

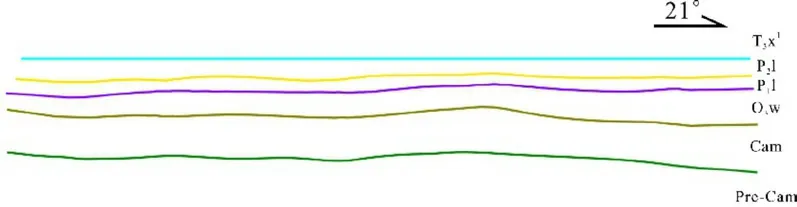

为了探究长宁背斜构造的形成模式以及验证构造解释的正确性,笔者将对A-A’典型地震反射剖面进行构造平衡恢复。为了提高构造恢复结果的准确性,对A-A’地震反射剖面不同层位赋予合理的速度,从而进行时深转换,经时深转换后得到的地震反射剖面与实际情况更加吻合,在此基础上进行的构造平衡恢复可信度更高。对于构造活动相对简单的长宁背斜构造来说,首先考虑消除控制背斜形态断层的构造影响:先对喜马拉雅期的高角度逆冲断层进行构造恢复,还原早期的构造形态。根据主断层和反冲断层的构造特征,采用三角剪切的构造恢复方法。

通过去断距、去褶皱等步骤,将三叠系须家河组底拉平后最终得到的模型(图4),从图4可以看出地层形态基本为平行的稳定沉积,证明长宁背斜的主体形成很可能为喜山期构造事件下统一应力场作用结果。早期学者对该地区所做的磷灰石裂变径迹研究也显示长宁地区的快速隆升发生在距今约45Ma 前的始新世,此时已经进入喜山期。初步推测长宁背斜主体是在喜山期同一应力场作用下形成的[4-6]。

图4 长宁背斜A西部A-A'恢复(须家河组拉平)形态

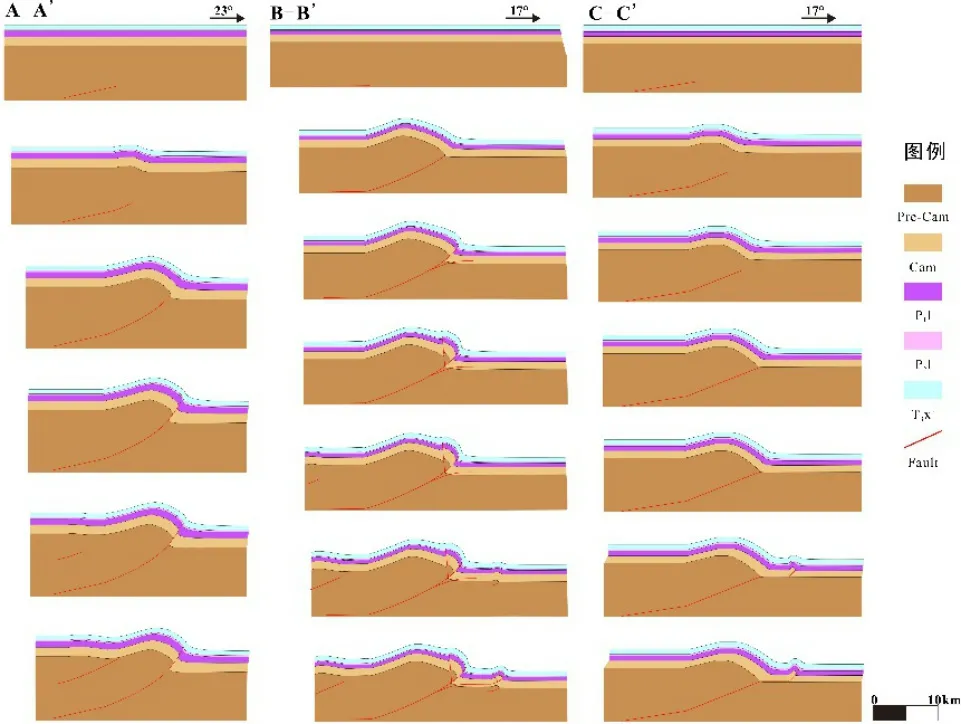

2.2 正演模拟

对于长宁背斜的南中北部构造几何分析只是初步的推断,为了进一步验证上述推断的精确性,下面将进行该区域的形成机制探讨和运动学正演模拟。

正演模拟结果较好地恢复了长宁背斜形成的运动学过程,与之前的吻合(图5)。其中背斜西部A-A’剖面原始长度67.77km,现今长度59.14km,缩短量为8.63km,缩短率12.73%;中部B-B’剖面原始长度93.15km,剖面现今长度79.07km,缩短量为14.08km,缩短率15.12%;东部B-B’剖面原始长度77.16km,剖面现今长度70.29km,缩短量为6.87km,缩短率8.9%。从缩短率数据认为:长宁背斜变形强度存在空间差异,由中部向东西两侧递减,中部累计缩短量为14.08km,累计缩短率为15.12%。

图5 构造正演模拟结果

3 结论

1)长宁背斜主体为一典型基底卷入式断层传播褶皱,但空间上存在一定差异,中西部为典型的断层传播褶皱,东部受寒武系底部软弱层滑脱影响,呈现由断层传播褶皱向断层转折褶皱过渡,并在前翼向上逆冲。

2)通过构造变形的运动学正演模拟认为,长宁背斜的主体形成很可能为喜山期构造事件下统一应力场作用结果,与前人利用磷灰石裂变径迹得到的结果一致。

3)长宁背斜变形强度存在空间差异,由中部向东西两侧递减,中部累计缩短量为14.08km,累计缩短率为15.12%。