从北京市两次地名普查实施看测绘技术发展

2021-04-20吴飞

吴 飞

(1. 北京市测绘设计研究院, 北京 100038; 2. 城市空间信息工程北京市重点实验室, 北京 100038)

0 引言

地名是一个非常古老的概念,出现了文字,就有了地名的记载。地名是重要的地理信息和社会公共资源,也是重要的文化形态和载体。地名承载着人类文明发展的历史,是国家和民族文化的记忆、情感的寄托。地名与人们日常生活密切相关,广泛应用于国家的经济文化建设、社会治理、国防外交等方面[1]。

地名与测绘有着紧密联系,地名的空间信息获取,离不开测绘技术;测绘的地图表达又离不开地名。地名是人们读懂地图的纽带,地图是表达地名的有效载体。为了摸清地名现状,新中国成立后我国开展了两次全国性地名普查,时间跨度30年。两次地名普查发生在不同的历史时期,本文通过对比两次地名普查的时代背景、要求和采用测绘技术手段的差异,折射出30年间社会的发展变化和测绘技术的进步,同时也见证了我国测绘技术由传统模拟测绘向数字化测绘、信息化测绘的发展变化。

1 两次全国地名普查的时代背景和要求

1.1 第一次地名普查的时代背景

1979年,国务院召开第一次全国地名工作会议,部署全国地名普查工作,确定了政府组织地名调查的工作机制。第一次地名普查发生在改革开放之初。受刚刚结束的“文革”影响,全国各地地名十分混乱,普遍缺乏管理,到处都是“东风”“红卫”等革命地名;一地多名、一名多写、音译不准、用字不当现象屡见不鲜。

第一次地名普查从1979年持续到1986年。普查范围为中国大陆全境。开展地名一普的主要目的在于摸清国家地名的基本情况,厘清地名本源,拨乱反正,恢复传统地名[2]。

1.2 第一次地名普查的要求

北京市第一次地名普查开始于1979年,以区县为基本单元开展普查工作。

地名一普的对象涵盖人文和自然地理实体名称,包括各级行政区划和驻地名称、居民点名称、道路街巷名称、重要名胜古迹纪念地名称、大型人工建筑物名称,自然地理实体名称主要为河流、湖泊、山峰等。普查的内容包括地名的地理位置、读音、书写、别名、来历含义以及历史变迁等。

1.3 第一次地名普查的主要成果

地名一普“成果”有4项,称为“图、表、卡、文”,即以区县为单位的图(地名图)、表(地名录)、卡(地名卡片)、文(地理实体概况)4项。其中,“图”“表”包括全部地名,“卡”用于较重要地名,“文”用于重要地名。要求4项成果相互对照,内容一致。未能留下音、像等多媒体信息。

1.4 第二次地名普查的时代背景

第一次地名普查后的30多年来,伴随我国经济社会快速发展,城市化进程快速推进,新地名不断产生,部分老地名逐渐消失,全国地名情况已经发生了巨大变化。国务院于2014年至2018年组织开展第二次全国地名普查[3-4]。北京市同期组织实施,成立普查领导小组及办公室,由市规划和民政部门牵头,成员单位由市发改委、市教委、市公安局、市交通委、市水务局等24个部门组成。普查按照“统一领导、上下联动、分工协作、合力推进”的工作原则开展。普查标准时点为2014年12月31日。

1.5 第二次地名普查的要求

普查对象包括自然地理实体和人文地理实体两大门类。北京市地名普查类别为全部12大类中的11大类(没有海域),具体为陆地水系、陆地地形、行政区域、群众自治组织、非行政区域、居民点、交通运输设施、水利、电力、通信设施、纪念地旅游景点、建筑物、单位等,普查内容为名称、地理位置、地名来历、含义、历史沿革和实体地理概况等约20多项信息[5-6]。

北京市地名二普的任务是查清全市地名的基本情况,完成地名标准化处理,建立北京市地名和区划数据库并开展成果转化和推广应用工作。

1.6 第二次地名普查成果

北京市的地名二普“成果”主要有地名成果表、地名目录、地名成果图和地名数据库等。地名成果中包含有地名照片、地名音视频等信息。利用这些普查成果,编制出版地名二普的公开出版物“图、录、典、志”,开展地名研究、地名公共服务和地名文化宣传等工作。

1.7 两次普查成果的比较

数据标准:地名一普时,地名数据分类没有完善的标准规范,只针对地名主要类型进行普查;地名二普的数据分类依据《地名分类与类别代码编制规则》(GB/T 18521—2001),地名分类较一普时更系统、科学和细致。

成果种类:地名一普主要为“图、表、卡、文”四种成果,地名二普成果更为多样和丰富,包括了成果表、目录、图和数据库以及多媒体照片音视频信息。

成果数量:地名一普普查地名2万余条,地名二普普查71万余条。

信息化状况:地名一普主要为纸质成果,二普主要为数据成果,尤其建立了地名数据库,为地名管理、共享、服务提供了基础。

2 两次地名普查的主要工作流程

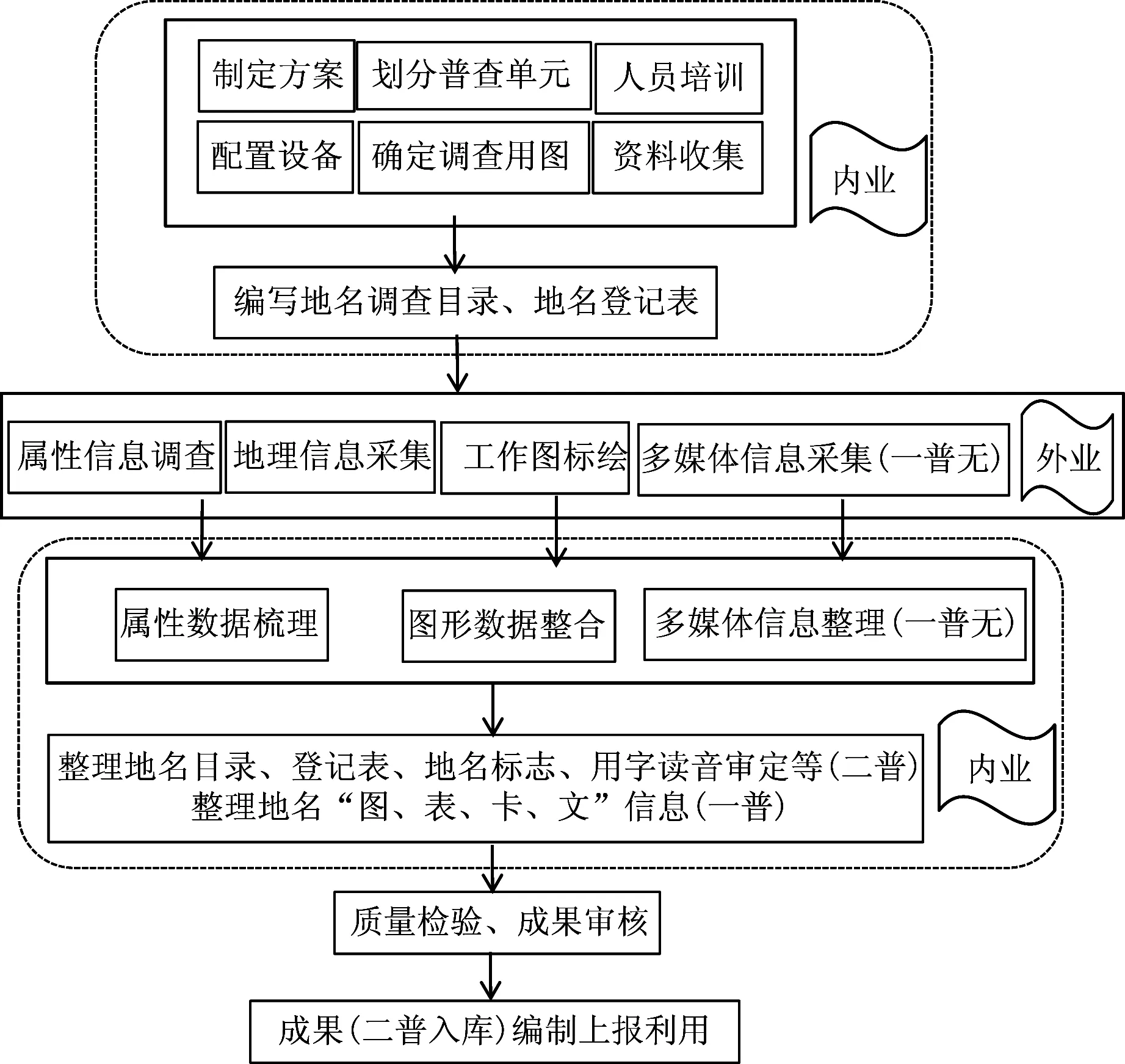

地名普查环节较多,按照实施过程,主要有普查方案制定、人员培训、配置设备、确定调查用图、资料收集、内业预处理、实地采集、内业整理、质量检验审核、成果编制(数据入库)、成果上报归档和成果利用等环节,地名普查工作流程如图1所示。

图1 地名普查工作流程

尽管时代有差异,但两次地名普查遵循的主要环节没有变化,除去地名普查准备环节和地名普查成果上报环节外,地名普查的核心工作是资料收集整理、地名信息采集和成果整理编制三大主要步骤。简单概括为“内、外、内”的流程,其中,资料收集是获取地名普查所需的地名相关文字和地图资料,主要为内业工作;地名信息采集是实地调查地名位置及周边情况,获取地名来历含义等信息;成果整理则是将收集的资料和实地获取的信息进行综合分析处理,形成最终的地名成果。两次普查实现过程所不同的是,地名一普主要通过人工手动记录方式普查,而地名二普主要采取全流程数字化、信息化方式普查。

3 测绘技术在第一次普查中的应用。

主要体现在资料收集、普查实施和成果整理编制等环节。

3.1 资料收集

一普时主要参考资料为1972年版的1∶50 000地形图、不太完整的公文档案和地名公开出版物,资料相对匮乏,多为实物资料,利用率较低。

3.2 普查实施

主要依赖普查人员的实地考察和民间走访。将实地考察及走访信息人工手动记录下来。主要利用1∶5万地形图图解法获取地名坐标位置,坐标在图上手工量测获取,精度较低,误差较大。

3.3 成果整理编制

20世纪70年代末开展的“地名一普”时,还没有运用计算机设备,手工操作贯穿于地名普查的全过程。“图、表、卡、文”四项成果,除部分“文”为打字、油印外。“表、卡”都是手工标注或抄写。地名图编制,当时还是纯手工制图,制图人员利用小笔尖编绘地图,容易出错,不易修改,一张图往往绘制大半年,生产效率低。

“地名一普”公开的成果主要有地名录和地名志。地名图作为插图在录或志书中少量出现。测绘技术在“地名一普”中主要用于图解坐标和绘制地名图。这时还处在模拟测绘技术阶段。

4 以3S技术为代表的测绘技术在第二次普查中应用广泛

4.1 资料收集

地图资料采用了北京市普查时点的平原区1∶2 000、山区1∶10 000数字地形图作为普查工作底图,相较1∶5万地形图精度更高和现势性更好[7]。除大量收集地名档案、公开地名出版物等信息外,还获取了大量政府管理的地名文字台账数据。这类数据记录了地名名称和地址,但没有空间坐标。借助地名地址数据库匹配技术,通过数据转换、数据清洗、地址匹配等三个步骤,将大量文字描述地址转化为实体的空间位置坐标。数据转换和数据清洗是匹配工作的预处理。数据转换是将各类台账数据转换为统一标准格式的含地名名称和地址信息的数据。数据清洗是将各类台账数据进行统一性、规范性核查,剔除台账中无效信息、缺失信息。地址匹配的关键是建立地名分词库和规则库。以现有地名地址数据库为基础,将地名地址进行分段拆分,建立分词数据库和规则库,通过不同的地名分词和规则的组合实现地名地址的匹配。“地名二普”时,利用匹配技术实现了120万条台账数据的空间化,匹配准确率达90%以上,节约了人力和时间成本,提高了数据整理的工作效率。

4.2 普查实施

除常规的车辆、电脑、打印等设备外,主要依靠北京市第二次全国地名普查一体化平台组织实施。该平台集合GIS、GNSS、RS等信息化测绘技术,实现普查“内-外-内”环节之间的无缝衔接和普查数据采集、存储、分发、管理检验以及输出的全流程信息化,全流程进度和质量控制[8]。

4.2.1平台的结构

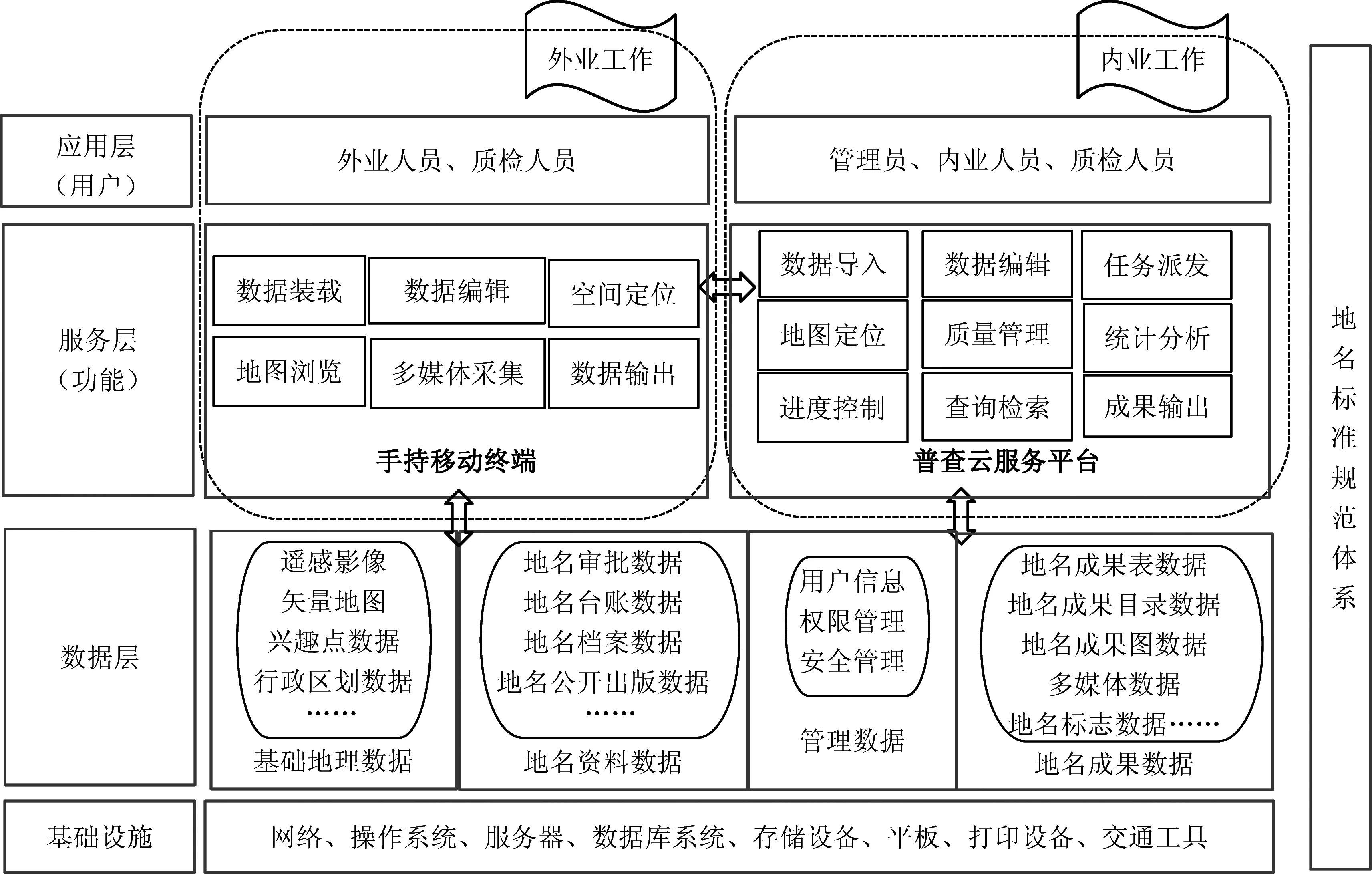

地名普查一体化平台主要由手持移动终端、普查云服务平台组成,通过网络或离线方式进行数据交换,实现地名普查“内-外-内”环节之间的无缝衔接。地名普查一体化平台包括基础设施层、数据层、服务功能层和应用层。基础设施主要是为普查提供所需的基础环境,包括网络、操作系统、服务器、数据库系统、存储设备、外业采集平板、交通工具以及成果打印设备。数据层则包括普查所用到的四种类型数据,基础地理数据是普查的地理空间基础,包含矢量、影像、兴趣点和行政区划数据等;地名资料数据是地名普查收集的专题数据,主要有地名管理部门的审批数据、地名台账数据、一普地名档案以及公开出版物地名数据和地名图;管理数据是支撑普查平台的各类权限、用户管理数据;地名成果数据是普查最终形成的成果数据,主要有地名成果表、录、图、多媒体、地名标志、跨界地理实体等数据。服务功能层主要是手持移动终端和普查云服务平台。应用层为普查外业和内业的作业人员、质检人员和管理员。平台结构如图2所示。

4.2.2手持移动终端

(1)硬件的基本配置:操作系统Android5.0以上,CPU四核1.2GHz以上,存储容量8G以上。具备工业三防能力,防尘、防水、抗摔,耐低温、长续航8 h以上。(2)硬件的功能:多媒体采集功能,支持800×104像素拍照、录音、录像,用于地名照片,音视频采集。空间定位功能:可获取GPS和北斗卫星信号,空间定位精度为米级。地图数据存储和读取功能:支持0.5 m高分辨率遥感影像和1∶2 000矢量电子地图显示,用于查找实地地名位置。手持终端软件功能:具备地名调查表和地图数据的装载、多尺度影像矢量地图浏览显示、地名地理实体空间坐标采集、地名调查表属性编辑、多媒体照片及音视频采集和标识、外业调查数据的输出等功能。

图2 平台结构

4.2.3普查云服务平台

普查云服务平台主要功能包括:地名资料和地图数据的导入、地名目录和登记表数据编辑、地名坐标定位、按区域类别时间的综合查询、地名多音字生僻字统计分析、普查任务派发和进度跟踪、地名质量核查和标记管理、地名成果表及数据的输出等功能。

通过云平台,可以实现多普查区域、多地名类别、多作业人员在线同时工作。将地名普查的管理者、内业作业员、外业作业员、质量检查者统一到一个平台分工协作。

(1)首先,管理者通过云平台设置作业权限,分配内外业工作任务,将需要普查的地名目录和地名登记表派发给内外业人员,并通过平台的统计功能随时了解项目进度和总体质量情况。

(2)内业作业员收到派发任务后,在平台上进行地名资料导入和预处理、初步填写地名目录和地名登记表。利用平台高精度电子地图,获取地名坐标信息,描述地名地理实体概况等信息。可以将需外业核实的地名登记表标识出来,由管理员分发给外业作业员。

(3)外业作业员利用手持移动终端,装载需要外业采集调查的地名登记表和目录,实地采集地名坐标、采集多媒体照片和音视频信息,并核实属性信息,通过离线方式将成果数据导回到云平台。

(4)内业作业员收到外业采集的信息,综合其他地名资料,补充完善相应的地名登记表和目录。

(5)质量检查者在云平台上开展检查工作,将质量问题标识在对应地名登记表中,内外业作业人员可实时查看,按要求修改。利用手持移动终端外业核实信息的准确性。

(6)最后,验收人员依据普查进度和质量情况,及时将地名普查成果输出,供普查机构审核和验收。

通过地名普查一体化平台,实现了普查内外业一体化和各环节信息共享流转。地名普查含有涉密及不宜公开信息,尽管手持移动终端和云平台留有通信接口,实际实施中,主要还是采用离线方式传递数据,保证了安全,一定程度降低了效率,但较地名一普,还是大大提高了普查质量和效率。

4.3 成果整理编制

北京市地名二普“成果”主要有地名成果表和地名目录各约71万余条、地名成果图117幅和包含地名照片及音视频的地名数据库4.3 TB等。成果内容较一普更为丰富,成果形式均为电子化方式存储和展示,地名采集数量相较一普时增长了30余倍。

普查成果转化利用较一普也更为丰富、广泛。利用普查所建立的地名数据库编制北京市“图、录、典、志”,数据源出一处,有效保证了四项成果的协调统一。基于GIS的计算机地图制图系统和基于平面设计软件的图文排版系统发挥了重要作用,极大提高了地名图的编制效率和质量。除了传统 “图、录、典、志”等纸质成果外,地名二普还建立了服务公众的北京地名网(http:∥www.bjdiming.com/)和政务应用的地名管理平台,开展了多项地名基础研究,地名数据库作为核心数据库未来将持续更新[9-10]。

5 结束语

第一次地名普查开始于改革开放之初,我国还处在传统模拟测绘阶段,通过测绘技术与以数据库和计算机技术为代表的新技术结合,催生并发展了数字化测绘技术,21世纪以来,伴随着数字测绘技术与以通信技术、网络技术为代表的信息技术的交叉融合,催生并发展了信息化测绘技术。两次地名普查跨越的30年,正是我国改革开放蓬勃发展的30年,国家经济社会、城乡建设取得了巨大成就;这30年,也是我国测绘技术快速发展的30年,见证着从传统模拟测绘向数字化测绘、信息化测绘的现代测绘方式的转变。未来,测绘技术将会同以航空航天、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链为代表的空间科学、信息科学和计算机技术交叉融合,催生并发展智慧化测绘技术。跨界融合、泛在感知、智能自主、精准服务将会成为智慧化测绘技术的特征。30年来,斗转星移,可以见证发展的、记住乡愁的、留住历史的、传承文化的,还是那些无声的地名。以第二次地名普查建立的地名数据库为基础,借助新型测绘技术,还将不断提高地名管理能力,提升地名公共服务水平,让地名更好地发挥应有的作用。