屠美如:爱、美、责任伴随的一生

2021-04-18陈欢

陈欢

在一个阳光明媚的午后,我们有幸来到屠美如老师的住所。这是一栋充满宁静与艺术气息的房子,屠老师身穿一件红色毛衣,笑容明朗,热情地招呼我们进屋。她领我们来到家里的一间阳光房,房间里摆放了很多绿植,在阳光的照耀下充满生机,还有一只花猫悄然探出头来观望。桌子上有为我们准备的茶点和屠老师手写的一沓厚厚的资料记事,桌面是复古花砖的图案装饰,精美雅致。在这样的氛围里,我们开始走进屠老师的幼教人生。

幼年往事

1933年,屠美如出生在江蘇常州一个温馨、富裕的家庭,童年的生活幸福而温暖。然而好景不长,1937年,全面抗日战争爆发,在她5岁时,常州沦陷,亲人遭难、家园被毁,一家人逃难到上海法租界生活。上海沦陷后,日本人对国人实行奴化教育,强迫中小学生学习日语。目睹家破人亡的惨状,屠美如对日本鬼子怀着深深的恨意,“我宁可考零分都不愿学鬼子的语言,不做亡国奴!”——小小年纪的她通过这种方式表达自己的愤怒和反抗。1949年,中华人民共和国成立后,她感受到旧社会和新社会是如此不同,一切都是那么充满希望与活力。而这一时期她正值青春年华,是建立世界观和人生观的阶段,保尔·柯察金的话永远铭刻在她的心中,成为她的座右铭——人最宝贵的是生命。生命每个人只有一次。人的一生应当这样度过:当回忆往事的时候,他不会因为虚度年华而悔恨,也不会因为碌碌无为而羞愧;在临死的时候,他能够说:“我的整个生命和全部精力,都已经献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”而这段话也成为屠美如铭记一生的格言。

与幼儿教育的不解之缘

屠美如从小就对美与艺术有着浓厚的兴趣。据她回忆,小时候在家里看到过一张贺年卡,卡片上画的是瑞士的雪景,当时她就萌生了想画画的念头,后来还真的去买了水彩颜料来画画。尽管画得一团糟,但也许就在这时与艺术有了冥冥之中的联系。高中时,屠美如去杭州参观了浙江大学的建筑系,看到教室里陈列着一排排大大的写生板,有人在静静地画风景画,“当时就吸引了我,我好羡慕”。回来之后便萌生了报考建筑系、成为一名工程师的想法。建筑系属于理工科,她想着尽管自己不会美术,但数学学得还不错,也许可以圆梦。没想到在报考时得知建筑系要加试美术,只能遗憾放弃,报了水利工程系。可是,人生就是这样充满惊喜与转折,高考时由于她的文科考得比较好,便被转入以文科见长的金陵大学儿童福利系。没承想,原本志愿做工程师的她成了人类灵魂的工程师,并把自己的一生都奉献给了教育事业。就这样,屠美如开始了与南师的不解之缘。

1951年9月,屠美如来到金陵大学儿童福利系,次年院系调整为南京师范学院幼儿教育系。1955年毕业后,她被分配到南京师范学院附属幼儿师范学校担任专业教师。当时,这所学校建校还不足两年,是全国首批创建的幼儿师范学校之一,幼儿教育是一门新专业、新学科。在没有课本和参考资料的情况下,屠美如等青年教师根据所学知识和在幼儿园的实践经验,自己制定教学大纲、编写上课教材。因为每门课都要从头开始准备,她们经常备课到深夜。屠美如兢兢业业在岗位上工作了17年,为祖国培养了数千名幼师学生。1972年以后,受“文化大革命”影响,幼儿师范学校关闭,屠美如被分配至向阳中学(今宁海中学)任教,有机会向美术老师请教学习画画,这为她后来的美术教育研究打下了专业基础。

见证了南师学前的两个“从无到有”

·学前教育美术教材的创编

1979年,屠美如调回阔别已久的南京师范大学任教。那时,正值“文革”结束,很多研究成果都被否定和荒废,幼儿教育处于一片空白,急需一大批骨干教师在荒漠中开辟出一片全新的天地。本着对美术的喜爱和兴趣,屠美如选择了学前儿童美术教育这门课程,跟随吴璇仪教授,开始了对美术教育的研究。

20 世纪80年代,屠美如承担起教学和科研的双重任务,解决教材短缺的问题是当务之急。那时我们的学前教育是全面向苏联学习,虽然苏联已经建立了一套完整的学前教育课程体系,但如何与我国的幼儿教育实际结合起来,这方面的研究还很薄弱。从陈鹤琴等老一辈的教育研究者伊始,南京师范大学一直秉持着理论和实践相结合的优良传统,屠美如意识到,只有扎根实践,深入幼儿园去,才能总结出经得起考验的理论。从1981年开始,她便选择去南京市第三幼儿园蹲点做研究,每周两天去班上观察、实验、分析、讨论,风雨无阻,这一做就是10年。在这段长达10年的时间中,屠美如投入了大量精力研究儿童绘画发展的特点,在丰实的实践经验和对东西方美术教育价值观批判吸收的基础上,提出了幼儿美术教育目标的核心是:发展幼儿艺术思维,发掘创造潜能,使幼儿的兴趣、情感、智力的发展在美术活动中达到统一。完成了《3-4 岁儿童绘画表征能力发展的实验研究》《4-5 岁儿童绘画特征研究》《5-6 岁儿童绘画特征研究》《对 3-6 岁儿童颜色感知和运用能力的研究》等论文。

在长期对幼儿园的观察和研究中,她发现幼儿园美术教学存在的问题:教学内容基本以认知、技能技法为中心,教学方法采用教师示范、幼儿模仿的方式,对幼儿艺术作品的评价多以“像不像”为标准。她进一步了解到,幼儿园教师们不敢放手让幼儿画画的原因主要是担心他们不会画、画不好。在这种情况下,屠美如选择亲自带班执教,随机抽样选了12 个孩子,从小班开始一直到大班,用引导 - 发现式、情境 - 陶冶式的教学模式,鼓励幼儿依靠自己的观察来画画,进而比较不同教学法对幼儿美术能力发展的差异,梳理出一套将认知与情感相结合、基于儿童绘画特征研究的美术教育课程方案,这在教育理念和方法上都极具变革意义。

在此期间,她接连写出了面向教师的教学讲义和面向幼儿的小、中、大班的美术教材,在此基础上,又编写了幼师的培训教材《幼儿师范学校课本:幼儿美术教学法》 和高等师范学前儿童美术教育教学参考用书《学前儿童美术教育》。说起那段往事,屠美如说:“这些教材不是闭门造车,都是在实践的基础上做出来的。” 她认为,教材不能干巴巴地讲,要有很多实践的案例, 要把这些对实践的研究和探索逐渐上升为理论。为了解不同阶段儿童绘画能力的发展差异,她没有照搬国外,而是采取实地调研的方式,选取了江苏、安徽的 880 名 5~15 岁的城、乡儿童进行调查研究,从不同年龄阶段幼儿的作品中,分析其绘画能力的发展,最后写成论文《儿童绘画发展阶段初探》。“这些都是从最基本的研究儿童开始,不是凭空出来的,只有深入了解儿童,才能把理论课建得扎实。”她在丰富的实践中搭建出幼儿美术教育的理论框架。

·学前教育重点学科的建设

在 20 世纪 90 年代,应南京师范大学重点学科的建设和发展要求,南师大的中年教师为学前教育重点学科的建设发挥力量,每个人都担负了很重的职责。当时大家都没有培养研究生的经验,屠美如作为江苏省教育重点学科带头人,她和同事们切磋研究,共同承担国家级、省级重点科研项目;和硕士、 博士生们一起深入幼儿园,做基础实验工作;不断拓展加深学前儿童教育理论的广度與深度,大力加强学前儿童教育改革与研究的力度。在此期间,她作为项目主持人,承担了6项“八五”“九五”国家级和省级的重点科研项目,其中“学前儿童美术教育的改革与研究”项目获1998年度全国师范院校基础教育改革实验研究项目优秀成果一等奖。10年内,在和同事们的共同努力下,南师学前建立了一整套从专科、本科、硕士、 博士到博士后流动站的完整幼儿教育体系,将学前教育学从省级重点学科提升为国家级重点学科。1992年,由国务院认定的中国第一个学前教育学博士点在南京师范大学建立,她成为我国第一位学前教育学博士生导师。

建立以爱、美、生命为目标的生态式融合课程

在幼儿园美术教育的改革方面,屠美如提出了艺术教育的目标应以培养儿童对美的感受、理解和创造为中心,她吸收了西方以学科为基础的艺术教育理论(DBAE),走出多学科艺术教育综合之路。在实验过程中,以欣赏教育为主要线索,建构全新的儿童艺术教育课程。通过对美的激发、引导,增进幼儿理解和欣赏艺术的能力,从而影响儿童艺术的创作和表现。这是美学和艺术各学科之间,在互生、互补中达到的最佳组合,对传统儿童美术教育提出挑战。

1989 年,屠美如作为访问学者前往哈佛大学进行三个月的学术交流,与哈佛大学教育研究院零点项目主任、著名心理学教授霍华德·加德纳开展了合作研究。加德纳是新皮亚杰理论的代表人物,主要从心理和认知的角度研究艺术。与加德纳的学术交流给屠美如带来很大的启发,她开始认识到艺术是人的一种特殊的思维活动,是人的情感和思维相结合的产物,由此也愈发认识到启发幼儿艺术思维的重要性。屠美如将艺术看作是人对客观现实的主观创造,它是通过情感符号实现的。既不能把艺术看作是幼儿纯粹的自我潜在意识的自由表现,也不能把艺术单纯地看成是幼儿认识世界的一种工具和手段。她认为艺术是人的一种特殊的思维活动,是以情感为动力,是人的情感和思维相结合的产物。可以说,这是批判性地吸收了东、西方文化精华后,对幼儿艺术生成作出的解释。

在吸收了现代美学思想的精髓后,她对幼儿审美心理和教育的观点有了新的突破。在她和楼必生、许卓娅合著的《学前儿童艺术综合教育研究》一书中,阐述了艺术教育在促进儿童心灵和谐、人格完满发展方面所起的不可低估的作用,提出审美-艺术在使当代普遍存在的“适应型”人格特征转变为“审美创造型”人格特征方面的教育价值,为幼儿艺术教育作了新的定位。此外,运用格式塔心理学等理论,提出了艺术同构论。她假设音乐、美术、文学三种艺术形式存在着共同的审美要素,可以通过审美直觉、通感、情感同构而相互迁移、渗透和沟通,这是一种综合性的艺术智慧。由此,她和同事们共同创造了学前儿童艺术综合教育的课程模式。此项研究为幼儿园音乐、美术、文学教育的改革提供了新的理论依据,同时,这种将不同独立学科进行综合调整的行动,打破了单科教学的格局,有利于幼儿整体素质的培养,从而为幼儿教育整体改革开拓了新的教学理念和发展途径。

在艺术综合教育研究的成果引发下,她运用综合教育的理念,开始考虑儿童教育全方位的改革。在滕守尧先生提出的“生态式美育”的启发下,开展了学前儿童生态式教育研究的工作,提出了以审美教育为突破口,用爱、美、生命的人文主义精神,对儿童进行整体性、融合性、开放性的生态式教育的主张。把感受生命、关爱生命、歌颂生命作为对幼小儿童实施教育的主旋律。

让我们的教育走出去

1985 年,由鲁洁和赵寄石两位教授带队的学前教育代表团第一次访问美国,共参观了洛杉矶、芝加哥、波士顿等 7 个城市的高等院校学前教育专业和幼儿教育机构,并结识了当时负责“零点项目”的霍华德·加德纳教授。据屠美如回忆,当时西方学者普遍对中国有一定的偏见和刻板印象,认为中国的教师都是手把手地教幼儿临摹画,缺乏关于幼儿的研究。1989 年,霍华德·加德纳教授来到中国的幼儿园进行实地探访,他在南京市第三幼儿园用了一个月的时间观察中国幼儿教育的发展,此行改变了他对中国的看法。

后来,屠美如作为哈佛大学的访问学者,由霍华德·加德纳教授主持,用全英文向波士顿地区学者作了题为《儿童绘画发展阶段初探》的演讲,受到了来自多个国家学者的肯定。会后,加德纳教授高兴地说:“我们以前都是跟中国的学生接触,没有跟教师接触过,没想到你们也做了这么多的研究。”因为艺术的兴趣和对儿童的研究,屠美如与加德纳夫妇成了好朋友。1994 年,屠美如路过美国时,哈佛大学又请她作了题为《通过艺术活动,发掘幼儿的创造潜力》的演讲,引发了参会者热烈的兴趣和讨论。

说起这段经历,屠美如不止一次地强调:我们总是缺少对自己的宣传,外国人都不知道我们做过这么多的研究。必须要让我们的教育走到国际,把自己的研究成果和理论推广出去,发出自己的声音。我国的幼儿教育是在开放式的思路中成长起来的,既接受了苏联凯洛夫思想,也接受西方皮亚杰主义的影响,但我们并不是拿来主义,而是结合了我国幼教现实,在批判吸收的基础上建立了自己的一套独特体系,走出了一条自己的路线。在艺术教育这一领域,我们超越了西方“灌输式教育”“园丁式教育”,提出了“生态式教育”的观点,主张不同艺术学科的生态式融合,使得在不同学科之间、艺术作品与幼儿之间、幼儿与自然之间建立多方面和多层次的互生和互补关系。她也非常希望新一代的幼教工作者能将我们的研究和理论翻译、宣传到国外,让我们优秀的研究成果和理论书籍走向国际。

充实幸福的晚年生活

屠美如1955年参加工作,2005年方才退休。那时她已72岁,整整工作了50年。原本可以在60岁退休的她,因为学科建设和专业发展的需要,将自己的兴趣搁置一旁,毅然挑起重担,承担起国家级、省级重点科研项目,为学前儿童美术教育的研究积累了累累硕果。他们这代人仿佛有着天生的使命感,在岗位上恪尽职守、尽职尽责。在这闪光的50年里,那个喜欢画画、心怀工程师梦想的女孩把自己的青春和汗水都交付给了中国学前教育事业的发展。“这50年来,我一刻也没有放松,全部都投入到工作中。”退休之后,屠美如总算有了自己的时间,画画、书法、参加各种各样的社会活动、帮忙打理丈夫喻继高的工笔画研究院……

在她家里,我们看到了她的很多书法作品,有王维的诗、苏轼的词、文徵明的文章,如此雋永雅致的作品不正是她的心境写照吗?屠美如向我们透露,书法是她80岁那年开始学的,当时儿媳妇考上了南京大学的研究生,恰好班级有开设书法课,她得知消息后便让儿媳妇帮忙询问能不能旁听,获得许可后便去学习了半年,每周都风雨无阻。“做事情第一个就是要忘却年龄,要我现在去,我也会去。”她以这句话回复了我们对她的崇拜和敬意。

结语

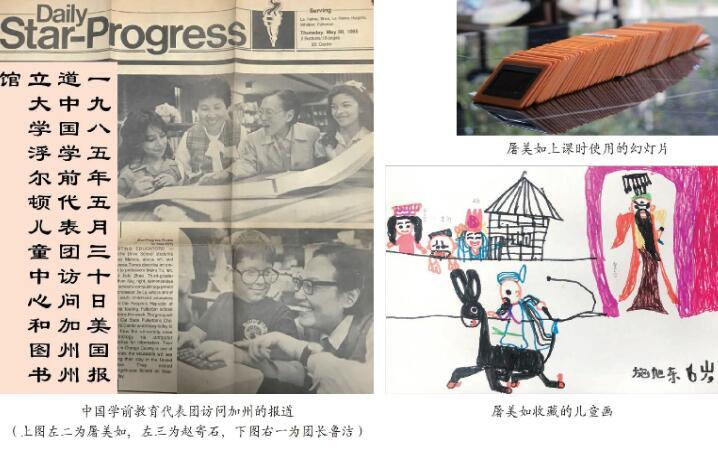

“生命因充实而年轻,生命因希望而闪亮,生命因奋斗而美丽”,这是屠美如对自己一生的总结。当她饱含热情地说出这句话时,我们感到自己的生命似乎也被点燃。伴随着这句话,我们仿佛看到了她往日那段充实而又一去不返的时光。尽管她表示退休后已不再关注幼教领域,用自己的兴趣爱好填满每天的生活,然而,在这位长者的家里,我们发现了一沓沓当年备课时的手写教案,它们摞得整整齐齐,和参加各项会议的文件资料一样,被分门别类地收藏着,带有时光印记的铁盒子里还珍藏着一张张小小幻灯片和脚本,那是当时给学生备课时做的。不仅如此,我们还看到不少多年前的儿童画作品,“这都是幼儿园孩子画下来的,搬家好几次都舍不得丢”。那些画在时光的侵蚀下,已经有些微微泛黄,屠老师如数家珍,一幅一幅地给我们讲着背后的故事,这又何尝不是一种热爱呢!

人物简介

屠美如,1933年出生,祖籍江苏常州。南京师范大学教育科学研究院研究员、博士生导师。1955年毕业于南京师范学院幼儿教育系,随后在南京师范学院附属幼儿师范学校从事教学工作17年,培养了大批幼儿教师和幼儿教育工作者。1979年进入南京师范学院学前教育专业,专门从事幼儿美术教育的教学和科学研究工作。曾任南京师范大学教育科学研究院研究员,中国学前教育研究会副理事长,世界学前教育组织中国委员会副主席。同时也是新中国第一位学前教育学博士生导师,江苏省重点学科学前教育学科带头人和国家级重点学科学前教育学科带头人。在此期间作为项目主持人,承担了6项“八五”“九五”国家级学前教育重点科研项目,以及多项省级重点科研项目,其中“学前儿童美术教育的改革与研究”项目成果获1998年度全国师范院校基础教育改革实验研究项目优秀成果一等奖。出版著作《学前儿童美术教育》《幼儿美术教学法》《幼儿园玩教具制作》《学前儿童艺术综合教育研究》《儿童美术欣赏教育研究:现代儿童审美艺术教育研究》《向瑞吉欧学什么—— <儿童的一百种语言>解读》《屠美如文集》等,译著《智能的阶梯》等。