“丝绸之路”宁夏段传统民居建筑研究

——以西海固地区为例

2021-04-16李琰君LiYanjun

李琰君 | Li Yanjun

张晓雨 | Zhang Xiaoyu

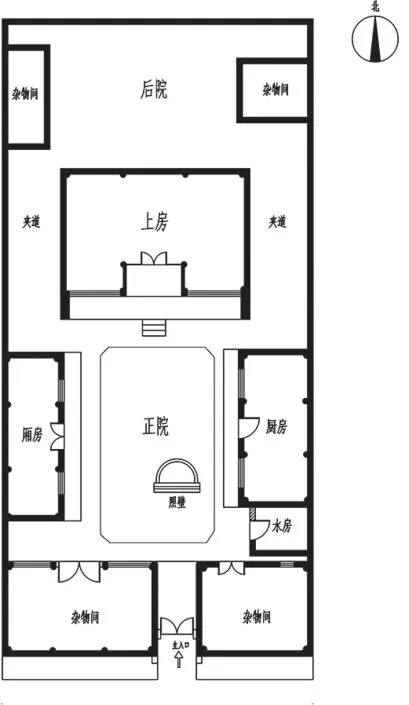

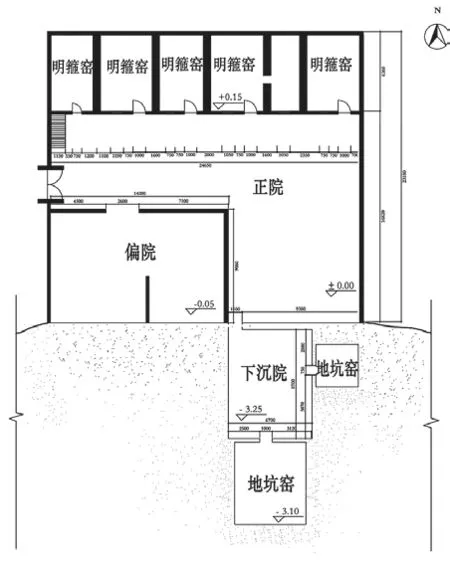

图1 总平面图

宁夏西海固地区位于我国西北部自然环境差,经济相对落后的地区,地处宁夏回族自治区的南部,包括固原市的原州区、海原县、西吉县、泾源县、彭阳县、隆德县及吴忠市同心县和盐池县[1]。该地区是古丝绸之路过境之地,也是中原文化、西夏文化、草原文化和大漠文化的交汇之地。因此,对该地区传统文化及其民居建筑的研究与挖掘有着重要意义和学术价值。西海固地区的民居构造方式多为蔓延式的传统聚落,在房屋的建造过程中更侧重于建筑整体结构,注重建筑与自然的交融,施工材料则是因地制宜[2],就地取材,因材施法。如城池堡寨、大型院落、中型院落、简易合院和联排窑洞等体现出的不仅是传统民居形制和建筑艺术的物态化的载体,也是民俗文化以及劳动人民日常生活场景纯粹的呈现。

本文通过区域调研、测绘、图纸绘制和数据资料分析,提炼出三种较为典型的,不同类型的传统民居为例进行研究和分析。第一种是位于隆德县梁堡村的传统的合院式,第二种是位于同心县麻圪 村的窑洞院式,第三种是位于西吉县马昌村的复合合院式。

1 传统民居类型之一——合院式

隆德县奠安乡梁堡村是汉唐时期丝绸之路的要冲,堡子始建于宋代,占地约有2km2,是一座防御性城池建筑。在1920年海原大地震时损毁严重。目前,梁堡村内还存留并在使用的约有17户人家,这些民居院落多为三合院和四合院形式。

其中梁堡村一组48号的回族刘氏宅院是最具代表性的一户合院式传统民居建筑(图1)。院落坐北朝南,南北长29m,东西宽14m。建筑主体为加固过的土坯建筑,由于院子的南北跨度较长,各个单体建筑间的空间也相对预留的宽敞些,并以建筑和墙体围合成较规则的合院形式。

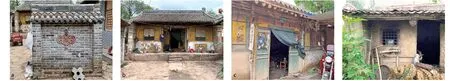

图2 上房立面图(a 院内照壁;b 上房;c 倒座杂物间;d 后院杂物间)

图3 上房立面图(a 上房正立面图;b 入口大门立面图;c 厢房立面图)

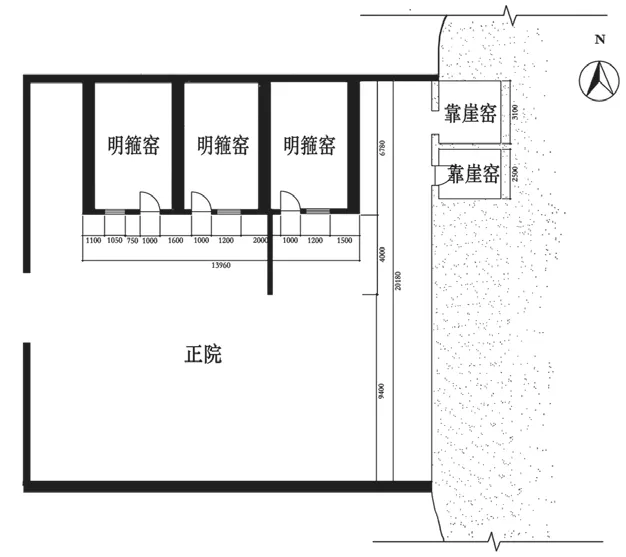

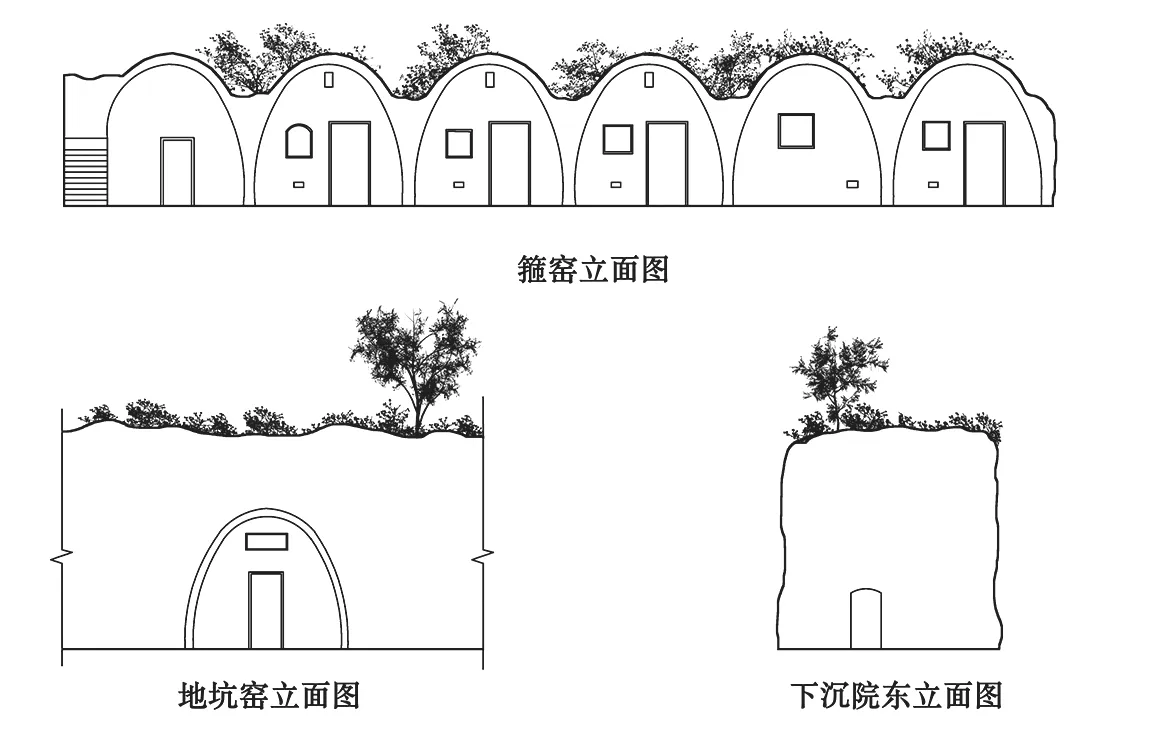

图4 明箍窑靠崖窑平面图

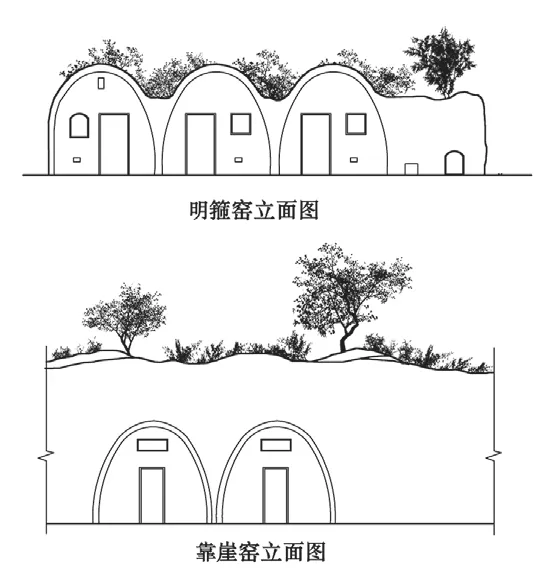

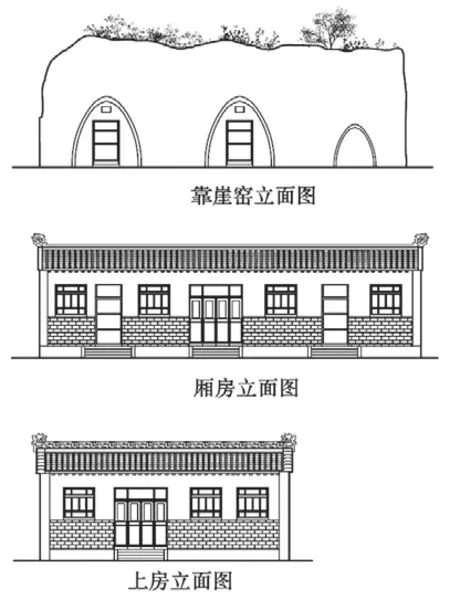

图5 窑洞各立面图

图8 明箍窑地坑窑平面图

该宅院从平面上看,南端为五开间的倒座房,紧连着便是左右对称的三开间厢房,三开间的上房位于院落的中央,两侧留有夹道,上房之后留有空旷的后院和不规整的杂物间。从立面上看,通过倒座中央间的主入口便可进入院内,在院入口处筑有照壁(图2a),一方面具有可以遮挡外人视线的功能,另一方面还可以烘托建筑的氛围,增加住宅气势。照壁与房屋、院落建筑相辅相成,组合成一个不可分割的整体。

其院内的上房是以夯土墙和木料拼接的抬梁式结构(图2b),建筑总体结构简单,用料普通,夯土墙面拼接木质的门窗,由于宁夏地处西北内陆,平均降水量少,所以屋顶坡度较小;冬季严寒且漫长,盛行偏北风。冬春干旱多风沙,故上房北侧没有窗、墙体较厚以防风、保暖;南面窗户较大,以便具有充分的采光提高屋内温度。

建筑材料就地取材使用生土加麦草的夯筑形式,既通过材料黏性加强整体强度,也可抵抗冬天寒冷的室外环境与春秋季较大的风沙等自然灾害。墙体尽量夯筑连通成组团结构[3]。在装饰材料上,门和外墙窗均为木质拼接,上有黄色和绿色的彩绘(图2c),包括回族传统的装饰纹样加花卉、卷草、枝蔓、果实等,样式朴素淡雅,但是色彩的添加又给人十分明朗祥和的感觉。后院是茅厕和杂物间(图2d),与宁夏其他地区的茅厕结构形式基本一致,选址都会在院落的某一个角落,远离上房。常用墙体进行围合并设有屋顶,与院落建筑的墙体连接组合。该宅院所在的堡子历经几百年,土墙石门、青瓦木窗仍保存完好,在当地乃至周边地区非常罕见,对研究建筑形式和文化提供了十分重要的实物依据和较高的史料价值(图3)。

2 传统民居类型之——窑洞院式

窑洞这一有着四千多年历史的“穴居式”民居广泛分布于中国西北黄土高原,在中国陕甘宁地区,黄土层非常厚,加上其直立性好,智慧的中国人民利用这些有利条件凿洞而居[4]。西海固地区窑居也备受村民青睐,分布较为普遍。位于吴忠市同心县豫海镇麻疙瘩村向东约4km的荒原上有几户窑洞院式传统民居,我们测量了特点鲜明,保存较为完整的两户(图4,图8)。

图6 明箍窑

图7 窑洞内部

图10 正院

图11 院入口大门

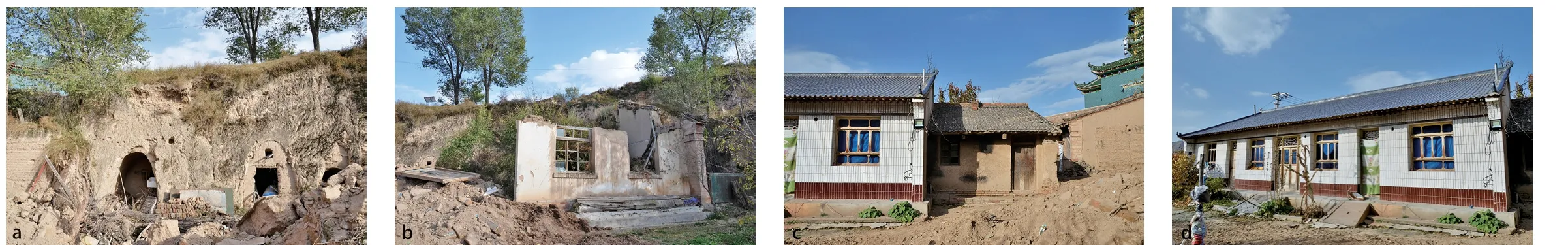

图14 复合合院现状图(a 靠崖窑;b 上房;c 柴房;d 厢房)

窑洞按照建筑形式可分为三种,第一种是靠着山崖修建的靠崖窑,第二种是在平整的地带修建的明箍窑,第三种是向地面深挖而建的地坑窑。联排窑洞多建筑在背山面水处,以达到满足院落采光与通风的需求[4]。一般采用四面围合的方式,有的也采用三面围合,如靠着山体的窑居院落。第一户窑洞院其中就有一侧靠着高6m的山体,窑洞宽为3m,进深为3.5m(图5),随地形开挖,与地貌融为一体。明箍窑和其他形式的窑洞一样坚固耐用,冬暖夏凉,采光和通风则比另外两种窑洞形式好很多,所以这侧明箍窑供人居住(图6~7)。明箍窑如普通房屋一样在平地上建造,用土胚和麦草黄泥浆砌成基墙,拱圈窑顶而成,窑顶上则填土呈双坡面,用麦草泥浆抹光并前后压短椽挑檐,远看像房,近看还是窑。

窑洞院的建筑装饰物较单一,主要为木雕,用于门窗的装饰。窗框为方格形,凡安装玻璃的格网稀疏,糊纸的格网较细密,这些看似没有规则的门窗组合在一起,恰恰成为了窑洞门窗的一种特殊形态。其作用不仅为适应采光和通风,而且在单调的黄土墙上装饰性很强,可看出西北人民粗犷、浑厚、大气等特点。

西海固地区也有很多开阔平坦的地域,该地区土质在塑造工艺方面易成型,粘度大的同时稳定性也很不错。因此在当地地坑窑也非常常见。第二户窑洞院就是典型的带一个长6m,进深9m的下沉式院落(图8)。下沉式地坑院是指直接在平坦的地面上向下挖一个四方土坑,下挖的土壁立面直接开凿洞口,再水平推进围合成地下四合院[5],这些独具特色的窑洞均分布在沟壑、山崖较少的黄土塬上。地坑院的材料来自于就地取材,这种低碳的构建方式不仅节约土地和建造成本,而且因厚实黄土的隔热性好而冬暖夏凉。

日常起居就是在正院的一排坐北朝南的明箍窑内(图9),明箍窑就是用黄土坯砌筑成的,先用土筑窑底,再将木材弯成拱形作为箍窑的支架,然后一步步砌筑,最后在立面上开门布窗[6]。在明箍窑室内,为使窑洞内部更加干净整洁,常用白色石灰抹面于洞内四周,加之以木雕窗花,使得窑洞内部充满生活气息,窑洞内灶台和火炕是生活主要家具,为了避免做饭和烧炕产生的烟气弥漫在室内,将排烟的管道嵌于窑脸上,直通外面以保证窑内的空气质量。

这户的空间结构也非常丰富,垂直方向有地面以上的明箍窑和下沉院围合的地坑窑;水平方向上有围合起来的三个院子,正院用于住户日常活动(图10~11),偏院用于圈养家畜,下沉院是为了有一个进入地下空间的缓冲、围合作用。总结得出西海固地区窑洞是对所处地域人文环境的天然顺应,也是对黄土建筑材料的热爱与坚持,很好地诠释出建筑地域美学中“尊重”、“适合”与“节省”的概念,追寻一种地域之美与原生态之美[6]。

3 传统民居类型之三——复合合院式

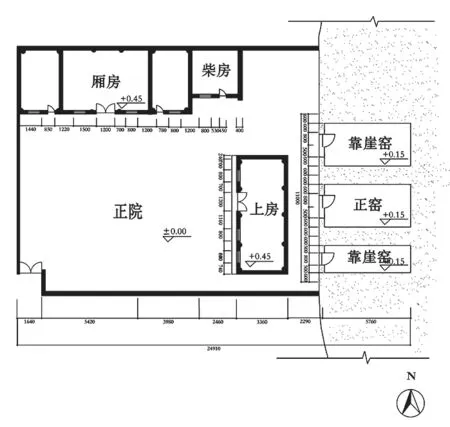

回族马家宅院位于西吉县硝河乡村马昌村袁湾清真寺旁。回族传统住宅形式是以清真寺为圆心,所有民居不约而同围绕其展开。该宅院从平面上看(图12~13),北端为厢房,左右对称,三开间的上房位于院落的中央,两侧留有夹道,上房后有年代久远的靠崖窑,是复合合院内最早的建筑,上房和厢房是由于后期生活水平提升再建造的。

图9 窑洞各立面图

图12 复合合院平面图

图13 复合合院各立面图

厢房的进深较大,房屋为三开间,面积大而且稳定性好。早些时候,人们为了房屋稳固,用当地的杨木作为梁,外围夯土墙,为“土木结构”[7]。随着生活的改善,房屋的材料也发生变化,墙体改变为砖墙。回族建筑的外墙和屋顶上,一般以白、绿、蓝、黄等冷色调居多,在具体运用时与当地的自然条件相结合。由于我国西北地区干旱少雨的气候特点,当地人最渴望的是水和绿洲,房屋外墙和屋顶颜色的搭配均是清冷凉爽的调子[3]。也可以总结得出,在城镇化进程中,民居建筑发生了很大变化,也改变了村落中的人居环境(图14)。

窑洞为最初的生土建筑,被暴露于外界的大自然当中,很容易受外部的自然环境影响。在漫长的历史发展中,土体材料承受着雨水冲刷、风化侵蚀以及各种各样的外在破坏,从而使得靠崖窑(图14a)处于坍塌隐患状态。住户现已搬入新建砖混结构的厢房(图14d)。这种变化是村民生活水平提高的标志,与当地人们所处的自然环境、社会文化、思想观念等都相适应。

结语

本文通过系列的资料分析和数据整理,以及对前文中三种类型的民居院落特征的梳理,总结得出“合院式”院落为布局合理、对仗工整的一进院落,门窗的木结构上进行大量的黄色和绿色的彩绘,无不体现宁夏地区的民族文化特色和本土建筑风格。从该民居以小见大,体现出其所在堡寨的文化底蕴;“窑洞院式”则体现出居住的变迁方式,起初是低矮的靠崖窑以及地坑窑,然后是随着家庭人口增加和生活水平提高迁移到地面上的明箍窑。与合院式相比这种窑洞院式民居在艺术风格上更能突出纯粹黄土层的质感之美,体现人与自然和谐相处的一面,不仅节约建造成本,同时也是对地域和人文环境的一种顺应;“复合合院式”中建筑形式很丰富,不仅有西北地区独特的窑洞,还有随着生活水平提升后期建造在地面上的房屋。建筑体量上属于普通民居,建筑装饰色彩和西北地区的自然环境相结合,与另两种民居类型的区别是随社会的发展该户在空间构成和建筑形式的转变。分析整理以上三种不同类型的传统民居,从宏观上看其聚落营造方式,无不体现着回汉文化融合的痕迹,从微观的形态特征也能了解到随时间流逝,传统民居在当地是如何适应和发展的。研究西海固地区的传统民居不仅便于今后更好地传承“丝绸之路”民居建筑艺术,也使得区域性民居建筑在中国民居建筑的土壤上大放异彩。

资料来源:

文中图片均为作者绘制、拍摄。