背部肩胛间体温监测在新生儿重症监护室患儿中的应用

2021-04-16董娜

董娜

(商丘市第一人民医院 新生儿重症监护室, 河南 商丘476000)

体温是临床护理人员检测、 观察、 衡量患者机体状况的重要指标之一, 可为协助诊断、 预防、 治疗、 康复及护理等提供重要依据[1]。 人体各个部位的体表温度受环境影响较大, 且不稳定, 越靠近躯干与头部, 体表温度越高, 而趋向四肢则体温越低。 临床常用腋窝温度、 口腔温度、 肛温等代替体表温度,但该温度与深部温度存在较大差别, 不能代表人体真实温度,且不同人群体温差别较大[2]。 背部肩胛间测温法是临床新生儿重症监护室 (NICU) 中运用的一种体温测量方法, 主要因背部肩胛间血运丰富, 可为临床监护NICU 患儿提供有利的测温条件[3]。 本研究旨在探讨背部肩胛间体温监测在NICU 患儿中的应用价值, 现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料选取2018 年8 月至2019 年10 月期间于我院NICU 住院的60 例患儿作为研究对象, 本研究经医学伦理委员会批准, 其中男36 例, 女24 例; 年龄5 ~28 d, 平均 (16.83± 2.16) d; 体重1.59 ~4.36 kg, 平均 (2.68 ± 0.72) kg。

1.2 入选标准纳入标准: 第一诊断为早产儿或足月小样儿;住院时间>2 d; 肩胛部皮肤完好; 家属及监护人自愿参与研究,签署知情同意书。 排除标准: 发热或体温升高患儿; 存在腋下、 背部肩胛间、 肛门、 直肠等体温测量禁忌患儿。

1.3 方法(A) 测量工具: 以水银柱式摄氏体温计 (上海医用仪表公司) 作为测量工具, 测量前进行体温计校验: 将所有体温计水银柱甩至35 ℃以下, 并同一时间放入约40 ℃的温水中,5 min 后同时取出检视, 若误差>0.1 ℃、 玻璃管出现裂痕、 水银柱自行下降等, 则弃之不用。 (B) 测量方法: ①测试条件:由经统一培训的两名护士互相协助进行体温测量, 测量时间选择医护操作相对较少的18: 00 至24: 00 时间段, 避开患儿哭闹、 进食及其他医护操作时间。 ②测温方法: 颈部颌下测温法: 患儿取平卧头侧位或侧卧位, 将体温计置于患儿颈部颌下左侧或右侧, 夹紧, 注意是否发生脱落, 5 min 后监测并记录读数, 不取出体温计继续测量, 至10 min 后再次读数记录。 腋窝测温法: 患儿取仰卧位, 将体温计置入腋窝深处, 并协助患儿屈臂过胸使其紧贴皮肤, 测量时间与颈部颌下测温法相同。背部肩胛间测温法: 患儿取仰卧位, 将体温计水银端经患儿一端 (左侧或右侧) 颈下插入脊柱与肩胛骨间的斜方肌位置, 插入长度约4.5 ~6.5 cm, 保持背部皮肤与床褥紧贴压紧体温计,监测并记录1 min、 3 min、 5 min、 10 min 的体温读数结果。 肛温法: 暴露患儿臀部, 用无菌石蜡油棉球润滑体温计水银端,将其轻柔缓慢插入患儿肛门, 长度约2.5 ~5.0 cm, 手扶体温计, 直至体温测量结束, 记录1 min、 3 min 的体温读数结果。

1.4 观察指标对比背部肩胛间测温法与颈部颌下测温法、 腋窝测温法、 肛温法不同测温时间的体温。

1.5 统计学方法采用SPSS 20.0 统计软件处理数据, 计量资料以± s 表示, 采用t 检验,P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 背部肩胛间测温法与颈部颌下测温法背部肩胛间测温法与颈部颌下测温法测量5 min、 10 min 所得体温比较, 差异无统计学意义 (P >0.05)。 见表1。

表1 背部肩胛间测温法与颈部颌下测温法测得体温比较 ( ± s, ℃)

表1 背部肩胛间测温法与颈部颌下测温法测得体温比较 ( ± s, ℃)

组别 n 5min 10min t P背部肩胛间测温法 60 36.69±0.38 36.73±0.37 0.584 0.560颈部颌下测温法 60 36.81±0.43 36.82±0.44 0.126 0.900 t 1.620 1.213 P 0.108 0.228

2.2 背部肩胛间测温法与腋窝测温法背部肩胛间测温法与腋窝测温法测量5 min、 10 min 所得体温比较, 差异无统计学意义 (P >0.05)。 见表2。

表2 背部肩胛间测温法与腋窝测温法测得体温比较 ( ± s, ℃)

表2 背部肩胛间测温法与腋窝测温法测得体温比较 ( ± s, ℃)

组别 n 5min 10min t P背部肩胛间测温法 60 36.69±0.38 36.73±0.37 0.584 0.560腋窝测温法 60 36.74±0.38 36.78±0.38 0.577 0.565 t 0.721 0.730 P 0.473 0.467

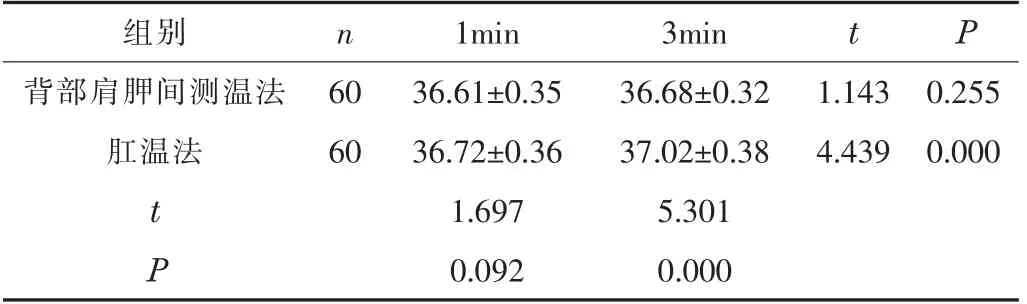

2.3 背部肩胛间测温法与肛温法背部肩胛间测温法与肛温法测量1 min 所得体温比较, 差异无统计学意义 (P >0.05); 背部肩胛间测温法测量3 min 所得体温低于肛温法, 差异有统计学意义 (P <0.05)。 见表3。

表3 背部肩胛间测温法与肛温法测得体温比较 ( ± s, ℃)

表3 背部肩胛间测温法与肛温法测得体温比较 ( ± s, ℃)

组别 n 1min 3min t P背部肩胛间测温法 60 36.61±0.35 36.68±0.32 1.143 0.255肛温法 60 36.72±0.36 37.02±0.38 4.439 0.000 t 1.697 5.301 P 0.092 0.000

3 讨论

体温测量是临床护理人员最基本的操作手段, 及时、 准确的体温监测有利于患者疾病诊断、 预防及治疗, 同时对患者康复指导具有重要意义。 NICU 患儿特殊的生理特点使其体温测量方式与成人有较大差异, 目前我国常用体温测量方法为腋窝测温法、 颈部颌下测温法、 肛温法等[4]。 腋窝测温法是临床最为常见的体温测量方法, 主要是由于腋窝部位的血管十分丰富, 且隐蔽性好, 可将体温计的水银完全包围, 测得与体内相近温度[5]。 但随着新生儿健康知识的不断丰富, 临床腋窝测温时需护理人员或家属在旁托扶测得的体温才算较为准确, 且需反复测量, 但NICU 患儿体质差、 易受凉, 且易哭闹、 躁动等,会影响测量结果, 故单纯腋窝测量并不能准确反映患儿实际体温。 颈部颌下测温法是新生儿常用测温方法。 新生儿出生后,其棕色脂肪分布于腋窝、 肩胛下区、 腹股沟及颈部大血管及肾上腺周围神经末梢及血流供应丰富处, 采用颈部颌下测温法主要是由于新生儿皮肤薄, 颈部血管丰富, 颈总动脉上表位置表浅, 其下颌与胸部较贴近, 利于夹住体温计, 且血液循环可将机体热量传输至颈部使其体表温度升高趋近核心温度[6]。 颈部颌下温度可较好地反映体温变化, 且较肛温法更为安全、 准确、 简易, 方便医护人员操作; 但其与腋窝测温法相同, 测得的体温也属于皮肤温度, 受限较多, 颈部颌下测温法对于哭闹、 躁动、 发热患儿并不适用。 本研究结果显示, 背部肩胛间测温法与颈部颌下测温法、 腋窝测温法在不同时间测得体温无明显差异, 表明背部肩胛间测温法测量NICU 患儿体温可行性高, 可替代颈部颌下测温法及腋窝测温法。 肛温测量虽代表核心温度, 但其测量时需暴露患儿臀部, 增加护理人员工作量,且刺激患儿胃肠道及肛门, 存在安全隐患[7]。 本研究结果显示, 肛温法测量1 min 时的体温与背部肩胛间测温法相似, 但测量3 min 时的体温高于背部肩胛间测温法, 表明背部肩胛间测温法与核心温度虽有差异, 但其可代替肛温法作为NICU 患儿的常规体温测量方法。 肛温法作为常规体温测量并不实际,新生儿直肠壁薄且短, 探测时易造成直肠损伤, 若消毒不严格易引起肠道致病菌的传播, 且易增加护理人员的工作量, 降低工作效率; 而背部肩胛间测温法是利用患儿自身重力作用压紧体温计, 使其水银端与患儿背部皮肤紧贴, 在不受外界温度及其他不良因素影响的时候可较为准确地代表患儿的实际体表温度, 且不影响患儿休息, 家属更易接受。 同时背部肩胛间测温法具有其他测温法不可替代的优势, 特别是对于昏迷、 长期卧床及约束患者, 其实用性和可行性更高。

综上所述, 背部肩胛间测温法可有效测得NICU 患儿体温,安全易行, 能减少护理人员的工作量, 提高工作效率。