貌合神形 中西兼容—丁皋《客吟僧衣图》画法研究

2021-04-15刘冠楠

◇ 刘冠楠

一、丁皋其人

明清肖像画大体可分为宫廷与民间两个类别,从现有研究来看,学者对于明末波臣派墨骨画法及清宫御容肖像研究较为深入,而对明清民间肖像画的研究相对匮乏。现有研究集中在对民间肖像画的创作理论也就是“传神三论”(即丁皋《传真心领》、蒋骥《传神秘要》、沈宗骞《芥舟学画编》)的阐释上,而缺乏对画家理论家具体作品的个案研究。“传神三论”的作者中,沈宗骞、蒋骥均缺乏作品传世,而丁皋却有三幅作品传世,是研究民间肖像画理论与绘画实践的范例。

丁皋,字鹤洲,丹阳人(今江苏镇江),于乾隆年间居扬州,擅长写真〔1〕。其出自写真世家,自曾祖丁雨辰始,家族成员便擅长写真之术。雨辰子为丁俟侯,俟侯子丁新如、丁值晞,其兄弟“俱以字行,未详名”。丁皋为丁新如子,为世家第四代,家学渊源可见一斑。丁皋的写真画派传人甚蕃。其有一子,名以诚,字义门,承家学。丁皋作为出身于写真世家、具有精湛技术的民间肖像画家,以自身的创作经验为指导,有理论著作《传真心领》问世。该书成为阐释清代民间肖像画理论的代表性著作。现在关于丁皋的研究都集中在对此书理论的阐述及解读上,却忽视了丁皋本身的创作实践。根据书前丁皋同里学弟耿玮的给《传真心领》所写的序中提到此书的完成时间是乾隆丙子(1756)冬〔2〕,与丁皋三幅传世作品之一的《客吟僧衣图》正是同年。

《客吟僧衣图》(图1)是一件订件,像主汪舸〔3〕是当时旅居扬州的一位寓公诗人。本作品绘制于汪舸54岁时〔4〕,是一幅纸本设色的小册页,纵25.7厘米,横长20厘米,收藏在故宫博物院。画幅上像主肖像仅约8厘米大小。在像主汪舸的自题上,有着明确的绘画时间乾隆丙子年(1756)初冬,与《传真心领》系同年完成。在《客吟僧衣图》中,丁皋以高超的技法绘 制了汪舸的头部,完美诠释了《传真心领》诸篇记载的肖像绘制方法,故本文将从汪舸《客吟僧衣图》出发,以《传真心领》记叙的创作方法为指导,具体解析丁皋的肖像画创作过程。

图1 [清]丁皋、康涛 客吟僧衣图册(局部) 25.7cm×20cm 纸本设色 清乾隆二十一年(1756) 故宫博物院藏

二、《客吟僧衣图》的创作过程

1.起稿

《传真心领》共分为上下两卷,《扬州画舫录》载:

其书凡二十余篇:曰部位、曰起稿、曰心法、曰阴阳虚实、曰天庭、曰鼻准、曰两颊、曰地角、曰眼光、曰海口、曰眉、曰须、曰耳、曰染法、曰面色、曰气血、曰提神、曰旁背俯仰、曰誊像、曰笔墨、曰纸、曰绢、曰择室。其书分二卷,分三停五部,先从匡廓画起,以为肖与否皆系于是。次及阴阳虚实之法,次及天庭、两颧、目光、海口、鼻准、眉耳各有定法。部位定,次及染法,次及上血色法,终之以提神。又申言旁侧俯仰之理,及誊法、朽法皆备焉。〔5〕

丁皋在《传真心领》开篇,即《部位论》,先给出了“三停五部”〔6〕的概念(图2)如何将人物脸部分为相互独立而又相互关联的若干个分区。所谓“三停五部”,源自传统相学,其实质上是一种对人面部整体的概括的观察方法。它将人的面部纵向分为三停,横向分为五部,各部分相互联结有一定关系,然而这个关系又随个人的不同又有所变化,这个变化就是每人面部的特征。在绘制肖像之前,观察人物特点,找到人物五官与整体的关系,先定面部轮廓的大形,然后细化各个部分,这是丁皋肖像画创作的首要步骤。

图2 《传真心领》面部总图,文中所有面部部位称呼均以此图为准

丁皋还详述了为人画肖像时的具体细节。当在纸上作画之时,需要将纸贴在板上,让模特坐在顺光的位置,“以朽炭于竹纸上,任其大小,从混元起,法对准鼻、口、目、眉、耳 朽定草稿”〔7〕,即先绘制出脸部轮廓大形,再定出五官位置,再加以细化。《起稿论》是《传真心领》真正上的第一章,附有《起稿先圈说》,配图为《混元一圈图》(图3),并说“此圈非寻常圈也”,即强调脸部大形准确的重要性。

图3 《传真心领》面部《混元一圈图》

在定完大形之后,则接下来的步骤是找准左右眼睛和鼻准的位置(三光定准,图4),继而找鼻子(兰台、庭尉〔8〕两鼻翼)、人中、海口、承浆、地阁、法令,然后拖出两颐,以上步骤都是找脸部纵向三停的位置。三停定准之后细化眼部,并开始找横向的五部,先定上眼皮,依次卧蚕、日月、眉山、眼堂、泪堂分别所在的位置,眼部描绘完成之后按颧、鱼尾、太阳的顺序依次再定其余五部,接着是天庭、印堂、边城,最后是两耳。定型完成后就要进行初步勾线,这个步骤是用淡墨勾勒五官轮廓并“取干净笔扫去朽炭,当深实处复加勾重”〔9〕,这样染之前的所有勾形步骤就完成了。

图4 《传真心领》两仪四象、三光定准图

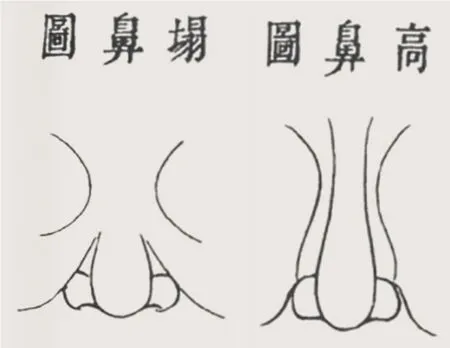

清人髡发,在《客吟僧衣图》中,汪舸头部的大形被完全展露出来,其形大体与《传真心领》中《混元一圈图》的脸型较像,巅顶突出,呈较平缓的尖状,脸型较瘦长,下巴较尖。定完脸型之后找鼻子位置,丁皋将鼻子分为了高、塌、肥、瘦、结、勾、仰、断,而汪舸鼻子类型属于丁皋所说的高鼻(图5),此类型“鼻梁犹如悬胆,外从眼堂虚接山根 耸然拱出如岭上高峰是也”〔10〕。观察汪舸的鼻子,山根处线条较虚而鼻准鼻孔最实,左右两鼻翼次之,鼻头高挺,这与当代进行写生时的素描关系也相去不多。定准鼻子的位置之后定下停的位置。

图5 《传真心领》塌鼻图、高鼻图

根据丁皋对口部进行的分类,汪舸属于峭角口的喜意之唇〔11〕(图6)。其双唇微抿,上唇若弓,下唇圆润饱满。上唇以人中为分界,两旁至寿带生有胡髭,承浆与下唇界限分明,略生胡须。自承浆至地阁较长,且无须,地阁处留一缕胡须。

图6 《传真心领》唇部图

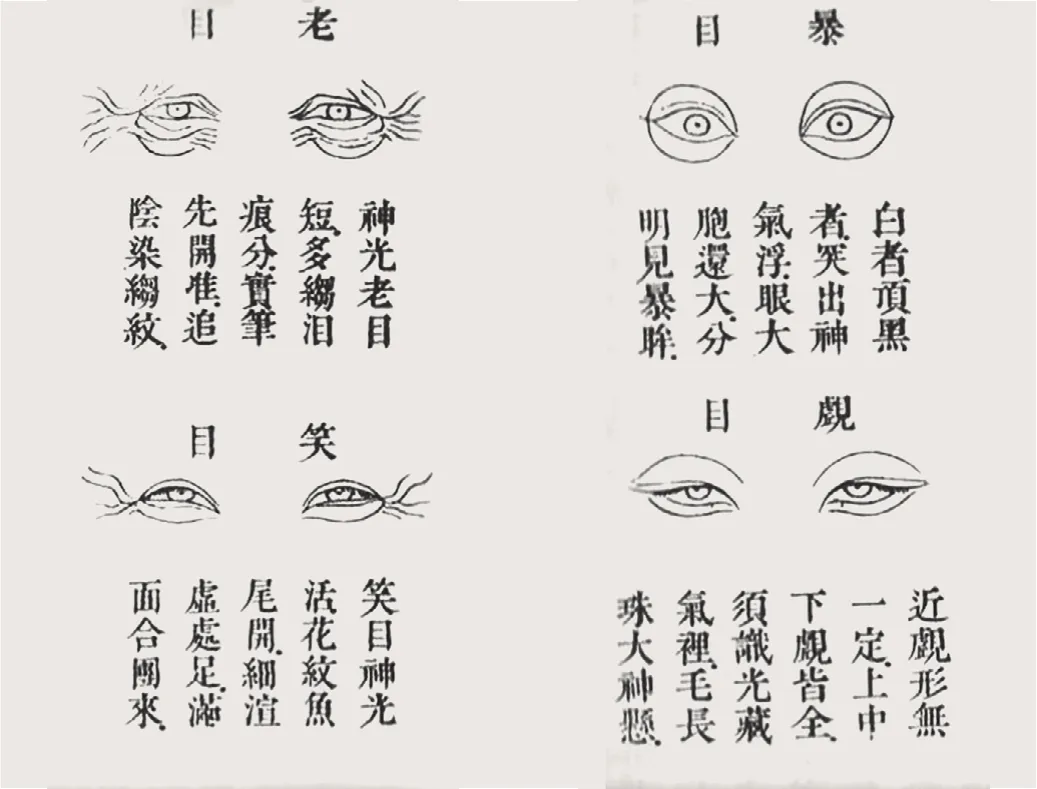

接下来着重刻画汪舸的眼部,丁皋认为“眼为一身之日月,五内之精华”〔12〕,眼睛左为阳、右为阴。在定眼部具体形状的时候,上眼睑的线条确定眼睛的长短,下眼睑的线条确定眼睛的大小,勾线轻重也有不同〔13〕。汪舸的眼睛属于丁皋所谓的觑目(图7),觑目分为不同的类别,盖以具体看的方向相区分。汪舸看向他的右前方,并且微微向上看,故应称为上觑目。其为单眼皮,眼型是垂眼,并不大,眼窝较深,卧蚕也不大,眼尾有淡淡的鱼尾纹,整体给人以端庄之感。肖像画中所塑造的汪舸,正在用这双眼睛凝视着前方,没有凌厉的气势,只是一个老人经历诸多之后,看透尘世的平和与释然。其双眼并未点高光,但瞳仁中点出了瞳孔,凸显了汪舸眼光的深邃,这不仅传神地体现出汪舸作为诗人的浪漫气质,而且也彰显了汪舸人生经历几年波折,复归于寓公生活以后心境的平静与淡然。

图7 《传真心领》眼部图

汪舸眉极淡也极短(图8),两眉弓与奸门、鱼尾相接,上与太阳骨、山林骨相接,形成了两条晕染明显的明暗交界线,这条线的位置应该也是在起稿阶段就已经分好的。汪舸天庭饱满,额上有几道细纹,显示出他已是一位54岁的老人了。再一次定出发际耳朵位置,肖像的起稿阶段就完成了。丁皋无疑是一位严谨的肖像画家,仔细测量,以像中汪舸从印堂到鼻准为一停,则发际到印堂、鼻准到地阁都是一停的长度。以两眼间距为一部,则两眼长各一部,眼尾到脸轮廓线各为一部。“三停五部”俱全,丁皋一丝不苟地遵循着自己的理论,将汪舸描绘成拥有在“三停五部”写真基础上相对理想化的面部。

图8 汪舸肖像的眉眼

综上可知,丁皋在《客吟僧衣图》中展示了娴熟的技巧与高超的造型水平,但是这种方法却有一定程式化特点,即遵循传统的“三庭五眼”的写真定律,这应是家族写真术形成的潜移默化的习惯,但不可否认,丁皋的写真水平在当时是独步时代的。

2.染法

相比于如何起形定稿,丁皋在《传真心领》中花费了更多的笔墨讲述染法。具体染法涉及如何进行观察、如何定明暗、具体染色的顺序、染色技术的分类以及各个五官具体怎么染几大类。

丁皋在染色之前的观察阶段区分了明暗的概念,还区分了用笔虚实的概念。两者的逻辑关系是“惟其有阴有阳,故笔有虚有实”〔14〕,即所谓阴阳是观察中的概念,在创作过程中的体现阴阳关系的实际表现形式应该是用笔的虚实。“虚者从有至无,渲染是也;实者着迹见痕,实染是也。虚乃阳之表,实即阴之里也。故高低凸凹,全凭虚实阴阳。从虚而至实,因高而至低也。”〔15〕所谓阴阳实虚是两组比较模糊的概念,判定何为实何为虚还是通过比较而来,类似于西洋艺术的明暗关系。值得注意的是,丁皋的明暗观念与西方传统的外光观念是有明显区别的。丁皋更多继承的是传统江南画法的明暗观点,即通过明暗来表现面部五官的凹凸,无关乎光源,更多的是一种概括性的程式化的假想光源,明暗仅仅是为了表现脸部固有的起伏,突出五官的立体感而已。

《纸画法》中给出了他染法的顺序:“用水笔满上清水,将原用朱砂墨笔,从混元旁城染起,深淡之间,一次交代明白。先染天庭,发明阳处,从虚起,微微染一圈,渐旁渐重,之两太阳眉轮而止。从太阳发明阴处,从实笔浓浓染开二路,愈高愈轻。称出眉轮凌彩,推开发际山林。突兀处须追根起染,缺陷处,当见底开明。”〔16〕染的顺序就与勾形时顺序不同,勾形先定鼻即三停中的中庭,然后下停,接着横向五部,最后天庭。但是染法则是从天庭开始染起,先染虚的、明度高的地方,如两眉处轻轻染,然后逐步加深暗部,如眉骨后的奸门处是明暗交界线,应着重加强。

大体区分完面部的亮部暗部之后,开始染大面。丁皋在《染法分门》中将染法分为两种:浑元染法与清硬染法。浑元染法还分为全体浑元和分位浑元两种。两者的区别在于对“整体”的界定不同:如果把整张面部看作一个整体,五官是亮部,旁边脸部其他部分相对是暗部,这就是全体浑元〔17〕;另一种是分位浑元〔18〕,即将独立的五官作为一个整体,每一个五官都有它的亮部和暗部,通过先将亮部空出,从暗部出发起笔,将暗部重下去以达到提高亮部的做法,来使每一个器官都有明暗分野。(图9)但是两种浑元染法相对来说是强调固有色,明暗对比并不强烈。强调明暗对比是通过清硬染法实现的。所谓清硬者则是用来描绘瘦削之像用,具体技法是隙染与凸染两种。“从实笔两边染为隙染,从实笔一边染为凸染。”〔19〕在肖像绘制中,浑元与清硬两种染法是相辅相成的。浑元用来描绘一些相对较平,不过多强调面部骨骼结构的地方,如天庭、地阁等。清硬染法则更适宜具有明显明暗交界线的地方,如太阳穴、奸门等处与眉弓相比是典型的暗部,宜用隙染,而眉弓(眉轮辅骨)作为亮部则用凸染提亮。

图9 《传真心领》分位浑元染法

从实际来看,《客吟僧衣图》中的汪舸是一位典型的中年向老年过渡的男性形象。丁皋是通过细节体现了像主的年龄。观察肖像,总体可以将面部概括为一个最大的亮部与暗部对比亮部即纵从天庭到眉弓(凌云、彩霞)再到地阁的三停、横从山根到两眼的三部为基准的五官部分,具体包括眉、眼、鼻、颧骨、牙关骨、下颌骨等;暗部即所谓的边城部分。从画中可以看出一条非常明显的明暗交界线,即从日角(月角)向下到太阳(太阴),过奸门到鱼尾至颧骨过重颐,最后到脸部与衣领交界线。这是全体浑元所区分的大致明暗。

而中老年人的特征是由于皮肤水分的减少,使骨骼和纹路更加突出。丁皋刻画的汪舸,天庭有细细的额纹、明显的眉弓、微微的鱼尾纹,还有凸出的颧骨、较深的法令纹,又用清硬法着重染颧骨奸门等最暗的部分。丁皋在明确了最大的明暗关系后,在五官这个亮部里再找明暗关系。相对更亮的是眉轮、山根、鼻准、两颊、地阁,相对暗的是天庭、眼窝、鼻翼、法令这些位置,以此类推一层一层相比较,确定关系,但是这个关系也包含在最开始的大关系中。从这点看,丁皋在同时代的肖像画家中,其写真水平算是非常高的。

《客吟僧衣图》主要以浑元染法绘出,如天庭、两颧、地阁都是非常大面积的浑元染。而鼻梁到鼻翼、泪堂与太阳穴等处却用了清硬染。两种染法并不相互独立,而是你中有我,形成了整体的和谐。

至于颜色,丁皋用相对暖的色调进行统染作为一个基底色调。《面色论》中丁皋提出了当时人物画颜料上的革新,即用芦干石〔20〕代替传统粉底,在墨骨染出骨骼之后将芦干石与朱磦混合后作肤色,改善了以前粉底长时间后会变色的缺点。烘干之后再上清水以提血色〔21〕。除了技术上的革新,丁皋还非常强调“气血”和“提神”的概念。“气血”在“提神”之前,“气”又在“血”前。“气”是用胭脂与朱磦合染出的底色,“血”是用朱磦和藤黄混合,“破水染其虚气,皴笔衬其神情”〔22〕,用笔皴擦出的,用来表现神情和面部特征。有气有血之后,方才提神,即将亮部的高光加以强调。“凡眼泡纸上,泪堂之下,牙骨之旁每有隙光 须先空出地位或两边分染或一边起染。”〔23〕可以观察出在《客吟僧衣图》中,丁皋也是如此做到,在眼下的泪堂处有留白显的高光,与卧蚕下纹路形成明暗对比。这种细节让整体人物面部显得非常丰富。同时这种细节还在于对胡髭的描绘,为了突出汪舸的年龄特征,丁皋在胡须上用了白粉。以上一些细节让汪舸这张肖像生动,且富有观赏趣味。

《客吟僧衣图》正是在丁皋极高的造型水平之下才得以呈现的。虽然这幅画为了携带方便非常小巧,但丁皋还是给出了如此精彩的肖像创作,展现了非凡的技艺。

三、丁皋画风成因初探

从《客吟僧衣图》图像本身来看,丁皋的肖明末利玛窦等传教士的经验,放弃了让中国人“欧洲化”从而信教的方式,选择了通过传教士中国化来适应中国人的习俗,从而进行传教的方式。传教士“中国化”中最有代表性的便是于康熙五十四年(1715)来华的意大利人郎世宁(GiuseppeCastiglione)〔27〕,他迎合了康熙帝对于绘画的喜爱,甚至迎合了康熙帝的审美。由于传教士来华,清代中期宫廷人物肖像画出现了明显的西化趋势。有代表性的就是从前康熙时代的用线造型到乾隆时代完全的用面造型的变化。

传教士并不局限于京城,西方天主教也将江南作为一个重要的教区加以对待。由于传教士自明末至整个清代大量的持续性来华,他们带来的西方透视理念与写实画法对中国传统肖像绘画产生了一定的冲击,江南地区尤甚。

如果说墨骨法对人的塑造是中国传统的线性的,那么乾嘉时期的中国画坛则更进一步,江南民间画家笔下的人物头部结构则有了西方素描关系的影子,造型也成了西式的块面造型,甚至拥有了高光与明暗交界线的概念。《传真心领·鼻准论》中提到鼻子的具体染法:“兰台、廷尉宜用实染,其余则从鼻根虚虚堆起,渐至鼻尖,中空一珠白光直透鼻准。”〔28〕这个“珠白”可以理解为西方绘画中最后用高亮度颜料提出的高光。由于中国画不能涂改的特点,亮部需要提前预留,这个高光的概念是传统墨骨法没有的。肖像画家在理论和实践上接受了西方的观念和方法,在清代中期江南民间的肖像绘画中,能看到大量西方文化传入后的应对之作。从《客吟僧衣图》上,我们也能看到明显的系统性的明暗交界线,在丁皋儿子丁以诚的《铁保像》中也有所体现。同时期的江南,出现了很多融入了西方素描关系的带有凹凸感的头像,如佚名的《屠倬松壑听泉图》(图13)、佚名的阮元像(图12)、闵贞绘制的《巴慰祖像》等。

但是中国对西方绘画的接受是有所保留的,即肖像头部坚持用带有光影感的凹凸法进行晕染,但是手部与身体、衣襟都是非常传统的墨骨法,用兰叶描、钉头鼠尾描绘制并简单赋色,衣服没有明暗虚实关系,衣褶是线性的。同时,可以明显观察到这些头部造型也没有光源概念,还是秉承着加深面部固有凹凸的理念进行绘制。

这些吸收西式写实的画法在当时的江南形成了一股风潮,因为这样可以使面部更为酷似如镜取影,对于职业画家也许意味着可以获得更多的订单。丁皋便是这些民间画师之一,他应该对西式光影是有所了解甚至有所研究的。在《传真心领》的附录《退学轩问答八则》中有两则涉及西式画法。其中第五则丁皋对儿子丁以诚讲解“提神之要”中说道:“夫作画时,类偏屋之右首而坐,定是左阳多而右阴胜也。若如其色以取神,则如阴阳界中人矣,是必减右阴而加左阳。”可见丁皋了解西方绘画的明暗理论,但是他却并不欣赏过于强烈的明暗对比,强调在明暗对比强烈的地方要发挥画师的主观性,对肖像面部的颜色进行调整,减弱明暗对比。

他还主观地将自己的创作方式与西方画法相区分。在《退学轩问答八则》中第七则中,丁以诚问丁皋对于西洋画法的看法,父子间对答云:

诚又问曰:“传真大意,端不外于阴阳乎?”曰:“然。”曰:“诚如是,则阴阳之法,无过于西洋景矣。染成楼阁,深可数层,绘像创作凹凸感非常明显,可知他对人物的面部结构有深刻的认知。那么丁皋的画风是如何诞生的?当时丁皋所处的是一个怎样的时代?该如何在艺术史上对丁皋进行定位?

从丁皋流传下来的作品看来,丁皋的风格并非一成不变。其存世最早的作品为《程兆熊〔24〕像》〔25〕轴(图10),与《客吟僧衣图》造型技法较相似,其头部的塑造都有强烈的凹凸感,这种凹凸感的明暗对比与传统江南法、墨骨法相比,更加接近西方素描关系的光影效果。但是从丁皋的画作上又看不出具体光源位置,与乾隆时期以郎世宁为代表的宫廷传教士绘画体系也不近类似。这种凹凸性只是为了突出面部固有起伏的一种染色,相对模式化,它的存在只是为了使面部更有起伏感而并非强调面部光感。

而其传世的另一幅《靳介人〔26〕画像》(图11)则是丁皋的另一种风格。它更平面,也相对传统,更加类似于传统墨骨法对于人物面部的塑造。丁家历四代而至丁皋,其曾祖雨辰大约是明末时人。丹阳属于江南之地,丁雨辰学习的应该也是以江南法为主的传统肖像笔法。丁皋从小应该系统受到传统江南法和墨骨法的训练。正是这种传承几代的家学渊源,才让丁皋在画中展现出了职业画家技术全面的特点。虽然在《客吟僧衣图》中他只绘制了汪舸的面部,但是充分表现了汪舸的精神气质。其表现手法可能受到当时西方传教士带来的写实绘画的影响。

清代中期,正值18世纪,大航海时代结束,西方世界开辟了新航路,东西方之间的文化开始进行大量、直接的交流。由于天主教的传教需求,欧洲传教士来华布道,他们充分吸收了出波澜,远涵千里。即或缀之彝鼎,列以图书,无不透漏玲珑,各极其妙,岂非阴阳虽一,用法不同?”曰:“夫西洋景者,大都取象于坤,其法贯乎阴也。宜方宜曲,宜暗宜深,总不出外宽内窄之形,争横竖于一线。以故数层千里,染深穴隙而成;彝鼎图书,推重影阴而现,可以从心采取,随意安排,借弯曲而成透漏,染重浊而愈玲珑。用刻划线影之工,自可得远近浅深之致矣。夫传真一事,取象于乾,其理显于阳也。如圆如拱,如动如神。天下之人面宇虽同,部位五官,千形万态,辉光生动,变化不穷。总禀清轻浑元之气,团结而成。于此而欲肖其神,又岂徒刻划穴隙之所能尽者乎?”〔29〕

图13 [清]佚名绘、顾洛补景 屠倬松壑听泉图(局部)129cm×31.5cm 纸本设色 清嘉庆十五年(1810)

从这段看出丁皋对西方的建筑透视法有了一定的认识,对西方如何通过光影创造景深是非常了解的。所谓“刻划线影之工”与郎世宁在清宫内廷传授的画科“线画法”类似。聂崇正认为所谓线画法是西洋画科中的焦点透视法〔30〕。这个时期,一些带有着线性透视风格的建筑画屡有出现。同时,年希尧在雍正七年(1729)年就出版了《视觉精蕴》,雍正十三年(1735)再版并改名为《视学》〔31〕。乾隆年间,《视学》有了一定的流传,像丁皋这样的职业画师看过或听说过这本书讲的焦点透视理论的可能性非常大。虽说他说“取象于坤”的是西方焦点透视的建筑画,但是他不可能只单一了解线性透视,西方块面造型、明暗对比的肖像技法应该也有所涉猎。从这段话中也能看出来,丁皋本质上并不是很欣赏西方理论,强调自己的肖像技法是“取象于乾”的,是与西方画法有所不同的。但是不可否认,丁皋也追随时代潮流,受到了西方绘画的影响,但在主观上,他又不承认自己受到西方的影响。这也符合当时的时风,正如清人邹一桂对郎世宁那种融合东西画法为“笔法全无,虽工亦匠,故不入画品”〔32〕,丁皋也认为西法无法与传统画法相比,但是他却实际上吸收了西法并融为己用。

结语

丁皋作为18世纪民间传统肖像画的代表画家,其所处的时代是东西方文化交流融合的特殊时期。根据费正清的“冲击回应”理论〔33〕,西方事物来到中国以后在中国一定会形成相应的反馈。西方以素描块面关系为基础的绘画理论和线性透视理论传入中国后对中国产生了一系列影响。在18世纪的中国,对这个冲击存在两个系统的回应,一在宫廷,一在民间。宫廷中最有代表性的就是乾隆时期的帝后像与大量行乐图中的人物形象;而在民间,对于这个冲击,职业画家群体中也形成了非常有代表性的肖像画派,尤其是在传教士较多的江南地区。丁皋就是18世纪这样一群职业画家的旗手。这两个系统相互独立,宫廷的御容肖像画很难被民间画师看到,而民间的职业画师大多在其职业生涯中也很难进入宫廷,所以形成了相对闭塞的两种不同的回应。

但这两种回应是有共同点的,就是中国人对西方绘制方法的接受都是相对片面的。从现有作品来看,18世纪的传教士所绘制的大多都是人物和牲畜这样的题材,而山水花卉绘制较少,因为中国人并不接受西方式样的风景画。而以丁皋为代表的18世纪江南民间职业肖像画家,他们对西方的理论有一定理解,客观上他们的确受了西方的影响,因为这种画法的确能使人更为肖似,但他们对西法的主观接受度并不高。丁皋将自己的肖像染法同西方相割裂,坚持认为自己的肖像画技法不同于西法。但是从他的理论与实践来看,他的确受到了影响,并且有意识地对传统的墨骨画法进行一定的改良。从他的画来看,他对西法的学习也仅仅止步于头部刻画,对于绘制衣纹线条和手的绘制方法,还是传统线描技法,而且是曾鲸墨骨法那种成熟的兰叶描、淡设色,体现文人气质的画法。与他同期的江南民间职业肖像画家很多也是如此。

在18世纪乾嘉时期的江南,肖像画形成了多元的格局。以丁皋、丁以诚为代表的吸收西式画法的较为新式的画家,与以徐璋、徐镐为代表的传统墨骨画家两派共存,并且相互借鉴吸收。同时期,还有较为个性化的肖像画家,其中以金农和罗聘为代表。而丁皋的《客吟僧衣图》正是在这样一个大环境下绘制出来的。其本身也成为丁皋绘画风格的一个缩影,成为承继传统兼借鉴西法的一个典型例子。

注释:

〔1〕 汪鋆撰:《扬州画苑录》四卷,清光绪十一年刻本,南京图书馆藏本。

〔2〕 “丙子冬始著出《传真诀》一册示余。余虽不善画,然细阅册中见其矩获精详,议论透辟,发前古所未发,真令人茅塞顿开乾隆乙酉春闰二月同里学弟容斋耿玮拜题。” 丁皋《传真心领》,《纸画法》,人民美术出版社1964年第一版,第17页。

〔3〕 袁枚在《小仓山房外集》收录了他为汪舸写的墓志铭,其文章以四六骈体写成,从其中能大致概括汪舸的生卒年及身世。根据卒于乾隆三十六年(1771),时年69岁,则推其生年为康熙四十二年(1703)。“先生姓汪,名舸字可舟,晚自号客吟居士,唐越国公后也。”祖上为安徽歙县人,年轻时由安徽入扬州,中年寓居扬州。汪舸与盐商以及扬州文人圈子交往密切,中年时期曾应楚江观察使黄姓之人的邀请客居湖北武昌,佐观察使幕后回到扬州,却不想卷入了乾隆三十三年(1768)牵扯甚大的两淮盐引案之中。由于其与盐商的密切关系,他受到一定的牵连,乾隆三十五年(1770)岁末决定前往武昌避难,未及一年便客死异乡。

〔4〕 第2页左自跋原文如下:“非关垂老托空门,故写僧伽妄自尊。半世依人唯剩我,终朝掘井未逢源。衣从客久何须染,发为衰多不待髡。五十六年弹指过,嗒然相对两忘言。乾隆丙子初冬,南徐丁鹤洲为予写著色小像,须发凋残,形神枯寂。今之隐几大,非昔之隐几者矣。武林老友康石舟补以长领僧服,望之俨然与㒵(同þ貌ÿ)相称。装池一册,并系二诗,藏诸箧衍(箧衍:指方形竹箱,盛物之器)。聊以寓目写心,骚(同þ扫ÿ)除尘俗,非必卖身佛国,有意庄严也,二三砚席间留题语,用志交契之雅,此外亦不欲多以示人,徒烦牙慧。更阑烛灺,每一披展,兴之所至,自缀小诗,虽意不尽言,适遣怀抱云尔。仲冬十日风雪杜门客吟又识。”本题跋记录了作品的具体创作时间是乾隆丙子初冬,根据袁枚的墓志铭推得其作品创作于汪舸54岁时。

〔5〕 李斗《扬州画舫录》卷二,南京凤凰出版社2013年3月版,第50 51页。

〔6〕 同注释2,第57页。《部位论》原文对“三停五部”的描述:“三停:上停发际至印堂,中停印堂至鼻准,下停鼻准至地阁察其五部,始知面之阔狭。五部:山根至两眼头止为中部,左右二眼头至眼稍为二部,两边鱼尾至边,两边各一部,此五部横看法也。”

〔7〕〔9〕同〔2〕,第125页。

〔8〕 此类称谓系丁皋对于面部的描述方法,具体名词与脸部部位的详细对应,见图2。

〔10〕 同〔2〕,第73页。

〔11〕 同〔2〕,第90页。

〔12〕 同〔2〕,第83页。

〔13〕 同〔2〕,《眼光论》原文载:“如上一笔似湾弓向下,以定长短,宜重;眼下一笔又似湾弓兜上,以定阔窄,宜轻。”

〔14〕 同〔2〕,第69页。

〔15〕 同〔2〕,第70页。

〔16〕 同〔2〕,第125、126页。

〔17〕 同〔2〕,第97页。《染法分门》原文载:“一越全体浑元,从耳门起染,上街太阳贯巅顶而覆染,下通地边而兜染,推边城,愈染愈重,而托出面如满月者是也。”

〔18〕 原文载:“盖五岳各有峰峦,对明大小,空出白光,作峰顶阳明之位,用浑元追三阴起根发脉之处,从浓至淡,周染而突出高峰者是也。”

〔19〕 同〔2〕,第98页。

〔20〕 即炉甘石,炉甘石为碳酸盐类矿物方解石族菱锌矿,主含碳酸锌。采挖后,洗净,晒干,除去杂石。本品性状为块状集合体,呈不规则的块状,灰白色或淡红色。根据丁皋《面色论》中“有白如玉者,只用生芦干不配朱磦”,可知当时的芦干石是用作白色用。

〔21〕 同〔2〕,第99页。《面色论》载:“古人用色比有粉底,然粉虽闪制,久而能变。今以芦干石代之若其用纸画,必先于骨格上细细染足,开明,然后用芦干石少许,和朱砂标满上皮肤。烘干,再上清水,润血提神。”

〔22〕 同〔2〕,第101页。《气血论》载:“气者表也,血者里也 其法当先上血用胭脂与朱砂标合染之,然后用朱砂标和藤黄细细匀皴之,以提其气。”

〔23〕 同〔2〕,第103页。

〔24〕 程兆熊,字孟飞,号香南,又号枫泉、澹泉、寿泉、小迂,仪真人。工诗词,画笔,与华喦齐名。书法为退翁所赏,扬州名园甲第、榜署、屏障、金石、碑版之文皆赖之。早年受知于高制军,晋巡盐御史恒为之写固哉亭集,晚居随月读书楼。子法,字宗李,号砚红。书法得其家传,画画眉尤精。

〔25〕 图载于杨新主编《故宫博物院藏文物珍品大系·明清肖像画》,上海世纪出版股份有限公司2008年版,第160页。本幅为纸本设色,纵80.7厘米,横37.5厘米。

〔26〕 靳介人,即靳荣藩(1726 1784),字介人,号绿溪,山西黎城人。乾隆十三年(1748)进士,长期在广东河南等地任职,乾隆四十八年(1783)卒于大名知府任。著有《绿溪语》二卷。

〔27〕 鞠德元、田建一、丁琼《清宫廷画家郎世宁年谱》,故宫博物院院刊,1988年第2期,第55页。

〔28〕 同〔2〕,第73页。

〔29〕 同〔2〕,第168、169页。

〔30〕 聂崇正《“线画法”小考》,故宫博物院院刊,1982年第3期,第85 88页。

〔31〕 年希尧《视学》,见于顾廷龙《修四库全书》1067,子部,艺术类,上海古籍出版社2002年版,第27页。

〔32〕 邹一桂《小山画谱》,见卢辅圣《中国书画全书》第14册,上海书画出版社2000年版,第716页。

〔33〕 费正清、邓嗣禹编著,陈少卿译《冲击与回应从历史文献看近代中国》,后浪民主与建设出版社,2019年6月版。