冯至《十四行集》写作技巧论析

2021-04-14张雨凡

萧 映 张雨凡

冯至是中国新诗史上的重要诗人。1923 年,18 岁的冯至加入北京大学文学社团浅草社;1925年,冯至与友人创立沉钟社,开始发表诗歌和散文。在冯至的创作生涯中,有一个明显的创作停滞期,那就是赴德留学之后的十年。经过十年的沉寂,回到国内的冯至创作出了《十四行集》。冯至的《十四行集》采用了源自欧洲的十四行诗体,也称“商籁体”。十四行诗的典范——彼特拉克的十四行诗以歌颂爱情、表现人文主义思想为主要内容,此后十四行诗的名家如莎士比亚、普希金,都十分注重十四行诗音韵,基本上以形式工整、音韵和谐优美为基本规范,又各有自家特色。里尔克《献给奥尔甫斯的十四行诗》中则表现出对世界、存在、生死的思考,诗行也体现着一种音乐美和造型美。冯至的《十四行集》是诗人对存在的探讨以及对存在的表达。诗人在表达细腻而具体的诗思时,不乏一些晦涩难懂的表述。要探究其表现内容与表现方式,就需要对其语言进行反复揣摩。燕卜荪将诗歌语言中的含混现象分为七种类型,并认为“对含混的应用是诗歌的根基之一”,从而一反学界对于语言含混现象的贬斥态度①[英]威廉·燕卜荪:《朦胧的七种类型》,周邦宪等译,杭州:中国美术学院出版社1996年版,第3页。。含混,也即朦胧,从“语病”到“诗歌的根基”,对含混现象的理解和厘清,有助于我们对现代诗歌的理解。本文将结合燕卜荪《朦胧的七种类型》中提出的含混理论对冯至《十四行集》中的具体诗篇进行文本细读。

一、意象对比:展现生命之张力

《我们准备着深深地领受》是冯至《十四行集》的第一首。从“岁月”“生命”“一生”“整个的生命”看出,诗人在这首诗里讨论了“我们”整个的生命,以及更为重要的“意想不到的奇迹”:

我们准备着深深地领受

那些意想不到的奇迹,

在漫长的岁月里忽然有

彗星的出现,狂风乍起:

我们的生命在这一瞬间,

仿佛在第一次的拥抱里

过去的悲欢忽然在眼前

凝结成屹然不动的形体。

我们赞颂那些小昆虫,

他们经过了一次交媾

或是抵御了一次危险

便结束它们美妙的一生。

我们整个的生命在承受

狂风乍起,彗星的出现。①冯至:《冯至选集第1卷》,成都:四川文艺出版社1985年版,第123页。

首先,诗人运用暗喻的手法,将这些“意想不到的奇迹”比作“彗星的出现,狂风乍起”。又用了几个类比,将我们“领受奇迹”,类比为“在第一次的拥抱里”,并和小昆虫的一生并列而谈。

我们准备领受的奇迹,就像在漫长的岁月里忽然有彗星出现、狂风乍起。这仿佛是常年平静的生活终于要迎接振奋人心的事情,而这件事情到来的瞬间对于“我们”来说,如同“第一次拥抱”一样。“第一次拥抱”的感觉如何?期待、温暖、紧张、喜悦、甜蜜、激动……这美好的体验,让过去的悲欢黯然失色,甚至直接凝结成“屹然不动”的形体。这个奇迹之于我们,就像一次交媾或者抵御危险之于小昆虫。试想,昆虫的生命何其短暂,昆虫的经历又何其贫乏,对于它们,交媾和抵御危险是生命中的重大事项,甚至预示着生命的尽头,这样的经历无异于狂风雷电、彗星出现。所以,对于我们而言,这样的奇迹是什么呢?

诗人18 岁加入浅草社,20 岁创立沉钟社,22 岁出版第一部诗集《昨日之歌》,24 岁出版第二部诗集《北游及其他》。25 岁留学德国,从25 岁到34 岁的这十年,没有作品。年轻时崭露头角,而后沉寂十年。1939年,34岁的冯至任昆明西南联合大学外文系德语教授。在往来教学半小时的山路上,冯至灵感忽至,吟出悠悠诗句,随即草拟成章。

留学德国,冯至深受里尔克影响,不仅阅读他的作品,而且翻译了许多里尔克的作品。现国内里尔克诗集和著作的译本中,冯至的译本仍然较为贴近原著的风格。里尔克在《马尔特·劳利得·布里格随笔》中谈到:“因为诗并不像一般人所说的是情感(情感人们早就很够了),——诗是经验。”②[奥]里尔克:《马尔特·劳利得·布里格随笔》,冯至译,《外国现代派作品选》第1 册,上海:上海文艺出版社1980 年版,第50-51页。五四启蒙运动、创作新诗、国家战乱、出国求学、遇到仰慕的诗人诗作、爱情,这些给予冯至的不仅仅是情感上的波澜起伏,更是对整个生命的深刻体验。因此,行至山路间,道旁绿树苍茫,天上白云悠悠,诗意就在此间萌发。这于多年未作出诗篇的冯至而言,未尝不是一种奇迹。但是,此间的奇迹远不止灵感的重新而至。这种奇迹还是那些燃烧生命的事情:为了民族的存续而奋战前线、为了少年的发展而投身教育、为了求知的渴望而俯身学术、与爱人亲密相拥等等。此时冯至得到的是醍醐灌顶的启示,是启示也是诗思。多年的沉寂豁然开朗,对人生也看得愈加通透——于是诗人称“我们准备着深深地领受”——做足了准备去体会,像小昆虫接受生命中最“刺激”的事情一样,“我们”也准备着,全身心的接纳,无论这个奇迹是像拥抱一样美好,还是像战乱伤亡一样悲痛。向死而生,诗人赞颂生命力的大爆发——“赞颂那些小昆虫……便结束了它们美妙的一生”,这样的生命尽管短暂,但有如彗星出现一般:短暂却极致的绚烂。

整首诗充沛着一种“生如夏花之绚烂”的动感。如“意想不到”“瞬间”“忽然”这些词的运用。意象之间有着强烈的对比,如“漫长的岁月”与“彗星的出现”“狂风乍起”,“交媾”与“抵御危险”,“彗星出现”与“凝结”、“屹然不动的形体”。极度的静与极度的动,欢乐与死亡,这样强烈的对比使得全诗充满张力,仿佛诗人的生命之力也要冲破牢笼,拥抱命运的安排。

二、逐层类比:隐喻死亡之精神

《十四行集》的第二首是《什么能从我们身上脱落》。究竟是何物,让诗人冯至把它“安排”在十四行集的第二首、把它安排着从我们身上脱落?

什么能从我们身上脱落

我们都让它化作尘埃:

我们安排我们在这时代

像秋日的树木,一棵棵

把树叶和些过迟的花朵

都交给秋风,好舒开树身

伸入严冬;我们安排我们

在自然里,像蜕化的蝉蛾

把残壳都会在泥里土里;

我们把我们安排给那个

未来的死亡,像一段歌曲

歌声从音乐的身上脱落,

归终剩下了音乐的身躯

化作一脉的青山默默。①冯至:《冯至选集》第1卷,成都:四川文艺出版社1985年版,第124页。

全诗有两个关键的动词,不仅出现次数最多,而且也关联着这首诗的主要脉络。一是“脱落”,二是“安排”。“脱落”一词,本意为“附着的东西掉下”,惯常用法例如“牙齿、头发脱落”“油漆脱落”等等。而“安排”意为“安置处理”,惯常用法例如“我们安排某人做某工作”。在文本中,这个“什么”意旨尚不明朗,也无法确定是实物还是非实物,因此用“脱落”这个词便产生了一种含混的效果。同样,文本中用“安排”一词,并未指出安排这个动作的具体对象,而是用了三个类比,来表达“我们安排我们在”某个场景的“工作”。这两个词的含混效果,可以归类到燕卜荪含混理论中的第二种:词语的本义和语法结构不严密引起的多义。

因此,要理解“脱落”和“安排”这两个动作的对象和内容,就要从文本的三个类比着手。诗中进行了三个不同场景的类比,第一:“我们安排我们在这时代/像秋日的树木,一棵棵/把树叶和些过迟的花朵/都交给秋风,好舒开树身/伸入严冬;”第二:“我们安排我们在自然里,像蜕化的蝉蛾/把残壳都会在泥土里;”第三:“我们把我们安排给那个/未来的死亡,像一段歌曲/歌声从音乐身上脱落,/归终剩下了音乐的身躯/化作一脉的青山默默。”

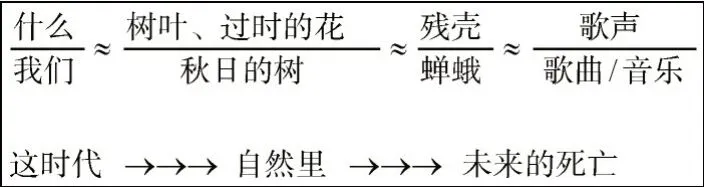

在文学中,类比属于比喻范畴,与明喻、隐喻紧密相连,但又同中存异。类比是扩展式的比喻,所涉及的两事物间的相似点往往非止一端,各各对应,形成逻辑推理的前提。诗歌中的类比具有隐喻性,也即燕卜荪含混理论中第一种含混的特性。因此,诗中的“什么”之于“我们”,就是“树叶、过时的花”之于“秋日的树”,就是“残壳”之于“蝉蛾”,就是“歌声”之于“歌曲/音乐”。三个场景分别是“这时代”“自然里”以及“未来的死亡”(参见图1)。

图1 意象类比分析图

此外,还有两个类比;即:“什么从我们身上脱落——化作尘埃”与“歌声从音乐身上脱落,剩下音乐的身躯——化作一脉的青山默默”。

那么,根据以上分析,可以得出以下问题:1.什么能从我们身上脱落?2.为什么要脱落它们?3.我们“脱落”了它们之后,剩下了什么?通过对这几个问题的解答,就可以用隐喻这种含混的特点去解决“脱落”和“安排”这两个关键动词带来的意义含混。

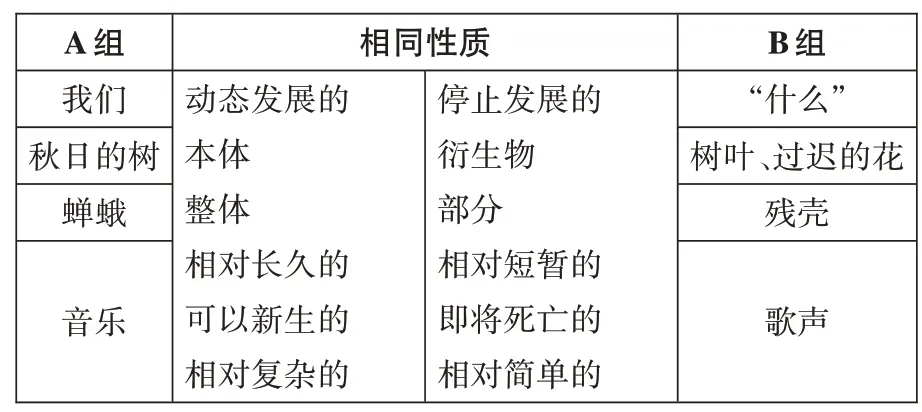

第一种含混(隐喻)的依据是事物之间相似的性质,通过抓住这些相似的性质,去“把住一些把不住的东西”,即理解诗人用这些类比意象表达出来的思想。将诗中的意象分成2组,得到A组:我们、秋日的树、蝉蛾、音乐;对照组B组:“什么”“树叶、过迟的花”“残壳”“歌声”。相较B组,A组意象的相似性质有:动态发展的、本体、整体、相对长久的、可以新生的、相对复杂的。而相较A组,B组意象的相似性质为:停止发展的、衍生物、部分、相对短暂的、即将死亡的、相对简单的(参见表1)。

表1 意象类比分析

从以上分析,可以得出问题1 的答案:“什么”的性质有(1)我们所要代谢掉的,一些束缚生命力、束缚创造力的东西。(2)脱落之后将要化作尘埃的对象。因此,“什么”,可以是头发、牙齿,可以是钱财、衣物、功名利禄,可以是血肉之躯,可以是束缚精神自由的思想。

问题2,为什么要“脱落”它们?树木脱落了树叶、过迟的花之后,蝉蛾脱落了残壳之后,等待它们的是新生和蜕变。它们的脱落,是自然发展的规律,是本体的新陈代谢。脱落那些已经走向尽头的,才能获得新的发展机会,延续生命。

但是“歌声从音乐身上脱落”,歌声如何脱落?音乐的身躯是什么?这里又产生了含混的效果。第一种情况是有歌声也有旋律的歌曲:歌声从歌曲身上脱落之后,歌曲剩下的是旋律,旋律也终究会停止(化作一脉的青山默默);第二种情况为只有歌声的音乐(如清唱):歌声从音乐身上脱落之后,音乐就会消失,化为静默。静默是音乐存在的必要条件,是音乐存在的基础,也是音乐的基调,音符和音符之间永远有静默的一席之地。“歌曲”(狭义的音乐)是短暂的,本体意义上的“音乐”概念则是永恒发展的。作为“歌曲”意义上的音乐,静默不代表音乐的消失和“死亡”,静默是音乐的一个阶段,是音乐生长和发展的土壤,新的歌曲将在静默中被创造出来。作为广义上的音乐,当剥离音乐的旋律之后,音乐就是一种形而上的概念,一种类似于“道”的存在,正如“大象无形,大音希声”。这里也体现了燕卜荪含混理论中的第四种含混:一个陈述语的两个或更多不同意义合起来反映作者复杂的心理状态。

所以,问题3——我们脱落了“什么”之后还剩下什么:剩下可以继续生长发展的本体,可以更新的生命;离形去知之后,可以体验“道”的存在。我们脱落了它们之后剩下的是更新换代的自己、蛰睡而等待新生发展的人,剩下“人不断新生和死亡这一生命发展规律”的本身,就像“音乐”和“道”一样,自在地存在着。

从问题3 回顾问题1,又可以得出新的认知:我们顺应自然规律,脱落身体的一部分;我们理解人生的舍与得,脱落应该舍弃的部分;我们关注我们的精神自由,脱落陈旧的思想;我们脱落自身,去获得关于生命本原的体验;我们脱落我们这一代人,去获得人类的更迭换代。而我们安排我们自己在这时代、在这世界、在自然里、在未来的死亡所要做的事情,就是诗人对时代的体验、对生活、自然的体验、对生命和死亡的深刻体验。

回顾《十四行集》的第一首诗与第二首诗,又形成了一个大对照。第一首诗是充沛着动感的生命之诗,第二首诗则是体现归宿、静默、蛰睡的死亡之诗。与泰戈尔的诗句“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”的境界一般,但比这句诗包含更丰富的内涵,两首诗恰好构成了生命的循环——人的生命,就要像彗星一般,即使短暂,也要极致的绚烂,而绚烂过后,我们脱落那些陈旧的部分,脱落我们腐旧的肉体和精神,融进泥土、化为尘埃,静待新生的开始。由此,两首诗完整地体现了诗人对于生命的态度和构想,也即“人该如何存在”的构想。其间也不难看出,冯至的生命观(或者说死亡观)明显受到里尔克的影响,里尔克说:“不要带着否定的意味来解读‘死亡’这个词语,因为如同月亮一样,生活确实有不断规避我们的一面,但这并不是生活的对立面,而是对它的完美性和丰富性的充实。”①转引自张文东:《个体生命存在的寂寞与旷远——重读冯至的〈十四行集〉》,《东北师大学报(哲学社会科学版)》2007年第5期。冯至也是以一种积极的态度去面对死亡、面对生命中的困苦。

三、意象化用:诗歌的互文性表达

《有加利树》是《十四行集》的第三首,在这首诗里,诗人表达了对有加利树的赞颂:

你秋风里萧萧的玉树——

是一片音乐在我耳旁

筑起一座严肃的庙堂,

让我小心翼翼地走入;

又是插入晴空的高塔

在我面前高高的耸起,

有如一个圣者的身体,

升华了全城市的喧哗。

你无时不脱你的躯壳,

凋零里只看着你生长;

在阡陌纵横的田野上

我把你看成我的引导:

祝你永生,我愿一步步

化身你根下的泥土。①冯至:《冯至选集》第1卷,成都:四川文艺出版社1985年版,第125页。

冯至在《一个消逝了的山村》里这样谈论有加利树:“这中间、高高耸立起来那植物界里最高的树木、有加利树。有时在月夜里,月光把微风摇摆的叶子镀成银色,我们望着它每瞬间都在生长,仿佛把我们的身体,我们的周围,甚至全山都带着生长起来。”②冯至:《冯至全集》第3卷,石家庄:河北教育出版社1999年版,第47-48页。冯至在田野上所观察到的这种树木,学名是桉树,通常高20米,属于高大乔木。诗人赞颂这种树木,化用里尔克的诗句将其比作“一片音乐在我耳旁”“插入晴空的高塔”。第三节“脱你的躯壳”、第四节“化为你根下的泥土”也皆是化用而来。

里尔克在《献给奥尔甫斯的十四行诗》中有“一棵树从那儿升起。呵纯粹的超越!呵奥尔弗斯在歌唱!呵高大的树在那只耳中!/而所有的事物静默。即使在那种寂静里,/一种新的开始、信号和变化显现”③[奥]里尔克:《里尔克诗选》,北京:中国文学出版社1999年版,第199页。。此处里尔克是将希腊神话中奥尔弗斯的歌声比作耳朵里的大树,这大树即使在沉默中也有新的发端,这大树指引兽窟鸟巢里的动物走出丛林,里尔克在诗中歌颂奥尔弗斯在听觉里造出了神庙。可见,冯至“是一片音乐在我耳旁/筑起一座严肃的庙堂”二句,就化用了里尔克的这一首诗。

第三节“你无时不脱你的躯壳/凋零里只看着你生长;”化用了诗人自己《十四行集》第二首诗的意象:“我们安排我们在这时代/像秋日的树木,一棵棵/把树叶和些过迟的花朵/都交给秋风,好舒开树身/伸入严冬。”所以“你无时不脱你的躯壳”中的“躯壳”也就等同于“树木和些过迟的花朵”了。诗人将树叶和花朵的凋谢,看作是树木在凋零中生长,结合《十四行集》第二首的诗意,躯壳的凋零是为了树木更好的新生。诗人关注到树木存在和生长的规律本身,并从中获得启示:人,或者一个民族,都需要关注生存与死亡本身,甘于脱落旧物以获取升华。

里尔克在《献给奥尔甫斯的十四行诗》中有诗句:“我们必须同花朵、葡萄叶、果实一道去做。/它们不止说出这一年的语言。/自黑暗中一个杂色的陈列显现,/或许在那些脚下的妒忌旁……”①[奥]里尔克:《里尔克诗选》,北京:中国文学出版社1999年版,第209页。这几句描写花朵、葡萄叶、果实,死者在黑暗的土壤里长眠,将身体化作养分滋养着鲜艳的植物,体现着一种滋养新生命的奉献精神。一方面受到里尔克影响,另一方面也汲取了中国古典文化的营养,冯至对待世间万物有着诗性认识。中国古典文学中有名句“落红不是无情物,化作春泥更护花”,同样表达了“死者”对于新生命的无私奉献。因此,通过化用这些意象,诗歌文本就具有了互文性,体现出更加丰富的内涵:诗人愿将有加利树作为自己的引导,实际上是愿意遵从生命的规律并赞颂这种规律,而自己愿化为树根下的泥土,甘愿为生命的延伸奉献自己的一切。如果说有加利树是自然之子,象征着生命的肃穆和高贵,那么在那个动荡的年代,也可以象征着理想信念和民族的启蒙,“我”愿意为之奉献和牺牲,作为新生民族的养料。

四、关联呼应:人与物之思

《我们站立在高高对山巅》是《十四行集》的第十六首:

我们站立在高高的山巅

化身为一望无边的远景,

化成面前的广漠的平原,

化成平原上交错的蹊径。

哪条路,哪道水,没有关联,

哪阵风,哪片云,没有呼应:

我们走过的城市、山川,

都化成了我们的生命。

我们的生长,我们的忧愁

是某某山坡的一棵松树,

是某某城上的一片浓雾;

我们随着风吹,随着水流,

化成平原上交错的蹊径,

化成蹊径上行人的生命。②冯至:《冯至选集》第1卷,成都:四川文艺出版社1985年版,第138页。

在这首诗里,作者通篇用“化成”这个词,“我们”在高高的山巅可以化身为“远景”“平原”“蹊径”——这实际是站在山巅所能目及的一切,我们可以化身为所目及的一切——万物。而诗人选择站在山巅眺望而不是在平地、在小路、在楼房眺望,即是一种对广阔世界与自然万物的选择。庄子《齐物论》中有“天地与我并生,而万物与我为一”,意为万物与我们都是一个本体,没有人我万物之别,冯至在这里创造的境界就与之相似。庄子表现了对世俗价值之否定,而冯至更倾向于提倡打开心境,以包容、开放的心态的来对待世界,并且以看待人类自己的眼光看待世界万物,这里更有一种泛神论的思想。所以,“我们的生长”就是松树的生长,我们与自然界自在生长的动植物一样,作者尤其选择了植物的生长,这样的生长最是自在自为的,并且是静默无声的。“我们的忧愁”是一片浓雾,这里作者仿佛将中国古典文学中的移情于物、寄形山水的手法借用过来,只是更加通透,强调一种“我”的情绪与自然界的贯通感。

诗句中“松树”“浓雾”“山川”“蹊径”等意象的选用,尤为具有中国古典文化的韵味和色彩。“松树”和“浓雾”在古典诗歌中是“隐者”所在之处(如“松下问童子”“云深不知处”),“隐者”又具有道家“清静无为、自然天成”的思想。“山川”和“蹊径”也是古典诗歌中常常使用的意象,而以山水田园诗居多,使得冯至的这首十四行诗包容了丰富的意味:从《诗经》伊始、老子、庄子的散文,到东晋时期的玄言诗,到盛唐时期的山水诗,这种寄情山水的作品中,作者往往在作品中赋予山川河流、鸟兽草木情感体验,人和自然是互相联通、互相呼应的,就如刘勰所说“写气图貌,既随物以宛转;属采附声,亦与心而徘徊”,“春日迟迟,秋风飒飒。情往似赠,兴来如答”,所以“我们”与世界万物是“关联”和“呼应”的。

诗的第二节则是表现了哲学上联系的观点。世间事物都是息息相关的,既然我们等同于万物,我们也就与万物都是相关联、相呼应的。全诗凝结到最后一句,我们已经不仅仅是化作自然界的万物了,而是化作行人的生命——我们的生命与他人的生命是可以互相转化的,也即生命已无人我之分。冯至所处的年代,正是民族求独立、人民求生存的时代,作为抗战时期的知识分子,冯至不可能没有受到时局环境的影响,但与当时流行的口号诗、宣传诗截然不同,《十四行集》中常常有着“狂风”“暴雨”环境下可怜的人与动物的意象,抒写战争中的人、动物悲惨的生存处境,而非单纯地鼓舞和歌颂抗战。在这首诗中,诗人贯通你我的感受,仿佛伸长了感受的触角,触摸每一寸土地和人民,这正可以证明他对浴血奋战、艰难斗争中的同胞的关爱与挂怀。因此,冯至的诗作中表现出的人文关怀更是一种跨时空的、形而上的,对人类乃至世界万物的关切,一种积极的人生态度。

五、通篇用比:化抽象为具象

《从一片泛滥无形的水里》是《十四行集》的最后一首。这首诗较为明朗地表达了作者创作《十四行集》的缘由:

从一片泛滥无形的水里,

取水人取来椭圆的一瓶,

这点水就得到一个定形,

看,在秋风里飘扬的风旗

它把住些把不住的事体,

让远方的光、远方的黑夜

和些远方的草木的荣谢,

还有个奔向无穷的心意,

都保留一些在这面旗上。

我们空空听过一夜风声,

空看了一天的草黄叶红,

向何处安排我们的思,想?

但愿这些诗像一面风旗

把住一些把不住的事体。①冯至:《冯至选集》第1卷,成都:四川文艺出版社1985年版,第149页。

这首诗中,诗人运用隐喻与类比的手法,将自己比作“取水人”,将“把不住的事体”比作“泛滥无形的水”,希图赋予思想以形式,也即“把住一些把不住的事体”。取水人用椭圆的容器去盛一瓶,水就得到了定形;同样,“风旗”是最能“抓住”风的实物。诗人用风旗和取水瓶很好地把住了风和水这两样事物,赋予其可感的具体形态。而我们空听风声、空看草黄叶红,也需要赋予所思所想可感的形态。那么,这些“把不住的事体”是什么呢?

诗的第二节,诗人将把不住的事体与“远方的光”“远方的黑夜”“远方的草木的荣谢”还有“奔向无穷的心意”并列而谈。“光”与“黑夜”本就捉摸不着,“草木的荣谢”也非我们可以干涉,近处的且帮不上忙,更不必谈“远方”:“奔向无穷的心意”。这些意象要结合全集的内容来谈。《十四行集》第一、二首、十六首写生命与死亡、第三首写有加利树、第四首写鼠曲草、第五首写威尼斯、第六、七首写战乱下的人、第八首写旧日的梦想、第九首写一位古代的英雄、第十首至第十四首分别向蔡元培、鲁迅、杜甫、歌德与梵高致敬。第十五首表现人的实在、第十七首写路、第十八、十九首写爱情、第二十首写人与人之间的关系、第二十一首写命运的暴雨里我们的存在、第二十二首写深夜深山的雨、第二十三首写雨过天晴、第二十四首写我们的运命和存在、第二十五首写我们的思虑、第二十六首写人对身边事物的感知。全集内容可以大致分为如下几类:

(1)对于生命、命运、存在的探讨(第一、二、十五、十六、二十一、二十四、二十五、二十六)

(2)表现战争(第六、七)

(3)对爱情的表达(第十八、十九)

(4)对历史的思考(第八、九)

(5)对给予我们启示、帮助的人或物的赞颂(第三、四、五、十、十一、十二、十三、十四)

(6)对自然世界的哲理思考(第十七、二十二、二十三)

可以看出,27 首诗更多的是对存在的哲思。光与黑夜、草木荣枯,诗人试图去把握最原始、最旷远的存在。“存在”是一种状态,也是一种形而上的思考,因此也是难以言说的。燕卜荪在《朦胧的七种类型》中谈到:“用作形容词的词是用来分析一个直接的陈述的;而暗喻则是对一种引人注意的形象进行观察;观察中包含的若干要素的综合也就是暗喻。它是一种复杂的思想表达,它借助的不是分析,也不是直接的陈述,而是对一种客观关系的突然的领悟。”②[英]威廉·燕卜荪:《朦胧的七种类型》,周邦宪等译,杭州:中国美术学院出版社1996年第3版,第2-3页。诗人对世间万物、人与命运的哲思超越了面前的一隅现实,而是奔向了跨越时间、空间的远方,关心遥远时间或空间中的人与物的兴盛或衰败,所以是“远方草木的荣谢”“奔向无穷的心意”。

如果这些思考没有以诗句保存,就是“空听”“空看”,一个“空”字表达了思想不能得以表现的失落。内心流动的经验、体会没有被赋形,也就没有人可以得知“我们”听过、看过之后的思考,在世界上也就无迹可寻。通过诗歌的形式,这些思想得以保留在文字中,就像风的流动使得风旗波纹起伏地翻卷,风旗见证了风的走向与态势,这些诗歌也可以供后人解读当时环境下诗人的思想。老子曰“道可道,非常道。名可名,非常名。”,“道”是不可“道出”的,言有时无法表达出复杂委曲的思想,而《易经》言“圣人立象以尽意”,即可以用“象”来表达“意”。这种“象”可以用隐喻、类比来建立,所以建立“象”的“言”正是诗歌的语言。冯至写作这27首十四行诗的目的是“把住些把不住的事体”,也体现了中国古典文学中“立象以尽意”的原则,注重运用意象、营造意境来表述“意”。

六、结语

冯至的《十四行集》创作于1941 年的昆明。散步于山间小路,随口吟得的诗句,每个字都凝聚着近十年沉淀的诗思。冯至在《我和十四行诗的因缘》中提到,他读过莎士比亚、布郎宁夫人的中译版十四行诗、格吕菲乌斯、普拉滕的德语十四行诗。他说“沉痛也好,明净也好,我渐渐感觉到十四行与一般的抒情诗不同,它自成一格,具有其他诗体不能代替的特点。它的结构大都是有起有落,有张有弛,有期待有回答,有前题有后果,有穿梭般的韵脚,有一定数目的音步,它便于作者把主观的生活体验升华为客观的理性,而理性里蕴蓄着深厚的感情。”①转引自余中先选编:《寻找另一种声音——我读外国文学》,北京:外国文学出版社2003年版,第220-226页。可见,十四行诗这种诗体在表达哲理、思想上有着文体优势,又不会损失诗歌的抒情性。冯至在运用汉语进行十四行诗创作时,不需遵守英文十四行诗的格律,又因为汉语本身的语法较为松弛,使得诗歌的表现更为自由。《十四行集》的多样表达也体现出了汉语诗歌写作与西方诗歌创作手法的融合,再加之冯至诗歌中的意象、哲学思想也具有很强的中国古典意蕴,这样,《十四行集》既发挥了文体优势,又显现出诗歌的中国文化特色,不失为对十四行体的一次“内化”。