小学数学自主学习的实践探究

2021-04-12栗亨健

【摘 要】培养学生的学习自主性,是教育的重要责任与要求。教学中,教师要尊重学生的主体地位,增强学生的自主学习积极性。本文以“运算律”为例,探讨小学数学教学中培养学生自主学习能力的有效实践策略,以期培养学生数学学习兴趣,提升其自主学习能力。

【关键词】小学数学;运算律;自主学习;实践探究

随着新课程教学改革的向纵深推进,学校持续贯彻落实新教学理念,促进教师不断积累有益的教学经验。在小学数学教学中,倡导教师应以学生为主体,帮助学生在自主体验、思考、探究活动中获得更多的知识与技能,使学生会用数学思维思考、分析和解决数学问题。教师要在教学中尊重学生的主体地位,增强学生自主学习的积极性,探索和实践更多可行的教学策略。

1 启发学生自主设问

常规教学中,教师问学生答的模式,虽然可以在一定程度上使学生保持正确的思考方向,但学生质疑和思考的时间却会大大缩短,易影响学生的自主学习[1]。爱因斯坦曾强调“提出一个问题比解决一个问题更重要”,因此,在数学课堂上,教师应积极创造条件引导并启发学生挖掘问题、提出问题、设置问题[2]。

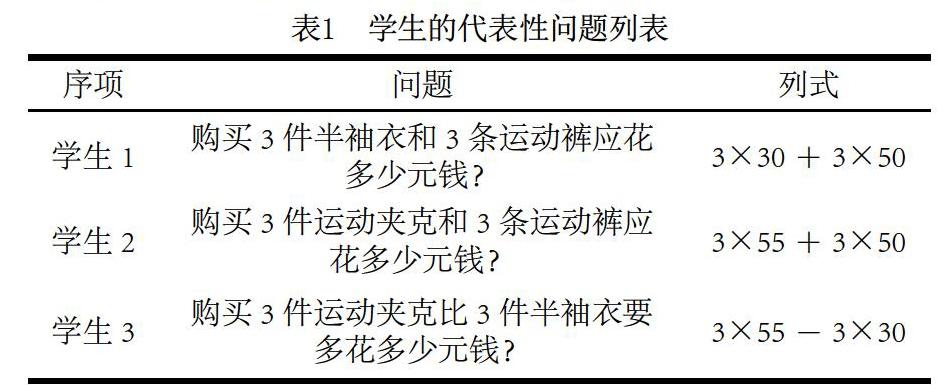

如在教学“运算律”的“乘法分配律”时,笔者先为学生创设了一个情境,然后鼓励学生设置问题。为吸引学生的关注,构建了一个学生熟悉的情境:“学校即将组织乒乓球比赛,要求每班的参赛选手着统一的队服,请同学们为我们班的3位选手购买队服。”同时,笔者还提供了一些已知信息,如1件半袖衣30元,1条运动裤50元,1件运动夹克55元。然后要求学生结合已知信息提出不同的数学问题。学生所提问题中,代表性的问题如表1所示。

学生自行提问后,笔者结合学生的问题列出数学算式,进行讲解,并作出归纳,得到“乘法分配律”的基本内涵与特征,让学生明白“(a+b)×c=a×c+b×c”的含义。随后,笔者进一步拓展教学内容,根据学生3提出的问题,告诉学生“(a-b)×c=a×c-b×c”是乘法分配律的另一种通用形式。在教学中,还有学生提出了新的问题:若两个数的和与另一个数相乘满足使用乘法分配律的条件,那三个数的和与另一个数相乘是否也可以用乘法分配律计算呢?这样的提问表明学生对已学内容进行了比较、思考,达到了正确理解知识并发散思维的教学效果,学习自主性得到了锻炼。

在知识拓展阶段,学生自己提出的问题已经引发了同伴的积极思考,笔者在此基础上提出新的问题:“如果是几个数相加后与另一个数相乘,乘法分配律还成立吗?”并将这一问题作为课后作业,鼓励学生通过“观察对比、猜想推理、举例代入、验证判断、归纳总结”等方法完成解答。

2 引导学生自主求策

苏霍姆林斯基曾言:“在人的心灵深处,都有一种根深蒂固的需要,就是希望自己是一个发现者、研究者,而在儿童的精神世界中,这种要求特别强烈。”对学生而言,他们也希望能在积极探索中发掘和掌握更多的知识,获得他人的肯定,因此教师要对这样的需求给予更多支持,引导学生在探索实践中提出新的问题解决对策。

如教学“运算律”的“加法结合律”内容时,笔者先创设了情境让学生掌握必要的已知信息:操场上,有12个男生正在跑步,16个男生正在踢足球,14个女生正在跑步。然后要求学生计算出操场上一共有多少人。学生列出了不同的式子进行计算。一种思路是“先计算男生数为16+12=28(人),再计算总人数28+14=42(人)”;另一种思路是“先计算跑步的人数为12+14=26(人),再计算总人數26+16=42(人)”;还有一种思路是“先计算相加容易得整十位数的16+14=30(人),再计算总人数30+12=42(人)”。然后笔者引导学生思考三种思路的等式存在的联系:“(16+12)+14=(12+14)+16=(16+14)+12=42”,学生在笔者引导下发现了等式之间的联系后,在小组讨论中交流和分享自己的看法,大家都认识到若三个数字相加,可以先加前面两个数再与第三数相加,也可以先加后两个数再与第一数相加,得到的和是一样的。接下来,笔者鼓励学生总结列出的所有等式。学生积极主动地用自己喜欢的方式表示出了等式的代数式,接着笔者进一步引导学生深入理解和掌握“加法结合律”的内涵与特征。

在教学中,教师应转变思维理念,合理营造情境、创设条件,让学生自主体验、探索,在实践中增强感悟,在感悟中促进归纳。教师应充分重视学生个体之间的差异性,在充足的时间和轻松的氛围中让学生进行创新性实践,如上述案例中学生对加法交换律的通用等式的总结,可以用符号表示,当然还可以用字母或者文字来描述。学生在尝试假设、画图、转化、综合、归纳的过程中,将对发现的问题和解决的对策有更清晰的认知与更深刻的理解。

3 鼓励学生自主纠错

学生的学习还处于不断试错和纠错的阶段,学习中出现错误在所难免[3]。教师的教学不能急于求成,不能完全按照自己的思路去催促学生求解正确答案。一旦学生出现错误,教师应放慢节奏,给学生时间去思考探究,剖析出错原因,自主完成纠错。

如在教学“运算律”的“乘法分配律”与“乘法结合律”的综合运用时,面对“用简易方法计算25×24”这道题时,有学生的计算过程是“25×24=25×4+25×6=250”,这显然是错误的。笔者发现这样的错误后,可先在板书中展示,并引导学生思考计算错误的原因。学生通过反思指出错误在于将“25×24=25×(4×6)”当成了“25×(4+6)”,以为要用乘法分配律,但事实上应用乘法结合律,通过列式“25×24=(25×4)×6=600”可以完成计算。学生在自我反思中不仅纠正了错误,还激活了思维,得出了新解法:①25×24=(25×8)×3=600;②25×24=(25×2)×12=600;③25×24=(5×4)×(5×6)=600等。

教学中,教师要正视学生的错误,平静客观地接受学生出错,并认识到学生出错可能是粗心导致的,也可能是在知识建构中出现了概念理解错误,导致知识的负向迁移,还可能是思维定势导致其对数学运算过程的定律应用缺乏敏感性,无法确定正确的数字拆分方法。因此,教师要引导学生自主分析、对比、举例、总结,帮助学生理清思路,发现错因,加强对知识的理解,掌握正确的数字拆分方法,训练运算的敏感性。教师要将错误例题当作一种宝贵的教学资源,鼓励学生即使出错,也要保持应有的自信,不要有失败感和挫折感,引导学生纠正错误,辨析概念混淆点,从而收获意想不到的教学成果。

4 促进学生自主评价

理想的教学应注重过程性评价,时刻保持师生的互动反馈,教师对学生进行评价是十分必要的,但同时也不应忽视学生的自主评价。学生的自主评价是对自我认知水平的真实衡量,有利于教师全面了解学生,也能在一定程度上提升学生的自我反思能力。

如在教学“运算律”的“乘法分配律”时,教师可鼓励学生结合课堂表现来评价自己:“同学们,你们在本节课有哪些收获?存在什么疑问?”学生相继发言,一位学生说自己在学习乘法分配律后,将“72÷6-12÷6”改为“(72-12)÷6”,两个式子计算结果一样,因此自己总结出了类似的除法与加减法的混合运算也存在“除法分配律”,但对于有些类型的题目却不适用。可见,这位学生经过反思、探究、推断、验证、感悟等,在自我评价过程中得到了更多的收获。

在小学数学教学中,教师要始终以学生为教学主体,引导学生完成自主设问、自主求策、自主纠错、自主评价,这样才能更好地帮助学生实现自主学习。教师不能“同化”学生,不能代替学生思考与探究,不要随意干预学生自主学习,这样才能让学生在自主学习中释放潜能,激活思维,体会到学习的快乐,取得更好的学习成绩。

【参考文献】

[1]丁银霞.小学数学自主学习的实践——以“运算律”教学为例谈小学数学自主学习[J].教育与教学研究,2015(4).

[2]陈萍.谈小学数学自主学习——以苏教版“运算律”教学为例[J].数学大世界(小学五六年级版),2018(6).

[3]王一婷.如何在小学数学教学中培养学生的自主学习能力[J].科普童话,2018(37).

【作者简介】

栗亨健(1965~),男,广西桂林人,大专,中小学一级教师。研究方向:小学数学教学。