居民家庭收入增长的不平衡不充分性测度

2021-04-12韩秀兰

韩秀兰,王 静

(1.山西财经大学 统计学院,山西 太原 030006;2.北京资采信息技术有限公司 联通业务部,北京 100000)

一、引 言

当前,中国在着力解决各个领域的不平衡不充分发展问题,居民收入领域的不平衡不充分发展无疑是值得关注的重要方面,而相应的统计测度就成为值得研究的重要问题。原有的收入分配测度是静态测度,主要包括不平等测度和贫困测度。不平等测度方法主要有统计分布函数法、随机占优分析法和不平等指数测度法[1]。大量的计量经济学专门方法用于收入分配参数或非参数估计,不平等指数是汇总收入分布分散特性的好方法,以提供国家、地区之间或不同时间的比较。较常见的不平等指数有变异系数、Gini系数、Theil熵指数、Robin Hood指数、Atkinson指数、Schutz指数、Bonferroni指数、De Vergottni指数、Canberra指数和Zenga指数等,这些指数的性质不完全相同,用于对比的基准参照也有差异,但都关注的是整体收入分布的离散程度、极化程度或不均等程度[2]。

贫困测度将注意力集中在收入分布的左尾,通过定义贫困线,将收入低于贫困线的家庭或个人认定为贫困。贫困线又分为绝对贫困线和相对贫困线两种,因此,贫困分为绝对贫困和相对贫困。贫困测度指数较为丰富,主要包括Watts指数、Sen指数族和FGT指数族,这些贫困测度指数对收入分布的敏感性不同,最常用的是贫困人口比例(Head Count)和贫困差距(Poverty Gap),关注一定贫困线下的贫困人口数或家庭数的同时,也关注贫困人口的收入分布[3-6]。

收入的不平等测度和贫困测度一定程度上体现了收入的不平衡和不充分性,但不能完全代替收入增长不平衡和不充分增长测度。收入领域的不平衡不充分增长测度是一个全新的动态视角,要构建一种集收入不平衡和增长不充分两大动态特征的新测度指数,需要借助合理的福利思想和新测度工具进行量化。

本文基于对Kakwani社会福利函数的新解读,在明确其蕴含的分配不平衡测度指标基础上,以社会福利函数动态变化构建收入增长相对充分性(Relative Sufficiency of Income Growth,RSIG)测度指数来量化收入的不平衡不充分增长特征,并论证了该指数良好的可加性,进而应用CFPS调查2010—2018年数据,对中国居民家庭2010—2018年较长期阶段和2010—2012、2012—2014、2014—2016和2016—2018年4个分阶段收入的不平衡不充分增长进行了测度,对东、中、西部及其城镇和农村家庭收入进行了细化的对比分析。基于相应实证结论,提出了提高中国居民家庭收入增长相对充分性、解决收入领域不充分不平衡问题的相关建议。

二、研究方法

(一)社会福利函数与收入分配不平衡测度

设x为家庭收入,f(x)为相应的密度函数,u(x)为家庭一定收入水平下所对应的效用函数,Kakwani等将社会福利函数定义为[7]:

(1)

w(x)是具有效用u(x)的家庭所对应的权重,该权重指家庭在收入分配中面临的相对剥夺程度,社会福利函数W赋予较贫困家庭更大的权重,某个家庭所面临的相对剥夺取决于总体收入分配中比该家庭收入更多的家庭数,设F(x)为相应的家庭收入分布函数,相应的权重函数为:

w(x)=2[1-F(x)]

(2)

为了达到可加性分解,将效用函数u(x)设为家庭收入的对数形式:

u(x)=log(x)

(3)

将式(2)和式(3)代入式(1)可将社会福利函数具体化为:

(4)

变换后的社会福利函数实质上是一种基于权重函数w(x)的家庭加权平均对数收入。设μ为所有家庭的平均收入,式(4)可进一步表示为:

W=log(μ)-log(I)

(5)

其中,log(μ)度量总体家庭平均收入水平,log(I)可表示为:

(6)

式(6)是一种收入分配不平衡测度,本文称其为Kakwani不平衡测度指标,该指标体现的不平衡程度通过权重函数w(x)=2[1-F(x)]和收入差距[log(μ)-log(x)]共同体现。收入差距或权重越大,所对应的收入分配不平衡程度越高,显然,收入越低的家庭收入差距和权重就越大。与基尼系数的赋权方式相比,Kakwani不平衡测度指标更加注重低收入群体的状况,更能体现其均衡性福利分配思想。福利函数代表收入分配的社会偏好,表达了社会对不平衡的厌恶,当所有家庭收入相同时,福利函数达到最大。

式(5)具有一般福利函数的规范性,服从一定数量的公理标准(1)公理化标准包括帕累托公理、匿名性、转移规则等。,这些公理定义了在个人或家庭之间进行比较的条件。式(5)所示的社会福利函数W可解读为总体收入水平log(μ)和不平衡log(I)之差,W是收入水平log(μ)的增函数,是不平衡log(I)的减函数。理想状态下,每个家庭人均收入相同,Kakwani不平衡测度指标为0,这时社会福利函数值达到最大,这与Atkinson提出的平等分配社会福利函数的思想是一致的[8]。通常情况下,总存在一定的收入分配不平衡,在一定程度上会抵消收入总水平,从而造成总体社会福利的损失。显然,收入水平log(μ)越高、不平衡程度log(I)越小,社会福利函数W值越大。

(二)收入增长的不平衡不充分性测度指数RSIG

基于上文对社会福利函数的解读,社会福利函数蕴含着总体收入水平和分配不平衡指标,借助这些指标的动态变化,可以构建收入增长相对充分性(Relative Sufficiency of Income Growth,RSIG)指数测度居民家庭收入增长的不平衡不充分特征。首先给出如下定义:

定义1如果某种分配模式能导致式(5)的总体社会福利增加,则社会达到了收入增长的相对充分性(RSIG)。

为了考察社会福利变动,对式(5)所示的社会福利函数求差分来定义RSIG测度指数:

RSIG=ΔW=Δlog(μ)-Δlog(I)=ADI+BDI

(7)

其中,Δlog(μ)为家庭总体平均收入增长率(2)k=logμt-logμt-1=log(μt/μt-1)=log(1+(μt-μt-1)/μt-1)≈(μt-μt-1)/μt-1,因此k=Δlog(μ)为μ的增长率。,-Δlog(I)为收入分配不平衡指标下降率(3)Δlog(I)是不平衡指标I的增长率,本文将其相反数-Δlog(I)称为不平衡指标下降率。。社会福利的变动ΔW可分解为家庭平均收入增长率和分配不平衡下降率两部分,本文将两者分别定义为收入的绝对充分性动态指数(Adequacy Dynamic Index,ADI)和分配平衡性动态指数(Balance Dynamic Index,BDI)。ADI度量收入增长的绝对充分性大小,是收入分配不平衡状况不变条件下,以平均收入变化度量的社会总福利变化。ADI>0(<0)意味着收入正(负)增长,ADI值越大(小),收入增长的绝对充分性越大(小),社会总福利的增加就越多(少);BDI体现收入增长过程中分配平衡性下降的强弱,测度总体收入水平不变条件下,由不平衡改善或恶化导致的总体福利变化。BDI>0(<0)意味着收入分配的平衡性上升(降低),BDI值越大(小),分配的改善越大(小),社会总福利的损失也越少(多);显然,某种既定收入分配模式的动态变动,同时伴随着绝对充分性动态指数和分配平衡性动态指数的变动,以社会总福利的动态变化定义的RSIG指数是两种动态指数变动的代数和,综合体现了收入增长的(不)平衡性和(不)充分性动态特征。

理想状态下,收入增长伴随着分配平衡性上升,这种情景下ADI>0且BDI>0,收入的绝对充分性动态变动和分配平衡性动态变动都导致了社会总福利的增加,相应的RSIG指数值最大,收入增长的相对充分性也最高;一般情况下,收入增长伴随着分配平衡性下降,这种情况下ADI>0且BDI<0。进一步考察两者的相对大小,如果ADI>-BDI成立,绝对充分性上升大于分配平衡性下降,意味着该分配模式下收入增长导致的福利增加大于平衡性下降导致的福利减少,对应的总体社会福利增加,RSIG>0,这时收入增长具有相对充分性;否则,绝对充分性上升小于平衡性下降,即ADI≤-BDI,意味着收入增长导致的福利增加不足以弥补平衡性下降导致的福利减少,这时的总体社会福利减少或不变,RSIG≤0,收入增长不具有相对充分性。平均收入负增长的特殊情况下,ADI<0,要达到总体社会福利增加,需要收入分配不平衡的极大改善,在现实中很难实现。

收入增长相对充分性测度指数RSIG之所以称之为“相对”,是因为该指数是将收入绝对充分性动态指数ADI和分配平衡性动态指数BDI对比得出的。基于上述分析,平均收入正增长条件下,ADI>0,可将RSIG测度结果归纳为3类:第1类,BDI>0,RSIG>ADI,相应收入分配过程绝对充分性和分配平衡性都上升;第2类,BDI<0,RSIG>0,即ADI>-BDI,绝对充分性上升但分配平衡性下降,绝对充分性上升相对较大;第3类,BDI<0,RSIG≤0,即ADI≤-BDI,兼具绝对充分性上升和分配平衡性下降特征,但分配平衡性下降较大。显然,ADI>0条件下,第1类测度结果相对充分性最大,第2类次之,第3类测度结果则不具有相对充分性。RSIG指数很好地集成了居民家庭收入增长的(不)平衡性和(不)充分性动态特征。

ADI和BDI都具有时期可加性,式(7)所示的RSIG指数具有成分可加性(可分解为ADI和BDI之和),从而保证了RSIG的时期可加性。考虑从i到j跨期为m(m≥2,i ADIi,j=log(μj)-log(μi) =[log(μj)-log(μj-1)]+…+[log(μm)-log(μm-1)]+…+[log(μi+1)-log(μi)] =ADIj-1,j+…+ADIm-1,m+…+ADIi,i+1 (8) 分配平衡性动态指数BDI的时期可加性可表示为: BDIi,j=log(Ij)-log(Ii) =[log(Ij)-log(Ij-1)]+…+[log(Im)-log(Im-1)]+…+[log(Ii+1)-log(Ii)] =BDIj-1,j+…+BDIm-1,m+…+BDIi,i+1 (9) 相对充分性测度指数RSIG的时期可加性可表示为: RSIGi,j=ADIi,j+BDIi,j =ADIj-1,j+…+ADIm-1,m+…+ADIi,i+1+BDIj-1,j+…+BDIm-1,m+…+BDIi,i+1 =(ADIj-1,j+BDIj-1,j)+…+(ADIm-1,m+BDIm-1,m)+…+(ADIi,i+1+BDIi,i+1) =RSIGj-1,j+…+RSIGm-1,m+…+RSIGi,i+1 (10) 显然,分阶段ADI之和等于长期阶段的ADI,分阶段BDI之和等于长期阶段的BDI,分阶段RSIG指数之和等于长期阶段的RSIG指数。这种良好的时期可加性可以方便地进行ADI、BDI和RSIG分阶段的纵向对比,分阶段ADI、BDI和RSIG对各自总体阶段指标的贡献率计算也很简捷。对于满足时期可加性的动态指标X,分阶段指标对其总体阶段指标的贡献率为: Xm-1,m/Xi,j,X=ADI,BDI或RSIG (11) 由于RSIG指数可分解为ADI和BDI之和,各阶段还可以计算ADI和BDI分别对RSIG的贡献率: Ym-1,m/BSIGm-1,m,Y=ADI或BDI (12) 需要指出的是,收入正增长条件下,ADI对RSIG的贡献率总为正,只有其中第1类测度结果出现时,即满足ADI>0和BDI>0时,计算分成分的贡献率才有意义,以表明绝对充分性动态变动和分配平衡性动态变动各自对收入增长相对充分性的贡献。其他情况下,ADI>0,BDI<0,BDI对的RSIG贡献率始终为负,失去了比较意义。 根据CFPS数据采集时间,对中国居民家庭收入分配2010—2018年较长期和2010—2012年、2012—2014年、2014—2016年、2016—2018年4个分阶段的相对充分性进行测度。剔除了家庭收入数据缺失的样本户(4)由于社会福利函数的计算需要取对数,对于收入为0的家庭,本文赋予极小的正值(0.001),这样既保证了样本量,又不会引起收入估计的显著偏差。,每年家庭样本数在12 000户以上,各调查年份包含的农村样本数占一半以上,样本户数较为充足,具备较好的代表性。实证所用收入指标为中国城乡居民家庭的年人均纯收入,包括工资性收入、经营性收入、财产性收入、转移性收入和其他收入共五项收入来源,家庭人均收入按2010年不变价格衡量。 中国居民家庭平均收入稳步增长,由2010年的10 182元升至2018年的20 685元(表1),变异系数表现出先下降后上升的趋势。居民家庭收入地区间差异明显,东部地区居民家庭收入在每个年份都高于中部和西部地区,西部地区的收入水平最低,只达到东部地区的55%左右。各地区居民家庭收入的变异系数都表现为先下降后上升,值得注意的是,西部地区居民家庭收入最低,变异系数几乎每个年份(2016年除外)都是最高的。近几年各地区城乡收入差距有所拉大,农村居民家庭收入与城市居民家庭收入的比值有所下降,中部地区下降幅度最大,由2014年的71%降为2018年的56%,西部地区则从2014年的62%降至2018年的49%。随着农村居民家庭收入占比的下降,各地区农村家庭收入的变异系数大都高于城镇家庭,意味着与城镇居民家庭相比,农村居民家庭收入水平较低、不平等程度较高。 表1 基于CFPS数据的中国居民家庭人均纯收入描述统计 1.全国层面 (1)总体阶段。2010—2018年中国居民家庭收入绝对充分性动态指数ADI和分配平衡性动态指数BDI分别为0.307 8和-0.143 9(表2),社会总福利增加,RSIG为0.163 9,满足ADI>0,BDI<0,RSIG>0,绝对充分性上升大于分配平衡性下降,中国居民家庭收入增长具有一定的相对充分性。 表2 中国居民家庭收入增长相对充分性测度指数样本分析结果 (2)分阶段。2010—2012年(第1阶段)、2012—2014年(第2阶段)、2014—2016年(第3阶段)和2016—2018年(第4阶段),中国居民家庭收入ADI依次为0.072 2、0.076 3、0.081 5和0.077 8,各阶段差别不大,但对应的BDI差别较大,4个分阶段依次为-0.061 2、0.014 6、-0.026 8和-0.070 5,只有第2阶段绝对充分性和分配平衡性同时上升,其他3个分阶段都存在分配平衡性的下降。前后4个分阶段ADI对2010—2018年总体阶段ADI的贡献率依次为23.46%、24.79%、26.48%和25.28%(表3),BDI对总体阶段BDI贡献率依次为42.53%、-10.15%、18.62%和48.99%。4个分阶段RSIG指数都大于0,对总体阶段RSIG的贡献率依次为6.71%、55.46%、33.37%和4.45%,第2阶段相对充分性最大,第3、4阶段相对充分性不断下降,主要归因于这两个阶段BDI的持续下降。 2.地区层面 (1)总体阶段。2010—2018年,东、中、西部ADI分别为0.261 6、0.297 9和0.379 6,BDI分别为-0.084 7、-0.155 9和-0.171 4,RSIG分别为0.176 9、0.141 9和0.208 2。各地区与全国一致,都表现为较大的绝对充分性上升伴随较小的分配平衡性下降,各地区收入增长都具有相对充分性。东、中、西部绝对充分性上升依次加大,分配平衡性下降也依次加大,但绝对充分性上升和分配平衡性下降的相对程度不同,西部收入增长相对充分性最高,中部最低。 (2)分阶段。各地区各个分阶段都满足ADI>0。东部地区第1阶段BDI<0,与ADI几乎相抵,总体社会福利接近于0增加,第2阶段BDI>0,绝对充分性和分配平衡性同时上升,第3阶段ADI>-BDI,绝对充分性上升大于分配平衡性下降,第4阶段ADI<-BDI,绝对充分性上升小于分配平衡性下降,总体社会福利负增长。4个分阶段RSIG对总体阶段RSIG贡献率依次为0.06%、92.43%、20.97%和-13.45%(表3)。东部地区家庭收入增长第4阶段不具有相对充分性,其他阶段都具有一定的相对充分性,第2阶段相对充分性最大,第3、4阶段的相对充分性不断下降。 表3 中国居民家庭收入分阶段ADI、BDI、RSIG对总体阶段相应指标的贡献率(%) 中部地区第1、2阶段ADI>-BDI,绝对充分性上升大于分配平衡性下降,第3阶段BDI>0,绝对充分性和分配平衡性都上升,第4阶段ADI<-BDI,绝对充分性上升小于分配平衡性下降。4个分阶段对总体阶段相对充分性贡献率依次为9.87%、39.68%、59.20%和-8.74%,中部地区家庭收入增长前3阶段相对充分性逐步上升,第4阶段RSIG锐减为不具有相对充分性。 西部地区4个分阶段都满足ADI>-BDI,对总体阶段贡献率依次为23.01%、12.49%、29.54%和34.97%,每个分阶段都具有绝对充分性上升大于分配平衡性下降的特征,一直保持收入增长的相对充分性,第3、4阶段相对充分性持续上升。 总体来看,东部地区和西部地区RSIG波动较大,波动方向相反。东部地区RSIG第2阶段所有地区中最高,下降到第4阶段成为所有地区中最低(图1(a))。西部地区RSIG第2阶段所有地区中最低,上升到第4阶段成为所有地区中最高;各地区RSIG由其ADI和BDI相对表现决定。东部地区和西部地区ADI变动趋势相反(图1(b)):东部地区ADI第1阶段所有地区中最低,第2阶段所有地区中最高,3、4阶段逐步下降后处于所有地区中的末位。西部地区ADI在第1阶段所有地区中最高,在第2阶段所有地区中最低,3、4阶段逐步上升后处于所有地区中首位。中部地区ADI在4个分阶段基本平稳。4个分阶段全国总体ADI表现平稳是东部地区和西部地区ADI波动趋势相反导致的。东部地区和西部地区BDI变化趋势基本一致(图1(c)),第2阶段上升后逐步下降,中部地区BDI第1、2、3阶段持续上升,第4阶段下降。2016—2018年,总体RSIG下降主要归因于东部地区和中部地区RSIG的下降。 图1 全国和各地区分阶段RSIG、ADI和BDI 3.各地区分城乡考察 (1)总体阶段。2010—2018年,各地区农村和城镇都满足ADI>0,BDI<0,RSGI>0,都表现为绝对充分性上升大于分配平衡性下降。东部和中部地区城镇RSGI大于农村,而西部地区农村RSGI大于城镇。RSGI最高的是西部农村,最低的是中部农村。城乡RSGI差别最大的是中部地区。 (2)分阶段。各地区分阶段城镇和农村都满足ADI>0。东部地区第1阶段城镇和农村都有BDI<0,但农村ADI>-BDI,城镇ADI<-BDI,东部地区第1阶段较低的RSGI主要归因于城镇地区的平衡性下降幅度较大;其他3个阶段东部城镇和农村与东部总体情况一致,其中第2阶段绝对充分性和分配平衡性同时上升,第3阶段绝对充分性上升大于分配平衡性下降,第4阶绝对充分性上升小于分配平衡性下降。4个分阶段RSIG对总体阶段RSIG贡献率城镇依次为-23.42%、93.19%、40.53%和-10.30%,农村依次为4.00%、128.16%、2.64%和-34.80%。东部城镇和农村RSIG的变动趋势与东部总体一致,第2阶段最大,3、4阶段不断下降,农村下降幅度高于城镇(图2(a))。 图2 东部城镇和农村分阶段RSIG、ADI和BDI 中部城镇所有阶段BDI<0,第1阶段ADI<-BDI,绝对充分性上升小于分配平衡性下降,其他阶段ADI>-BDI,绝对充分性上升大于分配平衡性下降。中部农村在第3阶段BDI>0,绝对充分性和分配平衡性同时上升,第1、2阶段ADI>-BDI,第4阶段ADI<-BDI。4个分阶段RSIG对总体阶段RSIG贡献率城镇依次为-5.22%、29.82%、57.80%和17.60%,农村依次为34.13%、60.50%、60.00%和-54.63%。中部城镇和农村RSIG的近期变动趋势与中部总体一致,第4阶段都发生了大幅下降,农村下降幅度更大(图3(a))。 图3 中部城镇和农村分阶段RSIG、ADI和BDI 西部城镇第1阶段ADI<-BDI,第2阶段BDI>0,第3、4阶段ADI>-BDI。中部农村第1、2、4阶段ADI>-BDI,第3阶段BDI>0。4个分阶段RSIG对总体阶段RSIG相对充分性贡献率城镇依次为-40.23%、27.23%、40.85%和72.15%,农村依次为39.34%、7.18%、26.57%和26.91%。西部城镇和农村RSIG的变动趋势与西部总体一致,2、3、4阶段保持了持续上升,城镇上升幅度更大(图4(a))。 图4 西部城镇和农村分阶段RSIG、ADI和BDI 对近期测度结果综合对比,RSIG只有西部城镇和农村持续上升,西部城镇上升幅度最大。中部城镇和农村第4阶段大幅下降,东部城镇和农村则在3、4阶段连续下降,最近阶段中部农村下降幅度最大。上述结果由各自的ADI和BDI相对变动趋势决定,西部城镇和农村ADI增长趋势强劲,城镇增长幅度更大(图4(b))。东部城镇和农村ADI缓慢下降,农村下降幅度更大(图2(b)),中部城镇和农村ADI则在波动中保持平稳(图3(b))。最近阶段ADI西部城镇最大,达到0.144 9,中部农村最低,只有0.056 8。最近阶段西部城镇和农村BDI虽发生了下降(图4(c)),但下降幅度低于东部城镇和农村(图2(c)),更远低于中部城镇和农村(图3(c)),BDI西部城镇最大,为-0.027 8,东部农村最低,只有-0.112 3。 ADI是中国居民家庭收入增长达到相对充分性的主导因素,无论是总体还是分地区、分城乡,绝对充分性动态指数ADI在各个阶段都大于0,分配平衡性动态指数BDI在大多数情况下都小于0,ADI和BDI同时上升的情况并不多见。总体阶段和分阶段全国、各地区及其城镇和农村的50个分析单元(表2)中,只有7个单元ADI和BDI同时上升,具体包括:第2阶段的全国总体、东部总体、东部城镇和农村、西部城镇以及第3阶段的中部总体和中部农村。BDI对收入增长相对充分性贡献率最高的是第3阶段的中部农村,高达59%,其他6个分析单元BDI对收入增长相对充分性贡献率都比较低。 本文基于对Kakwani社会福利函数的新解读,明确其蕴含的分配不平衡测度指标基础上,以社会福利函数的动态变化构建收入增长相对充分性(Relative Sufficiency of Income Growth,RSIG)测度指数来量化收入领域的不平衡不充分增长特征,并论证了该指数良好的可加性,进一步应用CFPS调查2010—2018年微观数据,对中国居民家庭在2010—2018年较长期阶段和2010—2012、2012—2014、2014—2016和2016—2018年4个分阶段收入增长的不平衡不充分性进行了测度,分东、中、西部及其城镇和农村家庭收入进行了细化的对比分析。主要实证结果如下: 描述统计结果表明,中国居民家庭收入稳步增长,地区间差异明显,东部地区居民收入高于中部和西部地区,西部地区收入水平最低,变异系数却最高。各地区城乡收入差距近几年有所拉大,农村居民家庭收入与城市居民家庭收入的比值有所下降,中部地区下降幅度最大,与城镇居民相比,各地区农村居民收入水平较低、不平等程度较高。 全国层面看,2010—2018年较长期阶段和2010—2012、2012—2014、2014—2016、2016—2018年4个分阶段,中国居民家庭收入增长都具有相对充分性,只有第2阶段绝对充分性ADI和分配平衡性BDI同时上升,相对充分性最大。第3、4阶段相对充分性不断下降,这是由相应阶段分配平衡性持续下降导致的。 分地区考察,2010—2018年东、中、西部收入增长都具有相对充分性,西部最高,中部最低。各地区分阶段表现不同,东部收入增长第2阶段相对充分性最大,3、4阶段相对充分性不断下降;中部第3阶段相对充分性最大,第4阶段锐减为不具有相对充分性;西部4个分阶段一直保持收入增长的相对充分性,第3、4阶段相对充分性持续上升。综合对比来看,东部和西部两地区RSIG波动方向相反,ADI变动趋势也相反,BDI变化趋势基本一致。 各地区分城乡考察,2010—2018年,各地区农村和城镇家庭收入增长都具有相对充分性,东部和中部城镇RSGI大于农村,而西部农村RSGI大于城镇,城乡RSGI差别最大的是中部,RSGI最高的是西部农村,最低的是中部农村。东部城镇和农村RSGI第2阶段最大,3、4阶段不断下降,农村下降幅度高于城镇;中部城镇和农村RSIG第4阶段都发生了大幅下降,农村下降幅度更大;西部城镇和农村RSIG在2、3、4阶段持续上升,西部城镇上升幅度更大。最近阶段西部城镇和农村ADI增长趋势强劲,城镇增长幅度最大。东部城镇和农村ADI下降,农村下降幅度更大。中部城镇和农村ADI则在波动中保持平稳。最近阶段所有地区城镇和农村BDI都发生了下降,西部城镇BDI最高,东部农村BDI最低。总体RSIG下降主要归因于东部和中部地区、特别是中部农村RSIG的下降。 家庭收入的绝对充分性动态变动ADI是中国居民家庭收入增长达到相对充分性的主导因素,无论是总体,还是分地区、分城乡,各阶段分配平衡性上升的情况不多见,即便存在平衡性上升,大都对收入增长相对充分性的贡献率不高。 促进中国居民家庭收入增长的相对充分性,是解决收入领域不充分不平衡发展问题的重要途径,收入增长和分配不平衡改善是推动收入相对充分增长的两大引擎,两大引擎共同驱动才能有效促进居民家庭收入充分、均衡增长。基于上述实证结论可得到如下启发: 一是要充分认识当前居民家庭收入增长的相对充分性特征,考察最近阶段,2016—2018年收入水平最低的西部地区绝对充分性和分配平衡性都是最高的,收入增长的相对充分性也最高。收入水平最高的东部地区绝对充分性和分配平衡性都是最低的,相对充分性也最低。低收入水平下,增长效应和不平衡改善效应的作用较易发挥,较易达到绝对充分性和分配平衡性的同时提升,随着居民收入水平的不断提高,绝对充分性和分配平衡性的双重提高会愈加艰难,居民家庭收入的平衡、充分增长将面临较大的挑战。 二是要设法扭转收入分配平衡性持续下降的趋势,并进一步提高平衡性上升对收入增长相对充分性的贡献率。中国大部分地区大部分阶段都表现为分配平衡性动态指数对收入增长相对充分性的负贡献,只有少数地区在少数阶段存在平衡性上升对收入增长相对充分性的促进,最近阶段所有地区城镇和农村收入分配平衡性都发生了下降。只有进一步补齐分配平衡性短板,才能更好地促进居民收入增长的相对充分性。 三是要高度关注收入增长相对充分性的城乡差异和地区差异,同时关注绝对充分性和分配平衡性的城乡差异和地区差异。要高度关注中部和东部收入增长相对充分性下降的趋势,要特别重视中部农村地区最近阶段较低的绝对充分性和分配平衡性,首先改变这些地区家庭收入低增长态势,才能奠定均衡收入分配的基础,在提高收入增长绝对充分性的基础上,改善收入分配的不平衡,以中部农村地区为突破口,通过振兴中部振兴乡村,破解收入领域发展的不充分不平衡难题。三、实证分析

(一)描述统计分析

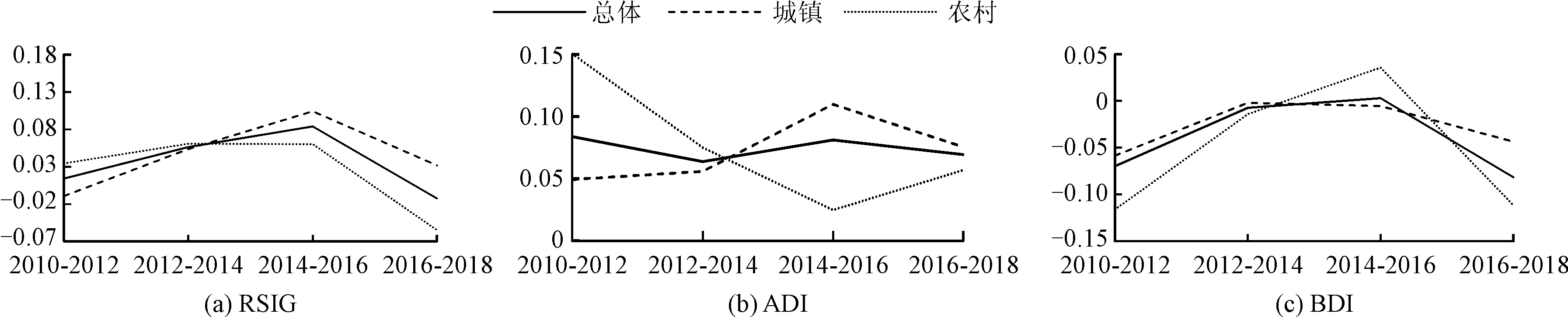

(二)基于RSIG的中国居民家庭收入不平衡不充分增长测度

四、结论与建议