沿黄淮稻麦轮作区农田土壤磷库现状及减量施磷农学效应初探

2021-04-08张阳阳张淑利谢迎新康国章马冬云王晨阳郭天财

张阳阳,张淑利,谢迎新,康国章,陈 波,马冬云,王晨阳,郭天财

(1.河南农业大学 国家小麦工程技术研究中心,河南 郑州 450002; 2.河南农业大学 理学院,河南 郑州 450002; 3.河南省化工研究所有限责任公司,河南 郑州 450052)

近年来,作物品种改良和农业生产方式的改进,尤其是化肥的施用,对作物产量的提高起到了较大的作用[1]。20世纪80年代全国第二次土壤普查,中国耕地土壤普遍缺磷以及供磷力极低[2],此后,为了满足日益增长的人口对粮食的需求,国家开始大力发展磷肥工业,增加农田磷肥施用量,以实现土壤有效磷库的提升进而提高土壤供磷能力[3]。尽管多年来土壤磷肥的持续投入在一定程度上可确保粮食安全,但也使得部分农业高产地区土壤磷库出现盈余,并造成了作物经济效益的降低和磷矿资源的浪费,同时增加了土壤磷素向水体流失的风险[4-7]。据报道,中国磷肥消费量已经从1978年的100万t增加到2017年的500万t,农田总磷利用率已从2004年的68%下降到2014年的20%,并导致每年土壤磷素累积超过90 kg/hm2P2O5[8]。当前,中国作为世界化肥生产和消费第一大国,虽然从“十三五”开始在国家层面大力开展农药化肥减量增效行动,但化肥施用量仍居世界前列[9-10]。河南作为我国第一农业大省,也是化学磷肥投入较高的地区,经《2019中国统计年鉴》数据计算[11],2018年河南省耕地磷肥(P2O5)施用量96.3万t,平均施用量达182.1 kg/hm2,远高于全国平均水平(125.1 kg/hm2)。

磷作为地球上重要的不可再生资源,是作物必不可缺少的营养元素,但过量磷肥施用不仅浪费磷素资源,降低作物磷肥利用效率,还可导致磷素向水体迁移造成水体环境污染[12-14]。河南省沿黄淮稻作区为典型的水稻-小麦水旱轮作区,常年稻麦轮作种植面积在40万hm2左右,长期存在施肥不合理,尤其磷肥运筹的粗放型、盲目性等问题,严重制约了该地区作物产量的进一步提高[15],并且在该区域科学施磷方面的研究也鲜有报道。因此,开展河南省沿黄淮稻麦轮作区土壤磷库丰缺状况、磷肥施用情况调查以及科学施磷技术的研究,对于节约磷素资源、保护水体环境以及建立区域合理的科学施磷技术具有重要的现实指导意义。

1 材料和方法

1.1 试验设计

连续2个年度(2012—2013年和2013—2014年)分别在河南省原阳县祝楼乡西圈村(35°02′N,113°42′E)、封丘县陈桥镇西张八寨(34°57′N,114°27′E)和信阳市平桥区五里店镇(32°08′N,114°17′E)同时进行田间定位试验。试验设NP(稻麦季均不施磷)、RP(稻季施磷)、WP(麦季施磷)和RWP(当地常规,稻麦季均施磷)4个磷肥处理。试验采取随机区组设计,3次重复,各处理小区面积均为36 m2(6 m×6 m)。除不施用磷肥处理外,3个试验点稻麦季各处理施肥均为N 240 kg/hm2、P2O5100 kg/hm2和K2O 60 kg/hm2。信阳试验点种植水稻品种为扬两优6号,小麦品种为扬麦15;封丘试验点种植水稻品种为新粳优1号,小麦品种为百农矮抗58;原阳试验点种植水稻品种为苏秀10号,小麦品种为百农矮抗58。3个试验点试验开始前0~20 cm土壤基础理化性质见表1。其他田间管理措施与当地常规一致。

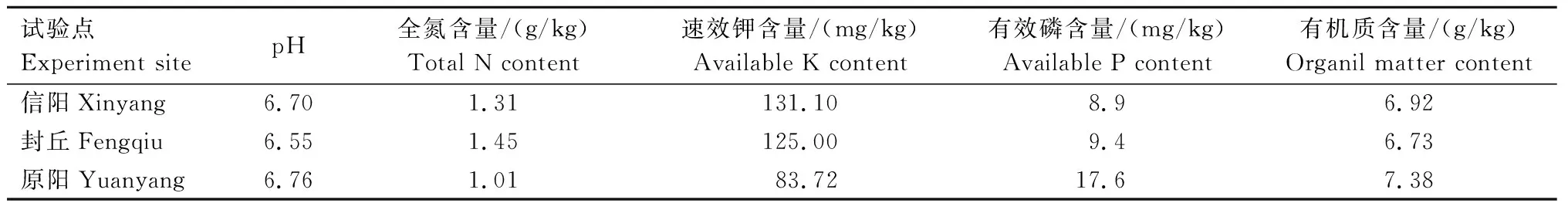

表1 试验点0~20 cm耕层土壤基础理化性质Tab.1 Physical and chemical properties at 0—20 cm topsoil in three experiment sites

1.2 调查与测定方法

1.2.1 农田土壤调查取样 各小区分别于水稻和小麦收获后按5点取样法进行0~20 cm耕层土壤样品采集,去除植物残体、根系等杂物后混合均匀带回实验室,以备土壤基础理化性质测定所用。

1.2.2 土壤有效磷含量测定 采用NaHCO3提取、钼梯抗比色法对土壤有效磷含量进行测定(即Oslen法)[16]。

1.2.3 作物产量测定 水稻、小麦收获时,每小区分别实收4 m2,在籽粒风干后称质量并通过计算含水量(80 ℃下烘干48 h)计算籽粒产量,并折算为单位面积产量。

1.3 数据处理

数据采用Microsoft Excel 2016和SPSS 18.0进行处理,采用 Duncan’s 新复极差法进行多重比较,图表中不同小写字母代表处理间差异达显著水平(P<0.05)。

2 结果与分析

2.1 河南省土壤磷素含量变化

由图1可以看出,2005—2009年国家测土配方调查认为,河南省全省土壤有效磷平均含量达17.37 mg/kg,是1982年全国第二次土壤普查(5.90 mg/kg)的2.94倍。另外,从图1还可看出,通过对河南全省829份水稻土有效磷含量自测,平均为15.10 mg/kg,较1982年第二次土壤普查数据(5.70 mg/kg)和2005—2009年国家测土配方调查数据(12.73 mg/kg)分别高出9.40 mg/kg和2.37 mg/kg,增幅分别达165.0%和18.6%。若以沈善敏[2]报道的土壤有效磷含量<3、3~5、5~10、>10 mg/kg分别作为土壤严重缺磷、缺磷、轻度缺磷和基本不缺磷的标准判断,河南土壤已达到基本不缺磷标准。该结果表明,河南省土壤磷素含量基本可满足作物当季对磷素营养的需求,这也为在河南沿黄淮稻麦轮作区开展科学施用磷肥技术提供了可能。

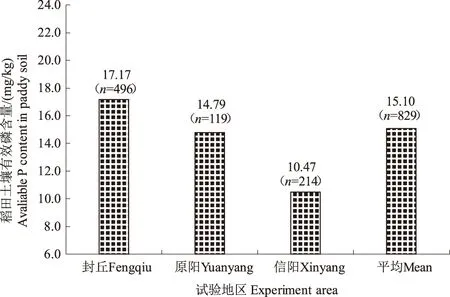

此外,由图2看出,通过对试验地区稻田耕层土壤有效磷含量比较发现,不同试验地区存在明显差别,封丘地区土壤有效磷含量平均为17.17 mg/kg,明显较原阳地区(14.79 mg/kg)和信阳地区(10.47 mg/kg)土壤有效磷含量高。该调查结果表明,在田间磷肥施用过程中需要考虑不同地区土壤磷素供应状况,有针对性地进行科学施磷指导。

2.2 磷肥施用对耕层土壤有效磷含量的影响

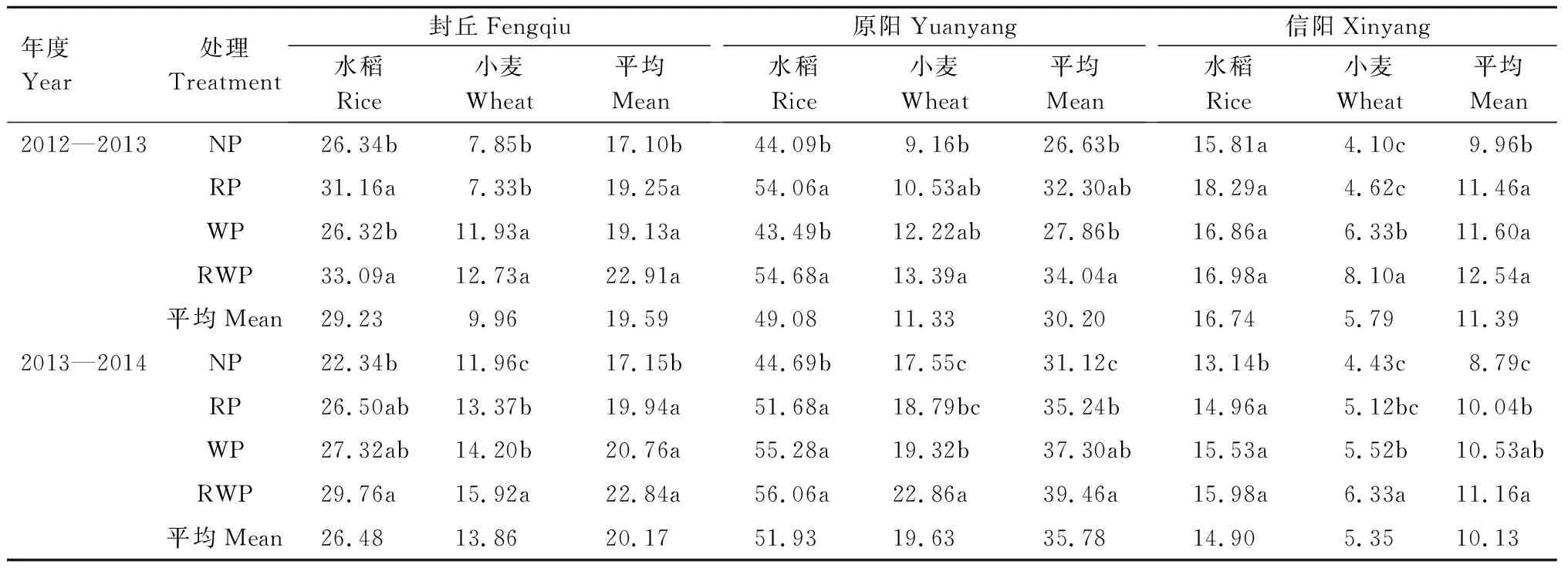

由表2可知,2个试验年度,各磷肥施用处理(RP、WP和RWP)耕层土壤有效磷平均含量均显著高于NP处理,其中,在定位试验的第2年度(2013—2014)水稻季收获期RP、WP和RWP 3个磷肥处理间耕层土壤有效磷含量无明显差异,表明在水稻季施磷与否对土壤有效磷含量无明显影响。由表2还可看出,第1年度小麦收获期WP处理耕层土壤有效磷含量低于RWP处理,且在第2年度小麦收获期达到显著水平,但在第2年水稻收获期未达到显著水平,该试验结果进一步表明,水稻季无需施用磷肥以及小麦季需要补施磷肥的必要性和科学性。

图2 试验地区稻田土壤有效磷含量状况(自测)Fig.2 The AP content in main paddy soils in experiment area (Self-test)

此外,通过对两季水稻与两季小麦收获期耕层土壤有效磷含量结果比较发现,水稻季收获期耕层土壤有效磷含量明显高于小麦季收获期,并且3个试验地点耕层土壤有效磷平均含量存在明显差别,具体表现为原阳最高,封丘次之,信阳最低。该研究表明,在进行农田磷肥科学施用指导时需考虑不同地点土壤磷素含量状况,做到分类指导、科学施肥。

表2 试验点稻麦收获期耕层土壤有效磷含量Tab.2 The AP content in surface soil at harvest stage of rice and wheat in experiment sites mg/kg

2.3 磷肥施用对稻麦籽粒产量的影响

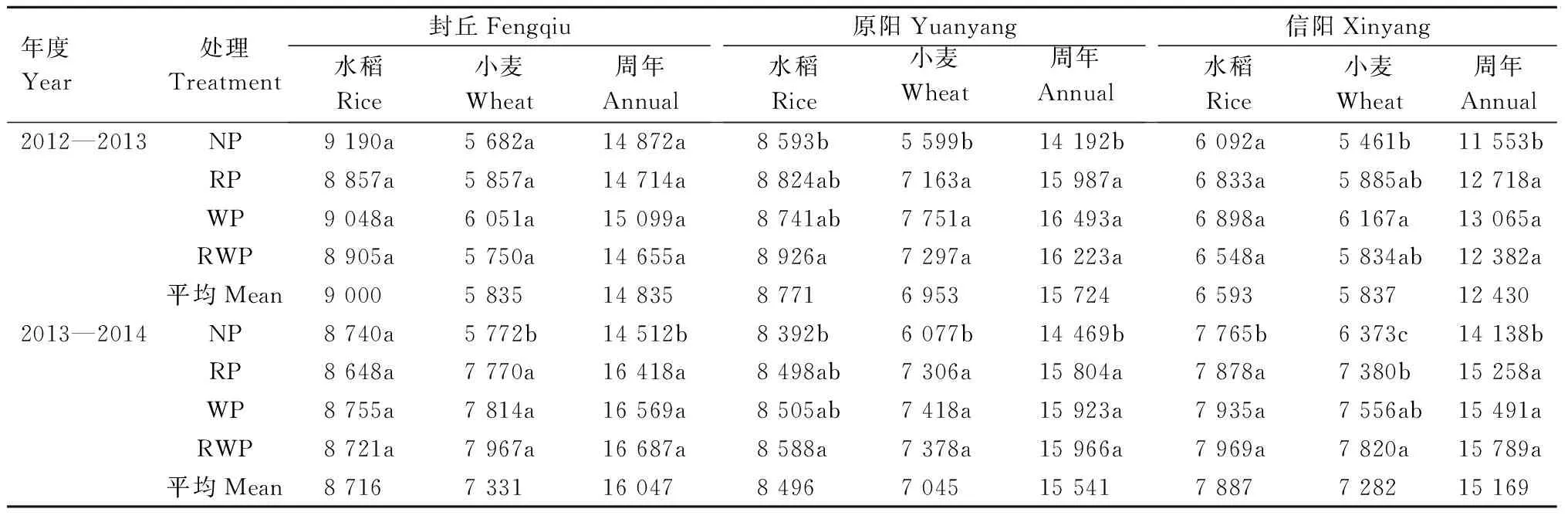

由表3可知,在连续2个试验年度,RP、RWP和WP 3个施用磷肥处理稻麦周年籽粒产量(2012—2013年度封丘试验点除外)均较NP处理显著增产,但各施磷处理间周年产量差异均未达到显著水平,特别是RWP与WP处理间无论是单季还是稻麦两季周年籽粒产量均差异不显著。该试验结果进一步表明,在当前河南沿黄淮稻麦轮作区仅在小麦季施用磷肥即可满足1个稻麦轮作周期作物对磷素营养的需求。

另外,从表3还可看出,磷肥处理对不同试验点稻麦籽粒产量的影响存在明显差异。在连续2个试验年度,各处理平均水稻产量均表现为封丘试验点最高,原阳试验点次之,信阳试验点最低。其中,在土壤有效磷含量较低的信阳试验点水稻、小麦和周年产量均在3个试验点最低。

表3 试验点稻麦籽粒产量Tab.3 Grain yield of rice and wheat in experiment sites kg/hm2

3 结论与讨论

磷是作物生长发育过程中不可缺少的元素之一,在作物的生理生化过程中发挥着重要的作用,也对作物产量和品质产生重大影响[17-18]。但在稻麦轮作高产区,长期磷肥过多持续投入势必造成土壤磷素高度累积,磷肥利用率下降,既浪费不可再生的磷矿资源,又污染水体环境[17-19]。王慎强等[19]通过对太湖流域典型水稻土磷库现状的调查表明,太湖流域土壤磷库大部分已不缺磷,土壤磷已经超过作物的营养需求。陈浩等[20]通过对太湖稻麦轮作区磷肥效应田间试验研究表明,麦季施磷稻季不施磷能维持作物生长需要的土壤有效磷含量,保证土壤供磷能力。黄绍敏等[21]在华北潮土区通过14 a 28季长期磷肥试验研究表明,磷素施入越多,残留在土壤中越多,磷素利用率越低,并且认为至少有40%~62%的外源磷素被浪费。ZHANG等[8]认为,降低磷肥施用量、提高利用效率以及减少因磷素损失引起的环境风险的措施之一,就是通过降低磷肥施用、减少磷肥固定以提高当季磷肥利用效率。本研究发现,自20世纪80年代以来,随着农业生产的持续投入以及国家测土配方施肥技术的宣传推广,河南土壤有效磷含量已达到基本不缺磷水平[2],且已基本可满足作物对磷素营养的需求,但在河南沿黄淮稻麦轮作区不同地点之间耕层土壤磷素含量存在差别,在磷肥施用过程中需要根据当地实际做出相应调整。同时,本研究也发现,水稻收获期耕层土壤有效磷平均含量明显高于小麦收获期,可能是由于水稻和小麦2种作物种植时所面临的土壤环境(水稻季淹水条件,而小麦季旱作条件)以及2种作物对磷素的吸收能力存在差异所致[3]。众所周知,磷在水田中的转化及有效性完全不同于旱地,水稻季长期淹水过程使得土壤磷和肥料磷的有效性提高。因此,稻季不施磷麦季施磷在河南沿黄淮稻麦轮作区也具有实际可行性。

虽然选用高产作物品种与无机肥广泛使用对作物产量的提高起到重要作用,在粮食安全方面效益明显,但也导致向环境中输入较多活性氮和磷酸盐[7],致使全球氮磷循环远超出估计的安全运行空间,并对生物多样性、人类健康和大气造成相当大的负面影响[22]。众多研究表明,施用磷肥对提高作物产量起着积极的作用。已有研究表明,水稻产量随施磷量增加而增加,但施磷量增加到一定程度时,产量不增反降[23-24]。易玉林[25]研究表明,小麦在施磷量为107 kg/hm2时籽粒产量最高,而在施磷量为96 kg/hm2时经济产量最高。马清霞等[26]研究认为,小麦播种前土壤有效磷含量为12.0 mg/kg时施磷94 kg/hm2可获得最高籽粒产量,但不同区域、不同年份间存在一定的差异。马保国等[24]研究表明,在稻麦轮作体系高肥力土壤农田,水稻季施用磷肥45 kg/hm2时可维持土壤有效磷平衡。基于前人的研究认为,作物产量与磷肥施用之间存在密切的关系,且与当地土壤有效磷含量密切有关,不能盲目施肥。本研究认为,就稻麦两季两年度平均产量来看,稻麦单季施磷肥与稻麦两季均施磷处理间差异不显著。因此,仅小麦季施用磷肥即可满足该区稻麦两季作物对磷肥营养的需求,还可节约磷肥资源,并对环境也起到一定的保护作用。

综上所述,当前河南沿黄淮稻麦轮作区土壤有效磷含量已达到基本不缺磷水平,仅在小麦季施用磷肥即可满足稻麦两季作物产量对磷素营养的需求。随着我国现代农业集约化程度的持续提高,旱作条件下麦季施磷稻季不施磷不失为一种简约化农田施肥技术方式,该施肥方式不仅具有省工省时、有效缓解劳动力短缺的效果,又可起到节约磷肥资源和保护水体环境的目的,在生产中具有较大的推广应用前景。