内蒙古鄂尔多斯高原古冰缘遗迹科学考察研究进展

2021-04-07何瑞霞金会军蒋观利张泽陈雪梅RaulDavidSERBANMihaelaSERBANJefVANDENBERGHEValentinSPEKTORHughFRENCH

何瑞霞,金会军,2,蒋观利,张泽,2,陈雪梅,Raul David SERBAN,3,Mihaela SERBAN,3,Jef VANDENBERGHE,Valentin V.SPEKTOR,Hugh M.FRENCH

(1.中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实验室,甘肃兰州730000;2.东北林业大学东北多年冻土区地质环境系统教育部野外科学观测研究站(内蒙古额尔古纳)/土木工程学院/寒区科学与工程研究院,黑龙江哈尔滨100040;3.Applied Geomorphology and Interdisciplinary Research Centre,Department of Geography,West University of Timisoara,Timis 300223,Romania;4.Department of Earth Sciences,VU University,De Boelelaan 1085,1081 HV Amsterdam,Netherlands;5.Laboratory of General Geocryology,Melnikov Permafrost Institute,Russian Academy of Sciences,Yakutsk 677010,Sakha,Russia;6.Departments of Geography and Earth Sciences,University of Ottawa,Ontario,Canada;7.Department of Geography,University of Victoria,British Columbia,Canada)

0 引言

多年冻土环境历史变迁过程的重建主要依靠古冰缘地貌现象。在众多的冰缘现象中,冰楔、冰楔假形、砂楔和融冻褶皱对古气候及古多年冻土分布最具指示意义,也经常被应用于古气候和古环境重建的研究中[1-16]。利用古冰缘遗迹重建古环境,进而确定古冻土分界线,这在国外已得到广泛应用。自1909年波兰的Lozinski首次认识到冰缘现象对于古气候具有指示意义后,德国Poser利用土楔、砂楔及伴生的冻融褶皱等冰缘证据对欧洲平原区域环境进行深入研究,确定出晚更新世玉木冰期最盛期欧洲平原古冻土南界[17]。自此,冰缘现象及冰缘与环境之间关系的研究在欧洲和北美广泛开展[2,5,18-20]。20世纪60—70年代,欧美学者对多边形楔状构造已进行了诸多研究,并认为多边形楔状构造是古多年冻土存在的可靠标志[21-25]。Brunnschweiler[26]利 用 冰 缘 地 貌 反 演 古 环 境。Péwé[22]和Black[5]做了许多利用冰楔及其假形重建古环境的研究工作。Black[4]认为冰楔发育的界限年平均气温为-5℃,并利用此值重建了美国威斯康辛州西南部的古气候。Péwé[21]建立了冰楔发育的-8~-6℃的界限值。Vandenberghe and Pissart[27]、Murton and Kolstrup[28]提出了大型冰卷泥与年均温之间的关系,并指出楔状地貌的形成与每年的最冷月平均气温 有 很 大 的 相 关 性。French and Millar[2]研 究 了LGM时期北美的冻土,并划出了末次盛冰期北美冻土分布图。Vandenberghe等[29]划分了北半球在17 000年以来的多年冻土的范围。Zhao等[30]划分了中国LGM[(21±2)ka BP]的冻土分布。

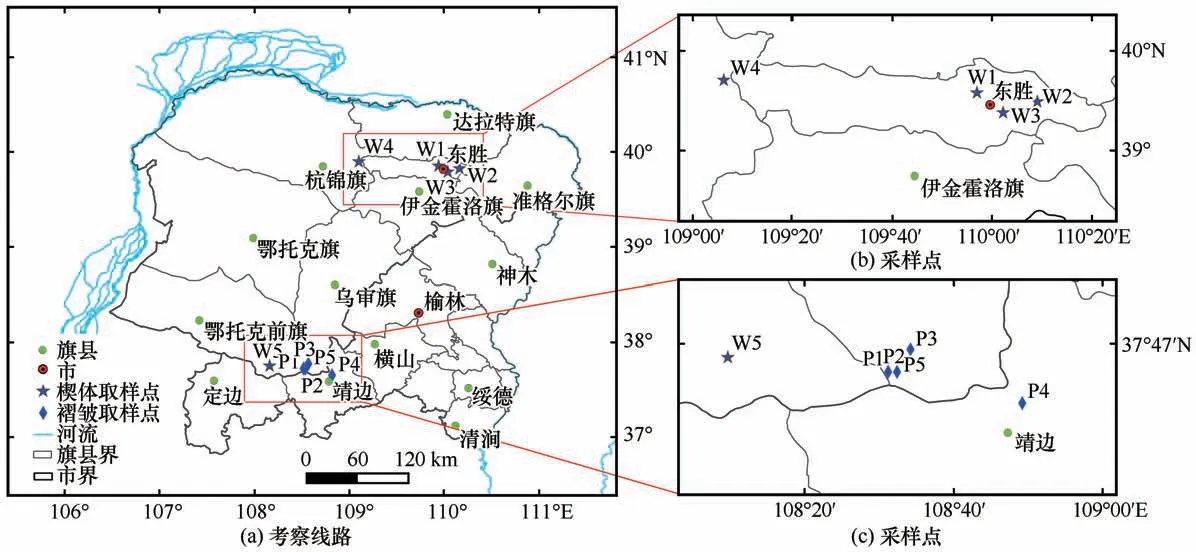

我国是冰缘地貌最为发育的国家之一,但关于冰缘环境的研究起步较晚。裴文中(1957)对哈尔滨荒山晚更新世古冰缘现象的报道标志着古冰缘研究在我国逐步开展。此后,在中国内蒙古(Inner Mongolia Autonomous Region,IMAR)鄂尔多斯高原南部及山西大同发现了大量冰缘现象[6,8,11-13,31]。西部地区如青藏高原[32-34]、河西走廊及腾格里沙漠等[35-37]区域的古冰缘遗迹也相继被报道。并有学者对冰缘现象形成时期的冰缘环境、冻土南界和冻土下界进行了恢复与重建[33,38-41]。以上这些都显著促进了我国古冻土及古气候环境的重建研究。鄂尔多斯高原是我国冰缘现象较为发育的地区之一,也是我国古冰缘现象和古沙丘研究较早的地区。继周昆叔等[42]、阎永定[43]在该区萨拉乌苏河流域发现了融冻褶皱等冰缘现象之后,董光荣等[8]曾报道这一地区末次冰期的冰缘现象,多位于该区南部的萨拉乌苏河流域,多为小型冰卷泥、多边形和砂楔。崔之久等[11-12]在内蒙古东胜、乌审旗等地区发现了众多末次冰期冰缘地貌现象,并综合鄂尔多斯高原以及中国北方多处冰楔群的资料,恢复了末次冰期中国北方多年冻土的南界及20 ka以来中国北方多年冻土环境。周天等[44]根据鄂尔多斯高原倒数第二次冰期冰楔假形,结合以往青藏高原倒数第二次冰期冰缘地貌划定了中国倒数第二次冰期的多年冻土边界。为了更加系统、全面的了解鄂尔多斯高原末次盛冰期(LGM)以来的冻土历史演变过程及其界限、格局演变及气候状况,并准备、组织2020年国际冻土大会会后鄂尔多斯古冻土和冰缘地貌考察路线等,2018年5月28至6月2日,中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实验室与荷兰自由大学地球科学系共同组成科研小组,对鄂尔多斯高原的古冰缘遗迹进行了详细的科学考察,考察路线见图1。此次考察重新发现和确认了许多晚更新世以来的古冰缘现象。其分布范围广、数量多、类型和形态多样、剖面结构清晰、河湖相沉积地层齐全、极具系统性等,这在我国和世界其他中纬度地区也比较罕见。

图1 2018年内蒙古鄂尔多斯高原古冰缘遗迹考察线及取样点Fig.1 Map showing the sampling points for the study on periglacial phenomena on the Ordos Plateau,IMAR in 2018

1 考察结果及分析

在野外考察现场,各种褶皱及楔体形状各异,成因复杂,容易引起不同的看法,因此需要首先简单介绍判识方法及属性。在结合判识方法的基础上,对本区存在的冰缘遗迹进行了区分,对一些典型的冰缘遗迹采集了年代样品、孢粉样品及粒度分析样品,同时对冰缘遗迹所指示的气候环境做了初步的判断。

1.1 古冰缘遗迹的基本判识方法

在多年冻土区形成融冻褶皱需要特定的地质条件,比如细粒土(如河湖或冰水相地层)并含有充足的水分,即季节融化层内有充足的水分,使土层达到饱和状态。由于土体本身自重压力,产生位移,即形成褶皱、卷曲或包裹状。其形态多为对称的波浪状或舌状,褶曲轴面倾角各半,并伴有逆掩状砂土包裹体。褶皱体上、下界面清晰可见,其上下部,基本为稳定的水平层位。故,冻融褶皱的特征明显不同于地震、滑坡及地质构造等形成的小型褶皱,即季节融化层内有充足的水分,使土层达到饱和状态,由于土体本身自重压力,产生位移,即形成褶皱、卷曲或包裹状,其形态多为对称的波浪状或舌状,褶曲轴面倾角各半,并伴有逆掩状砂土包裹体,褶皱体上、下界面清晰可见,其上下部,基本为稳定的水平层位。

楔状构造一般有冰楔假形、砂楔、砾石楔、土楔及混合楔。最主要的应将冰楔假形与砂楔区分开来。两者之间的判别标准可归纳为如下几个方面(表1)。结合判识方法,本区主要存在的冰缘遗迹为融冻褶皱和冷生楔体两大类,并进一步将冷生楔体构造进行了区分。

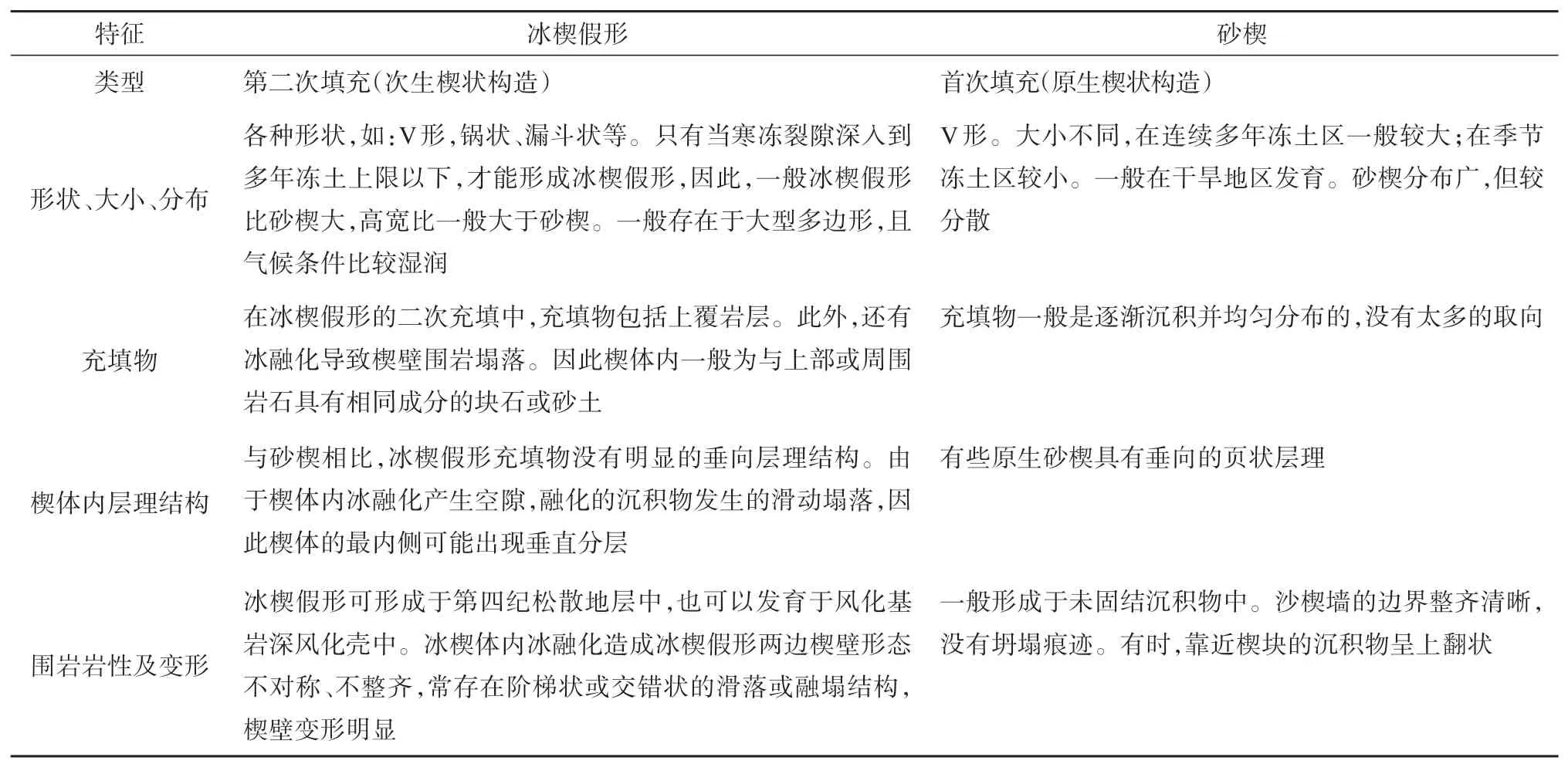

表1 冰楔假型与砂楔的特征区别(基于文献[1,48]综合分析)Table 1 Comparison of characteristics for ice wedge casts and sand wedges(Analysis according to the Refs.[1,48])

1.2 冻融褶皱

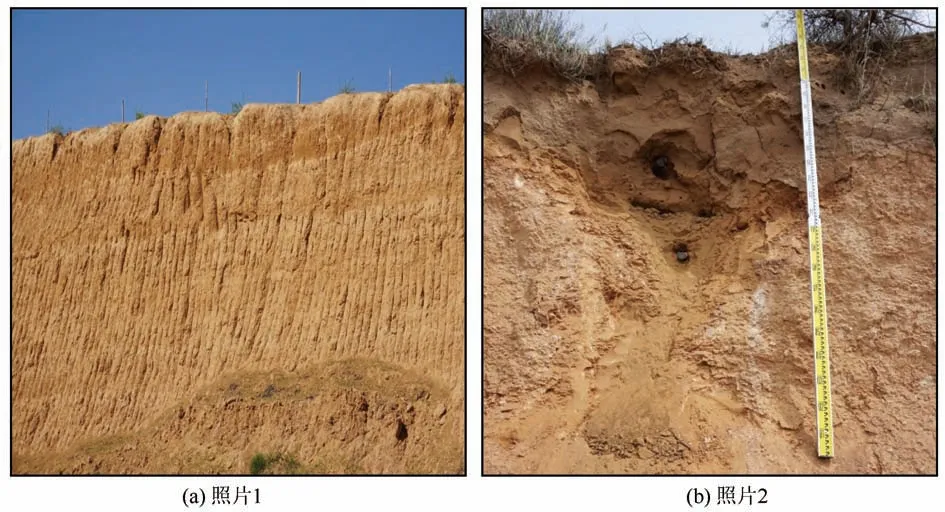

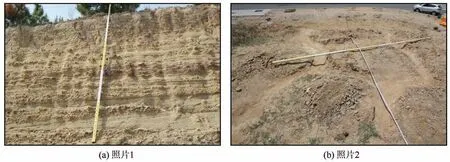

考察区域中的冻融褶皱主要分布于东南部低洼处,即无定河及其支流萨拉乌苏河等河谷两岸的河湖相地层中。褶皱所处地层岩性基本相同,多为河湖相地层,岩性为粉细砂层,颗粒均匀松散,为较好的地下水含水层。而褶皱层的下伏层大多为颗粒较细、隔水较好的亚砂土或淤泥质粉砂。在同一地层中,褶皱呈水平方向断续延伸,起伏井然有序。各单个褶皱间相距几十厘米或1~2 m不等。其形态多为对称的波浪状或舌状,褶曲轴面倾角各半,并伴有逆掩状砂土包裹体,褶皱体上、下界面清晰可见。本区的褶皱层高1~1.5 m,说明当时最大融化深度约1.5 m左右。假如下伏不是多年冻土层,地下水下渗无法使土层达到饱和,便无法形成褶皱。本次着重考察了沿萨拉乌苏河流域的大沟湾东岸(图2)、范家湾(河套人遗址公园)(图3)、米浪湾(图4)、白城子等地的褶皱(图5)。

图2 内蒙古自治区乌审旗河南乡大沟湾褶皱[37°43.143′N,108°31.226′E;(1 237+9)m a.s.l.]Fig.2 Cryoturbations at eastern bank of Dagouwan Vallage,He’nan Country,Uxin Banner,IMAR[37°43.143′N,108°31.226′E;(1 237+9)m a.s.l.]

图3 内蒙古自治区乌审旗河南乡范家湾褶皱[37°43.502′N,108°32.252′E;(1 286+5)m a.s.l.]Fig.3 Cryoturbations of Fanjiawan Vallage,He’nan Country,Uxin Banner,IMAR[37°43.502′N,108°32.252′E;(1 286+5)m a.s.l.]

1.3 楔状构造

冷生楔形构造的形成受地-气系统若干因素的控制,如温度、水分、土质类型、微地形以及植被等。本次考察在内蒙古乌审旗、鄂尔多斯市东胜区周围发现了成群发育于半固结砂砾石层中的楔形构造,并对楔体成因、类型做了初步的判断。

1.3.1 新寨子砖厂的楔状构造

在鄂前旗新寨子砖厂附近有一长约40 m的人工 取 土 坑 剖 面[37°45.160′N,108°09.400′E;(1 329±5)m a.s.l.],剖面上可见5个楔体,楔体上宽30~80 cm,高60~110 cm,楔体内充填有细砂和亚砂土,围岩为红色坚硬亚黏土。楔壁清晰、整齐,无变形,挤压迹象,初步判定为砂楔[图6(a)]。该处地表剥去草皮层后,可见多边形网状构造遗迹。类似新寨子砖厂的砂楔群多见于本区南部,即城川以西的鄂前旗境内。在干燥剥蚀高地上可见许多不连续的寒冻裂缝,平面形状呈不规则的多边形沙网格系统[图6(b)]。网格长几十厘米至2~3 m不等,网格直径0.4~3.0 m不等,网格间土层拱起呈斑块状。裂缝部位低洼,一般为砂(土)充填,裂缝深度一般为1~2 m之间。楔顶宽一般为0.3~0.4 m,最宽者可达0.7~0.8 m。裂缝内往往充填风成砂成黄土,略有垂直层理,并与上伏风成砂连成一片体。楔侧壁平整,其围岩岩层位未见弯曲。这些属于原生的砂(土)楔。在当时有些可能发育在季节冻土区内,与东胜附近所见的大型楔体有明显差异。

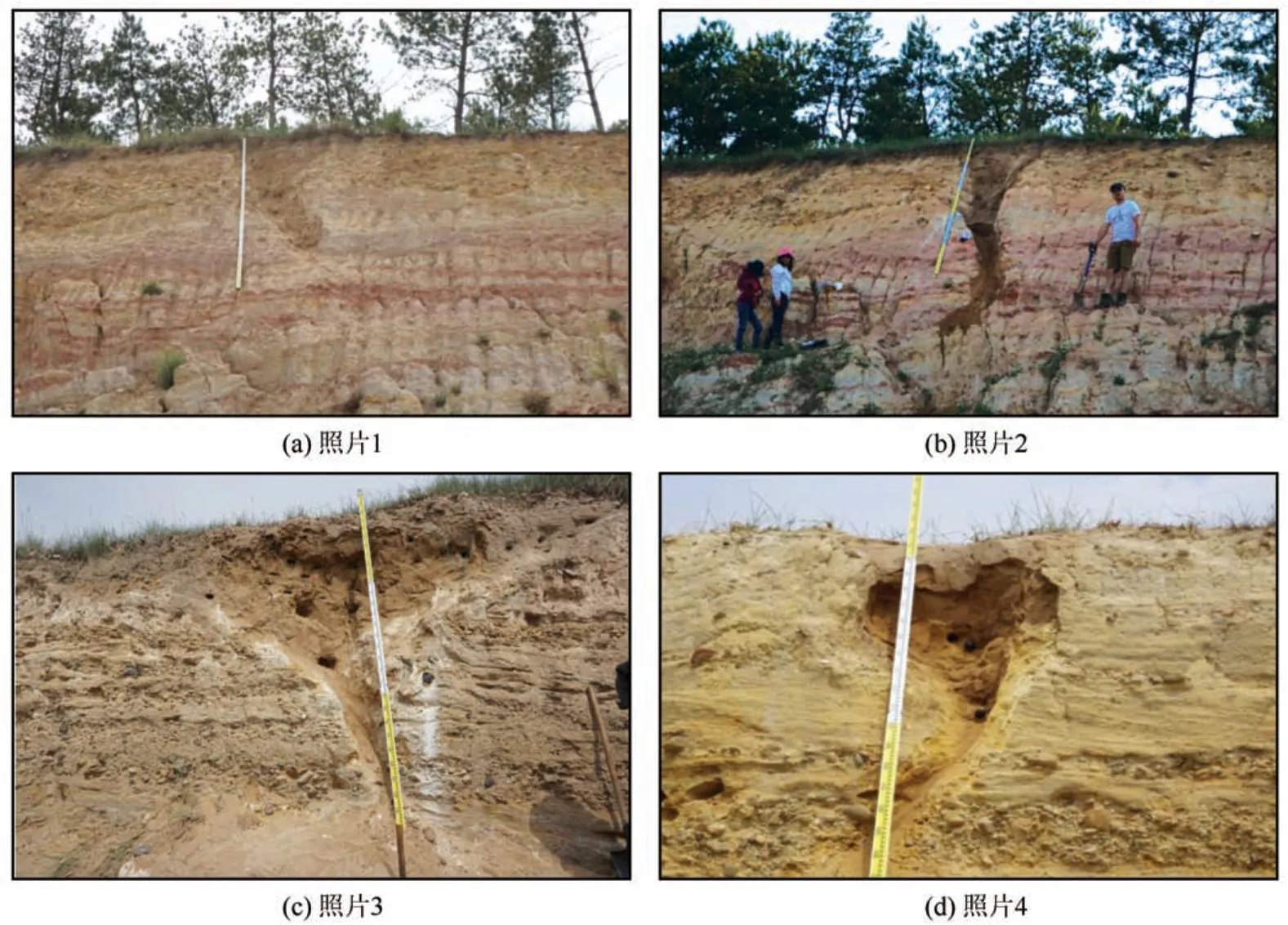

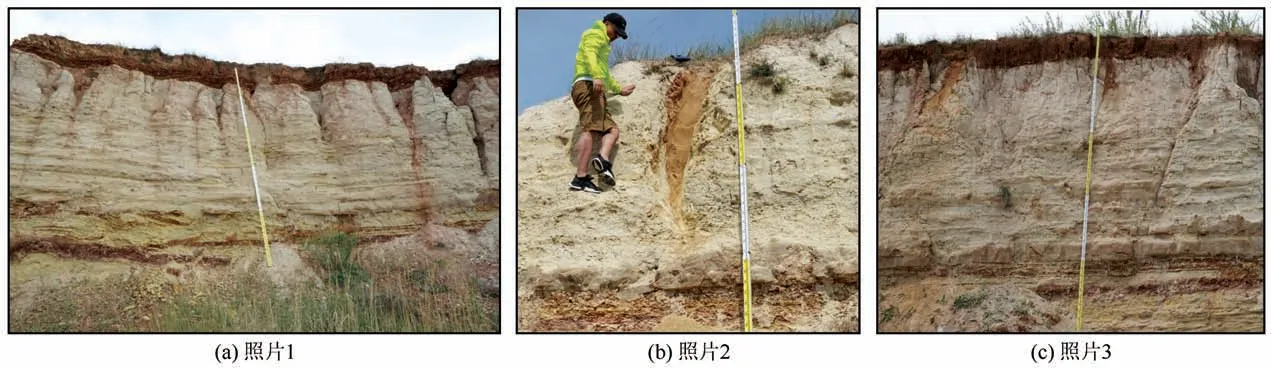

1.3.2 乌审旗南的楔状构造

该剖面位于内蒙古乌审旗南约13 km处的一料厂,属于取土坑剖面,剖面上发育很多楔体[图7(a)],其地层剖面达8 m,楔体上宽30~100 cm,高60~200 cm,楔体内充填的细砂,亚砂土,围岩为红色亚黏土干后坚硬。楔体形态比较规格,围岩无变形、挤压现象。初步判定为砂楔。取其中一个较大楔体[图7(b)]采集了年代样品及粒度样品。

图4 内蒙古自治区乌审旗河南乡米浪弯褶皱[37°45.841′N,108°33.674′E;(1 273±5)m a.s.l.]Fig.4 Cryoturbations of Milangwan Vallage,Henan Country,Uxin Banner,IMAR[37°45.841′N,108°33.674′E;(1 273±5)m a.s.l.]

图5 陕西省靖边县红墩界镇白城子褶皱[37°59.217′N,108°49.357′E;(1 152±15)m a.s.l.]Fig.5 Cryoturbations at Baichengzi,Jingbian County,Shaanxi Province[37°59.217′N,108°49.357′E;(1 152±15)m a.s.l.]

1.3.3 东胜区东郊的楔状构造

该剖面位于东胜东北109国道附近[39°46.953′N,110°9.094′E;(1 526±7)m a.s.l.],在公路南侧开挖的剖面上发现该楔体,楔体上部似锅形,在80 cm以下突然变窄,其围岩有挤压变形的迹象,综合楔体形状及围岩变形情况判断该楔体为冰楔假形(图8),并在楔体及围岩采集了年代及粒度样品。

1.3.4 东胜区南的楔状构造

在位于东胜区正南环城路西侧2 km处有一平台剖面[39°47.836′N,110°02.281′E;(1 477±4)m a.s.l.],剖面地层0~60 cm处为黄色粉砂;60~200 cm为白色砂砾土,较坚硬;200~700 cm为杂色砂砾石土,呈波状层理;700 cm以下为红色砂砾土层,呈层状层理。剖面上发育很多楔体,其中一楔体高约3 m,楔顶宽1.2~1.5 m,楔底宽20 cm,楔壁不规则。围岩地层有褶皱和波状层理,楔内物质混杂,无明显层理[图9(a),9(b)],故判断为冰楔假形。在环城路东侧有一剖面,路堑剖面高约3 m,地层剖面0~70 cm为黄色粉砂,70 cm以下为杂色砂砾石层,具有波状层理。在该剖面上选择一小型楔体[图9(c)]和一大型楔体[图9(b)]采集了年代及粒度样品。

图7 内蒙古自治区乌审旗南的砂楔[38°28.302′N,108°45.925′E;(1 392±6)m a.s.l.]Fig.7 Cross-section of the sand-wedges in the Uxin Banner,IMAR[38°28.302′N,108°45.925′E;(1 392±6)m a.s.l.]

图8 内蒙古自治区鄂尔多斯东胜东北东郊的楔状构造[39°47.836′N,110°02.281′E,(1 477±7)m a.s.l.]Fig.8 Cross-section of an ice-wedge pseudomorph along the National Highway 109 in the northeastern suburbs of Dongsheng District[39°47.836′N,110°02.281′E;(1 477±7)m a.s.l.]

1.3.5 东胜区罕台镇的楔状构造

在东胜区罕台镇发现一高6~7 m的人工剖面[39°50.361′N,109°49.164′E;(1 464±4)m a.s.l.],该剖面出露岩性为红色及杂色冲洪积砂砾石层,层位近似水平状,在剖面上部2 m深范围内共发育22个楔体[图10(a)],楔高1.2~1.8 m,大多宽约20~50 cm,最宽者达80 cm,楔内充填黄色细粉砂、较纯,楔壁整齐,楔顶覆盖10~15 cm厚的粉砂土,剥离此粉砂土后,可见隐性的多边形[图10(b)],其多边形直径约为2~3 m。综合楔体及围岩形状,判断这些楔体多为砂楔。

图9 内蒙古自治区鄂尔多斯东胜正南环城路2 km的楔状构造[39°47.836′N,110°02.281′E;(1 477±4)m a.s.l.]Fig.9 Cross-section of an ice-wedge pseudomorph on a platform,the western side of a 2-km highway,in south Dongsheng District[39°47.836′N,110°02.281′E;(1 477±4)m a.s.l.]

1.3.6 东胜区易兴物流园的楔状构造

图10 内蒙古自治区东胜区罕台镇的砂楔及多边形[39°50.361′N,19°49.164′E;(1 464±4)m a.s.l.]Fig.10 Section of the sand-wedges and polygons in Hantai Town,Dongsheng District[39°50.361′N,19°49.164′E;(1 464±4)m a.s.l.]

图11 内蒙古自治区鄂尔多斯东胜区北郊易兴国际物流城的楔状构造[39°51.553′N;109°57.180′E;(1 448±4)m a.s.l.]Fig.11 Section of ice-wedge pseudomorphs in the backyard of Yixing International Logistics Park in the northern suburb of Dongsheng District,Ordos City,IMAR[39°51.553′N,109°57.180′E;(1 448±4)m a.s.l.]

东胜区北郊易兴国际物流城院内有一人工剖面[(39°51.553′N,109°57.180′E;(1 448±4)m a.s.l.]。剖面高约8 m,可见上下两层楔体(图11),上层楔体较大,其中一楔体高约1.5 m,上宽约70~80 cm,下层楔体个体小,高约1 m,楔宽30~40 cm。上层楔体主要发育于类黄土层中,上伏现代风成砂层,围岩在1.4~1.6 m深处为较坚硬的红黏土层,该层已明显被楔体分裂开,并且有上翘迹象,楔体内物质较杂乱,无明显层理。这些迹象表明该剖面处上层楔体多为冰楔假形,下部为砂楔。

2 初步结论

通过对鄂尔多斯高原古冰缘遗迹的考察,发现本区主要存在两类冰缘现象,并对其分布、特征以及各类型冰缘遗迹形成所需的古气候环境等进行了初步推断。

2.1 冻融褶皱

本区南部的萨拉乌苏河流域位于我国季风环流的边缘区和沙漠-黄土过渡带,流域内沉积了中国北方地区具有代表意义的晚更新世河湖相地层-萨拉乌苏组[8]。本次考察发现,研究区的冻融褶皱主要分布于萨拉乌苏河谷两岸的河湖相地层中,其形态多为对称的波浪状或舌状。区域性规模较大的融冻褶皱层则需要在多年冻土区形成[49-50]。这是因为在多年冻土退化状态下,活动层逐渐变厚,下伏多年冻土层作为隔水底板;当活动层岩性较细,且含水量达到塑限时,在上下双向冻结面的挤压下容易产生融冻褶皱[51]。因此,大型区域性出现的融冻褶皱一般反映气候较暖,多年冻土层上部已退化到一定程度时的环境状况。初步测年结果显示,研究区比较大型的冻融褶皱形成年代集中于45~30 ka BP和~20 ka BP两个时段,反映这两个时段气候相对较暖。褶皱层厚1.0~1.5 m,说明当时最大融化深度约1.5 m左右。而小型的冻融褶皱则并不一定指示多年冻土的存在,并不一定需要常年冻结的基底,只需局部冻结的基底或季节性冻结的地面即可[51]。

2.2 冷生楔状构造

冷生楔形构造形成于热收缩开裂作用,其中成群出现的冰楔和大型(>2 m)砂楔是多年冻土存在的确凿证据[52-55]。通过考察发现,鄂尔多斯高原冷生楔体分布较广,但以北部及中、西部最普遍。主要楔体类型包括砂楔和冰楔假形。

2.2.1 砂楔

砂楔是冻裂(热收缩开裂)发生以后,在干燥的风沙环境中,裂缝被风沙充填而成的一类楔形构造。在考察中发现,鄂尔多斯的砂楔可以分为两种类型:其一是大型砂楔,楔体高度超过2 m,有的可达4 m。该种类型的砂楔分布在鄂尔多斯39°N以北。我们的光释光(OSL)测年结果显示,大型砂楔年代集中在25~19 ka BP(末次冰期最盛期或末次多年冻土最大期),这和Jin等[44,55]在2019年、2020年获得的结论一致;其二是小型砂楔,楔体深度一般不超过1.5 m。该种类型砂楔分布范围广,一般在37°30′~39°55′N,年代分布也从末次冻土最大期晚期一直延续到全新世早期[53]。根据鄂尔多斯高原存在的砂楔及其形态规模,Vandenberghe等[54]在2019年和Jin等[55]在2020年对末次盛冰期时多年冻土的冻土南界进行了划分,认为末次盛冰期多年冻土分布南界位于37°~39°N之间。

2.2.2 冰楔假形

当寒冻裂缝中被冰雪或者融水充填,充填物再次发生冻结,则形成冰楔。气候转暖后,多年冻土发生退化,促使冰楔融化,融化的水分通过土中的孔隙疏干,冰楔冰上覆的土层和楔壁由于失去支撑而发生塌落,再次充填冰楔遗留的空间,从而形成冰楔假形[52]。冰楔假形的出现,代表了两段显著差异的气候条件。其中,冰楔的发育代表了寒冷而湿润的气候环境特征,发育地点多年冻土连续分布,年平均地温在-6℃以下;冰楔融化后发生二次充填,则代表了气候变暖,多年冻土退化,地下冰融化[28,52]。

关于研究区的冰楔假形,目前存在比较大的争议。有学者认为,鄂尔多斯高原存在冰楔假形,并利用冰楔假形对鄂尔多斯高原的古环境进行了重建[11-12,47];而有的学者认为该区域气候干燥,不具备冰楔假形发生的条件[54]。在考察过程中,我们在两个点发现了冰楔假形,但因考察小组中一人有学者持怀疑态度,因此只能将其定名为疑似冰楔假形(Suspected ice-wedge pseudomorphs)[53]。未来还需要更进一步的工作和资料,来厘清是否为冰楔假形。

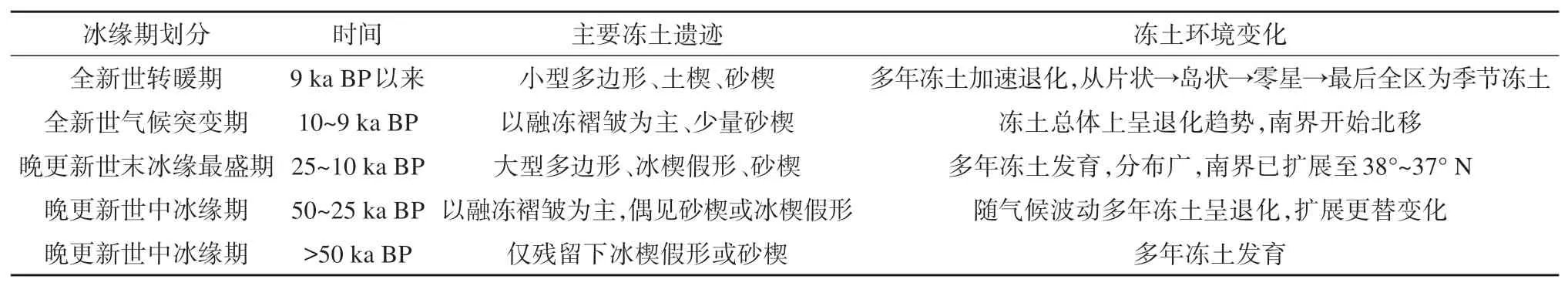

2.3 冰缘遗迹形成时代及气候环境意义

根据测年结果,楔状构造形成于三个主要时段:>50、25~19及16~9 ka BP;融冻褶皱形成于4个主要时段:45~30、约20、10~9和5~4 ka BP。根据冷生楔形构造和融冻褶皱形成的主要时段及其所需的气候和多年冻土条件分析,可初步重建鄂尔多斯高原50 ka以来气候波动及冻土环境演化序列:从晚更新世中冰缘期后阶段开始(即50 ka以来),本区气候变化大致序列为:寒冷→冷暖多次波动→极寒冷→冷暖波动(以转暖趋势为主)→转暖→较冷→持续转暖以至目前;降水情况虽有轻微变化,但一直趋于干旱化方向发展。多年冻土在晚更新世末期盛冰缘期(即LPM)最发育、分布范围最广。之后,总体呈退化发展,直至目前区内多年冻土全部消融,变为季节冻土区(表2)。

表2 50 ka BP以来本区冰缘与冻土环境变化序列Table 2 Changes in periglacial and permafrost environments on the Ordos Plateau since the 50 ka BP

3 展望

鄂尔多斯高原末次盛冰期冻土广泛发育,主要证据就是广泛分布的砂楔或冰楔假形;末次盛冰期后期气候转暖的证据主要来自冻融褶皱。然而,仅靠有限的定年数据无法进行详细的划分。未来需要更加系统和深入的研究,在获得年代、孢粉和粒度等结果的基础上,结合古动物化石群、古人类学、第四纪地质地貌、冷生地层学和数值模型等证据,以及河湖相和风沙堆积等替代指标交叉对比,并与相邻的青藏高原、西北地区、华北其他地区、东北地区、蒙古国及俄罗斯地区的古冻土和古环境重建结果进行比较和衔接,更好的揭示晚更新世以来环境变迁特征。

致谢:感谢中国科学院西北生态环境资源研究院冻土工程国家重点实验室吴青柏研究员和王贵荣高级工程师在野外工作中多次给予的大力支持。