基于线上线下融合的C程序设计教学改革与实践

2021-04-07胡顺仿佘玉梅芦俊丽赵艳芳冯燕彬

胡顺仿,佘玉梅,芦俊丽,赵艳芳,冯燕彬

(云南民族大学 数学与计算机科学学院,云南 昆明 650031)

随着移动互联网、人工智能、云计算和大数据等为代表的现代信息技术的突飞猛进,同时平板、手机等移动终端智能设备的普及,“互联网+”对众多传统行业产生了深刻的影响,也给教育教学带来全新的变革[1].

“互联网+教育”使教育与信息技术的深度融合,涌现出了很多网络互动教学平台,如雨课堂、学堂在线和智慧树等.基于互动教学平台,任课老师课前将带有MOOC教学视频、讲义、练习、讲解语音等预习资料发送给学生,师生间可以及时沟通交流;课堂上可以随时讲、随时测,弹幕投稿评论,这给传统课堂教学师生间交流互动带来了创新的解决方案.互动教学平台一般包含了课前、课上和课后诸多教学环节,并且提供了全过程的数据支持,可以生成个性化教学数据报表,设置自动任务提醒,让整个教学过程更清晰[2][3].

本文针对《C程序设计》教学内容体系,采用线上线下融合的教学模式来改革教学手段和教学方法,围绕“以学生为中心”的教学理念,以培养学生计算思维能力并能拓展应用能力的关键知识点或教学环节制作教学资源,根据教学设计推送给学生,赋予学生课前预习、实时课堂和课后巩固等环节全新的体验,基于数据驱动,开展的灵活教学活动,配合微课、翻转课堂等教学改革方式,最大限度地释放教与学的能量,解决课程教学中存在的问题,不断提高教学质量,推动教学改革.

1 课程性质及教学难点

根据教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会编写的《大学计算机基础课程教学基本要求》,《C程序设计》相关课程是计算机、电子信息等相关专业必修的专业基础课,数学、物理、经济、管理等专业的公共基础课程.在教学中使学生掌握用程序设计语言进行程序设计的思想和方法,培养学生应用计算机解决和处理实际问题的思维方法和初步能力,为后续信息技术课程的学习奠定程序设计基础.

作为程序设计语言,C语言理论知识比较抽象,知识点繁杂,实践性要求强,要求学生具有较强的理解和识记能力,更要求学生达到很好的学以实用的能力.但是,要在有限的课时内能够完成课程基本知识点已不易,而距离解决实际问题还有很大的差距,会导致学生学习热情不足,影响学习效果.

自2016年起我国高等教育以工程教育为导向,以“以学生为中心”作为教学理念,强调学生通过学习具备了什么能力[4].2018年起新工科建设要求把“面向学科办专业”调整为“面向社会需求”办专业[5],随着学校人才培养目标向应用型转型,要求加强学生实践能力培养,目前采用的教学方式远远不能满足实际需求.

2 教学改革研究现状

近年来,教研人员为提高《C程序设计》教学质量,满足教学要求,进行了各种探索和改革,产生了很多的教学研究成果.

在教学过程中,为激发学生的学习兴趣和积极性,采用案例教学[6]、任务驱动[7]等方式,有效提高学生实践能力.为了让学生更好的参与到教学中,将传统的教学课堂进行颠覆,采用翻转课堂教学模式[8],培养学生自主思考和自主设计能力.学科竞赛注重学科实践能力,为提升学生C语言的学科实践应用能力,探讨了基于学科竞赛的课程教学模式改革与研究[9].针对课C语言课程理论知识比较抽象,内容繁杂等问题,开发了各种在线课程[10-11],让教与学突破了时空限制,推动学习的灵活性.随着网络技术,特别是移动互联网技术的发展,在“互联网+”的背景下,用互联网思维重构教育的系统生态,提升了群体互动的深度与广度,凸显了学生的主体地位,在线学习更加便捷化和个性化,使线上线下学习深度融合.近年涌现出了很多网络互动教学平台,如雨课堂、智慧树等.其中清华大学推广的教研成果 “雨课堂”将多种教学小工具融入到PowerPoint与微信中,实现教学课前-课堂-课后多通道互动,让课堂互动永不下线[12-13].

3 我校《C程序设计》教学现状分析

由于我校的民族院校办学特殊性,生源地计算机水平参差不齐尤为突出,造成教学要求难统一、教学质量难提高[14],同时课程教学过程中面临课时压缩、师资力量不足等问题,主要表现在以下方面:

3.1 课时压缩

《C程序设计》在我校2016~2017的培养方案中学时为48学时,实际教学任务只能完成应完成教学内容的2/3.根据学校新修订的培养方案,在以后学年中《C程序设计》的课时压缩为32学时(16学时理论,16学时实践操作),若再按传统教学方式,只能勉强完成基本概念和基本应用教学.但是学生在后续专业课程学习中,需要使用 C 语言解决相关领域实际问题.如何搭建从基础知识到专业应用的桥梁,如何夯实用计算机解决实际问题基本功,为后续的专业课程学习打好基础,这些都是该课程教学面临的问题.

3.2 师资力量不足

目前,课程专任教师只有5名,每年选课学生人数在 1 400 人左右,由于师资力量不足,每位任课老师每学期担任4~6个班的课程教学,其中大班学生人数会在130人以上,批改作业、答疑等工作也大幅度增加.

3.3 网络平台不能满足教学要求

若采用学校网络教学平台引进的其他高校类似网络课程授课,由于学校间学生生源地差异和学分管理不同,通过最近两年试用情况看,还不能很好的满足我校教学要求.首先网络在线不能有效监督学生,如不能杜绝学生刷学时和“学霸”代考等问题;其次现有网络教学平台只能完成针对概念的客观题测试,无法完成实践操作的练习和测试.

4 教学改革与实践目标

针对本课程教学中存在的难点和问题,项目组的老师根据教学多年的经验和方法,进行了研究和探索,主要开展了以下工作:

4.1 开展课堂教学模式改革,实现“以学生为中心的教与学”

开展程序设计教学,目标是培养学生学会用计算机分析问题的科学思维和解决问题的方法,并将这些思想和方法灵活运用解决于实际问题.本项目将在“以学生为中心的教与学”框架下,运用雨课堂智慧教学工具达成培养学生计算思维能力和创新能力的目标.

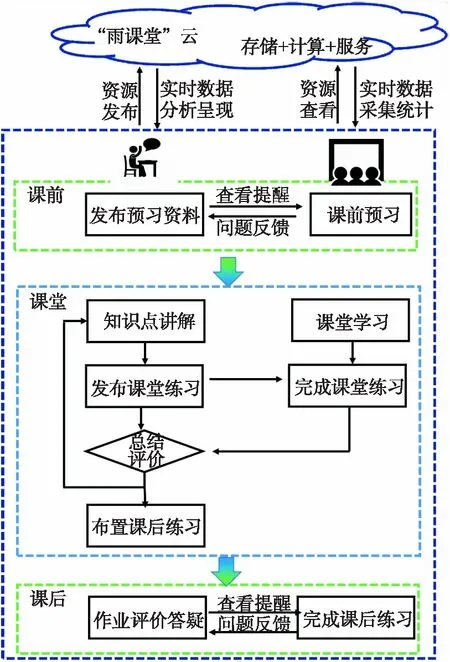

雨课堂将多种教学小工具融入PowerPoint和微信,针对传统课堂教学中师生互动不顺畅,教学过程数据采集困难,在线教育不落地等问题,给出了智慧的解决方案.使用雨课堂,任课老师可以将视频、语音、课件、作业、测验等组合,定制属于自己的教学设计,符合个人教学风格和教学进度,开展更有效的教学.教学互动示意图见图1.

图1 课前-课堂-课后教学互动示意图

1)课前 教师在推送给学生预习的课件中可以插入讲义、MOOC视频和习题等.预习材料发送后,教师可以查看各学生的学习情况,还可设置预习时间节点,提醒未完成学习任务的学生,教师可以增加讲解语音进行针对性提醒或指导,让学生边看边听.

2)课堂 使用雨课堂进行课堂教学过程中,为及时掌握教学效果,教师可以在设计好的幻灯片位置给学生推题,学生在手机端收到推送的题目后需及时作答.因此,教师可以把教学内容根据需要切成不同的段,每一段结束后给学生推送相应题目,要求学生在规定时间内,选择答案并提交,系统很快可以反馈学生回答的统计结果.这种师生间的双向互动,及时反应了课堂教学情况,实时体现了学生对知识的掌握程度,还可以引起学生对自己学习情况的警醒,紧紧抓住学生课堂注意力.

对于比较简单的,或者学生已经掌握了相关知识的课程内容,实行翻转课堂的教学模式.老师布置讲授任务,学生分组完成,采取自愿报名的形式选择两个小组进行讲授,其余小组提交课程设计报告.对每个从知识的正确性全面性、内容的设计、语言组织、课件制作等方面分别打分.在讲解过程中要求小组分工合作,一个人串主线,其他每人负责一个模块.

在课程教学中,还实行课堂、实验表现记名制.对于课堂讨论积极发言,积极进行翻转课堂讲解或按时完成实验任务的同学,给予记名,并计入平时成绩,也在一定程度提高了实验课积极性.

3)课后 教师可以给学生布置相应在课外巩固提高的作业,从学生提交的情况,及时把握学生对知识的掌握情况.针对课后答疑建立了微信群,学生课后可以在微信群里发问,老师和其他通学都可以负责解答,有部分掌握比较好的同学多次进行过正确解答.

雨课堂对课前-课堂-课后教学数据全周期记录,全程数据量化,及时反馈教学效果.为老师提供数据支持,可以科学分析判断学生学习情况,动态调整教学设计.在使用雨课堂教学过程中,老师可以组合线下活动、翻转课堂或小组合作教学,让师生教学交融,教学相长.

4.2 认真做好课程设计,加强学生实践能力培养

把教学内容进行合理分割碎片化,有利于学生针对每个知识点单独反复理解,是传统学习方式一种有力的补充.如一段 3至 8 min 的微课视频可以讲述一个知识点,学生可以利用碎片时间,随时随地按需学习,对较难的知识点还可以进行反复学习.但是碎片化造成知识点零散,使学生知识点孤立,缺少知识点间连接,不利于学生对课程完整知识体系的形成.为将碎片知识体系化,设计教学内容的知识结构导图,帮助学生理解知识之间的组织关系.如图2所示,教师可依据知识结构导图进行知识梳理和系统化引导,学生则可依据知识结构导图巩固复习,使零散的知识点得以重组及系统化.

图2 C语言知识结构部分思维导图

如图3所示,利用碎片化与知识结构导图,做好课程线上教学资源,供学生在线学习.老师利用有限的线下课时完成重点难点的教学和实践教学和实践练习指导,以解决课时不足的问题,完成教育部高等学校计算机基础课程教学指导中要求全部教学内容教学.

图3 线上线下融合的实践教学模式

4.3 改革考核方式,全面评估教学效果

从以往以期末考试为主的终结性评价转向侧重于知识考核、能力考核、计算思维能力培养为主的形成性评价.运用雨课堂根据《C程序设计》课程内容特点适时实施形成性评价,形成性评价贯穿课程始终.形成性评价不仅仅关注学生课堂上学生的知识学习,还关注学生线上以及课堂学习对课程学习的态度、方式等.同时利用现有的机考考试系统,完善题库建设,分模块进行线下考试,做好理论测试和实践操作测试,全面评估学生学习效果.

旧期末总评=考勤及作业10%+期中考试20%+期末考试70%.

新期末总评=线上成绩20%+翻转课堂10%+考勤及作业10%+期中考试10%+期末考试50%.

其中,线上成绩开学时在慕课平台进行设置,以导出数据为依据进行;翻转课堂由各小组提交的学习报告和课堂打分为依据进行计算.

图4 考核方式对比图

5 教学改革实施情况

2017—2018第2学期在教授《C程序设计》课程时,实践了线上线下融合的教学模式.线上使用雨课堂、学堂在线等教学形式.线下针对教学内容使用启发式、讨论式、翻转课堂等教学方法和实验、课堂表现记名制等教学形式.借助雨课堂、学堂在线等平台,最大限度地调动学生的积极性,积极参与到课前、课中、课后中来.由原来的教师一言堂模式转换为以学为主,教为辅的模式,学教融合,寓教于乐.学生的学习热情和主动性较以往有明显改善,上机实验时熟练程度有明显加强,线下机考期末考试成绩平均分提升5.5分.

在翻转课堂实施过程中,学生的讲授水平让老师感到很惊讶,无论从知识的正确性全面性、课程内容的设计、语言的组织、PPT课件的制作还是小组的配合,都非常用心.刚进入课程时,都有课程内容的引入.介绍新知识时,还会使用贴切的比喻,使枯燥的知识更形象生动,易于理解.翻转课堂模式给了学生一个舞台,锻炼了学生的语言表达能力,丰富了临场经验,加强了团队合作能力,提高了全体同学的积极性和参与度.

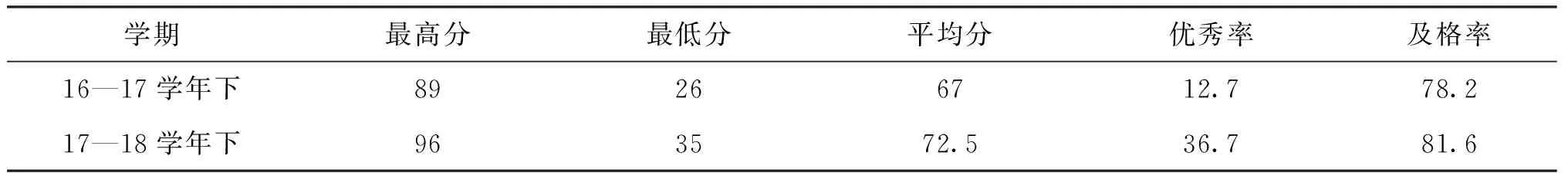

期末考试仍然采取闭卷考试形式,在考试题目难度相当的情况下,对16-17学年下学期和本学期(17-18学年下学期)的《C程序设计》期末机考考试进行对比,如表1所示.从表中可以看出,无论从最高分、最低分、平均分,还是优秀率和及格率上,17—18学年下学期的成绩都明显好于16—17学年下学期.

表1 线下期末机考考试成绩对比表

6 结语

教学中线上线下融合,结合“以学生为中心,以教师为辅导”的翻转课堂教学模式,最大限度地调动学生的积极性,积极参与到课前、课中、课后中.针对教学内容使用启发式、讨论式等教学方法、课堂练习等教学形式,改变了以教师“教”为中心的灌输式教学形式.采用任务驱动或问题驱动,要求学生自学有关内容,以课堂讨论的形式交流和检查学习效果.以小组为单位完成翻转课堂任务的翻转课堂教学模式,锻炼了学生的表达能力、沟通能力和协作能力,使同学在课堂教学的基础上进一步将学习的兴趣延伸到了课外.学生在自主学习的过程中,获取知识和应用知识的能力明显提高,教师的教学能力也得到较大提升.

在改革方案实施过程中,也有下面一些问题存在,需要在今后的教学中继续努力解决.

1) 对慕课平台的使用过于泛化,没有重点,学生使用的效率有待提高;

2) 由于第一次采用翻转课堂教学模式,对学生能力把握不准,翻转课堂的内容、时间不是很多,需进一步调整任务难度,更好地体现以学生为中心;

3) 学习小组有利于同学互相帮助,但也有抱大腿现象,有的组员不干活也能有小组分数,有的小组态度不积极,今后要考虑调整小组组队方式以及小组内部成员成绩分级;

4) 慕课平台作为辅助教学,可有重点的布置学生进行视频学习;翻转课堂的设计可根据不同专业进行设计,选择学生感兴趣的内容进行.

今后,项目组将一如既往进行教学改革与实践,加大雨课堂和学堂在线等互动平台的有效利用,增加翻转课堂的力度,使这样的教学改革成为常态,让学生喜欢课堂,享受学习,让项目改革创新的成果在提高民族院校人才培养质量中,进一步持续发挥作用.