安塞地区长7 致密砂岩孔隙发育特征及其主控因素

2021-04-01温怀英任志远王磊飞康立恒杨熙雅刘成林臧起彪

代 波,温怀英,任志远,王磊飞,康立恒,杨熙雅,刘成林,臧起彪

(1.中国石油长庆油田分公司第一采油厂,陕西 延安 716000;2. 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;3. 中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249)

1 研究背景

鄂尔多斯盆地安塞地区长7 段发育一套厚度很大且有机质丰度较高的页岩和暗色泥岩,即“张家滩页岩”,是研究区的主力烃源岩。由于远离湖盆,研究区内仍发育一定规模的砂体,为油气提供储集空间。安塞油田的开发时间已经超过30 年,延长组长6、长2+3 等地层勘探已经达到很高的程度,而长7 油层组勘探程度较低,为提高安塞油田产能建设,长7油层组也逐渐成为该地区的勘探重点。

前人对安塞地区长7 段油层组进行的研究较少,主要研究集中在宏观方面,如沉积特征和储层的非均质性,而对储层微观特征研究甚少,特别是对孔隙发育特征及其控制因素认识不清[1-5]。该文通过X 射线衍射、铸体薄片、扫描电镜和常规压汞等实验手段,对安塞地区长7 致密砂岩储层的孔隙发育特征及其主控因素以及孔隙结构特征进行系统分析,明确研究区储层孔隙特征,充分认识长7 致密砂岩储层的储集条件,为深入挖掘长7 致密油气提供基础资料支撑[6-8]。

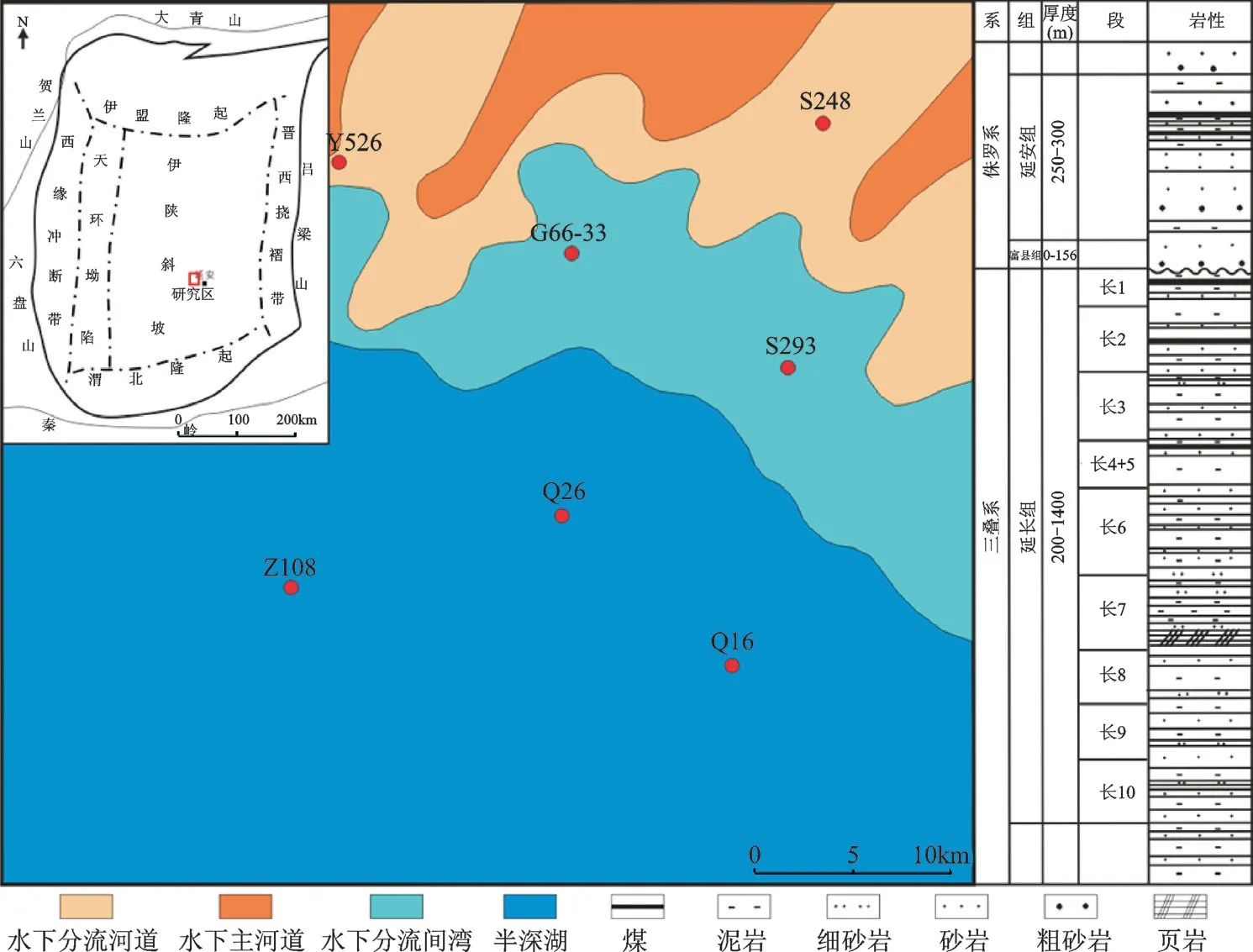

图1 研究区地层发育情况及长7 沉积相Fig.1 Stratigraphic development of the study area and sedimentary facies of Chang 7

2 地质背景

研究区位于鄂尔多斯盆地中部,行政区划隶属于延安市,研究区面积大约1 625 km2,如图1 所示。从沉积背景来看,研究区三叠系延长组的沉积过程也即是古湖盆由产生、发展演化、逐渐消亡的地质演化过程,因此研究区自下而上依次发育了长10、长9、长8、长7、长6、长5、长4、长3、长2、长1 十段地层[9]。三叠系延长组长7 地层尽管发育于湖盆扩张的时期,但由于远离深湖,研究区的泥页岩规模并不巨大,区内仍发育一定规模的砂体。此外,由于经历了燕山期、喜山期等多期的构造活动,研究区还整体上遭受了抬升剥蚀,从而使得长7 砂岩的埋深规模均不大(埋藏深度普遍为800~1 600 m)[10-12]。

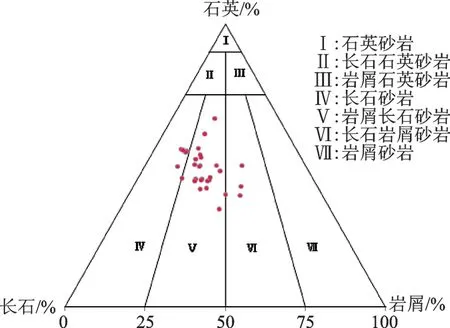

从25 个样品的X 射线衍射结果来看,安塞地区长7 砂岩储层的矿物组成中石英不发育,长石和岩屑相对较发育。石英占总矿物质量分数的22%~51%,平均36.22%;岩屑约占4%~19%,平均8.90%,岩屑组分包括变质岩岩屑、火成岩岩屑、沉积岩岩屑,其中变质岩岩屑约占总岩屑质量分数的73%,火成岩岩屑约占总岩屑质量分数的21%,沉积岩岩屑约占总岩屑质量分数的6%,该地区变质岩岩屑含量较高;长石占总矿物质量分数的12%~34%,平均质量分数为24.38%,其中钾长石约占10%~25%,平均14.78%;斜长石占13%~28%,平均18.19%。整体而言,岩屑长石砂岩是安塞地区长7 致密砂岩储层的主要岩石类型,长石砂岩和岩屑砂岩在研究区发育相对较少,如图2 所示。

图2 安塞老区长7 油层组砂岩岩石类型三端元图Fig.2 Three terminal graph of rock type of Chang 7 oil layer group in the old area of Ansai

3 孔隙发育特征

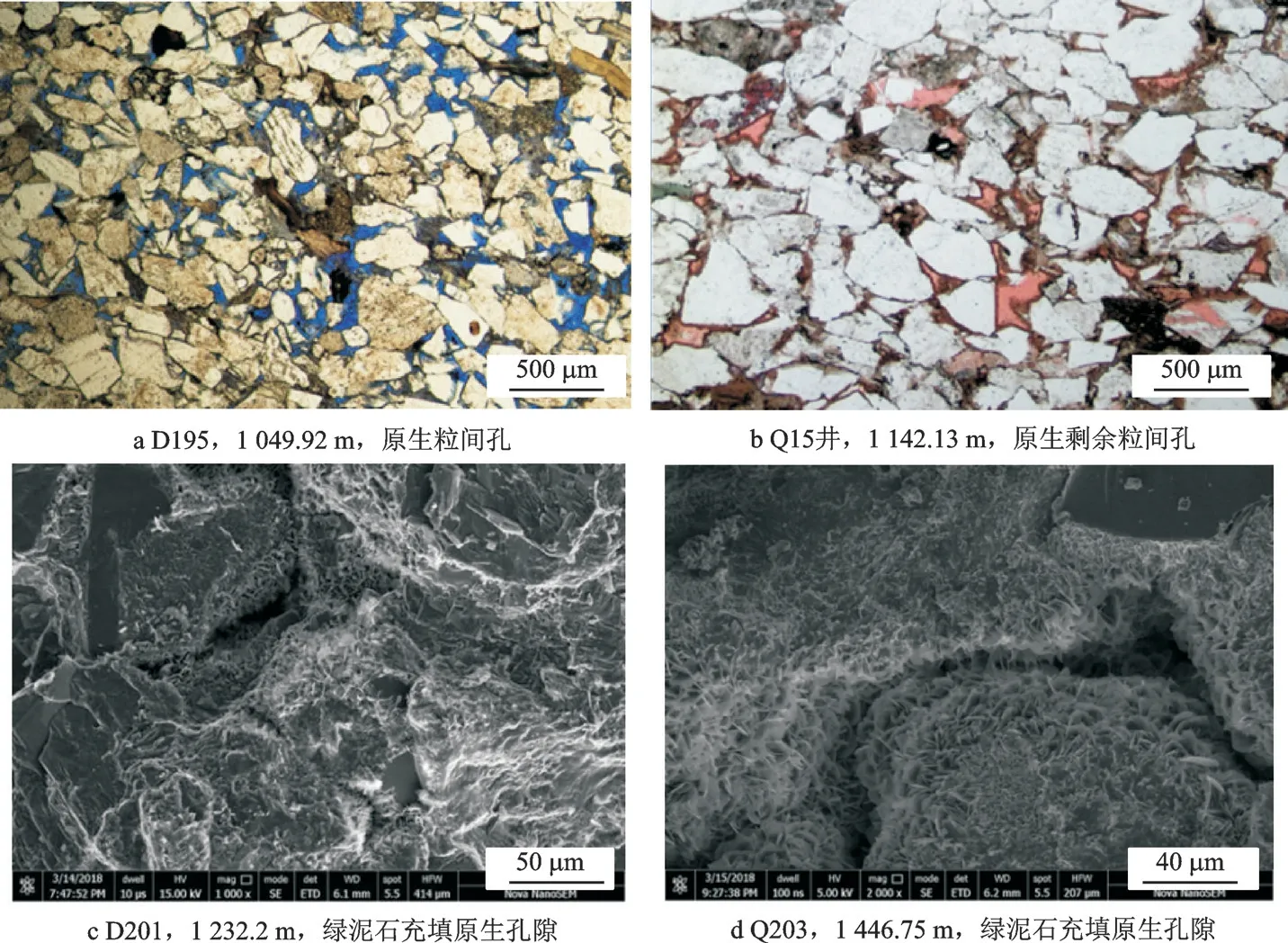

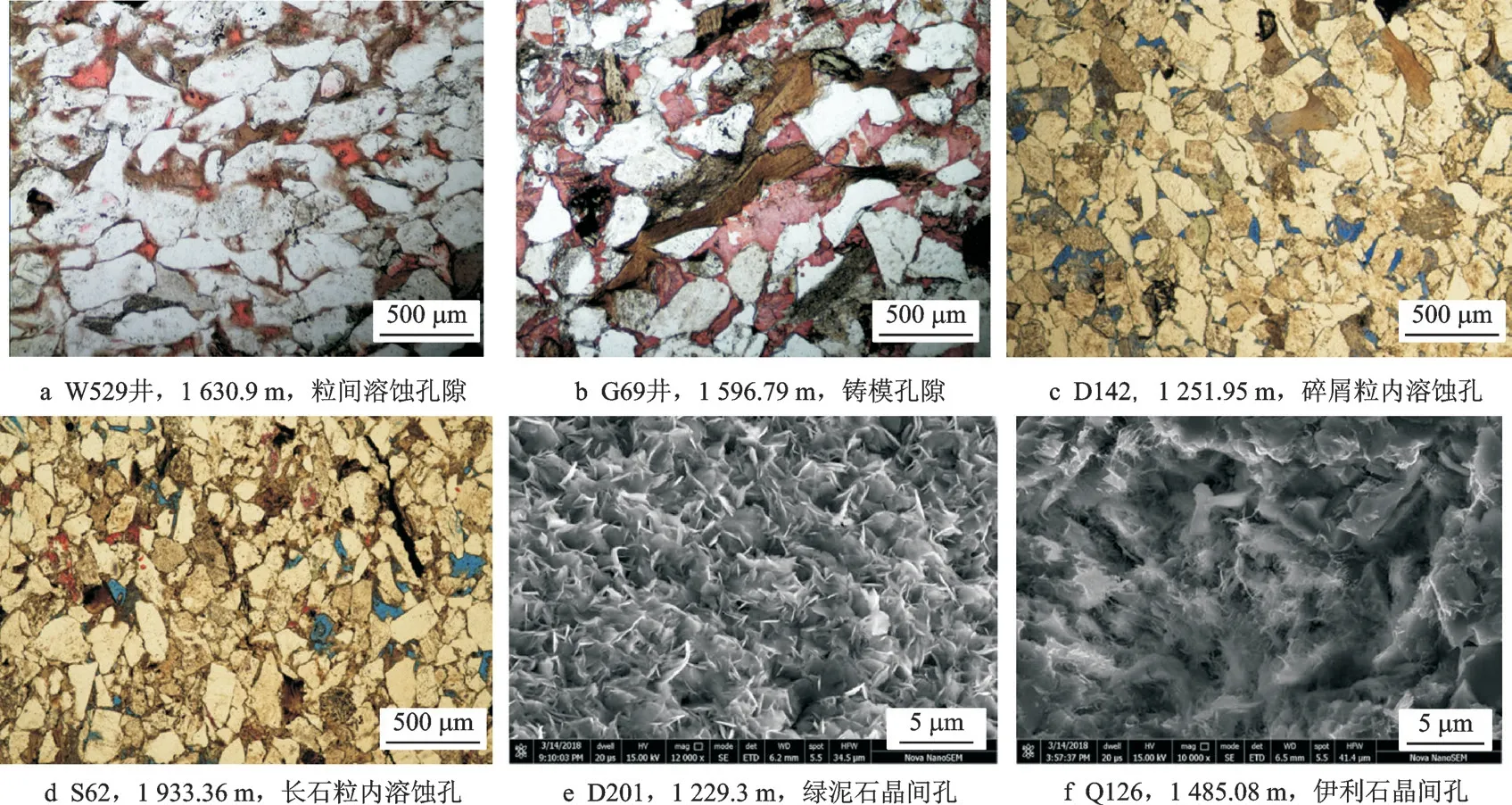

通过采用铸体薄片、扫描电镜等手段观察分析,识别出长7 储层内发育原生孔隙及次生孔隙。原生孔隙主要为原生粒间孔隙和原生剩余粒间孔隙;次生孔隙主要为粒间溶孔、粒内溶孔以及微孔隙。

3.1 原生孔隙

原生粒间孔隙是指在沉积物沉积后,经过压实作用,在碎屑颗粒之间及颗粒和杂基之间形成的空隙[13]。一般形成于早成岩阶段,后期遭受成岩作用改造,部分原生粒间孔保留下来。原生粒间孔隙的形成与储层的砂岩组分密切相关。由于研究区目的层较深,后期成岩改造作用强,此类孔隙不甚发育,该类孔隙镜下特征为边缘整齐,如图3a 所示。

原生剩余粒间孔隙指在成岩过程中,原生粒间孔经受压实作用或被填隙物充填,孔隙变小,残余的原生粒间孔,是长7 储层储集油气的主要储存空间。通过电镜观察发现,填隙物以绿泥石薄膜、自生石英、碳酸盐胶结物为主。这类孔隙连通性较差,形态不规则且分布不均,孔隙边缘多呈溶蚀港湾状和锯齿状,如图3b~图3d 所示。

图3 原生孔隙镜下特征Fig.3 Microscopic features of primary pores

3.2 次生孔隙

安塞地区长7 致密砂岩主要储集空间的次生孔隙主要包括粒间溶孔、粒内溶孔及晶间微孔。粒间溶孔和粒内溶孔是研究区主要的次生溶蚀孔隙类型,粒间溶孔主要分布于易溶陆源长石及岩屑颗粒的边缘,如图4a 所示。通过观察铸体薄片可以清楚识别粒内孔隙铸膜孔,如图4b 所示,铸模孔隙是指在长石颗粒溶蚀后残余形态形成的孔隙。粒内溶孔多发育于长石及岩屑颗粒内部,如图4c 和图4d 所示。

微孔隙主要是非骨架颗粒之间的孔隙,由于孔隙非常细小,微孔隙在铸体薄片中较难分辨。微孔隙主要通过扫描电镜分析来确定。研究区微孔隙主要包括黏土矿物晶间微孔和碳酸盐胶结物微孔,如图4e和图4f 所示。

图4 研究区溶蚀孔Fig.4 Dissolving pores in the study area

4 孔隙结构及储集物性特征

对致密砂岩储层的孔隙结构特征的研究主要集中在孔喉分布、孔喉类型以及孔隙与喉道的连通情况等几个方面。致密砂岩储层的由矿物颗粒间形成的储集空间较大部位称为孔隙部分,连通大孔隙空间的细小部位称为喉道。油气等流体在致密砂岩储层中流动时,受孔隙与喉道间的连通性、形状以及它们的分布等特征控制,致密砂岩储层的储集能力和油气在其中的渗流特征均受孔喉结构特征的影响,因此,研究岩石的孔隙结构,是认识超低渗-非渗储层渗流规律的基础,是解释目前超低渗-非渗油藏开发中遇到困难的关键[14-15]。该研究通过对研究区致密砂岩储层孔喉分布特征及其对孔隙流体的控制作用以及储集层的物性分布来全面认识研究区致密砂岩储层的孔隙结构。

4.1 孔隙结构特征

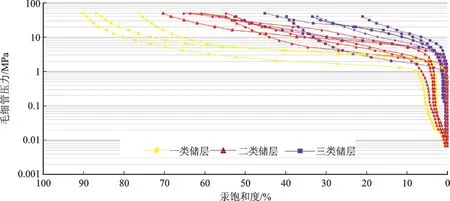

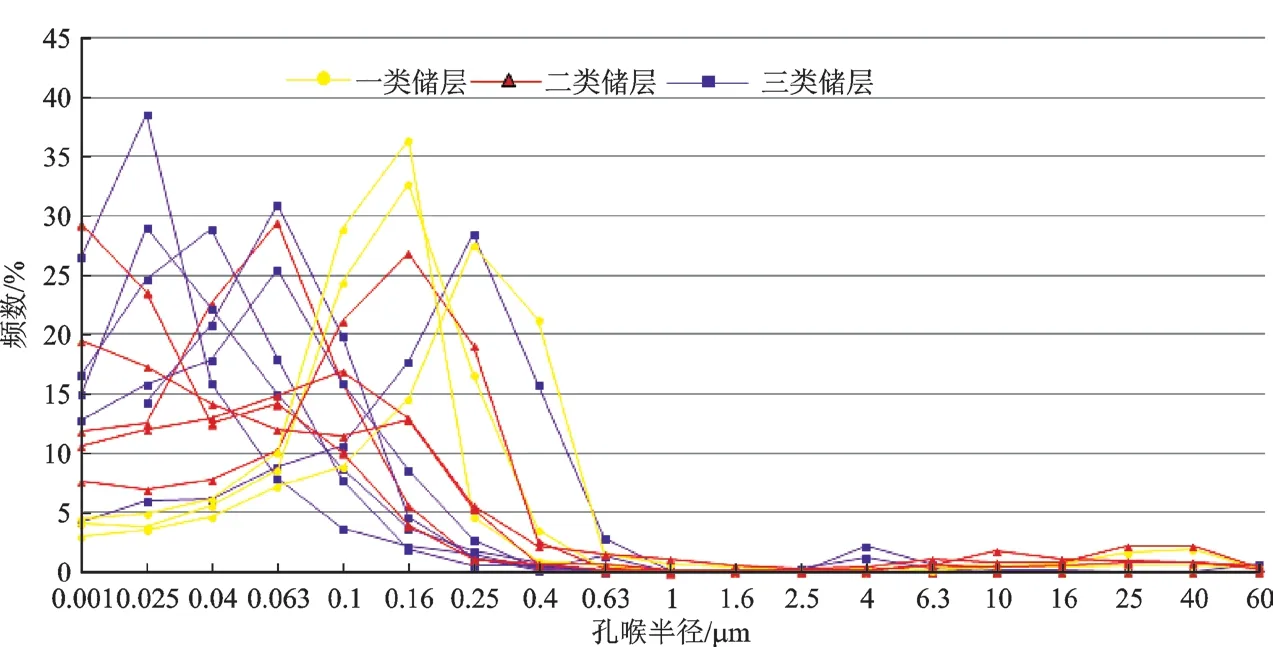

对储层孔喉结构特征评价可以通过毛管压力曲线的形态特征、孔喉分布及分选特征和孔喉的连通性等方面来实现。通过对不同的参数,如反应储层储集能力的相关参数(含油级别、喉道大小参数等)、反应孔隙的分选性参数(变异系数、分选系数和均质系数等)以及孔隙的连通性参数(退汞率和最大进汞饱和度等),来实现对致密砂岩储层孔隙结构的综合分析。

通过对安塞地区长7 致密砂岩储层岩石进行压汞实验来分析其孔隙结构性质,如图5 所示。实验结果显示,安塞地区长7 致密砂岩储层孔隙结构特征差异较大。其中反应孔隙大小的最大孔隙半径、孔隙半径中值和平均孔隙半径相对较小,其平均值分别为0.941 μm,0.087 μm 和0.511 μm,说明研究区整体的孔喉大小多在微米级以下。反应孔隙分选系数的变异系数相对较大,其平均值高达13.58,可以看出安塞地区长7 致密砂岩孔隙分选性差。反应孔隙连通性的最大汞饱和度和退汞率低,其平均值分别为57.182%和40.175%,说明研究区致密储层的连通性不好。反应油气充注难易程度的排驱压力高,其平均值为3.394 MPa,说明油气在充注至致密砂岩储层过程中较难,需要克服的阻力大。

与常规储层比,安塞地区长7 致密砂岩储层孔隙结构特征复杂多变,且其差异性较强,就典型样品分析来看,D201 井区深度为1 231.4 m 的样品最大井饱和度为71.375%,D165 井区埋深为2 109.1 m的样品的最大井饱和度为4.875%,D201 井区深度为1 231.4 m 的样品最大退汞率为40.5%,D165 井区埋深为2 109.1 m 的样品的最大退汞率为25.63%。D201 井区深度为1 231.4 m 的样品较D165 井区埋深为2 109.1 m 的样品的最大井饱和度和最大退汞率小,说明前者的连通性较差,后者孔喉的连通性相对较好。除了研究区不同井区(D165 井区与D201 井区)的孔喉结构特征存在较大差异外,同一井区(如D203 井)不同埋深的致密储层的孔喉结构特征也存在较大差异。

图5 长7 油层常规压汞曲线图Fig.5 Conventional mercury intrusion curve of Chang 7 oil layer

压汞实验数据可以获得安塞地区长7 致密砂岩储层孔喉分布情况。图6 所示为长7 油层储层孔喉半径分布图。结果显示,研究区致密砂岩储层的孔喉分布相对集中,分布在小于l μm 的区间内,主要分布在0.025~0.250 μm,孔喉半径分布峰位从0.025 ~ 0.250 μm 都有分布,从毛细管压力曲线和孔喉分布图上看,快速进汞阶段对应孔喉大小为孔喉分布峰位处。孔喉分布峰位半径位于细孔喉,说明细小的孔喉系统是安塞地区致密砂岩储层储集空间的主要贡献者,大孔喉系统对储集空间的贡献较少,少量的大孔喉对研究区致密砂岩储层中的流体流动有较大益处,因此,大孔喉系统对孔喉中流体的渗流以及后期的开发起着至关重要的作用。结合研究区铸体薄片等资料分析发现,安塞地区长7 致密砂岩的孔隙多为晶间微孔和孤立的粒间孔隙,反映出研究区的孔喉系统的连通性差,孔喉大小普遍较小,这也与压汞实验数据结果相对应。

图6 长7 油层储层孔喉半径分布图Fig.6 Pore throat radius distribution of Chang 7 oil reservoir

4.2 储层物性特征

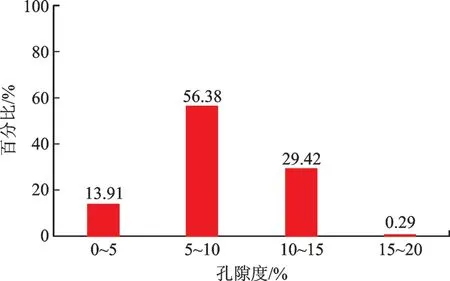

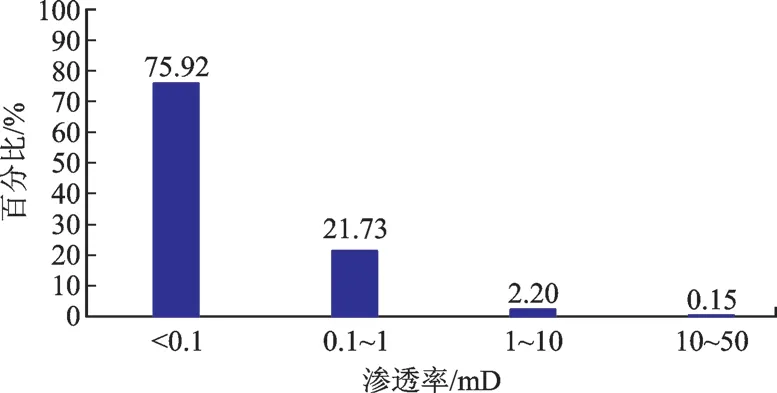

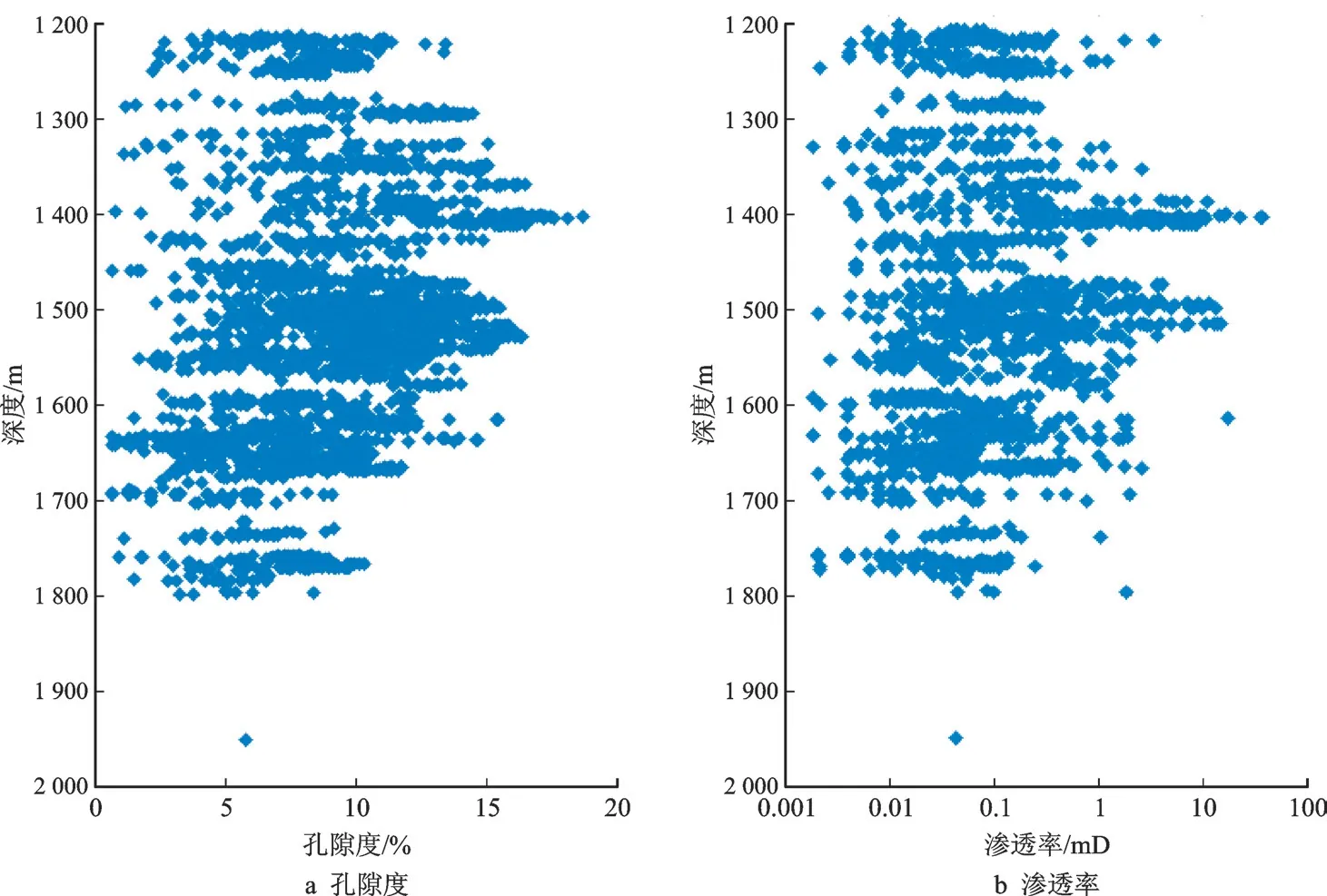

根据研究区的岩心水平渗透率和有效孔隙度数据分析发现,安塞地区长7 油层组储层的孔隙度主要分布为4%~12%,平均值为8.37%,其中,0%~5%区间的比例为13.91%,5%~10%区间的比例为56.38%,10%~15%区间比例为29.42%,15%~20%区间比例为0.29%,如图7 所示。空气渗透率主要为(0.005~1)×10-3μm2,平均值为0.12×10-3μm2,其中,小于0.1×10-3μm2的比例为75.92%,(0.1~1)×10-3μm2区间的比例为21.73%,(1~10)×10-3μm2区间的比例为2.2%,大于10×10-3μm2的比例仅为0.15%,如图8 所示。整体来说,安塞地区长7 油层主要为低孔-超低孔、超低渗-非渗储层,物性极差。根据我国对石油天然气物性的分级划分标准(SY/T6285—1997),可以判断,安塞地区长7 油层储层属于低孔-超低孔非渗和超低渗-非渗储层[16-18]。

图7 长7 油层有效孔隙度直方图Fig.7 Histogram of Chang 7 oil layer effective porosity

图8 长7 油层水平渗透率直方图Fig.8 Histogram of Chang 7 oil layer horizontal permeability

5 孔隙发育的主控因素

成岩作用对储层性能的改变有很重要的作用。本区储层经历了压实和压溶作用、胶结作用、交代作用、溶解作用,导致储层孔隙度、渗透率变化极为复杂。

5.1 压实作用

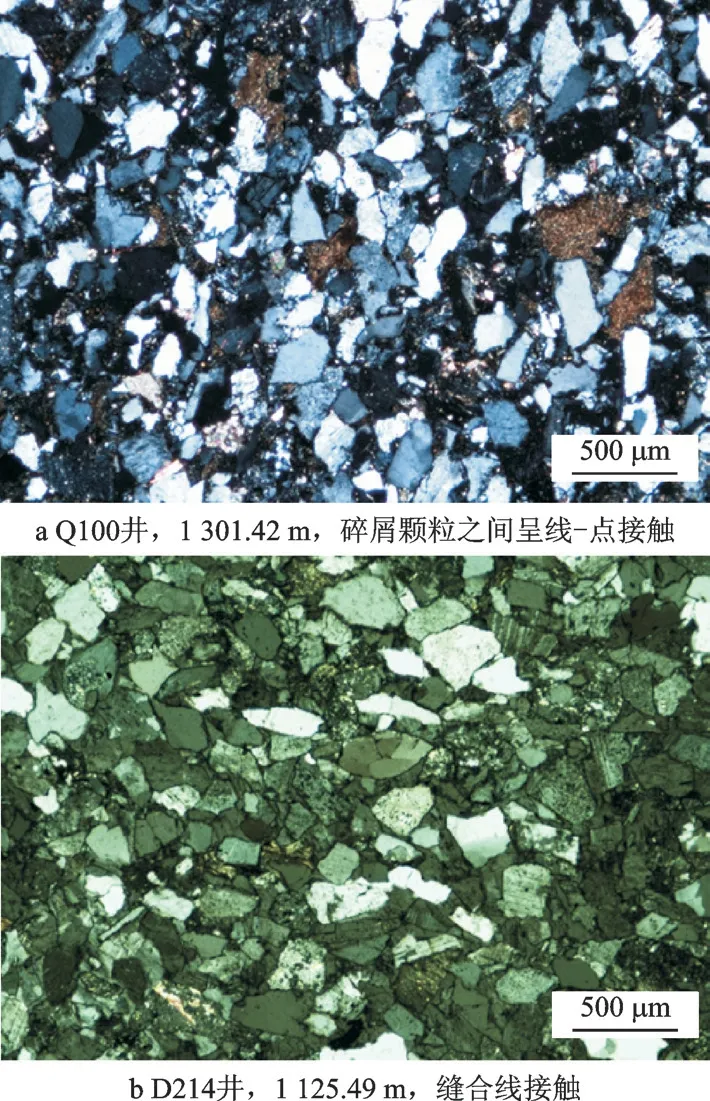

压实作用的效应是使原来松散的碎屑沉积物(岩)中的水分挤出,使得原来的孔隙度大大降低,颗粒接触更加紧密,同时伴随着体积大大减小。压实作用的程度不同,颗粒间的间类型也会发生很大的变化,弱压实至强压实过程中,颗粒的接触关系会逐渐发生转变,因此可以通过矿物颗粒的接触关系来定性判断压实作用的强度[19-20]。

根据薄片观察和扫描电镜等综合分析发现,安塞地区长7 致密砂岩碎屑颗粒接触类型以线接触和凹凸接触为主(如图9 所示),有少量的点接触,可见缝合线接触(如图9b 所示)并且发现有个别塑性颗粒由于压实作用发生变形,这说明安塞地区长7 致密砂岩储层为经历了中等强度的压实作用。机械压实作用是物性大大减小的主要成岩作用之一,其较强的压实势必会引起研究区大量原生孔隙的丢失,从而造成孔隙系统中流体流通难度加大,大大降低储层的渗透性,最终导致研究区致密砂岩储层的整体物性变差。

图9 研究区压实作用Fig.9 Compaction in the study area

安塞地区长7 致密砂岩储层碎屑颗粒磨圆度中等偏好,分选性差,矿物成分中长石和泥质岩屑相对较为发育,占整体成分的比例大,致密砂岩经历了中等偏强的压实作用,颗粒间接触紧密,使原生粒间孔隙的含量大大减少,形成致密层。图10所示为孔隙度、渗透率随深度变化图,安塞地区孔隙度和渗透率随埋深逐渐增大(上覆地层压力逐渐增大),孔隙度和渗透率具有逐渐变小的趋势。这说明随着压实作用的是研究区储层低孔、低渗的主要成岩作用。

5.2 胶结作用

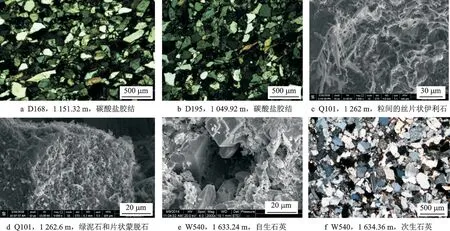

安塞地区长7 致密砂岩储层的胶结类型多样,胶结作用使得安塞地区长致密砂岩储层的孔隙和喉道进一步减小,孔隙度和渗透率进一步降低[21-22]。碳酸盐胶结作用在安塞地区长7 致密砂岩储层中普遍存在,碳酸盐胶结物含量差异性明显,其中以矿物颗粒间的胶结物以及交代物是碳酸盐胶结物主要存在形式(如图11a 和图11b 所示),亦可见次生孔隙内填充的形式出现。其产出形状也具多样性,其中常见的微晶状、晶粒状是主要的产出形式。在成分上,碳酸盐胶结物以富含含铁方解石为特征,镶嵌于碎屑矿物颗粒间或颗粒内,致使研究区致密储层的孔隙很多遭到堵塞,是安塞地区长7 致密砂岩储层的孔渗减小的主要原因之一。根据研究区碳酸含量的统计分析发现,其成分越高,储层的孔隙度和渗透率越小,物性越差。

图10 孔隙度和渗透率随深度变化图Fig.10 Relationship between porosity and permeability

图11 研究区胶结作用Fig.11 Cementation in the study area

黏土矿物胶结是主要胶结类型之一,其胶结物主要为伊蒙混层和伊利石,其次为高岭石胶结物和绿泥石胶结物(如图11c 和图11d 所示)。伊利石多呈发丝状充填于碎屑矿物粒间或碎屑矿物颗粒表面。伊/蒙混层多呈卷叶状和片状产出,绿泥石多呈片状产出,附着于矿物颗粒表面和矿物颗粒间。粒间和粒表发育的黏土矿物大大减小了原生孔隙的孔径和喉道大小,使得储层中孔隙流体的流通受到极大的阻碍,降低了储层的孔隙度和渗透率。通过对研究区黏土矿物含量统计分析发现,随着黏土矿物含量的逐渐增加,研究区储层的孔隙度和渗透率逐渐减小,物性逐渐变差。安塞地区长7 致密砂岩储层硅质胶结物自生石英和次生石英加大为主(如图11e 和图11f 所示),其存在形式多发育在矿物颗粒间,晶型发育较好,次生石英则是沿着自生石英颗粒边缘向孔隙中生长,呈现为次生加大边的形式,常见该类胶结物充填于剩余粒间孔内。硅质胶结物的发育使得前期的孔隙减小,剩余粒间孔隙逐渐消失或减少,造成很多孔隙连通性进一步变差或不连通,因此该类胶结作用对储层的物性造成了一定的破坏。

6 结论

1)安塞地区长7 致密砂岩原生孔隙和次生孔隙皆有发育,前者主要为原生粒间孔隙和原生剩余粒间孔隙;后者是主要的孔隙类型,主要包括粒间溶孔、粒内溶孔以及微孔隙。

2) 安塞地区长7 致密砂岩主要为低孔-超低孔、超低渗-非渗储层,物性极差。储层孔喉半径主要分布区间为0.025~0.250 μm,分选偏差,孔喉峰位半径主要为细孔喉,储层主要的储集空间主要由较小孔喉贡献,孤立孔隙发育,连通性较差。

3)压实作用和胶结作用是长7 致密砂岩孔隙发育的主控因素。前者是造成孔隙度大量丧失、储层低孔、低渗的首要原因,后者进一步堵塞孔隙和喉道,降低了储层的孔隙度和渗透率。