近30年呼伦贝尔沙地植被变化时空特征分析

2021-03-31乌兰图雅其乐木格李雅琴

布 和, 乌兰图雅, 旭 沙, 其乐木格, 李雅琴

(内蒙古师范大学 地理科学学院,内蒙古 呼和浩特 010022)

植被作为全球生态系统的重要组成部分,是连接土壤、大气和水分的自然纽带,在陆地表面能量转换、生物地球化学循环和水分循环等方面具有不可代替的作用[1-2]。草地植被是畜牧业发展的物质基础,也是陆地生态系统主要类型之一[3]。中国草地资源丰富,约占国土总面积的41.7%,其中内蒙古自治区草地面积约79万km2,占自治区总面积的66.7%,是内蒙古自治区的主要植被类型[4]。近年来,由于受全球气候变化等因素的影响,草地出现不同程度的沙化,对畜牧业发展有一定影响。

呼伦贝尔沙地位于呼伦贝尔草原腹地(47°20′~49°50′N,117°10′~121°12′E),东起大兴安岭西麓丘陵漫岗,西至呼伦湖和克鲁伦河,南以蒙古国为界,北达海拉尔河北岸,由海拉尔河两岸、伊敏河两岸、新巴尔虎左旗中部三条沙带和部分零星分布的沙丘组成[5],是我国自然条件最好的沙地,也是中国北方重要的生态屏障,生态位十分重要。目前,关于呼伦贝尔沙地的研究主要围绕它的过程及成因[6]、现状与发展趋势[7-8]、沙地土壤特性及植被特征[9-13]等方面展开,但呼伦贝尔沙地植被变化及其时空特征的研究鲜见。因此,准确反映沙地植被变化的客观情况,正确理解沙地植被变化的驱动条件,对沙地植被的生态修复极为重要。本研究在呼伦贝尔沙地南部沙带选择研究区,利用遥感数据与像元二分模型,系统分析了研究区沙地植被现状及其变化趋势,旨在探究沙地植被变化特点及其驱动条件,为沙地植被的生态保护及修复提供参考。

1 研究区概况

研究区位于呼伦贝尔沙地的南部沙带,地处新巴尔虎左旗中部,四个控制点的经纬度分别为118°10′36.69″,48°20′26.82″(西北)、118°58′45.47″,48°25′43.53″(东北)、118°13′47.70″,48°07′26.17″(西南)、119°01′45.72″,48°12′41.09″(东南),总面积为1 471.6 km2(图1),主要包括新巴尔虎左旗阿木古郎镇和新宝力格苏木的10个牧户嘎查,均为放牧地。研究区内主要地貌类型为固定、半固定沙丘,平均海拔700 m。研究区属于温带大陆性季风气候区,冬季寒冷漫长、夏季温和短暂。根据新巴尔虎左旗1978-2019年气象站点资料可知,该区多年平均气温为0.68 ℃,多年平均降水量280 mm左右,降水主要集中于7-8月,雨热同期。地带性植被为典型草原,代表性植物有羊草(Leymuschinensis)、寸苔草(Carexduriuscula)、沙米(Agriophyllumsquarrosum)、糙隐子草(Cleistogenessquarrosa)、小叶锦鸡儿(Caraganamicrophylla)、差不嘎蒿(Artemisiadesertorum)等。地带性土壤为栗钙土,但风沙土广布。研究区内小型湖泊较多,多为盐湖。

图1 研究区采样点及示意图Fig.1 The location map of study area and sampling point

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源与处理

本研究从美国地质勘探局数据共享网站(http://glovis.usgs.gov/)获取1989年、2000年、2009年和2019年4期的Landsat TM/OLI数据(表1),利用ENVI 5.3软件对原始数据进行辐射定标、大气校正、投影转换和影像裁剪等预处理,通过ArcGIS 10.3软件获取研究区不同时期植被信息。

从中国气象数据网(http://data.cma.cn/)获取1989-2019年新巴尔虎左旗逐月降水量和月平均气温资料,计算得到研究区1989-2019年年均降水量和年均气温时序数据集。

表1 数据类型与来源Tab.1 Data types and sources

2.2 研究方法

2.2.1 归一化植被指数 归一化植被指数(NDVI)是表示地表植物生长状态以及植被空间分布密度指标因子,与植被空间分布密度呈线性关系[14]。反演后取值范围为[-1,1],正值表示有植被覆盖; 0表示无植被覆盖,如岩石、沙漠地区; 负值表示云和水域等[15],其公式如下:

(1)

其中Indv表示NDVI,N为近红外波段(0.7~1.1 μm),R为红光波段(0.4~0.7 μm)。在Landsat TM/OLI 影像中,为4、3波段及5、4波段。

2.2.2 像元二分模型 本研究采用李苗苗等[16]改进的像元二分模型进行植被覆盖度估算,其公式如下:

(2)

其中:Fv c为植被覆盖度(%);Isoil为全部裸土或无植被覆盖区域的NDVI值;Iveg为全部植被覆盖区域的NDVI值。因呼伦贝尔草原有连片的草地,所以植被覆盖度最大可达95%以上,同时由于存在沙地和湖泊,最小植被覆盖度可取为0。由于遥感图像中不可避免地存在噪声所引起的误差,本研究根据图像实际情况及Indv累计频率表,选取累计频率为5%和95%的NDVI值分别作为最小NDVI值和最大NDVI值。将对各地物的NDVI进行波段运算,确定Isoil和Iveg的数值。以此得到研究区4个时期的植被覆盖度Fv c。

参照相关研究结果[17-18],将研究区内植被覆盖度划分为5个等级,Ⅰ级为低覆盖度(Fv c≤10%,也包括水域); Ⅱ级为中低覆盖度(Fv c为10%~20%); Ⅲ级为中覆盖度(Fv c为20%~40%); Ⅳ级为中高覆盖度(Fv c为40%~60%); Ⅴ级为高覆盖度(Fv c≥60%)。

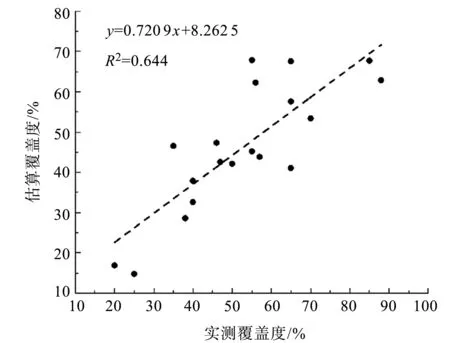

图2 植被覆盖度估算结果与实测结果相关性分析Fig.2 Correlation between the estimation and measurement of vegetation coverage

(3)

2.2.4 精度验证 本研究采用2019年8月在样区采集的19个样本数据对遥感估算数据进行精度验证。结果表明,运用像元二分模型估算结果与实测数据之间有较高的正相关性(R2=0.644),说明像元二分模型在研究区内具有一定的适用性(图2)。

3 结果与分析

3.1 研究区2019年沙地植被现状

根据植被覆盖度计算结果和等级划分标准,得到研究区2019年不同植被覆盖度等级面积及其空间分布图(图3)。研究区沙地植被高覆盖度和中高覆盖度区面积分别为505.49 km2、462.21 km2,共占总面积的65.76%,说明研究区植被覆盖状况整体较好; 中覆盖度、中低覆盖度和低覆盖度区面积为285.76 km2、93.40 km2、124.74 km2,分别占总面积的19.42%、6.35%和8.47%。

在空间分布上,高覆盖度和中高覆盖度主要分布于研究区北部和东部的沙带边缘以及外围的沙质平原上; 低覆盖度和中低覆盖度相对集中于南部及西北部的沙带上; 中覆盖度主要分布于研究区西部的沙带上。总体来看,研究区的植被覆盖度呈“东高西低”的分布特征。

图3 研究区2019年沙地植被覆盖度等级划分图Fig.3 Vegetation coverage classification of sandy land in 2019

3.2 近30年研究区沙地植被变化数量特征

近30年研究区沙地不同植被覆盖度等级变化面积及幅度如表2所示。1989-2000年植被低覆盖度和高覆盖度区面积在增加,其中,高覆盖度增加幅度最大,为22.17%; 中低覆盖度、中覆盖度和中高覆盖度区面积在减少,尤其中覆盖度减少幅度最为突出,为18.06%。2000-2009年植被低覆盖度、中低覆盖度、中覆盖度和中高覆盖度区面积均在增加。其中,中覆盖度增加幅度最大,其次是中低覆盖度,分别为71.05%和47.91%; 高覆盖度区面积在减少,其减少幅度为55.17%。2009-2019年植被低覆盖度、中低覆盖度、中覆盖度和中高覆盖度区面积均在减少,特别是中覆盖度减少幅度最大,为45.34%; 高覆盖度区面积在增加,其增加幅度为2009年的1.24倍。

总体来看,近30年研究区植被低覆盖度、中低覆盖度和中覆盖度区面积在减少,其中,低覆盖度减少幅度最小,中覆盖度减少幅度最大,分别为0.18%和23.39%; 中高覆盖度和高覆盖度面积在增加,尤其高覆盖度增加幅度最大,为22.75%。说明近30年研究区沙地植被退化趋势得到控制,集中体现在中低覆盖度和中覆盖度植被面积减少。

表2 研究区近30年沙地不同植被覆盖度等级变化面积及幅度

由公式(3)得到研究区4个时期的植被平均覆盖度(表2)。从表2可知,近30年研究区平均植被覆盖度呈“增加-减少-增加”的波动趋势。1989-2000年平均植被覆盖度由3.63增至3.75,2009年最低为3.36,2019年增加到3.77。近30年研究区平均植被覆盖度变化趋势不明显。

3.3 近30年研究区植被覆盖度变化空间特征

由表3和图4、图5可知,1989-2000年,植被覆盖度未发生变化的区域占研究区总面积的53.17%,且多集中于东部。恢复区面积为421.23 km2,占总面积的28.62%,主要分布于北部、西北部和西南部。其中,中覆盖区转化为中高覆盖区、中高覆盖区转化为高覆盖区的面积共占恢复面积的70.29%,表明该时期研究区植被整体上有所好转。2000-2009年,植被覆盖度未发生变化的区域占研究区总面积的44.11%,且相对集中于南部及东南部。退化区面积为635.65 km2,占总面积的43.19%,主要分布于北部、东北部以及西南部。其中,中高覆盖区退化为中覆盖区、高覆盖区退化为中高覆盖区的面积共占退化面积的80.93%,表明该时期研究区植被整体上有所退化。2009-2019年,植被覆盖度未发生变化的区域占研究区总面积的46.99%,且多集中于东部。恢复区面积为636.00 km2,占总面积的43.22%,主要分布于中部、西南部以及东北部。其中,中覆盖区转化为中高覆盖区及高覆盖区、中高覆盖区转化为高覆盖区的面积共占恢复面积的81.67%,表明该时期研究区植被状况为生态修复阶段。

表3 研究区近30年沙地植被变化面积及比例Tab.3 Changing area and proportion of sandy land vegetation in the study area in the past 30 years

图4 研究区近30年沙地不同植被覆盖度等级转化面积Fig.4 Conversion area of different vegetation coverage levels of sandy land in the study area in the past 30 years注: 沙地植被类型中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ分别指低覆盖度、中低覆盖度、中覆盖度、中高覆盖度、高覆盖度; 加“-”指的是不同沙地植被覆盖度之间的转换,例如Ⅰ-Ⅱ指的是由低覆盖度转为中低覆盖度。

总体来看,近30年植被覆盖度未发生变化的区域占研究区总面积的53.45%,多集中于东部。恢复区面积为430.87 km2、占总面积的29.28%,相对集中于西部。其中,58.82 km2的低覆盖区转化为高等级植被覆盖区,172.07 km2的中覆盖区转化为中高覆盖区和高覆盖区,138.24 km2的中高覆盖区转化为高覆盖区,共占恢复面积的85.67%。近30年研究区植被覆盖度呈增加趋势表明区域自然生态环境趋于好转。

图5 研究区近30年沙地不同植被覆盖度等级转化面积空间分布图Fig.5 Spatial distribution of conversion area of different vegetation coverage levels of sandy land in the study area in the past 30 years

4 讨论与结论

4.1 讨论

沙地植被覆盖的时空变化是多因素共同作用的结果[6,19-20]。胡新培等[13]研究发现,降水是影响呼伦贝尔沙地植被覆盖度变化的主要气候因子,降水的上下波动直接影响着区域植被覆盖。从新巴尔虎左旗年均降水量和年均气温变化来看(图6),近20年研究区干旱频繁发生,其中2000-2009年连续发生了干旱,该时期年均降水量仅为241.32 mm,较多年平均值低49.05 mm,相应时期研究区年均气温为1.16 ℃,高于多年平均值0.14 ℃,加重了研究区旱情程度,属于干旱时期。相反1989-2000年和2009-2019年研究区年均降水量分别高于多年平均值21.15 mm和18.76 mm,年均气温分别低于多年平均值0.02 ℃和0.12 ℃,均属湿润时期。此外,研究发现近30年研究区植被覆盖经历了“增加-减少-增加”的变化过程。其中,2000-2009年植被覆盖度呈下降趋势,正对应于研究区干旱时期,而1989-2000年和2009-2019年植被覆盖度呈增加趋势,对应于研究区湿润时期。说明降水对研究区植被覆盖度变化的影响显著,该结果与毛乌素沙地和浑善达克沙地植被覆盖度变化的影响因素研究结论基本一致[21-23]。

图6 1989-2019年新巴尔虎左旗的年降水量和年均气温变化趋势Fig.6 Annual precipitation and temperature trend of NewBarag Left Banner from 1989 to 2019

此外,研究期间颁布的有关草地保护政策法规较多、力度较大。特别是“退耕还林还草”政策,进一步促进了草场的保护和修复[24-28]。但政策、法规以及家畜头数变化等因素对沙地植被的影响有待进一步深入研究。

4.2 结论

(1) 从2019年沙地植被现状来看,研究区的植被覆盖度呈“东高西低”的分布特征,其中高覆盖度和中高覆盖度主要分布于研究区北部和东部的沙带边缘以及外围的沙质平原上,两者共占总面积的65.76%。中覆盖度主要分布于研究区西部的沙带上,约占总面积的19.42%。低覆盖度和中低覆盖度相对集中于南部及西北部的沙带上,分别占总面积的6.35%和8.47%。

(2) 近30年研究区植被低覆盖度、中低覆盖度和中覆盖度区面积在减少,尤其中覆盖度减少幅度最大,为23.39%,主要在2009-2019年减少; 中高覆盖度和高覆盖度区面积在增加,其中高覆盖度增加幅度较大,为22.75%,主要在2009-2019年增加。研究期间平均植被覆盖度呈“增加-减少-增加”的波动。

(3) 近30年研究区植被覆盖度未发生变化区、恢复区和退化区面积分别占总面积的53.45%、29.28%和17.27%,恢复区面积远大于退化区,主要表现为58.82 km2的低覆盖区转化为高等级植被覆盖区,172.07 km2的中覆盖区转化为中高覆盖区和高覆盖区,138.24 km2的中高覆盖区转化为高覆盖区,共占85.67%。植被恢复区主要分布于研究区西部。