检察机关提起环境公益诉讼的诉前程序研究

2021-03-31华东政法大学孙向博

华东政法大学 孙向博

1 环境公益诉讼之诉前程序概念及特性

1.1 诉前程序概念

诉前程序是指检察机关在履行公诉职能之前,应向违法作为或不作为的行政机关或污染企业提出检察建议,敦促其在合理期限内履职,以此来维护社会公益。它以“提起诉讼”为后盾,是介于检察建议的柔性与提起公诉的刚性之间的“缓冲带”,同时也是制度的革新。它与行政复议前置的不同之处在于其不是上下级监督与被监督的强制约束,而只是检察机关从外部发挥检察建议的作用,只是起到督促的作用。

1.2 诉前程序的法定性

根据《人民检察院提起公益诉讼试点工作实施办法》(以下简称《实施办法》)第14条和41条的相关规定,检察机关提起环境公益诉讼之前必须先履行诉前程序,这为诉前程序提供了法律正当性。被侵害客体在经过诉前程序后环境公益还处于被侵害状态时,可自诉可申请公诉。

《民事诉讼法》第55条第2款,在没有适格主体提起公益诉讼时才可以由检察机关提起民事公益诉讼,并且适格主体提起诉讼,检察院可以支持起诉。

《行政诉讼法》第25条第4款,检察机关在履行公益诉讼职责时,需先发出检察建议,在行政机关拒不履行职责的情况下再提起诉讼。

1.3 履行方式的特定性

“诉前程序的检察建议是检察机关的监督方式,与建议有关单位完善制度、加强内部制约监督的一般工作性检察建议是不同的。”检察建议作为一种辅助手段,在运用上具有“行政化色彩”,虽相对灵活与便捷,但是却没有很强的法律效力。它一般会在诉讼周期长,法律依据欠缺或者诉讼效益低的案件里提出,但一般不被行政机关重视。

《两高关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《关于检察公益诉讼的解释》)第21条,明确规定了履职期限和回复要求。这为检察建议非强制性的改变,提供了立法依据。但在实务中,如何明确违法主体的回应和说理义务以及检察建议的规范性和专业性,都有待解决。

1.4 检察建议的诉前程序性

无论是诉前程序还是前置程序,二者与诉讼程序的对接关键都在于保障诉讼位序,通过排查是否存在适格主体及其是否具备起诉意愿,保证适格主体的主位优先与检察机关的次位补充[7]。由于环境行政公益诉讼的威慑力,也在一定程度上保证了检察建议的刚性。

检察建议的诉前程序性,在案件分流和节省司法资源上面都发挥了不可或缺的作用,体现其工具价值。而诉前程序包括但不限于检察建议,在实务中,有了检察建议,案件的审理就不必然以诉讼为终结,这也是检察建议自身独立价值的体现。

2 环境公益诉讼之诉前程序理论基础

与美国“穷尽行政救济”原则不同,我国诉前程序的理论基础表现在以下两个方面:

2.1 公众参与原则

公众参与原则本是环境法的基本原则。其基本内涵是公民有权在环保领域参与并平等地进行环境立法、决策、执法、司法等与环境权益相关的一切活动。公共参与意在从最广大的层面上进行监督,尽可能的给予环境保护领域以经济自由和政治自由。

5.实习基地的顶岗实习和经验总结。依据人才培养方案,安排、组织最后一学期的实习,将所学理论知识运用于教学实践,实地训练,锻炼能力、积累经验、反思内化。

自然之友成员葛枫在文中提道,“2015年环境法实施至今,全国范围内已提起32起环境公益诉讼案件。自然之友作为适格环境公诉主体,通过参与环保立法和政策的制定,来表达被侵权人的诉求,利用其影响力向国家机关反应。”2015年的福建南平武夷山脉非法采矿毁林案于环保法实施第一天立案,最终胜诉并入选最高人民法院“环境资源十大典型案例”。在民事环境公益领域,诉前程序制度的设计是起诉顺位的体现,社会组织的起诉顺位优于检察机关,有利于督促社会组织对环境公益的保护。

2.2 效益最优原则

效益原则是指在环境法制定和执行中,兼顾司法资源的稀缺,以最小的社会成本取得最大的环境和社会收益。效益最优原则是指在一定条件下,管理系统的内部根据内外条件的相互作用,使系统的某个方面最大限度(或最小限度)地接近或适合某种客观标准,实现最优化。而在环境法域内,所谓客观标准无非整个社会的帕累托最优。“环境效益和资源消耗不应顾此失彼,不能只注重成本消耗而不顾环境效益,也不能只顾环境效益而耗费不必要的资源,无论是法律的制定还是部门规章行政法规的执行,都应贯彻可持续发展原则。”运用在环境公益诉讼的过程中,即消耗最少量的司法资源来获取最大的社会效益,通过督促履职的方式监督行政执法,降低司法成本,确保检察建议的有效性。

3 环境公益诉讼之诉前程序必要性

3.1 基于检察机关谦抑性的考量

检察机关的谦抑性来源于权力谦抑原则,包括国家公权力针对公民权利的谦抑,以及国家公权力机关行使职权时相对于其他国家公权力机关的职权的谦抑。诉讼作为公民自力救济的最终手段,检察机关提起公诉也是一种终局性的救济解决方式。其存在本身就起到了震慑侵权主体以及预防损害环境的违法行为的作用,并且检察机关难以主动对市场主体进行审查,只能是“不诉不理”。

我国《宪法》第129条和第135条赋予检察机关法律监督权,但由于权力制衡原则的存在,致使这只能是同级机关的程序性监督权,限缩了检察机关的权利范围,即检察机关的谦抑性。

3.2 为环保组织提供公诉空间

我国政治体制决定了社会公益组织的有限发展,再加上缺乏对公权力的约束以及产权保护,公益组织会在本该涵盖的受案范围内,自行羁束,存在事不关己的放任心理。我国的“大政府”背景下,社会组织天然会形成对行政机关的依赖。因此,如果不在立法上对行政机关的权力进行明确,那么社会组织就会想当然的认为事事都归政府管,公益组织发展空间以及进步的愿景都难有所提升。

而诉前程序要求检察机关提出检察建议,其中对回复期限的设置就给环保公益组织及时行使权利提供了机会,发挥其灵活性和主动性。

3.3 规范国家机关的行政行为

《试点方案》规定,检察机关在行政公益诉讼通过检察建议的方式督促其对现状进行改正。由此可见,该规定并没有使检察机关脱离其监督的本质功能。而诉前程序的设置的优势在于,通过检察机关的书面建议,行政机关能够注意到自身行为的不正当性,并且由于检察机关仍属于国家机关,对于侵权主体基本都是上下级关系,最少也是平级关系。检察机关提出的建议如果有理有据,大多数不作为行政机关以及作为的侵权主体会积极接受并改正的。另外,诉前程序在审判权、行政权和监督权的相互制约与平衡也能发挥作用。

4 检察机关提起环境公益诉讼诉前程序的现状

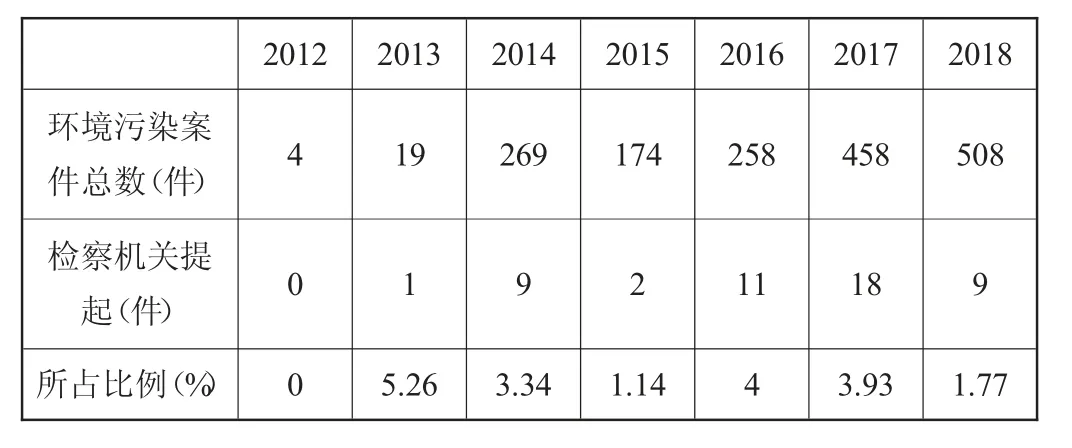

(来源:中国裁判文书网)

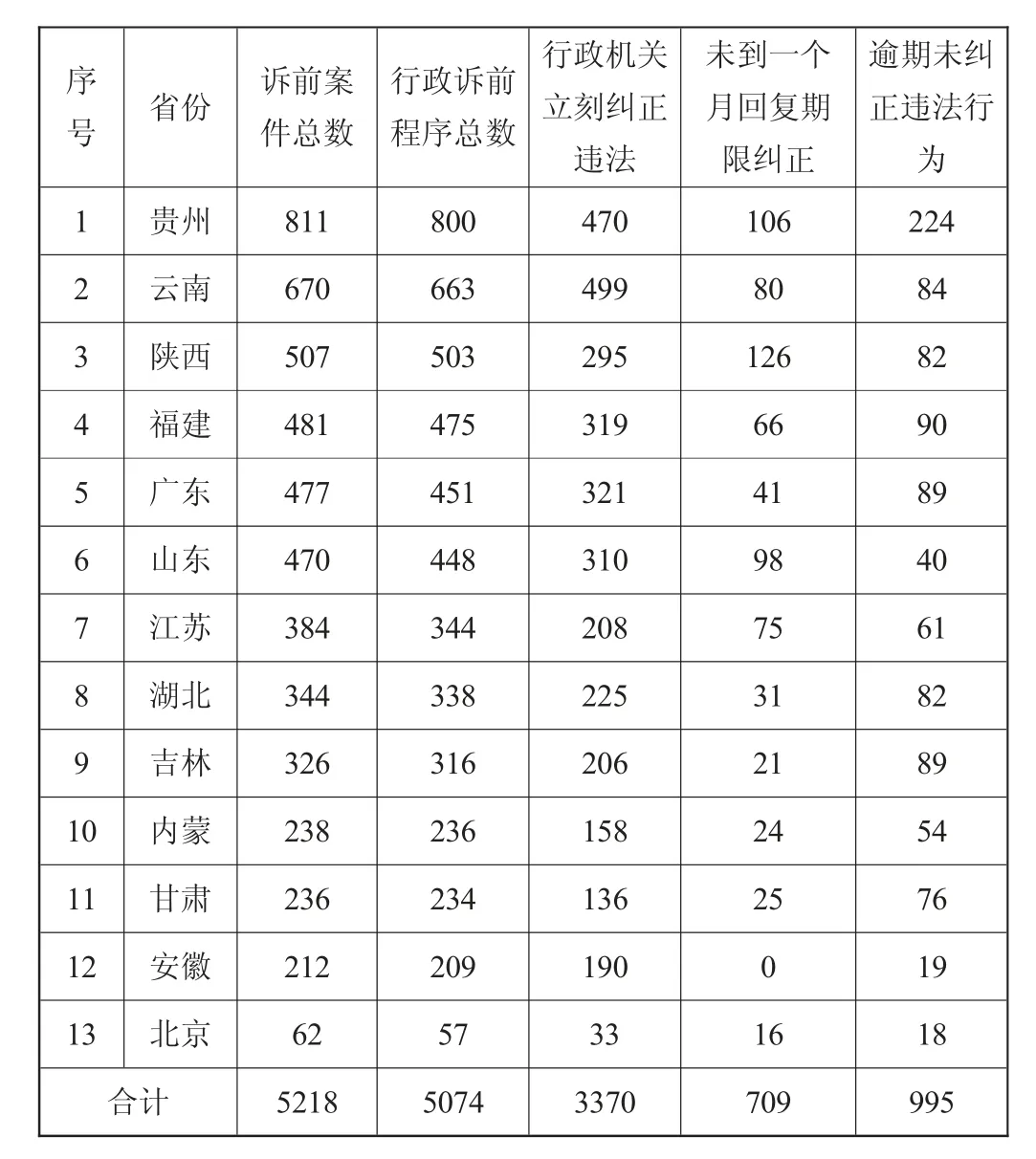

(来源:最高人民检察院民事行政检察厅:《检察机关提起公益诉讼实践与探索》)

从上述表格和数据不难看出,诉前程序是有效的结案手段,有着显著的案件分流作用,但是行政诉前程序与民事诉前程序比例严重失调。全国13个试点地区除北京诉前程序案件较少,其余的12个地区的环境公益诉讼案件数量较大,并且逾期未纠正的违法行为也多有发生,并且经济发达地区的环境公益诉讼数量明显少于相对欠发达地区,这说明我国整体环境质量仍有待提高。

诉前程序的试点效果显著,实务中大部分案件都不会进入到起诉阶段,诉前程序的设立增强了行政机关的内部纠错的主动性以及检察机关外部监督的积极性。从该数据中可以预测该试点推广具有很大程度的可行性,诉前程序与诉讼程序的衔接仍有很大的提升空间。

5 检察机关提起环境公益诉讼诉前程序及出现的问题

5.1 起诉主体的认定困难

以泰州某公司未按标准排污的环境污染案为例,该案例是江苏省高级人民法院2014年12月4日正式组建环境资源审判庭以来审理的第一起环保公益诉讼案件,也是迄今中国国内判赔额度最高的环保公益诉讼。涉案公司因未经许可私自在泰州姜堰区域沿河违法倾倒危害物2800余吨,对环境造成严重污染而被起诉。

上诉案件出现多个侵权主体因其侵权行为而想象竞合共同承担法律责任的现象,如何对侵权主体进行归责以及适用比例原则,都是需要解决的问题,否则势必会造成其他诉讼参与人不服判决而上诉,浪费司法资源。

5.2 “柔性”检察建议的自身缺陷

检察机关对作为和不作为的侵权主体发出的检察建议书缺乏专业性,很难形成强制力。2014年8月,贵州省锦屏县环保局发现七家石材加工企业未按照建设项目环保设施的“三同时”要求,将污水排放清水江,造成严重的环境污染。环保局责令涉案企业立即停产整改,但涉案企业阳奉阴违,在未按国家标准完成配套环保设施建设的前提下,擅自开工生产并继续向清水江排污。

这个案件里,检察机关三番五次给出检察建议,作用微乎其微。不同于“抗诉”的刚性,检察建议中强制力稍微强一点的回复制度,仍处于摸索阶段,侵权主体面对检察建议,存在阳奉阴违的现象,检察建议始终难以取得理想预期,司法资源也被白白浪费。

6 环境公益诉讼之诉前程序的完善

6.1 明确环境公益诉讼适格主体的顺位

2017年出台的《关于修改民诉法、行政诉讼法的决定》,赋予检察院环境公益诉讼的原告主体资格。使得检察机关提起环境公益诉讼具有原告地位。目前出台的法律和司法解释,对检察机关作为环境公益诉讼中的起诉人以及法律适用问题上都作了相关规定,但是其所遵循的前置程序就决定了检察机关是负责“兜底”的。

环境公益诉讼的适格主体包括公民、环保组织、生态环境行政机关以及检察机关四类。出于对环境保护市场的激励及对政府行政权的限缩和司法机关控权的目的,环保组织应该是第一适格原告,生态环境行政机关应该是第二顺位,检察机关是第三顺位的原告,公民个人应作为最后一道防线。在这个动态衔接机制中,检察机关作为监督者和原告主体的多功能主体,还要发挥平衡控辩双方权利与义务的作用,使其能够适应环境侵权案件的不断变化。

6.2 建立健全国家机关的联动机制

“对于因行政机关的违法行政或者消极不作为而造成环境损害范围扩大或者程度加深,应当在诉讼时要求被诉行政机关因不及时制止违法环境侵害主体的违法行为或者没有及时采取补救措施和履行职责造成环境侵害或损失扩大和蔓延的部分承担环境损害赔偿责任。”

在诉前程序的制度中应明文规定行政机关的履职监督范围及在收到检察建议后不依法履职的法律后果并进行“刚性回复”制度的尝试。立法机关应出台相关的部门规章或行政法规,针对有关机关的不作为,构建切合的约谈机制,创设检察机关与同级地方党委、人大、政府及上级机关、纪委监委的联动机制。

并且由于目前立法尚未对检察建议的具体内容作出界定,即并未对检察建议的数量有所限制。基于法无禁止即可为的原则,检察机关当然享有权利发出多份检察建议。但这不代表着要对检察建议的质量予以放弃,相反,检察建议的专业性也要有所提高,尽量缩小留给行政机关和其他侵权主体的决定权。

6.3 厘清责任分配,设立激励机制

环境污染案件中往往存在着行政机关和环境污染企业不作为的现象。该现象的出现既有内因又有外因。对外而言,环境民事公益案件,检察机关在无适格主体或适格主体不起诉的情况下,往往会大包大揽,越过行政机关,以“公益诉讼起诉人”角色起诉,这无形中会使行政机关和企业滋生惰性。

对内而言,由于政府是大部制的,行政机关的权力过大往往滋生懒惰。就环境污染案件而言,行政机关内部缺乏主动管理对环境污染事件的激励机制,再加上环境公益诉讼耗时长、费用高,工作人员往往得不到“加班费”,人人都不愿接“烫手的芋头”。设立环境公益诉讼激励机制,可以将制度落到实处,以之替代不确定的原则性指导,将责任与义务细化,提高操作性。其次,设立激励机制,可以降低环境公益诉讼的成本。再次,增设原告胜诉奖励机制,可以使环境公益诉讼具有持续性。最后,设立激励机制可以完善我国环境保护制度体系,使之与国际接轨。

7 结语

环境公益诉讼制度伴随着我国严峻的环境问题与人们环境意识的觉醒而不断发展,而环境公益诉讼诉前程序是我国在完善环境公益诉讼制度的过程中不断结合实际与我国国情进行的制度借鉴与创新。环境公益诉讼诉前程序在督促行政机关履行职责,维护环境公共利益方面发挥着不同于诉讼程序的作用。但由于诉前程序的规范不够完整,在实践中出现检察建议不够规范、诉前程序与诉讼程序衔接不畅等问题。因此,未来仍需在厘清诉前程序的独立地位与价值、规范检察建议的内容、构建检察建议回复制度等方面努力,以更好的发挥诉前程序在解决自然资源和环境保护案件方面的作用。