科学性与人文性相统一的高中物理教学探究

——以“宇宙航行”为例

2021-03-26郑泽君任凤竹

郑泽君 任凤竹

(河南大学物理与电子学院,河南 开封 475004)

《普通高中物理课程标准(2017年版)》的颁布,核心素养的提出均体现“以人为本”的教育观念;中国学生发展核心素养研究成果也指出学生需习得人文、科学等各领域的知识和技能.物理学作为一门基础的自然科学,不仅具有科学价值,还蕴藏着丰富的人文价值.但是传统物理教育在唯科学主义思潮和工具理性的影响下,其人文教育功能被遮蔽,[1]许多教师在教学过程中只重视物理学的科学性,忽视物理学的人文性;另一方面教师本身可能对物理学的人文性的认识存在不足,在课堂上只是简单地引入介绍,没有给予学生正确的人文关怀与价值引导,导致学生的科学素养与人文素养不能同时得以提升.

物理教学中体现科学性与人文性相统一的前提是教师对其有正确的认识.物理学的科学性综合表现在以科学思想为指导,以事实为依据,也就是求真求实.而物理学的人文性则引用尤西林先生认为“人文主义”是“以人为本”的一种思潮态度与立场,它属于思想史范畴的观点,[2]以学生为主体,给予学生人文关怀与价值引导,是指向学生的思维、技能与方法、心理、情感、价值观等方面的发展,也就是求善求美.两者相统一即是“求真、求实、求善、求美”的统一,这不仅是实施物理课程的重要诉求,对培养学生科学素养与人文素养具有重要的价值.

对于在物理教学中如何体现科学性与人文性相统一,教学中往往利用隐性教学的方式潜移默化地影响学生、逐步达到内化的目的,从而提升学生的科学素养与人文素养.而实际上仅靠隐性教学效果是不够的,教师在教学过程中还应采用显性教学,有意识地设计出能够反映物理学的科学性与人文性的教学,在课堂教学中将科学精神与人文底蕴以教学目标或话语的形式呈现给学生,引导学生初步形成观念,并且通过提问、小组讨论、探究活动、课外实践等方式促进学生科学素养与人文素养的培养与践行.因此,本文以“宇宙航行”教学为例,利用显隐互化教学法,[3]即显性教学与隐性教学的相互转化、结合,谈谈如何开展科学性与人文性相统一的物理教学,培养学生正确的物理观念、物理科学思维与探究能力的同时,做好学生意识形态工作,使其形成正确的价值观.

1 确定以物理核心素养为基础,科学性与人文性相统一的教学目标

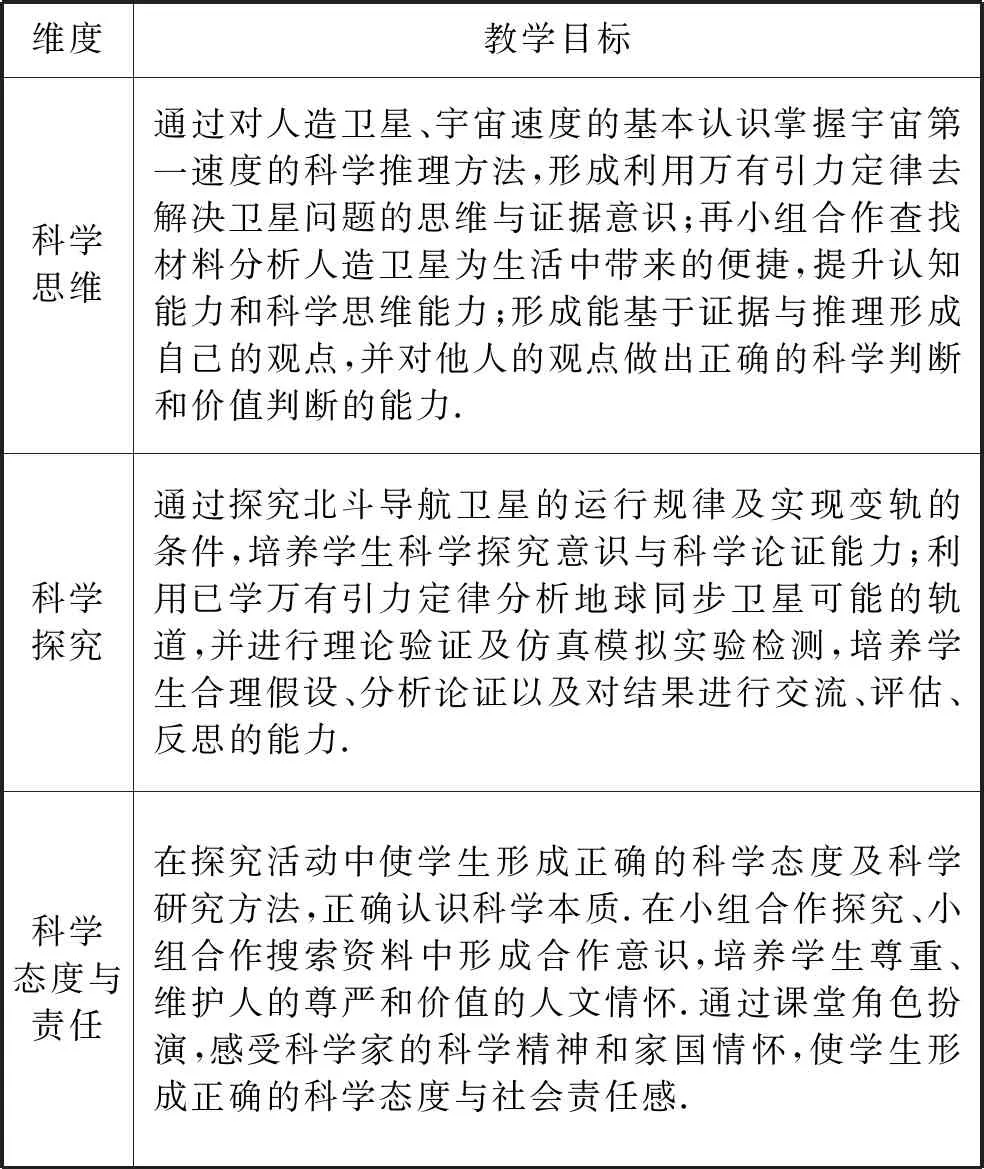

教学目标作为教学的中心环节,支配和指导教学的整个过程.确定以物理核心素养为基础,科学性与人文性相统一的教学目标十分有必要.“宇宙航行”这一节内容属于《普通高中物理课程标准(2017年版)》必修课程的必修2,内容要求为学生会计算人造地球卫星的环绕速度,知道第二宇宙速度和第三宇宙速度,了解人类对宇宙天体的探索历程以及物理学定律与航天技术等现代科技的联系.[4]结合课程标准要求与物理教学的科学性与人文学相统一,本节教学目标制定如表1所示.

续表

2 开展科学性与人文性相统一的教学活动

基于以物理核心素养为基础、科学性与人文性相统一的教学目标展开“宇宙航行”一节教学活动.

2.1 “情境—问题—体验”的显隐互化教学

教学片断1: 新课引入.

播放视频: 关于我国北斗三号最后一颗全球组网卫星,第55颗北斗导航卫星发射成功,北斗三号星座部署全面完成,以及背后科研人员所付诸的努力的视频片断.

思考1: 为什么北斗导航卫星发射后不会掉落下来,而平时放烟花只能到达半空中?

思考2: 北斗全球系统星座部署的完成意味着什么?

教师引导学生讨论发言,鼓励学生大胆发表自己的观点,在倾听其他同学的发言时吸取他人合理观点,做出正确的科学判断和价值判断.通过上述活动学生初步形成北斗导航卫星发射升空的整体图景,得出北斗导航卫星发射后不会掉落下来是由于发射速度很大的观点,教师提出需要进一步深入探究的问题:发射速度需要多大才能使北斗导航卫星发射后不会掉落?

设计意图: (1) 播放北斗导航卫星的发射视频作为课堂引入,不仅给学生带来视觉冲击与直观体会,还可以吸引学生注意,增强其学习兴趣.(2) “烟火”是来自生活中的例子,可以有效让学生感受生活中物理现象,拉近学生与物理的距离.通过“北斗导航卫星”与“烟花”培养学生类比思维,也为引入宇宙第一速度概念做铺垫.(3) 通过“情境—问题—体验” 的显隐互化教学使学生敢于发表自己的观点,能倾听、理解、尊重他人的观点,并能进行反思修正做出正确的科学判断和价值判断,培养学生维护他人尊严、尊重他人价值的人文情怀.同时,也感受我国先进的航天技术,增强学生民族自信心和自豪感.

2.2 彰显物理之美的显隐互化教学

教学片断2: 新课教学——宇宙速度.

师:我们讨论得出北斗导航卫星成功发射与发射速度有关.发射速度需要多大才能使北斗导航卫星发射后不会掉落?我们分组进行“扔粉笔”实验.请各个小组站在椅子上将粉笔以不同初速度平抛扔出,并分析其运动轨迹的特点.

生:初速度越大,粉笔抛得越远.

师:那初速度如果一直增大会出现什么情况呢?(使学生形成思维冲突并引发思考)

生:粉笔抛得很远都不会掉落到地上.

教师由此引入牛顿对卫星的猜想,通过动画模拟展示给学生.

师:与“扔粉笔”实验有所区别的是,物体所受重力的方向不再是竖直向下,而是指向球心,因此,物体不再是做平抛运动,而是做圆周运动.如果抛出的初速度足够大,那么物体也将不再落回地面,而是绕着地球做圆周运动.要得出发射速度,我们得思考物体绕着地球表面做圆周运动的环绕速度.根据上一节所学内容,请同学们分组思考怎么推导环绕速度.

生:小组讨论交流.

组1:根据万有引力提供向心力有

(1)

可得

(2)

组2:由于地球附近重力约等于万有引力,因此根据重力提供向心力有

(3)

可得

(4)

师:根据地球质量为M=5.98×1024kg,地球半径R=6400 km,万有引力常量G=6.67×10-11N·m2/kg2,地表g=9.8 m/s2.卫星离地面的高度不计,速度为多少呢?

生:v=7.9 km/s.

师:实际上这就是物体在地球表面绕地球做匀速圆周运动的速度,叫做第一宇宙速度.那发射速度与环绕速度有什么关系呢?

生:环绕速度是最小的发射速度.因为发射速度越大,物体才能到达更高轨道上.

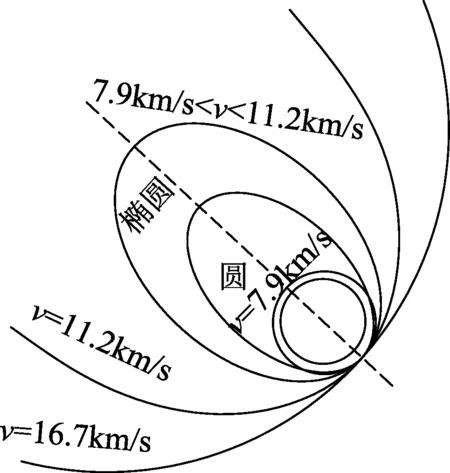

图1 3个宇宙速度

师:理论研究已经得出在地面附近发射飞行器,如果速度大于7.9 km/s,又小于11.2 km/s,它绕地球运行的轨迹则是椭圆.当飞行器的速度等于或大于11.2 km/s,它就会克服地球的引力,永远离开地球.当飞行器的速度等于或大于16.7 km/s,它就会克服太阳的引力,飞到太阳系外.因此我们把11.2 km/s、16.7 km/s分别叫做第二宇宙速度与第三宇宙速度(整个过程结合动画模拟,如图1所示).从认识宇宙速度的过程中你有什么体会吗?

生:牛顿被苹果砸到发现了万有引力,在思考万有引力定律时提出发射卫星的构思.从万有引力的提出到第一颗人造卫星的成功发射,这一过程背后隐藏着无数科学家付出的艰辛努力,科学家们不畏困难、不断创新的科学态度是值得我们学习的.

师:如果没有物理学家们在科学的道路上披荆斩棘,那不会有我们现在多彩多姿的现代生活.浩瀚星辰在过去是人类触不可及的地方,如今我们却可以通过简洁的物理公式来认识宇宙,这些物理公式中凝聚着科学家们的智慧结晶,我们从这些公式知道在宇宙领域中,无数的星体在各自的轨道做有规律的运动,它们之间相互配合、和谐共处,这不仅是自然之美,更是彰显了物理之美.

设计意图: (1) 在课堂中将物理之美展示给学生不仅可以培养学生发现、感知、欣赏物理中的美的意识,提升学生的审美情趣,而且大大提升学生对物理的学习兴趣.(2) 引入牛顿发射卫星的猜想让学生感受科学家伟大的科学精神,他们为人类的幸福、社会的发展做出了巨大的贡献.以小组合作探究的形式培养学生相互合作、相互尊重、以人为本的意识.

2.3 科学探究的显隐互化教学

教学片断3: 新课教学——人造地球卫星.

新课导入时观看了我国第55颗北斗导航卫星发射视频片段,学生初步形成北斗导航卫星发射升空的整体图景.教师组织学生探究以下问题.

探究1:北斗导航卫星的运行规律及实现变轨的条件?

师:同学们刚刚观看视频北斗导航卫星是如何运行的呢?(教师引导学生构建圆轨道、椭圆轨道物理模型)

生:北斗导航卫星先在低轨道做圆周运动,后在高轨道做圆周运动.

师:同学们回答得很好,那卫星怎么实现从低轨道运行到高轨道呢?(教师引导学生回顾前面所学的圆周运动知识)

生:由离心运动可知,北斗导航卫星需要先加速,从稳定的圆形低轨道绕行变轨为椭圆转移轨道,再次加速,从椭圆轨道再次变轨为圆形高轨道,也就是进入工作轨道.

师:那北斗导航卫星在工作轨道的速度与在宇宙第一速度两者大小相比如何.

师:同学们分析得很好,简洁的万有引力定律中蕴含宇宙行星运动的奥秘,下面我们一起通过仿真模拟实验来检测我们刚刚的理论探究.

通过对北斗导航卫星的运行规律及实现变轨条件的探究,讨论北斗导航卫星在不同轨道的运动特点并对其原因进行解释,整个过程教师引导学生分别从模型建构、理论依据、进行检验促进学生物理观念、科学思维、探究意识的形成,并让学生感受万有引力定律的重要性.

探究2:地球同步卫星有什么特点?画出你认为地球同步卫星可能的运行轨道并验证.

师:地球同步卫星,顾名思义即卫星“同步”于地球,怎么样才是“同步”于地球呢?

生:运动方向与地球的自转方向一致,且和地球自转的角速度相同.

师:那根据地球同步卫星的特点可以假设其可能的运行轨道吗?

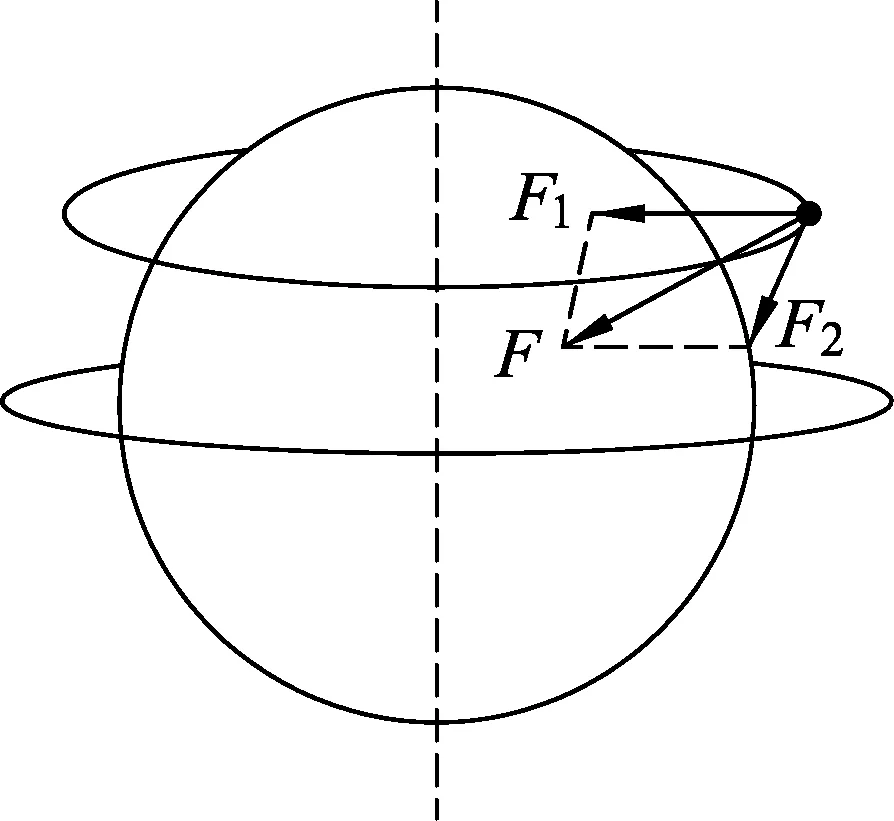

图2 同步卫星的可能轨道

学生活动:各小组交流讨论,进行假设(如图2).

验证假设:假设卫星在赤道上空以外的某路线绕地球转动,受到地球对它的万有引力F,将F分解为指向地轴的分力F1,为该卫星绕地球转动的向心力,另一分力为F2,实际中找不到与F2相平衡的力.因此地球同步卫星只能将落向赤道平面,并且位于赤道上方高度约36000 km处.此时地球对地球同步卫星的万有引力全部作为向心力.

最后教师引导学生通过仿真模拟实验检测学生的理论探究.

设计意图: (1) 以“问题、交流、证据、解释”的方式进行探究,帮助学生构建关于北斗导航卫星从发射、变轨到最后稳定运行的物理模型;通过不同角度探究地球同步卫星可能的运行轨道培养学生能多维度辩证分析问题的能力.(2) 通过合作探究与现代信息技术动画模拟同步卫星发射过程的方式让学生理解北斗导航卫星的运行规律及实现变轨的条件,感受探究的乐趣以及通过探究得出结论的成就感.

2.3 “角色扮演”的显隐互化教学

教学片断4:探索人类的太空梦.

以小组为单位布置课前自主收集关于载人航天与太空探索资料(以我国为主)的作业,在课堂通过学生自主角色扮演从人造卫星的分类、用途、发射历程等几方面进行探索.

月球组(甲组学生):分享关于人类探月历程的资料.

火星组(乙组学生):分享关于人类探测火星历程的资料.

北斗导航卫星组(丙组学生):分享关于我国北斗三号全球卫星导航系统的相关资料.

……

设计意图:让学生自主角色扮演亲身体验可以增强体验感,感受人造卫星给人类与社会带来的巨大价值的同时体会物理学本身的价值; 也让学生认识到我们新中国从刚成立时的“一穷二白”到如今处在世界经济舞台的中心离不开科学技术的快速发展以及党中央的正确领导,增强民族自信心.

2.4 课后践行科学素养与人文素养

学生课后自行安排时间观看科幻电影《流浪地球》,总结电影中有关“宇宙航行”知识点的情节.

设计意图:结合影视资源的开放性课后实践有效增强学生学习物理的兴趣,让学生利用课堂所学知识进行课后资料收集,提升学生的实践能力.《流浪地球》以中国特色背景渗透出的爱国主义与集体主义情怀可以引起学生们的共鸣,树立家国情怀.

3 总结

基于科学性与人文性相统一的高中物理教学,学生不仅收获了科学的物理知识内容,在教学过程中学生更是收获了科学推理能力、综合分析能力、探究问题解决能力,提升人文素养,形成正确的价值观.特别强调的是教师在课堂上要抓准时机,将物理学的科学性与人文性明示出来,及时引导学生进行反思、总结.整个过程可利用创设生活物理情境、结合时事新闻、科技发展前沿、弘扬科学家的伟大精神、开展小组活动等教学策略,以及开展学生实践活动践行科学素养与人文素养.总之,教师要正确认识物理的科学价值与人文价值并且有扎实的基本功,[5]在课前做好充足的准备,采用显隐互化教学法将物理学的科学性与人文性渗透在整个教学过程中,真正达到教学“求真、求实、求善、求美”的统一.