明清时期中日韩私家园林置石造景比较研究

2021-03-21刘云军韩冬

刘云军 韩冬

摘要:中日韩园林共同组成了东亚园林体系,园林营建中虽有很多共通之处,但受不同人文、自然环境的影响,在各方面都体现出或多或少的差异。文章以同一时期中日韩私家园林造园要素中的置石为比较对象,从选材、造景手法、思想体现三个方面展开比较分析,以期丰富人们对中日韩园林造园内容的认识。

关键词:明清时期;中日韩;私家园林;置石造景;比较

中图分类号:TU986.6 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)22-000-04

1 赏石文化发展脉络

埃及金字塔、玛雅祭天坛、复活节岛巨石、乐山大佛……如果细数世界范围内的石文化产物,足以感受到石崇拜是一种世界性的文化现象。杨正文在《石崇拜文化研究》中把人们对石头的崇拜分为三个阶段:自然石崇拜、奇特石崇拜、人造石崇拜。不过,由于文化发展具有连贯性,很难将其发展阶段截然割裂[1]。

东亚的赏石文化始于中国。公元一千多年前,周武王伐封时曾“得旧宝石万四千,佩玉亿有万八”。东汉许慎《说文解字》中对玉是这样解释的:“玉,石之美者。”由此可见,古人把玉也视为一类石器。隋唐至宋代,赏石文化发展到高潮,米芾、王安石、司马光、苏轼、欧阳修等文学巨匠都是当时颇有影响力的赏石大家。米芾甚至把“瘦、透、皱、漏”作为相石标准,这对后世园林赏石文化产生了非常深远的影响。经历了元代这一短暂的低潮期后,赏石文化在明清时期达到全盛,造园者在园林置石造景中以自然微缩景观为基础,加入自己对人生的诸多感悟,继而把赏石行为提升到富含人生哲理且内涵更加丰富的哲学高度,这一阶段的赏石理论得到了巨大发展。

中国古代的唐文化在奈良、平安时代大量输入日本,并对其文化发展产生了较大影响,这一阶段从中国传入的“一池三山”模式与着重表现海景的模式成为日本造园主流。而在镰仓、室町时期,宋元文化输入,禅宗与水墨山水画影响造园,逐渐形成了明显区别于中国传统园林的枯山水与茶庭,此时的石景在日本园林中取得了独立的观赏地位。此后,进入江户时期,日本园林进入繁盛时期,综合性园林不断涌现,代表日本独特审美的池泉园、枯山水与茶庭也发展成熟,园林中的石景被极度提炼。

中国与朝鲜半岛自南北朝起展开交流,至宋代时,韩国园林中堆山叠石的手法被广泛运用,在高丽仁宗年间的学者金仁存所著《清燕阁宴记》一书中,记载了韩国园林中堆山叠石的具体内容。然而,这些堆山叠石的造园手法在进入朝鲜时期后逐渐消失,怪石欣赏逐渐盛行。《朝鲜王朝宪录》一书记载了权贵把奇花异草、怪石布置在庭院内,或用怪石行贿的内容,据此可以知晓朝鲜时期的韩国园林中以怪石营造景观的现象比较普遍[2]。

中日韩三国地理位置相邻,地理和气候环境相近且长期保持着文化交流,因而具有区别于西方园林的相似性,但又因为人文和自然环境的差异形成了千差万别的民族特色。总体来看,独特性多于相似性。从历史分析,明清时期(1368—1912)中国的造园艺术发展到顶峰,江户时期(1603—1868)日本园林在长达近千年的发展后到此时已集大成,朝鲜时期(1392—1910)韩国园林逐渐形成有别于中国园林的审美风格。中日韩园林在对应的时期沿着相似而又不同的道路发展。如今,我们可以通过这一对应时期私家園林中置石造景的比较研究,探讨中日韩三国的审美差异。值得注意的是,置石有别于掇山叠石。园林中的掇山叠石一般少含寓意,仅用于造景,而置石则包含了造园者的情感因素,也被赋予一定的人格,表现出了人类对自然造化的热爱与对石之品质的赞美。

2 置石的选材比较

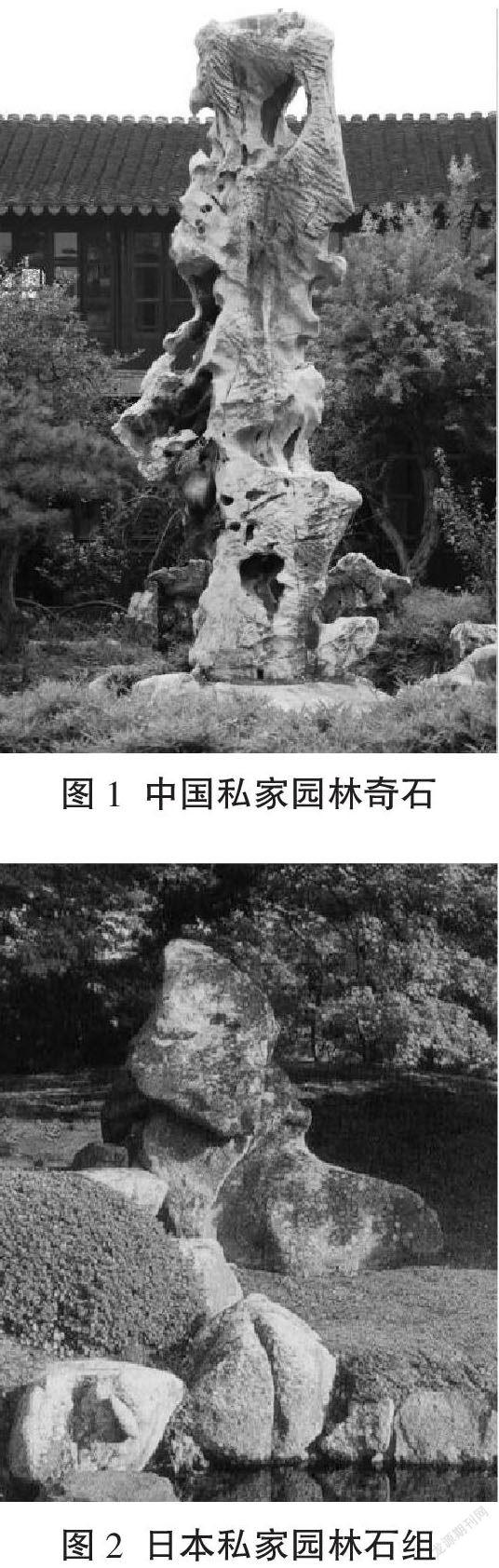

明清时期,中国私家园林中使用的置石材料以湖石和山石为主。苏州府太湖的太湖石、金陵的青龙山石、巢湖南面的散兵石等石,石质上乘,体块合宜,常被布置于园林中以供观赏,这其中太湖石最受造园者青睐。太湖石分为水石与干石,园林中一般以水石造景为主。水石属于石灰岩,在湖中长期受波浪的冲击以及富含二氧化碳的水的溶蚀[3]。明朝文震亨所著《长物志》中记载:“太湖石在水中者为贵,岁久被波涛冲击,皆成空石,面面玲珑。”优质太湖石常用皱、漏、透、瘦来形容,整体呈现出亭亭玉立、洞洞相连的视觉感受(见图1)。

镰仓至室町时期,得益于石组的广泛应用,石景逐渐在日本园林中取得独立地位。至江户时期,池泉园、枯山水、茶庭三者相互融合,置石形式多样化。在石材选择上以外形敦实、朴拙的天然巨石为主,常见的有纪州四国的青石、京都的鞍马石、冲绳的石灰石,以及少量的花岗岩[4]。与中国私家园林崇尚剔透玲珑的奇珍异石不同,日本置石不求姿态的瑰丽多姿,而以雄浑深厚、气象宏大为选石准则,注重形状及纹理,或如连峰接岭,或如巉岩峭壁,或如平冈远阜(见图2)[5]。

朝鲜时期的韩国私家园林怪石欣赏十分普遍,怪石多放置在石盆或石函内,多为单座山峰的单纯形象,体量较小。怪石多为山间开采的花岗岩,体量一般高60~90厘米,偶有大型怪石但也基本不超过150厘米。据《世宗实录地理志》记载,京畿道海丰郡(现北朝鲜开城)为花岗岩的主要开采处,这里怪石资源非常丰富[6]。这一阶段,韩国私家园林的赏石选材明显区别于中国园林中常见的太湖石,开采于山间的石头质地坚实,很少有穿眼、嵌空的形态,不过一些工匠为了凸显情趣,会人为地在置石上开孔,并通过长期流水冲刷形成较为自然的形态(见图3)。

3 置石造景手法比较

3.1 以竖向布置为主的中国园林置石

明清时期,中国私家园林置石有特置、对置、群置以及散置布局形式。置石在空间构成上大多竖立,着重表现立面与个体美,其中竖向独置石由见其旨。这类置石往往比例协调,姿态优美,在石料本身的尺寸、色泽、纹理、动势等方面有较高筛选标准,同时非常重视摆放的位置和欣赏角度。造园者常将其置于视线焦点处或路线转折处,可作为园林主景,入口的障景、对景,也可作为局部空间的构景中心,置于廊间、亭下、水边。

面对珍奇的竖向独置石,造园者不仅注重其天然之美,更希望把这种美融于园林空间的营造中。江南四大名石之一的冠云峰便是竖向独置石的巅峰之作,造园者为了凸显其优美、独特的姿态,使其与周边楼宇在色彩上形成明暗对比,在形体上形成横竖、高低对比。为了避免置石出现因孤置而产生不均衡之感,造园者在景观空间内搭配了两座体量较小、造型互异,且与主石距离不同的配石,总体布局为既灵活又较稳定的三角构图,完整地体现出了置石造景之“要横位置,特写形象”(见图4)。此外,独置石虽为石中精品,但因其产于自然,必或多或少存在瑕疵,置石应在视线集中的方向呈现最佳观赏面,突出石之优点。同时,应以植物、粉墙、建筑等其他造园要素遮挡石之缺陷,以达到“选面定向,彰优止劣”的目的[7]。

3.2 以横向布置为主的日本园林置石

江户时期,池泉园、枯山水、茶庭的盛行、融合使日本园林置石造景达到顶峰。与明清时代中国私家园林走向文人写意山水园的“壶中天地”格局不同,日本在宋元禅宗思想的影响下,形成了枯、寂、侘的境界。石组的运用引导游园者关注石本身,石组逐渐成为日本园林造景的主力。

与中国私家园林置石竖立为主不同,日本私家园林重横向叠石,置石总体上卧多立少。《作庭记》中记载:“其毗邻草庭者,或于庭山草坪交界,或于草地边际,宜漫置或卧以不甚高大之石,看似遗忘之荒石。”[8]造园者对置石的摆放方式为水平方向的排布,避免形式规整,保留野趣。日本园林石景始终停留在置石阶段,在布局上,置石须用同种类型的石材,且大小不一,形状各异,避免直线排列,要充分利用每块石头自身的特点。

日本私家园林置石在江户时期的各类庭园中应用娴熟,池泉园、枯山水、茶庭融于一体,置石方式、技巧自成体系。石组形式大致可以分为三类:一是象征佛教思想的石组,二是象征长生与美好祝福的石组,三是象征自然风景的石组。例如,七五三石组是象征美好祝福的石组,日本人把7、5、3这三个数字视为吉祥数,因此园林中按七块、五块和三块布置而成的石组就被称为七五三石组(见图5)[9]。此外,从视觉角度看,奇数石构成的石组不仅利于构图摆放,也更利于形成视觉平衡。

3.3 以怪石欣赏为主的韩国园林置石

从高丽时期到朝鲜时期,韩国私家园林中石景创作由制作假山石转变为摆怪石。在《朝鲜王朝实录》里,怪石又被记载为“恠石”。《东国李相国集》卷24《孙秘书冷泉亭记》中记载:“子观贵人之居多矣,其饰林园,必以恠石之盘洼瘿瘤者,累之为山。”

朝鲜时期的私家园林置石造景手法别具一格。具体做法是把怪石独立摆放在石盆或石函内,以两三块怪石为一组沿东西向排列。怪石多呈山峰的样式,底部的石盆或石函以四边形和六边形居多,圆形次之,基本上每个侧面都刻有图案。而在摆放位置的选择上,怪石或置于花阶上,或置于院墙前,或置于树下,或置于中庭空旷处,布局灵活,这从全罗道灵岩郡李相宜(1848—1897)的灵岩私宅中可见一二(见图6)[10]。此外,一些文人为了营造更为自然的效果,将苔藓覆盖在怪石表面并长期保持湿润状态,久而久之怪石会呈现更古朴的外观。《养花小录》怪石条记载:“置诸鼎炉中则能引水至峰顶,虽日中不干,苔藓斑斓,形貌一似沉水香,故俗谓沉香石,真天下绝宝也。”

4 置石体现的思想

一直以来,文人士大夫作为中国私家园林造园主体,常把造园与自身人格的完善结合在一起。他们在园林中追求自然的情趣,更想安置精神与生命,从而领悟宇宙的真谛以及追求“道”的境界[11]。而面积较小的中国私家园林如何以“置锥之地”之格局体现如此宏大的意境?造园者往往通过艺术上的营造达到此目的,因此,千姿百态、惟妙惟肖的置石景观出现了。中国私家园林置石景观反映出了中国古人“天人合一”的思想,但同时也展现了人道与天道齐驱并驾的态度,体现出不屈不挠、与天抗争的精神。从明清时期私家园林中太湖石的盛行可以看出,造园者既欣赏自然的千疮百孔,也渴望时刻雄立于大地、突出于天空。

反观日本,在日本原文化信仰中,自然石作为天神降临的通道和场所存在,具备超凡的神性,因此日本私家园林置石喜用形态敦实朴拙的自然石。与此同时,日本四面环海,受地理环境影响,其对海深怀敬意与眷念,从池泉园到枯山水中的石景,无不以表现海洋风景为惯例。对石的敬仰与对海的敬畏,使造园者在置石方面表现出对自然的畏惧与臣服,突出展现自然之伟大[12]。日本造园理论及文化知识的掌控者为贵族、僧侣、武士,江户时代的僧侣、武士常将园林尤其是枯山水营建为精神修行的场所,通过着重表现枯山水的病态美,反映出人类小心翼翼、如履薄冰的生存准则。

韩国与中国私家园林的发展看似走在相似的道路上,都在追求“天人合一”的境界,与自然保持和谐且相互依存的关系,但在具体的造园手法上,韩国园林另辟蹊径。朝鲜时期,韩国造园家以自然观为园林建制思想,认为“山是宇宙的基本,岩石是其骨架,水是其血液,树木和花草是其毛,雾又是其气味”。对自然灵性凝结体——怪石的欣赏方式折射出其在有限的空间里追求无限自由的山水卧游思想,也体现出了崇尚自然、寄情自然的朴素审美意趣与思想。风水思想不是影响怪石造景的主要因素,造园者希望通过怪石与亭台、植物、溪流等园林要素搭配组合,表露出模拟自然的自然主义思想和长生不老的神仙思想。

5 结语

中日韩园林同属东亚园林体系,因日韩在各自的发展过程中受中国多方面影响,三国私家园林在置石造景方面表现出了相似性,但又由于自然环境与人文思想存在差异,三国园林相对独立。文章以造园要素置石为例展开对比,是因为大致处于同一时期(中国明清时期、日本江户时期、韩国朝鲜时期),三国私家园林在置石造景方面表現出了较大的差异,这能为探寻、理解三国园林造园的条件、技艺、思想差异提供参考。

参考文献:

[1] 杨正文.石崇拜文化研究[J].中南民族学院学报,1992(5):67-72.

[2] 林银雅.中韩“怪石图”起源及其文化内涵研究[J].江苏社会科学,2014(6):203-208.

[3] [明]计成.园冶[M].倪泰一,译.重庆:重庆出版社,2021:209-211.

[4] 史雅琪,苏金成.中日古典园林置石比较[J].艺术与设计,2008(9):120-122.

[5] 张灵,刘庭风,林建桃.对自然的膜拜:日本古典名园赏析(十二)小石川后乐园[J].园林,2006(8):6-7.

[6] 李东赫.朝鲜末期怪石图研究[D].首尔:韩国学中央研究院,2018.

[7] 彭一刚.中国古典园林分析[M].北京:中国建筑工业出版社,2002:75.

[8] 王悠,王晓春,黄春华.中日古典园林用石技艺比较研究[J].江苏农业科学,2016(44):205-208.

[9] 赵玉萍.日本古典园林的石景及其美学意义研究[D].北京:中国人民大学,2011.

[10] 金华玉.传统庭园中古石的象征文化[D].全罗北道:全北大学,2016.

[11] 魏霏宇.中国园林置石掇山设计理法论[D].北京:北京林业大学,2009.

[12] 赵海河.中日古典园林造园艺术比较研究[D].重庆:重庆大学,2013.

作者简介:刘云军(1989—),男,湖南邵阳人,硕士,讲师,研究方向:城市景观更新。

韩冬(1991—),男,河北衡水人,硕士,工程师,研究方向:乡村振兴规划。