南怀瑾:茫溪故人

2021-03-15龚静染

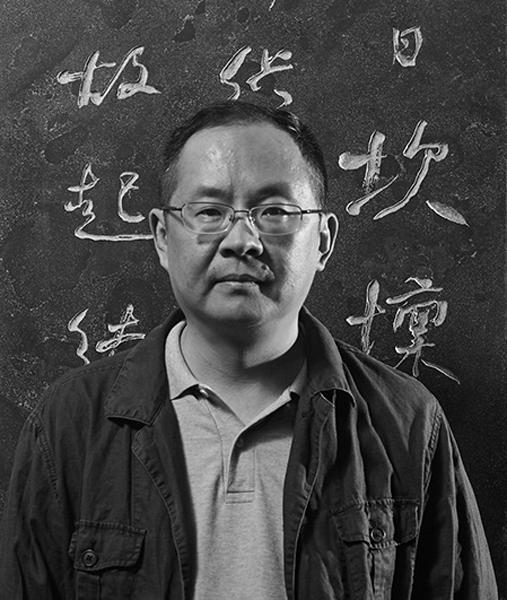

龚静染

多宝寺往事

清朝光绪年间的一天,五通桥盐大使牟思敬陪同泸州来的盐官余云墀,专门去了趟多宝寺。多宝寺是川南小城五通桥的早期丛林,始建于清朝乾隆年间,地处深山。如果要去多宝寺,只有沿茫溪坐船到山脚,然后攀援而上。

他们为什么要到多宝寺去呢?“幽邃多宝寺,传闻万岭中”(牟思敬《偕余云墀司马游多宝寺》),深山古寺是诱惑他们登顶一游的主要原因,可能探幽访胜是人之常情。但在当时道路不通、人迹稀少的情况下,要上多宝寺,面临的是“高仄石级倾”“攀援频少憩”的状况,崎岖之途或有登临之险。

他们兴致勃勃地到了多宝寺后,看到的却是一片荒凉凋败景象。“石壁敧荒祠,神像半尘蒙。”(牟思敬)“殿宇洞穿风四面,满山荒草使人愁。”(李嗣沆)“山寺荒凉草树侵,秋来半雨半晴阴。”(王秉钟)本来他们是想来此好好领略一下风景名胜的,没有想到寺庙残破到这种景象。就在他们感到大失所望之际,却意外发现破墙上隐藏有一首诗,七绝律诗,一共八阕。

读完墙上的诗,牟思敬、余云墀两人突然明白了这个庙子变成如今这般模样的原因。诗是同治年间拔贡、乡人陈蕴华留下的,他在诗中写到了当年的佛门盛景:“古殿门开飞蝙蝠,平台僧集灿袈裟。经翻贝叶天垂露,座涌金莲地有花。”也写到了寺庙破败的原因:“何事布施今却少,行盐非复旧商家。”显然,陈蕴华目睹了寺庙之兴衰,在诗中大发兴叹,由于盐场凋敝,香火不继,连寺庙也跟着遭殃。

在荒山破庙里读到一首感奋之作,其震撼是可想而知的。后来牟思敬在诗中写道:“陈君名下士,题壁选韵工。飘逸寓感慨,景物赏心同。”“置身名利场,到此思无穷。”(牟思敬《偕余云墀司马游多宝寺》)但无论牟思敬多么感慨,随着岁月的推移,这件事情就渐渐被人淡忘了,再无人想起这首诗和这座普通的小庙。

1938年初,抗战军兴,多宝寺这座偏僻的寺庙被意外地派上了用场。当时,战争中有无数儿童流离失所,宋美龄在汉口成立全国战时儿童保育会,而四川分会第三保育院(简称“川三院”或“五通桥保育院”)就设在多宝寺。它利用庙宇建筑陆续收容、保育从全国各地疏散来的难童,让难童在这里生活、学习,多宝寺很快成为了一个有数百人的难童学校。不仅如此,宋美龄还曾经亲自到这个地方来视察,还为孩子们剪过指甲。

但到了1942年,“川三院”被合并到其他地方,多宝寺再度成为了一座空庙。1943年,多宝寺经过重新修葺,香火又开始缭绕了。当时多宝寺占地两亩,房二十,僧人七。

1944年冬天,南怀瑾从峨眉山大坪寺(净土禅院)悄然来到了多宝寺。

关于南怀瑾在峨眉山大坪寺之前的一段经历,当时成都的报纸是这样描述他的:“有一南姓青年,以甫弱冠之龄,壮志凌云,豪情万丈,不避蛮烟瘴雨之苦,跃马西南边陲,部勒戎卒,殚力恳植,组训地方,以巩固国防。迄任务达成,遂悄然单骑返蜀,执教于中央军校。只以资禀超脱,不为物羁,每逢假日闲暇,辄以芒鞋竹杖,遍历名山大川,访尽高侩奇士。复又辞去教职,弃隐青城灵岩寺,再遁迹峨眉山中峰绝顶之大坪寺,学仙修道……”在峨眉山,南怀瑾的法名叫通禅法师。在奇峰峻岭中的大坪寺,南怀瑾开始了他的佛徒生涯,后来他作有一诗来描写这段经历的清苦:“长忆峨嵋金顶路,万山冰雪月临扉。”但南怀瑾为什么会从大坪寺来到多宝寺呢?因为这时的多宝寺已经成了峨眉大坪寺的下院(也称脚庙),两寺之间或有寺产或僧侣嫡传之间的关系。

张家故人

南怀瑾到五通桥的消息传出去后,来拜访他的人不少。当时在五通桥的善男信女中不乏地方官员、富商、名流之辈,其中有一个叫张怀恕的女居士最为虔诚,由于她一心向佛,所以常到多宝寺听经参禅,后来成为了南怀瑾的弟子。

张怀恕的父亲张学源是五通桥有名的乡绅,乃一乡之善士,人称“张大善人”。张学源从小天性纯孝、聪慧,“未入冠时,赴县考,已中前茅。至考试已临,而遭先父之丧,丁忧三年,致使功名功亏一篑,天不助美,有若斯耶。”(张怀恕《哭父文》)父亲去世后,张学源没有继续学业,家境中落,他要担负一家老小的生计,但他“每日除奔驰生计外,辄自修不辍,对于天文地理、奇门遁甲、六壬医学及中外哲学无不深研、无不精晓”。后来张家经营盐灶,慢慢变得殷实起来,但由于张学源有功名之憾,所以对子女的教育非常看重,把他们都送到省城读书,张怀恕能够成为早期的知识女性,跟他父亲的开明分不开。

张学源在五通桥盐场名望很高,参与过多次盐销案纠纷的解决,在他奔走呼號下,“犍盐使得仍畅销于南岸”。他也热心地方文化和公益,著有《玉津县治考》《拥斯茫水辨》等文章,考据确凿、分析备详,是一些颇具研究价值的乡土考察笔记。而最让他风光的是这件事:“民国十八年,中央修盐政史,运署设编辑处,各厂设调查股,以资果证。犍人以吾父熟娴盐法,咸举吾父量承其事。历四月,纂成四册,计答问六十二条,图表五十幅上之,得运使嘉许,且为报章表扬。”(张怀恕《哭父文》)其实,张学源还为五通桥做过不少善事,如捐资修补过倾塌的“老桥”,办过“浚源小学”,特别是在抗战初期,张学源积极参与过“川三院”的建设,“自朝至暮,席不暇暖,筹划建设,以救难区儿童。”(张怀恕《哭父文》)

但遗憾的是,南怀瑾住进张家时,张学源已于前一年(1943年)的仲夏去世了,享年74岁。但可能正是他去世后,多宝寺下的张宅成为了一座空房,而他留下的大量藏书却成为了南怀瑾的财富。事实上,正是张家世代相袭的从善,让南怀瑾在遥远的川南水乡得到一片宁静的安息之所。

2014年冬,我曾经到多宝寺下的群力街去寻找张家旧宅,居然还在。当时带我去的朋友指着一排旧房说,就在那里。但我还是有些疑惑,因为那排房子怎么也不是我想象的样子,破破烂烂,完全没有大宅院的气派,估计原貌已遭破坏,如今只剩下很少的一部分。但通过残存的建筑可以看出张家还算不上五通桥的大盐商,他只有两口盐井,相比于当地最大的盐商有“贺百口”之称的贺宗第来说,他只能算是个小盐商。当然,从张学源曾经娶了五房太太,育有九个子女(张怀恕是他的长女),还有藏书楼来看,经济上还是比较殷实的。

张家附近很清静,倒确实是个读书的地方。房屋后面有一条小溪,溪水不丰,断断续续。前面不远处有座小桥,据说是百年前就有的,想来当年南怀瑾上下山都要经过那座桥。桥是石拱小桥,上面的护栏、桥墩上还有雕刻,显示出年代的久远。我问附近的居民,他们说过去这一带人烟兴旺,炭进盐出,这倒跟张家的盐商身份相符。但如今是连盐场的一点痕迹都难见到了,更不说要找一间当年南怀瑾读书的书房。

南怀瑾为什么能够住进张家?这里面还有一些值得补充的东西。张怀恕的丈夫姓秦,是福建那边的人,据现在仍在五通桥居住的张怀恕的妹妹张怀恭说,秦曾经在军队里做事,但不幸在离张家不远的那个小桥头被刺杀身亡。张怀恕作為一个女性,在当时能够比较早地参与社会生活,经历不会简单,后来皈依佛教可能也应与此有关。当时张怀恕的年龄应该在四十左右,她的女儿秦敏初已经在外面读书,暑假回家就看到了南怀瑾,并对他的印象很深。

当时,南怀瑾虽然在峨眉山出家,名声却在外,这时的他是个什么形象呢?当时还是小孩子的秦敏初对南怀瑾的初次印象是:“进了(多宝寺)山门到大殿,看到许多人,其中男女老少都有团团围着一位似俗似僧的人。他剃了光头,留五络长鬓,手里拿着一支板子(后来才知道那名叫香板)。此人不怒而威,目光炯炯有神,环顾鸦雀无声的大众,然后开始说话。”(秦敏初《南怀瑾老师早年大陆侧影》)这时的南怀瑾已经开始传道,这段回忆应该就是他在多宝寺传道时的景象了。

其实,南怀瑾在大坪寺时就颇有些名声,所以他一到五通桥后,就有不少人想去见他。但日久南怀瑾为此烦恼起来,他本想闭关清修,不为凡事扰心。张怀恕看到这种情景后,便主动提出请他移住到她家里,于是南怀瑾就从多宝寺到了山下的张家,并在此潜心读书。

有一段时期,五通桥善男信女们,要怀师去住入山更深的石印寺(注:应为印石寺,在五通桥印石溪附近),但他婉辞不去,他另推荐了一个人去住持。总之,怀师在多宝寺的消息传出了,来访的人渐渐多起来,怀师感觉太厌烦,因此,妈妈和家人商量,便请怀师移居到我外公家的书楼上,也好长期供养。外公的书房有三间,左边的书房堆满了图书,其中有全套的永乐大典和四书备要,右边是卧房客房。怀师住在我们家里,安禅打坐外,便埋首在书丛之中,这应该是他最惬意的事。(秦敏初《南怀瑾老师早年大陆侧影》)

文中所说推荐的人叫曼达法师,过去留学法国学摄影艺术,后来入了佛门,听说南怀瑾在此,也追随到了多宝寺,后来此人去了在离此不远的红豆坡“兴隆禅院”(俗称印石寺)当住持。南怀瑾虽然年仅26岁,但博学多才,也经常出去讲学。

南怀瑾没有在任何文字中回顾这段历史,但在后来的讲学中,偶尔会谈到当年的一些经历:

说起讲《中庸》很有意思,那是四十年前的事了。当年在四川到了嘉定五通桥,一班朋友把我接去。那个五通桥你们去过的大概知道,有个竹根滩,岷江边的一个半岛,那也是个很富庶的地方。到了那个地方,大家很高兴:“唉呀,你来很好,真的很好!”很多四川的朋友在那,就说:“我们这里三个月不下雨了,你来这里有什么法子求雨好不好?”我说:“好啊!”年轻人,那个时候年轻啊!“难什么难?!”我说我讲经求雨就好了!他说讲什么经?我说讲《中庸》。“啊?!”他们说,“讲《中庸》?那是儒家,可以求雨啊?”我说会啦!他说几天哪?我说“一个礼拜吧!《中庸》一个礼拜讲完,求雨。”哈!我话随便乱吹,到底年轻!

——南怀瑾《中庸讲录》

后来在中央军校教授政治课,又碰到要讲《大学》《中庸》,因此,驾轻就熟,至少,我自己认为讲得挥洒自如。接着在抗日战争的大后方四川五通桥,为了地方人士的要求,又讲过一次《大学》《中庸》。每次所讲的,大要原理不变,但因教和学互相增长的关系,加上人生经验和阅历的不同,深入程度就大有不同了。

——南怀瑾《原本大学微言》

“修养之地”

1945年9月抗战胜利后,南怀瑾从少小离家到川中已经有很多年,思乡之情自不能免,而此时很多抗战时入川的下江人纷纷准备回乡,就连在五通桥的一些抗战前移迁来的单位,也急着开始搬迁。码头上堆满了要运走的物品,货船上载着运往远处的货物,小城里笼罩着一种匆忙和寥落的气氛。

去国九秋外,钱塘潮泛悬。

荒村逢伏腊,倚枕听归船。

戍鼓惊残梦,星河仍旧年。

人间复岁晚,明日是春先。

——南怀瑾《乙酉岁晚于五通桥张怀恕宅》

几回行过茫溪岸,

无数星河影落川。

不是一场春梦醒,

烟波何处看归船。

——南怀瑾《丙戌春二月,时寄居五通桥多宝寺,赠李秀实居士》

乙酉岁即1945年,丙戌即1946年,从这两首诗的时间来看,南怀瑾实际上从1944年到1946年间都在五通桥。他在整理自己一生的诗集《金粟轩纪年诗初集》中,有首叫《过蛮溪》的诗:“乱山重叠静无氛,前是茶花后是云。的的马蹄溪上过,一鞭红雨落缤纷。”这是南怀瑾失而复得的诗,他在诗的附录中写道:“廿八年(1938年)秋,在西南边疆从事垦殖事业,此为率部过蛮溪之作,书生结习,文字因缘,一时兴会,早已忘记。迨卅五年(1946年)在五通桥时,遇张尔恭县长,话及前事且云‘可社同人集,收有此诗。”而正是这首诗,说明他在1946年还在五通桥盘桓,由此可见南怀瑾在这几年中,都是“隐”在这个小城里的。

1947年,南怀瑾在峨眉山大坪寺的同门师兄通永和尚到五通桥多宝寺驻守两年,他对南怀瑾(法名叫通禅)在五通桥的事情应该是知道不少的。通永和尚2010年4月圆寂,而他在世时与南怀瑾有书信来往,南怀瑾就曾在信中对通永说:“故旧之情,峨嵋之胜,无日不在念中。”

2008年11月,有关南怀瑾得法之处就是在五通桥多宝寺的传说流传于坊间,据说还有一份神秘的文稿,上面写有“南师怀瑾所传之准提法仪轨,乃师昔年于峨嵋山闭关后,再掩室于乐山(嘉定)五通桥多宝寺期中,蒙文殊师利菩萨显现亲传,内涵性相融通及即身(生)成就奥秘”一段话。这段文字赫然标注是南怀瑾所说,但是否真有其事或他人演绎则不得而知,因为这份文稿来历不明。不过,南怀瑾一生多有神秘之处,事关庙宇重大声誉的事,还需要确凿的证据来证实才可靠。但另一方面,将五通桥多宝寺视为南怀瑾得道之地,也多少有幽玄的成分。

“准提法”是佛教中的非常重要的法门,据说为释迦牟尼佛所传,由“准提法”可以贯彻其他一切法门,南怀瑾把“准提法”当成入佛的最重要的法门。南怀瑾在五通桥期间,既在张怀恕家读书,又在多宝寺闭关,也在竹根滩讲学,可以说对于一个二十六七岁的年轻人来说,这是他一生中最重要的时期。南怀瑾从1938年入川,前后共九年,但实际上,南怀瑾从1943年到峨眉山后,至1947年返回浙江,这几年是他出山前的隐修时期,而五通桥可以说是他最重要的修养之地。

1986年,时隔四十年后,南怀瑾曾经专门写信到张怀恕的旧居寻找故人,而此时张怀恕已经不在人世,她是1982年去世的。

一九八六年的三月上旬,我忽然接到一封美国华盛顿的信,是寄给四十多年前我们家的老地址,收信人是妈妈的名字……打开信一看,我几乎是喜极而泣,高兴万分,果然是怀师写来的,好像是一封试探性的来信。历史的变迁,流逝的岁月,他依然照原来的住址写信查询。事实上我们从一九四九年以来,已搬过四次家了,而那位邮递员仍然送达了这封信。

——秦敏初《五十年来的近事——南怀瑾老师早年大陆侧影》

秦敏初是张怀恕的女儿,她很快给南怀瑾回了信,收到信后的南怀瑾欣喜不已,写了一首《得蜀中故人子女信口号》的诗:“四十年前西蜀,恩情辜负何多。干戈丛里,死生离恨,处处闻悲歌。行遍天涯我亦老,海山回首南柯。大地还生春草,人间电掣风摩,浮世泪婆娑。”南怀瑾在感慨“我亦老”的同时,在流逝的时光中早已泪眼婆娑,故城之情油然而生,这个“恩情辜负何多”蕴藏了多少岁月的秘密已不得而知。

2012年5月,笔者在成都偶遇居住在都江堰的作家王国平,得知他要去为南怀瑾记录口述史的消息,便希望他能带我求证一些问题。6月,王国平单独到太湖大学堂见南怀瑾,但不久回来,问及此事,他说南怀瑾对在五通桥时期的事情记不太清了。后来我在他写的《南怀瑾的最后100天》一书中,确实没有看到关于这段生活的新资料,书上的相关叙述多是查阅现存史料。据王国平说,当时的情况是南怀瑾身体已不太好,他更多的只是日常生活接触,没有时间对他人生的深矿进行挖掘。9月,南怀瑾突然去世,王国平想继续采访的计划告一段落,从而失去了对他的这段生活的详细、清晰的追述机会。

时隔六年后的2018年12月,我又与王国平通话了解当时的情况。他告诉我,当年他在太湖做南怀瑾的口述史,但南先生的屋子里每天都有不同的人到访,常常打断他们的谈话,连南怀瑾本人都颇为烦恼。王国平说他们的口述刚好进入峨眉山那一段,南怀瑾就生病了,工作从此中断。

但王国平谈到了两个非常关键的、也是我非常想知道的问题。一个是南怀瑾到峨眉山是出了家的,同他一起出家的有通一法师(俗名刘明渊,四川仁寿人,1925-1986)、通孝法师(曾任峨眉山华藏寺住持),但他为什么要出家呢?南怀瑾给王国平解释是当时大坪寺有个规矩,就是要想读《大藏经》,就必须出家。但他并不是真的想出家,所以到了五通桥后就还了俗。二是我又问五通桥在南怀瑾心中是个什么样的地位?王国平回答说是非常重要的,因为南怀瑾的学问体系就是在那两年构建起来的,他很看重峨眉山这一段,其实五通桥就在这一段中。毫无疑问,五通桥这座小城是南怀瑾一生中最为重要的地方之一,有故人,有故事,也是南怀瑾心中的一座故城。

但遗憾的是,南怀瑾没有同他谈到五通桥。王国平说,要是再有一两个月时间,他们应该就会谈到这一段经历,因为讲完峨眉山就会讲到五通桥。

也许这就是时光刻意要留给我们的空白与想象。南怀瑾一生最为神秘的就是在峨眉山—五通桥这一段,特别是在五通桥期间,过去是鲜为人知。我在2008年出版的《小城之远》中是首次比较集中地叙述了南怀瑾在五通桥的那段经历,后来才逐渐有人开始关注他的这段较为隐秘的故事。纵观南怀瑾的一生,可以这样说,正是在他经过这一段后,人生之路就发生了很大的变化,其格局和气象也焕然一新。

多宝寺建于嘉庆丙辰年(1796年),在两百多年的历史中多次被毁,现在的多宝寺是二十世纪八十年代后重修的。老庙在文革后几乎被毁光了,只是在上山的途中偶尔还能看到几个残损的佛龛遗物。现在寺里仅留有几个大石礅,这些石礅原是用来支撑庙宇大木柱的,现在只余残垣断壁了。如今,新庙也与老庙有了很大的变化,但位置仍在原址基本未变,据说南怀瑾当年参禅打坐的地方也还依稀可见。

站在多宝山上,远远地能望见茫溪河的一湾流水,景致颇为开阔。清人牟思敬曾经写道:“舟行二十里,遥见树葱茏。停桡行路去,人迹没苍丛。高仄石级倾,湾曲渠水通。”(《游多宝寺》)当年南怀瑾在此隐修时,山上是郁郁苍苍的松树林与杉木林,但后来在大炼钢铁的时候几乎全部被砍伐了,不过现在新生林又茂密地生长了出来,在一阵阵山风中,深山禅寺的意味又浓郁地蔓延了出来。我想,要不是同治时期的那首神秘“隐诗”,要不是山下张家的前世善缘,要不是大坪寺与多宝寺的佛门勾连,会不会召唤来南怀瑾这位不凡的隐者?

如今寺庙外有一老井,井在寺外山坡上。记得在2007年秋天,我曾到多宝寺去,从山脚到庙子要经过一段崎嶇的小路,一路爬上山得流一通大汗。那天,庙里的和尚带我去看井,他说:“这口井是寺里唯一的水源,但水很旺,冬天井里都会把水蓄得满满的。水里还有一个龙头,以前就有的。”庙子毁了但井还在,这就是佛缘不断的原因吧。

(责任编辑:庞洁)