复合生物技术在黑臭水体治理中的应用

2021-03-08齐世鹏

齐世鹏

(中铁第五勘察设计院集团有限公司,北京102600)

1 引言

在维持城市生态环境功能的一系列元素中,水是非常重要的自然资源和生态基础要素,具有不可替代的作用。伴随着社会经济的快速发展及城镇化的快速推进,生产生活污废水的排放不断增加,部分天然水体成为生活污水等污废水的主要收纳水体。大量且集中排放的污染物大大超过了水体的自净能力,造成缺氧和富营养化,形成黑臭水体。

物理法、化学法和生物法是3 种常用的黑臭水体的治理方法。物理法一般需要建筑大型的处理构筑物,运营、维护费用较高;化学法絮凝效果较明显,但容易造成水体二次污染。由于底泥二次释放的问题尚无有效的解决办法,所以物理法和化学法并不能从根本上解决水体黑臭问题。随着生物科学技术的发展,生物修复应运而生,低投资、高效益、运行操作方便灵活且不易造成二次污染的特点使得生物修复方法被广泛运用于水体治理中。

2 生物修复的概念及原理

2.1 概念

美国地理勘探学者认为生物修复是实现洁净环境的自然之路,国内学者认为生物修复是利用特定微生物在一定条件下进行消除或富集环境污染物,对被污染环境进行修复的生物过程[1,2]。学者王庆仁[3]研究认为,该定义应该包含2 个层面的含义:(1)利用具有特殊生理生化功能的植物或特异微生物在原位对污染水体进行修复;(2)应用生物处理或生物循环过程,通过精心设计与合理应用阻断或减少污染源向环境的直接排放。

生物修复技术分为很多种,根据溶解氧的可利用程度的不同,可分为好氧生物修复、厌氧生物修复以及好氧-厌氧组合生物修复;根据人为参与程度的不同又可分为自然生态修复技术和工程生态修复技术。但是在实际的水体污染治理工作中,单独利用某一种生物修复技术的治理方法很少使用,往往都是采用多种修复技术的组合,即复合生物修复技术。

2.2 生物修复的机理

2.3 影响生物修复的因素

2.3.1 污染物的可利用性

影响微生物降解性能的因素有很多方面,其中水体中污染物的种类、浓度以及存在形式是3 个很重要的因素。对微生物来说,不同的污染物可利用性差异较大。例如,微生物可分解利用自然界中的绝大部分有机污染物,而大部分人工合成的大分子有机污染物不能被微生物利用降解。在污染水体中,重金属的存在形式多样,因为对于重金属的转化和固定效果,与其存在的不同化学形态具有极大的关系。

2.3.2 环境因素

水体中营养物质浓度对于微生物的降解性能有很重要的影响。在水污染治理中,N、P 是限制微生物活性的重要因素。在实际应用中,可通过适当添加营养盐类成分,增加污染水体中的微生物所需养分,促使微生物快增长,提高降解效率。

影响污染物降解效率的另一个重要的环境因素是最终电子受体的种类和浓度。该类电子受体大致可分3 类,即溶解氧、有机物分解的中间产物和无机酸根[4]。

3 工程实例

3.1 工程概况

项目案例位于雄安新区安新县境内,包含赵北口、安新、大王3 镇的28 个重点纳污坑塘,主要为生活纳污坑塘。项目旨在通过复合生物技术使目标水体达到地表水Ⅴ类水体(控制指标为COD、NH3-N 和TP),从而改善项目区水环境质量情况,切实维护周边居民的环境权益。本文选取样板坑(19 号坑塘)作为典型案例。

19 号坑塘位于大王镇张六村东南,占地约3 310m2,污染物源主要是居民倾倒的生活垃圾及生活污水。现状水体呈灰黄色,无透明度,治理前情况如图1 所示,水质指标如表1 所示。

图1 治理前水体情况

表1 水质监测点水质指标

3.2 工艺原理

19 号坑塘为生活纳污坑塘,污水成分比较固定,水体封闭,与外界水力联系较弱,COD、氨氮、总磷含量高。

治理工艺采用复合生物菌剂、净增氧膜、微曝气等改善底质淤泥,栽植水生植物,放养底栖水生动物,全方位提升水体自净能力。

治理工艺分为3 个阶段:

1)水质改善阶段:采用复合生物菌剂与净增氧膜结合的方法构建生物菌群,催化水体中的污染物质使其无害化,可使水体的色度与浊度有效降低,水体中溶解氧含量显著提高。

2)底泥改善阶段:改善底质淤泥,消耗底部淤泥沉积的富养,阻止淤泥内富养二次释放,并且在底部建立强大微生物环境,有效地改善水质。

3)维护阶段:配备增氧设备,为整个水体持续增氧,栽植水生植物持续净化;投入田螺、鱼类等水生动物,重构水体生态系统。

复合生物菌剂呈纳米级粉末状,不溶于水。菌剂投放后一部分菌体进入水体,大部分沉入水底与底泥结合,分解其中的富养物质,改善底泥体质。净增氧膜可有效杀灭水体中的致病菌,分解水体中的胶状物、氧化催化可溶性污染物(氨氮、磷)、降低浊度、释放大量溶解氧。复合生物菌剂和净增氧膜配合使用,可极大限度地改善污染水体的黑臭现象,使藻类的繁殖得到有效抑制,从而达到生态治理的目的。

3.3 治理效果分析

根据2018 年8 月16 日~9 月30 日共计45d 水质监测点的水质监测数据,对坑塘治理效果进行分析。

3.3.1 COD 浓度变化与分析

由图2 可知,随着复合生物菌剂的投入及繁殖,微生物数量增加,污染物被大量分解,COD 浓度迅速下降并稳定在较低的浓度,去除率超过82.0%,水质改善情况较好。

图2 COD 浓度变化

3.3.2 TP 浓度变化与分析

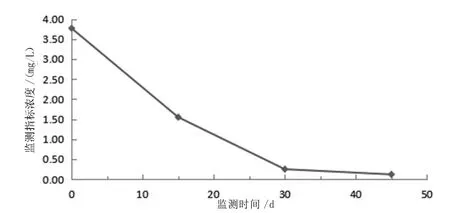

由图3 分析可知,伴随着水体中微生物的不断繁殖,有机磷被分解为无机磷及不溶性磷酸盐类,进而通过硫化菌等的分解作用转化为可溶性磷酸盐,进一步与镁离子等发生沉淀反应,从而使TP 含量降低,去除效率超过96.0%,使水体水质得到显著改善。

图3 TP 浓度变化

3.3.3 NH3-N 浓度变化与分析

由图4 分析可知,随着时间的推移,微生物逐渐适应了水体环境,通过硝化与反硝化作用,将NH3-N 转化为硝酸盐和亚硝酸盐类,污染水体中NH3-N 浓度快速降低并维持在较低的浓度,去除率超过85.0%,效果显著。

图4 NH3-N 浓度变化

3.3.4 治理效果综合分析

治理之前坑塘水体几乎无透明度,治理后水体透明度明显增加,超过65cm。治理前坑塘水体有明显臭味,投菌30d 后臭味明显减弱,水质清澈无黑臭。主要监测指标COD、TP 以及NH3-N 去除率分别超过82.0%、96.0%、85.0%,治理效果显著。坑塘治理后效果如图5 所示。

图5 治理后水体情况

4 结论

水体指标COD、TP 及NH3-N 在投放复合菌剂后约第30d 均出现较大幅度的降低,去除率均超过80%,说明本方案中复合生物菌剂对污染物有显著的分解作用。采用本方案治理污染较为严重的黑臭水体,可初步消除水体黑臭、改善水体水质,能在较短的时间内获得较好的治理效果,成本较低、不产生二次污染,该技术可尝试推广应用在城镇黑臭水体的修复工程中。另外,由于案例坑塘为生活纳污坑塘,其污染物主要为生活污水,污染物成分简单,本文所述复合生物技术是否适用于污染物成分更为复杂的黑臭水体的治理有待进一步研究。