均分区域法标记试验区域的行人保护试验研究

2021-03-05王臣郝赓裴元津

王臣,郝赓,裴元津

(中国汽车技术研究中心有限公司,天津 300300)

0 引言

在我国现代化进程中,道路交通基础设施建设以及相关法律法规的制定和实施未能及时同步匹配汽车保有量增长速度,加之中国庞大的人口基数,使得人车混行道路大量存在,行人交通事故发生频率同比发达国家居高不下[1]。据统计,在2004—2007年间,中国交通事故中的行人死亡人数占总死亡人数的比例均在 25%左右[2];2008年,共有8.2万人死于26.5万起汽车道路交通事故中,行人事故占其中2.3万例,并有超过50%的行人安全事故发生于人车混行道路工况[3]

各汽车主机厂和研发机构大力研究对行人保护有利的技术和车辆结构改进措施,如:优化发动机罩内板结构、改进机罩材料物理性能和使用可压溃吸能铰链以及可压溃式大灯支架等措施有效地改善了头部碰撞伤害值较大区域的测试表现;部分坚硬结构区域仍需重点关注,优化结构、更换材料等方式能够有效降低雨刮器轴和 A 柱部位的刚度;可压溃吸能雨刮轴的出现也能够有效降级该部分的头型碰撞试验伤害值;采取不同的车辆零部件布置方式亦是一种可行的改进方法,合理地布置发动机罩下面的部件结构,使发动机罩下面有足够的吸能空间,将原来处于头型试验区域内的雨刮器轴移到头型试验区域外。对于行人腿部来说,保护措施就是设计吸能保险杠结构(包括:保险杠内部吸能空间、保险杠吸能泡沫),设计合理的保险杠内部的支撑结构;设计合理的保险杠外观造型、保险杠高度和保险杠角,通过这些方法来提高车辆对行人腿部的保护性能。各种新技术逐步被用在行人保护领域,主动式弹起机罩系统和行人安全气囊的出现,为提高车辆行人保护性能提供了新思路。

1 头型试验方法

头型试验的测试方法均采用均分区域法。当车辆生产企业没有提供网格点的预测结果时,采用均分区域法来划分头型碰撞试验区域。

由图1可以看到,头型试验区域被分为12个均分区域,每个均分区域被分为4个区。试验前,每个均分区域内,任意选择一个试验点,最多不超过12个试验点,头型试验点距发动机罩侧面基准线的距离应不小于82.5 mm,任何两个试验点间的距离应不小于165 mm;试验点应该选择伤害值较大的位置[4]。

图1 头型试验区域12等分图

下面对某几款车型的头型试验结果进行分析,内容包括车辆的基本信息、冲击位置、冲击速度、冲击过程的最大加速度、伤害值、冲击点Z向吸能空间。

1.1 车辆A头型试验结果分析

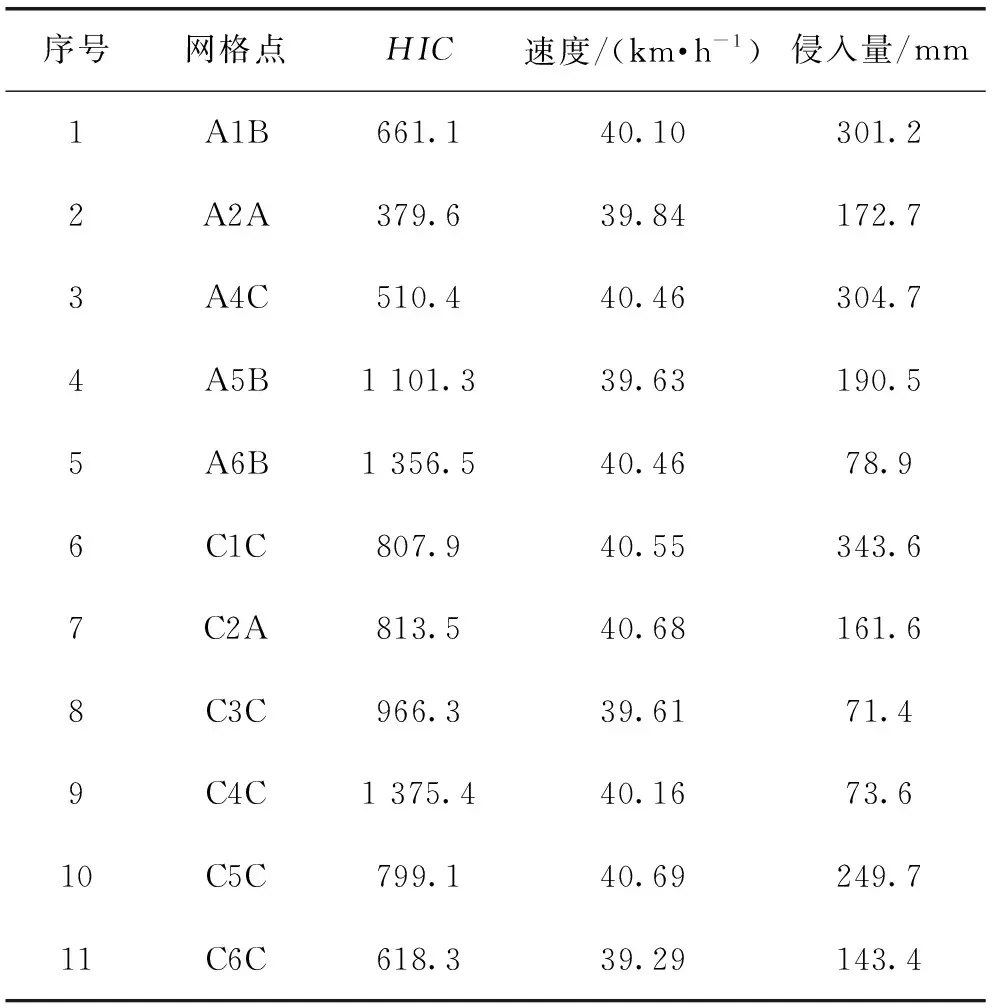

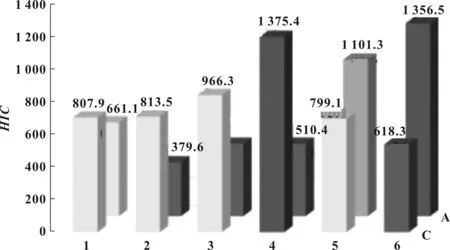

表1为车辆A基本信息,图2为均分区域法得分分布,表2为车辆A头部试验结果。

表1 车辆A基本信息

图2 均分区域法得分分布

表2 车辆A头部试验结果

通过试验结果及图3可以看出A1和C1区失分较为严重,发罩中部得分情况好于发罩两侧;儿童头型试验区HIC值普遍低于成人头型试验区。下面就失分较严重的区域,进行结果分析。

图3 各区域HIC分布

A1区所选的冲击点为A1C点,部分试验结果列于表3,该位置位于车辆发动机罩铰链附近,吸能空间较小,头型的侵入量为65.7 mm。

表3 试验结果(A1C)

图4和图5分别为A1C点的加速度-位移曲线和加速度-时间曲线。由图可以看出:在头型碰撞有效积分区间内(2.1~10.4 ms),加速度出现了两次波峰,证明在头型冲击器碰到发动机罩后,又碰撞到坚硬的部件,因此造成了加速度曲线出现2次波峰,所以在车辆选择铰链的时候,可以选择可压溃式铰链,避免造成2次碰撞到铰链,使合成加速度变大,最终使得HIC值变大。

图4 加速度-位移曲线(A1C点)

图5 加速度-时间曲线(A1C点)

A2区所选的冲击点为A2A点,该位置位于车辆前风挡玻璃陶瓷带处,且处于仪表板上,冲击速度为39.63 km/h,头型的侵入量为68.1 mm。A2A试验结果见表4。

表4 试验结果(A2A)

图6和图7分别为A2A的加速度-位移曲线和加速度-时间曲线。由图可以看出:在头型碰撞有效积分区间内(1.8~11.9 ms),头型碰撞的位置为前风挡玻璃陶瓷带处,因为该位置为风挡玻璃、车辆仪表板、车辆钣金件结合的位置,因此在碰撞过程中吸能空间不足,且所碰撞部件都较坚硬,在头型冲击器碰撞到玻璃后,还会继续碰撞到仪表板、车辆钣金,造成合成加速度较大。若能将玻璃陶瓷带下方的车辆钣金件尽可能弱化(例如制造成悬臂梁式等等),则会减小合成加速度,使得HIC值减小。

图6 加速度-位移曲线(A2A点)

图7 加速度-时间曲线(A2A点)

A5区所选冲击点为A5A点,该位置位于车辆仪表板处,冲击速度为39.97 km/h,头型的侵入量为71.4 mm。A5A试验结果见表5。

表5 试验结果(A5A)

图8和图9分别为A5A点的加速度-位移曲线和加速度-时间曲线。由图可以看出:在头型碰撞有效积分区间内(1.9~13.7 ms),头型碰撞的位置为仪表板上方风挡玻璃处,该位置吸能空间不足,且玻璃下方为仪表板,因此在碰撞过程中合成加速度较高,造成HIC值较大。该位置可以通过改变车辆造型,使得车辆的包络距离改变,碰撞点前移,头型的第一接触点为发动机罩后边缘,这样就会使得头型碰撞后有所缓冲,加速度会一定程度减小,从而使得HIC值变小。

图8 加速度-位移曲线(A5A点)

图9 加速度-时间曲线(A5A点)

C1区所选冲击点为C1D点,该位置位于车辆前大灯处,冲击速度为40.10 km/h,头型的侵入量为65.3 mm。C1D试验结果见表6。

表6 试验结果(C1D)

图10和图11分别为C1D点的加速度-位移曲线和加速度-时间曲线。由图可以看出:在头型碰撞有效积分区间内(2.1~9.5 ms),加速度出现了两次波峰,说明在头型冲击器碰到发动机罩后,又碰撞到了车的前灯,因此造成了加速度曲线出现2次波峰,因此在设计大灯时要弱化大灯的安装支架,以此来减小头型碰撞的加速度;也可以通过设计好发动机罩的造型,来增大大灯碰撞区域的吸能空间,这样就能有效的减小HIC值。

图10 加速度-位移曲线(C1D点)

图11 加速度-时间曲线(C1D点)

2.2 车辆B头型试验结果分析

车辆B基本信息见表7。均分区域法得分布如图12所示。车辆B头部试验结果见表8。

表7 车辆B基本信息

图12 均分区域法得分分布

表8 车辆B头部试验结果

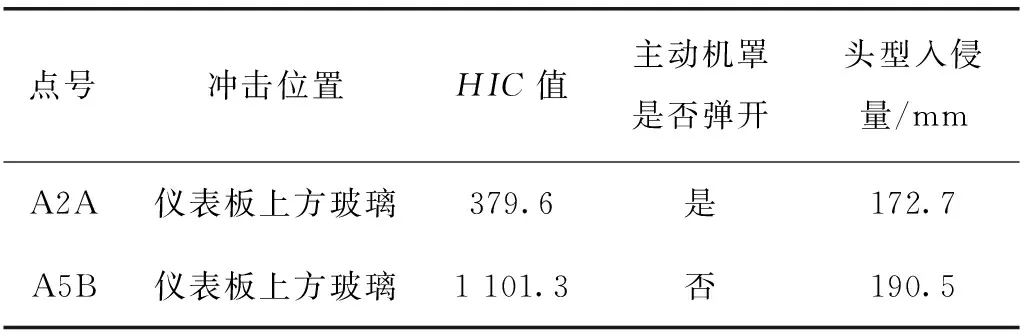

由图13可以看出,主动弹起式发罩在发动机罩铰链附近举升,这样可以增大成人头型试验区下方缓冲空间,有效减少成人头部伤害值,造成成人头型试验结果优于儿童头型。该车具有主动式起机罩,因此设立了两个对照组(表9和表10),来比较发动机罩弹起与闭合的HIC伤害值差异。

图13 各区域HIC分布

表9 对照组1试验结果

表10 对照组2试验结果

由对照组1的碰撞结果(HIC值)的比较可以看出,在主动发罩打开的情况下,HIC值减小了51%。由对照组2的碰撞结果(HIC值)的比较可以看出,在主动发罩打开的情况下,HIC值减小了66%。

由两组比对组的试验结果可以看出,主动式弹起机罩的打开对HIC结果的影响非常大, 在主动发罩弹起的情况下,HIC值都减小了1/2以上,说明主动机罩地弹起,增大了吸能空间,使得头型在碰撞的过程中能量被吸收,使得HIC值有效减小。

A5区所选冲击点为A5B点,该位置位于车辆仪表板上方风挡玻璃处,冲击速度为39.63 km/h,头型的侵入量为190.5 mm(表11)。由图14和图15可以看出:在头型碰撞有效积分区间内(12.2~25.2 ms),头型碰撞的位置为仪表板上方风挡玻璃,该位置吸能空间不足,且玻璃下方为仪表板,在碰撞过程中合成加速度增大,造成HIC值变大。该位置可以通过改变车辆造型,使得车辆的包络距离改变,使得碰撞点前移,让头型的第一接触点为发动机罩后边缘,这样就会使得头型碰撞后有所缓冲,加速的不会很大,这样就会使得HIC值变小。再有前文提及的,使用主动式弹起机罩,来增加吸能空间,减小加速度,以此来减小HIC值。

表11 试验结果(A5B)

图14 加速度-位移曲线(A5B点)

图15 加速度-时间曲线(A5B点)

C4区所选冲击点为C4C点,该位置位于车辆发动机罩锁处,冲击速度为40.16 km/h(表12)。由图16和图17可以看出:在头型碰撞有效积分区间内(1.9~9.6 ms),头型碰撞的位置为车辆发动机罩锁,该位置吸能空间不足,通过图17可以看到,在碰撞过程中出现2次波峰,第1个波峰为头型碰撞到发动机罩产生的,第2个波峰为头型碰撞到罩盖锁后产生的,因此造成HIC值变大。该位置可以通过改变发动机罩内板结构,例如罩盖锁与发动机罩内板之间设计隔层,使得锁钩与发动机罩内板有足够空间距离,这样在碰撞过程中使得头型在碰撞过程中有足够的吸能空间,减小加速度,使得HIC值减小。

表12 试验结果(C4C)

图16 加速度-位移曲线(C4C点)

图17 加速度-时间曲线(C4C点)

2.3 A,B两款车试验结果比对

通过以上对两款车的试验结果分析,相同碰撞位置,对于不同材料的发动机罩,以及是否装有主动式弹起发动机罩,对头型碰撞的结果有着很大的影响。两款车对比试验结果见表13。

表13 试验结果

由表13可以看出,A、B两款车,在头型冲击区域相同的位置情况下,A车的伤害值要比B车低了33.6%。

对照组B车试验结果见表14。

表14 对照组B试验结果

由表13可以看出,同一款车,发动机罩对称的位置碰撞结果(HIC值)的比较可以看出,在主动发罩打开的情况下,HIC值减小了66%。

3 结论

文中以日韩系车A与日韩系车B车型进行均分区域法行人保护头型碰撞试验,并对几个典型头型试验点位进行细致分析。B级轿车A车型头型试验得分7.75,主要失分原因为:A区试验点位于车辆A柱附近,A柱较硬且无吸能空间,因此得分较差;C区试验点位于车辆前大灯安装支架附近,安装支架距离发动机罩较近,没有足够的吸能空间,因此该位置得分较差。B级轿车B车型头型试验得分8.75,主要失分原因为:罩盖锁以及前大灯附近,距离机舱内部距离较近,吸能空间较小,因此会失分,该车配备了主动弹起式发动机罩,由于该车的主动机罩地弹起,使得靠近发动机罩后延区域距离发动机舱内部部件距离变大,有足够的吸能空间,对比未进行主动弹起式发动机罩试验的点位,伤害值约减小66%。由此可见吸能空间的大小直接影响到头型碰撞结果的大小,因此主机厂在车辆前期设计时,应该把吸能空间留得足够大,使得头型碰撞的伤害值尽量减小,减小对行人的伤害。