北欧国家幼儿园课程对关怀价值观的认同与践行

2021-03-02孙晓轲

[摘 要] 幼儿园课程需要价值观的引领。包括丹麦、瑞典、芬兰、挪威、冰岛在内的北欧5国非常重视关怀价值观,这既与其悠久的学前教育机构历史有关,也与相关哲学、心理学方法论的深刻影响有关。北欧国家在制定幼儿园课程政策时都强调了教师创建关怀关系的责任,与关怀价值观相对应的关键词在其课程政策文本中的出现频次和占比普遍较高,为儿童提供关怀被确定为幼儿园的重要机构职能。在关怀价值观的引领下,北欧国家的幼儿园逐步形成了保育、教养和教学三者相统一的课程模式。教师不仅通过关怀来满足儿童的需求,而且为儿童提供了以关怀方式行事的学习准则与榜样,这有助于儿童建构和内化关怀价值观。与此同时,关怀还被视为一种文化扩展和学科交流的手段。教师通过关怀和参与儿童活动,积极引入新的内容与知识,并给予相应的活动建议,从而有效地促进了儿童的学习和发展。可见,要实现价值观对幼儿园课程的引领,应从理论上加强对价值观的理解与认同,避免将其简化为技术上的行动;应注意政策引领,增强价值观的导向力;应构建整体性的课程模式,发挥价值观对幼儿园课程自上而下全方位的引导与目标指向作用。

[关键词] 课程价值观;关怀价值观;幼儿园课程

价值观是课程的核心,即使对于教育系统中最基础的学前教育来说也是如此。一方面,价值观引领着课程政策,可以作为指导教育行为的原则和指南,以支持儿童的福祉、学习和发展;另一方面,价值观作为判断特定行为是否可取的标准,可以通过课程实践来进行传递和渗透,以促进儿童对价值观的理解,使他们能够按照这些特定的价值观行事,为他们更好地成为所属的社会成员做准备。幼儿园课程不同于中小学课程,它具有更大的自主权,具有更多元化的色彩,但同样需要价值观的引领。不同价值观引领下的课程承载着幼儿不同的童年生活方式,在这种生活方式中发生着与教师、同伴的交往,发生着与环境中事物的相互作用,同时也逐渐形成了幼儿的独特人格。在我国幼儿园教育实践中,虽然幼儿园课程开发的热情很高,成果也很丰富,但通常没有明确的价值观引领,这势必会降低我国幼儿园课程开发的质量。

目前,平等、民主、关怀、能力、效益、纪律等都是課程应确立的基本价值观念。由于幼儿教育的特殊性,关怀价值观成为受到普遍重视的主流、核心价值观,无论是发达国家还是发展中国家都强调关怀价值观的重要性,北欧①国家也不例外,甚至对关怀价值观的关注更加突出。关怀价值观是作为儿童与共同体内其他人之间的道德和情感关系来存在的,它旨在满足儿童的基本需求;关怀价值观反映在教育工作者鼓励孩子们互相安慰,对他人表示同情,使儿童不伤害他人,对他人表示理解并表现出同情心等方面。[1]最近的一项研究表明,关怀不仅是北欧幼儿教育工作者的工作基础,也是他们高度优先考虑的价值;关怀不仅对儿童集体教育具有价值传递意义,并且能更经常地传达给个别儿童。[2]

一、在历史渊源和理论土壤中赢得对关怀价值观的价值认同

任何一种价值观的持续存在都有赖于合法性的支持,这种合法性或带有时代的历史印记,或根植于理论土壤中,以多种形式进行着思想上的说服、理解、接受与认同。[3]

(一)基于北欧学前教育历史发展的总结,形成对关怀价值观的事实认同

关怀价值观的事实认同与北欧悠久的学前教育机构史息息相关。北欧国家的学前教育机构史可以追溯到19世纪初。在丹麦,慈善组织于1824年为贫困工人子女设立了第一个庇护所,孩子们在这里可以得到保护、食物和衣服,并被教导要遵守纪律、保持整洁和服从。19世纪中期瑞典也为穷人的子女设立了第一个托儿所,它是在父母工作期间为孩子提供保育、托育的地方。20世纪20、30年代,现代意义上多元化的学前教育机构,由女性政治家、中产阶级妇女和基督教组织带头提出并建立,北欧第一批学前教育机构建立的目的就是为贫穷家庭儿童提供无法从被迫外出工作的家长那里得到的照顾和关怀,而学前教育机构中女性教育工作者居多,他们常常将自己定位为保护、安慰和满足儿童需求的照顾者。

关怀价值观的事实认同来源于北欧学前教育政策中对性别平等和女性权利的保障。20世纪50、60年代是北欧福利国家扩大的黄金时代,而富有关怀精神、支持妇女对劳动力市场的参与和公共及私营机构之间共享育儿需要的学前教育政策是与北欧福利国家发展有关的许多成功事例之一,是福利国家政策扩张的一部分。当时,北欧国家的劳动力结构发生了重大变化,其中决定性的变化是与劳动力市场有关的妇女角色的改变。比如,在丹麦,1960年妇女的劳动力市场参与率为44%,1970年为54%;1967年,10%的0~6岁儿童能上幼儿园,1977年增加到30%。[4]北欧国家妇女的劳动参与要求提供安全和高质量的学前教育,于是,广泛的公共日托系统开始建立。当时,学前教育机构建立的主要目的是使父母兼顾家庭和工作生活,通过确保女性以及父母的权利来保护他们的孩子,幼儿园课程主要强调保育和关怀。比如,瑞典于1961年颁布的《儿童照顾法》、挪威于1954年颁布的《儿童保护法》、丹麦于1976年颁布的《社会援助法》都规范了对学龄前儿童的强制性保育和关怀服务。[5]在当时的幼儿园中,保育、关怀比教育、学习占的比例更重,地位更高。

(二)基于哲学、心理学等方法论基础,形成对关怀价值观的行为认同

发展心理学把婴幼儿视为“脆弱”的孩子,认为儿童的需要与孩子的年龄和成熟度有关,这为幼儿园课程中关怀价值观的行为认同奠定了基础。西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)的精神分析理论、让·皮亚杰(Jean Piaget)和埃里克·H.埃里克森(Erik H.Eriksson)的儿童分阶段发展理论对北欧人对儿童的理解和关怀产生了深刻影响。由于把婴幼儿看作是“脆弱”的孩子,就产生了一种观念,即孩子要茁壮成长,最好是有一个照顾者,一个关怀他(她)的人。因此,北欧国家反对学前教育机构把重点放在儿童的学习上,它强调教师照顾儿童的态度,并将有爱心、有关怀能力的母亲形象设置为北欧幼儿教师的榜样。[6]

关怀价值观的行为认同产生于关怀的本体论思考。德国哲学家马丁·海德格尔(1962)将关怀定义为人类生命的本质,即生命的最终需求。关怀是对其他人的关注态度,对其他人表现出兴趣并参与他人的生活。从这个角度来看,我们所有人都参与关怀活动。[7]

关怀价值观的行为认同产生于师幼互动对儿童发展价值的认可。依恋理论认为,人类具有依恋本性,因此需要照顾和关怀。依据鲍尔比(Bowlby)的观点,依恋某人意味着特殊情况下对他有一种接近和接触的倾向。在与主要照料者(母亲、父亲和儿童照料者)的早期互动中,孩子与他人的第一次接触经历、他们之间的可信赖性和互动方式会影响孩子对“自我”和“他人”的认知以及彼此关系和相互之间互动模式的创建。[8]丹尼尔·斯特恩提出了一般化互动表征(Representations of Interactions Generalised,RIG)和“与看护者共处的方式”,认为婴儿具有提取和概括平均值的能力。孩子保留了自身参与的互动记忆,并且所有RIG都作为动态结构发挥作用,帮助孩子组织自身以后与其他人的互动模式。[9]实证研究表明,孩子对主要照顾者(父母和幼儿教师)的依恋质量会影响孩子的社会情感发展和与他人的社交互动。简而言之,早期的安全依恋与儿童未来的健康发展有关,而焦虑的依恋与不健康的发展有关。[10]基于依恋理论,幼儿教师应有爱心、有耐心。研究表明,幼儿与教师、保育人员依恋关系的质量会影响儿童RIG的建构。此外,幼儿教师、保育人员对儿童同伴关系的发展也有重要影响,甚至超过母亲的影响。[11]

关怀价值观的行为认同产生于一种道德要求。幼儿教师遇到的是较弱小、依赖性较强的孩子,孩子无法自行满足自己的需要、学习和发展。因此,关怀在这里是一种道德要求。在照管和关怀过程中,早期保教工作者没有期望得到回报。从女性主义的角度来看,这种理解被称为关怀伦理或伦理关怀。

关怀价值观的行为认同产生于教师与幼儿之间的平等双向关系。诺丁斯(Noddings)认为关怀被视为“双方对对方有某种感觉的联系”[12],是一种互惠关系。幼儿教师在主体关系上,以平等的双向关系来表达关怀,而在这种关系中每一方都必须为此做出贡献。虽然被关怀者看上去需要帮助,其所属的地位也较为弱势,但得到关怀者的关注之后,儿童可以通过对活动的积极参与,来回应教师的关怀和支持。萨特(Sartre)将吸引力和自发的帮助理解为美好生活的必要基础。孩子在关怀与照料的关系中常表现出自信和慷慨,并会发出互惠和共同行动的呼吁。可以说,孩子是建立一种美好关系的“礼物”。当幼儿教师将其照料活动建立在这样的哲学理解上时,他们就有可能将关怀的理想提高到不仅仅是关怀孩子的思想,取而代之的是,他们能够与儿童相遇,并且创建马丁·布伯(Martin Buber)所定义的“我—你”(I-You)关系,这样,孩子就会得到肯定,这种方法可以有效地支持孩子的自尊心和自信心。总之,历史经验的总结、哲学和心理学的相关理论和方法共同为关怀价值观的行为认同提供了可能性的条件。

二、通过政策制定和形成实现关怀价值观对幼儿园课程政策的价值引领

课程价值观与课程政策之间有着十分密切的关系。课程价值观只有融入课程政策中,转化为课程政策的价值喜好和追求,才能发挥其对幼儿园课程的引领力。

(一)课程政策的制定承载着以儿童为中心的关怀精神

北欧学前教育起源于卢梭、裴斯泰洛齐和福禄贝尔的理论,并在20世纪初受到一场批判进步主义浪潮的影响。20世纪20、30年代至20世纪60年代,北欧的学前教育处于“零课程时期”,课程在某种程度上一直是基于所谓的“浪漫主义儿童观”的,是用关怀、关系、活动和发展等概念来描述其课程模式的。[13]这一时期,鲜有国家层面的学前教育课程政策出台。20世纪90年代之后,随着人力资本理论的盛行、知识经济时代的推动、经济合作与发展组织(OECD)和欧洲联盟(EU)等超国家组织的影响,北欧政府逐渐发现,这种传统教育理念为学前教育提供足够多自由的同时,也承担了另一种风险——孩子的学习和发展可能在某种程度上受到了损害。[14]北欧的学前教育工作者处于十字路口,他们在考虑是要继续遵循以儿童为中心、以游戏为中心、以关怀为中心的课程模式,还是敢于朝着将学习视为幼儿教育不可或缺的一部分这个方向发展新的课程模式。20世纪90年代北欧各国开始纷纷出台并修订国家性的学习标准、课程标准等文件,课程政策开始更多地关注儿童的教育和学习。

新的課程政策的制定,虽然更多地关注了儿童的教育和学习,但是原来以儿童为中心的关怀精神始终没有改变,在所有文件中都强调了创建关怀关系的责任,并明确将其描述为成年人的责任。北欧各国课程政策制定过程中都渗透了这种关怀和教育结合的精神。丹麦在新的课程政策中,构建了一种新的课程模式即教育关怀(丹麦语“educare”),虽然这个概念依然模糊,但它试图把关怀、教育和学习等要素联系起来。[15]丹麦的学前教育工作者认为幼儿教育工作者需要理解教育不仅仅是照顾孩子,更多的是关怀孩子;在挪威的幼儿教育中,自由教育(德语“Bildung”)是一个核心概念,它将养育、学习、关怀和保育融为一体,政府通过学前教育质量计划来落实这一理念;在芬兰,课程设置明确使用“关怀”一词,使关怀、保育、养育和教学相结合,并强调关怀和孩子的福祉对于孩子专注于其他孩子并使自己参与教育活动的意愿得到提高至关重要;瑞典的学前教育课程主张一项良好的教育活动应把关怀、保育、养育和学习融为一个整体。[16]由此可见,以“儿童为中心”的关怀价值观几乎成了所有北欧幼儿教师普遍坚信的理念,引领着北欧幼儿园政策制定和实践。

(二)课程政策的形成巩固和强化了关怀价值观

有研究者挑选了对北欧幼儿教育公共政策提供见解的文件和文本作为研究对象。(如表1所示)研究发现,尽管北欧国家的相关文件略有不同,但是每个国家都有学前教育的国家课程指导方针。与关怀价值观相对应的关键词(关怀、幸福、同理心、尊重和保护)在各国的政策文本中出现的频次和比率有所不同,但普遍占比较高。研究表明,关怀是北欧所有国家课程政策中的核心价值领域。这些政策指导了北欧学前教育工作者的行为,并为幼儿提供了一个充满关爱的学习环境。

在所有北欧国家的学前教育课程政策中,为儿童提供关怀被宣布为幼儿园的重要机构职能。丹麦的社会事务部(Denmark: Ministry of Social Affairs)在2011年的《日托法案行政令》中明确提出:幼儿园应与父母合作,给予儿童关怀,以支持儿童的全面发展和自尊心,为儿童的健康童年做出贡献。

关怀价值观的描述经常与满足儿童的基本需求有关,其目的是促进儿童的身体、情感、学习不断发展。在挪威的《幼儿园内容和任务框架计划》中,关怀被视为学习的先决条件,关怀具有内在价值。关怀与教养、健康和安全密切相关,也是儿童发展和学习的重要条件。

关怀价值观是作为儿童与共同体内其他人之间的道德和情感关系来存在的。根据课程指导原则,为儿童提供关怀是学前教育者的责任和义务,体验关怀也是儿童的主要权利之一。例如,芬兰的课程政策表明,孩子的幸福感是在温暖稳定的关系以及团结和有归属感的同伴群体的感觉中产生的。课程政策要求教育工作者善解人意、坚定不移、敏感,要对孩子的感受和需求做出反应,并倾听孩子的意见。芬兰的《国家学前教育课程指南》规定:“很小的时候,孩子们就需要一位经常在附近并且知道他们个人交流方式的教育者。当孩子主动互动时,教育者要给出共情式的反应,从而鼓励孩子互动。”在挪威的《幼儿园内容和任务框架计划》中也提到了关怀的概念,该计划认为儿童的发展与良好关系的发展息息相关。关怀“增强了孩子建立自信心、对他人的信任、建构良好关系并逐渐承担起对自己和团体更大责任的能力”。[18]

关怀价值观的建构与儿童同情心的发展息息相关。关怀价值观要求孩子们不伤害别人,理解和表现出同情,互相帮助,并与他人相处得很好。在挪威的课程政策中,关怀被称为教师与儿童之间以及儿童与同伴之间的相互关心。冰岛的《国家学前教育课程指南》中指出:在幼儿园的日常活动中,要注重关爱、体贴、互助,应该经常性地讨论如何与人团结和对他人表示同情。在日常生活中,每个人的独特性和意见都应该受到尊重和鼓励。瑞典的《学前教育课程》提出,幼儿园的目标应该是培养孩子对他人的同情和关心,以及对人们的观点和生活方式差异的包含和尊重。

综上所述,关怀的价值观已嵌入在所有北欧国家的核心课程政策文本中了。作为一种具有强制性和权威性的外在力量,课程政策不仅是课程价值观的重要载体,而且其一旦形成,必然会巩固和强化其所承载的价值观,为关怀价值观的培育和践行提供硬性保障。

三、基于保育、教养和教学相统一的课程模式达成关怀价值观的价值整合

关怀价值观是北欧幼儿园课程实践中的一个主要主题,而这个主题是在保育教养和教学相统一的课程模式中来实现的。如前所述,北欧的挪威、瑞典、芬兰、丹麦等均以政策的形式表述了这种关怀和教育的结合。

(一)关怀价值观的三维价值:需求—关怀、教学—关怀与教养—关怀

依据挪威学者洪德德(Hundeide)对关怀的理解,关怀具有情感支持、新知识取向和价值观规范三维价值。[19]

1. 需求—关怀(need-care),即通过关怀来满足儿童的需求。

儿童具有一些基本需求,如对身体的护理需求,对考虑和赞赏的本体需求,这是需要保教工作人员通过关心、关怀来满足的。正如诺丁斯提出的建立关系的两个维度:关注和动机移置。关注一词描述了儿童保教工作者的敏感性、开放性、责任感、易感性和移情态度。动机移置涉及幼儿教师的动机、关心和理解他人的意愿,是一种基于智力和情感的动机准备。

需求—关怀一方面可以通过身体在场,如各种情感手势、模仿以及眼神的互动与身体的接触来传达,让孩子在关怀中获得安全感。比如教育者可以调节自己的声音,以一种轻柔、童化的声音与孩子们交谈,也可以通过凝视来传达关怀。[20]另一方面,需求—关怀可以通过精神、情感的在场来实现。比如幼儿教师和儿童通过共同参与某项活动、共同分享某段经历,通过心理接触,以积极的情绪与孩子进行亲密的对话,对孩子表现出兴趣,并以“喜欢你”和“我对你的经历很感兴趣”的形式表达情感关怀,让孩子得到认可和尊重。基于关怀的价值,北欧幼儿教育工作者发展了他们所说的“扶手椅式教学法”。[21]这种教学法的重要方面是保持冷静和坐下来,在情感上、心理上和文化上都与孩子亲近,并适应孩子的方式和活动,扩展情感存在的概念,并将凝视作为沟通行为的重要组成部分。

总之,需求—关怀可以通过情感的支持和情感對话实现。考虑到儿童情绪的反应,可以通过帮助和保护儿童、尊重和倾听儿童,从而落实需求—关怀。

2. 教学—关怀(teaching-care),即关怀可以被作为一种文化扩展和学科交流的手段。

通过关怀来满足儿童的学习和发展需求,幼儿教师必须参加儿童活动,积极引入新内容和知识,并给予相应的活动建议,从而有效促进儿童的学习和发展。正如维果茨基所强调的那样,人类是文化人,学习过程是在最近发展区的活动,在儿童自己学到的东西和他在与更有能力的人一起活动时学到的东西之间取得平衡。

首先,教学—关怀可以通过教学方法和策略来表达。一方面,要利用教学策略处理理论与实践之间的关系,在尊重儿童的前提下使儿童保持对新知识学习的敏锐度和对课程内容的理解;另一方面,应在课程实践中通过教学策略向儿童提出挑战,向儿童提供信息并让他们接受新的文化体验,以支持其学习和发展。在以增加意义和创造意义为特征的对话中,成人和儿童有着共同的关注焦点,幼儿教师是儿童生活世界中的同伴,他们支持孩子对世界作出的解释,并给出与孩子目前的理解不同的解释。洪德德(Hundeide)将这种对话定义为在已知与未知之间架起的一座桥梁,或者用维果茨基式的措辞来表达:在最近开端区的旅行。接着,教学—关怀的另一种方法是让儿童有发言权,倾听他们的意见,认真对待并帮助他们实现自己的想法和观点。为了能够理解孩子的观点,幼儿教师必须了解孩子的思想。在教育环境中采用孩子的观点意味着建立与孩子的思维和沟通方式相一致的日常教学实践。比如,瑞典研究员萨缪尔森 (Ingrid Pramling Samuelsson)利用与孩子的访谈和对话来阐明孩子的观点,以此作为早期研究和实际课堂工作的基础。

3. 教养—关怀(upbringing-care),即通过关怀来教养儿童建构正确的价值观、规范。

正如研究所认为的那样,儿童与幼儿教师的关系为儿童的个人和社会发展铺平了道路,有同情心和善解人意的幼儿教师为儿童提供了以关怀方式行事的学习准则和榜样。

首先,教养—关怀需要通过幼儿教师的榜样示范来实现。价值观教育不是基于课程,而是基于保教工作人员,他们是有意识地促进和示范美德的人。教师必须意识到这一观念,并以身作则,以便更加自觉、明确和合格地担任价值观教育者。其次,可以通过幼儿教师与儿童之间限定性的对话和讨论来实现教养—关怀。教育首先要营造一个谨慎的、有纪律性、有道德性的氛围和情境,成年人应在不侵犯儿童的控制权和主动性的前提下对情境给出说明并提出限制,使其更具有控制性和指导性,以支持和引导孩子进行有目标的活动,从而减少反社会和攻击性行为、减少包括同伴欺凌行为的发生。

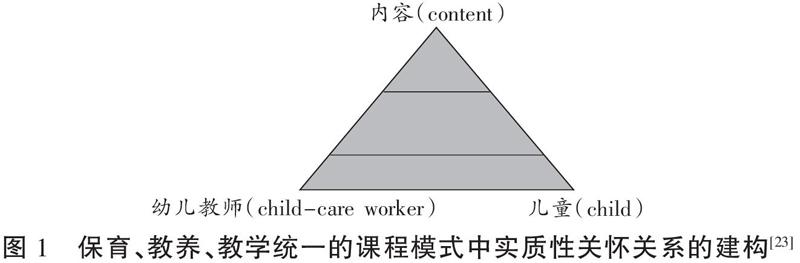

(二)关怀价值观的价值整合基础:保育、教养和教学相统一的课程模式

教师与儿童的关怀具有三个不同的维度,这些维度具有辩证性的联系,并具有相互关系、情感亲和力和“整体性”。其中整体性需要在保育、教养和教学相统一的课程模式中实现。幼儿教师应该注重教学和学习,与此同时,也不能牺牲保育的传统和关怀精神。布鲁斯特罗姆 (Brostrom)将这些过程概念化为保育、教养和教学的统一,他主张将教养、保育、教学纳入教育概念中,幼儿教师通过这一概念反思教学实践的形式和内容,实现关怀价值观的价值整合。[22]

价值整合不仅需要建构具有形式而且需要建构具有实质性内容的关怀关系。如图1所示,“内容”的概念是指儿童可能获得的各种体验,包括幼儿教师介绍的经验、儿童创造的经历。它可以是儿童和幼儿教师关注的共享主题(例如,他们一起阅读的书中的动物主题)、课程中描述的特定主题,也可以是在幼儿园日常生活中儿童自发发现的问题和参与的活动。“幼儿教师—儿童”一行描述了成年人与儿童的关系,三角形“幼儿教师—内容”的左边一行描述了成年人对教育内容、课程的反思和选择,以及在实践中的组织方式,三角形“内容—儿童”的右边一行描述了儿童如何对待和学习课程内容。从狭义的角度来看,可以说“幼儿教师—儿童”表达了关怀的维度,而“儿童—幼儿教师—内容”则表达了教养和教学的维度。因为幼儿教师是目标导向的,支持孩子对内容的理解和学习,这可以定义为教学;同时幼儿教师关注主题所传达的价值观和规范,影响了孩子的道德判断可以被定义为教养。

幼儿教师每天与个别儿童和小群体儿童互动,他们试图从孩子的角度出发,支持并满足孩子的需要。例如,一个3岁的男孩抓住幼儿老师的手,试图往外走,教师能够解释这个男孩的意图——他想到操场上看鸟,我们称这种教育活动为需求—关怀。这种互动中,儿童和幼儿教师也可能接触到一些价值观和规则,例如不要吓到或者伤害鸟类。此外,孩子有一种被以欣赏的方式对待的经历,从长远来看,对他的价值观和规则的认知和内化是有一定影响的,这就叫做教养—关怀。同时,幼儿教师和儿童也有一个共同的讨论内容:他们看着鸟,谈论它们的名字、习性和饮食。由此,孩子获得了关于鸟类的新知识和新技能,我们称之为幼儿教育工作者的教学—关怀。在上面的示例中,幼儿教师通过提供共享活动来支持孩子的兴趣。虽然仅进行了一项活动,但是,此活动是三维的,是关怀、教养和教学的统一。

幼兒园的课程建构与实施需要同时触及需求—关怀、教学—关怀、教养—关怀这三个方面,只有实现关怀价值观的价值整合,才能更好地发挥其引领作用。

四、启示

(一)从理论上加以反映与认同,以避免将其简化为技术上的行动

要增强关怀价值观的行为认同,一个很重要的方面就在于增强关怀价值观的说服力。正如马克思所说:“理论一经掌握群众,也会变成物质力量;理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。”因此,要实现关怀价值观的行为认同就要增强关怀价值观的说服力,增加学前教育工作者对于理论的“知”和“信”。换句话说,要让理论内化成幼儿教师内心坚定不移的信念。因此,仅仅将关怀简化为工具性的行动,在身体上接近儿童却缺乏情感和信念的投入是不够的,关怀必须与教育和课程理论、哲学和心理学理论等联系起来,以促进儿童的学习和发展。

实现理论内化需要学前教育工作者深刻理解关怀核心价值观的内涵,对关怀价值观有一个理性认知。在课程建构与实施过程中要明确关怀价值观体现了儿童的根本利益,是一种道德要求,也是一种互惠关系。只有当幼儿教师对关怀价值观有了正确的认识,才能让他们从内心相信关怀价值观的存在意义,从而为增强关怀价值观的说服力奠定基础。

理性认知解决了关怀价值观在幼儿教师这里“知”的问题,但要使关怀价值观获得行为认同,还要解决“信”的问题。这就需要幼儿教师对关怀价值观的哲学、心理学方法论产生情感认同,从而实现理论内化;需要他们明白关怀价值观的相关哲学、心理学理论不是高深的理论,而是与幼儿园日常生活和课程实施密切相关的一种价值目标和行为规范,从而让其自愿从内心去接受和认可。当幼儿教师将关怀价值观内化为自己内心坚定不移的信念,他们在课程实践中就必然会遵循关怀价值观所倡导的原则和方法。

(二)注重政策引领,增强关怀价值观的导向力

价值观是幼儿园课程最深层的内核,决定着幼儿园课程建构与实施的性质和方向,体现着学前教育的理想和精神高度。以关怀价值观引领幼儿园课程政策,一个重要目的在于牢牢树立以儿童为中心的“关怀精神”的理想信念。

培育和践行关怀价值观,既需要强化教育引导,又需要加强制度规范、政策保障。如果说理想信念教育侧重于内化生成,通过主体自觉认同实现价值引领,那么完善有关课程政策体系则是强化外在规范,通过制度制定和行为约束来发挥作用。由于幼儿教师之间的差异性意识,关怀价值观经过个体加工可能产生不同的行为,有些行为甚至可能出现偏差,这就需要在培育和践行过程中注重政策引领,让幼儿教师的行为有基本的规范,符合关怀价值观所表现出来的要求,从而增强关怀价值观的课程导向力。

在堅持和完善幼儿园课程建构与实施的制度实践中,推进关怀价值观的培育和践行,需要坚持把内化与外化、教育与约束、思想引导与政策保障统一起来。幼儿园课程价值是进行课程实践的前提,要实现课程的教育目标,幼儿园课程就必须真正作用于教师和幼儿的心理与行为,[24]把培育和践行关怀价值观渗透到课程政策制定和实施的各方面、各环节,融入幼儿园课程治理全领域,体现到课程文化生产全过程,从而进一步促进关怀价值观的课程引领力。

(三)构建整体性的课程模式,整合关怀价值观的三维价值

儿童的教育既是一个积极的过程,也是一个主观的过程,个体的心理和身体发展是在与现实世界中的主体和客体的相互作用中产生的。由此个人可以获得知识、技能和价值观,以参与正在进行的民主、平等和启蒙的教育活动。在知识、技能、价值观的学习过程中,价值观是教育的核心,[25]尤其是幼儿期,因为此时是教育可以最有效地影响儿童发育的阶段。[26]但在幼儿园课程和教育实践中,价值观仍然是最受忽视的领域之一。

保育、教学和教养,虽然是三个独立的过程,每个过程都有其自己的目标,但同时也是相互交织的统一的过程。教学涵盖了幼儿教师通过反思教育目标和内容来协调学习经验的尝试,能促进儿童获得新的知识和技能;保育过程构成了儿童活动的基础,他们通过这些活动来获得健康和积极的情绪情感;教养是对过程的有意识的、系统的组织和指导,通过这些活动,儿童发展出基本的个人品质,例如意志、性格、道德和规范、态度、意识和行为。可以说,保育和教学虽然也充满了价值观,但在这里,价值观更有可能是隐含的。教养过程直接将价值观问题与其联系起来,是关于幼儿教师对什么是可取的和什么是不可取的反思,以及这些反思的具体实现。当幼儿教师从事教养工作时,价值观往往是明确的重点,是教育目标的一部分。

关怀则是把保育、教学和教养三方面联系在一起的纽带,是人与人之间的一种特殊关系,其特征是一个人专注于另一个人,并且以服务他人来支持他以幸福的方式行事。正如诺丁斯所说:“当我关怀时,我能真正听到、看到或感受到另一个人试图传达的东西。”[27]也正如国际上通用的关怀定义所述:“关怀是在身体、精神和情感上满足另一个人的需求,并致力于另一个人的养育、成长和健康。”[28]

正如班尼特(Bennett)所说,传统的“保育”和“教育”服务之间的划分并不总是符合儿童的最大利益,索默同样指出了综合的整体儿童方法的重要性,在这种方法中,学习不是以忽视游戏的重要性和儿童全面、个人发展为代价的学前教育,它可以整合保育、教养和教学的各个层面,以创造快乐和教育的学习环境,这种环境既对儿童的发展有意义,也对民主教育的总体议程有意义。我们应该从参与的幼儿教师的角度通过保育、教学和教养相统一的方式选择课程内容(问题、主题、主题等),帮助儿童适应和建构自己的意义和理解;应该给孩子们自己创造活动、支持孩子表达自己的机会;还必须组织一些活动,通过这些活动,孩子们学会共同行动,并通过对彼此的兴趣来学习适当的规范和价值观。最终在保育、教育、教养相统一的整体性课程模式中,实现需求—关怀、教学—关怀、教养—关怀三维价值。[29]

立足儿童需要,最大限度地形成课程建构与实施中关怀思想的共识,是关怀价值观实现对幼儿园课程自上而下全方位引导的目标指向。其中,价值认同是基础,对课程政策的价值引领、关怀价值观在课程实践中三维价值的整合是必然路径。教育是一项道德事业,即使价值观值很容易被忽视,但永远无法回避。在一个全球化的时代中,特别是在一个多元化和制度开放的时代,就学前教育系统而言,广泛和多样的价值观交流是至关重要的。

注释:

①虽然北欧的丹麦、瑞典、冰岛、芬兰、挪威5个国家各有其独特的政治、地理、经济、历史基础,在分析北欧幼儿园课程价值观时,需要考虑到这些不同和变化。但是,北欧启动的“学前教育价值观:未来教育基础”的研究项目表明,5个国家幼儿园课程价值观的共性是存在的,并且通常被视为同质的。

参考文献:

[1][19]STIG B, ANDERS S J, OLE H H.Values in danish early childhood education and care[C]//RINGSMOSE C, GRETHE K. Nordic social pedagogical approach to early years,international perspectives on early childhood education & development.Switzerland: Springer International Publishing,2017(15):25-41.

[2]STIG B, HANSEN O H.Care and education in the danish crèche[J]. International Journal of Early Childhood,2010,42(2):87-100.

[3]方爱东.发挥社会主义核心价值观的文化引领作用[N].安徽日报,2014-12-22(12).

[4]PLOUG N. The nordic child care regime—history, development and challenges[J]. Children & Youth Services Review,2012,34(3):517-522.

[5]KUTSAR D, KURONEN M. Local welfare policy making in european cities[J]. Social Indicators Research,2015(02):128-129.

[6][15][16][23]STIG B. Care and education: towards a new paradigm in early childhood education[J]. Child and Youth Care Forum,2006,35(5-6):391-409.

[7]海德格尔.存在与时间[M].陈嘉映,王庆节,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2014:185-188.

[8]AINSWORTH M D S.Attachment and exploratory behaviour of one-year-olds in a strange situation[C]//FOSS B M. Determinants of infant behaviour. London: Methuen and New York: Barnes & Noble,1969:111-136.

[9]ZEANAH C H. The interpersonal world of the infant: a view from psychoanalysis and developmental psychology[J]. Journal of the American Academy of Child Psychiatry,1985,25(4):582-583.

[10]SROUFE L A. Relationships, self and individual adaptation[C]//SAMEROFF A J, EMDE R N.Relationship disturbances in early childhood. New York: Basic Books,1989:45-46.

[11]HOWES C, PHILIPSEN H L C. Stability and continuity of child-caregiver and child-peer relationships[J]. Child Development,1998,69(2):418-426.

[12]NODDINGS N. The challenge to care in schools: an alternative approach to education[J]. Advances in Contemporary Educational Thought,1992(08):15.

[13]STIG B. Curriculum in preschool[J]. International Journal of Early Childhood,2006,38(1):65-76.

[14]孙晓轲,车雪莲.丹麦幼儿园课程的历史演变及启示[J].外国教育研究,2017(01):63-75.

[17]EINARSDOTTIR J, PUROLA A M, JOHANSSON E M, et al. Democracy, caring and competence: values perspectives in ECEC curricula in the Nordic countries[J]. International Journal of Early Years Education,2015,23(1):97-114.

[18]H?魧NNIK?魧INEN M. Younger children in ECEC: focus on the national steering documents in the Nordic countries[J]. Early Child Development and Care,2015,186(6):1-16.

[20]FUGELSNES K, ROTHLE M, JOHANSSON E. Values at stake in interplay between toddlers and teachers[C]//LILLEMYR O F,DOCKETT S.Varied perspectives on play and learning theory and research on early years education. Charlotte, NC:Information Age Publishing,2013:109-126.

[21]PUROILA A M, ESTOLA E, JUUTINEN J V. Arm chair pedagogy-embodying caring values in a preschool context[C]//JOHANSSON E, EINARSDOTTIR J.Values in early childhood education: citizenship for tomorrow. London: Rutledge,2018:17-36.

[22]EVA J, ANETTE E, ANNA M P. Values education in early childhood settings[M]. Switzerland:Springer International Publishing,2018:199-231.

[24]徐文娟,周丽,肖甜甜.幼儿园课程价值的达成路径:内化于心与外化于行[J].学前教育研究,2020(06):89-92.

[25]HALSTEAD J M. Values and values education in schools[C]//HALSTEAD J M, TAYLOR M J.Values in education and education in values. London: The Falmer Press,1996:13-14.

[26]KESKIN S C. What does “value” evoke for children? A detection study as to transferring values to daily life[J]. Educational Sciences: Theory and Practice,2012,12(2):1506-1512.

[27]諾丁斯.学会关心:教育的另一种模式[M].于天龙,译.北京:教育科学出版社, 2003:113-125.

[28]DAVIES C. Caregiving, carework and professional care[C]// BRECHIN A, WALMSLEYJ, KATZ S J. Peace care matters. New Delhi: Sage Publications Ltd,1998:126.

[29]BENNETT J. Early childhood services in the OECD countries: review of the literature and current policy in the early childhood field[R]. Florence: UNICEF Innocenti Research Centre,2008:1-84.