基于出行剩余理论的运输方式选择研究

2021-02-27吴群琪王佳彬王睿孙启鹏

吴群琪,王佳彬,王睿,孙启鹏*

(长安大学,a.经济与管理学院;b.综合运输经济管理研究中心,西安710064)

0 引言

改革开放40多年来,我国交通运输行业解放思想、不断深化改革,基本形成现代化综合交通运输体系。但随着我国交通运输总体规模扩张,行业结构性过剩矛盾非常明显,发展的主要矛盾要求交通运输行业持续深化供给侧结构性改革。供给侧改革的核心要义是以最恰当的运输方式最大化的满足运输需求。运输方式安排恰当与否,对运输需求的满足程度及供给侧改革的效果有决定性的影响[1]。因此,对旅客出行方式选择的研究可以为制定有效的客运供给侧结构性改革政策提供理论依据,对综合运输的发展具有重大的指导意义。

出行方式选择研究中,国内外学者尝试建立多种出行方式选择模型。这些模型多基于随机效用理论,其假设出行者保持绝对理性,选择效用最大化的方案出行。但由于出行需求具有异质性并且出行需求主体的风险决策偏好不尽相同,并非完全理性,故该理论不能精确刻画旅客出行方式选择行为[2]。

为解决上述缺陷,部分学者在离散选择模型中增加非理性或选择偏好参数。如JIN Fanglei等[3]以传统NL 模型为框架,通过引入度量偏好程度的参数,模拟出行者在选择出行方式时的决策过程,形成有限理性的方式选择模型。还有一些学者应用累积前景理论(Cumulative Prospect Theory)分析非完全理性下的运输方式选择,如Sepehr Ghader等[4]利用累积前景理论考虑出行时间可靠性对出行方式选择的影响。马书红等[5]通过累积前景理论将NL 模型所获方案客观效用及选择概率主观化,分析出行者的个体风险偏好、非完全理性决策下的出行方式选择。

上述两种研究方向,可在一定程度反应需求的异质性和风险偏好,但其出行价值的测度仍是基于效用理论。效用理论还存在一致命缺陷:其将出行者消费出行服务带来的满足感作为出行效用内涵,即该理论将出行服务视为消费产品,以此测度给消费者带来的价值。出行服务仅是需求主体达到出行目的的手段,并非消费目的[6]。出行价值取决于出行需求主体的出行目的与自身属性,与采用何种出行方式并无关联,需求主体购买出行服务仅是为达到出行目的所付出的出行代价。这种认识体现这样的哲学思想:需求是第一性的,不因能否实现而独立存在的;出行本身存在独立的价值,是否付诸实施取决于提供的出行服务是否合适。基于出行目的形成的出行价值与出行代价之差,即为出行需求主体的出行剩余价值。基于此,本文引入出行剩余理论,提出出行需求主体以出行剩余价值最大化为准则选择运输服务方式,构建出行剩余价值测度模型,并通过算例验证模型的适用性。

1 旅客运输方式选择模型的构建

为充分反应需求的异质性,同时避免效用理论在出行效用测度的致命缺陷,本文根据吴群琪[7]提出的消费者剩余理论,认为综合运输服务方式的选择机理是:在现有的技术经济条件下,需求主体依据各运输方式的技术经济特征和其他与运输方式选择相关的决策信息,选择能够实现自身出行剩余价值最大化(至少是可接受)目标的综合运输服务。

出行的剩余价值公式为

式中:P为出行剩余价值;V为出行价值;C为出行代价。为揭示旅客出行选择运输服务方式的经济机理,需要对相关特性进行分析。

1.1 出行价值V

V的特性:其一,认知性。需求主体总是基于一定的预期效用产生出行需求,针对特定的需求主体,特定的出行目的而言,预期效用是需求主体明确认知到的。旅客出行价值的内容较为复杂,因出行目的不同而异,但其共同点是能给需求主体带来预期的满足感,对其判断虽然也有一定的客观依据,但主观性更强。特别重要的出行需求,其实质在于出行预期效用很大,反之亦然。其二,差异性。从需求的异质性可知,不同的需求主体或者不同的出行实体几乎不存在相同的出行价值,这正是不同的需求主体会选择不同运输服务方式的重要原因之一。其三,时效性。按照运输经济学的基本原理,出行需求大都具有时效性,其实质是出行价值与出行过程占用时间存在一定的关联性,这与物质商品相对于特定需求主体的固定效用有本质的区别。

出行需求时效性主要有3种典型类型:

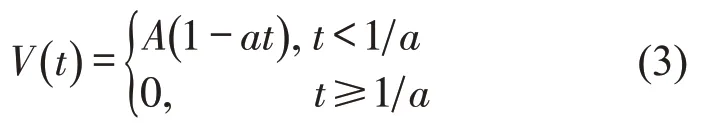

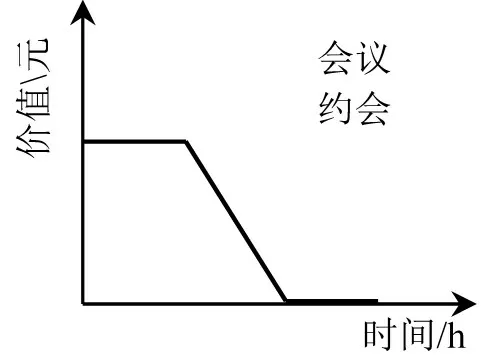

Ⅰ类,出行价值与出行过程时间占用没有必然联系的需求,如图1所示。没有明确时间约束的出行就属于这一类。其函数为

式中:V(t)为出行价值函数;t为出行时间;A为出行价值常量,其含义为出行需求立刻得到满足时的出行价值量。

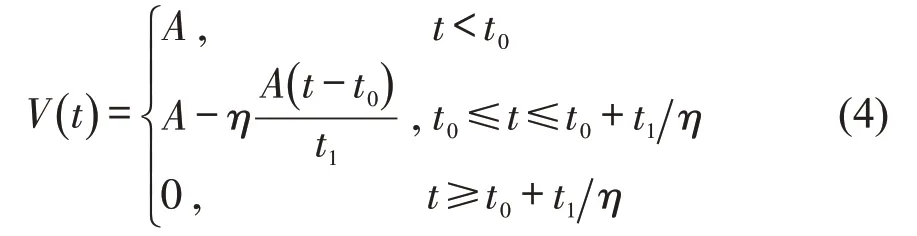

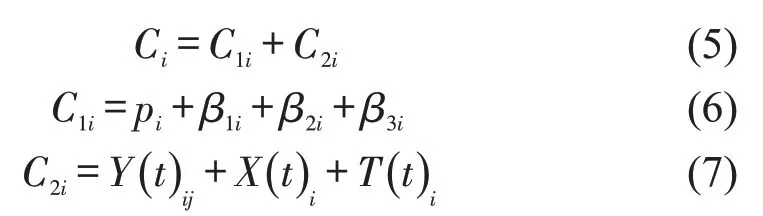

Ⅱ类,出行价值与出行过程占用时间成反比的运输需求,如图2所示。任何具有时效性要求运输需求都属于这一类,例如急病求医出行。其函数为

式中:a为时间敏感系数,a∈[0,+∞)。出行需求对时效性要求越高,a值越大;当a=0 时,表示该出行需求对时间完全不敏感,其出行价值函数等同于Ⅰ类出行需求。

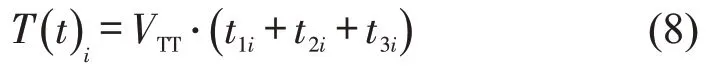

Ⅲ类,出行价值具有特定时点约束的需求,只要在特定时点之前完成出行,出行价值不变;出行过程一旦超过特定时点,则需对出行价值进行超时惩罚,如图3所示。参加会议出行就是这类需求的典型。其函数为

式中:t0为Ⅲ类出行需求的时间特定约束;t1为Ⅲ类出行需求主体在目的地参与相关活动的持续时间;为该活动的单位时间价值;t-t0为超时时间;η为超时惩罚系数,表示出行需求主体避免超时的程度,η∈(0,+∞)。例如,当会议不允许迟到时,η则趋于无穷大,一旦超时,出行价值立即降为0。

图1 Ⅰ类出行需求时效性Fig.1 Ⅰclass travel demand timeliness

图2 Ⅱ类出行需求时效性Fig.2 Ⅱclass travel demand timeliness

图3 Ⅲ类出行需求时效性Fig.3 Ⅲclass travel demand timeliness

需要特别说明的是,对于Ⅲ类出行价值函数,超时惩罚仅是对出行本身价值的直接惩罚,例如会议出行中,因超时而不能获得完整会议内容的价值损失。对于超时的间接处罚(如会议迟到将处以罚款等),应在出行价值常量A中体现,出行本身的价值和间接超时惩罚综合决定A的大小。

1.2 出行代价C

需要明确的是,本文提出的旅客出行代价是指全出行过程付出的经济及非经济代价。其中,全出行过程是指出行主体从出行需求产生到出行需求实现的整个出行活动过程。C的特性:其一,时效性,指运输过程付出的代价,通常是出行过程时间占用的函数。从客运看,时效性主要形成于3个方面,一是乘客时间价值,二是乘客的生理、心理负担,三是乘客承受的风险代价。由以上分析可知,C的时效性表现为随出行占用时间增加其总量呈现增加趋势,即C是关于t的递增函数。其二,差异性。直接支付的运输费用是C的组成部分之一。差异性就是指采用不同的运输服务方式完成同一运输过程支付的运价不尽相同。其三,或然性。在综合运输服务体系下,出行全过程可能存在中转运输环节,故存在中转运输费用,该项费用具有或然性。

在构建客运(包括城市客运)优化模型时,需要专门考虑需求主体的价格约束条件。不论是城市通勤还是外出务工出行,都属于高出行价值系列(谋生首要,体现以人为本),如果不考虑出行价格约束,即使出行代价较大,其出行剩余仍然可能大于0。但对大多数谋生出行者来说,往往经济拮据,不愿意承担过高的运价,由此构成价格约束,其数理描述为出行价格必须小于或等于某个常数。

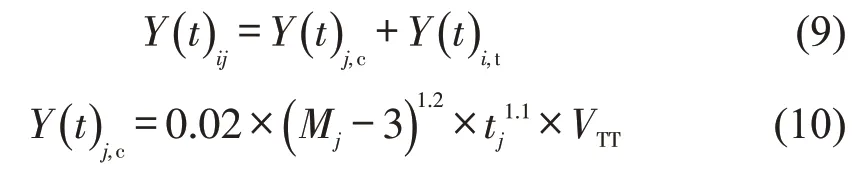

综上,旅客出行成本指全出行过程付出的直接与间接成本,第i种运输服务方式的出行代价函数为

式中:C1i为第i种运输服务方式的直接成本,包括直接票价pi,摆渡费用β1i,中转费用β2i,小件寄存费用β3i;C2i为第i种运输服务方式的间接成本,包括生理成本Y(t)ij,心理成本X(t)i,时间成本T(t)i。孙瑞芬等[8]将旅客出行成本要素进行定量化研究,表达式为

式中:VTT为出行单位时间价值,本文使用收入法对出行单位时间价值进行计量;t1i,t2i,t3i分别为第i种运输服务方式的行程时间,等待、取票时间,出行预留时间。

要实现生理成本的价值量化,需要建立一个从体能消耗到价值的映射关系。一般可以用疲劳恢复时间和出行主体时间价值表示生理成本大小。生理成本包括城市交通与通道运输的生理成本,Y(t)ij的函数为

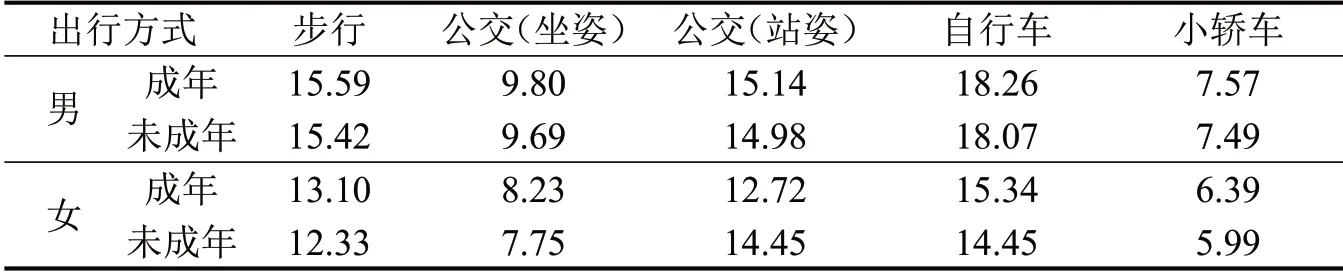

式中:Y(t)j,c为第j种城市运输方式生理成本[9];Y(t)i,t为第i种通道运输服务方式生理成本;Mj为能量代谢值(kJ·min-1);tj为第j种城市运输方式的行程时间(min)。根据相关统计资料,不同出行方式下出行者的总能耗率如表1所示。

表1 不同出行方式下出行者单位时间总消耗Table 1 Total unit time consumption of travelers under different travel modes (kJ·min-1)

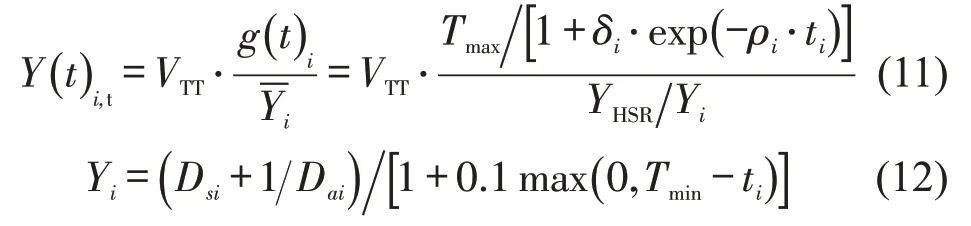

通道运输的生理成本函数Y(t)i,t[10]为

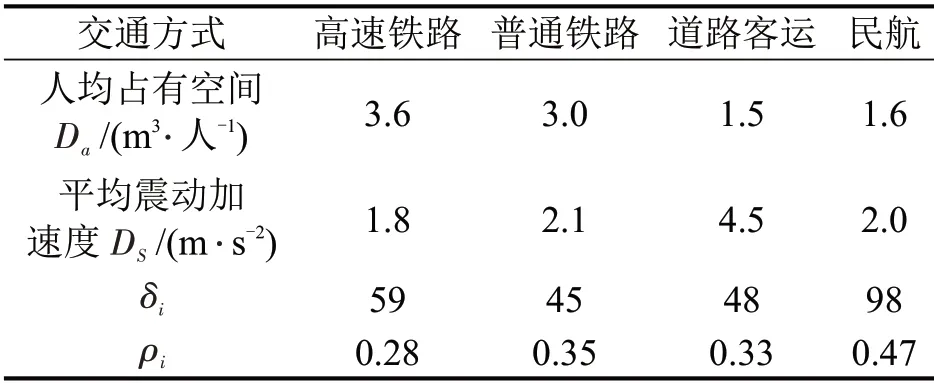

式中:g(t)i为所选交通方式i的疲劳恢复时间;Dsi为所选交通方式i的坐席平均振动加速度(m·s-2);Dai为所选交通方式i的人均占有空间面积(m3·人-1);ti为所选交通方式i的旅行时间(h);δi为当出行时间t=0 时,选择i类交通方式出行的疲劳恢复时间(即出行疲劳恢复时间的最小值);ρi为单位出行时间的疲劳恢复时间强度系数;Tmin为旅客疲劳感开始逐渐强烈的旅行时间,根据文献,一般在旅行3h后疲劳感开始逐渐强烈,故Tmin取3 h;Tmax为旅客恢复疲劳所需的最长时间,一般取15 h[10];为以高铁舒适度为基准的出行方式i恢复疲劳时间调整系数;Yi为出行方式i舒适度系数;i=HSR、Rail、Road、Avia,分别代表高速铁路、普通铁路、高速公路、民航4 种出行方式。不同运输方式平均恢复疲劳时间取值如表2所示。

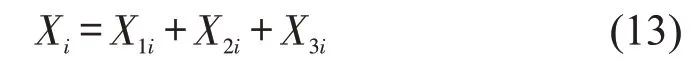

心理成本Xi的函数为

式中:X1i,X2i,X3i分别为出行安全性、可靠性、便捷性心理成本。

根据世界银行给出的时间价值推荐值,可靠性心理成本指出行延误成本,以普通时间成本的1.77倍计算。便捷性心理成本指出行过程中等待、换乘带来的心理成本,本文将每次换乘及等待的时间定为5 min,以普通时间成本的1.5倍计算。

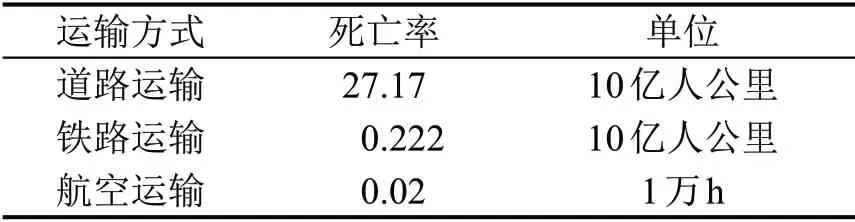

安全性成本X1i指需求主体出行时所承受的生命及财产安全的风险成本。本文依照我国交通事故死亡赔偿办法对其量化。交通事故死亡赔偿金是死者因他人致害死亡后由加害人给其近亲属所造成的物质性收入损失的一种补偿,其本质是对受害人损失的货币化衡量,符合本文提出的安全风险成本概念。赔偿办法中最主要的死亡赔偿金为受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入的20 倍。为便于计算,本文以2019年全国居民人均可支配收入(30733元)的30 倍作为需求主体由于交通事故死亡的成本。并根据彭建华[11]的研究成果及相关资料显示各种运输方式的死亡率ai,如表3所示。

表2 各种运输方式生理成本参数取值Table 2 Physiological cost parameters of various modes of transport

表3 各种运输方式死亡率Table 3 Death rates by mode of transport

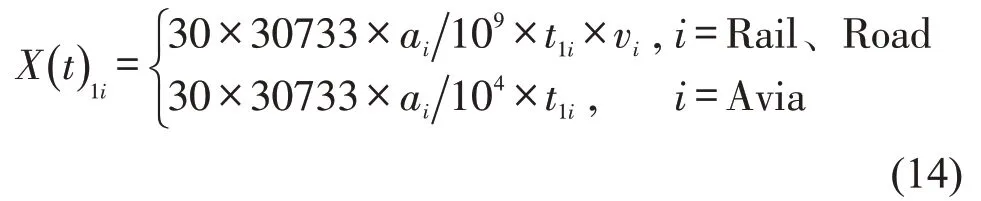

故本文的安全风险成本为

式中:ai为第i种运输服务方式的死亡率;vi为第i种运输服务方式的运营速度。

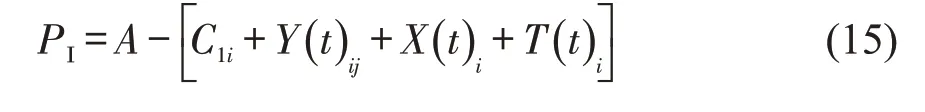

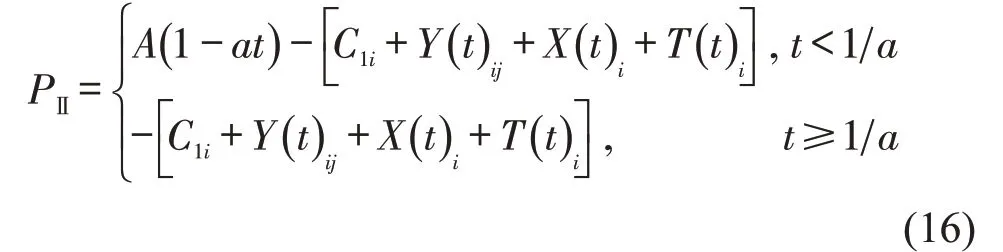

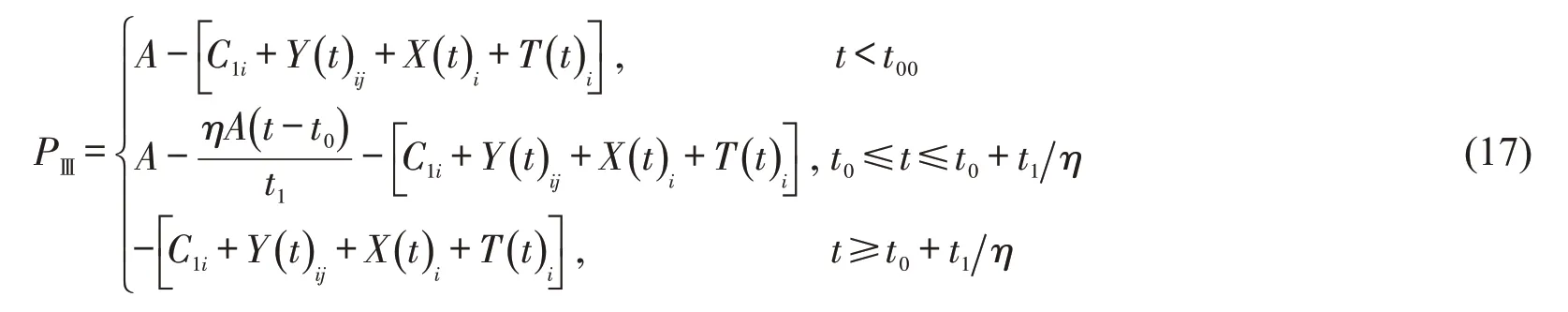

综上,联立出行价值V与出行成本C,对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类运输需求,其出行剩余价值分别为

2 旅客出行剩余价值仿真测算

为体现出行剩余价值理论与出行效用理论的差异,以具备以下信息的旅客为对象,测算基于不同需求时效性,以及不同运输方式的出行剩余价值。

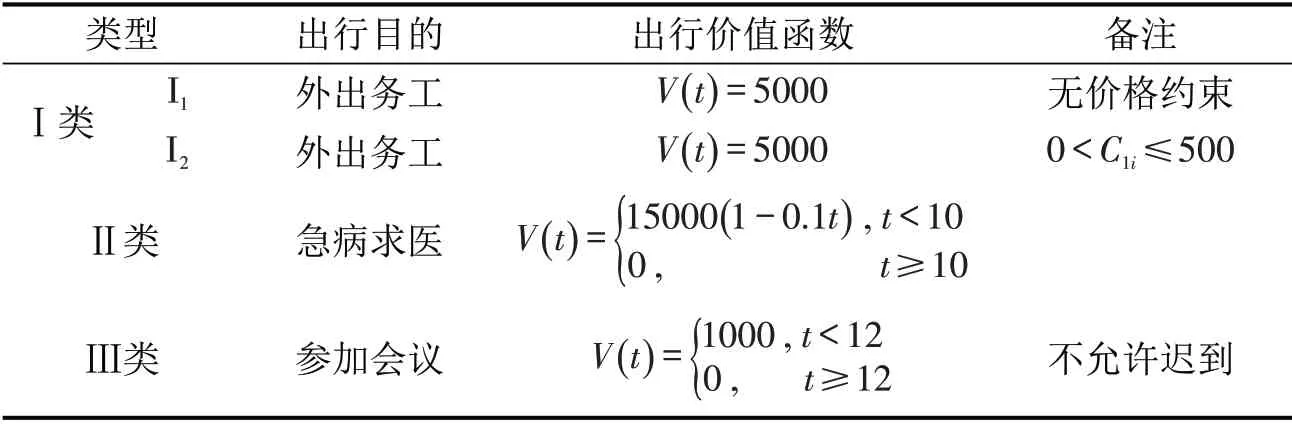

在出行价值V方面,按照1.1节分析,给出4种出行价值函数,如表4所示,其中,出行价值和价格约束的取值为主观赋值。特别需要说明的是,本文试图解决的问题是揭示出行剩余价值与需求主体选择运输服务方式之间的联系,至于按照出行目的,以及需求主体自身属性将出行价值和价格约束设定为多少为宜,并不影响本文试图解决的问题。

表4 各类出行需求的出行价值函数Table 4 Travel value functions of various travel demands

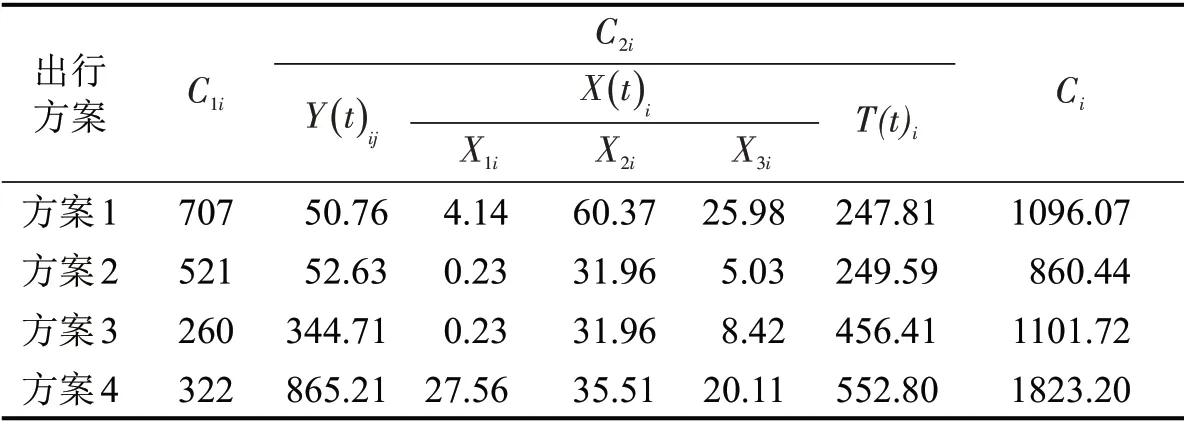

在出行成本C方面:假设出行OD为西安长安大学校本部至北京东城区第一人民医院,全长约为1100 km;出行方式为道路客运班车、高铁、飞机、普铁,等候预留时间按照飞机1 h,高铁、普铁、班车0.5 h,高铁票价按照二等座计算,普铁以硬卧下铺计算,城市交通车上生理成本以坐姿计算;出行者信息,成年男性,月收入5000元,工资28.41元·h-1,按每月22 d,每天8 h 计算。以下数据根据去哪网提供的参考时间及票价计算。

方案1(飞机):步行总时间32 min,换乘5 次,市内公共交通车上总时间174 min,飞行总时间135 min,平均延误时间31 min。

方案2(高铁):步行总时间30 min,换乘3次,市内公共交通车上总时间85 min,高铁运行总时间334 min,平均延误时间6 min。

方案3(普铁):步行总时间24 min,换乘3次,市内公共交通车上总时间72 min,普铁运行总时间765 min,平均延误时间20 min。

方案4(卧铺班车):步行总时间14 min,换乘4次,市内公共交通车上总时间76 min,班车运行总时间960 min,平均延误时间24 min。

成本测算结果如表5所示。

表5 各种方案的出行成本CTable 5 Travel costs of various schemes C (元)

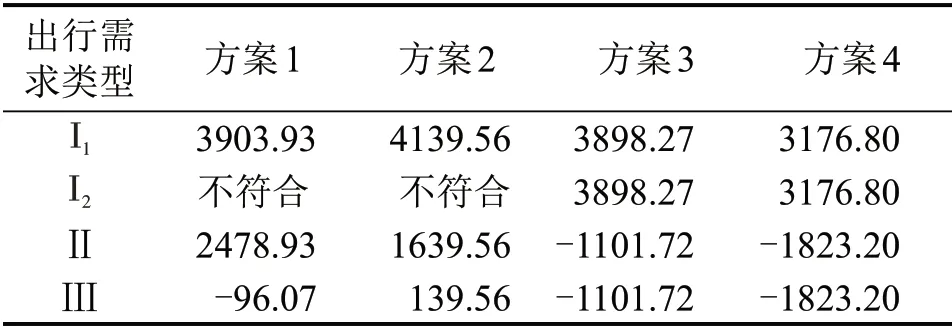

将上述出行价值及出行成本带入式(14)~式(16),求得需求主体的剩余价值如表6所示。

表6 各种运输方式的出行剩余价值pTable 6 Travel surplus value of various modes of transport (元)

算例结果表明:根据出行剩余价值最大化准则,对于I1、I2、Ⅱ、Ⅲ类出行需求,出行者对应选择的出行服务方式分别为高铁、普铁、航空、高铁。若I1类出行价值下降至800 元时,所有运输方式出行剩余价值均为负,出行者将放弃出行;若Ⅱ类出行价值函数中a <0.019 或者A <2851 时,出行者选择高铁的出行剩余价值最大。同理其余出行需求类型,当出行价值或出行成本函数中的相关参数发生一定变化时,出行需求主体会选择不同的出行服务方式,甚至放弃出行。

3 结论

本文基于出行剩余理论,构建出行方式选择模型,通过特定条件下的算例仿真验证,得到以下结论:基于出行目的构建的出行价值函数,体现了需求主导的思想,避免效用模型在出行价值测度方面的表述局限;同时,从出行经济性、时效性、便捷性、安全性、可靠性、舒适性6个方面测度出行成本,可精确地测算出行者的出行代价。基于出行剩余理论的出行方式选择模型,充分体现了需求异质性及出行本身具有的独立价值,符合现实出行逻辑,可以为旅客出行方式选择研究提供新的研究方向。