卸荷作用下岩质边坡开挖稳定性的数值研究

2021-02-22丁欣

丁 欣

(济宁市水利工程施工公司,山东 济宁 272100)

1 引言

边坡稳定性的问题研究一直都是岩土工程领域关注的热点与难点。众多学者在岩质边坡的研究中主要研究分析方法主要有以下六大类:结构分析法、经验类比法、概率分析法、极限平衡法、地质分析法及数值分析法[1]。随着计算机科学在土木工程中应用逐渐广泛,目前的主要研究方法为极限平衡法和数值分析法。

在极限平衡法的研究中,邱焕峰等[2]采用有限单元法(FEM)提出了一套完善的边坡稳定性分析系统及评价体系。极限平衡法由于有着物理意义明确和计算简单的优势被实际工程广泛的运用。但极限平衡法引用了过多的简化与假设,与实际工程中岩体边坡开挖的应力应变差距较大,因而在使用条件上有很大的局限性。数值分析法不仅可以研究传统方法不能研究的边坡破坏过程中的发展进程,还可以协调岩体与支挡构造的一致变形,因而利用数值分析法进行岩石边坡开挖过程中的稳定性研究。胡建华等[3]采用卸荷岩体力学理论方法使得开挖过程中卸荷岩体力学的参数计算模拟的计算流程进一步确立。徐平等[4]使用试验的方式,基于边坡岩体开挖卸荷带及其参数研究分析了边坡进行了施工开挖卸荷效应的流变稳定性。在此基础上,梁霄等[5]采用通用有限元模拟岩体、结构面的非线性力学性状采用接触单元的方式模拟、边坡开挖卸荷过程利用单元生死的特性来模拟。结果分析:数值模拟结果与现场实验结果基本吻合。黄达等[6]通过对裂隙岩体进行物理模型试验来研究分析卸荷状态时应力路径下岩体的强度、变形以及变形破坏特征,并就裂隙的力学机制以及其扩展演化的过程进行研究分析。胡海浪[7]使用卸荷岩体力学和开挖过程的弹塑性变形理论方法对边坡开挖中卸荷效应的相关问题进行数值和理论分析。

前人运用数值分析方法主要集中在岩体开挖的稳定性卸荷[8]的过程中,而没有进一步应用于水利工程中。鉴于此,本文拟以金佛山水库实际工程应用背景出发,研究在卸荷效应作用下岩质边坡的开挖稳定性。

2 工程概况

某水库坝址区位于深切中山地貌的环境下。河道是一条长度411 m、流向为西偏北68°方向,河流陡坡为1.1%的较为顺直的河道。为左陡右缓的河流形态,呈现出两端对齐的的U型河谷,正常蓄水位836 m对应河谷的宽度为313 m。河流左侧为高 120 m~140 m的基岩陡崖。其中坡度约60°主要分布于775 m高程以下,坡度约70°主要分布于755 m~885 m高程,坡度约36°主要分布于840 m~920 m高程,755 m~885 m高程坡度约80°,而840 m~920 m高程坡度约38°,900 m以上高程地形则相对较为平缓。

3 模型介绍

3.1 有限元模型

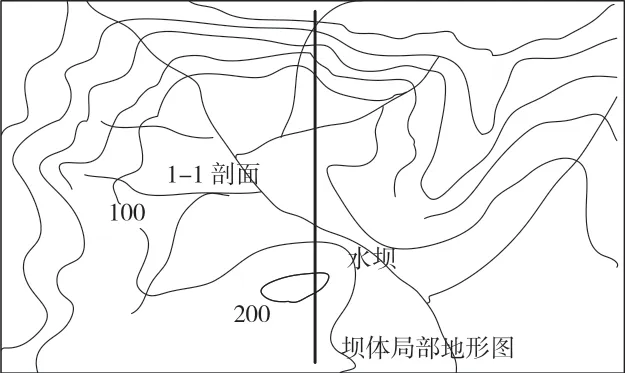

建模主要依据于南川金佛山水利工程地质平面图,对图1中的1-1截面建立模型,由于 1-1 剖面穿过了两条较大的裂隙(X1和X2两条裂隙),是相对较为不好的地质条件,对此建立模型可以解决此工程中较为普遍的问题;1-1截面位于钻孔取样检测较为广泛的坝址左坝肩,同时拥有丰富的地质资料,作为分析大坝的安全性与稳定性的研究,1-1截面能够提供很好的参考意义。建立的模型见图1。模型高度为151 m,该标准依据左岸边坡坡顶高度。并向两侧下方延伸,其两侧延伸长度为坡高的5 倍,下方的延伸长度为坡高的4 倍。因此,这一举措减少了边界约束对坡体的影响,还能够较为真实地反映出坡体在力的作用下的变形。

图1 渗流稳定性计算成果

图2 开挖剖面几何模型

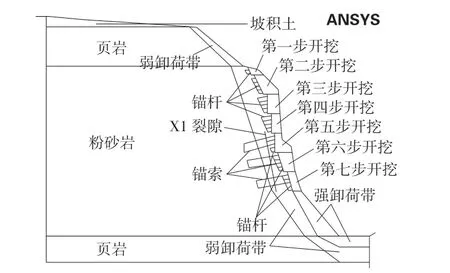

由勘察报告的结果所知,对于本次模拟,主要构建三层地质岩层,最上层为页岩、中层为粉砂岩、最下层为页岩;从坡面至坡内依次划分为强卸荷带岩层、弱卸荷带岩层、基岩岩层。开挖坡面的几何模型见图3。

图3 开挖坡面几何模型

3.2 单元及网格划分

采用有限元软件ANSYS建立了数值模型。岩体破坏的屈服准则依据的是破坏准则。在反映岩体抗拉强度小、抗压强度大等方面,该破坏准则具有很大的优势。

该模型的单元拟采用以下方法进行选取:构建PLANE82 (具有8 个节点的四边形单元)岩体单元,对于模拟曲线边界的模型具有很好的适用性。同时构建了锚杆单元,X1 和X2 裂隙采用了空单元进行模拟。本开挖坡面模型数值模拟计算共有36412 个单元,其中在左岸边坡分布有24304 个单元,剩余的单元全部分布在距离研究对象450 m的范围内。单元选取的过程中遵循以下原则:在开挖岩体的范围内,岩体、X1 和X2 裂隙采用较密的单元进行划分。非研究对象的单元网格按距离为梯度依次增大单元体间隙。由以上原则划分的单元体由于开挖范围内单元划分较为密集,在单元网格图中显示为颜色较深的区域,有限元网格图见图4。

图4 有限元单元网格图

3.3 不同工况下模型的建立

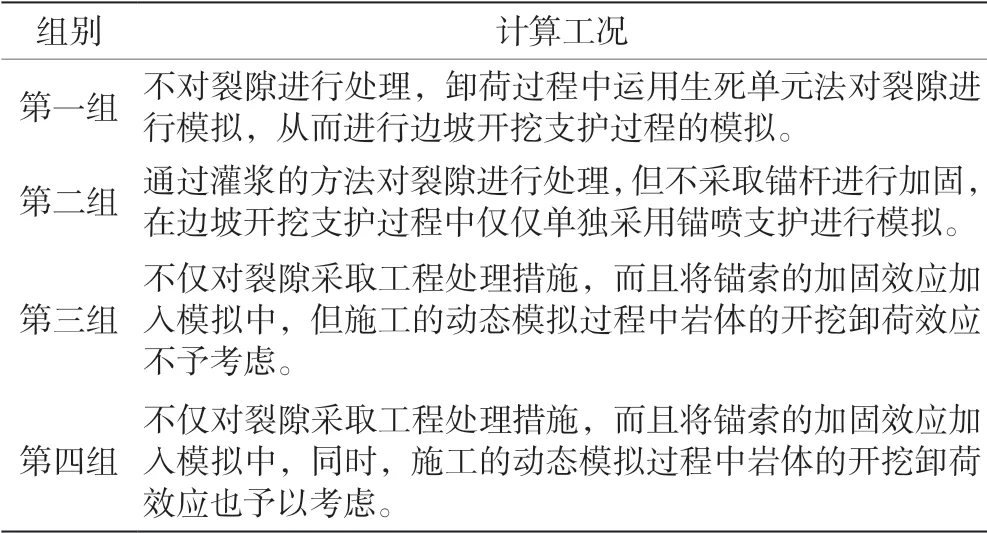

为了使模拟的结果更加符合边坡开挖的实际过程,从而分析该水库边坡开挖的稳定性,本模型按照与实际工程开挖相符的由上而下逐层开挖、逐层支护的动态模拟过程进行模拟,设计了几组不同的计算工况见表1。

表1 计算工况方案设计

通过对比各组模拟结果,拟比较分析以下待解决的问题:

通过对第一、二组模型的计算分析,可以比较分析现有设计方案的经济性、合理性。比较分析不同施工方案的作用效果,判断得出多余的处理措施以及寻找待加强的工程防护,使得工程在安全性的基础上,经济性达到最优。

通过对第三、四组模型的计算分析,拟探究开挖卸荷作用对边坡开挖过程中的的变形量影响,进而分析就其对岩体边坡的稳定性影响进行分析。依此验证边坡开挖模型考虑卸荷效应的影响更能体现实际受力状况。

4 结果分析

本节就变形和应力对第四组的结果进行分析。为了验证其合理性,将其与未考虑卸荷效应的情况进行对比。

4.1 应力和塑性区

(1)开挖前

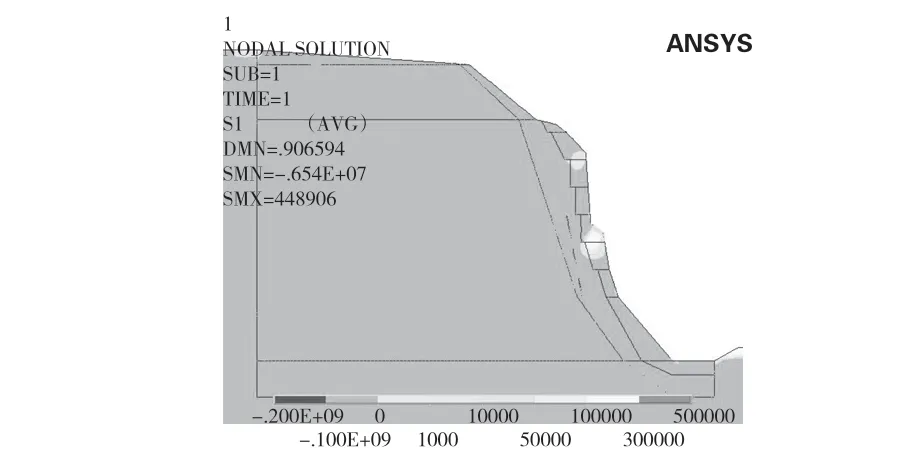

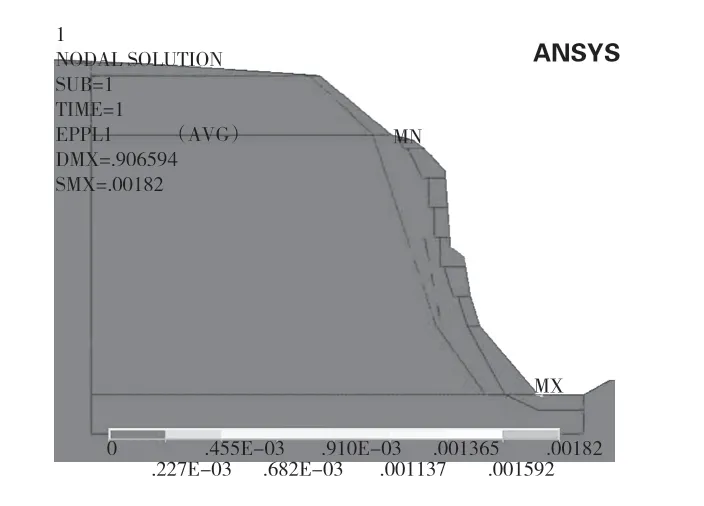

图5为自重作用下边坡的第一主应力分布图。由图可知,在左岸边坡位置,拉应力区主要集中在第二级和第五级马道附近以及坡顶处。其中,第二级马道附近的拉应力约为0.1 MPa~0.5 MPa,第五级马道附近及坡顶处的拉应力约为0.5 MPa~0.8 MPa。其它区域无明显拉应力存在。从图6 塑性区分布图可知,仅在坡脚处有部分区域出现了压剪破坏,其他区域没有分析塑性区分布,这是由于自重作用产生的。

图5 边坡拉应力图

图6 塑性区分布图

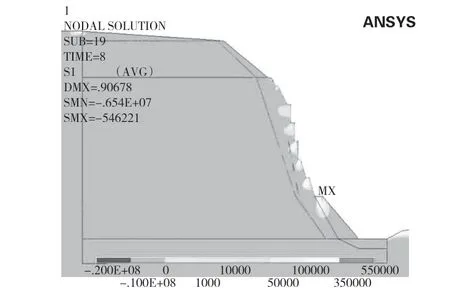

(2)开挖后

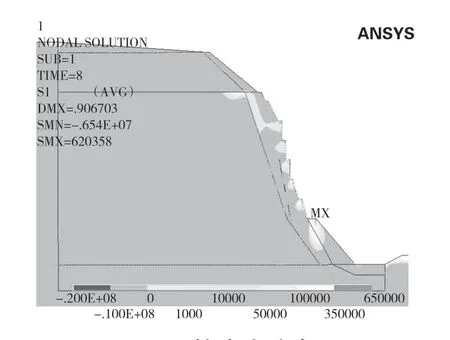

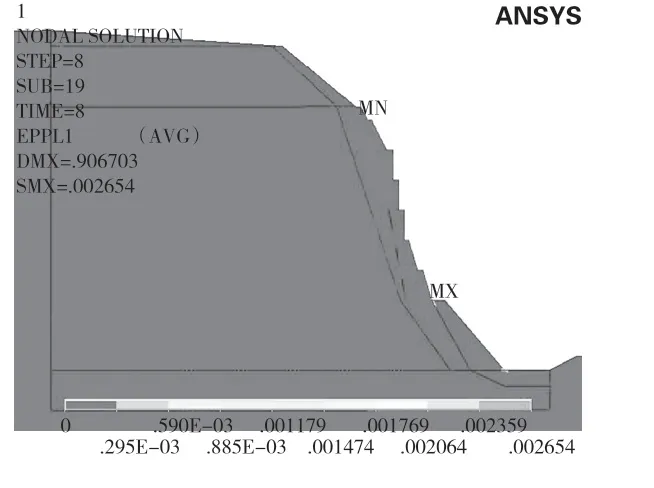

由图7、图8可知,拉应力区在开挖形成的马道下部出现,其拉应力值约为0.1 MPa~1 MPa。局部区域的拉应力值达到了6.2 MPa,即已经发生了破坏。从塑性区图中不难发现这些区域已经形成了局部塑性区,但未连通。因此,有必要采取一定的技术手段来保证在施工过程中的边坡稳定性。

图7 拉应力分布图

图8 塑性区分布图

4.2 边坡位移分析

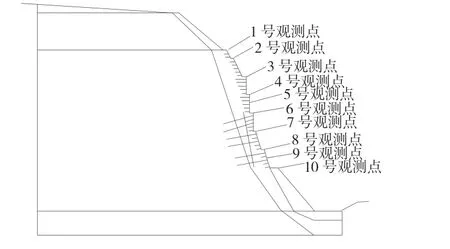

本节选取了10 个关键点以便于研究分析边坡在开挖过程中产生的位移,其位置分布见图9。

图9 位移观测点位置图

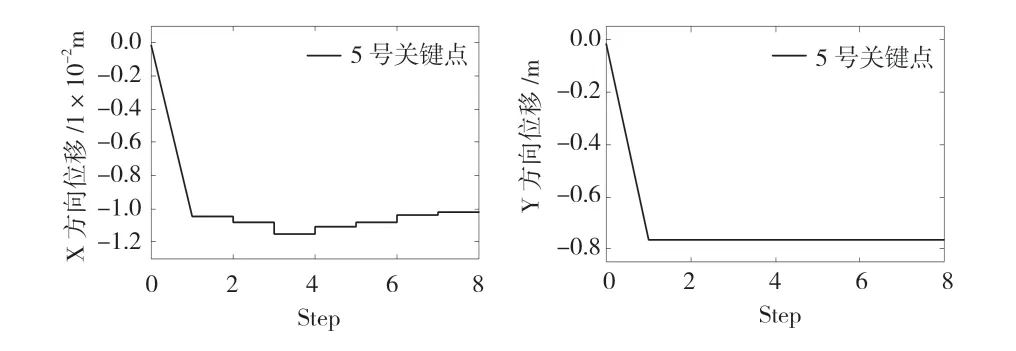

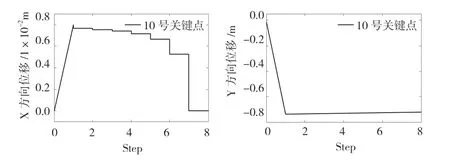

图10、图11 和图12 为3 个测点的位移时程曲线,这几个关键点是具有一定代表性的。由时程曲线图可以看出,边坡开挖在Y方向引起的位移是相对稳定的。边坡会发生整体向下的位移考虑到这是由于自重的作用。开挖卸载开始后,边坡位移就开始发生了一定的回弹,这一现象通过Y方向的位移时程曲线图得到了验证。不同于Y方向的变化,X方向在进行逐步开挖时会在形成的新坡面产生反方向的位移,进一步开挖后,坡面的位移方向又回到了X方向。因此,X方向的整体位移变化规律是比较复杂。由于山体外形特征的影响会出现一些特殊位置,如10 号点是边坡上的一个内凹关键点。该关键点由于自重作用会在X方向产生较大的位移并出现应力集中现象。这些位置的点均产生了 X方向的位移,这是由于部分区域发生挤压作用促使的。因此,在开挖该点附近的岩体时会产生规律性的向反方向的位移,见图10~图12。开挖结束后,10 号点在X方向也就不再产生位移了。

图10 X、Y方向的位移图9(1号点)

图11 X、Y方向的位移图( 5号点)

图12 X、Y方向的位移图(10号点)

4.3 考虑卸荷和未考虑卸荷的对比

(1)应力和塑性区分步

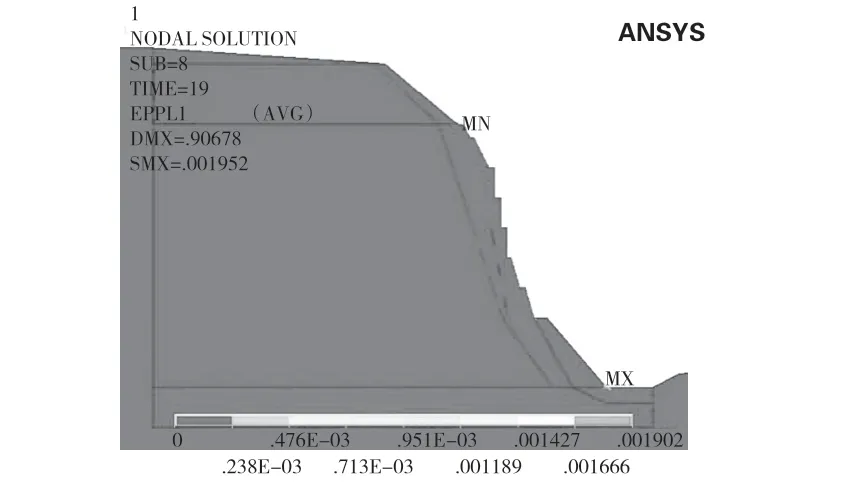

计算结果见图13和图14,图7和图8为第四组计算结果(见4.1.2节)。由对比可知,两组应力结果在量值上无明显差异。其中第三组最大拉应力为5.5 MPa,第四组最大应力为6.2 MPa,两组相差13%。在塑性区方面,两组均在坡脚处的部分区域出现塑性区。第三组未塑性区,而第四组会产生局部的塑性区,该区域是在开挖形成后的马道下部产生的。第三组和第四组出现的最大塑性应变分别为0.0019、0.0026,两者相差37%。

图13 拉应力区分布

图14 塑性区

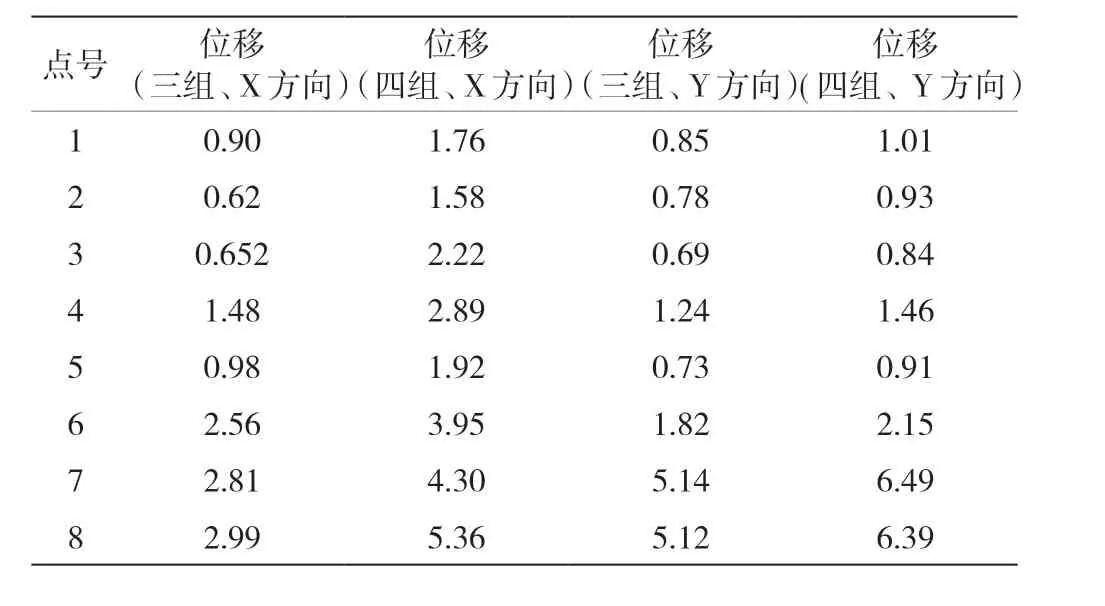

(2)位移值对比分析

第三组和第四组的位移结果见表2。由表2可知:关键点1~8号的位移结果从坡底到坡顶呈现逐渐减小的趋势。这是岩体应力大小不同和开挖体相对坡体较小造成的。通过对比三、四组的位移结果发现未考虑卸荷效应的位移结果值要小于考虑了卸荷效应的位移结果。参考工程监测数据发现考虑卸荷效应的结果值更接近实际测量位移值。

表2 关键点的位移表

5 结论

本文基于某水库地质构造、施工工况、岩体物理力学参数,通过ANSYS对开挖坡面进行了数值分析。通过对比不对裂隙进行处理、灌浆的方法对裂隙进行处理、考虑锚索的加固效应、考虑岩体开挖过程的卸荷效应的四种不同工况,得到了下列结论:

(1)由于X1 裂隙开口较大,张开角度最大处为0.45 m,且距离开挖面较近,不进行处理的模型第五步出现不收敛,直接开展施工安全性较低,对裂隙进行灌浆处理更有利于边坡开挖的稳定性。

(2)由于裂隙的扩展,灌浆后的裂隙也不能完全保持稳定,完成了前六步开挖模拟计算,但第七步的开挖模拟计算过程中出现不收敛。由于第六步完成后开挖岩方量较大,卸荷作用较为明显第六步开挖后的马道与第七步开挖的岩体出现了较大区域的塑性变形,因而需要采取锚索加固的方式对边坡进行加固,以保证岩体边坡的稳定性。

(3)通过对第三、四组模拟结果的对比分析比较,计算工况将锚索的加固效应加入模拟中,使得模型的模拟计算结果收敛。但考虑卸荷效应时计算的结果较不考虑时大,因而应用于工程实践中是偏于安全的。

(4)从工程的实际施工过程也得以验证,考虑岩体开挖过程中的卸荷效应与实际工程应用过程中更相符。