云南永平澜沧江以东地区控矿地质因素分析

2021-02-11柏国能赵记芬

柏国能,赵记芬

(云南华联矿产勘探有限责任公司,云南 曲靖 655000)

云南永平澜沧江以东地区大地构造位置属羌塘-三江造山系,兰坪-思茅地块之澜沧江东侧区域。近年相继发现了水泄铜钴矿、上打等铜多金属矿、鸡街子铜矿等中小型矿床。本文以云南省1∶5万水泄街幅董翁幅诗礼幅矿产地质调查项目为基础,从地层、岩性、构造、岩浆作用、变质作用等方面初步分析其控矿地质因素。

1 地质概况

永平澜沧江以东地区广泛分布下古生界至新生界沉积建造(图1),受一系列构造环境影响,总体呈北西向带状展布,以碎屑岩、碳酸盐岩建造为主。澜沧江西侧变质岩大面积出露,岩石类型为绿泥绢云板岩、砂质板岩,千枚岩、变质粉砂岩-砂岩等,火山岩仅出露牛井山蛇绿混杂岩带内,呈构造断片形式混杂于板岩、千枚岩夹变硅质岩中。区内地质构造复杂,以断裂最为发育,褶皱次之。构造线方向主要为北西、北北西、北东、东西及南北向,其中北西、北北东、北东向为主。受区域构造应力作用北东向断裂往北逐渐转为近南北向。总体上表现出北东、南北向断裂多数为东西、北西向断裂切割,北西、北北西向断裂多数为东西向断裂所切割。主要断裂为澜沧江断裂(F6)、鱼坝平坦断层(F6-1)、马鞍山-白岩子-鸡街子断裂(F6-2)、大旧寨-阿水箐-大尖山-多榆树断裂(F6-3)、和尚寺-仙水洞-大麦地-白岩子断裂(F6-4)、水泄-耇街河-鲁史断裂(F7)等。褶皱主要发育别列梁子向斜、黄家寺-对戈梁子-灵宝山向斜。成矿与断裂构造密切相关,围岩蚀变主要有退色蚀变、硅化、菱铁矿化、黄铁矿化、重晶石化、镜铁矿化、黄铁矿化、磁铁矿化等。

图1 工作区构造简图[01]

2 矿床(点)空间展布特征

2.1 矿床(点)空间位置特征

矿床(点)空间上明显受主断裂(F6)及其次一级北西向断裂组(F6-2、F6-4、F7等)控制,其中水泄铜钴矿、鸡街子铜矿、上打等铜矿等“中低温热液成因矿床(点)”主要沿F6-2、F6-4、F7等断裂构造带、别咧梁子向斜、水泄背斜、黄家寺-对戈梁子-灵宝山向斜构造附近展布。产出层位以无量山岩群(PzW)、上三叠统麦初箐组(T3m)、三合洞组(T3sh)、中侏罗统花开左组(J2h)等为主。骑马箐铁矿床、瓦厂铁铜矿床、酒房铁矿点、东河村铁矿点、凹子地铁矿点、多榆树铁矿点、白岩子铜矿点等“中低温热液+风化淋滤成因”Fe、Cu、Pb、Zn等矿床(点)主要沿F6-2、F6-4、F7等断裂构造带、黄家寺-对戈梁子-灵宝山向斜构造附近展布;产出层位以上三叠统三合洞组(T3sh)为主。

2.2 矿体、矿体群产出特征

单个矿体平面上呈透镜状、囊状及脉状产出,剖面上多呈层状、似层状、脉状、透镜状产出;矿体群在平面上、剖面上紧邻断裂构造,可见尖灭再现的现象。其次控矿断裂破碎带产状突变处(即由陡变缓或由缓变陡),裂隙带、层间滑动带与断裂破碎带交汇处,两组或多组小断裂交汇处均有利于矿液汇聚和沉淀,往往形成规模较大的矿体。

3 控矿地质因素分析

3.1 成矿与地层的关系

中低温热液成因的Cu、Pb、Zn、Au、Fe、Co等矿床(点)产出层位以无量山岩群(PzW)、上三叠统麦初箐组(T3m)、三合洞组(T3sh)及中侏罗统花开左组(J2h)等为主,与成矿关系密切。据各元素平均含量(表3)及相关地层Au、Co、Cu、Pb、Zn元素平均含量与工作区背景值对比折线图(图2)对比,除无量山岩群 a、c段Pb、Zn元素低于工作区背景值以外,其余元素在无量山岩群(PzW),下三叠统麦初箐组(T3m)、三合洞组(T3sh)及中侏罗统花开左组(J2h)均表现出不同程度的富集。其中三叠系(T3m、T3sh)、侏罗系(J2h)富集程度略高于无量山岩群(PzW)。以Cu、Au、Co等元素为例,东区麦初箐组二段(T3m2)含量可达该区背景值数倍至数十倍;Pb、Zn元素在三合洞组(T3sh)碳酸盐岩内也可达该区背景值数倍至数十倍;平均含量均表现出远高于地壳丰度值,呈强烈富集;为成矿奠定了较好的地球化学基础。

图2 工作区水系沉积物Au、Co、Cu、Pb、Zn元素平均含量与工作区背景值对比折线图

据东区水泄铜钴矿床及其周围以往地质工作,上侏罗统坝注路组(J3b)、中侏罗统花开左组上下段(J2h1、J2h2)Cu、Co 元素含量大于全区背景值及全国红壤元素平均值(表1)。尤其花开左组(J2h)Cu元素含量为其背景值数倍。靠近构造带或构造夹持区受热液二次叠加,元素的含量剧增。

表1 工作区与成矿密切相关的地层各元素平均含量表[01]

区内印支期弧后前陆盆地内沉积时可能受深层热卤水或岩浆热液影响,元素丰度值高。据水泄幅填图成果,前陆冲断带内印支期滚波河辉长辉绿岩(Pβμ)受区域大断裂影响呈“北西~南东”向夹持于F6~4与F6~5之间。明显受后期构造作用改造,图幅范围长约5km,宽约0.05km~0.5km,出露面积1.3km2。以辉长辉绿岩夹辉绿岩为主,本次该岩墙Cu元素水系沉积物平均含量279.4×10-6。可侧面佐证印支期该区存在一定岩浆活动,可能引起上述地层背景值变高。

表2元素平均含量表明,构造带元素平均含量明显高于普通地层,推测构造带来传递了热液,并使其旁侧地层背景值变高。由此分析,印支期推测地壳幔混合而成的富含CO2及一定Cu、Fe、S、Sb、As、Co、Au等元素含量的深源流体或岩浆热液,以充填贯入方式沿澜沧江断裂及其东侧次级构造裂隙上升迁移,随着温度降低、pH和氧逸度升高,富含CO2的含矿流体遭受破坏,在弧后前陆盆地湖相深水盆地底部汇集于花开左组等地层中,背景值高。加之燕山期受区域构造热动力影响,热卤水进一步对该类地层影响富集,最终使高背景值地层形成初始矿源层,表现出地层与成矿关系密切。

表2 水泄矿区及外围地质单元元素平均含量表[02]、[03]

3.2 成矿与岩性的关系

区内地层从元古界、古生界、中生界均有出露,其岩性组合复杂多变,结合目前发现的矿床(点),区内矿产多与力学性质相对偏硬的脆性岩石存在一定关系。石英砂岩、灰岩、白云岩、大理岩、变质石英砂岩等为主。

1.矿产与岩石力学性质的关系

区内以断裂构造控制成矿为主,区域应力的影响下,脆性岩石易产生剥离破碎,亦可形成较大的破碎带。同时在区域大构造旁侧,脆性岩石本身多发育孔隙、裂隙。当受到区域构造影响时,岩石破碎形成较大的层间破碎带,有利于矿液运移与富集,是较好的储矿空间。由此褶皱构造旁侧形成的剥离破碎带和区域构造旁侧层间破碎带,均表现与成矿有一定关系。

2.矿产与岩性化学性质活泼程度的关系

区内以灰岩、白云岩、大理岩等为例,该类碳酸盐岩其化学性质活泼,当热液流经该类围岩附近易发生交代作用,造成大量矿物质析出并富集成矿。

3.矿产与软硬岩性相间发育程度的关系

区内脆性岩石与力学性质为韧性的“泥岩、板岩、片岩”等相间或互层产出时,两类岩石的力学性质等均存在较大差异,既是构造薄弱面又是化学界面。韧性岩石强度较低,在应力作用下容易发生变形。伴随着褶皱和断裂作用活动,沿两者界面或附近易发生顺层剪切滑动、剥离,形成顺层滑脱构造,成为储矿空间。其次含矿热液富集成矿过程中,顺层滑脱构造对热液的顺层贯入和运移起到了有利作用。同时,脆性岩石中碳酸盐岩化学性质活泼,易于发生交代作用而富集成矿。而韧性岩石化学性质不活泼且渗透性差,作为隔水层对含矿热液顺层运移起到很好屏蔽作用,使得成矿流体不易流失,有利于热液中矿质与流经碳酸盐岩围岩发生充分的水-岩反应,造成大量矿质析出并富集成矿。当软硬岩性相间越发育时,越利于形成顺层滑脱构造,成为储矿空间,同时也利于矿物质沿该化学界面析出并富集成矿。

3.3 成矿与构造的关系

1.澜沧江大断裂(F6)与成矿的关系

区内由西向东发育大规模推覆构造,整个构造演化期,断裂带严格控制滇西中新生代红层盆地之西界。西侧分布有古生代崇山群(北段)、澜沧群(南段)变质岩;华力西期以来,西侧一直有岩浆活动;是区域推覆构造中的主控构造。其次澜沧江构造带是华西力末期一条非常重要的挤压逆冲带,具有活动时间长、复杂的构造变形性质及构造样式;带内除具有壳体边界挤压汇聚形成的大规模构造混杂堆积,还发育强烈的逆冲推覆构造、倒转和同斜褶皱、滑脱裂隙带和劈理、片理、线理等小构造。由此澜沧江断裂作为一条深大断裂,控制着该区沉降-沉积、岩浆-火山活动、构造变形-变质以及成矿作用。

2.东区F6-2、F6-3、F6-4、F7-1、F7等次级断裂及褶皱与成矿的关系

区内澜沧江以东的矿化点主要位于鸡街子断裂(F6-2)与耈街河-鲁史断裂断裂(F7)之间前陆冲断构造带内,即由 F6-2和 F7逆冲断裂所夹的断块,北西、北北西向构造为主线,后期发育、叠加北东、北东东及近东西构造。主要断裂(F6-2、F6-3、F6-4、F7-1、F7等)为澜沧江断裂带的前展断裂,属于其次级断裂。区内各个矿床(化)呈现出北西、北北西向展布线性排列,主要沿F6-2、F6-4、F6-5、(F7)等分布,说明其控矿作用的重要性。

晚二叠世-早三叠世间,强烈的弧陆碰撞作用(弧后前陆盆地阶段),形成了与澜沧江断裂带平行的F6-2、F6-3、F6-4、 F7-1、F7等断裂,以及别咧梁子向斜、水泄背斜、黄家寺-对戈梁子-灵宝山向斜褶皱构造;燕山末期-喜马拉雅早期,印度板块向欧亚板块俯冲挤压使本区构造变形更加变强,而先前次级断裂向深部延伸并与导矿构造(F6)联通形成一系列通道,有利于矿液向上运移形成良好的布矿构造。这些断裂挤压破碎带同时也成为重要的容矿构造,先期褶皱构造则更加紧闭或被破坏,或者形成新褶皱。这些褶皱虚脱和滑脱空间、地层之间层间滑脱、顺层挤压裂隙、顺层剪切裂隙等成为本区第一期容矿构造。

3.其余北东向等次级断裂与成矿的关系

喜马拉雅早期,印度板块继续俯冲碰撞,在挤压后的拉张阶段,形成北东、北东东、近东西向走滑拉张断裂和次级褶皱,叠加在北西、北北西向构造上,增加了容矿空间,属于本区第二期重要的容矿构造。

3.4 成矿与岩浆作用的关系

澜沧江东侧矿床(点)属中低温热液成因类型为主,以水泄铜钴矿床为典型矿床前人对岩浆热液活动与成矿关系进行了大量研究,结合基金矿调项目成果对该区矿产与岩浆作用关系阐述如下:

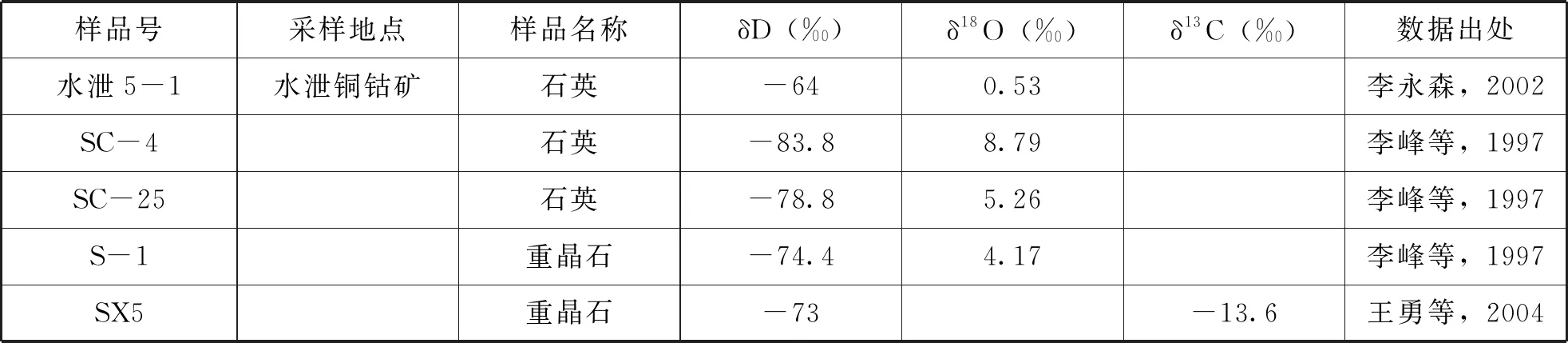

据前人数据,水泄铜钴矿碳、氢、氧同位素数据统计分析和相应换算,整理出水泄铜钴矿碳、氢、氧同位素组成(表3)。并对表中氢氧同位素数据进行投点得到成矿流体氢氧同位素组成(图3)。

表3 水泄铜钴矿碳、氢、氧同位素组成表

图3 水泄铜钴矿氢氧同位素组成图[04]-[05]

从表3中可知水泄铜钴矿成矿流体δ13C值为-13.6‰,既不同于岩浆碳(-5‰~-8‰)也不同于还原碳(-25‰左右),可能是岩浆碳和还原碳混合产物。成矿流体为岩浆水和大气水、地层水混合(图3)。综合氢、氧同位素组成特点,认为矿床成矿流体起始来源均为演化岩浆水,且均在成矿作用过程中岩浆水与大气水、地层水发生了混合;碳同位素结果表明,碳均来自岩浆源,后期混合了有机碳。

水泄矿区硫同位素δ34S值为‰值见表4,分析结果得出:SX2-3的δ34S值比较高,其他两个样品δ34S值比较低,且砷黝铜矿样品更是接近于0,表明其成矿硫质主要来源于地壳深源。

表4 水泄矿区硫同位素δ34S‰

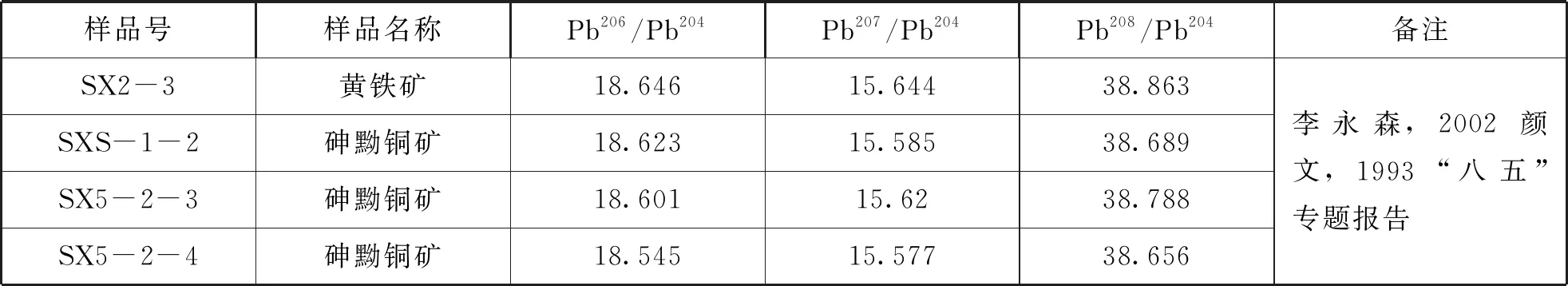

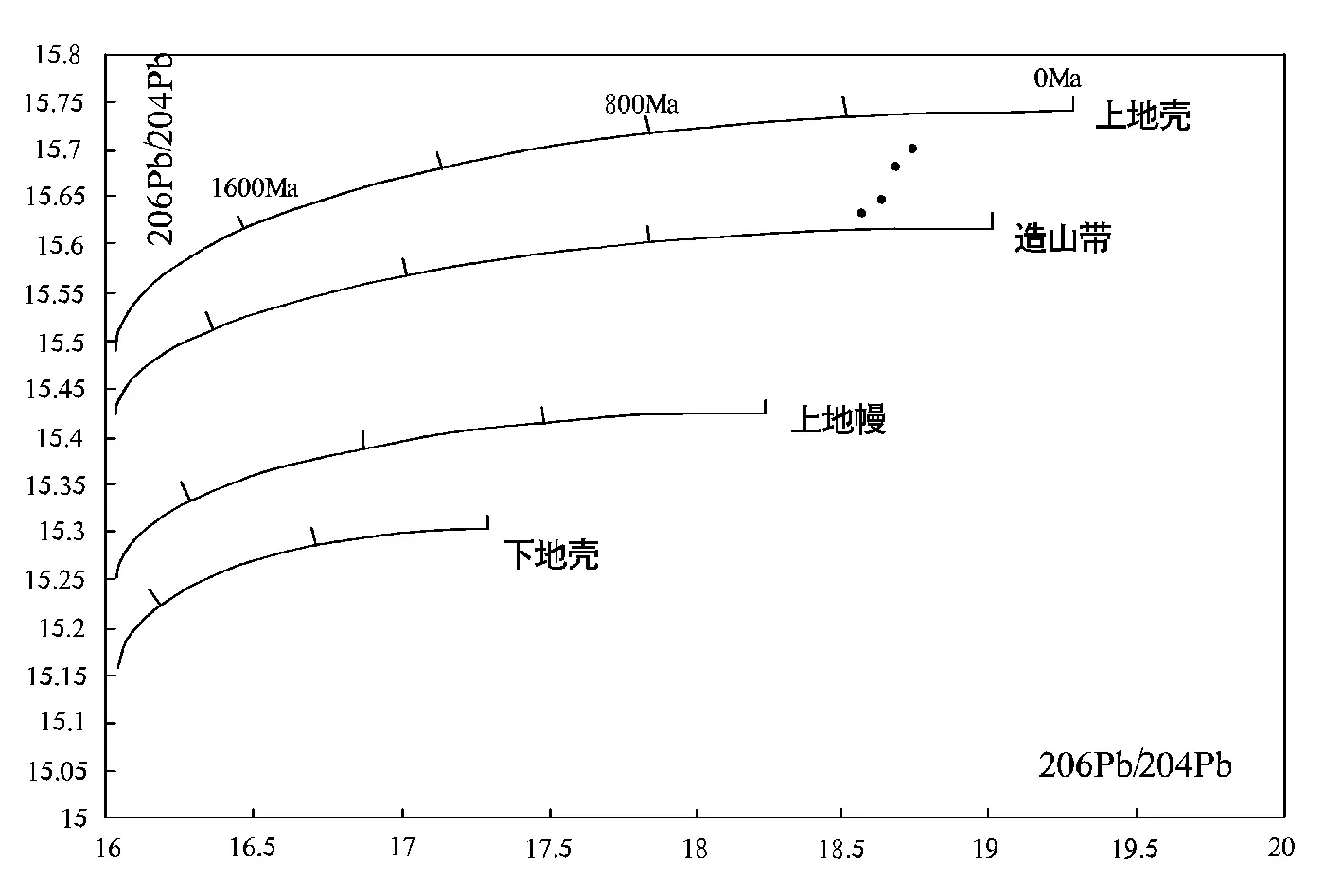

水泄矿区矿石铅同位素测量结果(表5)表明,矿区内几个矿石的同位素组成非常接近,将上表中铅同位素值投点于Pb206/Pb204-Pb207/Pb204坐标上(图4),投点均落于上地壳与造山带铅演化线之间,说明铅的来源受区域强烈造山带构造运动的影响,主要来源于地壳深部,且具有多源性特征。从表6包裹体气相成分中可得出,包裹体气相成分主要为 H2O,其次为CO2,还原参数 R(摩尔比)=(CO+CH4+H2+C2H6)/CO2,R变化范围大(0.01~1.35),表明了水泄矿区成矿环境非唯一,矿化程度也不同。另外部分包裹体中含有N2和子晶CaCO3,应视为CO2-H2O 体系,可见包裹体被捕获时,既有均匀相也有非均匀相(其居多),推测其为因局部构造造成压力释放而捕获的沸腾包裹体,应为岩浆热液来源(仅推测);围岩有碳酸盐岩(具CaCO3子晶),另外所测流体包裹体物相种类和相比近相同,视为捕获的是均匀流体。

表5 水泄矿区铅同位素组成表

图4 水泄矿床铅同位素组成图[04]-[05]

表6 水泄铜钴矿床包裹体气相成分

表7 水泄铜钴矿床包裹体液相成分

根据前人研究包裹体测温结果(表8)显示,水泄铜钴矿成矿温度为141~253℃,平均温度为 197℃,属于中低温成矿类型。

表8 水泄铜钴矿床包裹体测温简表

综上,显示澜沧江东侧以水泄铜钴矿床为代表的中低温成因矿床,成矿流体来自于地壳深部岩浆热液或深部热卤水,后期受到盆地地下水的混合。显示出岩浆热液活动与成矿关系密切。

3.5 成矿与变质作用的关系

区内根据变形变质特征、变质作用类型和所属构造单元,由西向东划分了新街变质岩带、撒寨变质岩带、铜厂街混杂岩带、习谦-幸福变质岩带、云县-崇山变质岩带、无量山变质岩带。变质作用主要以区域变质作用为主、局部存在动力变质作用,各变质作用与成矿的关系如下:

1.区域动热变质作用

区域变质作用其特殊的温度、压力条件为热液运移提供了动力。同时促使了大气降水演化成了热卤水,初始热液沿导矿、配矿构造向上运移时,可活化、萃取高丰度值地层内物质,使热液金属元素进一步富集。总体表现出区域变质作用与成矿关系密切。

2.动力变质作用

区内东部澜沧江深大断裂带及次级构造破碎带中还存在动力变质作用,使该区岩石类型主要为构造角砾岩、碎裂岩、糜棱岩、碎斑岩等。构造破碎带往往是铜钴金等矿化的有利聚集场所。

4 结论

1.无量山岩群(PzW)、下三叠统麦初箐组(T3m)、三合洞组(T3sh)及中侏罗统花开左组(J2h)等Au、Co、Cu、Pb、Zn元素平均含量高于区内背景值,且远高于地壳丰度值,呈强烈富集,为成矿奠定了较好的地球化学基础。地层中脆性岩石在区域应力影响下产生剥离破碎形成破碎带,有利于矿液运移与富集,是较好的储矿空间。其次碳酸盐岩其化学性质活泼,当热液流经该类围岩附近,易发生交代作用造成大量矿物质析出并富集成矿。当软硬岩石相间越发育时,利于形成顺层滑脱构造成为储矿空间,同时也利于矿物质沿该化学界面析出并富集成矿。

2.与澜沧江断裂带平行的F6-2、F6-3、F6-4、 F7-1、F7等断裂与导矿构造(F6)联通,形成一系列通道,有利于矿液向上运移,同时形成良好的布矿构造、容矿构造。显示构造活动与成矿关系密切。

3.以水泄铜钴矿床为代表的中低温成因矿床,成矿流体来自于地壳深部岩浆热液或深部热卤水,后期受盆地地下水混合。显示岩浆热液活动与成矿关系密切。

4.区域动力热变质作用促使了大气降水演化成了热卤水,初始热液沿导矿、配矿构造向上运移时,可活化、萃取高丰度值地层内物质使热液金属元素进一步富集。构造破碎带内构造角砾岩、碎裂岩、糜棱岩、碎斑岩等往往形成了铜钴金等矿化的有利聚集场所。总体表现出区域变质作用、动力变质作用与成矿关系密切。