以梦为马探核路 飞燕凌云逐金乌

2021-02-09马梦珂

马梦珂

自爱因斯坦提出质能关系E=mc2以来,人类已通过氢弹的成功证实了人工核聚变的可行性。以此为开端,聚变能凭借其规模化、持久性、经济性和清洁性的特点,对其可控化利用成为各国科学家争相关注的热点之一。在此过程中,激光驱动核聚变成为实现可控核聚变的重要途径。

“以实现激光核聚变为目标,从基本原理出发,对受控核聚变相关的前沿物理问题展开探索性研究,既着眼理论突破,又重视计算软件的开发,同时验证工程上的可行性,为真正清洁可持续的核能利用打下基础,并以自身学识培养年青一代。”这是国防科技大学前沿交叉学科学院教授马燕云一直在做的事。

逐梦科大造“太阳”

大抵每个热爱物理的孩子都有一个科学梦,马燕云也不例外。1993年,怀揣梦想并矢志报国的他顺利进入国防科技大学应用物理系。基于自身兴趣与学校的专业设置,年轻的马燕云将研究方向瞄准激光核聚变方向,从此与核聚变结下不解之缘。

据马燕云介绍,地球上的能源几乎都直接或间接地来源于太阳,而太阳的能量来源于其内部所发生的核聚变反应,目前人类已经可以实现不受控制的核聚变,如氢弹的爆炸。除了重要的国防用途,核聚变更为重要的作用,在于为人类真正解决能源危机提供可能。数十年来,全球科学家一直梦想着在实验室里实现太阳的聚变反应,以期获得取之不尽的清洁能源,而科学家实现聚变目标的装置也被称为“人造太阳”。由于核聚变燃料可直接取自海水中富含的氘,如果每升海水中所蕴含的氘发生完全的聚变反应,就能产生相当于300升汽油燃烧时释放的能量。以此推算,根据目前世界能源消耗水平和海水存量,聚变能可供人类使用100亿年。“已知地球的寿命大约是50亿年,从这个角度来说的话,这种资源可以说是取之不尽、用之不竭的。”马燕云解释道。

随之而来的问题便是,如何实现可控的核聚变,使之成为稳定的能源提供方式?关于可控核聚变的实现,苏联科学家N.巴索夫和中国科学家王淦昌先后独立提出了用激光照射在聚变燃料靶上实现受控热核聚变反应的构想,并开辟了实现受控热核聚变反应的新途径——激光核聚变。

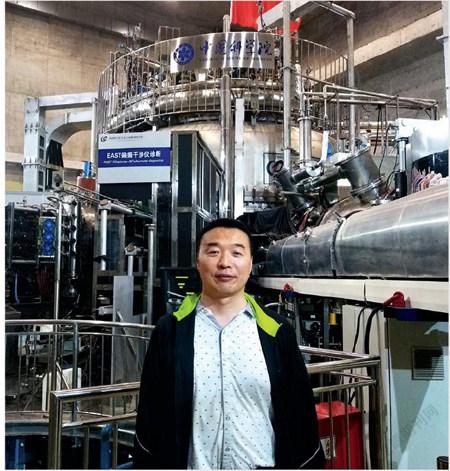

所谓激光核聚变,就是使用高功率激光作为驱动器去照射一个直径为毫米量级的聚变燃料小球(即靶丸),在十几纳秒的时间里把聚变燃料加热到上亿摄氏度的高温,达到聚变点火条件并在燃料飞散之前依靠燃料的惯性使它们能够在高温高密的状态维持一段时间,使得聚变燃料发生充分的核反应,从而释放聚变能量的一种聚变方式。在激光核聚变中,激光首先照射靶丸表面并使其迅速电离形成等离子体,激光的能量从等离子体临界密度层通过电子热传导向烧蚀层内传递并使烧蚀层不断产生等离子体,这些等离子体向外高速飞散并产生反作用力压缩靶丸,使靶丸内氘、氚燃料的密度和温度迅速增加并最终达到点火条件实现核聚变。马燕云的博士论文主要研究当时激光核聚变过程中的一种新的点火方案——“快点火”方案,这也是国内第一篇系统研究“快点火”方案可行性的博士学位论文。鉴于等离子体的复杂性,马燕云意识到,想要揭开等离子体的“神秘面纱”,得力的研究工具必不可少。就在此时,马燕云的导师常文蔚教授,引入了当时国际上流行的粒子模拟研究方法,并成为国内最早开展粒子模拟工作的研究人员之一。有了先进的研究方法,摆在马燕云面前的任务仍不轻松,“那时候,粒子模拟程序大多是保密的,想要做这个研究,我们必须研制自己的工具,自己编写粒子模拟程序”。

幸运的是,团队的先发优势让马燕云的研究有了一定的基础:在激光等离子体相互作用的数值模拟研究中,一维、二维的模拟程序团队已经开发完毕。然而在马燕云看来,这还远远不够。由于低维模型不够准确,有时甚至会得出错误结论,模型的局限性是十分明显的。为了建立更加准确全面的模拟模型,马燕云定下了“两步走”的计划——第一步,先研制二维半粒子模拟程序;第二步,研制三维粒子模拟程序。按照计划,马燕云首先研制了二维半粒子程序,该程序又称为“2½维粒子模拟程序”。这一程序同时考虑了电场和磁场在3个空间维度的总共6个电磁场分量,补全了不同维度的物理信息,其與真正的三维程序唯一的差别,就是未对第三维度的位移进行描述。马燕云从硕士入学不久就开始着手研究该程序,课余时间几乎全花在程序研制上。功夫不负苦心人,在硕士开题时他就已经提前完成该程序研制,由于进展太快以至于有的老师笑问:“你这是开题还是答辩?”这无疑是对马燕云研究成果的极大肯定。在此基础上,马燕云继续对三维程序进行冲击。“先前做2½维方案时,整个物理方案就是按照三维的标准做的。所以三维程序要编出来,其实难度并不大。真正的困难在于三维程序陡增的计算量如何解决。”马燕云说,“正好当时我校(国防科技大学)拥有自行研制的巨型计算机,其强大的计算力可以帮我解决这个难题。”因为2½维程序的计算量不大,程序是串行的,而三维程序要在并行机上进行计算,就必须编成并行程序,并行程序的查错和调试难度比二维程序大得多,这是马燕云始料不及的。经过无数个不眠之夜的艰苦攻关、查错和调试,最终,这一集合了自身经验和团队优势、“国内没有,国外也不多见”的国内首个三维并行粒子模拟程序PLASIM3D终于在马燕云博士论文开题两年后研制成功。这意味着,我国能够凭借自有程序得到激光等离子体相互作用的三维模拟结果,包含了准确三维模拟结果的博士学位论文《惯性约束聚变快点火方案中若干重要问题的粒子模拟研究》也为马燕云赢得了湖南省优秀博士论文的荣誉。在粒子模拟算法方面,马燕云提出新型粒子模型,打破了该方法只能模拟粒子间集体相互作用的固有认知,粒子间的碰撞效应得以借此展现。通过对“快点火”方案的研究,马燕云对其可行性作出判断,并对与“快点火”相关的超强激光在等离子体中的传输和吸收、基于激光等离子体的粒子加速和辐射产生等许多问题进行大量研究。最终,这一成果被评价为“国内领先、国际先进”,获得业内的一致认可。

功不唐捐。马燕云在粒子模拟程序方面的成绩,也引起了中国科学院物理研究所张杰院士的注意。彼时,基于激光核聚变苛刻的实现条件,“快点火”技术方案逐步在国际上风靡起来。该方案有别于传统的中心点火方式,是以一束超短脉冲强激光聚焦在靶丸表面并在其等离子体过临界密度区域“打洞”。在此过程中,激光将临界密度面向靶芯的高密度等离子体里推进,同时使温度迅速提升,最终实现快速点火。凭借扎实的理论和实践基础,马燕云与张杰院士团队展开合作,为张杰院士团队发展粒子模拟程序并为将粒子模拟结果用于解释“快点火”实验结果作出了重要贡献。与此同时,他还和中国工程物理研究院谷渝秋团队合作,帮助该团队设计实验参数、解释实验结果,与该团队一起实现国内首例GeV激光尾波场电子加速,并获省部级一等奖。

让“核专业”重回荣光

正当马燕云埋首激光核聚变与激光粒子加速研究,为提升我国在该领域的影响力而努力时,国防科技大学将一项艰巨的任务交给了他。

国防科技大学的前身,是1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院,即著名的“哈军工”。这所素有“军中清华”之称的名校,其实力不容小觑。作为服务于“两弹”人才培育的重要院系,当时原子工程系的“核专业”更是人才辈出。然而时过境迁,由于调整转变不及时,昔日风光无二的“核专业”在20世纪80年代后逐步萎缩,1986年“核专业”作为一个独立本科专业停止招生,转变为应用物理专业下的一个方向;2007年,该专业在最后一批硕士生毕业后停止招生,“核专业”就此成为历史。

2008年,张育林回到母校任校长一职,这位昔日的国防科技大学学子走马上任后,发出的第一个问题就是,“我们的核专业去哪儿了?”在他看来,就其对国防的重要性和学校的定位与职责而言,“核专业”都是不可或缺的,重建“核专业”势在必行。而多年研究核聚变、与专业相关度最高且科研成绩斐然的马燕云,正是带领这番“重启”的不二人选。

接手已经“解散”3年之久的“核专业”,马燕云并非全无担忧。在他看来,过去“核专业”没有发展起来,主要症结在于学科规划和建设不足导致缺乏博士点和有前途的科研方向。缺乏博士点,使得学生发展受限,也就无法吸引优秀学生;而硕士毕业生的学历和能力不足导致他们无法顺利留校,不能给团队补充新鲜血液,使得团队逐渐萎缩、科研实力下降,而这进一步降低了对学生的吸引力,最终形成恶性循环。如今想在一片空白的基础上恢复“核专业”,可谓是难如登天。再加上马燕云没有“带队伍”的经验,“核专业”的重建之路任重道远。正当他忧虑之际,校领导的一句话深深鼓舞了他:“正因为这是一张白纸,才有无限可能。”抱着对专业的热爱、对母校的深情、对责任的赤诚,最终马燕云决定“奉命于危难之间”,明知不可为而为之,力求带“核专业”闯出一条生路。

万事开头难。刚刚接下“军令状”的马燕云,是实打实的“光杆司令”。没有本科专业、没有研究生、没有科研项目、没有团队人员,更没有学科发展的方向,甚至没有专属的办公室,一切都是未知数。为了打破这一困境,马燕云一边组建团队,一边寻求“外援”。在他的不断努力下,“哈军工”校友、中国工程物理研究院彭先觉院士受邀成为国防科技大学核学科的学术带头人,加入到“核专业”的重建过程中。

“彭院士是军用核技术领域权威,是我校‘核专业’的领路人,更是专业发展的助推器。”马燕云说,“彭院士对母校怀有深厚的感情,我们自主开发的粒子模拟程序和辐射流体程序,也与彭院士正在进行的聚变项目十分契合。在合作过程中,彭院士带领我们这个团队走进惯性约束核聚变最为核心的地带,我们也在这个过程中,逐渐形成了自己的学科优势。目前在惯性约束核聚变领域,我们已经成长为国内一支有重要影响力的研究队伍。通过不懈的努力,我们终于为重生的‘核专业’闯出了一条极有发展前途的新路径。”

从“劝说”出走其他专业的师兄弟回归本专业,再到对外精准招聘,在马燕云的奔走下,属于“核专业”的十几人的教学科研队伍逐步建立起来。经过他们的共同努力,2012年,暌违26年的核学科本科专业正式回归国防科技大学。在短短几年时间里,马燕云在队伍建设、实验室建设、课程建设、本科专业等方面作出了重要贡献,为学科的进一步发展奠定了良好的基础,为国防科技大学核学科的建设与军队核技术人才培养作出了重要贡献。马燕云说:“这在普通学校可能不算难事,但是对于隶属于部队的院校来说,这番‘废而复建’,其难度比申请几千万科研经费的难度要大得多。能够在这么短的时间内完成这项任务,得益于各级领导的大力支持。”

马燕云并未止步于此。在2012年这批本科生入学之时,他想到的是“人最不能缺少的就是希望”。作为核科学与技术学科的建设负责人,马燕云认为,要让学生心有希望,就不能让他们为专业后续的发展而担心疑虑,更不该让学生的发展止步于本科。为此,他与2012级核专业的新生做出约定:“大家放心,当你们毕业的时候,我们的硕士点也将获批,你们将可以继续攻读硕士学位。”这是马燕云给学生的承诺,更是他给自己的鞭策。功夫不负苦心人,2015年,核技术及应用硕士点顺利恢复,那批2012年入学的本科生,正好赶上了2016年的硕士考试,其中的佼佼者也如愿继续留在国防科技大学攻读硕士学位。就这样,马燕云在让“核专业”重回荣光的征途上,留下了濃墨重彩的脚印。

敢教日月换新天

无论是彭先觉院士的踏实务实,还是张杰院士的开阔思维、高效管理,都为马燕云团队的成长提供了丰富的养分。在深入研究激光核聚变的基础上,马燕云想做的,不只是完成激光核聚变的“点火”,更是要真正利用核聚变来解决能源短缺的终极问题。

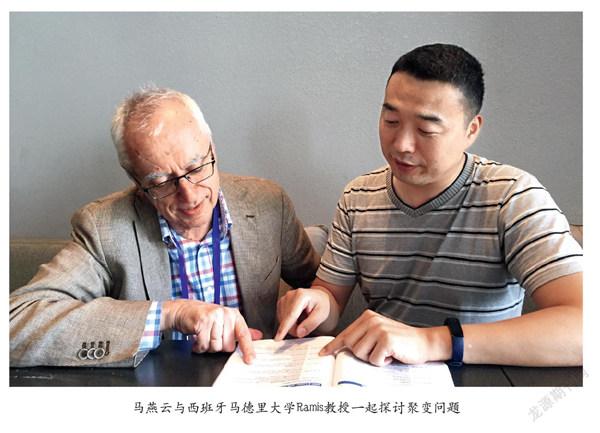

所谓“点火”,就是能量得失相当,要让核反应放出的能量大于等于系统输入的能量。要实现“点火”,首先要解决传统激光聚变研究中的瓶颈问题。由张杰院士原创的双锥对撞点火方案较国际上现有的直接驱动、间接驱动方案在激光-靶丸耦合效率、靶丸辐照均匀性、激光-等离子体相互作用不稳定性、瑞利-泰勒不稳定性和综合靶场设置等方面都具有一定优势,为我国乃至国际惯性约束聚变研究注入了新的活力,将大幅度提升我国在激光聚变研究领域的国际地位。在这一项目的实施过程中,马燕云主持了一个重要的理论项目,为“点火”提供物理方案和理论支持。“你们团队从立项阶段就参与进来,在基础薄弱、人员短缺的巨大压力下,你们最终和我们一起把项目论证这块‘硬骨头’啃下来了,在这个过程中,你们作出了不可替代的重要贡献。”张杰院士对马燕云团队如此评价道。

马燕云始终认为,受控核聚变一旦实现,将会真正解决人类的文明迭代问题,极大地推动人类社会的发展,这一辈子能投身到这样一项伟大的事业中,他觉得十分光荣。“要实现受控核聚变需要成千上万人不懈的努力,我期待我的绵薄之力,能和世界上所有做聚变的科学家的力量一起汇聚成一股洪荒之力,推动受控核聚变早日实现,希望能在有生之年看到人类用上清洁的取之不尽的聚变能源。那时,地球处处蓝天白云,鸟语花香,四季如春;世界不再有能源短缺、不再有因争夺石油引起的战争;海水变淡水,沙漠变桑田,人们丰衣足食,再无饥饿;人们也终于可以走出人类的摇篮,开启新的文明……”

专家简介

马燕云,汉族,1974年5月生,新疆库尔勒人。现任国防科技大学前沿交叉学科学院教授、博士生导师。担任中国核学会辐射物理分会常务理事、湖南省核学会常务理事兼副秘书长、国家自然科学基金评审专家、湖南省第一批科学传播团队首席专家。主持和完成国家重大专项、挑战计划、中科院先导、国家自然科学基金、原“973”计划、原“863”计划等项目30余项。独立完成了国内首个2D3V粒子模拟程序PLASIM、国内首个三维并行粒子模拟程序PLASIM3D的研制,带领团队建立起激光核聚变的三维并行全过程数值模拟能力,在激光核聚变、激光粒子加速等方面均作出重要成果。合作出版专著1部,申请专利10项,在PNAS、PRL、PRE、POP等国内外公开发行的学术刊物上发表论文140余篇,其中SCI100余篇、EI30余篇。论文总SCI被引次数1400余次。3篇文章进入ESI排名前10%。获省部级一等奖1项、三等奖1项。