于右任先生的书法艺术

2021-02-09钟明善

钟明善

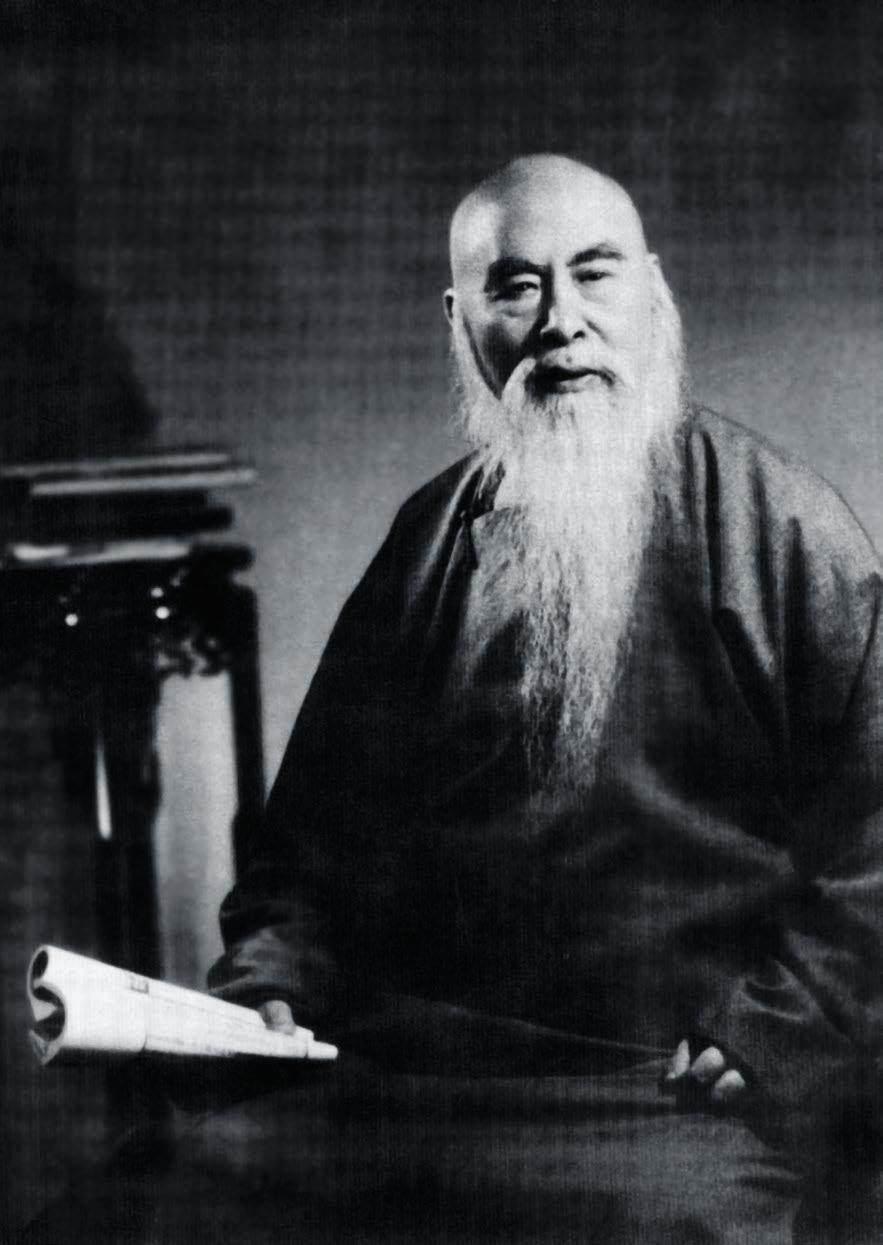

于右任(1879年4月11日—1964年11月10日),汉族,陕西三原人,祖籍泾阳斗口于村,中国近现代政治家、教育家、书法家。原名伯循,字诱人,尔后以“诱人”谐音“右任”为名;别署“骚心”“髯翁”,晚年自号“太平老人”。 于右任早年是同盟会成员,长年在国民政府担任高级官员,同时也是中国近代书法家,20世纪中国书坛达力可扛鼎境界者,要数康有为、于右任、李志敏、沙孟海等几人。 [20] 是复旦大学、上海大学、国立西北农林专科学校(今西北农林科技大学)的创办人和复旦大学、私立南通大学校董等。 1949年11月随国民党政府迁往台湾。1950年8月中国国民党改造委员会成立,任评议委员。1964年11月10日病逝。他善书法,喜作诗,晚年诗作眷念大陆之情颇深。著有《右任诗存》《右任文存》《右任墨存》。

一、关中农民的儿子

葬我于高山之上兮,

望我大陆。

大陆不可见兮,

只有痛哭!

葬我于高山之上兮,

望我故乡。

故乡不可见兮,

永不能忘。

天苍苍,野茫茫;

山之上,国有殇!

—于右任《国殇》

近世中国书坛以草书闻名的于右任先生在中国书法发展史上有着巨大贡献,他的书学理论、书法艺术成就愈来愈受到海内外书法家的珍视。他晚年这首哀婉凄切、催人泪下的骚体遗歌更震撼着无数炎黄子孙的赤子之心。

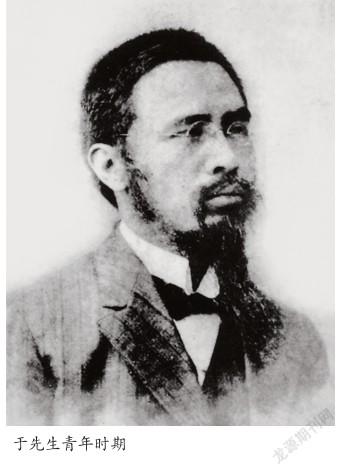

先生原名伯循,字右任,号髯翁,后以字行。笔名神州旧主、骚心、太平老人等。祖籍陕西泾阳县斗口村。1879年(清光绪五年己卯)出生于陕西三原县东关河道巷。“又在三原读书应试,因此就着籍为三原人了”①先生未满两岁失慈。7岁,受业于三水老儒第五先生(旬邑第五伦之后)。11岁,在三原入名塾师毛班香先生私塾“读经史,学诗文”,打下了坚实的国学基础,得见毛汉诗太夫子写王羲之“十七鹅”17字,字字不同。书学启蒙,对先生后来书法求新求变影响很大②。此时期,文文山的诗对他影响甚大。故其诗作高亢雄强、壮怀激烈。19岁,“学已小成”,遍求名师深造,往来于三原宏道书院、泾阳味经书院、西安关中书院。受教于朱佛光、毛俊臣、刘古愚先生③。三位老师俱是“关学”前贤,对先生的民主革命思想形成影响巨大。其中受“朱佛光先生的启沃”尤多。朱先生“以新学授徒,向往甚殷。”刘先生“慷慨论时局艰危,则泪涔涔下。泪痕酒痕,恒狼藉衣袂间”的侠士风貌与精神影响于右任便是自然之理。应当说于右任是关学在近代的优秀传人、杰出代表。1898年叶伯皋(尔恺)入关督学,激赏先生文章,誉为“西北奇才”。其时先生有感于清廷之腐败,立志推翻满清统治。有“报仇侠儿志,报国烈士身”的作为,更有激昂沉雄,痛快不羁的《半哭半笑楼诗草》问世。

1903年(清光緒二十九年癸卯)于右任先生25岁,以第18名中举。翌年春,应礼部试于开封,被清廷以“逆竖倡言革命大逆不道”革举人,并严令通缉,幸得其乡伯李雨田先生救助,始脱险潜往上海④。又得马相伯先生⑤护持,易名刘学裕,入震旦学院直至毕业。1905年参与并主持筹备成立“复旦公学”(即今复旦大学前身)。1906年在日本得识孙中山先生,“做彻夜之谈,并加入同盟会”。从此追随中山先生从事革命活动。于先生在上海先后创办了《神州日报》、《民呼报》、《民吁报》、《民立报》,任主编、记者,评论时政,为民请命,“辟谣邪而振民气”。

1912年民国元年,于先生被任命为交通部次长。历二次革命、讨袁、护国,反复辟。在这一场民主革命的大潮中,于右任先生受命主持西北靖国军事,“独撑革命危局于西北”,成了北伐战争中之“突破北洋军阀核心”的重要实力,追随中山先生“笃守主义,持以无倦。”

1920年,先生48岁,正值民主革命思想成熟的壮年时期。其时,国民二军与奉军战事不利,在西北革命基地存亡之秋,国民党以北方革命事相委。于先生辗转到达莫斯科,约冯玉祥至五原。成立国民联军,解西安之围,先生以驻陕总司令兼行省职权。这一留下“深刻的回忆”之艰辛历程使先生悟到“只要有勇气,没有走不通的路,做不成的事。”途中“晨兴久读《资本论》,掩卷心神俱委顿。”与马克思的神交,使他有了中国民主革命与“全世界被压迫之人民同日起”的明确意识。对俄国十月革命短暂的实地考察,他在诗中赞赏“忽然天开地辟日月光,十月革命成功兮,实现苏维埃社会主义之联邦。”应该说此时于右任对中山先生“联俄”、“联共”、“扶助农工”三大政策的认识更理性了。“全世界无产阶级与被压迫农民联合起来”,马克思、列宁的口号在于右任先生的思想中产生了极朴素的认同感。终其一生他在书法作品中不断书写“向荒山大海高空争地,与自由平等博爱联盟”(右老绝笔)便是明证。

值得一提的是,创办《民立报》期间,于先生在思想方面,很受托尔斯泰的影响。观于先生一生行事,可以说,中俄两国、东方西方两位文坛巨子的崇高人格思想与艺术光华交相辉映应是近世文化史上光彩夺目的一页。

自1931年起于右任先生长期任国民党监察院院长。1949年去台湾。1964年11月10日逝世于台北。1965年7月17日,这位始终怀着对故乡无限眷恋之情的老人,渭北高原上一个普通农民的儿子,被安葬于台北县大屯山八拉卡墓园。

于先生是一位可敬的爱国老人,也是一位对家乡永怀赤子之心的秦川儿女。无论他身处何时何地,总是眷恋着家乡的父老乡亲。

1899年,关中大旱,年仅20岁的于右任担任三原粥厂厂长,负责救济灾民工作。因心力操劳过度曾昏倒粥厂。后担任陕西靖国军总司令主持西北革命大计时,还出资创办“民治学校”,为国家培养人才。

1929年,关中又逢旱灾,冻死饿死饥民百万。此时,于先生向中外人士呼吁“起而拯此浩劫中之人民。则右任所千百叩以请也”,千方百计周济“至亲爱之父老兄弟姊妹”。于右任先生身在魏阙,心怀天下,件件家书,字字情深,催人泪下。

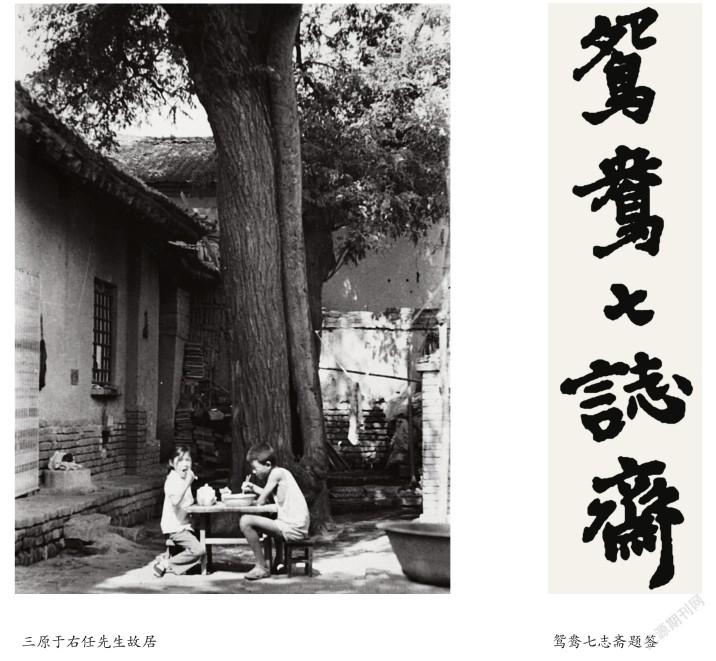

30年代他自己出钱辛苦搜求了以北魏为主的碑志380多方,对此视若拱璧。因为其中有7对夫妇墓志,先生遂自名斋号为“鸳鸯七志斋”⑥。1936年,他将这些国宝全部捐给西安碑林。现在西安碑林第二、三、四陈列室之间碑廊上镶嵌的就是于先生捐赠碑石的一小部分。我们流连碑林、研习这些刻石文字与书法之际,怎能忘记这位忠厚长者的功德呢!

于先生一生為家乡人民办了许多好事。1930年,他在泾阳斗口村创办了“斗口农场”, 1933年,创办了西北第一个农业最高学府—西北农专(西北农林科技大学前身)。 至于奖掖后学、扶助人才,西北学子得于先生资助者甚多,其中不少人成了当代著名人物。

1932年先生电邀王世镗赴南京,“尽出其宝藏,供君探讨”。王世镗有研究章草的《章草草诀歌》刻石面世流传,曾一度被诬为盗窃古人之作。到南京后,得于右任先生之助,“章草案”方得以平反。未几王世镗客死江南,于先生厚葬王世镗于南京牛首山,并将其遗墨编印成册,亲为题笺。于先生撰文、王世镗所书之《于母房太夫人行述》摹勒上石时,涂改、圈钩处亦如原作。足见于先生重才之心,亦更见王世镗书法之不同凡俗。王世镗自得于先生睿鉴始扬眉于中国近代书坛,千载书史当传此佳话⑦!著名学者、陕西师范大学霍松林教授在南京求学时,就曾得到于先生的激赏、帮助与提携。

多少年来,风风雨雨,饱经沧桑的于先生一生清贫洁白,不置家业,在他身后只留下一些欠人债务的借据、几张账单和书籍、札记。而家乡故地也仅存一棵老槐树,三间破瓦房。柳亚子先生称他是“落落乾坤大布衣”。的确是这样,他属于祖国,属于人民,是永怀赤子之心的穿布袜子、吃小米饭长大的关中农民的儿子。

二、奇崛霸悍的行楷书艺术

于右任先生在书法上既能认真继承传统又能大胆创新,在长期的艺术实践中寻找到了自己独具面目的书法语言,成为了中国近代书法史上的一座高峰。

于先生的书法艺术大体可分为两个时期:一是他潜心魏碑,由“集字”进而探求“我法”,写出了个人风格突出,独步当代的楷书、行书作品的前期;二是他创立“标准草书”并不断追求其形式美,写出了“笔笔皆活”的草书作品的后期。以其在草书形式美上的创造性艺术实践与对书理的研究成果,被誉为“旷代草圣”。

清末民初关中学子,其书法多从“二王”一路入手。于右任先生也不例外。先生1935年57岁时所书《员凌衔墓志》仍然保留着锺繇、王羲之小楷的遗韵。足见先生研习王羲之一路书法功力之深厚。小字行楷书《姜白石诗词》,这件1943年于先生65岁时在重庆所写的作品完全是王羲之笔法笔势,只是结字自然带出了北魏楷书的一点体势而已。

青年时代的于右任先生即热衷于北魏碑志书法之研究。他“朝临石门铭,暮写二十品。辛苦集为联,夜夜泪湿枕。”孙中山先生、于右任先生都极力提倡学习、研究具有“尚武”精神的魏碑,以期国人从北魏楷书中领略到有霸悍之气的“尚武”精神。把书法的审美理念与振奋民族精神结合起来,实在是伟大而深邃的哲人之思。书虽小道,国魂所系。给书学思想、书法审美观念以清晰的民族性内涵,这正是于右任先生对中国书法美学思想的重大贡献。

他在《为孙少元题颜书〈争座位帖〉后》中写道:“彭衙广武湮乃显,正始石经整复残。一物偶然成聚散,达人何事杂悲观。身如启泰怀沧海,书到平原见肺肝。为约滇南老名士,神州再造共渔竿。”“书到平原见肺肝”将颜真卿在书写《争座位帖》文章与书法中表现的忠义奋发之气的民族文化精神与颜真卿书法披肝沥胆之阳刚个性相契合,将颜书文学性与形式美的完美统一一语道破。

在民族精神之大纛下,个性化是书法创新的要害。于右任先生评颜真卿书法正好给我们揭示了这一中国书法美学中民族性是其灵魂的真谛。

于右任先生独步当代、大气磅礴的大量楷书、行书作品正是极具阳刚美的“尚武”精神之物化形态。

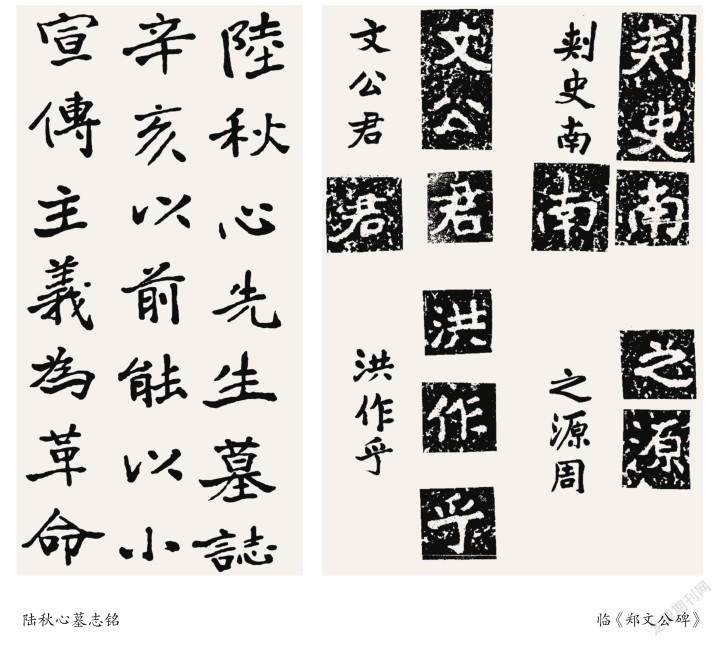

魏碑情缘与先生终生相伴。令人感念至深的是先生年逾古稀之后所临的几件古帖中就有北魏《郑文公碑》。从原帖与临帖的对比中,我们会发现先生“虽临魏碑,全是于法。”“活临”而不是依样画葫芦,是于右任先生临习古人法帖的最重要艺术经验。倘“死临”则难免为古人所限,更难免“奴书”之病。这也正是“变则通,通则久”的哲学理念的体现。

于先生早期楷书多是对北魏碑志的直接取法,然其用笔已透天真毕露之消息。他所写的楷书如《张清和墓志》、《茹欲可墓志》、《彭仲翔墓志》、《胡励生墓志》、《杨松轩墓表》、《邹容墓表》、《蒋母王太夫人行述》等,其结字绝类《张猛龙碑》、《元遥墓志》、《元珽墓志》,字形扁方,结体谨严,应规入矩。

将篆、隶、草书笔法揉入北魏楷书也是他成功的探索。《佩兰女士墓志》、《陆秋心墓志》等就是此类作品,这些作品大多集中在1932年版的《右任墨缘》里。而著名的《邓友斋墓表》(1945年书)、《李雨田墓表》(1939年书)、《孙荆山墓志》等也是以行、楷、草混同使用的书法佳作。

以篆、隶、草书笔法入楷,在北魏碑志、六朝写经中时或见之,然而以魏楷结字为基础,有意识将篆隶笔法乃至行草笔势用于楷书、行书,揉和得如此和谐自然,近世书家中当首推于右任先生。

在结字方法上,于先生首先取法北魏碑刻文字严谨扁方的体势,建立了平正的骨干,然后放纵变化,似斜反正,以气贯、神足、结法奇险取胜。最可称道的是:他运用了异于寻常的“反结法”改变魏碑体势,在重心平稳的原则下正者斜之,聚者散之,纵者收之,收者纵之,平齐者参差之。所构之字结体巧妙险绝,斜趣横生,烂漫天真。此种结字方法虽不能说是于先生首创,但他深悟此理,用得最妙最活,在近世书史上独树一帜,为当代以至未来树立了一座继承与创新之丰碑,是我们常学常新的艺术经典。当代许多书法家认为于右任先生在行楷书方面的艺术成就是近代第一,也是于先生书法艺术中最精彩之华章。

三、筆笔皆活的于体草书

于先生在楷书、行书不断成熟、出新的中年时期,即开始了对草书的研究。

他从1927年前后即开始广泛搜集前代草书家的书作、论著,潜心于书理、书法之研究。1932年,他在上海发起成立“草书社”,邀集同好,研讨切磋。从“草书社”成立到1936年的4年间,于先生主持以改革文字“迅速适用”,利于“国家建设”为目的,以“易识”、“易写”、“准确”、“美丽”为标准,在今草基础上对历代草书加以总结,创立了影响深远的《标准草书》。于先生开创这一课题本身就是利国利民的大业。其贡献有三:

一、从历代草书作品中精选集字,标明出处,成“标准草书草圣千文”,为草书建立了“不仅限于《说文》,亦不尽同于楷书”的“部首”。于先生创立订定草书文字部首,给形体无定的草书定了型,这无疑是具有文化开创意义的学术成果,具有超越时代的学术价值。

二、将历代草书作品“偶加排比”建立符号与代表符号,使习草者能掌握规律触类旁通,于平易中得“前人所谓草书妙理”。探讨归纳出草书字形式美的规律,以“易识”、“易写”、“准确”、进而追求“美丽”,既“为过去草书作一总结账,为将来文字开一新道路”,也把中国书法草书形式美提升到了艺术理论层面。

三、总结归纳草书书理。1936年7月《标准草书》集字双钩百衲本编成,由汉文正楷书局出版,此后,先生多次对百衲本进行过修订,反复推敲,以求尽善。直到1961年在台湾印行的第9次本,仍可见先生修订之笔痕。从1936年第1次本到1961年第9次本,除一临本外,余皆为“百衲草圣千文”,更可见先生谦逊诚恳、不自矜诩的高尚书德与严谨治学的学者风度⑧。于右任先生又在《标准草书·自序》中简述草书发展史,提出对草书“字理组织”符号功能的研究,对“草书妙理”的寻绎。其中最有文字学、书法学研究价值,最能道破“草书妙理”的是千字文后附的《标准草书凡例》和《标准草书释例》。

《标准草书》问世之后,引起了强烈的反响。靳志先生《题于右任标准草书四律》称其“假借近求非杜撰,形联巧构是天工”,“奇字双钩成百衲,寸阴尺璧到三余。是谁真赏家珍数,天禄琳琅总不如”⑨。 沈尹默先生《题于右任“标准草书”歌》也有“整齐百体删草字”,“美观适用兼有之”,“穷源竟委搜剔勤,譬疏洪流东入海。胜业直欲薄公卿,一尊即定无眩惊。匆匆不及今可免,爱此标准草书名”⑩等诗句,称赞于先生创立《标准草书》对文字改革及书法艺术发展的重大贡献。“标准草书”创立70多年来,不仅为我华夏同胞所珍爱,而且也为外域朋友所注目。据说:“日本之文教界,则已为深切之注意矣!其所编之各体字典,其草体,即采标准草书。日本之学标准草书者,亦日益众多,至有开馆课徒立先生像晨夕焚香礼拜者,其虔诚为何如耶!”于先生推广标准草书的目的是“利天下利万世”,其贡献于国家、民族的一片苦心更使我们不能忘怀。

在研究草书,创立并不断修订、完善“标准草书”的过程中,于先生的书法也 逐渐进入了一个崭新的阶段。

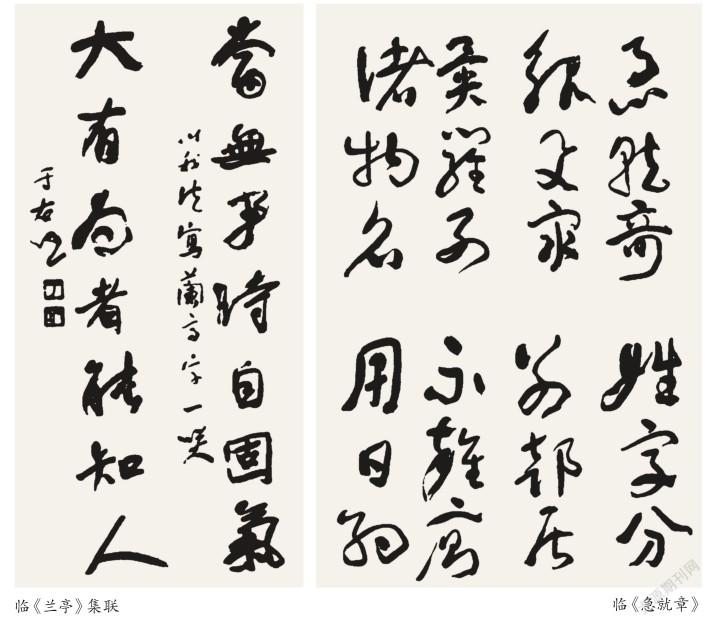

完善标准草书的过程也是一个不断向传统回归的过程。于先生晚年(1952年)手临《皇象急就章》、《王羲之十七帖》等就是他不断从古代书法经典中汲取营养,老年变法的艺术实践。

创立“标准草书”之初,于先生的草书由章草入今草,结字一本“标准”,用笔也未脱离草圣笔意。写得“婉而通”,有流动自然的美。这时,于先生经常对客临池,不择纸笔信手所成,然而通篇之中气血畅达,毫无支离之感。从50年代到60年代,于先生老年变法,其草书作品在形体上仍守标准,然而在用笔、结字、章法上则不断追求形式美的再创造,使之更完美、更抒情、更个性化。于先生的草书艺术有雄浑、冲淡的神韵,中锋“活笔”的妙趣,简净险奇的体势和豪放、潇洒的意象美。于先生的草书保持了章草、今草字字独立不相联属的表面特征,但却努力追求其美的规律,他的草书作品首行首字多写得笔道粗重、字形较大,就好像音乐中的强音主调一样,然后由此衍出一幅字的点线轻重及结体大小变化,在渐变中形成跌宕起伏的节奏与韵律,形成了雄浑、豪壮、冲淡、潇洒的意象,给人以美的享受、美的联想。

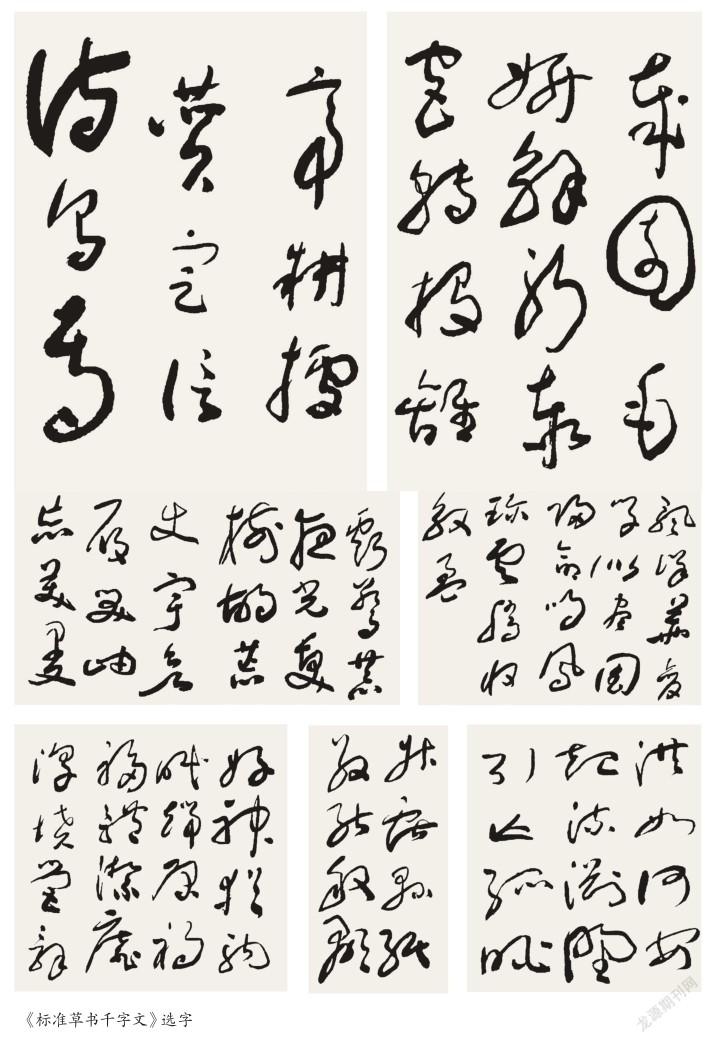

先生晚年(1960年)所书《标准草书千字文》更是活笔活姿,出神入化。

他以凌厉劲健婀娜多变的笔势在不断运动中去构造字形,贯通行气,组成章法。从“岁”、“园”、“毛”、“妍”、“解”、“躬”、“泰”、“宫”、“转”、“投”、“离”等字可以清晰的看见其线条始终在不失造字之理的行进中不断波变,其跳荡的节奏与和谐的韵律,让人感到一个字就是一个隽美的乐句,一个被定格的舞蹈造型。《标准草书千字文》中“帝”、“耕”、“据”、“赞”、“定”等字末笔本可以舒放拓展、纵笔成画,可是于先生却用短笔回锋收束,留笔敛形,聚气凝神。至于“诗”、“乌”、“焉”一类字,从构形上,末笔本来就须回锋,先生以极沉着之笔处理之,绝不纵势交笔以犯其它笔画,使整个字更沉稳厚重,气足神完。

“随意生态、愈拙愈妍”是于先生晚年草书结字形式美的一大特色。

尤其到晚年他的草书结字就变化险奇、飘忽不定了。《标准草书千字文》中, “亏”、“惊”、“恭”、“夜”、“光”、“发”、“树”、“胡”、“荒”、“使”、“宇”、“欲”、”、“履”、“笑”、“岫”、“忘”、“美”、“曼”等字体正笔斜,体态依魏楷书之势多呈重心下移的三角形,稳定、端严而笔势极尽波变斜曲之妙,寓险绝于平正之中。如“飘”、“详”、“华”、“变”、“学”、“似”、“尽”、“国”、“归”、“命”、“鸣”、“凤”、“珍”、“云”、“腾”、“收”、“殷”、“盈”等字则似斜反正,体势如风吹花絮,飘逸潇洒。古代很多书家孜孜以求的险绝不稳之势在于先生笔下自然天机流露,令人惊叹。

虚其中而形散神聚,是于先生晚年草书结字的又一特色。如“好”、“神”、“犹”、“驹”、“眠”、“端”、“原”、“祸”、“福”、“体”、“洁”、“靡”、“淳”、“坟”、“莹”、“辞”等字中宫部位(或略偏上下左右)都留有大块空白,于先生使笔画收束或符号关联回环内抱,呈八面拱心之势。形散而神聚,非大手笔莫敢为也。

参差领带是于先生晚年处理草书结字形式美的第三特色。在安排左右结构形态的草书字时,除通常的下沿平齐一法之外,于先生更多地使用了左带右拖,管领牵连,上下参差,夸张大小使字势,呈主副相倚之斜势,动感、力感、奇趣盎然。“升”、“献”、“县”、“纸”、“敬”、“能”、“般”、“显”等字使人耳目一新。此种结法与八大山人行草书中结体变形夸张、诡形怪状之趣味极其近似。奇崛变异正是于先生书法审美观念的特异之处。

纵横夸张是于先生晚年草书结字的第四特色。宋姜白石认为,把大小斜正扁方窄宽不同之字写得整齐划一是“唐人之失”。他以为魏晋人能随形构字,“各尽字之真态”。而于先生的草书字势是从章法、气韵的贯通照应中将字形自由夸张、变形,极类似绘画中的透视变形。他有意无意地把许多字加以纵向或横向夸张,使许多人胸中、笔下都不可能有的奇形异态产生于楮墨之间,做出了令人叫绝的创造。纵向夸张者,如“步”、“声”、“寻”、“后”等字尚不足为奇,横向夸张者,如“洪”、“如”、“何”、“安”、“起”、“流”、“渊”、“野”、“引”、“亡”、“孤”、“眺”、“睦”、“丽”、“施”、“随”等字则斜侧参差,表现出于先生艺术创造上的睿智和胆略。

一直追随于右任先生研究标准草书的刘延涛先生,在其《草书通论》中对于右任书法有“沉雄之气”、“学问事功”、“活”三点总结。前两点为天赋灵性与书外之功,而“活”之一字,才是“先生论书之一字金丹”。书法的“活”正是书法的生命气息之所在。古人讲书法有骨肉筋血,也是从这一理念出发的意象表述。对书法“活”的追求与审美理想的意象化,正是于右任先生对近代书法美学理论与书法创作方法的重大贡献。

中国书法,源远流长。历朝历代,精研书法者甚众,其著述亦称浩繁。于右任先生以自己的书法审美理念与个性化的、风格突出的书法作品树立起书法美的典范。他的行书、楷书、“标准草书”“达其性情,形其哀乐”,“取会风骚之意”,“本乎天地之心”进入写意、抒情的最高艺术境界。日本朋友赞先生为“旷代草圣”,非虚誉也。

岁月易逝,艺业不朽。于右任先生就是一部博大精深、常读常新的书法艺术经典。近世海内外追随于先生书法艺术者甚众,已蔚成流派。在西安、南京、台北、日本高崎举办过的数届大型国际“于右任书法流派展”就可见一斑。他的书学理论、书法艺术创作、书法美学思想为中华民族千载书史所谱写的篇章将永放其灿烂的光辉。

注释:

①于右任《牧羊儿自述》。

②毛汉诗(亚农),毛班香先生之父。据《牧羊儿自述》:汉诗先生“亦曾以授徒为业,及年老退休,尚常常为我师代馆。他生平涉猎甚广,喜为诗,性情诙谐,循循善诱。自言一生有两个得意门生:一是翰林宋伯鲁,一是名医孙文秋”。

③朱佛光(1854~1935),名光熙,字淑芳,晚号佛光。三原人,小学家。治经从小学入,治西学从自然入,“在当时都是第一等手眼”。陕西革命诸子,多为其及门弟子;毛俊臣(昌杰),扬州人,久居关中,潜心于经籍、金石考据,兼善辞章,为近代著名学者。朱佛光盟弟;刘古愚,名光蕡,号古愚。清末陕西咸阳人。屡试不第,终身讲学于关中味经、崇书等书院。提倡新学,主张变法,时与康有为齐名,人称“南康北刘”。后为清廷杀害。生平著述颇多,有《烟霞草堂文集》等著作行世。

④事见于右任撰并书《李雨田墓表》。

⑤马相伯(1840~1939),于先生所崇敬之恩师,国民政府委员。

⑥380多方碑志中魏志149方,其中夫妇志七对,因以‘鸳鸯七志’自名斋号。七志是:穆亮及妻尉太妃志、元谭及妻司马氏志、元诱及妻冯氏志、元珽及妻穆玉容志、元遥及妻梁氏志、丘哲及妻鲜于仲儿志、李挺及妻刘幼妃志。

⑦王世镗,号鲁生,晚号积铁老人。研究章草30年,成《稿诀集字》。其书法古拙简质,于先生誉之为“古之张芝,今之索靖,三百年来,世无与并”。卓君庸《章草考》一書列于历代章草书家153人之中。有书法集《王世镗遗墨》、《于母房太夫人行述》等行世。

⑧《标准草书》版次如下:

1936年,双钩百衲本草圣千文编成,由汉文正楷书局出版,印500本,为第1次本;

1937年,第2次修订本完成。甫欲付印,抗战军兴,社址被敌人侵占,先生历年所搜购也多失佚。1938年重为厘定,交香港中华书局印300本;

1940年,又印500本;

1942年,增订刊布。分上、下两卷,上卷为草圣千文,下卷为标准草书释例;

1945年,于先生临本标准草书出版;

1947年,重庆说文社为庆祝于先生70大寿加印“祝寿本”;

1951年,第7次修正本由中国公学校友会发行;

1953年,第8次修订本由台湾中央文物供应社出版发行;

1961年,第9次修正本由台湾中央文物供应社印行;

1976年,第10次本由台湾中央文物供应社发行。

⑨1944年《书学》第二期,111页。

⑩马国权编《沈尹默论书丛稿》221页,《题于右任〈标准草书〉歌》。

刘延涛《标准草书》第10次本后叙三。

刘延涛著《草书通论》1983年台湾中国文化大学出版部印行。(作者为陕西省文史研究馆馆员、西安交通大学教授)