神舟十三号:再征寰宇

2021-02-03占康

占康

金秋十月,中国航天员再次出征太空。

2021年10月16日,神舟十二号飞行乘组完成空间站阶段首次载人飞行任务整一个月后,神舟十三号飞行乘组的三名航天员翟志刚、王亚平、叶光富搭乘载人飞船奔赴中国空间站。

星空浩瀚无比,探索永无止境。航天人奔向星辰大海的脚步永不停歇。

翟志刚:航天英雄再问苍穹

“我已出舱,感觉良好!”翟志刚穿着印有“飞天”字样的中国自主研制的第一代舱外服,左手扶着舱外把手,右手挥动五星红旗,在深邃无垠的太空映衬下,显得格外壮美。这一画面定格在亿万人民的脑海里。

那是2008年9月27日,在神舟七号载人飞行任务中,翟志刚完成中国人首次太空行走,他也因此被誉为中国“太空漫步第一人”。

13年后的今天,翟志刚再次以指令长的身份征战太空。

“哪怕回不来,也要让五星红旗高高飘扬!”

2008年9月25日21时10分,伴随着火箭的轰鸣声,由翟志刚、刘伯明、景海鹏组成的神舟七号乘组正式开始了飞天之旅。

飞行到第13小时,翟志刚和刘伯明开始进行轨道舱状态检查和舱外航天服组装、测试和在轨训练,景海鹏在返回舱值守。

在太空组装舱外航天服,是一项艰难而又细致的工作。原计划用16个小时组装完成,而实际上用了近20个小时才组装好,由于天地差异,在地面上很容易做到的事情,太空中就可能变得很复杂。而此时,还在忍着太空失重环境带来的头眼肿胀等不适感的他们连续工作,实在累极了,就闭上眼睛休息几秒钟。由于工作紧张,3天的飞行中,他只吃了两次加热食品。

当翟志刚穿上“飞天”舱外航天服准备漫步太空时,舱门却打不开,此时,轨道舱泄压到了1千帕(大约是标准大气压的1%),完全符合开启舱门的条件。然而,翟志刚用力拉了3次,舱门却丝毫没有反应。此时,飞船即将飞出测控区,他必须尽快打开舱门,在下一个测控区完成空间出舱活动。

这时,刘伯明递过来一把开舱辅助工具,翟志刚用辅助工具撬了2次,每次舱门刚打开一点缝隙,残留的气压就会把舱门紧紧压住。最后,他拼尽全身力气,用力一拉,终于打开了连接浩瀚太空的舱门。

此时,飞船已进入测控区,翟志刚即将出舱。按计划,他将先进行空间科学实验取样,把一个固定在飞船舱外的实验样品送回舱内,然后,再从舱内取出一面五星红旗,进行太空漫步和舱外展示。就在这时,又出现了一次“意外”,耳机中传来一阵报警声:“轨道舱火灾!轨道舱火灾!”

轨道舱正是翟志刚和刘伯明身处的舱段。此时已无暇多想,翟志刚和刘伯明眼神稍做交流,彼此心中便达成了默契:就算回不去,也要让五星红旗在太空留下永远的瞬间!翟志刚毫不犹豫飞出舱门,刘伯明果断调整任务步骤,先把五星红旗递给了他。翟志刚在黑色天幕和蓝色地球的映衬下,挥动国旗向地面报告,向全国人民、向全世界人民问好!

此时的太空,展示出它固有的深邃宁静,茫茫无际。翟志刚在19分35秒的舱外活动中,飞过了9165公里,被新闻媒体称为中国“飞得最高、走得最快”的人。

当人们从电视直播中看到了这一经典镜头而欢欣鼓舞时,当时的他们已经做好了一切心理准备,如果发生不测,就把这挥舞国旗的画面作为向大家的永久告别……

事后分析表明,轨道舱火灾的警报只是一场虚惊。

当“神七”代表团访问香港时,有一名小学生问道:“翟叔叔,你去太空的时候,怕不怕死?”翟志刚回答道:“我也怕死,但是人活着,很多时候是来不及考虑生死,也无法选择生死。当我打开轨道舱舱门的那一刻,我确实没有考虑过生死的问题,也忘记了自己面对的是生死考验。那一刻,心里只有任务。当国家和人民把使命责任交到我们手里的时候,我没有理由去考虑更多个人生死问题。我想,这也是我们每一名军人在国家和民族利益面前最本能的反应。”当时,会场上响起了经久不息的掌声。

“重新归零,从头再来!”

“神七”任务结束后,翟志刚被授予“航天英雄”荣誉称号,获得“航天功勋奖章”。

身体会失重,但心灵永不失重。对此,他最先做的就是归零成绩、归零经历、归零心态,一切从头开始,继续重复着飞天和准备飞天的工作。

有人问他:“你已经功成名就,又过了知天命的年龄,还用得着这么拼命吗?”他的回答铿锵有力:“党和人民給予我们崇高荣誉,祖国托举我们飞上太空,我们唯一的使命就是为国出征,只要党一声令下随时准备再上太空!”

如今,虽然年过半百,翟志刚的航天生理功能始终保持在优良等级。近24年的航天生涯,让他深刻明白:每一次出征太空的机会有多不易。

从1998年成为我国首批航天员,到2008年成为我国“太空漫步第一人”,十年磨一剑的艰辛,刻骨铭心。

其间,他先后作为神舟五号和神舟六号任务的备份航天员。

数次备份,数次与任务擦肩而过。但新的任务来临时,又要从零开始,面临新的选拔。

接着,又走过漫长的13年,入选神舟十三号任务飞行乘组。其间,他先后作为神舟十号和神舟十二号任务的备份航天员。

日复一日地训练,一次次接受挑选,是什么支撑着他一路走下来?答曰:“热爱!”他认为自己就是为飞行而生,而飞行也带给他荣耀和自豪,让他能一步一个脚印做好眼前的事,除此无他。

在这13年间,作为一名声名显赫的航天英雄一直在默默备战,最大的挑战是什么?

“最难的不是训练有多难,工作有多难,学习有多难,最难的是如何能够把一件简单的事,用最高的标准和热情十遍百遍地做好。”翟志刚说。

尤其在完成“神七”任务后,随着年龄的增加和经验的积累,翟志刚对训练非常熟悉,并形成了独到深刻的见解。当与年轻教员的看法出现偏差时怎么办?

他下决心先舍弃自己的想法,把自己定义为一个参加新任务的新航天员,先按照要求把训练完成,之后再去和教员沟通自己的想法,结合飞天经验,提高训练的针对性。当有效沟通,达成一致后,就可以把这些经验融合到神舟十三号任务的训练中去。

翟志刚认为这才是一名老航天员该做的,才能在未来的飞行任务中,发挥主观能动性,引导飞行。

“所以说,这么多年以来,面对这些简单的,一遍又一遍的,自己已经无数次地完成过的这些训练,仍然要有像小学生一样的心态,谦虚谨慎,尊重、理解教员们,这是很重要的。”翟志刚说。

翟志刚对任务的理解和思考都非常深入,他常常能做到化繁为简,深入浅出。尤其在出舱训练方面,教员们经常把他的操作步骤录制成视频供大家学习。

为了磨砺心性,在训练之余,翟志刚迷上了书法,在凝神静气之间,挥毫泼墨,修身养性,如今的他练得一手好字。

可亲可敬的邻家大哥

在神舟七号出舱活动中,翟志刚“宁可回不去,也要让五星红旗在太空高高飘扬”的决心展现出了大无畏的革命英雄主义精神。

在水槽训练期间,翟志刚也遭遇了一次惊险。当时他已经沉到10米深的水下,气瓶漏气了。

此时迅速上升将会对身体造成极大伤害,现场监测的科研人员迅速紧张起来,立即指挥潜水员配合翟志刚出水。

在这样的紧张时刻,只见翟志刚沉着冷静,与潜水员交替共用一个气嘴,按规定缓慢游出水面。

大家都松了一口气。训练负责人赶忙上前询问翟志刚“身体怎么样?”,翟志刚自信地说道:“没问题,可以继续训练。”

就这样,在更换新气瓶后, 翟志刚再一次沉到水下继续训练,并完成了当天全部训练内容。

此外,自带幽默细胞的东北人翟志刚还是个段子手,在神舟七号任务后,翟志刚接受采访时爆梗不断,被网友称为“宇宙级梗王”。

比如当被问到发射时是什么感觉,翟志刚笑称:“当时就像是有人从我后面咣的一脚,把我从正面踢到反面,完了之后我就悬在那了。”

回忆出舱时的心情:“一打开舱门满眼蔚蓝,但紧接着低头一想觉得不对劲,外太空应该是黑色的,怎么是蓝色的呢?哦,原来这是地球。”

……

但凡有他出现的场合都充满欢乐。跟翟志刚打交道的科研人员这么说。

队友王亚平评价说,从他那不仅能得到快乐,还能收获信心和正能量。他知无不言言无不尽地给予帮带,而且给予鼓励和肯定,大家都喜欢跟他在一起。

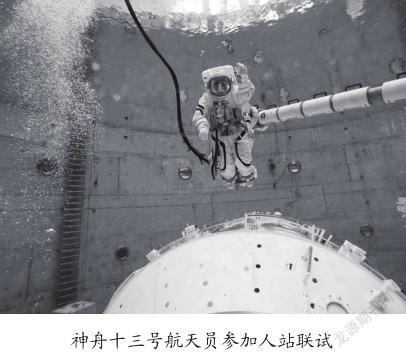

在神舟十二号飞行乘组在太空执行出舱任务时,神舟十三号乘组作为地面支持岗进行观察。翟志刚发现,拆卸工作台和脚限制器这些大型设备时,由于太空失重的情况下无法固定身体,此时,一只手悬浮在空中,另一只手去操作设备,是很难操作的。

于是,翟志刚在出舱活动水下训练时,他就边训练边琢磨,怎样去克服这一难题?他就尝试着利用身边的扶手或环形扶手固定自己的脚或者相对手脚固定,再去插拔这些设备,顿觉效果不错。他做完之后,马上喊来乘组其他两人现场观摩和体验。叶光富深有感触地说:“翟哥不仅是指令长,更像师傅一样,恨不得把他自己身上所有的本领都倾囊相授,他一遍遍地演示怎样摆放,用脚跟还是脚尖,怎样去操作 。”

对于这次任务的期待,翟志剛如此展望:“高高兴兴地飞出去,兢兢业业地飞行中,安安全全地飞回来。作为我们这个乘组,作为我个人有信心、也有能力把神十三任务完成好!”

王亚平:中国首位进驻空间站的女航天员

王亚平因“太空教师”被大众熟知,这次再度问鼎苍穹,她又多了很多“首个”标签,中国首个进驻空间站的女航天员,中国首次驻留时间最长的女航天员,还可能是中国首个出舱的女航天员。

“男航天员能做到的,我也能做到”

每次见到王亚平,她都愈发消瘦,让人心疼。可王亚平笑称,不是瘦了,而是肌肉更紧致了。越临近发射,训练强度越大。就在万家团圆的中秋假期,她也在训练,没能和家人团聚。

虽说,和男航天员相比,女航天员在体力方面难免有差距。但亚平认为,太空环境不会因为女性到来而改变,也不会因为是女性就降低门槛。在平时的训练内容、训练标准、要求上,她默默对自己提高了要求。

超重耐力训练中,在高速旋转的离心机里,她要承受8个G的重力加速度,呼吸困难,面部扭曲变形,甚至连眼泪都甩了出来;

救生训练中,不管在野兽出没的丛林,还是风沙漫天的沙漠,或是大浪滔天的海洋,她从容面对恶劣环境的考验;

体能强化训练中,3000米考核,她比满分标准还提前了3分钟。

体质器械训练中,她每次在规定课时以外加练1小时,经常练得第二天胳膊都抬不起来;

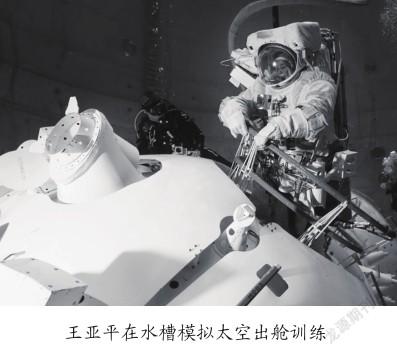

出舱活动水下训练中,她身着水下服,在10米深的水下,克服水的阻力和服装40千帕的压力,不断调整身体姿态,完成攀爬、操作等各种动作,持续水下工作五六个小时,饿了只能忍着,痒了痛了也没法挠。男航天员在水下坚持多久,王亚平同样在水下坚持多久。但比起男航天员臂力、体型和臂展的先天优势,对加压后舱外服的操控力,她可能要花费更多的努力才能做到。

“每练完一次,技术上又进步了,离梦想又近了一步。”每次水下训练结束后,她都觉得很有成就感,稍做休息后,她又去跑步机上边锻炼会儿,边回顾整个训练过程,总结经验。

“我的字典里没有‘放弃’二字”

2003年,杨利伟实现中国人千年飞天之梦,世界瞩目、举国同庆,这也给当时还是女飞行员的王亚平播下了一颗“飞天”的种子。电视机前的她脑海里一个小火苗“腾”地被点亮了:“中国现在有了第一个男航天员,什么时候会有女航天员?如果可能,我要做那个向太空挑战的人。”

当加入航天员队伍之后,她才发现这些光鲜灿烂的时刻,只是惊鸿一瞥,在航天员的职业生涯中,只有准备飞行和飞行两种状态,更多的是面对数十年如一日的枯燥艰苦的训练和一次次激烈严酷的挑选。

在王亚平的人生字典里,没有“放弃”两字。在追梦飞天的路上,她一次次挑战自我,挑战极限。

比如在太空中有抽血项目。以前,王亚平想都不敢想,后来也只拿萝卜练过手。但没想到,乘组第一次进行抽血训练时,她自告奋勇第一个站出来尝试,干脆利落,动作非常标准。“成为航天员后,我发现自己做了很多以为自己做不到的事,这种成就感是无与伦比的。”她说。她还学会了理发等生活技能,神舟十二号飞行乘组飞天前亮相的发型都是她帮忙修剪的。

超重耐力训练,起初是王亚平突破不了的瓶颈,考核成绩总是二级。这项训练需要有较强的腹肌力量和背肌力量。体型偏瘦的她腹肌背肌不够,为此,王亚平在增强心血管功能和肌肉力量的训练方法上想办法。她除了正常体训外,还每天给自己开小灶。

2011年年底,又到了大考核的时间。

“能不能扛住?”教员关切地问道。

“没问题!”王亚平坚定地回答。

已经数不清她给自己加训了多少次了,豆大的汗珠顺着她清瘦的面庞滑下,她也咬牙坚持,从不去按下手边那个红色的“暂停”按键。在她心里,这个按键根本不存在。这次,王亚平终于突破二级升为一级。

尤其在太空中,身着舱外服的航天员行动和操作主要靠上肢,对于可能要执行空间站出舱任务的女航天员来说,如何提高上肢力量?一个字,“练”!

据王亚平的体质训练教员谷志明说:“每次她都要针对出舱任务加练臂力,抓握铅球、俯卧撑、举杠铃等等。体质训练中,她总走得最晚。”

功夫不负有心人,王亚平终于将胳膊练出了肌肉块。有一次,王亚平训练完去按摩,按摩师提醒她说:“王老师,告诉你一个不好的消息,你的胳膊练粗了!”可王亚平的反应却出乎意料,她高兴地说:“太好了!说明我练出了效果,肌肉力量增强了。” 都说爱美是女生的天性。可对于王亚平来说,美不是最重要的,具备执行任务的能力才最重要。她经常跟大家比一比谁的胳膊粗,谁的肌肉块更强壮。

做一件事不难,难的是坚持一辈子。“对我来说,航天员不仅是一个职业,更是一项事业,而且是我热爱的一项事业。”王亚平说。这份热爱给予她源源不断的动力,支撑她不断向前。

“太空女教师的身份让我自豪”

“大家好,我是王亚平,本次授课由我来主讲……”

2013年6月20日上午10时04分,在远离地球300多公里的天宫一号目标飞行器中,身着蔚蓝色舱内工作服的王亚平如美人鱼般轻轻一跃,向摄像机镜头缓缓飘来,为全国8万余所中学的6000余万名师生开展太空授课。

她和聂海胜、张晓光三人完美配合,在大约40分钟内,先后顺利展示了质量测量演示、单摆运动演示、陀螺演示、水球演示、水膜演示等5个基础物理实验,并通过天地连线与地面课堂师生进行互动交流。

这堂精彩的太空授课在数以万计青少年心中埋下科学的种子。之后,王亞平收到很多学生来信,她也专门去过很多学校跟学生交流,学生们对太空的向往和对科学探索的热情陡增。

一名学生在给王亚平的信中说:“是你给了我梦想,我会像毛毛虫一样,慢慢地爬向树的顶端。总有一天,我会像您一样,变成一只蝴蝶,飞向太空,实现梦想!”

一个名叫王楠的高中生因此坚定了选择航天的信念。为了离航天事业近一点,她将6个高考平行志愿的首选专业全填为“测控”或“自动化”,并在大学期间利用业余时间进行航天科普宣传,希望像“太空课堂”一样,把航天的种子播撒到更多人的心中。她后来被保送至北京航空航天大学攻读研究生,现在如愿成为一名航天工作者。她说:“‘太空教师’王亚平一直是我追梦路上的光。”

还有很多当时未出生的小朋友,翻看当年的授课视频,还在问王亚平什么时候再进行太空授课。这也一直激励她渴望再次飞上太空,再次带着孩子们的眼睛开始新的探索。

“女儿让我去太空给她摘星星”

与8年前执行任务不同的是,这次飞天,她的内心有了一个最大的牵挂——5岁半的女儿。

在女儿最依恋妈妈的这个年纪,她便要和女儿分别半年,王亚平难以割舍。她时常想,半年后会是怎样,女儿跟她的关系会不会生疏?

平常,王亚平和家人聚少离多,尤其是这两年被选入乘组备战任务,加上疫情反复被隔离,经常回不了家,女儿想妈妈想得直哭,也只能隔着栅栏远远地看一眼。

尽管如此,小小的女儿对王亚平的职业还是引以为豪,有一次,她从幼儿园回来,跟王亚平说:“妈妈,你是一名航天员,但我知道你还是一名老师,是太空老师。”她也对浩瀚太空非常着迷,经常缠着妈妈讲太空故事。

为了让女儿对分离期做好思想准备,王亚平用心颇为良苦。去年,王亚平特意带女儿看了部电影,名叫《比邻星》,电影讲述的是一个国外女航天员在飞行之前和女儿之间的故事。没想到电影是英文原版,女儿虽然听不懂,但看得非常认真,让王亚平全程给她讲解。王亚平想借此让女儿慢慢接受将来跟妈妈分别半年的事实。

半年有多长,幼小的女儿并没有概念。为了填补这漫长的半年时间,她和女儿互相布置了任务,约定看谁完成得好。她让女儿照顾好自己和姥姥姥爷,好好学习。女儿让她从太空摘很多星星回来,送给她的同学们。

采访最后,王亚平对半年的太空生活进行了畅想,在太空过新年,提交两会提案等等。个人携带的小物品里有乐器,家人和战友的照片、视频以及给两名男航天员提前准备的新年礼物。

王亚平对即将执行的任务也充满信心。她说,人们常说飞行是不确定的艺术,但对于我们的航天员来说,都将由我们在天上的表现最终确定。我也期待着能够再次飞上太空,去继续圆自己的飞天梦,享受失重的那种神奇和美妙,也能再次在太空回望我们美丽的地球,再次在我们的中国空间站和大家一起迎新年过不一样的除夕。也期待着能够有机会到舱外去看看我们美丽的太空。

叶光富:“80后”男航天员首战太空

“加入航天员队伍11年,我为梦想也奋斗了11年。现在,我对任务充满信心和期待!”首次参与飞行,叶光富在公众面前显得自信而从容。

6天6夜的“洞穴探险”

这不是叶光富的首次亮相。大众知道他的名字,得追溯到5年前——

当地时间2016年7月7日14时30分,在意大利撒丁岛, 6名满身泥土的航天员从探险6天6夜长达162小时的洞穴中欢呼着走出。其中,一张帅气的中国面孔格外引人注目——他是当时首位尚未执行太空飞行任务即公开身份的中国航天员、首位公开亮相的第二批男航天员叶光富。

他作为中国航天员代表,与来自美国、俄罗斯、西班牙、日本的5名航天员共同参加了欧洲航天局组织进行的为期15天的洞穴(CAVES)训练。

撒丁岛高山深处,存在着巨大的喀斯特地貌地洞。阴冷潮湿的洞穴,险象环生。那里没有阳光,没有声音,连食物的选择也十分有限。这种与太空类似的极端环境,是评估和锻炼航天员的理想场所。

叶光富穿着探洞服,头戴携有探照灯的安全头盔,还要背负装有各种任务所需设备的背包每天负重行进5小时以上,或在悬崖峭壁中攀爬,或在垂直的深洞中升降,或游过暗藏危机的河流,步步惊心。

有一次,团队发现一个有2个足球场大的洞厅,尽头的石墙高达100米。叶光富要完成对这个洞厅的勘测,辅助勘测定位的另一名航天员爬到一个边缘位置。叶光富敏锐地观察到有个别岩石往下滚落,顿觉不妙,赶紧招呼那名航天员撤回。就在刚回撤至安全区域后,岩石开始滑落,并迅速发展成一大片岩体滑坡,整个过程持续了1分钟以上。

叶光富作为关键项目勘探组负责人,在小组成员的共同协助下完成了对两个洞穴分支勘测总距离约600米的勘测任务,发现了令人震撼的杰里科大厅,还发现了一段长约500米的洞穴分支。他还获得了该洞穴一处通道的命名权,他将其命名为“Guang Ming Gallery”即“光明通道”。最终,叶光富和整个团队一起战胜了种种困难,并从庞大的地下迷宫中安全回归。在任务后期,他将所有勘测的数据进行下载、整理、分析,生成了一个3D洞穴地图,为以后训练留下宝贵资料。

有一位国际航天员说:“让叶执行这项任务,我非常放心。”随行摄影师说他“似乎永远也不知疲倦”,任务负责人说他“为人很友好,而且聪明,总是乐于学习新的东西”。

母亲的背影,前行的动力

在叶光富的成长轨迹中,母亲对他的影响最大。在他的记忆里,母亲独自扛起了家庭重任,却从不抱怨。别人家的孩子有的早就辍学打工,帮衬家里。而母亲让他好好读书,长大后成为一个对社会有用的人。

为了供他读书,母亲尽可能多干一份活,多赚一份收入。有一阵,母亲包揽了村里种植桑树苗的活,施肥、浇水、锄草、打理,全靠她一人忙活。叶光富放学归来,看着母亲正一担担挑着水上山灌溉树苗,只见母亲弱小的身躯被沉重的扁担压弯了腰,一步步地往山上艰难前行,这样来来回回挑了数十担。这一画面烙印在他的心里,每当遇到困难时,母亲那副瘦弱而坚定的背影便给他了坚持的勇气。

高三时,空军招飞的消息传到他所在的学校。从小就梦想飞行的他怦然心动,但50元的路途与餐旅费让他望而却步。母亲得知后,坚定地说:“去吧,钱我来想办法!”于是,母亲东拼西凑借了50元让他报了名。当被录取的消息辗转传到他家时,叶光富有点不敢相信这是真的,连让姐姐掐他几下试试。

带着家人的期望,叶光富进入空军长春飞行学院。不到两年的时间,他面临的是一轮全新的挑战。既要学完相当于大学四年的理论课程,还要进行严格的体能训练、军事素质训练以及飞行员的专业训练等。

但对他来说,飞行学院生活最刻骨铭心的一课,是让他认识到军人的职责和使命。有次,学院组织学员队挖掘光缆沟,半途遇到“拦路虎”。某段光缆沟所在位置靠近水域,且不断往里渗水,需要跳进齐胸的水里进行抢挖。当时的长春已是深秋,水温也就几度左右。学员队挑出十几个精兵强将成立攻坚队,叶光富一马当先。他一梗脖子跳了下去,冰冷的水冻得他上下牙直打架。他也顾不上想太多,抢挖光缆沟要紧。每人轮番下了三四轮,成功完成了任务。叶光富也因此获得了嘉奖。

千锤百炼,初心不改

“从当飞行员起,我就热爱飞行。”叶光富说。

抬好前轮、离地、看好地面、收起落架、保持好上升状态、转弯……提起第一次飞上蓝天的情形,他历历在目。经过前期大量的地面训练,他如行云流水般完成一系列操作。等驾驶飞机穿越云层后,叶光富被眼前的景象震撼到了。只见他在蓝天白云间穿梭,脚下是一片锦绣河山,他的脑海里頓时回想起这句歌词:“水兵爱大海,骑兵爱草原。要问飞行员爱什么?我爱祖国的蓝天。”

在担任飞行员期间,叶光富有着过硬的心理素质和精湛的飞行技能。某次,他驾驶战斗机返回过程中,遭遇浓雾,加上当时是逆光方向着陆,几乎看不见跑道。在这种紧急情况下,他不慌不忙,沉着应对,严格按照流程有条不紊地进行操作,在指挥员的密切配合下,他调转机头,逆向着陆,飞机滑出完美的曲线,不偏不倚地落在跑道上。那次,团领导给予高度评价。

2000年,叶光富从空军长春飞行学院毕业后,10年间,由于工作需要,平均每两年调动一次工作。辗转了多个省份,改装飞行过5种机型。这对他是个不小的挑战,每换一种机型,每换一个单位,就得重新清零,从头学起。“可是无论到哪儿,我依然热爱飞行事业,依然热爱这片蓝天。”

还记得,2009年第二批航天员选拔工作启动时,叶光富积极报名,他渴望飞向更深邃的太空。首批航天员李庆龙作为考核小组成员之一到叶光富的单位走访时,他翻看叶光富的履历后,称赞道:“经历频繁调动依旧初心不改,热爱飞行,他一定是个对事业坚定执着的人。”

心怀梦想的叶光富于2010年加入航天员队伍。虽说飞行员是最接近航天员的职业,天空和太空仅一字之差,但是要完成从飞行员到航天员的转变,却是像登天梯一般步步艰辛。

除了要完成基础理论、航天环境耐力与适应性训练、救生与生存训练等8大类上百门挑战身心极限的科目训练,以及严格而常态化的考试,更重要的是对心理的煎熬和挑战。

与飞行员常态化的飞行任务相比,航天员在职业生涯中只有两种状态,飞行和准备飞行。绝大部分时间都在准备飞行,甚至有的航天员,在整个职业生涯中都没有实现飞天梦想。

叶光富一直用最好的状态时刻准备着,苦练技能。“日复一日、年复一年地进行训练,这个过程对我们也是一种历练。我认为人生的精彩就是体现在漫长而又艰辛的奋斗过程中。”叶光富说。

心在太空,路在脚下

航天员系统总设计师黄伟芬说,破茧成蝶从来都是痛苦的过程,没有异于常人的坚韧,是很难熬过来的。

对叶光富来说,最有挑战的要数出舱活动水下训练。穿上水下训练服后,人服加起来近500斤的重量,且需要在水下持续作业五六个小时,克服水的阻力以及服装40千帕的压力,完成一系列操作。结束训练后,叶光富戴的两层手套和内衣都被汗湿透了。备战空间站任务以来,这样的训练已完成了近30次。

针对航天员应急返回进行的恶劣条件下的48小时野外生存和应急救生训练也让他印象深刻。

辽宁某地森林,叶光富和王亚平、陈冬组成的三人小组,用救生包降落伞等现有资源,就地搭建掩体、采野果、野菜充饥,饮溪水解渴。

巴丹吉林沙漠,依旧是该三人组,他们找到一处小灌木丛,利用降落伞搭建掩体,当时正值高温炎热期,叶光富在靠近掩体阳面一侧,用温度计测了下,温度直接“爆表”,高达50度,整个人都快被烤干了。他们抓紧通风散热、转移,尽可能找到能生存之地。

任务进入倒计时,训练越发密集,叶光富连续几天没顾得上回家,上初三的大儿子对他说:“咱们都面临一场攻坚战,我们一起努力,打响各自的战役!”

“第一次面临半年任务,心里难免有一些忐忑,但回顾前期的准备,心里也很踏实,我们做好了准备。”采访最后,叶光富如是说。他期待能保持良好的身心状态进行在轨生活和工作,圆满完成任务。闲暇之余,透過舷窗好好看看这颗蓝色星球和祖国母亲。