2020年大选与美国民主党的转型

2021-01-27刁大明

刁大明

【内容提要】自“新政”以来,民主党始终尝试通过在蓝领中下层与非洲裔等不同群体利益之间谋取平衡与聚合来构建多数选民联盟,从而实现选举胜利,但其联盟的稳固性却持续遭遇挑战。在2020年大选中,民主党正副总统候选人乔·拜登与卡马拉·哈里斯的组合旨在分别回应相应群体,从而延续了民主党的传统逻辑。必须看到,在经济全球化等因素的驱动下,人口结构在族裔和阶层意义上的迅速变化增加了民主党平衡各群体利益的难度,民主党选民群体自身在族裔、受教育程度以及阶层意义上的内在变动也加深了其内部不同派别在政治立场与政策议程上的分歧,而奥巴马政府以来民主党呈现出的代际更新停滞也不容小觑,这些都构成了当前民主党转型中所要面对的挑战与困境。面对问题,特别是面对着共和党在“身份政治”维度上标榜“白人至上”的所谓“特朗普化”转向,民主党很难推进完全以阶层与经济平权政策为主导的所谓“桑德斯化”,而是极可能相应地转向代表少数族裔群体利益的“身份政治”议程,加剧政党极化政治的“部落化”甚至是民主党政治精英自身的“非白人化”,进而深刻改变着美国政治的面貌与前景。

2020年美国总统大选是共和党在任者唐纳德·特朗普和民主党候选人乔·拜登(Joe Biden)之间的竞争。由于新冠肺炎疫情及其对经济影响等因素,拜登在全美和多个关键州选前民调中显现出一定优势,但美国舆论乃至民主党内部仍存在一些杂音与忧虑。一方面,2020年民主党总统初选吸引了史上数量最多且极具多样性的参选人,拜登原本表现不佳,只是在2月29日南卡罗来纳州初选得到非洲裔选民支持并胜出后才快速锁定提名。有观点认为,从拜登身上很难读到民主党的未来,其高龄且因长期从政而固化的建制派精英形象极可能无法对年轻选民构成足够吸引力。①Justin Charity,“If Joe Biden is the Democratic Party’s Present,Can Kamala Harris Be Its Future?”The Ringer,August 12,2020,https://www.theringer.com/2020/8/12/21365159/kamala-harris-joebiden-vice-president-candidate.事实上,高龄、建制派、白人、传统温和派立场等拜登所具有的一系列特征的确难以代表近年来民主党的发展方向。②Paul Waldman,“Joe Biden is Not the Candidate of the Future.Which Might be Why He Wins,”The Washington Post,April 29,2020,https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/28/joe-biden-isnot-candidate-future-which-might-be-why-he-wins/;以及 Nolan Finley,“I Wish Joe Biden was Better,”The Detroit News,June 17,2020,https://www.detroitnews.com/story/opinion/columnists/nolanfinley/2020/06/18/finley-wish-joe-biden-better/3201630001/.有民调显示,表示将投票给拜登的群体中有67%给出的理由为反对特朗普。③“Public’s Mood Turns Grim; Trump Trails Biden on Most Personal Traits,Major Issues,”Pew Research Center,June 30,2020,https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/30/publics-mood-turns-grimtrump-trails-biden-on-most-personal-traits-major-issues/.另一方面,也正是由于其高龄等原因,外界普遍对拜登若当选后能否完整履职、会否在2024年连任等前景产生了前所未有的疑虑,其副手人选因而才得到了格外关注。④Ryan Lizza,“Biden Signals to Aides that He would Serve Only A Single Term,”Politico,December 11,2019,https://www.politico.com/news/2019/12/11/biden-single-term-082129.这些在美国总统政治上并不寻常的情况都意味着,即便拜登当选,其胜利也难以被解释为是拜登及其民主党本身获得了足够支持,甚至其上台之后也必然在党内整合与政策平衡上面对不小压力。

党内竞争激烈与提名人毫无悬念之间的反差,拜登作为总统候选人的比较优势与固化劣势之间的张力,以及拜登可能当选后将要面对的执政难题,这些矛盾所揭示出的是当前民主党自身在转型中的挑战与困境。可以肯定的是,这些挑战与困境不但不会因为总统选举的胜负而彻底解决,反而会持续塑造未来民主党乃至两党政治前景,且在拜登当选的可能性下更会直接牵动美国内外事务上的某些重大选择。那么,美国民主党经历过并正在处于怎样的发展逻辑?在现实中面临着哪些挑战与困境?这些态势对民主党政治前景以及两党政治走向将产生怎样的影响?在过去一段时间中,从“茶党”到“特朗普化”即共和党政治发展已成为观察美国政治的重要切入点,关于民主党政治发展的讨论却颇为有限,本文希望通过对上述问题的回答尝试做一些补充。

一、平衡群体利益的民主党政治

自1856年共和党参与总统竞选以来,民主、共和两党长期主导美国政治,逐渐形成了如今的党争极化态势。虽然共同构成两党体制,但就各自内部政党生态而言,两党却呈现出截然不同的历史演变与现实格局。具有代表性的观点认为,美国两党显现出一种“非对称政治”(asymmetric politics),即共和党倾向于以理念为中心,而民主党更为强调不同利益群体之间的聚合与平衡。①Matt Grossmann and David A.Hopkins,Asymmetric Politics:Ideological Republicans and Group Interest Democrats,NY:Oxford University Press,2016,p.3.当然,理念与利益是相对的,很难彻底割裂开来,只能反映出某一党在主要政治逻辑或关键聚合力上的侧重。

民主党平衡利益的特性至少可追溯到所谓“第五政党体系”和“第六政党体系”。“第五政党体系”也被称为是“新政体系”,即由于20世纪30年代小罗斯福政府期间推进的“新政”而为民主党构筑起来的较长时间主导华盛顿政治的“新政联盟”(New Deal Coalition)时期。在可以容纳支持政府对经济干预、实现救济、复兴与改革等理念的广泛选民群体的联盟框架下,民主党逐渐演变为一个具有改良主义色彩的政党,蓝领中下层群体、工会组织开启了投票给民主党的长期偏好,非洲裔群体从历史中走来的共和党传统也开始加速松动。②[美]小阿瑟·施莱辛格主编,复旦大学国际政治系编译:《美国民主党史》,上海:上海人民出版社,1977年,第288—290页。随后的20世纪50年代,“中间道路”共和党人艾森豪威尔的上台预示着“新政联盟”的瓦解,受到通货膨胀等因素影响的蓝领群体也转而放弃了民主党。然而,共和党并未彻底建立起新的稳定的选民联盟,从而为后续民主党的回潮留下了空间。③张兹暑:《美国两党制发展史》,石家庄:河北教育出版社,2003年,第467—469页。20世纪60年代的肯尼迪和约翰逊政府期间,民主党以“新边疆”“伟大社会”等计划延续“新政”以及“公平施政”等改革,并推动了《民权法案》等族裔平权的重大进展。在一系列举措的驱动下,民主党重获蓝领的支持,进一步强化了非洲裔的坚定选票,但同步地将南方各州的政治舞台逐渐拱手让给共和党,进而形成了所谓“第六政党体系”。有数据显示,2000年到2008年期间民主党选民中的22%是非洲裔,这个数字在1952年到1960年期间仅为6%;而南方白人在共和党选民中的比例在同期却从8%成长为32%。①Marjorie Randon Hershey,Party Politics in America,14th ed.,NY:Longman,2011,p.131.

由此可见,民主党在两大政党体系中的政策调整构成了需要平衡利益的基本格局,即在持有自由派立场的白人支持者之外扩展出的蓝领中下层群体和非洲裔群体。值得注意的是,这两个群体虽然存在一定重叠,但在利益诉求与行为选择上却分属阶层与族裔这两个不同逻辑,而且两个群体之间还夹带着种族矛盾这一嵌入美国国家历史中的深层次困点。很显然,经济与社会政策调整所带来的实际利益对蓝领而言最为关键,对更多处于中下层的非洲裔也会具有一定效果;但相比之下,非洲裔政党归属的最大驱动力还是具有价值观倾向的平权诉求,而平权本身却又存在引发蓝领白人不安甚至不满的可能性。在这种微妙互动的约束之下,由于不同的经济状况与两党政策选择,蓝领中下层群体在两党之间呈现出一定的摇摆态势,进而也导致了中西部“铁锈带”各州的政党倾向在区域主义意义上的历史性摆动。与此同时,非洲裔群体在民权运动之后基本上固化为民主党基本盘。其解释可能是:这种固化支持来自一种所谓的“族裔化社会限制”(racialized social constraint),即支持民主党已成为作为非洲裔群体普通一份子的身份归属标志。②Ismail K.White and Chryl N.Laird,“Why Are Blacks Democrats?”Princeton University Press,February 25,2020,https://press.princeton.edu/ideas/why-are-blacks-democrats.在群体归属的限制下,即便非洲裔选民在经济利益等维度上没有得到满意回应或者对民主党候选人有所不满,他们也只会更少参与投票,但这也足以对民主党造成不可低估的压力。③由于对希拉里不满,非洲裔选民在2016年的投票率只有59.6%,低于2012年的66.6%。参见:Jens Manuel Krogstad and Mark Hugo Lopez,“Black Voter Turnout Fell in 2016,Even as A Record Number of Americans Cast Ballots,”Pew Research Center,May 12,2017,https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/05/12/black-voter-turnout-fell-in-2016-even-as-a-record-number-of-americans-cast-ballots/。

于是,面对两个不同逻辑的选民群体,如何平衡并实现聚合、形成全国性选民联盟,逐渐成为民主党能否获得更多政治力量乃至能否执政的关键所在。自“第六政党体系”以来,民主党的两次稳定执政即克林顿政府与奥巴马政府都得益于殊途同归地在这两个关键选民群体之间成功实现了某种平衡与聚合。

民主党在克林顿时期的胜利很大程度上源自其所谓“第三条道路”的政策议程。20世纪70年代美国陷入严重“滞胀”,凯恩斯主义遭遇极大质疑,持有削减政府开支、降低税收以及减少政府对经济干预等主张的“里根共和党”大行其道,并在1980年和1984年两次大选中获得了蓝领中下层以及中西部地区的关键支持而得以持续执政。①Henry Olsen,The Working Class Republican:Ronald Reagan and the Return of Blue-Collar Conservatism,NY:Broadside Books,2017,p.212.面对共和党的胜利,民主党内部强调发展经济、控制政府支出、提供所谓“就业福利”的“新民主党”(New Democrats)逐渐崛起,并以1992年克林顿的当选作为关键节点。一方面,来自南方州阿肯色的克林顿代表着所谓“南方传统”,得以维持非洲裔的关键支持,甚至克林顿一度被称为是“美国首位黑人总统”;②Danielle Kurtzleben,“Understanding The Clintons’ Popularity With Black Voters,”NPR,March 1,2016,https://www.npr.org/2016/03/01/468185698/understanding-the-clintons-popularity-with-blackvoters;以及Ta-Nehisi Coates,“It was No Compliment to Call Bill Clinton ‘The First Black President’,”The Atlantic,August 27,2015,https://www.theatlantic.com/notes/2015/08/toni-morrison-wasnt-giving-billclinton-a-compliment/402517/.另一方面,克林顿所奉行的“第三条道路”赢得了蓝领中下层尤其是白人的支持。③付随鑫:《当代美国的南部政党重组与政治极化》,《当代世界与社会主义》2018年第4期,第110—119页。这两方面的优势促使民主党回到了再次平衡两大群体的多数联盟状态,进而重返执政。值得注意的是,民主党实现此次转型的主要根源在于将经济政策向着较为温和的方向调整,从而既回应了蓝领中下层的利益诉求,也以对非洲裔保守理念的回应强化了该群体对克林顿及其民主党人的支持。随后,由于克林顿执政及其带来的经济增长与财政盈余,“新民主党”确定了与“进步主义民主党”(Progressive Democrats)并驾齐驱甚至更具优势的党内地位。④Jon F.Hale,“The Making of the New Democrats,”Political Science Quarterly,Vol.110,No.2,Summer 1995,pp.207-232.

21世纪以来,虽然2000年大选的制度扭曲并中断了民主党执政,但小布什政府期间的“反恐泥潭”与金融危机也刺激了民主党再次实现平衡的可能性。2008年,强调政府监管、维持社会福利支出、承诺全民医疗改革的奥巴马成功构筑起足以平衡蓝领中下层与非洲裔等少数族裔群体的新的所谓“奥巴马联盟”(Obama Coalition),并以此带领民主党重返白宫。奥巴马虽然受到“新民主党”的影响,但其政策议程(如政府直接拨款的经济刺激计划、强化金融规制等)也明显具有强烈的进步主义色彩。一方面,对于蓝领中下层而言,面对当时金融危机对美国经济与民生的重大影响,倒向民主党而非继续支持共和党已成必然趋势;另一方面,虽然扩大政府职能、增加支出等自由派立场未必符合非洲裔理念,但奥巴马自身的非洲裔身份足以确保其在非洲裔群体中获得历史性的高支持度与高投票率。①Chuck Todd and Sheldon Gawiser,How Barack Obama Won:A State-By-State Guide to the Historic 2009 Presidential Election,NY:Vintage Books,2009,pp.29-30.换言之,奥巴马得以有效地同时获得蓝领中下层和非洲裔的支持、形成多数联盟的最大原因是其在特定金融危机背景下所能发挥的特有“桥梁”定位。当然,经济危机和奥巴马个人化因素的双重特殊性也决定了其联盟的不可持续。②Julian E.Zelizer,“Policy Revolution Without A Political Transformation”in Julian Zelizer ed.,The Presidency of Barack Obama:A First Historical Assessment,Princeton,NJ:Princeton University Press,2018,pp.1-10.2012年奥巴马实现连任时,其选民票、选举人团票以及获胜州数等指标罕见地同步缩水,这与蓝领中下层白人群体的流失密切相关。而这一态势发展到2016年,不但蓝领白人持续流失并部分倒戈共和党,非洲裔选民也由于奥巴马的“缺席”和希拉里的吸引力“赤字”而投票率下降,进而成功聚合了蓝领与非洲裔的“奥巴马联盟”彻底瓦解,最终导致民主党的败选。③Julian E.Zelizer,“Policy Revolution Without A Political Transformation”in Julian Zelizer ed.,The Presidency of Barack Obama:A First Historical Assessment,Princeton,NJ:Princeton University Press,2018,pp.1-10.

必须看到,在奥巴马执政期间,其非洲裔的身份也进一步加剧了共和党在族裔议题上的极端化动员,助长了特朗普在2016年以“本土主义”政策议程对蓝领中下层白人的吸引,加速了“奥巴马联盟”解体。④Thomas Byrne Edsall,“The Obama Coalition,”The Atlantic,April 1,2010,https://www.theatlantic.com/politics/archive/2010/04/the-obama-coalition/38266/.相比于当年里根通过经济政策调整相关群体利益来构建联盟的历史经验,特朗普的“本土主义”议程与其说是含有某些经济政策选项,不如说是更多侧重于强调“白人至上”的族裔标签来构建一个基于所谓“身份政治”的白人群体联盟,这对民主党及其构成新联盟的努力形成了极大挑战。

自2016年败选之后,关于能否或如何夺回在蓝领中下层中的关键支持成为民主党所面对的重大议题。但无论如何,民主党在2020年大选中仍旧重拾了尝试平衡并聚合蓝领与非洲裔等少数族裔群体的传统逻辑。一方面,总统候选人拜登因其“新民主党”温和理念以及相关背景得到蓝领群体的一定支持,并在中西部“铁锈带”享有某些优势;⑤“Working-Class Whites Deserted Bernie Sanders in the Midwest,”The Economist,March 12,2020,https://www.economist.com/united-states/2020/03/12/working-class-whites-deserted-bernie-sanders-in-themidwest.另一方面,拜登凭借其曾任奥巴马副总统的身份初步得到了非洲裔的支持。但值得说明的是,这种支持显然是交易型的,尤其在2020年5月底全美因“弗洛伊德事件”而爆发反种族歧视抗议活动之后,拜登在压力下不得不通过选择一位非洲裔副手即加州国会参议员卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)的方式来回应并尽可能稳固非洲裔选民。

客观而言,拜登及其民主党平衡两个群体的努力可能意义有限。对于蓝领中下层特别是白人而言,他们在2016年对特朗普的支持是受到“白人至上”价值观驱动的,而2020年在疫情及其对经济拖累等因素的影响下才可能出现某些转向民主党的情况。这一可能变化具有很强的偶然性,且并未显现出足以中断共和党通过操作族裔议题在该群体中获得优势的趋势。对于非洲裔而言,如果只有哈里斯等非洲裔候选人才能有效动员非洲裔选民,民主党政治精英本身在身份意义上也将面对着较大压力。这也意味着,2020年民主党努力实现的联盟无论能否在实际选票上占优乃至胜出,其本质上都无法彻底理顺当前民主党转型中所面对的挑战与困境,进而也极可能不会形成较长的延续性与有效性。

二、当前民主党转型中的挑战与困境

从历史上看,民主党始终致力于在不同群体利益之间寻求平衡,其本质即在阶层与族裔两个逻辑之间寻求平衡。但必须看到的是,随着全球化在经济和人口维度上给美国带来严峻挑战,用阶层逻辑涵盖族裔逻辑,通过经济与社会政策调整来满足各阶层不同诉求的做法已愈发无法实现民主党构建多数联盟的目标。作为对选民结构更为敏感的民主党而言,当前美国正在经历的人口结构变化及其引发的相关趋势已在选民构成、政治生态乃至代际更新等方面加剧了民主党转型中的挑战与困境。

第一,人口结构在各维度的变化正在增加民主党平衡与聚合利益群体的难度。自“新政联盟”以来,美国人口结构的最大变化来自于族裔比重的上升及其构成的碎片化,即拉美裔的持续激增,其原因与移民以及各族裔出生率差异有关。1960年时拉美裔仅占全美人口的3.5%,到2015年已增至17.6%,而在2020年大选年之前的估算已可达18%以上。历史同期比较,在非洲裔从10.5%微幅上升至12%的同时,白人从85.2%下降到58%。①Antonio Flores,“2015,Hispanic Population in the United States Statistical Portrait,”Pew Research Center,September 19,2017,https://www.pewresearch.org/hispanic/2017/09/18/2015-statistical-informationon-hispanics-in-united-states/#hispanic-pop; 以及 Jens Manuel Krogstad,“Hispanic Have Accounted for More Than Half of Total U.S.Population Growth Since 2010,”Pew Research Center,July 10,2020,https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/07/10/hispanics-have-accounted-for-more-than-half-of-total-u-spopulation-growth-since-2010/.随着拉美裔在人口规模上的激增,其选民比重也相应上升。针对2020年大选选民结构的预测显示,拉美裔将达到13.3%,首次在大选中超过了非洲裔(12.5%)成为占比最大的少数族裔选民群体。①Anthony Cilluffo and Richard Fry,“An Early Look at the 2020 Electorate,”Pew Research Center,January 30,2019,https://www.pewsocialtrends.org/essay/an-early-look-at-the-2020-electorate/.

拉美裔在人口和选民意义上迅速增长的现实与前景,很大程度上弱化了非洲裔的重要性,进而给民主党带来了较大挑战。不同于非洲裔选民大多数倒向民主党的几乎固化态势,拉美裔由于某些特殊历史原因以及天主教信仰所带来的保守价值观而存在一定的跨党性。一般而言,拉美裔中的共和党支持者基本可以保持在四分之一左右,而拉美裔选民在总统选举中也保持了对共和党较为稳定的支持比例。②Mark Hugo Lopez,Ana Gonzalez-Barrera,Jens Manuel Krogstad and Gustavo Lopez,“Latinos and the Political Parties,”Pew Research Center,October 11,2016,https://www.pewresearch.org/hispanic/2016/10/11/latinos-and-the-political-parties/.自1980年以来,拉美裔选民在大选中投票支持共和党候选人的比例保持在21%到40%的区间之内,2016年大选中特朗普也拿到28%的拉美裔选票。③Julio Ricardo Varela,“The Latino Vote in Presidential Races:1980-2012,”Latino USA,October 29,2015,https://www.latinousa.org/2015/10/29/the-latino-vote-in-presidential-races/; Kristian Ramos,“Latino Support for Trump Is Real,”The Atlantic,February 17,2020,https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/02/latino-support-trump-problem-democrats/606613/.事实上,鉴于拉美裔选民在两党政治中的可塑性,共和党阵营也将如何吸引更多拉美裔作为重要关切议题。④Whit Ayres,2016 and Beyond:How Republicans Can Elect A President in the New America,VA:Resurgent Republic,2015,p.111.甚至,相比于民主党阵营,马尔科·卢比奥(Marco Rubio)、特德·克鲁兹(Ted Cruz)等拉美裔政治人物已成为能够代表共和党未来的新面孔。这些变化都在挑战着民主党人在少数族裔选民中总体上保持的历史优势。

与族裔结构快速变化同步的是在经济与阶层意义上的人口分布变动。当剖析2016年大选出乎很多人意料的结果时,所谓“中产阶层”的减少以及贫富差距的加大被视为解释民怨情绪的关键因素。⑤刁大明:《2016年大选与美国政治的未来走向》,《美国研究》2016年第6期,第41—58页。事实上,美国“中产阶层”的确呈现出整体缩水的态势,从1971年的61%降至2016年的52%,而富人(14%增至19%)和穷人(25%增至29%)相应增加,自然也强化了收入不平等与贫富差距。⑥Rakesh Kochhar,“The American Middle Class is Stable in Size,But Losing Ground Financially to Upper-Income Families,”Pew Research Center,September 6,2018,https://www.pewresearch.org/facttank/2018/09/06/the-american-middle-class-is-stable-in-size-but-losing-ground-financially-to-upper-incomefamilies/.具体而言,“中产阶层”中缩水最多的部分来自受到经济全球化与高新技术产业化应用影响的蓝领群体。①Paul Taylor,The Next America:Boomers,Millennials,and the Looming Generational Showdown,NY:Public Affairs,2014,p.10.美国劳工统计局的数据显示,仅美国制造业在1979年提供的工作岗位就可达1940万个,而到2010年却减少到1150 万个。相应而言,制造业所提供的蓝领工作岗位在1970年时占到美国全部工作岗位的四分之一,而在2016年时仅能维持13%甚至更低。②Dana Wilkie,“The Blue-Collar Drought,”SHRM,February 2,2019,https://www.shrm.org/hrtoday/news/all-things-work/pages/the-blue-collar-drought.aspx.这一变化无疑降低了民主党吸引蓝领群体的重要性。同步促使蓝领群体缩水的另一个原因即美国人口整体受教育程度的上升。2017年,美国25 岁以上人口中的90%至少完成了高中教育,而在20世纪40年代却只有25%。③Erik Schmidt,“For the First Time,90 Percent Completed High School or More,”U.S.Census,July 31,2018,https://www.census.gov/library/stories/2018/07/educational-attainment.html.1940年时美国男性与女性人口中受过高等教育的比重分别为5.5%和3.8%,而在2019年这组数字则分别上升至35.4%和36.6%。④“Percentage of the U.S.Population Who have Completed Four Years of College or More from 1940 to 2019,By Gender,”Statista,March 31,2020,https://www.statista.com/statistics/184272/educationalattainment-of-college-diploma-or-higher-by-gender.受教育程度较高的群体并不倾向于从事制造业的蓝领工作,但制造业却需要受一定甚至较好教育者运行复杂的机械设备。⑤Kenneth Rapoza,“In 2019,Blue-Collar Workers Disappearing and In Hot Demand,”Forbes,December 16,2018,https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2018/12/16/in-2019-blue-collar-workersdisappearing-and-in-hot-demand/#7209ff09441b.这一矛盾进一步导致了受教育程度低的蓝领群体更加难以就业,进而被挤入失业率更高的低收入群体范畴。⑥Michael Snyder,“Why Blue Collar Jobs are Disappearing,”Business Insider,January 18,2012,https://www.businessinsider.com/why-blue-collar-jobs-are-dissapearing-2012-1.如今,美国接受小时工资的蓝领群体中80%不具备大学学历,进而蓝领群体或“劳工阶层”(working class)也被明确定义为“受教育程度偏低的制造业等劳动力导向产业的就业群体”。⑦Tamara Draut,“Understanding the Working Class,”Demos,April 16,2018,https://www.demos.org/research/understanding-working-class.蓝领群体的整体缩水及其受教育程度相对低下的现实直接增加了以受教育程度较高者为重要选民群体的民主党稳固蓝领选民的难度。

与此同时,族裔结构的变化也反映在蓝领群体当中:1970年时白人在蓝领群体中占88.7%,非洲裔占10.4%;而到2016年,白人比重下降到58.7%,拉美裔占22%、非洲占13.3%。①Tamara Draut,“Understanding the Working Class,”Demos,April 16,2018,https://www.demos.org/research/understanding-working-class.这就意味着,白人特别是受教育程度偏低的白人在有限的蓝领就业市场中正在遭遇拉美裔、非洲裔等少数族裔的竞争乃至挤压,其处境更加艰难、更加难以认同更为代表少数族裔群体利益的民主党。

第二,民主党选民构成的变化导致其党内政治立场与政策议程的分歧。在上述人口结构的变化趋势下,民主党自身的选民结构也相应地发生了关键重构。其一是多元族裔化趋势明显。2017年非拉美裔白人选民为59%,20年前的这个数字则是75%。同时期内,非洲裔、拉美裔、亚裔以及其他族裔整体从24%升至39%。②J.Baxter Oliphant,“6 Facts About Democrats in 2019,”Pew Research Center,June 26,2019,https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/26/facts-about-democrats/.也有数据显示,非白人民主党支持者在2013年到2018年期间已占据全部民主党人的43%。③Lydia Saad,Jeffrey M.Jones and Megan Brenan,“Understanding Shifts in Democratic Party Ideology,”Gallup, February 19,2019,https://news.gallup.com/poll/246806/understanding-shifts-democraticparty-ideology.aspx.其二是年轻化趋势加剧。2001年到2006年即21世纪初的情况为18 岁到29 岁的群体占17%,在2013年到2018年期间则升至21%;而30 岁到49 岁的群体从38%下降至32%。同时间段比较,在2001年到2006年时,18 岁到29 岁选民中支持民主党者为38%,2013年到2016年其比例上升为49%。④Lydia Saad,Jeffrey M.Jones and Megan Brenan,“Understanding Shifts in Democratic Party Ideology,”Gallup, February 19,2019,https://news.gallup.com/poll/246806/understanding-shifts-democraticparty-ideology.aspx.其三是受高等教育者增加。2001年到2006年期间受过与未受过高等教育者比重分别为27%和73%,而2013年到2018年期间则分别变动为35%和65%。⑤Lydia Saad,Jeffrey M.Jones and Megan Brenan,“Understanding Shifts in Democratic Party Ideology,”Gallup, February 19,2019,https://news.gallup.com/poll/246806/understanding-shifts-democraticparty-ideology.aspx.

选民构成的变化直接塑造了民主党内部不同的政治立场。一方面,民主党整体上呈现出进一步自由派甚至激进派倾向。按照民调显示,自称自由派群体在民主党选民中的比例从2003年的29%上升至2019年的46%,相应地温和派从43%下降至39%、保守派从24%降至14%。在自由派抬头的情况下,民主党整体上在移民、同性婚姻、族裔权利等议题上呈现出更为显著的激进态度。比如,持有“移民强化美国国家实力”观点者1994年时在民主党内有32%、共和党内有30%,而在2019年则变为极具分歧性的83%和38%。①J.Baxteliphant,“6 Facts About Democrats in 2019,”Pew Research Center,June 26,2019,https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/26/facts-about-democrats/.另一方面,支持民主党的少数族裔仍倾向于相对温和乃至保守立场。如果按照不同族裔的政治立场自由化程度对比,支持民主党的白人中自由派立场者从30%上升至55%,而非洲裔和拉美裔的变化相对微弱:分别为25%至29%以及25%至37%。②Amina Dunn,“5 Facts About Black Democrats,”Pew Research Center,February 27,2020,https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/27/5-facts-about-black-democrats/.换言之,正是由于白人受高等教育程度增长率明显高于非洲裔和拉美裔,③“Percentage of the U.S.population Who Have Completed Four Years of College or More from 1940 to 2019,By Gender,”Statista, https://www.statista.com/statistics/184272/educational-attainment-of-collegediploma-or-higher-by-gender/.民主党内部的白人群体驱动了民主党整体的自由化趋势,而非洲裔和拉美裔则仍以更为温和或保守立场给自由化趋势减速。支持民主党的白人与少数族裔虽然在加征公司税、严格枪支管控、气候变化治理、支持工会发挥更大作用等议题上更为趋于一致,但在安乐死、大麻合法化、胚胎干细胞研究、政府主导的医疗体系、堕胎合法化、杀人犯死刑、同性婚姻、限制军费等议题上却存在着不同程度差异。④Lydia Saad,Jeffrey M.Jones and Megan Brenan,“Understanding Shifts in Democratic Party Ideology,”Gallup, February 19,2019,https://news.gallup.com/poll/246806/understanding-shifts-democraticparty-ideology.aspx.

民主党内部由于族裔、经济地位以及教育程度变化而导致的政治立场变动,也强化了至少发端于20世纪90年代的“新民主党”与“进步主义民主党”等不同派别之间的冲突。一方面,“新民主党”仍可以其相对温和的立场得到非洲裔等群体接受,但蓝领整体规模的缩水以及蓝领白人群体在族裔问题上的持续保守化也对“新民主党”路线提出了新的难题。另一方面,在持有进步主义立场乃至社会民主主义倾向的佛蒙特州国会参议员伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)崛起的背景下,“进步主义民主党”加速激进化,其理念虽然得到了民主党内部受教育程度较高的年轻白人群体的认同,但却因其强调政府主导的全民医疗体系以及相关激进的经济政策难以得到多数未受过高等教育的蓝领(64%反对)和少数族裔(61%反对)接受。⑤Marc A.Thiessen,“Why is Sanders Tanking? He’s the Wrong Candidate with the Wrong Message at the Wrong Time,”The Washington Post, March 12,2020,https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/03/11/sanders-claims-champion-working-class-working-class-disagrees/.需要解释的是,拉美裔虽然表现出对桑德斯及其理念一定程度上的拥护,但其主因是拉美裔的年轻化程度较高,即拉美裔的支持主要是来自于年轻一代的支持,并非是在族裔逻辑上的认同。①Nicole Narea,“Latino Voters Might Have Saved Bernie Sanders’s Campaign,”Vox, March 4,2020,https://www.vox.com/2020/3/4/21164235/latino-vote-texas-california-bernie-sanders-super-tuesday; 以 及Amelia Thomson-DeVeaux and Nathaniel Rakich,“Why Sanders May Start Losing More Latino Voters To Biden,”Five Thirty Eight,March 16,2020,https://fivethirtyeight.com/features/why-sanders-may-start-losingmore-latino-voters-to-biden/.从这个意义上讲,在讨论共和党已显现出所谓“特朗普化”趋势的同时,民主党事实上并未呈现出相对应的所谓“桑德斯化”。虽然两者都可能代表着各自政党内部某些“极端化”趋势,但“特朗普化”的核心即强调“白人至上”的“身份政治”,其能够动员到的群体更为明确且高度固化,基本覆盖共和党白人选民;而所谓“桑德斯化”的核心是阶层,是以阶层平权为目标的相关经济理念与政策,其能够动员到的群体聚焦于受教育程度偏高的年轻选民。但仅仅在代际意义上的动员显然并不稳定,难以形成支撑民主党存在并发展的主流趋势。本质上讲,所谓“桑德斯化”的可能或桑德斯等政治人物给民主党带来的新变化本身还是延续了民主党通过经济和社会政策调整平衡利益群体的思路,但面对更为多元与复杂化的群体分布,特别是面对共和党的“特朗普化”,民主党谋求平衡与聚合的传统策略似乎正在陷入失效状态。

第三,21世纪以来的民主党呈现出一定的代际更新停滞。与2020年民主党总统初选吸引到如此之多的参选人、特别是最终参与初选投票的11 位参选人中至少有5 位1970年后出生者的事实相比,20世纪40年代出生的拜登最终获得提名不免令人感到强烈反差。进而,2020年大选也成为了两位分别可以打破历史纪录的高龄候选人之间的罕见对决。②谢韬:《美国是否进入老人政治新时代》,《人民论坛》2020年第12期,第142—145页。一般认为,候选人的高龄无助于吸引年轻选民,特别是对以年轻选民作为重要选票来源的民主党而言极可能并非积极因素。③Michael J.Pomante II and Scot Schraufnagel,“Candidate Age and Youth Voter Turnout,”American Politics Research,Vol.43,No.3,2015,pp.479-503.虽然拜登获得提名的原因主要是其被民主党主流认为在有限人选中最有可能完成击败特朗普的任务,但这个“任务型候选人”本身的高龄也再次暴露出民主党近年来的代际停滞问题。

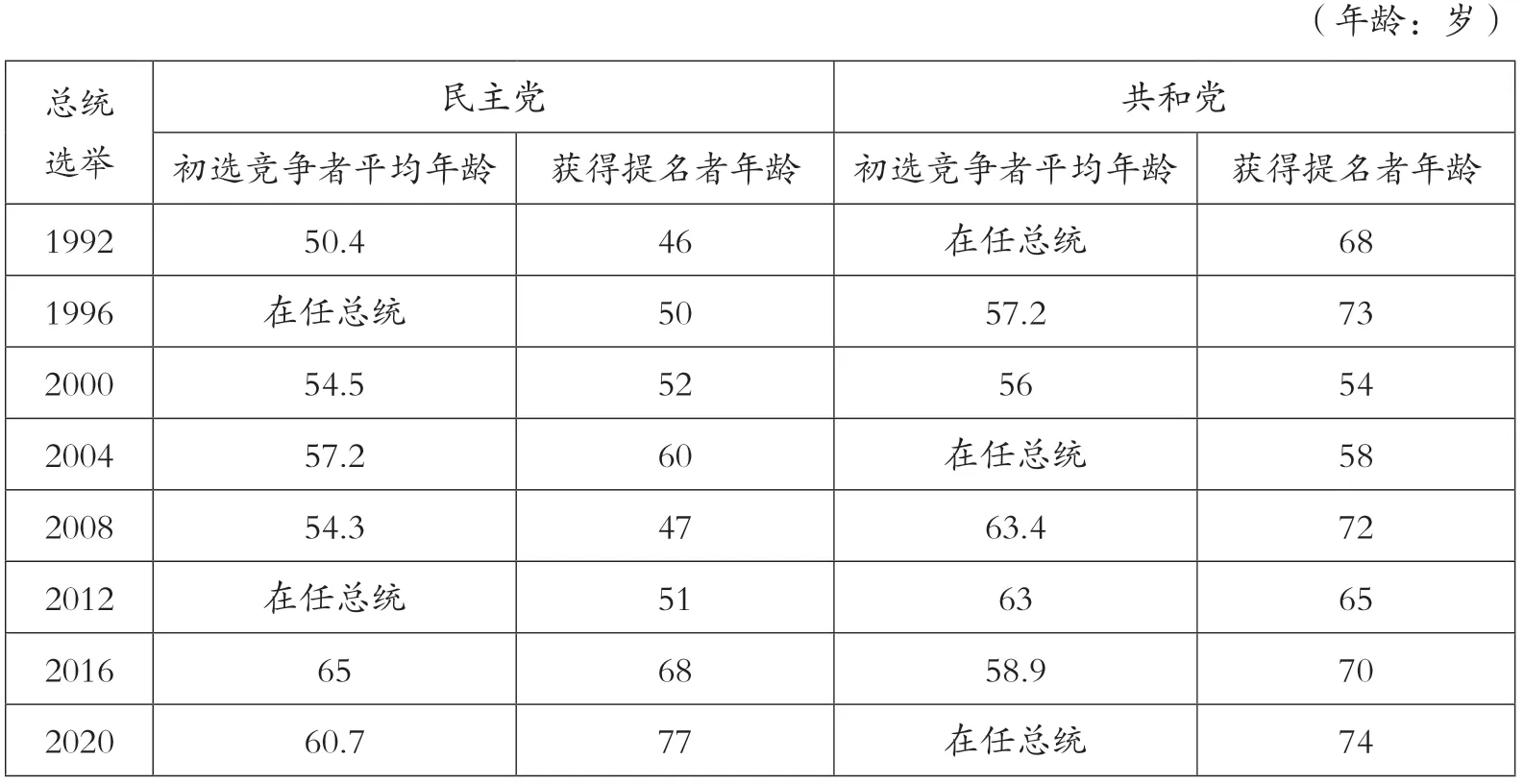

一方面,奥巴马的当选并执政塑造了民主党的代际更新。就总统政治而言,出任者乃至候选人往往会表现出一定的代际连贯性与接续性。2020年大选之前的44 位总统中,继任者比离任者年长至少一岁的情况为11 位,其中年长10 岁即所谓“代际逆调”的情形只发生过四次,2016年继任者年长于离任者的15 岁已刷新“代际逆调”幅度的历史纪录。①除了2016年70 岁的特朗普接任55 岁的奥巴马之外的其他三次“代际逆调”分别为1980年70 岁的里根战胜57 岁的卡特;1849年54 岁的詹姆斯·波尔克(James Polk)被年长自己13 岁的扎卡里亚·泰勒(Zachary Taylor)取代;以及1857年66 岁的詹姆斯·布坎南(James Buchanan)接替小自己11 岁的富兰克林·皮尔斯(Franklin Pierce)。参见:刁大明:《美国两党政治走向及对特朗普外交的影响》,《现代国际关系》2017年第10期,第11页。相比而言,共和党在总统政治层面上的代际更新相对缓慢但尚有稳定推进:20世纪20年代的老布什和多尔、20世纪40年代的小布什、20世纪30年代的麦凯恩、20世纪40年代的罗姆尼和特朗普;而民主党的代际更新则呈现出明显起伏反复:除奥巴马外,从1992年克林顿当选到2020年大选的所有总统候选人全部是20世纪40年代出生者,不但不存在共和党在历史同期出现的缓慢却持续的代际变化,而且与民主党在政党风格上相对年轻化的传统定位不符。究其原因,奥巴马在金融危机等特定背景下的“异军突起”应该说导致了民主党政治精英代际更新的超前提速,进而造成了20世纪50年代出生的较多民主党精英被“弯道超车”、难以再获得足够空间。而更为年轻的世代虽然获得更多关注,但却又不足以在2016年和2020年大选中脱颖而出、形成充分优势来冲刺白宫,进而只能再次“回调”到20世纪40年代出生的老一代政治人物中寻找人选,特别是如希拉里或拜登等与奥巴马政府关系密切者。从两党总统初选提名过程的角度观察也可以印证这个判断:如表1 所示,1992年以来两党初选竞争者的平均年龄水平虽并未明显反映出民主党在代际上的严重停滞,但的确在2008年和2016年两次大选中分别呈现出与共和党的较大差异。

表1 美国总统大选两党初选竞争者与获得提名者的年龄情况(1992-2020)

另一方面,始于奥巴马政府期间的共和党“反建制”倾向加速了共和党的代际调整,进而与民主党形成强烈对比。在奥巴马政府全民医改等政策的影响下,“茶党运动”在2009年崛起,并在一定程度上促使共和党内部“反建制”政治人物挑战乃至取代长期在任的传统政治精英,加速了共和党精英在代际意义上的新陈代谢。如表2 所示,在国会参议员层面,2010年中期选举中的共和党当选者平均比民主党当选者年轻将近10 岁,其后也基本处于持平状态。而在州长层面,整体共和党当选者平均年龄略年轻的情况居多,且也是在2010年之后出现了差距较大的情况(如2011年、2013年以及2016年)。值得注意的是,共和党“反建制”倾向背后隐含的是明确的“民粹主义”倾向,其效果是取代长期在任的传统政治精英,代际更新只是副产品而非主要目标。也正是因此,2016年最终参与共和党总统初选的12 位参选人中50年代以来出生者占据主流的同时,最终胜出者仍是1946年出生的却最具“反建制”色彩、最能回应民怨情绪、最能操纵“民粹主义”倾向的特朗普。①正式参与2016年共和党总统初选投票角逐的12 位参选人中,出生在20世纪40年代者只有2 位,50年代者6 位、60年代者2 位以及70年代者2 位。换言之,相比于奥巴马以来的民主党追求“新面孔”但未必具有“新理念”的态势相比,共和党则呈现出追求不同于建制派的“新理念”的态势,而持有“新理念”者却往往以“新面孔”居多,所以共和党在客观上实现了更快的代际更新。

表2 美国两党国会参议员与州长在当选年的平均年龄(2008-2019)

可以预见的是,2020年大选正在同步推动两党至少在总统政治层面的代际更新。对民主党而言,如果胜选的话,在2024年将近82 岁的拜登谋求连任可能性较低的情况下,当选副总统哈里斯将极有可能代表民主党参与竞选,从而将民主党总统政治再次带回20世纪60年代出生者的一代。如果拜登败选,2024年民主党初选也将延续2020年初选的局面即在20世纪60年代出生者、20世纪70年代出生者当中展开竞争。对共和党而言,无论特朗普是否连任,2024年的总统初选都有可能囊括某些20世纪50年代或20世纪60年代出生的现政府现任官员(如副总统、国务卿等)以及20世纪70年代出生的多位国会参议员与州长,进而可能实现在代际上与民主党持平甚至继续更为年轻的局面,这对民主党而言仍是挑战。

三、彻底拥抱“身份政治”的民主党?

面对着人口变动对选民构成的松动、选民内部不同群体的分歧以及一定程度上的代际停滞,民主党极可能需要通过政党议程乃至政治生态的调整来适应新现实、应对新挑战。一方面,拜登所代表的“新民主党”和桑德斯所代表的“进步主义民主党”乃至激进派分别回应着持有温和保守立场的民主党支持者和受教育程度偏高的白人群体或年轻世代,一方通过经济政策主张的调整来整合另一方的难度较大;另一方面,面对着拉美裔人口以及选民持续激增且存在倒向共和党可能的现实,民主党必须想办法复制20世纪中叶吸纳非洲裔的成功,进行新的对自身有利的关键重组。

面对选民结构变化所带来的新局面,民主党目前看最有效的聚合路径即淡化相关政策分歧、转而彻底拥抱能够得到持有自由派立场的白人、持有温和保守派立场的少数族裔所共同接受的“身份政治”,进而才有可能形成一个稳固的(或许是多数的)选民联盟。这就意味着,面对着共和党从20世纪90年代的所谓“文化战争”①Morris P.Fiorina,Samuel J.Abrams and Jeremy C.Pope,Culture War? The Myth of A Polarized America,NY:Longman,2011,pp.2-7.到如今的“特朗普化”,民主党极可能需要相应地调整到与其针锋相对的“身份政治多元化”方向。在相关政策议程上,民主党要将较为宽容的移民政策以及与之相关的税收、就业、教育乃至福利政策作为至关重要的抓手,满足自由派白人群体的政治审美,也尽可能符合少数族裔的利益诉求,并以移民政策作为“楔子”来尽可能阻断拉美裔与共和党走近的可能。

这种拥抱“身份政治”的选择虽然可能平息民主党内部不同群体乃至派系的分歧,但却会彻底失去包括蓝领中下层在内的受教育程度偏低且有温和派立场的白人群体。换言之,“身份政治”将促使民主党倒置阶层逻辑和族裔逻辑的关系,即以族裔逻辑涵盖、容纳阶层逻辑,蓝领中下层群体随之被分解为非洲裔、拉美裔等少数族裔蓝领和白人蓝领,前者仍可被民主党的“身份政治”所稳固,但后者则会由于“身份政治”而进一步放弃民主党。进而,民主党不但会彻底失去新政以来的蓝领群体,而且也将在客观上继续强化“特朗普化”的共和党对蓝领白人的吸引。

虽然民主党仍可保持受教育程度偏高白人群体的一定选票,但拥抱“身份政治”所导致的另一个趋势可能是促使民主党的政治精英群体不同程度地所谓“非白人化”乃至所谓“少数族裔化”。一方面,非洲裔群体在2008年以来四次总统大选中的表现足以证明该群体更为期待非洲裔候选人。研究证明,在非洲裔选民整体上支持民主党的既定事实下,民主党非洲裔候选人可以极大提升非洲裔选民的投票率,但共和党非洲裔候选人却不具备此效果。①Amir Shawn Fairdosi and Jon C.Rogowski,“Candidate Race,Partisanship,and Political Participation:When Do Black Candidate Increase Black Turnout?”Political Research Quarterly,Vol.68,No.2,2015,pp.337-349.这就决定了民主党人也越来越需要选择非洲裔面孔作为候选人,才能确保非洲裔选民能够以较高投票率巩固民主党应得的基本盘选票。从奥巴马到哈里斯,这个趋势已在总统政治层次被不断认可并强化,未来在其他层次的竞选中民主党也极可能重蹈覆辙、不得不特意提名非洲裔人选。另一方面,相比于非洲裔的投票率问题,持续激增的拉美裔所带来的则是更为支持谁、甚至会否较为固化地彻底倒向哪一党的问题。研究证明,一般情况下,大多数(84%)拉美裔选民会按照长期形成的党派归属投票,只有极少部分会不确定如何投票或由于特殊情况而跨党投票(各8%左右);但如果有拉美裔候选人参与,拉美裔选民按照政党归属的比例会下降到40%左右,可能跨党者增长到26%,举棋不定者也升至34%。②Matt A.Barreto,“The Role of Latino Candidates in Mobilizing Latino Voters:Revisiting Latino Vote Choice,”in Rodolfo Espino,David L.Leal and Kenneth J.Meier ed.,Latino Politics:Identity,Mobilization and Representation,VA:University of Virginia Press,2007,pp.63-89.由此可见,虽然没有像需要非洲裔候选人来稳固非洲裔投票率那么迫切,但在某些难以以党派归属完全取胜的情形下两党都有可能通过提名拉美裔候选人的方式来尽全力争夺选票。当然,就民主党内部的提名过程而言,与非洲裔选民在选举意义上更为聚合、更为强烈地支持非洲裔候选人不同,民主党倾向的拉美裔选民也会因为年轻代际等因素而支持桑德斯所代表的理念而非本族裔人选。2020年民主党总统初选中唯一的拉美裔参选人朱利安·卡斯特罗(Julian Castro)并未在拉美裔群体中获得优势,也正是由于此原因。①Rick Jervis,“Julian Castro- the Sole Latino Presidential Candidate- Lags in Latino Support As Democratic Primaries Loom,”USA Today,November 9,2019,https://www.usatoday.com/story/news/nation/2019/11/09/election-2020-candidate-julian-castro-lacks-latino-voter-support/2528034001/.相比而言,如亚历山德里娅·奥卡西奥-科茨(Alexandria Ocasio-Cortez)等持有进步主义甚至激进理念的、属于新世代的拉美裔民主党人更容易在巩固本族裔群体支持的优势下得以脱颖而出。

事实上,在2016年民主党败选以来特别是桑德斯无法获得提名之后,民主党内部已逐渐形成了强调所谓“绿色新政”(New Green Deal)等激进进步主义理念的新派别即“正义民主党”(Justice Democrats),奥卡西奥-科茨就可算作其代表人物。该分支不但在2020年民主党总统初选中支持了桑德斯,而且还在2018年和2020年各层次民主党初选中多次提出支持人选,其中存在着较多的相对年轻世代的拉美裔或非洲裔人选。截止到2020年8月底,已有三位长期在任的民主党国会众议员在初选中失败,而将其挑落的挑战者均属于“正义民主党”,且其中两位为20世纪70年代出生的非洲裔新面孔,足见其正在发挥着某种程度上类似当年“茶党”对共和党的作用。②Ian Karbal,“Justice Democrats Secure Another Victory with Cori Bush,Unseating a Dynasty,”Center for Responsive Politics,August 5,2020,https://www.opensecrets.org/news/2020/08/cori-bush-unseatsa-dynasty.这也意味着,“身份政治”、激进理念与年轻世代等要素的组合,不但实现了“进步主义民主党”的历史性回摆,更可能代表着民主党整合与转型的新方向。

必须承认,民主党在政治精英层面上的“非白人化”或“少数族裔化”所导致的一定是两党政治的进一步“部落化”。事实上,2016年大选以及其后的事实已经证明,当蓝领中下层白人认为奥巴马及其民主党人制造出的所谓“族裔焦虑”已超越了“经济焦虑”之时,他们就不会再因为民主党的经济与福利政策而继续保持对其的支持,而是会转而倒向鼓吹“白人至上”的共和党。③John Sides,Michael Tesler and Lynn Vavreck,Identity Crisis:The 2016 Presidential Campaign and the Battle for the Meaning of America,NJ:Princeton University Press,2018,pp.6-7.于是,演变中的党争极化与无法改变的族裔鸿沟正在高度重叠并发生剧烈共振,从而强化着美国两党政治更为难以调和的困局。

四、结语

2020年大选中拜登与哈里斯的组合可谓是民主党再次希望通过平衡与聚合不同利益群体而达成多数选民联盟从而谋求胜选的一次尝试。无论成功与否,这对于民主党而言都可能是最后一次。甚至,哈里斯的存在也在不断提醒民主党拥抱“身份政治”的未来。

虽然近年来民主党内部也出现了颇多更具包容性的呼声,比如希拉里在总统竞选期间的口号“团结更强大”(stronger together)或者前第一夫人米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)的那句“他们走向堕落低劣,我们要走向更高处”(When they go low,we go high)的经典表达,这些信号都试图将民主党置于一个致力于重建相互容忍与克制的高位之上,保持乃至重塑所谓“美国信条”,团结包括白人、少数族裔在内的全体美国人,进而跳出相互恶性否决与极端化的怪圈。①Steven Levitsky and Daniel Ziblatt,How Democracies Die,NY:Crown,2018,p.217.但问题在于,在党争极化与竞选政治的客观压力之下,民主党如果固守更具包容性、甚至更为理想主义的政策议程,必将无法在现实政治中有效建构出足够胜出的选民联盟,其结果极可能是在多次选举失败之后还是会驶入与共和党“白人至上”相对应的“身份政治”轨道。这是美国政党政治在理念与现实之间的徘徊,也是两个不同形态政党相互塑造的必然结果,构成了民主党不得不面对的悖论。

同样艰困的是,虽然同为“身份政治”方向上的操作,共和党所坚持的“白人至上”是从历史中走来的,是将这个国家带回已知的“故土”;而民主党所倡导的“身份政治多元化”却仍是一个试图平衡、聚合持续增长的少数族裔群体的新的“美国梦”,是尝试将这个国家引向从未见过的“未来”。从这个意义上讲,提前预设的理想化“未来”只会强化某些人对“故土”的眷恋;而只有在人们充分认同“故土”已逝的时候,才会愿意共同努力去营造共享却未知的“未来”。