丹青谜题

2021-01-25嘉树

嘉树

在2021年第6期和第8期《学与玩》上,我们共同经历了两段丹青之旅,欣赏了自带有趣故事的动物国画,还通过人物画了解了当时的风土人情。不过,你知道吗?作为名画,它们不光具有欣赏价值,还像蒙娜丽莎神秘的微笑一样,藏着一些谜,等着我们去破解。

什么?破解谜题?你是不是跃跃欲试了?那我们先出两道小题目,让大家小试牛刀。

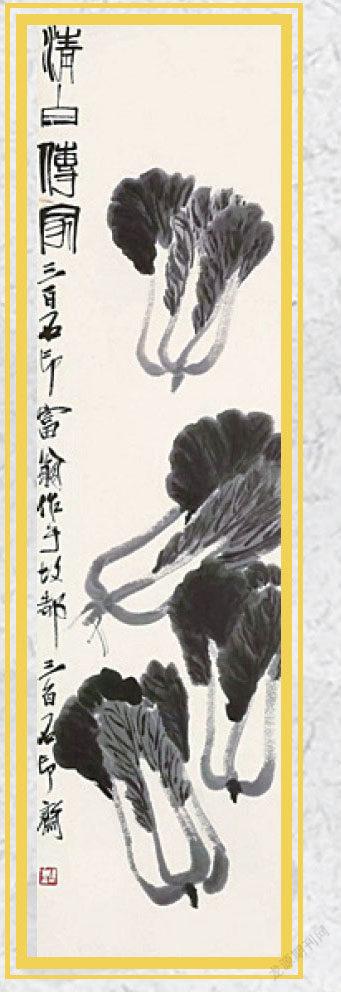

右边是齐白石老人所画的《清白传家图》。自古以来,名画中的花鸟很多,蔬菜……可不多见。齐白石为什么要画蔬菜?还那么喜欢以白菜为主角?还有,这幅画为什么起名为“清白传家”呢?

让我们从欣赏画作开始。看,这幅画背景干净,只画了四棵白菜。菜帮洁白厚重,菜叶蓬松柔软,似乎还散发着泥土的清香,让人仿佛来到田园中。你是否从这幅画中感受到了画家对白菜的喜爱呢?

没错。齐白石喜欢吃白菜,常说“百菜不如白菜”。有一次,在小贩的要求下,他甚至用一幅自己的白菜画换了一车白菜回来,还笑说自己赚了。不过,作为画家,他将自己喜欢的事物入画,还含有美好的期盼,并将普通的白菜升华为艺术品。

在中国传统文化中,白菜有着吉祥的寓意,谐音“百财”,有聚财、招财、发财、百财聚来的含意。此外,白菜还有一层含意,取自白菜的颜色和外形,象征清白,表示洁身自好、纯洁无瑕。齐白石一生喜欢画白菜,还在画上题字“清白传家”,表示要“清清白白地活,平平淡淡地过”。这是老人以自身的丰富阅历劝导后辈做人处事要朴实厚道。

怎么样?現在你知道齐白石画白菜的秘密,以及为什么要题上“清白传家”了吧?

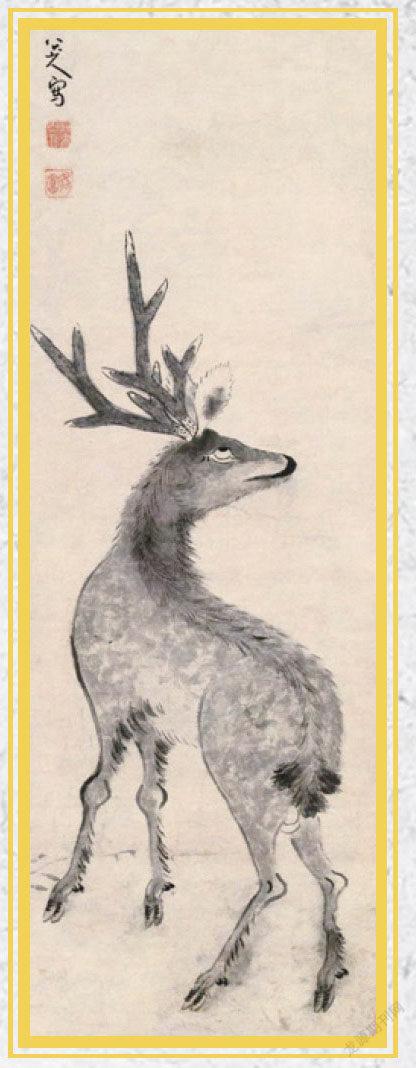

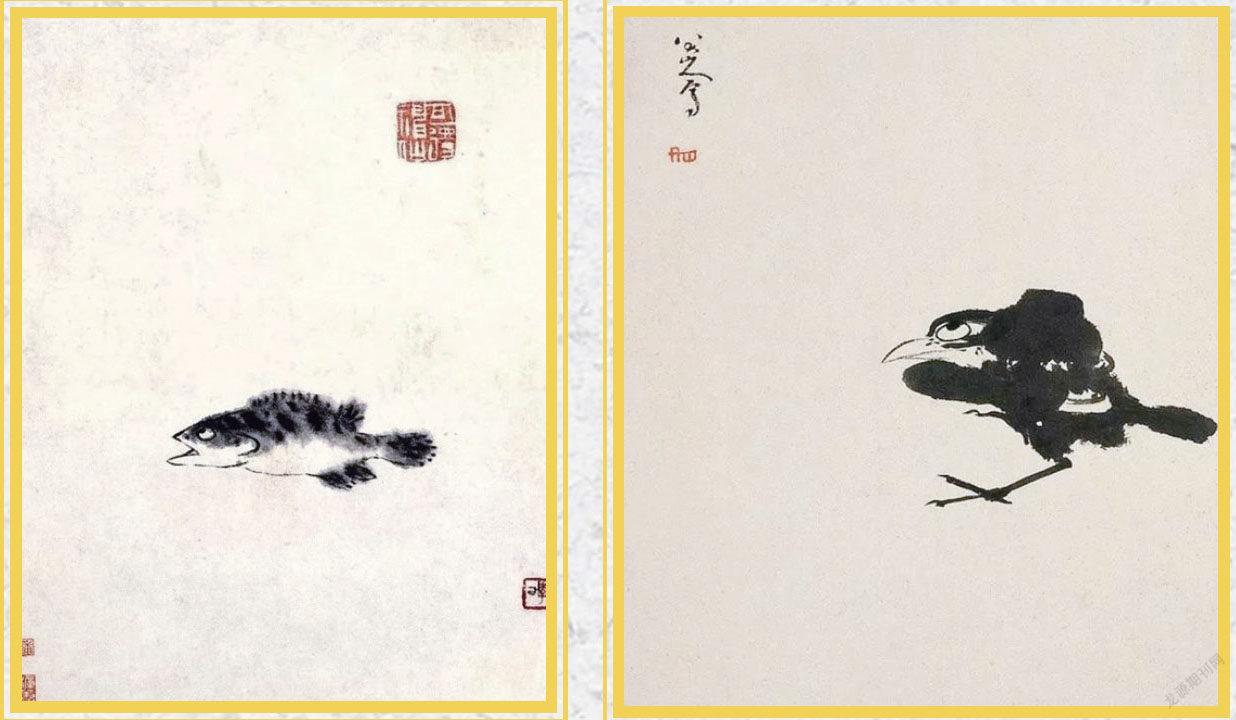

我们再来看几幅画。你发现了吗?这些画里,无论是鱼、鸟,还是鹿,都翻着白眼。这可太奇怪了。翻白眼属于微表情,是人们发泄不满情绪的方式。生活中,我们很少能看到小动物翻白眼,那画里的小动物是怎么回事?黑夜给了它们黑色的眼睛,为什么要用来翻白眼呢?

解铃还须系铃人,这还要从画这些画的画家说起。画这些画的人号“八大山人”,真名叫朱耷。朱耷是朱元璋的直系子孙、皇族后代。正当他意气风发的时候,1644年,李自成攻占北京,随后清军入关,明朝灭亡了。作为明代皇族,朱耷一家自然成了被扫除的目标。他曾想复国,后来发现复国无望,就在画里画各种“白眼”,来表示自己对整个人生和社会的厌恶和愤懑。如此看来,画里这些小动物倔强的“白眼”,简直就是他的代言。

还有,虽然纸上只有一只小动物,但是你不会觉得单调,反而越看越有趣,简直就是“少而不单调,少而有味道”。这种有趣的画法直接影响了后来的齐白石。

解开了这些小小的谜题,你是不是信心十足,要挑战高难度的丹青谜题呢?那就正式开始吧。在解谜的过程中,你不妨把自己变成福尔摩斯,从隐藏的蛛丝马迹中抽丝剥茧,去大胆猜测、小心求证,让欣赏名画变得更有趣。

说高士谁是高士

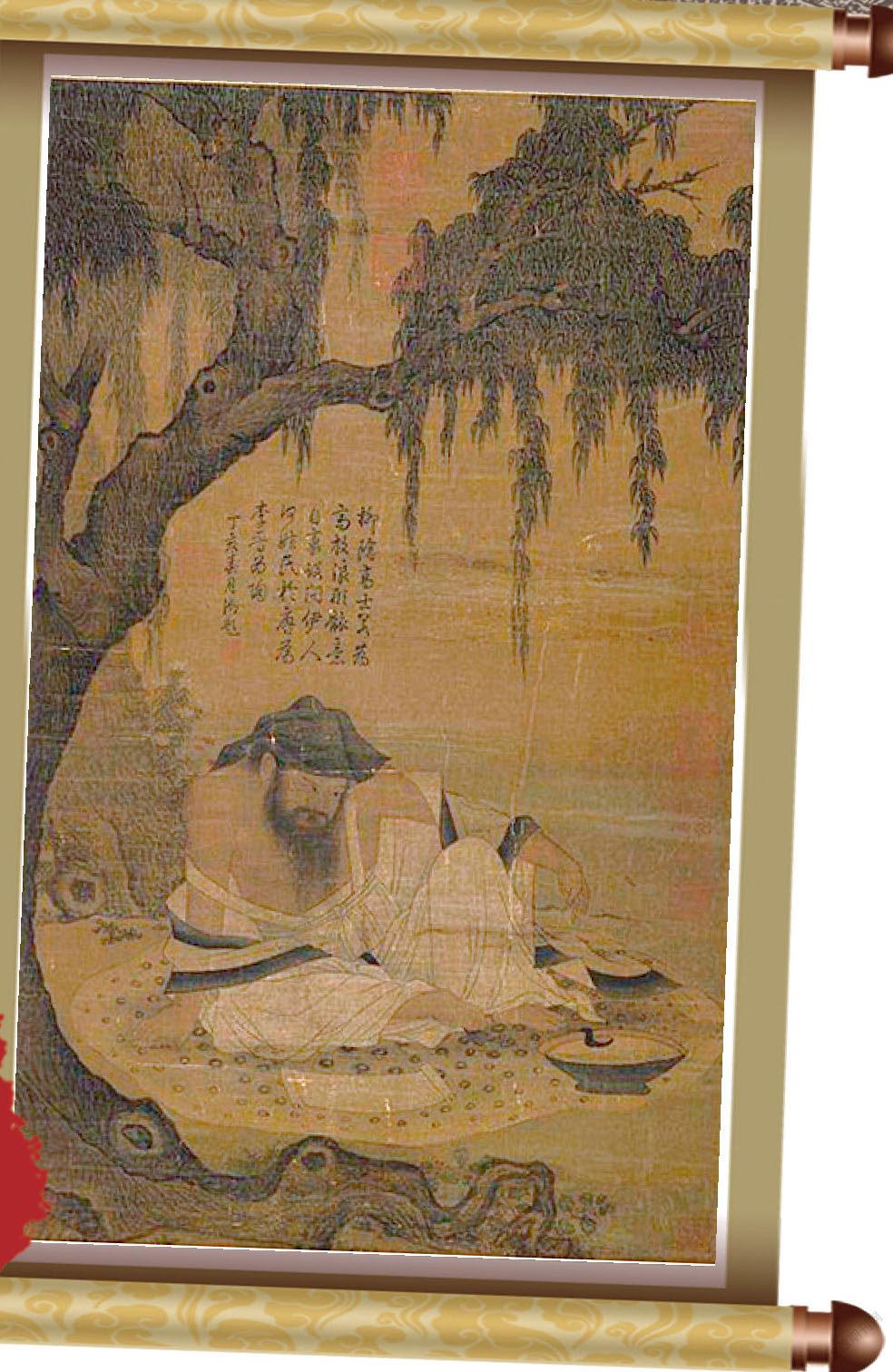

我们先从基础款入手。这幅名为《柳荫高士图》的画作,看起来比较简单。画中有一棵古柳树,树干弯曲遒劲,枝叶繁茂。在这棵树的下边,坐着一位老人,他长须飘飘,袒露着胸腹,头戴着葛巾,赤着双脚,坐在豹皮之上,身前有一幅展开的手卷,酒杯满盈。此时的他,正低头凝视着手卷。他或许是在看书,又或许在欣赏自己的作品。

看到这里,你心底是否升起一个疑问:他是谁?是画家想象中一个代表“高士”的人物,还是确有所指?对此,历朝历代都有人心存疑惑,并力图进行破解。这其中,最有名的大概就是清朝的乾隆皇帝了。他对《柳荫高士图》非常欣赏,曾在画上题诗说:“柳荫高士若为高,放浪形骸意自豪。设问伊人何姓氏,于唐为李晋为陶。”意思是,这位高士如果是唐朝人,他就是李白;如果是晋朝人,他就是陶渊明。

乾隆为什么这么说呢?这还得从“高士”说起。高士,是指古代博学多才、品行高尚、超脱世俗的人,他们大多隐居在山野田园。中国历代文人墨客都崇尚“士”文化,高士的归隐与逸致,开拓了中国山林文化、田园文化,对中国画的发展也具有重要的推动作用。从这方面看,李白和陶渊明都算是高士了。而且,他们都爱读书、喝酒,因此这两个人就初步入选了此画的“主人公名单”。不过,到底是谁,还需要从更多的细节来进一步判断。

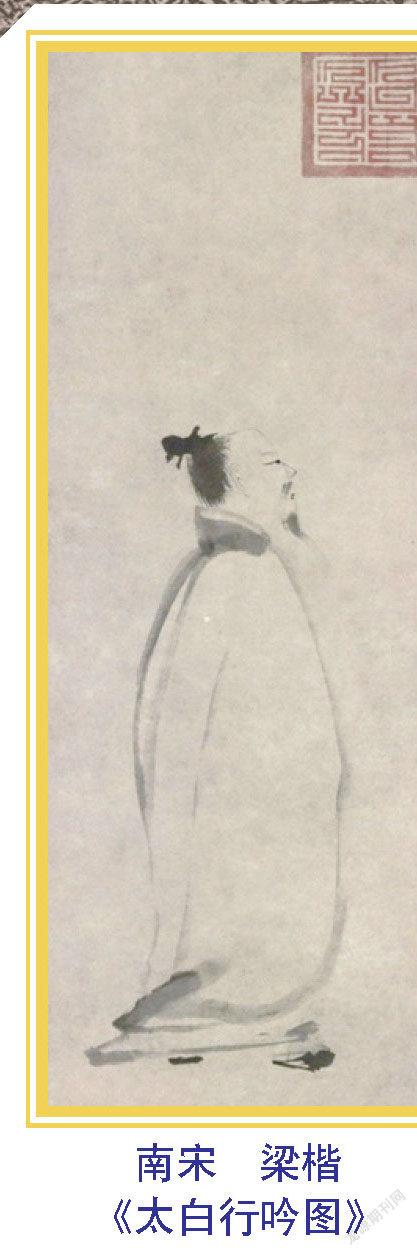

我们先来说下李白。被后人誉为“诗仙”的他,生活在盛唐时期,性格豪迈,热爱祖国河山,游踪遍及南北各地,写出大量赞美名山大川的壮丽诗篇。这样的一位诗人,能归隐山林、自得其乐吗?恐怕不能。

这一幅《太白行吟图》就可以证明。请看,这幅画里的李白,信步而行,侧身微微仰面看着天空,他也许在望月,也许在遥望故乡。画家梁楷采用大笔泼墨的画法,在浓淡干湿的墨色之中,把李白那种豪爽、洒脱、傲岸的气概和才华横溢的神韵表现得出神入化、栩栩如生。这样的形象,才是我们心目中的李白,与在柳荫下喝酒、独自凝思的高士,似乎就相距甚远了。

其实,不光我们这么认为,大部分人也认为《柳荫高士图》中的人物不是李白,而是陶渊明,还提出了证据。证据一:陶渊明自称五柳先生,画里的柳树暗指了这一点。证据二:陶渊明喜欢喝酒,还写下了大量的饮酒诗,是中国文学史上第一个大量写饮酒诗的诗人。画里的酒杯就刻画了他的这一爱好。证据三:陶渊明被誉为“隐逸诗人之宗”,这也就符合了高士喜欢隐居的特征。

对了,还有一个“不在场证据”,正是李白自己提供的呢。李白非常向往陶渊明恬淡闲逸、与世无争的隐逸生活。他写诗说:“陶令日日醉,不知五柳春。素琴本无弦,漉酒用葛巾。清风北窗下,自谓羲皇人。何时到栗里,一见平生亲。”在这里,他就提到了葛巾漉(过滤)酒。传说,有一天陶渊明正在酿酒,郡中的将领来看望他,当时酒快要熟了,陶渊明顺手取下头上所戴的葛巾漉酒,之后又将葛巾戴在头上,继续接待客人。跟客人一起喝酒很开心,如果他先醉了,就会对客人说“我醉欲眠卿可去”。这幅画,莫不是他喝酒后微醺的样子?

经过推理,现在我们成功揭秘,从葛巾、柳树、酒樽等细节看,画里的人物就是五柳先生陶潜,也就是陶渊明。这幅画反映出他归隐田园后怡然自得的心境和不谋荣利、超尘脱俗的精神世界。

小档案

名称:柳荫高士图

作者:佚名

年代:宋

类别:绢本,设色

规格:纵65.4厘米,

横40.2厘米

馆藏:台北故宫博物院

欣赏吧

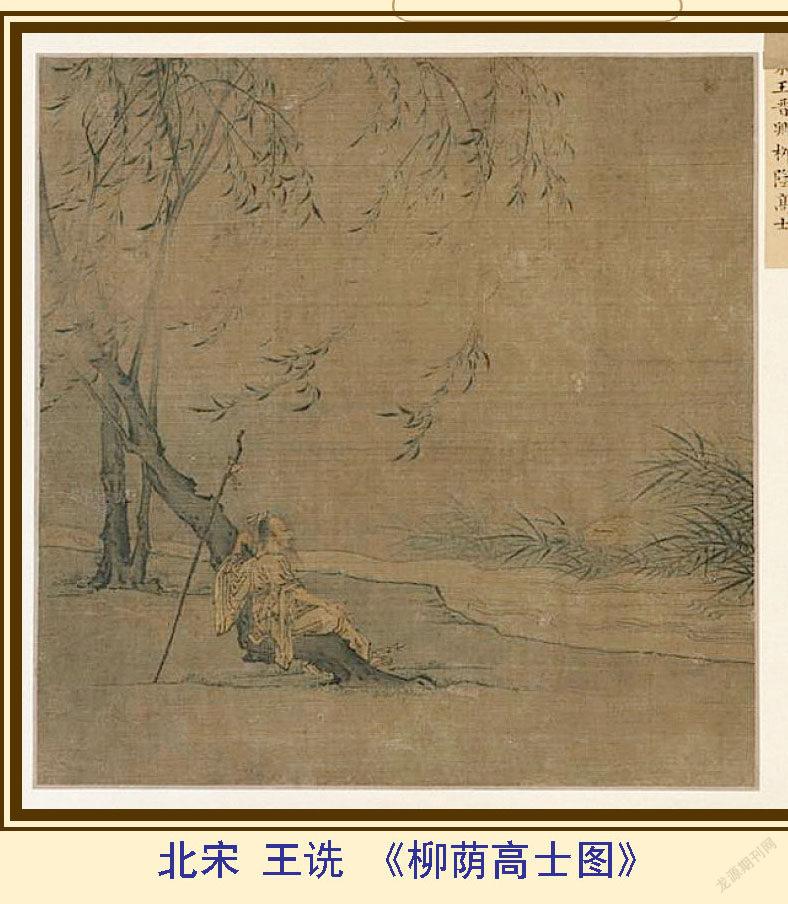

高士题材历来是中国画家喜欢的创作内容之一,在中国绘画史上占据着重要地位。除了以陶渊明为主角的这幅《柳荫高士图》外,还有一幅非常知名的《柳荫高士图》,是宋代王诜所作。

说起王诜,他可不是籍籍无名之辈,他常与苏轼、黄庭坚、米芾等人往来,能诗善画,还会填词。苏轼曾称赞他的诗画:“风流文采磨不尽,水墨自与诗争妍。”他笔下的高士给人以悠远萧索之感,是个不同于陶渊明的高士。他又有没有原型呢?

是一是二到底是几

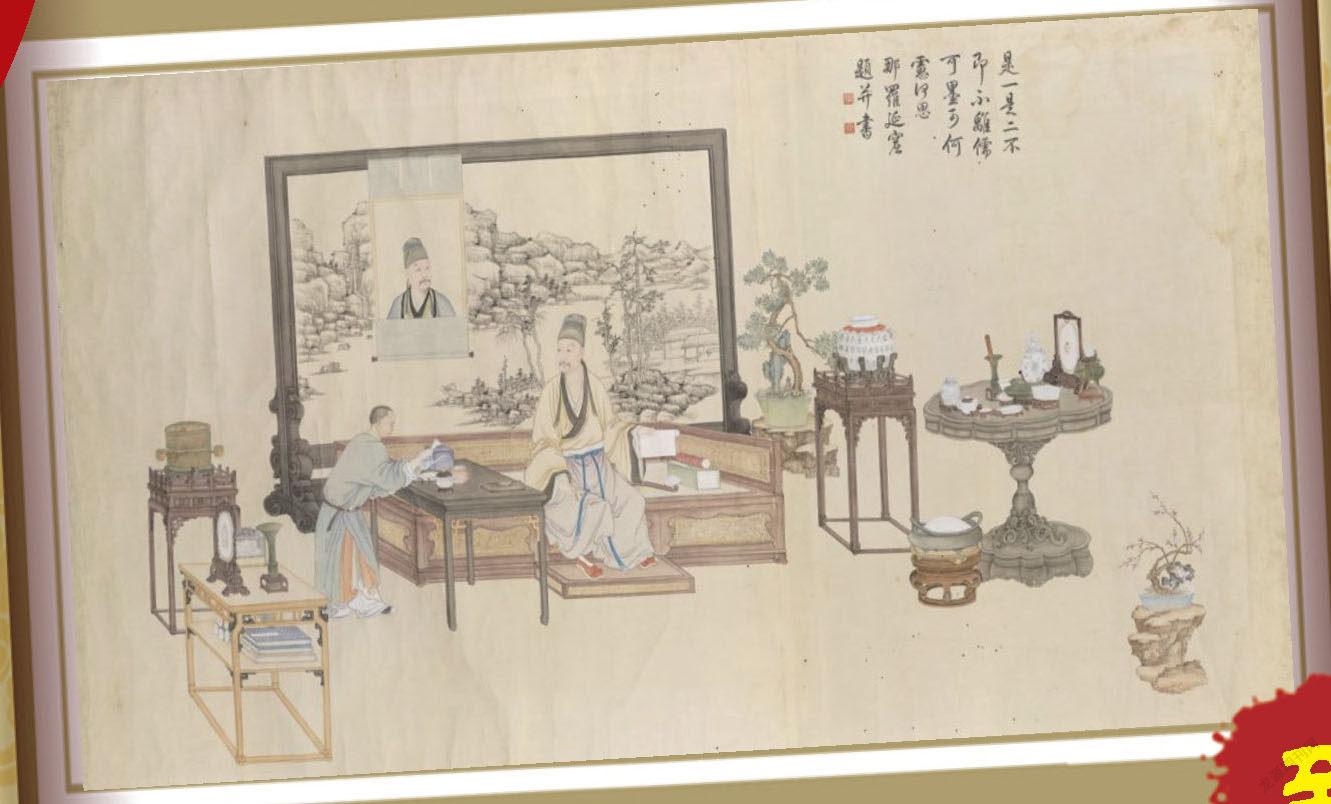

现在我们进入进阶版的国画探秘。请看,和刚才那幅画相比,这幅画里的人物多了一个,严谨地说,还多了一幅画中画。这幅画的名字非常有意思,叫《乾隆帝是一是二图轴》。怎么叫这么个“怪”名字?我们先来看一下画的内容吧!

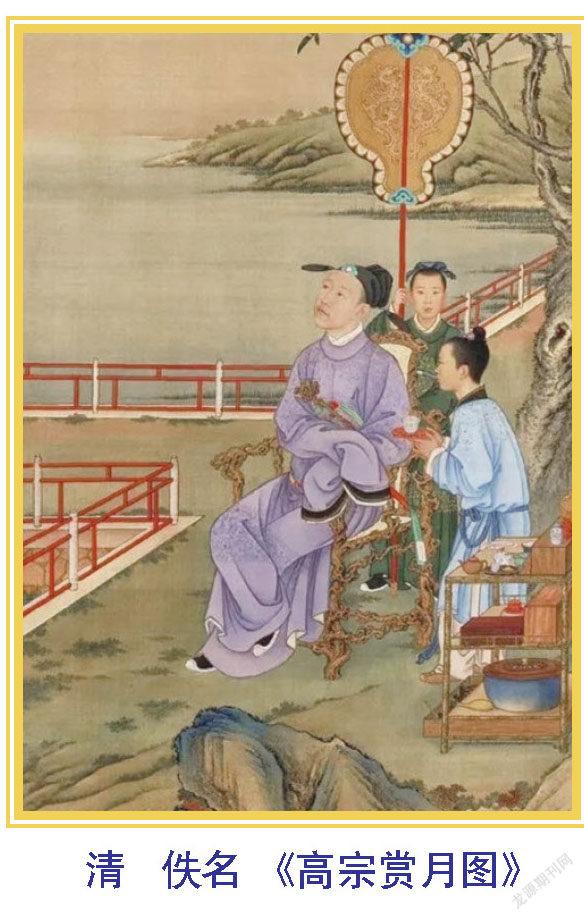

这是清朝乾隆皇帝的一幅画像。乾隆是我国历史上最喜欢cosplay(角色扮演)的皇帝。他有很多的cosplay画像,比如他很喜欢清朝画家冷枚的《赏月图》,就命画师临摹,再将自己放入画中取代主要人物,取名《高宗赏月图》。

在这幅《乾隆帝是一是二图轴》里,乾隆穿着汉人服饰,坐在榻上观赏皇家收藏的各种器物。在他身后,点缀室内环境的山水画屏风上,悬挂着一幅与榻上所坐乾隆皇帝容颜一样的画像。图中乾隆皇帝的画像具有肖像画特点:40余岁的样子,面部刻画细致传神,表现出睿智而自信的神态。而这幅画的名字来源则是乾隆皇帝在原画右上方的御题:“是一是二,不即不离。儒可墨可,何虑何思。”

其中的“儒可墨可,何虑何思”,儒、墨分别是指儒家和墨家两派学说。乾隆认为,这两家学说都是传统的哲学思想,就像是坐榻上的他与画像中的他之间的关系。因此,他提出了“是一是二,不即不离”的观念。大概这就是他对于两种学说的深度思考吧。

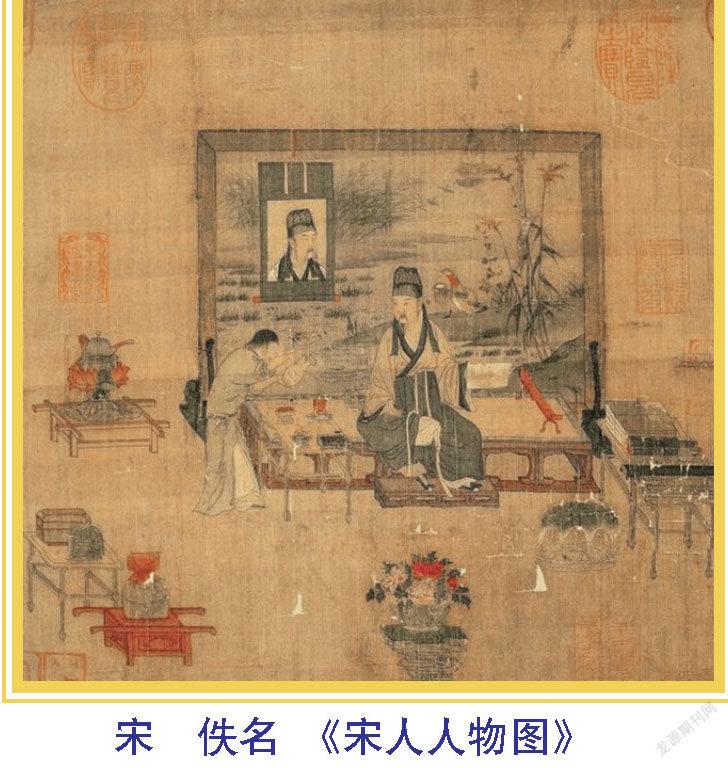

这幅画的构图非常新颖,是乾隆首创的吗?对于初涉国画的我们来说,还真不好判断呢。不过,经过搜索,我们发现了一幅类似的画——《宋人人物图》。

在这幅画中,儒士头戴着巾,下系着裙,长到脚踝。他坐在榻上,左手握着书卷,左腿自然下垂,踩踏在脚榻上,右脚横放在榻上,头部向右侧倾约45度,正注目凝思。榻后座屏还悬挂着儒士头部写真肖像画轴,神情如一。榻后座屏是《汀洲芦雁图》,表现出宋时文人的风雅之情。屏风斜前方并排放着两张几案,设坐具绣墩一个。几案上放置着七弦琴和书画,隐约还能看见一只兽形香薰。床榻前有一个侍童正在斟酒,房内还摆着鲜花和鲜果。画面整体反映了宋代文人书房场景、家具陈设,呈现出一种素雅、简约的风格。

这幅画流传有序,经宋徽宗赵佶、宋高宗赵构等帝王收藏,到了乾隆手中。乾隆看到后,很欣赏这幅画新颖别致的构图,便命宫廷画师创作了《乾隆帝是一是二图轴》。

乾隆喜欢《宋人人物图》到什么程度呢?他让画家画了5幅与之类似的画,并且都将画里的文士换成了他自己。以这种画中画的形式表现皇帝的肖像,在西洋画中是没有的,在中国历代皇帝中,也仅有乾隆皇帝一个人做过尝试。画作中除了人物,还有各类器物。这些并不是画师的凭空想象,而是确有其物。乾隆身后屏风左右两侧出现的商代青铜器、元代瓷器等文玩不仅充实了画面,还体现了乾隆皇帝的生活情趣和他对收藏品的珍视。如果我们进一步了解乾隆时期的艺术品风格,就不难在这幅画中发现他的“迷之审美”。

看到這里,我们也逐渐明白了,乾隆皇帝身后的屏风悬挂着一幅与他容颜一致的画像,形成了画中画的视觉效果,也让这幅“是一是二图”有了更深的哲学意味:真实的和画像中的是同一个自己吗?两者哪个是真的?哪个是幻觉?也许每个人都有自己的答案。

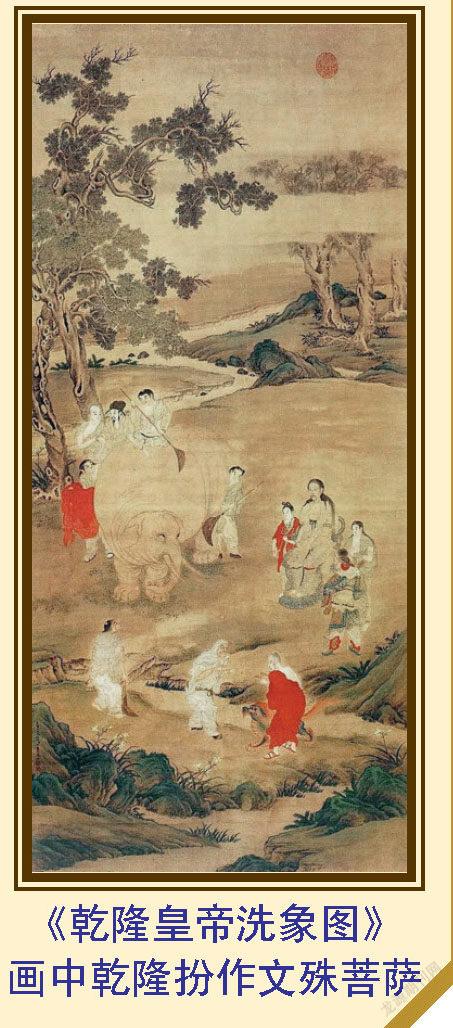

欣赏吧

咱们前面说了,历史上的乾隆皇帝大爱cosplay。他经常让宫廷画家仿制前人画作,以自己的容貌入画。在画里,他花样百出,装扮成汉人、文人、道士、隐士、猎人,甚至还有菩萨……各种表现自我,寻找憧憬的生活。

小档案

名称:乾隆帝是一是二图轴

作者:佚名

年代:清

类别:绢本,设色

规格:纵76.5厘米,

横147.2厘米

馆藏:北京故宫博物院

来自哪里的职贡人

大家知道《乾隆帝是一是二图轴》里的人物和肖像画都是乾隆的时候,是不是窃笑了一下?他模仿几百年前的古画,给自己留下了如此特别的肖像画,让我们看到了乾隆有趣的一面。

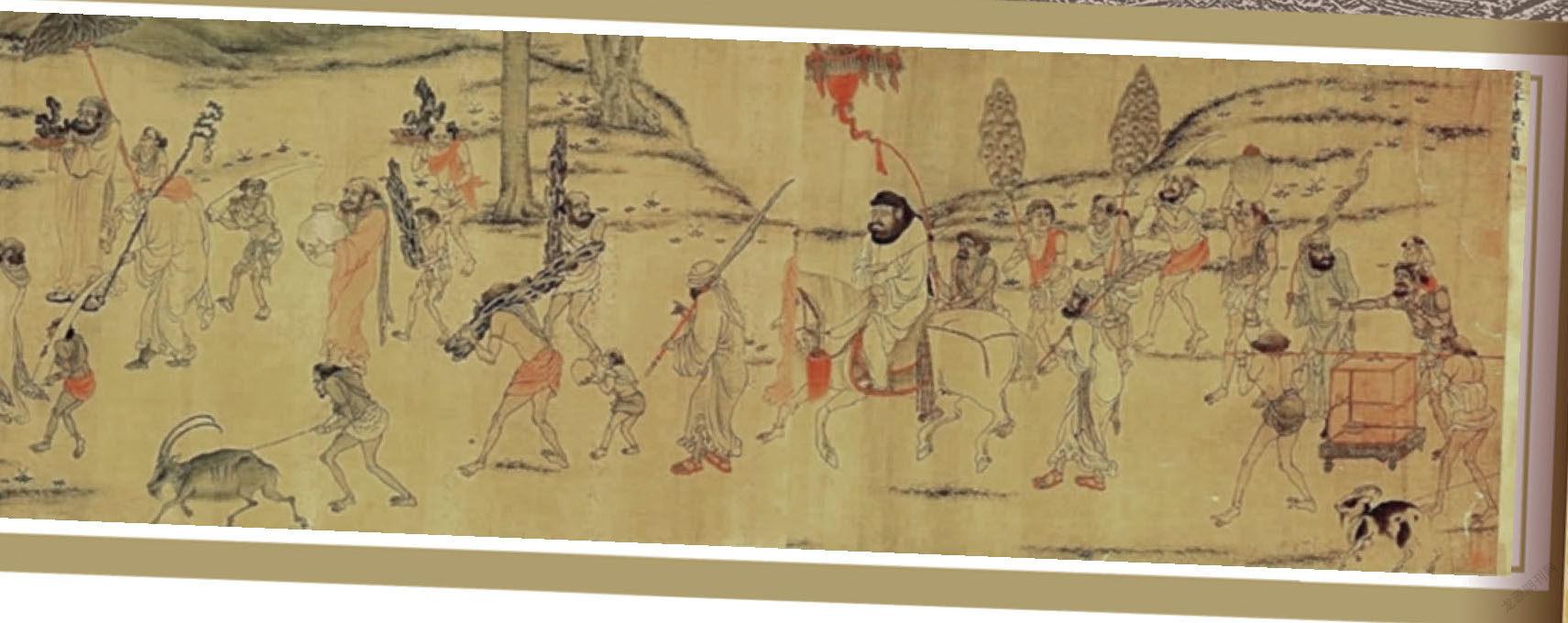

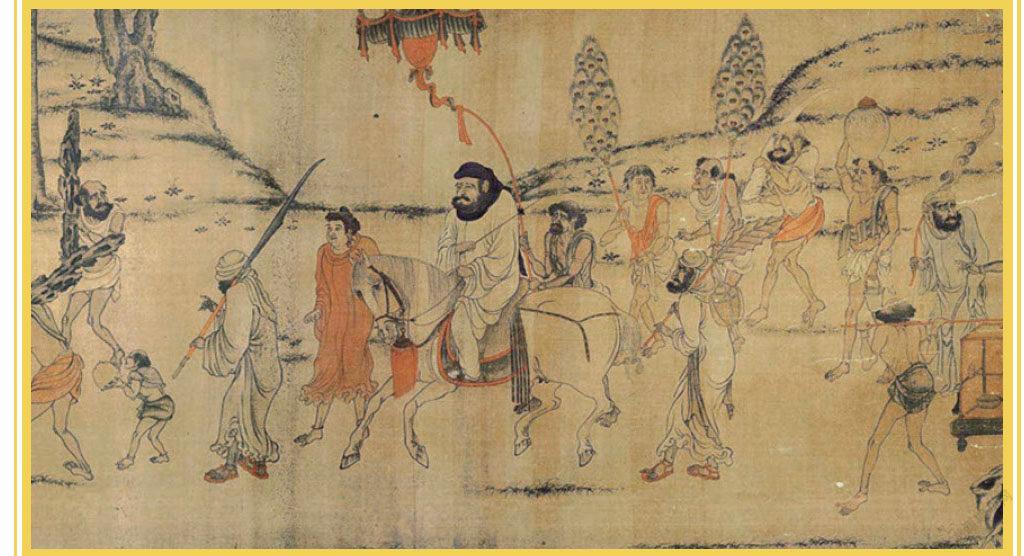

好了,现在恭喜大家闯过了前两关,到了最烧脑的时刻。现在,我们看一幅人物众多、结构复杂的画——唐朝著名画家阎立本的《职贡图》。

这幅画里共出现了27个人物,采取行进的构图形式,由右向左前进,中间有个人骑着高头大马。除了他,画中其他人都步行。他们有的给这个人撑伞,有的抬着装鹦鹉的笼子,有的牵着形似羊的牲畜,有的捧着珊瑚,有的扛着象牙,还有一个举着一根挂葫芦的拐杖……这些人有的黑皮肤、身材矮小,有的高鼻虬髯、穿着长袍凉鞋,一看就都是来自外域的人。

整幅画背景干净利落,只点缀着小草和蒲公英,还有两棵大树,也只画了根部,没有山月云烟等陪衬,这样就更好地突出了人物。仔细看来,画面构图很是巧妙,不但人物一小组和一小组之间彼此有呼应,全队也贯穿得很好:前面已经接近了皇宫,后面的人还在急忙追赶,使得这一字长蛇阵看起来并不刻板,画面有变化又连绵不绝。

画很好,可是画里这些人看起来长得与我们不同,打扮也奇怪,拿的东西也不一般。他们是谁?从哪儿来?要干什么?看到这里,你是不是脑子里显出了五个W?要想破解这幅画的谜题,还要从画家阎立本说起。

阎立本是我们“丹青系列”的老朋友了。他是唐朝宫廷画家,作品多与政治事件有关。这幅《职贡图》记录了唐时周边各民族和周边国家的人物形象,描绘了唐太宗时,南洋的婆利、罗刹与林邑国等前来朝贡及进奉各式珍奇物品的景象,反映了唐朝各国的交流,歌颂了唐朝政权的强盛。

因此,画里的人物看起来像是外国人,这就比较忠实于所画人物了。我们通过流传下来的国画知道唐朝的美女长什么样、宋朝孩童玩什么,知道了老人、高士、武士等古人的面貌,还能够了解外国人的穿着打扮,都多亏了这些画艺精湛的画家呢!

那么,这幅画记载的是真实事件吗?画中人到底从哪儿来的?通过查找资料,我们大体知道,唐太宗贞观四年,正是初唐盛世。在南方汪洋大海中的爪哇国的东南有婆利和罗刹两个国家,他们很敬仰唐帝国,想与唐朝结交,就派使者向大唐贡献特产。海山遥远,他们在路上过了一个年,又遇到了林邑国的使者也来进贡,于是三者合一,组成了一队联合朝贡的大军。

怎么分辨这些人物呢?这就要用到地理和历史知识了。婆利国在今天印度尼西亚加里曼丹岛,那里炎热,据《旧唐书》记载:“其人皆黑色,穿耳附榼。男子皆拳发,被古贝,布横幅以绕腰。”在这幅画最左边,我们看到伞盖下的人及他带来的随从,肤色较黑,头发卷曲,一些随从大概怕热,只在腰间裹着布幅,披着一些东西。可以推断出他们就是来自婆利国的使者。

哪些是林邑国的人呢?据《旧唐书》记载:“(贞观)五年,(林邑)又献五色鹦鹉。太宗异之,诏太子右庶子李百药为之赋。”我们从画里也找到了这只鹦鹉。仔细看,在队伍的后边,两个人小心翼翼地抬着一个鸟笼,里面放着一个碗,一只鹦鹉蹲在架子上,旁边一个人在指挥,似乎在说“要小心”。从这里,我们就能推断出这几个是林邑国的人。

那么,中间穿着白色长袍、虬髯、骑高大白马者就是罗刹国使者了。在他身后,有举伞拿着扇子的侍卫,还有肩扛象牙、抬箱顶罐的随从。

據说,这些人来到长安,唐太宗非常高兴,收下贡品,还赏了他们更多的礼物。在所有贡品中,唐太宗特别喜欢那只鹦鹉,把它带回宫,这鹦鹉却一直对唐太宗说“冷”。唐太宗一想,可不是吗?这是一只来自热带的鸟儿,来到北方,自然不适应,心中很是不忍,就又把这只鹦鹉还给了使者。就这样,这只聪明的鹦鹉,曾经远洋跋涉,见到了唐太宗,最后又靠着三寸不烂之舌,回到了自己的故乡。

多谢画家阎立本的精心描绘,使我们千年之后还能够看到真实有趣的历史。

小档案

名称:职贡图

作者:阎立本

年代:唐

类别:绢本,设色

规格:纵61.5厘米,

横191.5厘米

馆藏:台北故宫博物院

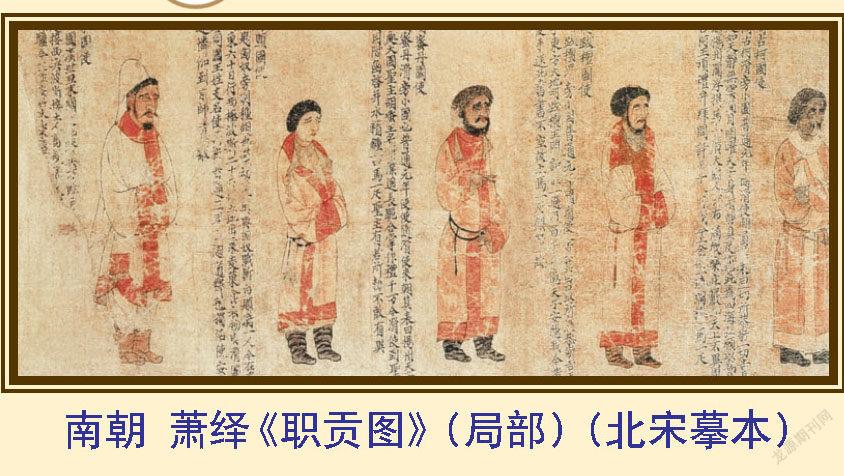

欣赏吧

《职贡图》向我们展示了古代外交官的风貌。不过,这种以外域职贡人为题材的画作可不是阎立本首创的。现存最早的《职贡图》由南朝梁代梁元帝萧绎所绘。只可惜原作已失,现在保存的是宋人摹本,绢本设色,藏于中国国家博物馆。原作朝贡人物来自25国,现仅存12国画像。希望有一天我们能看到当年的南朝外交官全景图。