古代青铜器制作工艺赏析

——以曾侯乙青铜器为例

2021-01-22院文清谢正芬

□ 院文清 谢正芬

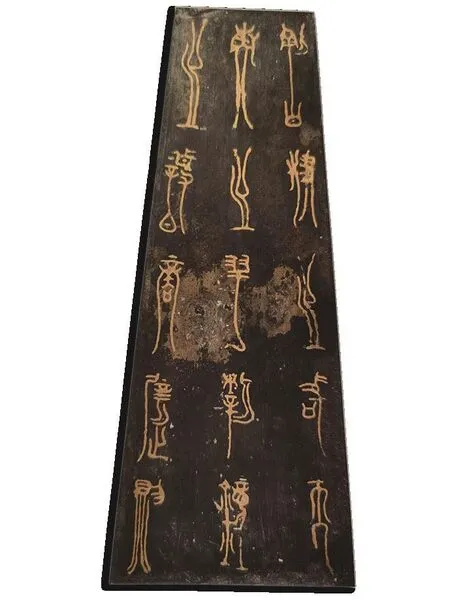

图1 曾侯乙编钟支架铜人

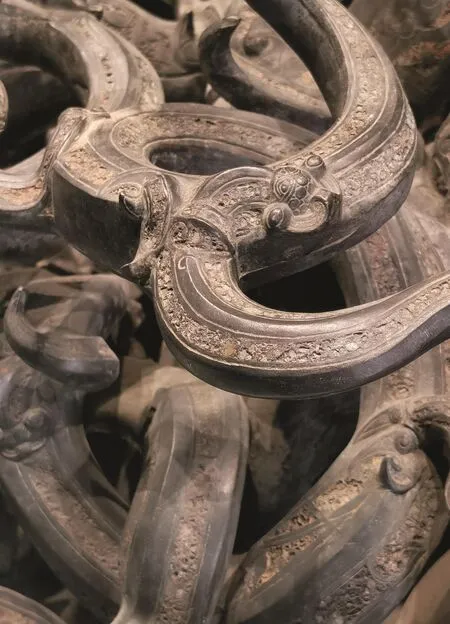

图2 曾侯乙甬钟与纽钟

图3 编钟上错金铭文

青铜冶铸技术是我国先秦文明中一项重要内容。它起源于新石器晚期,铸器技术滥觞于夏,完善成熟于商代,经周代不断发展,在公元前5世纪的春秋战国之际达到高峰,从单一的范铸发展到多种工艺综合运用,在铸造、加工、纹样和造型上成就辉煌,曾侯乙青铜器群正是这个巅峰期的代表。

曾侯乙青铜器,无论是数量,还是类别,都是最多最齐全的组合,可以说是战国早期这一阶段最为典型的代表。曾侯乙青铜器具有造型奇特、工艺精湛、纹饰华美的特点,在制作工艺上采用了浑铸、分铸、熔模铸造(失蜡法)等冶铸技术,技术熟练的掌握和实施运用了错金、镶嵌、铸镶、铜焊、镴焊、铆接、榫卯、贴金箔等多种工艺,而呈现出平雕、浮雕、圆雕、透雕等令人赏心悦目的艺术效果。可以说集先秦青铜制造技术之大成,集中反映了东周时期最为先进的青铜制作的科学水平。

曾侯乙青铜器除传统的浑铸外,大量使用了分范合铸、分铸浑铸相结合的方法。较多的采用了铸接,在器体上加铸附件或预先铸附件,再铸器体。铸焊,用铜或铅锡合金联接铸件。铸镶,将铸好的红铜纹饰片置范内,浇铸成型后再抛光。还有铆接后再焊成的器物。

曾侯乙编钟是目前世界上规模最大,组合齐全,音阶最为完备青铜乐器。全套编钟共65件,分3层8组悬挂在呈曲尺形的铜、木结构的钟架上。长钟架长748、高265厘米,短钟架长335、高273厘米。引人瞩目的是支撑架体的6个圆雕状的铜人,双手上举,曲臂弯腕,似作“举重”姿势顶起了“千钧”之重的编钟(图1)。“举重”武士着短袖衣袍,腰间佩剑,将楚国武士的形象表现得活灵活现。身上的服饰还以髹漆彩绘,表现出强烈鲜艳的色彩感。特别要强调,为什么是“楚国勇士”?是因为曾侯乙青铜编钟及礼器“九鼎八簋”等,都是楚惠王送的,铸器者是楚国,而非曾国。

编钟用浑铸、分铸法铸成,并采用了铸焊、铸镶、错金等工艺技术和圆雕、浮雕、阴刻、髹漆彩绘等装饰技法。最大钟通高152.3厘米,重203.6千克。最小钟通高20.4厘米,重2.4千克。总重量约重5000千克。编钟从形制上分为钮钟、甬钟(图2)、镈钟。钟及钟架、挂钩上共有3755字的铭文,内容为编号、记事、标音以及记录诸如音名、阶名、八度组、各国律名对应关系等方面的乐律理论。其钟体上的铭文皆为错金铭文(图3)。

图5 编磬架龙首禽身怪兽

图6 编磬架上层横梁端圆雕龙首

图7 编磬架兽舌上铭文

曾侯乙双音编钟的铸造,全面地反映了当时冶铸科学的水平。可以确定的是钟体尺寸,钟枚分布、合金成份及热处理工艺等都能对编钟音响音质产生影响。经仔细观察发现,铸一件有枚甬钟就有用范136块之多,要保证尺寸精确实属不易。经检测,编钟青铜合金的含锡量在12.5~14.6%之间,铅在1~3%之间,合于文献钟鼎之“六分其金而锡居一”的比例。研究发现,含锡偏低(小于10.7%)钟音就单调而尖锐,过高(大于25%)钟体韧性则下降,易被击破。而适当的含铅量(0.6~2.88%)则利于声音衰减,改善音色。不得不佩服古人在运用合金比例控制音色方面的技术,达到了令人叹为观止的程度。

与青铜编钟相匹配的乐器是石编磬。曾侯乙石编磬出土时,多已经锈蚀,而青铜磬架保存极好(图4)。两个圆雕状的龙首禽身怪兽(图5),头顶处以榫卯套合支撑起两层横杆为梁,钩挂石磬。上层横梁两端为圆雕的龙首(图6)。通高109、长215厘米。两根横梁与立柱满饰以错金云纹。兽舌上有“曾侯乙作持用终”(图7)。

曾侯乙建鼓座也是一件非常特别的青铜器,形体也大(图8)。通高54、底径80厘米,重192.1千克。建鼓是中国古代传统打击乐器之一,因鼓之贯柱而得名。建鼓出土时鼓体已朽蚀垮塌,青铜鼓座保存完好。鼓座以圆形宽圈置地,外侧对称附4个圆形套环为钮。圈内铸有粗壮的圆筋条作支撑,其上铸焊有多条圆雕蟠龙大小纠结穿绕、犬牙交错地构成一体。龙身之上有填漆腻,其中局部镶嵌绿松石,是迄今所见最精美的一件先秦建鼓座。只要仔细观察,就能够见到多处明显的焊接点。图9可见到是由两段铸焊连接为一体,上段是椭圆体,下段为明显薄很多,呈扁圆形,在焊接处形成有半圆的缺失断面。图10两节铸焊焊接痕明显,呈粗细不一,差别显著。图11焊接痕清晰,角度有错位,纹饰也没有对上。其下可见有粗壮的铜横梁作为支撑。宽圈上有较为密集的铸造形成的沙眼孔,也可以看到合范痕。图12焊接体较长,似刀削。与龙体差别较大,是最为明显的铸焊体。

曾侯乙青铜器中除编钟外,最为重要的是“九鼎八簋”礼器组合,是“曾侯乙宗彝”的组成部分。鼎、簋均有“曾侯乙作持用终”7字铭文。鼎高35~36厘米,重19.7~20.7千克;簋高30.8~32.3厘米,重11.4~13千克。出土时7件鼎内盛有牛、羊、猪、鱼、鸡等牺牲的骨骼。

从制作技术方面观察,在鼎(图13)的器腹上及底部有明显合范痕。耳、腿、爬兽为分铸而成,经与器腹铸接、焊接为一体(图14)。腹部外铸有凹槽,充填漆腻子,镶嵌绿松石。升鼎内配有一件铜勺(图15),形体大,通长有45.8厘米,比升鼎口径还大。勺柄上也镶嵌绿松石。在青铜器上以生漆腻子充填纹饰,在商代已经出现。曾侯乙青铜器中,这一工艺运用得很充分,且多镶嵌绿松石,诸如曾侯乙铜盖豆(图16)等。

升鼎腿的蹄足部(图17)、铜联禁大酒壶的腹部(图18)都可见到青铜器的原始色金黄。因而古人称青铜为“金”。可笑的是,现代一些电影电视剧中青铜器道具被做成出土的青铜器,器表呈锈蚀状态。

镬鼎也是宗庙祭器的重要构成之一,曾侯乙有两件镬鼎。这一件铜镬鼎(图19)是曾侯乙铜鼎中体型最大的,通高达64.6、口径64.2厘米,重54.8千克。镬鼎是古代贵族在祭祀、宴飨等重大礼仪活动中煮牲肉的饪食器。这是一件实用器。在鼎的底部留有经较长时间烹煮使用而形成的较厚烟炱,鼎腹内留存有较多的牛骨。这件镬鼎出土时发现鼎钩挂于鼎耳上。鼎内与鼎钩均刻有“曾侯乙作持用终”七字铭文。

图8 铜建鼓座

图9 铜建鼓座铸焊处

图10 铜建鼓座铸焊处

图11 铜建鼓座铸焊处

图12 铜建鼓座铸焊处

图13 升鼎

图14 升鼎爬兽与器腹铸接焊接处

图15 升鼎内铜勺上嵌绿松石

图16 铜盖豆

图17 铜升鼎蹄足呈金黄色

图18 铜联禁对壶

器体上最为明显的是腹部上有凸起的铸造合范痕迹,这是范铸法最为显著的特征。中国古代铸造主要是范铸法和熔模铸造(失蜡法)。先秦时期的青铜器铸造是以范铸法为主,只有极少熔模铸造法铸造器物。熔模铸造法的技术难度相当的高,直到春秋晚期至战国早期才开始纯熟,用来铸造一些极为精美的器物。数量极其少,用十万分之一来比喻也毫不为过。

曾侯乙镬鼎的鼎耳为方形附耳。鼎耳、鼎腿与器腹是经分铸法而铸接而成,即先分别铸出鼎腿、鼎耳,再将之与鼎腹铸接为一体。这种方法被称之为分铸法。鼎腿正中及蹄足部,可见有清晰的范线痕。镬鼎可以看到在镬鼎的鼎耳、鼎足与鼎腹之间有较为明显的铸接缝。

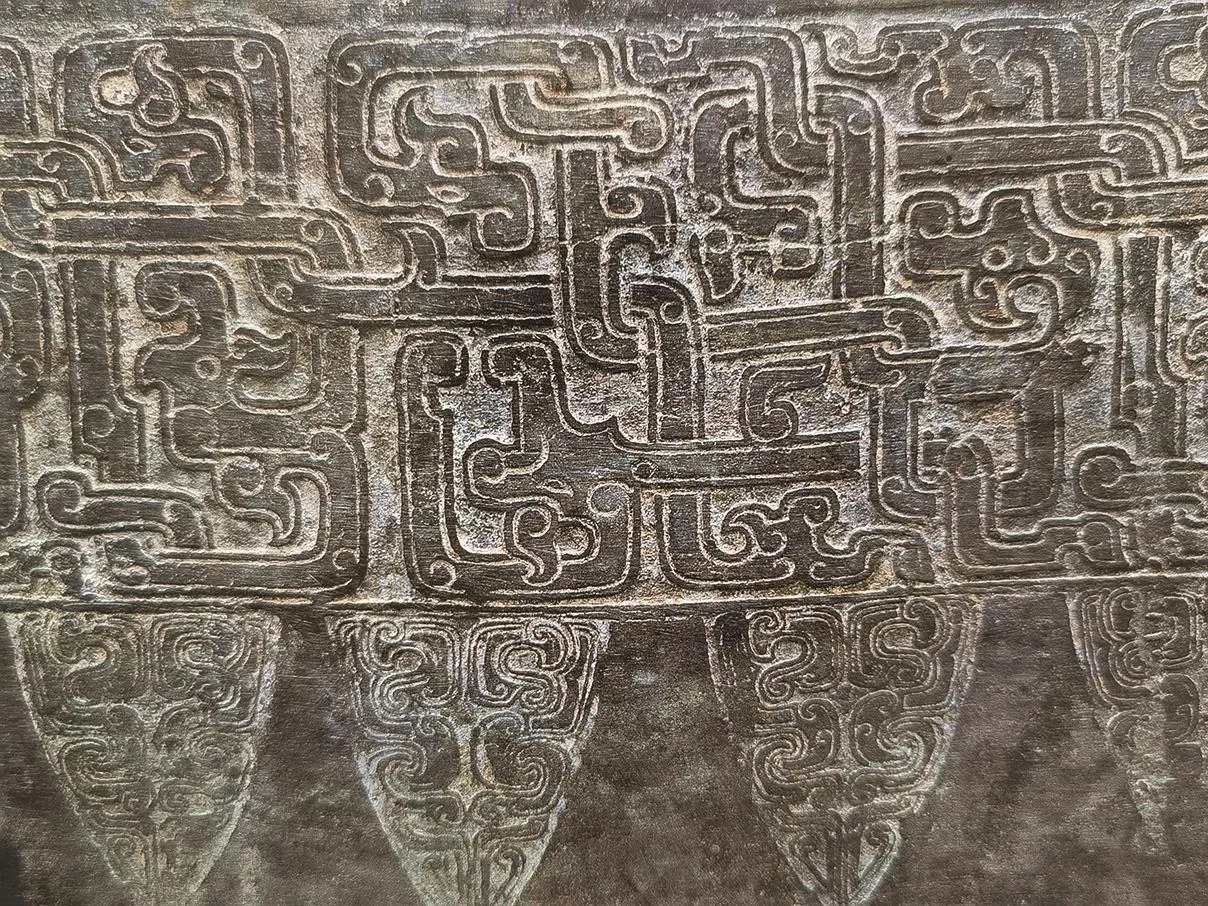

观察镬鼎腹部蟠螭纹,可以发现有局部纹饰拼接痕,这也是青铜器纹饰铸造在工艺上的一个重要特征。采用印模法制作,在多片纹饰之间会留下有较为明显的拼接痕(图20)。

制作青铜器,铸造只是第一步,接下来就是打磨,去掉铸件上的铸范残留物和毛刺。所以在出土青铜器上都可以观察到打磨痕迹(图21)。

这件花纹显著的龙纹盥缶(图22),可以作为铸嵌工艺的标本。

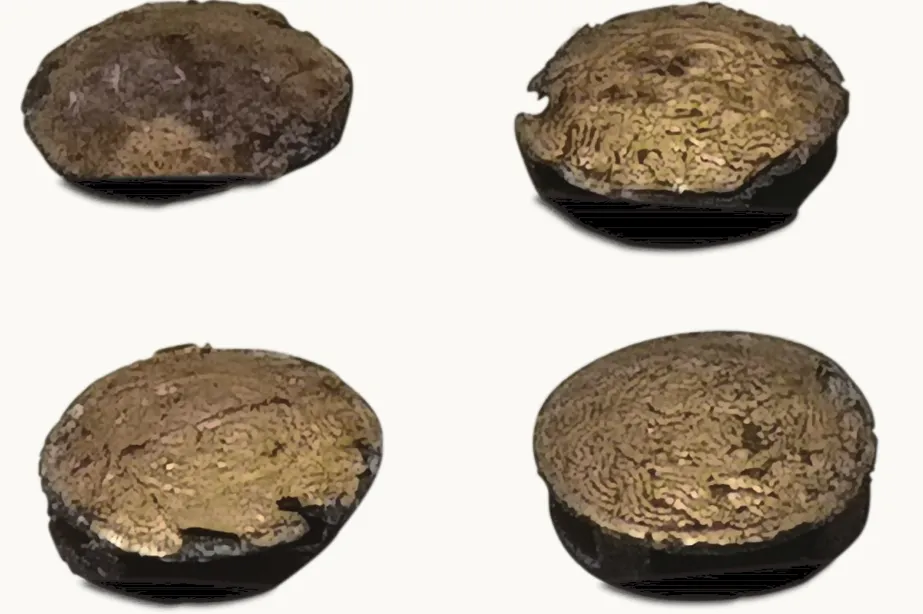

曾侯乙青铜器中有相当多也相当成熟的贴金箔工艺的制品(图23)。

在所有青铜器中,就器物的精美程度而言,曾侯乙(曾侯与)尊、盘(图24)无疑是最为精美的。由尊与盘两件器物组成。尊通高30.1厘米,重9千克。盘通高23.5厘米,重19.2千克。出土时尊置于盘中。尊、盘造型典雅,纹饰繁缛华贵,制作精良考究,是中国古代青铜器绝佳珍品。特别是尊与盘口沿部的变形蟠虺纹透空纹饰,尊颈部的缕空龙形爬兽,玲珑剔透。

这两件组合的宗庙祭器,不是曾侯乙铸造制作的,而是曾侯乙的祖父曾侯与铸造制作的精美祭器,在盘的底部中间有铭文为证。后传世给了曾侯乙,曾侯乙将曾侯与铭文磨去,改刻曾侯乙。不知道是因为什么原因,工匠在打磨时,将“与”字磨的稍轻,仍能准确辨识无误(图25)。

图19 铜镬鼎

图20 铜镬鼎上拼接痕迹

图21 铜镬鼎上打磨痕迹

图22 镶嵌纹铜盥缶

图23 贴金箔制品

图24 铜尊盘

图25 铜尊盘磨去“与”字

图26 铜尊盘中沿以失蜡法铸造

图27 铜尊盘上铸焊痕迹

很多人在讨论曾侯乙青铜器或讨论中国古代青铜铸造技术的论述中,都是将之定义为是采用熔模法(失蜡法)铸制的器物典范。严格地说,是有欠准确的。这两件器物都是经分铸法铸接、铸焊成为一体的,器物口沿部上的呈透雕状的蟠虺纹是先用熔模法铸造而成(图26),后与器体铸接为一体。在尊的底部可以看到有浇口痕,上部铸接紧密浑然一体。而爬兽、蟠龙等则有低温铸焊的痕迹(图27)。

曾侯乙青铜器的纹样和造型艺术继承了中原传统的纹样母题,各类蟠龙、蟠螭纹和几何纹仍是器物装饰的主流。与商周青铜装饰艺术比较,它突出的特点在于追求纹饰的繁复细密和动物造型的奇特夸张。如尊、盘所用蟠龙蟠螭多达一百多条,繁复纠结,极尽华美。这种清新俊逸风格的出现,摆脱了传统上青铜礼器敦厚威严的装饰作风,其原因除了工艺技术进步之外,更多地受南方楚国文化影响,为曾国铜器铭文中有从“左右(周)文(王)武(王)”,到“左右楚王”的转换,作出了最好的注释。

曾侯乙青铜器的装饰纹样丰富多彩,在工艺上广泛运用了较先进的印模法制作浮雕、平雕纹饰并填以各种几何纹饰构成复层花纹,如在镬鼎、大尊缶、鉴缶器物上的等纹饰。在器物附件上则多用阴刻、圆雕、镂空等技艺,如尊、盘、联禁对壶、鉴缶等。不少器物采用了错金,如钟体铭文、鹿角立鹤、磬架等;镶嵌绿松石,如盖豆、鼎、簋等;铸镶红铜,如盥缶、炭盆等纹饰,具有很强的装饰效果,集中反映出南方地区在春秋战国时期青铜制作工艺的超高超强水平。