进口中间品供给冲击对中国工业企业能源利用效率的影响研究

2021-01-18杨志浩马妍妍

杨志浩,马妍妍,杨 超

一、引 言

新世纪以来,中国工业部门的能源消耗量占据全国能源消耗总量的66.2%,煤炭消耗量占据全国煤炭消耗总量的94.1%①数据来源:根据国家统计局提供的2000年至2017年分行业分类别能源消耗量数据测算。。工业部门是能源,尤其是煤炭资源的主要消耗部门。中国 《能源生产和消费革命战略 (2016—2030)》提出 “2021—2030年能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内,二氧化碳排放2030年左右达到峰值”的发展目标。由于煤炭在中国能源结构中居于主导地位,并且是中国碳排放的主要来源[1],实现国家能源消费和碳排放总量控制的发展目标必须以提高工业部门的能源利用效率作为重要抓手。

2000年中国入世前夕,以煤炭消耗为基准测度的中国工业部门能源利用效率仅31.5%,2017年这一指标已经升至75.3%②数据来源:根据国家统计局提供的2000年至2017年分行业分类别能源消耗量及增加值数据测算。。在十余年的开放发展过程中,进口贸易对工业部门的能源利用效率产生重要影响。由于缺乏企业层面的能源消耗数据,现有文献主要从区域和行业视角探究进口贸易对能源利用效率的影响。Hübler[2]使用一般均衡模型考察发现,进口贸易通过技术溢出效应提升了中国工业部门的能源利用效率,林伯强等[3]和李平等[4]进一步证实了这一结论。Mimouni等[5]认为,进口贸易引致的市场竞争效应通过淘汰机制和激励机制同样能够改善工业部门的能源利用效率。然而,部分研究提出了截然相反的观点。Sadorsky[6]使用1980—2007年8个中东国家的宏观数据研究表明,进口贸易与能源利用效率呈负相关关系。吴晓怡等[7]发现,中间品进口对制造业行业整体的能源利用效率不存在显著影响,但对高耗能行业的能源利用效率存在负面影响。由此可见,现有研究对进口贸易如何影响能源利用效率这一问题尚未达成共识。

实际上,基于区域和行业层面数据的研究在因果关系识别、影响机制检验以及个体异质分析等诸多方面存在一定的劣势。随着研究数据趋于细化,近年来少量文献开始从微观企业层面探索对外贸易与能源利用效率的关系。利用2001—2009年中国污染企业调查数据,陈钊等[8]首次在企业层面测度了中国工业企业的能源利用效率,并认为出口贸易是影响中国工业企业能源利用效率的重要因素。然而该文并未探讨进口贸易,尤其是外生的进口中间品供给冲击对能源利用效率的影响。利用印度尼西亚制造业企业能源消耗数据,Imbruno等[9]首次考察了企业的中间品进口行为对企业能源利用效率的影响,发现中间品进口显著提高了印度尼西亚制造业企业的能源利用效率。Gutiérrez等[10]使用墨西哥制造业企业能源消耗数据研究发现,进口贸易通过改善能源利用效率提高企业的环境绩效。尽管印度尼西亚、墨西哥与中国同属发展中国家,但三者的要素资源禀赋和对外开放程度差异巨大,基于印度尼西亚和墨西哥企业数据获得的经验结论未必适用于中国情景。更为重要的是,Imbruno等[9]研究的是企业内生的中间品进口行为对能源利用效率的影响,并未考察外部冲击如何影响企业能源利用效率。Gutiérrez等[10]则侧重探讨企业的环境绩效,并未探讨中间品供给冲击如何影响企业能源利用效率。不仅如此,Imbruno等[9]和Gutiérrez等[10]仅从正面视角探讨进口贸易与能源利用效率的相关问题。然而,新世纪以来全球范围内涌现出诸多影响企业中间品进口的负面冲击。例如,部分发达国家主张并推行的贸易保护主义政策、制造业资本回流政策和出口限制政策,严重破坏全球中间品供给网络;公共卫生危机接连爆发,使得以中间品贸易为连通机制的国际分工体系屡遭冲击,部分依赖中间品进口的工业企业甚至陷入 “断供”困局。外部复杂环境引致的进口中间品供给紧缩冲击是否会影响中国工业企业能源利用效率?其中存在哪些渠道机制?何种类型企业的能源利用效率易受影响?中国政府应当采取哪些针对性策略?现有研究难以对这些问题给出确切答案。

本文使用2000—2009年中国工业企业数据、中国污染企业调查数据、中国海关货物进出口数据以及中国专利申请数据的匹配数据,借鉴Aghion等[11]的外生冲击指标设计方法,识别企业层面的进口中间品供给紧缩冲击,进而考察外生的进口中间品供给紧缩冲击对中国工业企业能源利用效率的影响及其机制。为了夯实研究结论并尽可能提出完备全面的政策建议,本文利用2001年中国入世引致的进口中间品供给扩张冲击作为准自然实验,使用双重差分模型从供给紧缩冲击的相反视角对本文核心结论进行再检验。进一步地,基于异质性视角考察进口中间品供给紧缩冲击对不同企业能源利用效率的差异化影响,以便提出针对性的应对策略。

本文的边际贡献主要体现在:(1)率先利用微观企业层面的能源消耗数据考察进口中间品供给冲击对能源利用效率的影响,填补进口中间品与能源效率领域的研究留白。(2)从技术创新和全要素生产率视角探讨进口中间品供给冲击影响企业能源利用效率的理论机制,探索进口中间品 “断供”困局下稳固并提升中国工业企业能源利用效率的可行路径,为开放经济条件下提升工业企业能源效率提供新的经验证据。(3)基于进口中间品供给紧缩冲击和供给扩张冲击双重视角,结合指标构建和准自然实验分析双重方法,系统检验进口中间品供给冲击对中国工业企业能源利用效率的影响,丰富相关领域的研究思路。(4)基于异质性视角探讨进口中间品供给冲击对企业能源利用效率的差异化影响,进而为新形势下中国工业企业应对外部冲击提供针对性建议。

二、理论分析和研究假说

在进口中间品和国产中间品存在一定的替代弹性条件下,中间品进口诱发的生产替代效应将改变国内企业的产出结构,影响能源利用效率。一个典型的例子是在1978—1995年期间,中国单位产出的能源消耗降低了55%。Garbaccio等[12]利用投入产出技术对相应时期的能源消耗进行结构分解后发现,除去技术进步等其他因素,大量进口高耗能中间品是导致中国能源利用效率提升的重要原因。在进口并使用高耗能中间品的过程中,本国下游行业的企业会逐步降低对本国上游行业所生产的高耗能中间品的需求。受到市场需求的引导,追求利润最大化的上游行业企业减少对高耗能中间品的生产,增加低耗能中间品的产出份额,因而有助于改善上游行业企业的能源利用效率。从产品质量效应的研究视角进行逻辑推理,同样可以探索到中间品进口影响企业能源利用效率的证据。产品质量差异是驱动发展中国家从发达国家进口的重要原因[13]。发达国家企业通常拥有更高的生产技术和加工工艺,因此其生产的中间品具备更高的生产转化率[14]。通过从发达国家进口并使用具备更高生产转化率的中间品,有助于提升国内企业的能源利用效率[9]。

然而,中间品进口对企业能源利用效率的影响结果并不明确。究其原因,技术创新和全要素生产率是促进能源利用效率的决定性因素,但中间品进口对二者的影响却表现出双面性。首先,已有充足文献证实了技术创新和全要素生产率是促进能源利用效率的决定性因素。Li等[15]考察了1997—2015年中国能源利用效率的影响因素,发现技术创新是提高中国能源利用效率最重要的驱动力,尤其是2002年以来,技术创新在所有影响中国能源利用效率的因素中地位愈加突出。技术创新与企业全要素生产率之间存在高度关联[16],因此,全要素生产率通常被视为是决定企业能源利用效率的另一关键因素[9]。大量研究还基于不同视角证实了技术创新和全要素生产率对能源利用效率的促进效应。从基于中国情景的研究来看,李廉水等[17]以中国35个工业行业作为研究对象考察发现,技术创新是工业部门能源利用效率提升的首要原因。原毅军等[18]、孙广生等[19]以及Huang等[20]使用中国地区层面数据分别证实,技术创新和全要素生产率有助于提升中国的能源利用效率。从基于他国情景的研究来看,Boyd等[21]利用美国人口普查局 (US Census Bureau)提供的企业层面数据,系统分析了企业全要素生产率与能源利用效率的关系,结果表明全要素生产率每提高1%,能源利用效率能够同步提高1%。Mukherjee[22]基于印度制造业数据分析发现,提高全要素生产率能够降低企业单位产值的能源投入。

其次,中间品进口通过技术溢出效应和市场竞争效应影响企业的技术创新和全要素生产率,但这种影响表现出明显的双面性。(1)技术溢出效应。Coe等[23]最早证实进口贸易在跨国技术溢出过程中发挥重要作用。尽管Eaton等[24]提出地理距离和人力资本等因素会显著干扰进口贸易对技术溢出的影响,但学界基本肯定进口贸易存在技术溢出效应[25]。进口中间品凝集着其生产厂商的技术和工艺,国内企业在进口并使用中间品的过程中通过模仿和学习获得中间品生产厂商的R&D溢出,进而提高进口企业的全要素生产率[26]。随着企业进口中间品种类的增多,进口企业从异质性中间品中获得R&D溢出的有效边界扩大,技术溢出的创新效应再度提高[27]。不仅如此,进口企业在技术学习过程中会加大研发投入以完成 “再创新”行为,从而推动本企业技术创新水平和全要素生产率进一步提升[28]。(2)市场竞争效应。对于国内上游行业的企业而言,进口中间品的大量进入将加剧国内中间品市场的竞争程度。激烈的市场竞争环境一方面迫使国内上游行业的部分企业提高创新水平和全要素生产率,进而形成竞争优势[29][30];另一方面也可能通过压低商品价格的方式降低企业的利润水平,缩减企业研发资金,进而抑制企业技术创新和全要素生产率[31]。对于国内下游行业的企业而言,进口中间品大量进入本国市场将降低下游行业企业的生产成本。生产成本的降低对企业创新兼具促进效应和抑制效应,一方面,生产成本的降低意味着企业能够获得更高的利润率,进而为企业的研发投入提供资金支持;另一方面,生产成本的降低会弱化企业改善生产效率的内在激励,不利于企业的技术创新和全要素生产率提升[7]。

通过上述分析可知,企业的技术创新和全要素生产率在中间品进口影响企业能源利用效率的过程中扮演中介角色,但中间品进口对企业技术创新和全要素生产率的影响结果并不明确。在这一前提下,进口中间品供给冲击对企业能源利用效率的影响应当具有双面性。图1是基于以上论述绘制的机制分析图。

综上所述,本文提出如下互斥的待检验假说:

H1:进口中间品供给紧缩冲击能够抑制中国工业企业的能源利用效率,进口中间品供给扩张冲击能够促进中国工业企业的能源利用效率,技术创新和全要素生产率在其中发挥中介效应。

H2:进口中间品供给紧缩冲击能够促进中国工业企业的能源利用效率,进口中间品供给扩张冲击能够抑制中国工业企业的能源利用效率,技术创新和全要素生产率在其中发挥中介效应。

三、数据说明与实证设计

(一)数据来源及处理

本文使用的数据主要包括中国工业企业数据、中国污染企业调查数据、中国海关货物进出口数据、CEPII-BACI全球贸易数据以及中国专利申请数据库 (《中国专利数据库文摘1985—2012》),时间跨度为2000—2009年。中国工业企业数据库提供了规模以上工业企业的三大财务报表,详尽展示了企业的工业总产值、工业总销售、职工人数、资产以及负债等信息。中国污染企业调查数据提供了占中国主要污染物排放总量85%的企业的能源消耗、污染排放以及工业产值等信息。中国海关货物进出口数据记录了商品层面的企业进出口信息,包括进出口企业名称、HS 8位编码、商品名称、数量、金额、进口来源国以及出口目的国等。CEPII-BACI全球贸易数据库提供了国别—产品层面的进出口货物数据。中国专利申请数据库收录了1985—2012年中国国家知识产权局批准的近770万条专利申请案件,包括申请人名称、申请单位名称、申请单位地址、申请时间、申请标的以及申请专利类型等指标信息。基于本文研究需要,依据如下步骤处理并匹配数据库:

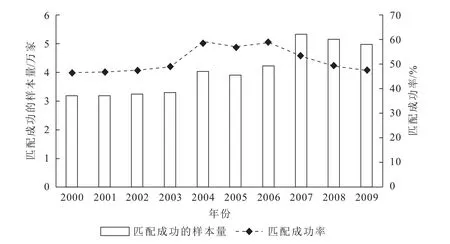

第一步,借鉴陈钊等[8]的匹配策略,以企业名称和法人代码作为识别变量对中国工业企业数据库和中国污染企业调查数据进行匹配。2000—2009年的全样本匹配成功率为51.4%,匹配结果与陈钊等[8]基本一致。分年份匹配结果如图2所示,各年份的匹配成功率基本保持平稳。第二步,借鉴Yu[32],使用两种方法匹配中国工业企业数据库和海关数据库:第一种,使用企业名称和年份作为识别码进行匹配;第二种,使用邮政编码和电话号码后7位组成的13位代码作为识别码进行匹配。与Yu[32]一致,通过上述任意方法实现匹配的样本均被保留。第三步,参考Liu等[33],使用企业名称和企业地址对中国工业企业数据库和专利申请数据库进行匹配。具体而言,首先,使用企业名称进行精确匹配;其次,对使用精确匹配方法无法完成匹配的样本,结合Stata14.0软件的reclink命令进行模糊匹配,并利用企业地址进行人工比对,保留匹配样本。第四步,将前述匹配数据在中国工业企业数据库基础上进行整合,并对数据进行清洗:剔除工业企业数据库中职工人数小于8人、企业成立年份大于企业所处实际年份、不符合会计记账准则的企业等[32]。剔除企业名称中含有 “进出口”、“经贸”、“贸易”、“科贸”以及 “外经”等字眼的企业。这部分企业属于贸易中间商,其进出口决策与最终产品生产商不一致[34]。由此得到本文研究的基础数据。

图2 中国工业企业数据与中国污染企业调查数据匹配情况

(二)模型设计

本文设计如下模型,考察进口中间品供给紧缩冲击对中国工业企业能源利用效率的影响。

其中,EEi,t代表第t年的企业i的能源利用效率。Shocki,t代表企业面临的进口中间品供给紧缩冲击,X i,t代表企业层面的控制变量。μi为企业固定效应,控制不随时变的特征因素;ηt为年份固定效应,控制特殊年份突发事件的干扰;εi,t代表随机扰动项。

(三)变量设置

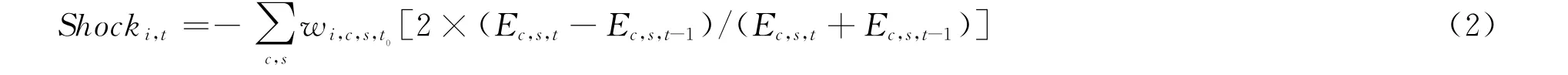

1.核心解释变量:进口中间品供给紧缩冲击。借鉴Aghion等[11]关于外生冲击指标的构造方法,设计如下方案识别进口中间品供给紧缩冲击:考虑一个企业i在初始时期t0从国家 (或地区,下同)c进口HS 6位编码中间品s供给本企业的生产。首先,使用Ec,s,t测度t时期 (t>t0)国家c出口到世界其他国家的中间品s的总额,并以此衡量国家c对中间品s的供给水平。为了保障指标的外生性,世界其他国家不包括中国。其次,使用w i,c,s,t0测度企业i在初始时期t0从国家c进口中间品s的进口额与企业i在初始时期t0的中间投入总额的比值,并以此衡量企业i对国家c生产的中间品s的依赖程度。由于w i,c,s,t0的构建是基于初始时期t0的固定值,因此对于t时期 (t>t0)而言,相对外生[11]。最后,经由上述步骤,构造如下外生的进口中间品供给紧缩指标:

其中,Shocki,t代表进口中间品供给紧缩冲击,数值越大,表示企业面临的进口中间品供给越紧张。应当说明的是,由于w i,c,s,t0的计算是基于t0期展开的,对应于本文的研究数据即2000年;Shocki,t的计算是基于t期展开的,对应于本文的研究数据即2001—2009年。只有所处年份在2001—2009年,且在2000年便已存在的企业才会被应用于最终的实证分析中。

2.被解释变量:企业能源利用效率。由于煤炭资源在中国能源消耗中占比巨大,因此本文参考陈钊等[8],使用企业的工业产值与煤炭资源的消耗量之比的对数测度企业能源利用效率。

3.控制变量。参考陈钊等[8]和Sahu等[35]的研究,本文引入企业规模、资产负债率、人均资本以及企业年龄等控制企业层面的特征因素。企业规模使用企业职工人数的对数值衡量。资产负债率为企业的资产总额与负债总额的比值。人均资本使用企业的资产总额与企业职工人数的比值测度。企业年龄即企业所处实际年份与企业设立年份的差值,取对数测度。

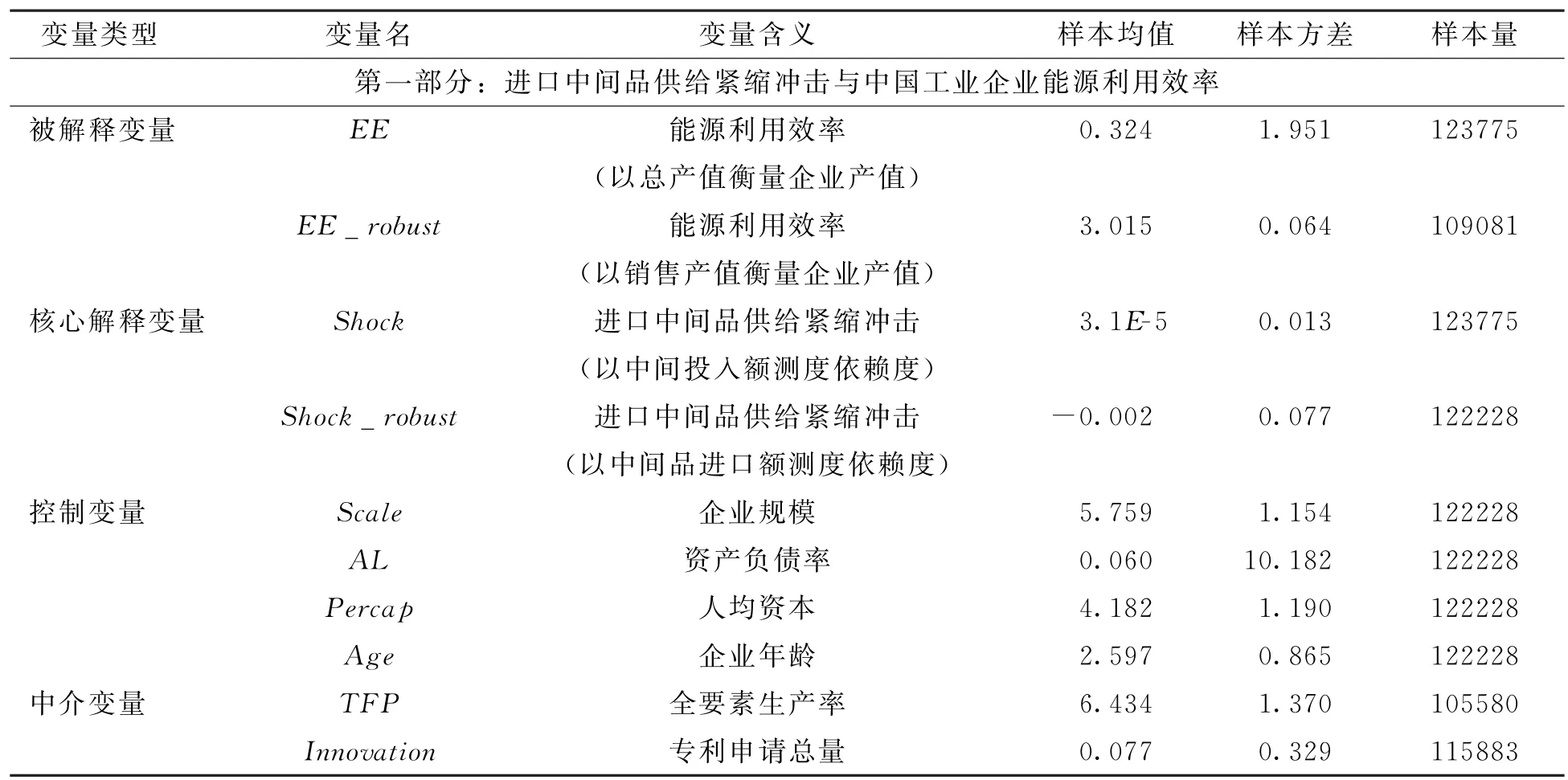

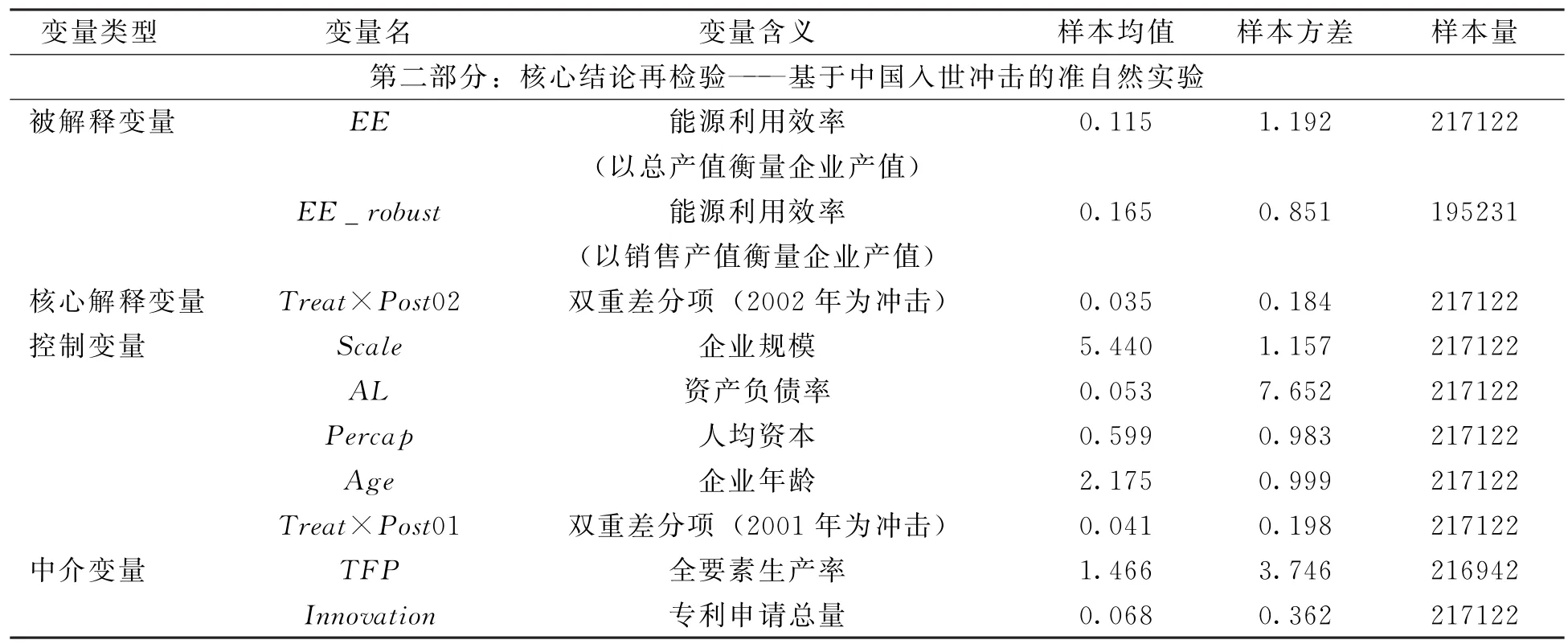

4.中介变量。本文的中介变量包括企业的技术创新水平和全要素生产率。技术创新水平使用企业的专利申请数量的对数测度。由于部分企业的专利申请数量为零,为避免取对数造成数据缺失,参考Liu等[33],在取对数之前对数据进行加1处理。全要素生产率依据Levinsohn等[36],使用LP方法测度。表1是本文主要变量的描述性统计。

表1 主要变量的描述性统计① 本文所用数据包括两部分,原因在于本文采用双重视角考察进口中间品供给冲击对企业能源利用效率的影响。第一重视角参考Aghion等[11]构造外生的进口中间品供给紧缩冲击指标,如本文变量设计部分所言,该指标的构造准则决定了只有所处年份在2001—2009年,且在2000年便已存在的企业才能够被应用于实证设计中。第二重视角以中国入世为冲击构造外生的进口中间品供给扩张冲击指标。与前述紧缩冲击指标不同,该指标并不要求企业必须在2000年便已存在,因此,相关变量的样本量较第一重视角更多。由于双重视角下的样本量不尽相同,因此相同指标的均值和标准差存在一定的差距,但基本保持在同一量级。

续表1

四、实证结果分析

(一)基准回归与稳健性检验

1.基准回归结果。基于本文的实证模型设计,本部分将分析进口中间品供给紧缩冲击对中国工业企业能源利用效率的影响。表2的第 (1)列和第 (2)列是本文的基准回归结果,第 (1)列的模型中暂未引入控制变量,第 (2)列在第 (1)列的基础上加入控制变量以缓解遗漏变量引致的内生性问题。结果表明,进口中间品供给紧缩冲击显著降低中国工业企业的能源利用效率。具体而言,企业面临的进口中间品供给紧缩冲击指标每上升0.1个单位,企业单位煤炭资源投入量的工业产值下降5.08%。控制变量方面,企业规模和人均资本与企业能源利用效率正相关,资产负债率和企业年龄与能源利用效率负相关,控制变量的影响结果与现有研究保持一致。

表2 基准回归结果与稳健性检验

2.稳健性检验。本文采取三方面策略对基准回归结论进行稳健性检验。

(1)替换核心解释变量测度方法。在测算企业遭受的进口中间品供给紧缩冲击指标时,基准回归中采用企业从国家c进口中间品s占企业中间投入品总额的比重测算企业对国家c的中间品s的依赖程度。本部分将以企业从国家c进口中间品s占企业中间品进口总额的份额重新测度企业对国家c的中间品s的依赖程度,并基于此测算进口中间品供给紧缩冲击指标,回归结果见表2的第(3)列。结果表明,替换核心解释变量的测度方法后,进口中间品供给紧缩冲击依然显著降低企业的能源利用效率。

(2)替换被解释变量测度方法。基准回归中使用企业的工业总产值与能源投入量之比的对数测度能源利用效率。本部分利用工业销售产值与能源投入量之比的对数重新测度中国工业企业的能源利用效率,回归结果见表2的第 (4)列。结果表明,前文基准回归结论仍然成立。

(3)控制地区和行业特征因素。考虑到地区和行业层面随时变的特征因素同样可能会影响企业能源利用效率,本文在基准回归模型中加入二分位编码的行业×年份的固定效应以及省份×年份固定效应,回归结果见表2的第 (5)列。结果表明,本文的基准回归结论保持稳健。

(二)影响机制分析

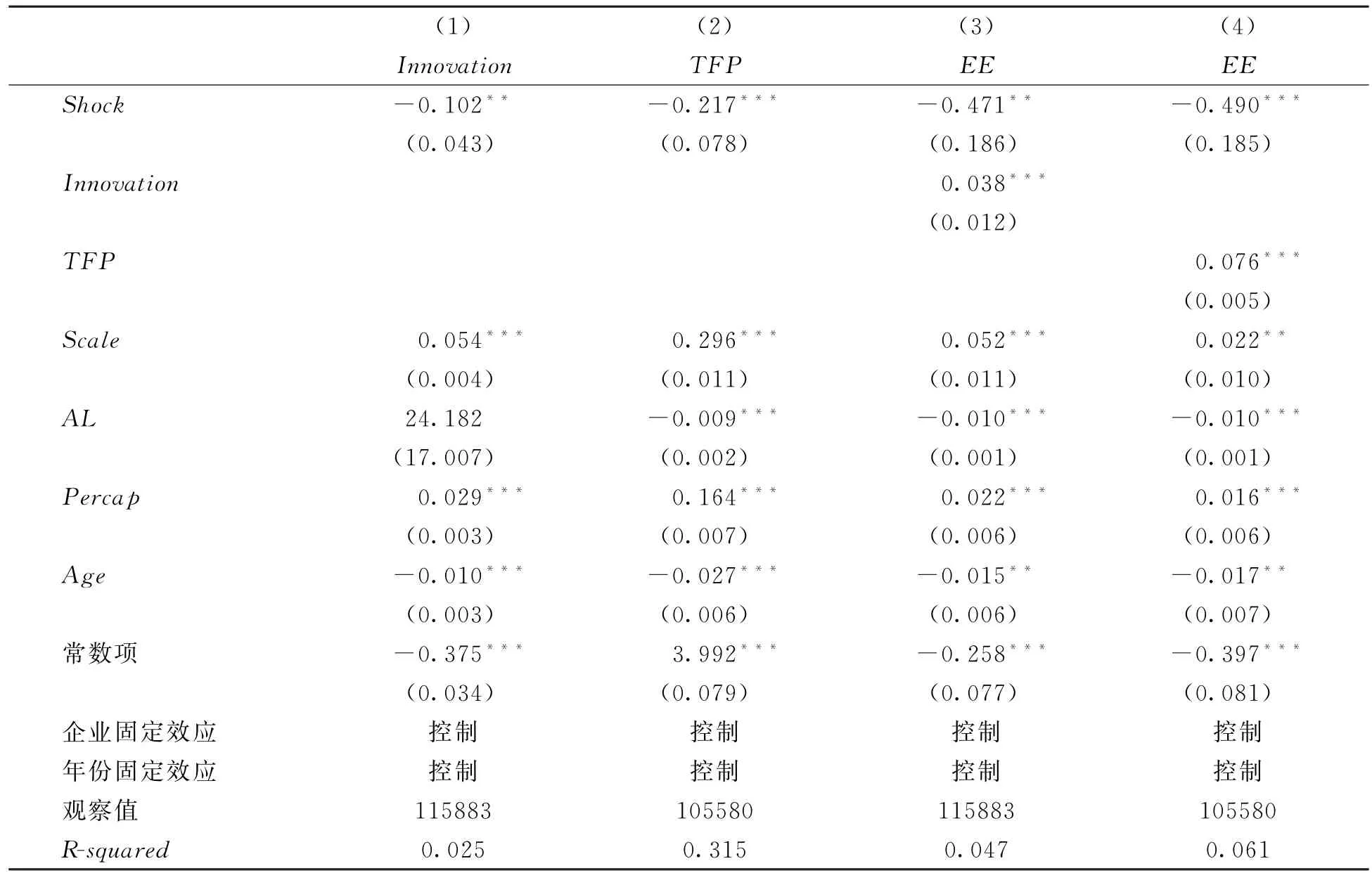

本文的理论部分提出,进口中间品通过影响企业技术创新和全要素生产率,进而影响企业能源利用效率。为验证这一理论机制,本部分借助Baron等[37]的中介效应模型开展实证检验。表3第(1)列和第 (2)列分别考察进口中间品供给紧缩冲击对企业技术创新和全要素生产率的影响。结果表明,进口中间品供给紧缩冲击显著降低企业的技术创新和全要素生产率。第 (3)列和第 (4)列在基准回归基础上分别引入企业的技术创新和全要素生产率。结果显示,与基准回归中核心解释变量的回归系数绝对值 (总效应)相比,第 (3)列和第 (4)列的核心解释变量的回归系数绝对值 (直接效应)显著降低,显著性水平明显下降。与此同时,技术创新和全要素生产率变量保持显著。因此,企业技术创新和全要素生产率在进口中间品供给紧缩冲击降低企业能源利用效率过程中发挥中介效应。

表3 影响渠道分析

五、核心结论再检验:基于中国入世冲击的准自然实验

前文研究表明,进口中间品供给紧缩冲击通过降低企业技术创新和全要素生产率的方式降低中国工业企业能源利用效率。按照这一逻辑,当企业遭遇进口中间品供给扩张冲击时,企业的技术创新和全要素生产率将有所提升,进而会提高企业的能源利用效率。2001年12月11日中国加入世界贸易组织后,大幅降低进口中间品关税[33],中间品进口企业受到供给扩张冲击。基于这一现实,以中国入世引致的进口中间品供给扩张冲击作为准自然实验,使用双重差分模型从供给紧缩冲击的相反视角对本文核心问题进行再检验,以此夯实本文研究结论并提出相对完备和全面的政策建议。

(一)基准回归结论的再检验

1.平均处理效应。以中国入世引致的进口中间品供给扩张冲击作为冲击事件,构造如下双重差分模型,考察进口中间品供给扩张冲击对企业能源利用效率的影响:

其中,EEit代表企业能源利用效率。Treati用以识别进口中间品供给扩张冲击,存在中间品进口的企业 (实验组)赋值为1,不存在中间品进口的企业 (对照组)赋值为0。Post02t用以识别政策冲击时间,由于中国入世发生于2001年12月11日,因此参考Liu等[33]和Lu等[38],将2002年及之后的年份赋值为1,2002年之前的年份赋值为0。

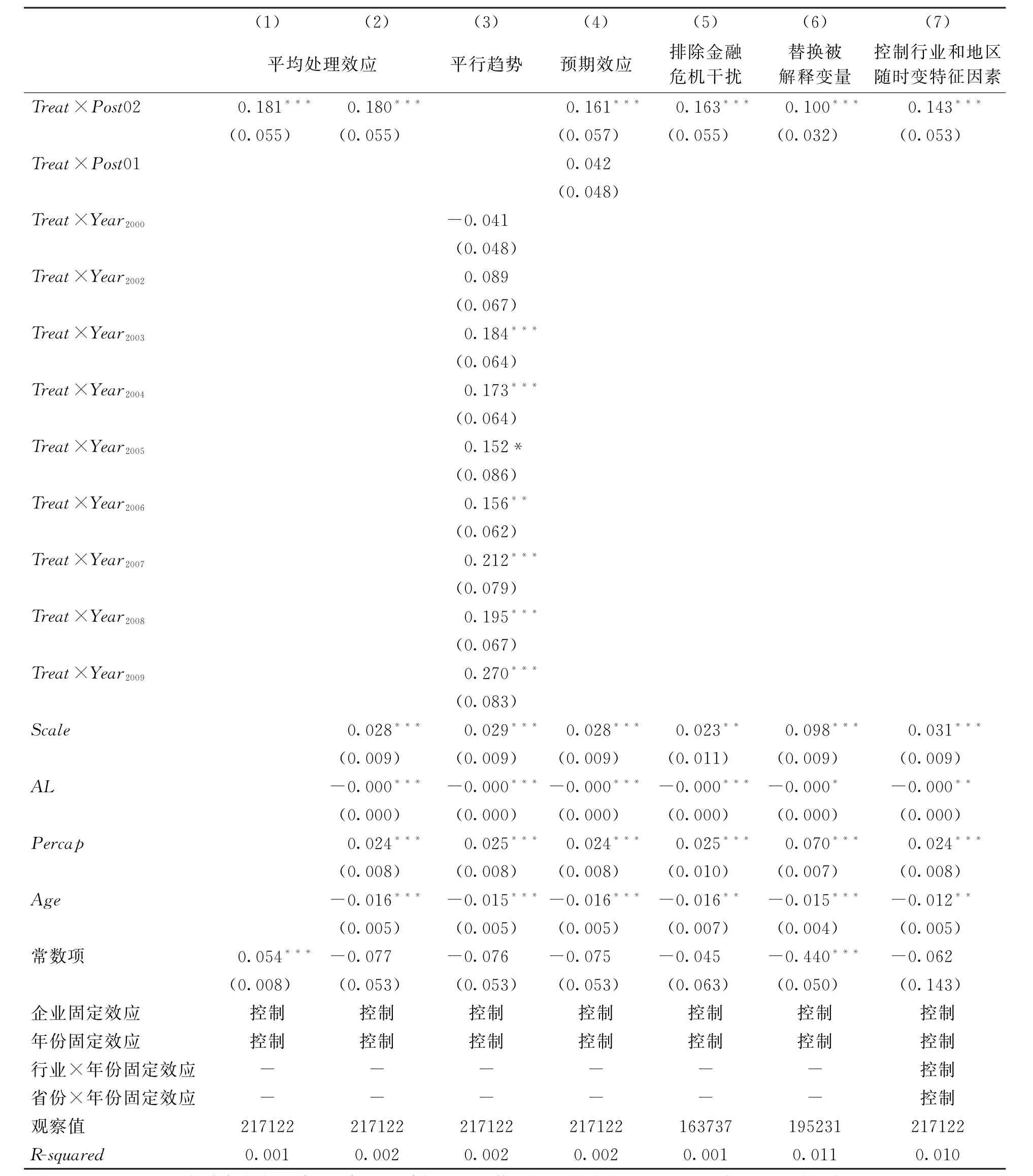

表4第 (1)列为未引入控制变量的回归结果,第 (2)列为引入控制变量缓解遗漏变量引致的内生性后的回归结果。结果表明,进口中间品供给扩张冲击显著提升企业的能源利用效率。

2.稳健性检验。

(1)平行趋势检验和动态效应。双重差分模型成立的前提条件是,在政策冲击之前实验组和对照组不存在差异化的发展趋势。对此,本文借鉴Liu等[33],设置如下模型进行平行趋势检验和动态效应分析。

其中,Year t是一系列虚拟变量,用以识别企业所处年份。具体而言,如果企业所处年份为2000年,则Year2000取值为1,否则取值为0;如果企业所处年份为2001年,则Year2001取值为1,否则取值为0;依此类推。为避免多重共线,此处以2001年作为基准组,将Treati×Year2001从公式 (4)中剔除。

表4的第 (3)列考察了进口中间品供给扩张冲击对企业能源利用效率的动态影响。在冲击之前 (2000年),Treati×Year2000的系数并不显著,即实验组和对照组的能源利用效率并不存在显著差异,平行趋势假定成立。冲击发生后的第一年 (2002年),实验组和对照组的能源利用效率仍不明显,表明入世冲击引致的进口中间品供给扩张冲击对企业能源利用效率的影响存在时滞效应。从冲击发生后的第二年起,Treati×Year2003的系数显著为正,意味着实验组企业的能源利用效率开始明显高于对照组企业。中国入世后,各项关税削减政策的落实是一个渐进的过程,因此入世引致的进口中间品供给扩张冲击对企业能源利用效率的促进作用一直持续整个样本期。

表4 基准回归结论的再检验

(2)预期效应检验。双重差分模型成立的另一前提是,实验组和对照组企业在政策颁布前无法对政策冲击进行有效预判,即企业对中国入世不存在预期效应。对此,本文参考Lu等[38]的做法,将Treati×Post01t引入公式 (3),其中,Post01t的设置方式与Post02t类似,当企业所处年份位于2001年及之后各年时,取值为1,否则取值为0。如果Treati×Post01t的系数估计值显著,证明企业对中国入世存在预期效应。回归结果见表4的第 (4)列。结果显示,Treati×Post02t的系数估计值仍在1%水平上显著,但Treati×Post01t系数估计值不显著且数值非常小,因此企业对中国入世并不存在预期效应。

(3)排除2008年金融危机干扰。考虑到2008年爆发的金融危机可能会冲击全球中间品供给网络,进而导致本部分的研究存在偏误,因此本文剔除2008年和2009年的样本,再次考察进口中间品供给扩张冲击对企业能源利用效率的影响,结果见表4的第 (5)列。显然,在排除2008年金融危机干扰后,本文的研究结论仍然成立。

(4)替换被解释变量测度方法。本文使用工业销售产值和能源投入量之比的对数重新测度能源利用效率并开展回归分析,结果见表4的第 (6)列。显然,进口中间品供给扩张冲击仍然显著促进企业能源利用效率。

(5)控制行业和地区层面随时变的特征因素。由于行业和地区层面随时变的特征因素可能影响企业能源利用效率,因此在公式 (3)中加入二分位编码的行业×年份的固定效应以及省份×年份固定效应,回归结果见表4的第 (7)列。在充分进行稳健性检验的基础上,本文的研究结论始终成立。

(二)影响渠道的再检验

本文在基准回归模型中证实,企业技术创新和全要素生产率在进口中间品供给紧缩冲击抑制企业能源利用效率过程中发挥中介作用。本部分将结合中国入世冲击引致的进口中间品供给扩张冲击和中介效应模型从相反视角再次检验这一机制。表5的第 (1)列和第 (2)列考察了进口中间品供给扩张冲击对企业技术创新和全要素生产率的影响。结果表明,进口中间品供给扩张冲击显著提升企业技术创新和全要素生产率。表5的第 (3)列和第 (4)列在公式 (3)的基础上进一步分别引入企业技术创新和全要素生产率。结果表明,核心解释变量系数值和显著性均有所下降,同时技术创新和全要素生产率保持显著。根据中介效应检验原理,技术创新和全要素生产率在进口中间品供给扩张冲击促进企业能源利用效率的过程中发挥中介效应。

表5 影响渠道的再检验

综合本文关于进口中间品供给紧缩冲击对中国工业企业能源利用效率的影响及其机制分析,以及基于中国入世引致的进口中间品供给扩张冲击对核心结论进行再检验的研究结果可知,本文在理论分析部分提出的研究假说H1成立,同时也意味着另一互斥的研究假说H2不成立。即,进口中间品供给紧缩冲击能够抑制中国工业企业的能源利用效率,进口中间品供给扩张冲击能够促进中国工业企业的能源利用效率,技术创新和全要素生产率在其中发挥中介效应。

六、进口中间品供给紧缩冲击影响企业能源利用效率的异质性分析

面对国际分工滞缓发展背景下外部中间品供给紧缩的形势,异质性企业受到冲击的影响是否存在差异?哪些类型的企业可能对冲击存在一定程度的免疫?本部分将从资源型城市与非资源型城市的企业、加工贸易企业与非加工贸易企业、出口企业与非出口企业、低技术行业与高技术行业等异质性视角出发探讨这一问题。

(一)资源型城市与非资源型城市

依据 《全国资源型城市可持续发展规划》的划分标准,将张家口市、鹤岗市以及昌乐县等262个地级市和县级行政区划归资源型城市,剩余城市划归非资源型城市。表6第 (1)列和第 (2)列的分样本回归表明,进口中间品供给紧缩冲击显著降低非资源型城市企业的能源利用效率,但对资源型城市的能源利用效率影响并不显著。原因可能包括两方面,一方面,资源型城市为企业供给相对低廉的能源产品,降低了企业生产成本,有利于企业获得相对高额的生产利润,为企业技术研发提供资金支持,进而缓解进口中间品供给紧缩冲击对企业能源利用效率的负面影响。另一方面,资源型城市供给相对丰富的能源中间品,一定程度上对进口能源中间品形成有效替代,降低了进口中间品供给紧缩冲击的负面影响。

(二)加工贸易与非加工贸易

依据企业是否从事加工贸易,将企业划分为加工贸易企业和非加工贸易企业。表6第 (3)列和第 (4)列的分样本回归表明,进口中间品供给紧缩冲击显著降低加工贸易企业的能源利用效率,但对非加工贸易企业的影响并不明显。究其原因,加工贸易企业具有 “两头在外”的特性,中间品严重依赖进口。相反,非加工贸易企业的中间品投入通常不完全依赖于海外进口,企业在国内中间品供给网络中的嵌入程度更高。在遭受进口中间品供给紧缩冲击时,非加工贸易企业可以相对容易地拓展国内中间品供给渠道,缓解外部冲击的不利影响。

(三)出口企业与非出口企业

依据企业是否从事出口贸易,将企业划分为出口企业和非出口企业。表6第 (5)列和第 (6)列的分样本回归表明,进口中间品供给紧缩冲击显著降低出口企业的能源利用效率,但对非出口企业的影响并不明显。究其原因,非出口企业主要面向国内市场生产和销售,在国际市场上的嵌入程度相对较低,对进口中间品的依赖程度较小,因此在面临进口中间品供给紧缩冲击时,非出口企业遭受的影响较弱。

(四)低技术行业与高技术行业

依据国家统计局颁布的 《高技术产业分类目录 (2002)》,将样本期内核燃料加工业 (行业代码“253”)等3个三分位国民经济行业,以及信息化学品制造业 (行业代码 “2665”)等63个四分位国民经济行业划归高技术产业,其余的行业划为低技术产业①由于国民经济行业分类标准在1994年、2002年和2011年进行了调整,因此,本文基于历次行业分类标准对照表,对样本期内工业企业的行业代码统一至2002年版本的国民经济行业分类标准。。表6第 (7)列和第 (8)列的分样本回归表明,进口中间品供给紧缩冲击显著抑制低技术行业企业的能源利用效率,但对高技术行业企业影响并不明显。究其原因,高技术行业拥有相对成熟的技术体系,在国内产业链中通常居于枢纽地位,拥有相对稳固的上游供给渠道,能够有效应对进口中间品供给紧缩冲击的负面影响。

表6 异质性分析

七、结论与启示

面对能源紧缺和环境污染的双重压力,提升中国工业企业的能源利用效率迫在眉睫。然而,公共卫生危机和逆全球化浪潮的双重打击使得以中间品贸易为连通路径的国际分工体系发展滞缓,部分工业企业甚至陷入进口中间品 “断供”困局。在此背景下,本文基于2000—2009年中国工业企业数据、污染企业调查数据、专利申请数据和海关货物进出口数据的匹配数据,考察进口中间品供给冲击对中国工业企业能源利用效率的影响及其作用机制。基准回归结果表明,进口中间品供给紧缩冲击显著降低中国工业企业的能源利用效率,在替换核心解释变量和被解释变量测度方法、控制地区和省份随时变特征因素的条件下,结论保持稳健。机制分析表明,进口中间品供给紧缩冲击降低企业的技术创新和全要素生产率,进而抑制中国工业企业的能源利用效率。顺延这一逻辑,当遭受进口中间品供给扩张冲击时,中国工业企业的技术创新和全要素生产率可能有所提升,有助于改善企业的能源利用效率。为夯实基准回归结论并尽可能提出完备全面的政策建议,本文以2001年中国入世冲击引致的进口中间品供给扩张冲击作为准自然实验对本文核心问题进行再检验。再检验的结果表明,进口中间品供给扩张冲击有助于提升企业技术创新和全要素生产率,进而提高企业能源利用效率。在充分进行平行趋势检验、预期效应检验、排除金融危机干扰、替换被解释变量以及控制地区和行业层面随时变的特征因素后,这一结论仍然成立。进一步地,本文考察了进口中间品供给紧缩冲击对异质性企业的差异化影响。结果表明,进口中间品供给紧缩冲击对非资源型城市的企业、加工贸易企业、出口企业以及低技术行业企业的能源利用效率存在显著抑制效应,但对资源型城市、非加工贸易企业、非出口企业以及高技术行业企业的能源利用效率影响并不明显。

本文的研究结论具有如下政策启示:

第一,在国际分工滞缓发展背景下,进口中间品供给紧缩冲击对中国工业企业能源利用效率存在抑制效应。对此,中国应采取内外施策、以内为主的冲击应对策略。对内,基于海关进出口的历史状况和实时动态,设置中间品进口依赖动态预警系统。技术和成本是催生中间品进口的主要动因,借助中间品进口依赖动态预警系统,可以追溯中国在中间品生产领域存在的技术短板和产能缺位。在此基础上,应尽快攻克重点技术难题,以政策引导的方式缓解供给短缺。对外,依托中国在此次疫情处置、医疗救援救助以及疫苗研制研发等方面的成功经验,协助世界其他国家,尤其是发展中国家和医疗发展落后国家打赢疫情防控总体战,尽快恢复正常的全球经济秩序。进一步地,中国应借助疫情防控形成的国际影响力,依托世界贸易组织和多边区域协定,积极参与国际经贸规则的改革和完善。

第二,入世引致的中间品供给扩张冲击有助于促进中国工业企业能源利用效率的提升。这启示我们应充分发挥主观能动性,积极创造可能引致中间品供给扩张的冲击事件。例如,应借助国际进口博览会、服务贸易交易会等开放式平台进一步扩大进口;借助自由贸易港和自由贸易试验区进一步削弱甚至破除关键中间品的进口壁垒;列出可能影响中国产业链稳定的中间品清单,依托绿地投资和跨国并购等方式对相应的海外生产基地实施有效参与,保障进口中间品的供给稳定。

第三,技术创新和全要素生产率在中间品供给影响企业能源利用效率过程中发挥重要的中介作用。这启示我们应采取综合策略,培育企业技术创新能力,提升企业全要素生产率,以此对冲外部冲击的不利影响。例如,从人才供给端切入,进一步扩大研究生培养规模和培养质量,为企业自主创新提供充沛的人才资源;疏通创新成果转化机制,使技术创新成果加速转化为工业生产力;鼓励企业将生产利润投入创新研发,对用于创新投入的企业营收给予合理的税收减免优惠。

第四,企业异质性背景下,进口中间品供给紧缩冲击对非资源型城市的企业、加工贸易企业、出口企业以及低技术行业企业能源利用效率抑制效应明显。对此,应重视潜在的受损企业因外部冲击陷入生产停滞,甚至破产危机;重点关注关键行业企业的稳定发展,防范相关企业的规模性生产萎缩通过上下游产业链传导机制破坏国内产业链稳定。