应用型本科智能制造工程专业人才培养模式研究与探索

2021-01-13秦洪艳季鹏王冬良

秦洪艳 季鹏 王冬良

摘 要 提出基于成果导向教育理念构建智能制造工程专业人才培养方案的方法,构建校企协同育人、科教协同育人、产教协同育人等适合智能制造工程专业人才培养的多元协同育人模式,为应用型本科高校开展多元协同育人提供借鉴。

关键词 智能制造工程;成果导向;多元协同育人;应用型人才

中图分类号:G642.0 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2021)20-0097-03

Research and Exploration on Talent Training Mode of Applied Undergraduate Intelligent Manufacturing Engineering//QIN Hongyan, JI Peng, WANG Dongliang

Abstract This paper proposes a method to build a talent training pro-gram for intelligent manufacturing engineering through the result-oriented education concept, and builds school-enterprise collabora-tive education, science and education collaborative education, Co-operation of Industry and education, etc. suitable for the training of intelligent manufacturing engineering professionals The diversified collaborative education model provided a reference for application-oriented colleges and universities to carry out multiple collaborative education.

Key words intelligent manufacturing engineering; result-oriented; diversified collaborative education; practical personnel

0 引言

新一轮科技革命和产业变革使智能制造成为世界各国抢占发展机遇的制高点和主攻方向,继而产生的是对支撑服务智能制造相关领域技术发展人才的需求。智能制造作为产业发展的引领,其实质上是传统制造专业与人工智能、物联网、工业大数据等新兴技术的融合。智能制造工程专业是适应制造强国战略发展目标人才需要和本地经济发展需要设立的新工科专业,涉及机械工程、自动化技术、计算机技术、电子信息技术和工业工程等多个学科领域,培养的是具有交叉学科背景的系统级人才。

目前,全国有一百多所高校开设智能制造专业,既有研究型大学,也有应用型及职业大学,办学定位不同,专业人才培养侧重点也不同:研究型大学重点培养具有智能工厂系统架构能力、网络架构规划设计能力的系统架构师,以及具有智能制造系统研发设计能力的系统工程师;应用型本科重点培养具有智能制造系统和单元的研发设计、集成应用及技术支持能力的系统工程师;职业大学重点培养车间现场工程师、运营与维护工程师。

三江学院是一所以应用型人才培养为主的本科院校,智能制造工程专业建设主要以“现代企业对智能制造工程专业人才需求”为导向,紧密围绕“建设高水平应用型大学”的学校定位来构建适应企业岗位及人才需求的培养方案与课程体系,面向智能制造领域培养具有工程技术与管理专长,能够胜任智能制造系统和单元的设计、集成与应用、运行维护、技术支持等工作的高素质应用型人才。

1 智能制造工程专业课程体系的构建

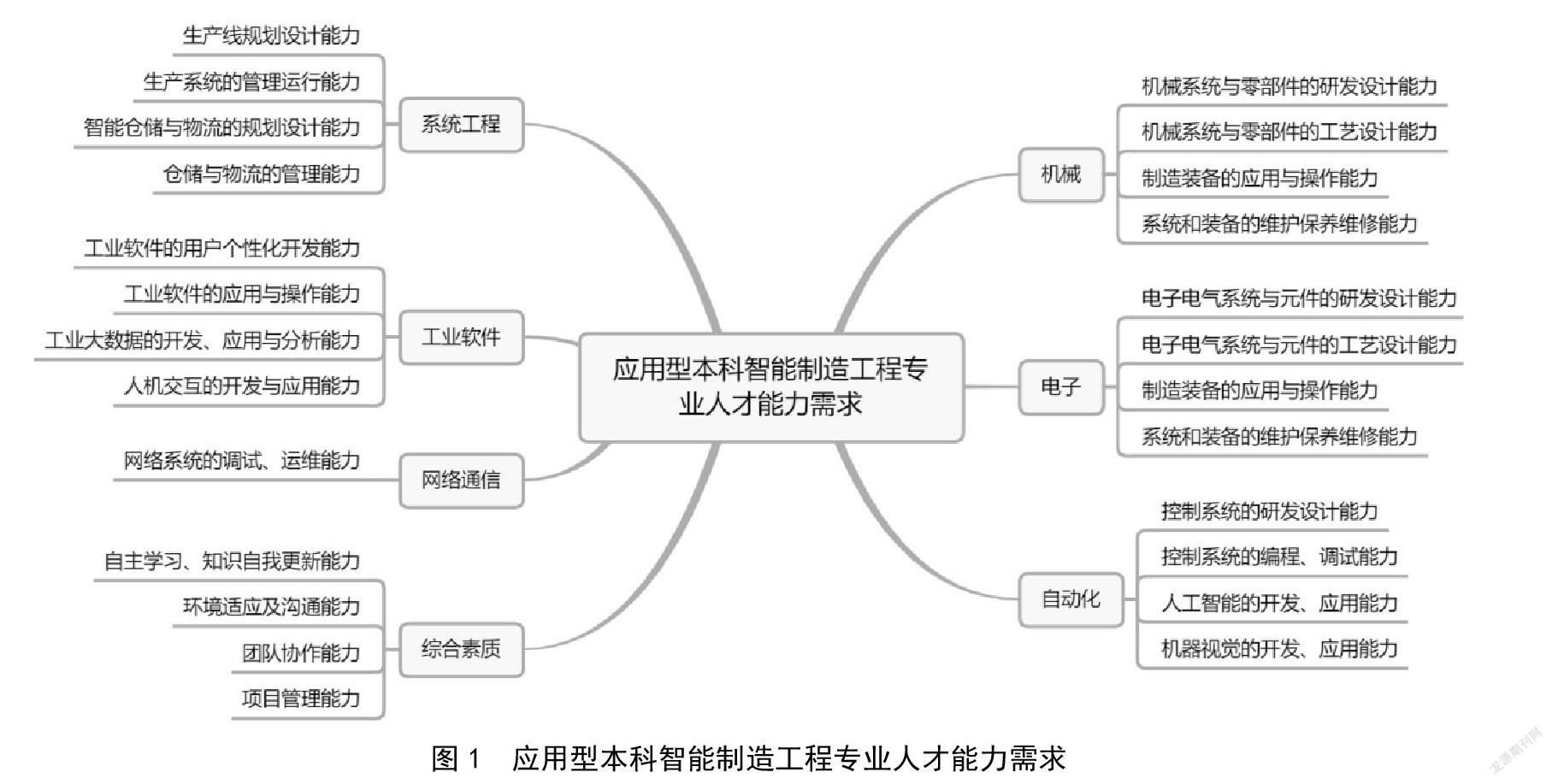

在专业人才培养方案构建过程中采用成果导向教育理念[1]。首先广泛调研长三角地区特别是江苏省对于智能制造人才的需求,根据服务面向和培养要求,确定应用型本科智能制造工程专业的人才能力需求,如图1所示。根据能力需要,构建智能制造人才知识体系,涉及机械工程、电气和控制、计算机、系统工程等,再由知识体系设计专业课程群和人才培养方案,如图2所示。通过人才培养方案的实施,全面提升学生各方面的能力,形成人才培養的闭环控制。

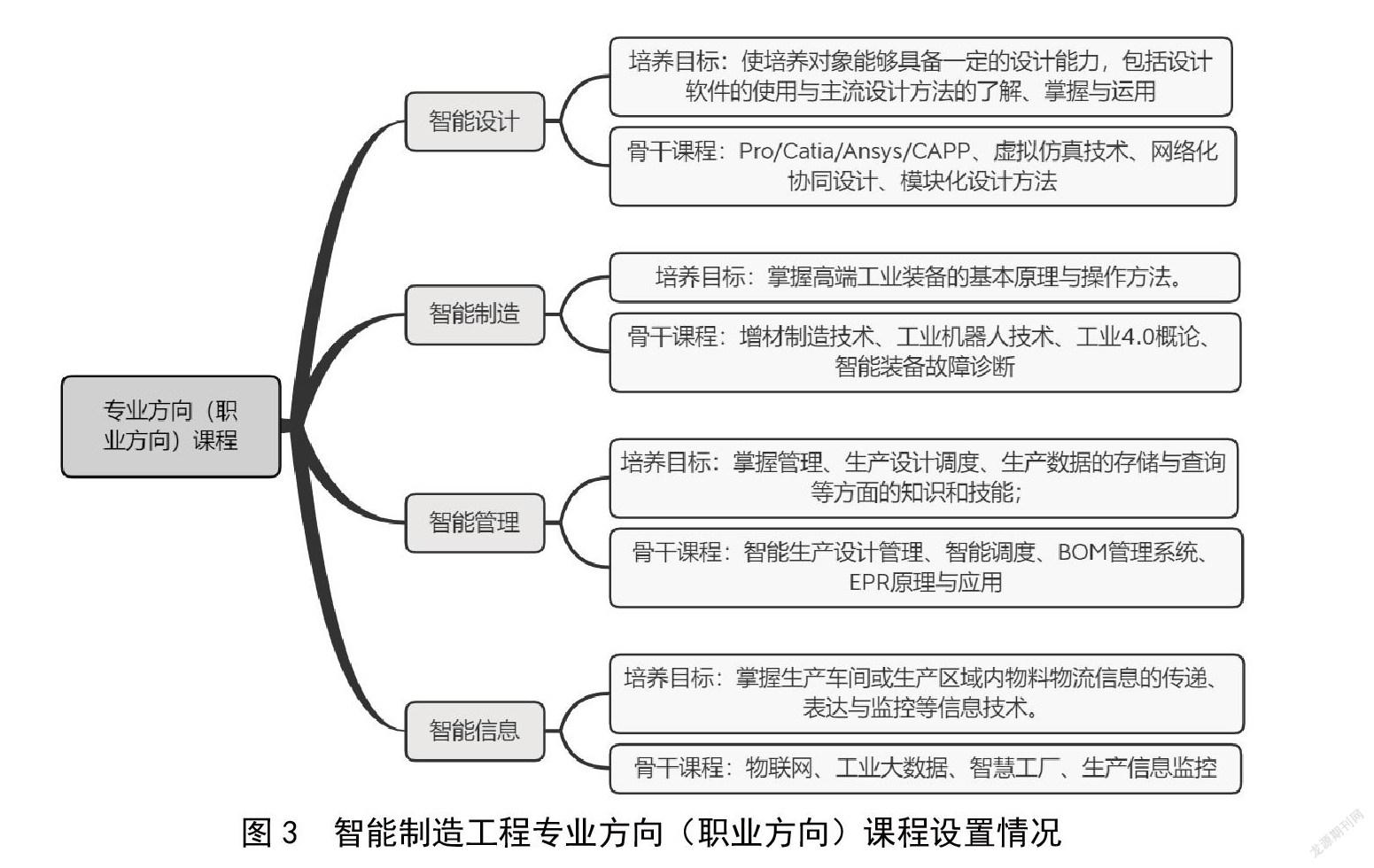

三江学院智能制造工程专业采用“三教融合(通识教育、专业教育和职业教育)、自主分流、协同育人”的人才培养方案和“通识模块+专业模块+职业模块”的课程体系。按照“平台+模块”的课程体系构建通识通修课程平台、学科专业课程平台、专业方向(职业方向)课程平台和实践教学(集中实践环节)平台。在专业方向(职业方向)课程模块,针对专业、行业或岗位群对应用知识、专业能力和职业素养的要求,设置智能设计、智能制造、智能管理、智能信息几个方向模块,如图3所示,实施分流培养,以适应不同学生的培养需求,促进多元化人才培养模式改革。

2 多元协同育人的应用型人才培养模式

多元协同育人和跨界交叉培养是提高智能制造工程专业学生创新能力的关键环节和重要保障[2]。

2.1 校企协同育人,强化学生工程实践能力

“3+1”校企合作项目作为三江学院实践教学创新措施,是一种多赢合作形式,符合学校“三教融合,三院协同”的应用型人才培养模式,解决了企业所需人才短缺问题,拓宽了学生就业渠道,缩短了人才培养过程中学校与社会的衔接,真正实现协同育人、校企积极参与的共赢局面。

近几年,学院先后与埃斯顿自动化股份有限公司、西门子(中国)有限公司、三菱自动化电机(中国)有限公司、苏州富纳艾尔科技有限公司等十几家智能制造产业和机器人产业公司签订专业对口的校企合作协议书以及“3+1”应用型人才培养合作协议。本专业根据协同理论对“3+1”校企合作内容进行设计,凸显校企协同育人特性,强化企业实践的质量监控;通过项目实施培养学生的职业意识和职业素质,锻炼学生专业能力,加强学生创新创业意识。参加“3+1”校企合作项目学生的毕业设计(论文)应结合企业生产实习,做企业的毕业设计(论文)题目,实行企业、学校“双导师制”,共同指导学生完成毕业设计。

2.2 科教融合协同育人,助力创新人才培养

通过科研反哺教学实现科教融合。利用科研成果、科研平台、科研能力,开展多层次、多角度、全方位的教学活动,鼓励教师将科研项目作为研究案例引入课堂,向学生讲解研究思路,将科研成果作为课外阅读资料,深化学生对专业知识的了解,从而培养学生的科研意识和创新能力,增强学生解决实际工程问题的能力,确保科研服务于应用型人才培养[3]。

为推进产教融合协同育人,解决教师科研能力提升的瓶颈问题,学校通过校校联合、校企联合、学校与地方政府联合等多种方式,开拓科研和技术开发渠道,重点围绕智能制造发展的人才培养和科研工作需求建设平台,逐步积累、形成特色,以实现教学与科研互补、共同发展的目标。

2.3 产教融合协同育人,培养学生创业能力

与双创学院紧密合作,以大学生创新创业活动、学科竞赛为抓手,培养学生的团队合作精神,提高学生工程实践能力和水平,满足工程技术人才基本素质培养的要求。学校通过增加创新创业类自主化学分,配套相关学分置换政策,激发学生创新创业热情。

与苏州富纳艾尔科技有限公司合作,以智能制造技术为引领,校企双方共建集人才培养、技术应用研发、社会服务于一体的智能制造产业学院。校企共建产业学院进一步深化产教融合,促进教育链、产业链、培训链和就业链的有机衔接,实现学校教育资源与企业技术资源的深度融合,培养符合企业和产业发展需求的创新型、创业型、复合型、应用型人才,打造智能制造新技术研究、应用、推广的工程中心及实训基地[4]。

3 结束语

全球制造业正处于深刻变革、加速迈向智能化时代,企业的转型升级迫切需要大批工程科技人才的支撑。多元协同育人模式与智能制造方向人才培养相结合,为应用型本科高校开展多方协同育人起到较好的示范作用,推动了智能制造產业发展和人才队伍建设。做好协同育人,要将育人过程中的各方要素进行优化整合,形成对教育者的正向影响,从而实现整体教育效果的最优化。■

参考文献

[1]赵巍,赵楠,刘鹏鑫.基于学习产出的智能制造人才培养模式研究[J].职业教育研究,2017(7):36-41.

[2]高诚辉,杨晓翔,温步瀛,等.全方位协同育人培养高素质工程科技人才的研究与实践[J].中国大学教学,2014(12):25-28.

[3]毛莹.科研反哺教学助力创新人才培养的探索与实践[J].企业科技与发展,2019(8):117-118.

[4]孙秋柏.校企协同培养应用型工程人才机制的构建与深化[J].现代教育管理,2014(1):34-38.