供给侧结构性改革下文化旅游产业发展研究

2021-01-13赵彪

赵彪

〔摘要〕 发展文化旅游产业是晋城市落实供给侧结构性改革的重要切入点,对于改变其传统经济发展方式的路径依赖具有重要意义。晋城市发展文化旅游产业具有资源、市场和政策等多重比较优势。然而,由于受社会、经济、政策和空间等多方面因素的影响,晋城市文化旅游产业发展仍存在产业规模有限、产业链整体竞争能力不强、基础设施服务水平不高等问题。为此,要以创新引领战略激活经济驱动力、以融合发展战略激活社会驱动力、以魅力提升战略激活政策驱动力、以协同开放战略激活空间驱动力,推动新时代美丽晋城的高质量转型发展。

〔关键词〕 文化旅游产业;资源型城市;供给侧结构性改革;晋城市

〔中图分类号〕F592.7 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1009-1203(2021)03-0065-06

促进文化旅游产业发展是新时代晋城市高质量转型发展的重要抓手,是发挥地区比较优势,探索具有晋城特色的资源型城市全面转型的必由之路。加强供给侧结构性改革下晋城市文化旅游产业发展研究,对于扩大内需,提高全要素生产效率,推动晋城市新型城镇化高质量发展具有重要意义。

一、文化旅游产业是晋城市落实供给侧结构性改革的重要着力点

推进供给侧结构性改革是我国经济发展进入新常态的必然选择,其根本目的是提高供给质量满足发展需要,使供给能力更好满足人民日益增长的物质文化需要,其重点任务是“三去一降一补” 〔1 〕。改革开放以来,晋城市的综合实力和对外影响力实现了历史性跨越,全市人均地区生产总值从1978年的345元增至2019年的57 714元,增长了167.3倍;2019年全市生产总值为1 355.2亿元,比设市初期增长了50倍以上,改革开放40年平均增速达到10.6%,逐渐形成了以煤为核心的产业体系 〔2 〕35-36。然而,随着我国经济发展进入新常态,晋城市经济也处于结构性调整的关键时期,同时面临着低附加值产业被压缩淘汰(产业结构)、投资和出口拉动作用减弱(增长动力结构)、人口外流导致部分地区“空心化”和“边缘化”(区域结构)等多重压力。与此同时,由于过度强调投资对经济的拉动作用,晋城市出现了投资依赖和低效增长的倾向,具体表现为以下三个方面:一是对投资的依赖程度偏高。发达国家的投资率一般在20%左右,如果投资率长期维持在50%(警戒线)以上,则意味着经济增长对投资的过度依赖。2005-2016年间,晋城市的投资率持续快速增长。其中2015年和2016年的投资率均在54%以上 〔3 〕。二是投资对经济的拉动作用日益减弱。2011年以后,晋城市经济发展出现了明显的拐点,一方面是投资率的快速上升,从2011年的32.6%增至2016年的54.8%,而另一方面却是GDP增长率的快速下降,从2011年的10.4%降至2016年的3.5% 〔3 〕。三是房地产和基础设施投资占比较高。2019年晋城市固定资产投资完成523.0亿元,其中房地产开发和基础设施建设占比高达44.5%,第二产业13.0%的投资增速远高于第三产业6.2%的投资增速 〔4 〕。

近年来,晋城市转型发展取得了显著成效,“两只翅膀腾飞(煤层气、先进制造)、三足鼎立支撑(现代煤化工、冶铸业、全域旅游)”的产业转型格局初步形成 〔5 〕。目前,旅游业已成为晋城市经济发展的重要支柱产业。2021年晋城市委市政府将“全国康养旅游目的地”列为其“十四五”时期的战略定位。促进文化旅游产业发展,是晋城市落实供给侧结构性改革的关键切入点和重要着力点,对于继续抓好晋城市的“三去一降一补”五大任务具有重要意义。通过大力发展晋城市文化旅游产业,一是可以培育新的发展动力,推动劳动力、技术、资本等生产要素由煤炭、房地产等传统产业向新兴产业集聚,促进人力资本提升、技术进步、资本配置效率优化等要素升级,使投资驱动型经济逐渐转为消费驱动型经济;二是可以形成新的发展环境,改善产业结构单一和经济结构偏重的问题,不断推进行政管理制度、企业制度、财税制度等方面的改革,更好发挥政府在扩大内需、维护市场中的作用,使其将更多的资源投入到城乡基础设施、基本公共服务、营商环境改善等公共领域,从而为效率提升和分工深化提供优质的政策环境,降低经济发展的体制成本;三是可以打造新的发展格局,进一步扩大晋城市对外开放水平,吸引更多的人口和企业集聚,强化与周边地区的经济社会交流,推动晋城市与中原经济区其他城市产业链深度融合与布局优化,补足晋城在产业经济、人力资本、营商环境等方面的发展短板。

二、晋城市文化旅游产业发展具有多重比较优势

文化是旅游的灵魂,文化与旅游深度融合正在成为重要的产业发展趋势。晋城市地处黄土高原与华北平原的交汇部位,素有“中原屏翰,冀南雄镇”的美誉,是华夏文明的重要发祥地之一,其文化旅游产业发展具有以下多重比较优势。

(一)厚重的历史文化造就的资源优势

晋城市的文化资源同时拥有“神话与现实兼备、物质与非物质并存、自然与人文共生”的特征,以“太行山水、沁河古堡、特色村镇”为载体的多元融合文化独具特色。具体包括:一是远古神话与中华文明的融合。晋城市被原文化部命名为“远古神话核心发生区” ,拥有古昆仑丘伏羲创世文化、磨儿山女娲补天文化、羊头山炎帝神农文化、历山虞舜德孝文化、析城山商汤雩祭文化,以及泽州高都、陵川塔水河、沁水八里坪等大量石器时代的文化遗址。二是战争关隘文化与商道贸易文化的融合。晋城所处的太行山地处古代军事棋盘型地理格局中“关中-河北”两角与“山西-湖北”两边的交汇处 〔6 〕150-155,直接控扼着中原腹地从三川河谷到河内地区的广大区域,历史上曾发生过长平之战等众多战争,境内现存有积关陉、太行陉、白陉等“太行八陉”中的三条,以及天井关、马牢关等29处古关隘 〔7 〕。在和平时期,晋城则是草原丝绸之路与中俄万里茶道的关键中转站,素有“泽州蚕丝之利甲于他郡”“煤铁之乡”“冶铸之都”等美誉,曾是北方最大的蚕桑丝绸基地 〔8 〕。晋城市泽州县的大阳镇更是被称为“九州针都”,19世纪德国著名地理学家李希霍芬在其所著的《中国》一书中写到:大阳的针,供应着这个大国的每一个家庭,并且远销中亚一带。三是游牧民族文化与农耕民族文化的融合。晋城市位于北方游牧文化向中原農耕文化过渡的地区,是民族融合与文化融合的天然通道 〔9 〕,三晋文化、秦文化、中原文化、燕赵文化等文化在此交融汇聚,使得晋城市具有多元文化的魅力。四是儒释道三教文化的融合。晋城文化具有儒、释、道三种文化融合的特征,具体表现为程颢书院文化、宗教古建文化、围棋太极文化等形式。晋城市是围棋发源地,其陵川县六泉乡的棋子山被国家有关部门考证为中国围棋发源地。晋城市还拥有青莲寺、开化寺、玉皇庙等国家级重点文物保护单位73处,其中宋金时期的木结构建筑占全国1/3以上 〔10 〕。五是贵族文化与平民文化的融合。贵族文化以众多古堡为代表。西方古堡看欧洲,东方古堡看晋城。晋城古堡是山西乃至中国保存最完好的古堡群,有皇城相府、湘峪古堡、砥洎城、柳氏民居、窦庄等117处古堡,其中1/3以上具有较大的开发价值 〔11 〕。平民文化以民俗饮食文化为代表,晋城拥有上党八音会、高平九莲灯、裴窳秧歌、阳城鼓书等众多民俗文化,以及枣山、焙面娃娃、面塑等诸多饮食文化。以上这些独特的文化与雄奇俊秀的太行山水融为一体,构成了晋城市文化旅游产业发展最突出的资源优势。

(二)优越的地理区位造就的市场优势

山西在整个北方地区居枢纽性地位,自山西向任何方向出关进取都有高屋建瓴之势,从外部仰攻则易被阻遏,而地处晋豫两省交界处的晋城,有太行、太岳、中条三山环抱,更是控扼中原的重要屏障,具有“中原咽喉、三晋门户”的地位,不仅是中原北上的重要孔道,而且是南下中原、北逐大漠的必经之地 〔6 〕151。在战争时期,晋城是进击的“指挥所”与防守的“古堡寨”;在和平时期,晋城是商旅通衢的“羊肠坂道”和“中转站”。这里既上演了长平之战的惨烈,又促成了北魏迁都后的民族大融合。在现代社会,晋城所处的经济地理区位同样十分重要。当前,晋城地处郑州、洛阳、太原三大古都的中心地区,与郑州、洛阳共同构成中原经济区的西北金三角,是承接并传导中原经济区向北辐射的重要节点城市。晋城也位于东西大通道(青岛-晋城-韩城-庆阳-兰州)和正在建设的南北大通道(呼和浩特-洛阳-南宁)的交汇处,是我国西北-东南发展轴(呼和浩特-太原-郑州-合肥)上重要的节点城市 。而且随着中部地区发展速度的不断加快、郑州国家中心城市的迅速崛起以及晋城立体式大交通格局的渐趋形成,晋城市被纳入郑州、洛阳“1小时经济圈”,与中原、京津冀地区经济社会的联系愈发紧密,其文化旅游产业发展的市场优势也更加明显。

(三)特殊的发展历程造就的政策优势

晋城市地处“沁水煤田”南端,是以煤为主导的资源型城市,含煤面积占全市总面积的56.37%,无烟煤产量占全国的1/4多 〔12 〕。晋城市资源型经济的繁荣,对其发展非资源型新兴产业所必需的人力、技术等生产要素产生了一定程度的挤出效应,迟滞了产业升级和社会转型的步伐。作为一座典型的资源型城市,晋城市面临着产业结构偏重、煤铁资源枯竭等一系列发展瓶颈,已经越来越难以适应城市经济转型发展的需求。2010年12月,国家发改委正式批复设立“山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区”,标志着山西省资源型经济转型正式上升为国家战略。2016年12月底,国务院又在其正式批复的《中原城市群发展规划》中将晋城市作为山西省唯一入围中原城市群核心发展区的城市。2021年2月,山西省委常委会审议通过了《山西省黄河流域生态保护和高质量发展规划》。综上可知,晋城同时拥有黄河流域生态保护和高质量发展、中部崛起、中原城市群、山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验区等多项政策机遇,加之其又是山西唯一的农林文旅康产业融合发展整体推进试点市,晋城市文化旅游产业发展的政策优势明显。

三、晋城市文化旅游产业发展存在的主要问题及其原因分析

(一) 存在的主要问题

晋城市文化旅游产业发展虽然拥有诸多比较优势,但也存在着产业规模有限、总体效益偏低等问题。笔者将从产业、交通运输、住宿、餐饮、社团及行政等方面进行具体分析。

在旅游产业发展方面, 2019年晋城市接待入境游客人数、旅游外汇收入占比仅为山西省的2~3%之间,位列全省倒数第四;2019年晋城市接待国内游客人数和国内旅游收入占全省比重在8~9%之间,位列全省倒数第五,而且虽然当年其国内旅游人数比长治要多524万人次,但旅游收入却少了20.05亿元。這表明,晋城市当前旅游业发展仍存在着产业规模有限、国际市场吸引力不强、国内市场有待深入开发等问题 〔13 〕。

在文化产业与相关企业发展方面,晋城市文化产业存在着法人单位数量较少、从业人员较多、资产规模较大和营业收入较低等问题。如2018年晋城市文化产业法人单位数量和营业收入占全省比重分别为6.69%和4.19%,位列全省第6位,而从业人员数量和资产规模占全省比重却都在7%以上,位列全省第4位。就晋城市规模以上文化服务业企业而言,也存在着规模较大、收益偏低的总体特征。如2018年晋城市拥有18个文化服务企业法人单位,从业人员2 601人,资产总计41.8亿元,综合规模仅次于省内的太原市和晋中市,但营业收入仅为3.07亿元(全省第五),营业利润-1.40亿元(全省倒数第一) 〔14 〕220。

在交通运输与信息服务发展方面,2018年晋城市交通运输、仓储和邮政业的法人单位数、从业人数、资产规模均位列全省第9位,仅高于朔州市和阳泉市,营业收入位列全省第8位,高于大同市、朔州市和阳泉市,存在着总体规模偏小的问题。就信息传输、软件和信息技术服务业企业发展状况而言,主要存在着数量较多(全省第6位)、资产规模较小(全省第9位)、营业收入和从业人员数量(均为全省第8位)较少的问题 〔14 〕240。

在住宿业与餐饮业发展方面,主要存在以下问题:一是住宿业法人单位数量相对较少。晋城市住宿业法人单位数量总体位列全省第8位,仅高于吕梁市、朔州市和阳泉市;二是旅游宾馆和一般宾馆的数量较少,民宿和其他住宿方式数量较多。晋城市共有旅游宾馆28家、一般宾馆99家、民宿13家,分别位列全省第8、第9和第1位;三是五星级酒店较多,其他星级酒店较少。2018年,晋城市共有五星级酒店3家,仅次于太原市(10家)和晋中市(9家),而四星级(8家)、三星级(13家)、二星级(4家)、一星级(4家)酒店的数量却大多位于全省的第7位以后,而且虽然五星级酒店数量较多,但其资产总额、营业收入却低于太原、长治、大同、临汾4市;四是营业收入存在显著差异。晋城市旅游宾馆的营业收入相对较高,2018年共营收1.60亿元,位列全省第6位,而一般宾馆的营业收入仅有0.91亿元,仅高于阳泉市。民宿的数量虽然是省内最多的,但其营业收入仍然低于太原市和吕梁市;五是餐饮业法人单位数量较少,从业人数较多,餐饮营业面积较小。2018年晋城市能提供正餐服务的法人单位中,平均从业人数为17.6人/个,营业面积767.6平方米/个,均位列全省第6位,餐饮企业从业人数为4 253人,位列全省第4位 〔15 〕99-121。

在行政事业单位与社团单位发展方面,主要存在以下问题:一是文化服务业行政事业单位总量、从业人数和年度支出较少,仅略高于阳泉、朔州等少数城市。二是社团单位数量较多,但从业人员数量也相对较少。2018年晋城市社团法人单位数量216家,高于忻州、大同、朔州和阳泉4市,资产总量仅次于太原、运城和晋中3市,但社团单位的从业人数却只有681人,略高于朔州和阳泉,仅为太原市的1/4。三是社团费用相对较高,但仍低于全省平均水平。2018年晋城市文化社团年度费用为11.3万元/个,位列全省第4位,但仍比山西省平均水平低0.7万元/个,这表明山西文化服务业社团单位发展存在明显的城际差异 〔15 〕218-222。

(二) 原因分析

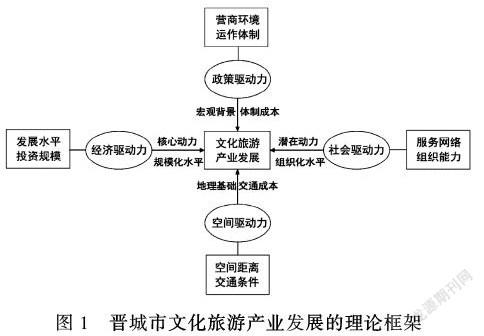

造成晋城市文化旅游产业发展相对滞后的原因是多方面的,主要体现在社会驱动力、经济驱动力、政策驱动力和空间驱动力等四个方面,它们直接影响着晋城市文化旅游产业的规模化程度、组织化水平、体制成本和交通成本(见图1)。

其中,经济驱动力是文化旅游产业发展的核心动力,经济发展水平越高,投资规模越大,文化旅游产业的发展状况也相对越好;社会驱动力是潜在动力,主要通过民营企业、商会等社会组织投资规模的扩大,提升文化旅游产业的组织化水平,激发文化旅游企业发展活力,提升城市品牌形象,从而吸引更多的外来游客;政策驱动力是文化旅游产业发展的宏观背景,主要通过营商环境、运作体制等因素,直接影响文化旅游产业发展的体制成本,进而影响着文化旅游产业的市场化程度、文化旅游企业的可进入性等方面;空间驱动力是文化旅游产业发展的地理基础,主要通过空间距离、交通条件等因素影响文化旅游产业发展的交通成本,进而影响旅游产业链打造、客源市场开发等诸多方面。就晋城市而言,文化旅游产业发展的关键症结在于供给侧,即文化旅游产品的供给能力难以满足广大游客日益增长的物质和精神文化需要。

在长期相对封闭的自然环境下,晋城市的经济体系形成了较为明显的自循环特征,煤-气-电、煤-气-化、煤-焦-化是其主导产业链,与周边城市的产业联系相对薄弱。这虽然积累了一定的资本和奠定了良好的发展基础,但也在某种程度上造成了民营经济活力不足、创新思维不够活跃、生态环境被破坏等问题。近年来,随着富士康、太原科技大学晋城校区、太焦高铁、丹河新城等项目的相继建设,晋城文化旅游产业发展面临着新的发展机遇,但受经济、社会、政策、空间等因素的影响仍然较为明显。具体而言:

在经济驱动力方面,晋城经济对煤炭、房地产等传统产业的依赖程度较高,2019年晋城市轻工业与重工业的比重为2.8∶97.2 〔2 〕24,产业结构偏重的问题十分突出。这在一定程度上挤占了其他产业发展所需的人才、资金、政策等资源,降低了生产要素的整体效率,抬高了产业转型的成本,造成了文化旅游产业创新能力薄弱、龙头企业培育不足等问题。在社会驱动力方面,受资源型城市发展路径的影响,晋城市对少数国有企业的依赖程度偏高,民营经济的活力则有所不足。加之改革初期外出就业人口较少,以及近年来的人口持续外流、老龄化进程加快等因素的影响,造成晋城市文化旅游产业发展的社会驱动力也相对较弱,产业链集群组织化水平仍有待提升。在政策驱动力方面,受国有企业管理体制、县包围市行政区划、旅游景区与行政区关系等问题的影响,晋城市部分文化旅游景区发展存在着配套设施不完善、服务水平不高等问题。以司徒小镇为例,由于司徒小镇所在的司徒村地处晋城市区与晋煤集团矿区结合部,受条块分割体制的影响,市政建设和矿区建设仍难以统筹,部分区域仍存在着交通拥堵、道路环境较差等问题,不仅影响了老百姓的出行,也影响着区域经济的高质量发展。在空间驱动力方面,空间距离越近、交通条件越好的区域,对旅游客源市场的吸引力就越强,反之,就越难吸引到更多客源。近年来,随着郑太高铁的开通,晋城市文化旅游资源的交通可达性得到了大幅提升。然而,晋城市内的交通成本仍然较高,如缺少停車场、交通堵车时间长、市区到景区的线路规划不足等,都直接影响着晋城市文化旅游产业发展的交通成本。

四、晋城市文化旅游产业发展的推进路径及政策建议

通过上述分析可知,发展文化旅游产业对于晋城市经济转型升级具有重要意义,是晋城市落实供给侧结构性改革的重要切入点和着力点。作为中华文化的重要发源地,晋城市拥有“太行山水、沁河古堡、特色村镇”等众多高质量的文化旅游资源,具有明显的资源优势、市场优势和政策优势。然而,由于受资源型城市发展路径依赖等因素的影响,晋城市文化旅游产业发展仍面临着诸多问题,文化旅游产业的比较优势仍未能有效转为竞争优势,相关产品的供给也难以满足游客日益增长的物质和精神文化需求。笔者认为,晋城市文化旅游产业发展应重点围绕以下几方面推进:

一是以创新引领战略激活经济驱动力,提高全要素生产率。可通过行政管理体制创新、国有企业改革创新和旅游开发管理模式创新,降低文化旅游产业发展的体制成本。具体措施如下:(1)深入开展晋城市行政区划优化设置及体制改革研究,确立科学的调整方案,逐步推进中心城区的扩容提质,缓解晋城市辖区规模偏小、县包围市等问题;(2)以原晋煤集团所在的北石店镇为主体,探索设立城市新区或开发区,实行级别高配的“区镇合一”体制,有序解决国企负担重、转型难、后续发展乏力等问题,深入推进国有企业改革进程;(3)围绕文化旅游强市的目标进行基础设施建设和产业空间布局,重点推进丹河新城与城区、北石店区域的一体化发展,逐步将城区部分优质教育、医疗资源转移至丹河新城,在新城建设的同时,也应重视公共服务水平的提升,高质量推进新城建设。

二是以融合发展战略激活社会驱动力,形成和培育新的发展主体。可从思想观念、产业分工、组织方式等多方面融入中原经济区,明确自身发展定位,提升晋城市与中原经济区其他城市的文化旅游产业协同发展水平。具体措施如下:(1)探索晋豫文化旅游产业统筹协同发展新机制,促进两地在产业、市场、商贸、物流等方面的全方位、多领域深度合作;(2)推动外来人口市民化,在就医就学、社会氛围等多方面采取措施,大力吸引外来人口的流入,并给予外来人口与本地居民相同的市民待遇;(3)以文化交流为突破,建立完善炎帝故里(晋城高平市)与黄帝故里(郑州新郑市)合作机制,探索年度炎黄二帝共祭模式,加强“远古神话核心发生区”与中原“天下之中” 〔16 〕地区的文化交流。

三是以魅力提升战略激发政策新动能,增加要素的有效供给。在“对内改革”和“对外开放”的基础上,要促进人才、资本等生产要素向晋城市集聚,以适当的政策推动生态魅力网的打造和全域魅力景观体系的构建,从而促进文化旅游产业的比较优势转化为竞争优势。具体措施如下:(1)统筹推进沁河古堡、特色村镇、民俗文化等资源的系统性开发与保护,推动太行生态共保共治共美,在保护和利用兼顾的基础上,提供高品质的文化旅游产品;(2)建立晋城发展人才库,以晋城一中、阳城一中等优秀校友为主体,定期更新相关信息,采取包括人才引进、政策咨询、项目对接等多种方式进行沟通,建立长期稳定的人才招引合作机制;(3)构建晋城市智慧旅游系统,对全市旅游资源的旅游设施、主题线路、经营状况等信息进行摸底调查,并设计在线AR旅游等功能,吸引游客、投资者、学者的关注,为晋城旅游的长远发展奠定基础。

四是以协同开放战略激发空间新动能,推进结构优化和要素升级。可重点推动区域间基础设施协同、产业发展协同和公共服务协同,加速推进东西向高铁建设,推动晋城交通系统与郑州、洛阳、太原、西安等周边城市的深入对接,同时降低市内的通勤成本。具体措施如下:(1)高品质打造美丽晋城高质量转型发展的战略承载地——丹河新城,挖掘高铁对晋城文化旅游市场的拉动效应,以丹河新城建设为重点,缓解主城区发展压力,推动晋城市北石店矿区改造,盘活众多周边文化旅游资源;(2)对接郑州航空港区,提高与区域枢纽机场之间的通达程度,重点开拓郑州以及赴郑旅游的客源市场;(3)谋划类似太行一号国家风景道等跨区域文旅通道,突出主题和特色,高标准推进沿线的景观内容供给和公共服务供给,构筑“大美太行”的总体空间格局。

〔参 考 文 献〕

〔1〕习近平谈治国理政:第2卷 〔M〕.北京:外文出版社,2017:251-256.

〔2〕晋城市统计局.晋城统计年鉴2020〔M〕.北京:中国统计出版社,2020.

〔3〕晋城统计年鉴:2005-2020〔EB/OL〕.(2021-04-01).http://www.yearbookchina.om/navibooklist-N2010040447-1.html.

〔4〕山西省统计局.2019年晋城市经济运行情况〔EB/OL〕.(2020-02-24).http://tjj.shanxi.gov.cn/ttjxxgk/tjxx/202002/t20200224_105825.html.

〔5〕政府工作报告〔EB/OL〕.(2021-04-06). http://www.jcgov.gov.cn/dwgk/jcjjml/lhzl/202104/t20210406_1387321.shtml .

〔6〕饶胜文.布局天下:中国古代军事地理大势〔M〕.北京:解放军出版社,2001.

〔7〕王书平,段文昌,范娇娇,等.晋城历史文化名片概述〔J〕.晋城职业技术学院学报,2019 (06):5-7.

〔8〕白亚平.晋城参与“一带一路”战略的调研与思考〔J〕.经济纵横,2016(02):47-50.

〔9〕安介生.表里山河:山西区域历史地理研究〔M〕.北京:商务印书馆,2019:9-12.

〔10〕晋城市文物安全直接责任人公示〔EB/OL〕. (2019-08-15).http://wwj.shanxi.gov.cn/e/action/listInfo/classid=332.

〔11〕盧 路.关于晋城古堡文化的调查报告〔EB/OL〕.(2019-06-19).http://www.jcgov.gov.cn/dwgk/jcgzml/dybg/201906/t20190619_ 371718.shtml.

〔12〕晋城煤炭资源〔EB/OL〕.(2018-09-24).http://www.jcgov.gov.cn/mljc/jcgk/dlgm/zrzy/201009/t20180924_81945.shtml.

〔13〕山西省统计局,国家统计局山西调查总队.山西统计年鉴2020〔M〕.北京:中国统计出版社,2020:594.

〔14〕山西省第四次全国经济普查领导小组办公室,山西省统计局.山西经济普查年鉴2018:综合卷〔M〕.北京:中国统计出版社,2018.

〔15〕山西省第四次全国经济普查领导小组办公室,山西省统计局.山西经济普查年鉴2018:第三产业卷 〔M〕.北京:中国统计出版社,2018.

〔16〕李久昌.两京与两京之间历史地理研究〔M〕.北京:科学出版社,2020:3-21.

责任编辑 徐 芳