河长制与水环境治理

2021-01-13常绍荣刘治彤

常绍荣 刘治彤

[摘 要]河长制与水环境紧密相连。实施河长制是治理水环境的重要战略措施和制度保障。我们需要提升对河长制和水环境的理性认知。对黑龙江省实施河长制开展水环境治理进行考察分析可知,黑龙江省实施河长制取得明显成效,但也存在某些问题,遇到某些困难。需要推出相应的对策建议:一是在水环境治理中,加强水环境修复工程;二是健全创新跨省跨国流域水生态治理的互联互动机制;三是加强水环境综合治理;四是选拔培养实用人才,提升河长制实施和水环境治理的科技含量;五是增加河长制和水环境治理的投入;六是借助新媒体,加强对河长制的宣传认知力度。七是研究探讨河长制和水环境治理的相关法律机制;八是在实践中,健全完善河长制体制机制。

[关键词]河长制;水环境;黑龙江省

[中图分类号]F062.9;F061.5 [文献标志码]A [文章编号]2096-1308(2021)05-0032-11

河长制,是指由中国各级党政主要负责人担任“河长”,实施和负责组织辖区内河湖生态环境保护与治理的工作规划和规制[1]。它是我国针对水资源保护、水污染治理和水环境修复的一项重大制度创新、机制创新和战略安排。它是一个经济社会管理和生态环境治理的概念范畴。

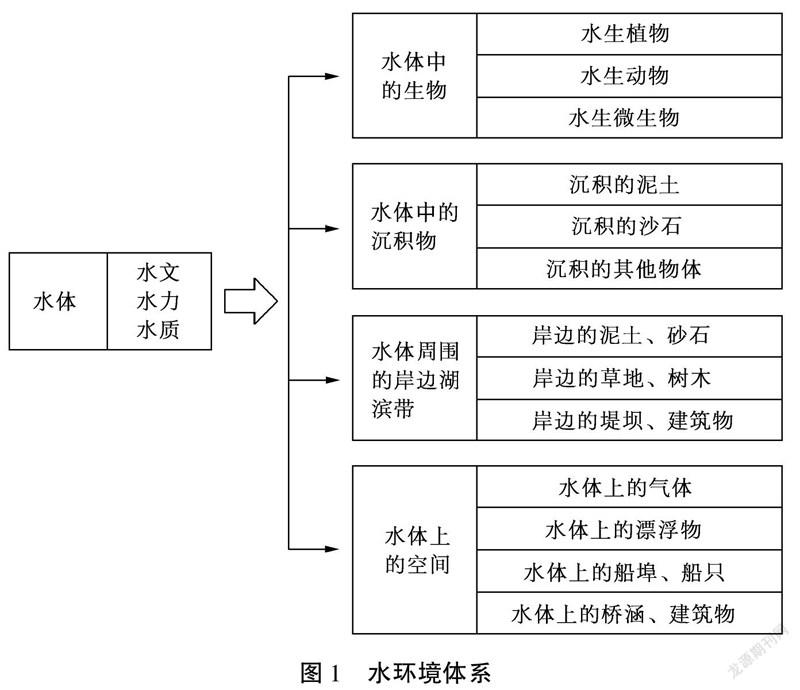

水环境(Water Environment),是指由水体及水体中的生物、水体下的沉积物、水体周围的岸边湖滨及水体上的空间构成的一定范围内具有自身结构和功能的有机体系[2]264。它是一个环境科学和环境工程的概念范畴。

河长制与水环境关系密切。实践表明,河长制是我国水环境保护、治理、修复、升级的重要保障。本文拟对河长制与水环境的认知进行论述,对黑龙江省实施河长制的实践进行考察,对如何深化实施河长制和水环境治理问题与困难进行分析,进而提出思路策略和对策建议。

一、总体论述:对河长制与水环境的认知

(一)河长制:缘起和任务

当代中国建立河长制,既有现实需求,又有长远目标。

1.河长制的起因。

河长制是针对中国在经济不断增长过程中,出现河流污染和江河“消失”的问题,而推出的重要制度和重要举措。在我国工业化和城市化迅速成长和发展的一段时期,由于我们对水资源和水环境管理及治理缺乏经验,我国有相当多的地区,存在有法不依和执法不严的问题。在用水、排污、采砂、采矿、围垦、设障等多个方面,都有不同程度甚至严重的水体污染、侵占水岸、破坏水资源的问题,又没有采取有效的治理措施,致使水源、河流、湖泊遭到污染、退化、衰减以致“消失”。据有关统计,1983年在我国的国土上,尚有大约5万条河流,到2013年,按照中国第一次全国水利普查的统计信息,已有2.8万条河流消失。其原因是在我国经济社会和人口快速增长中,出现了水资源利用的不断增加,水资源供给严重缺乏的问题。既有水资源的过度使用,也有水资源的严重污染,造成水资源的严重缺失,江河污染,河水“消失”。针对水资源和水环境的如此不良状况,我国经过试点之后,推出了河长制这一重大战略措施。

河长制的建立,经过了试点试验后,全面推开。早在2007年4月,江苏省无锡市的太湖发生了大规模蓝藻污染问题。问题出现后,该市启动了应急措施。同时,又从环境执法和环境司法两个层面实施了机制创新,实行了河长制,增设了市中级人民法院环境保护审判庭。在此之后,昆明、沈阳、大连、周口、黄冈、长兴等地也推出河长制,加强河流污染治理和水流域保护[3]。至2016年底,我国的北京、天津、江苏、浙江、福建、安徽、江西、海南等八省市全境实行河长制,16个省、区、市部分实行河长制。黑龙江省是首批实行河长制的省份之一。

2.河长制的任务。在2016年12月17日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》(以下简称《意见》),要求全国各地区各部门结合实际认真贯彻实施。《意见》在总结前段河长制试点经验的基础上,厘清了规律性、疑难性和分歧性问题;明確阐述了河长制重要意义、总体要求、基本原则、主要任务、工作职责、组织形式和保障措施。

从组织实施分析,《意见》明确了三项要求:第一,实施对象上的全面性要求,就是河长制实施覆盖的范围,应该是辖区范围内的全部河湖流域及相关生态环境,而不仅仅是重点河湖和部分河湖。第二,组织形式上的层级性要求,就是河长制在组织形式上,要全面建立省、市、县、乡的四级河长制层级体系。由各级的党委或者政府主要负责人担任河长。第三,工作职责上的协调性要求,要求河长制进行纵横整合协调。整合协调内容有:(1)水环境治理对象、水资源保护、水污染治理、水环境保护、水环境治理、水环境修复。(2)整合协调各层级河长、整合协调河湖上下游及左右岸,实现联防联控,整体互动。(3)整合协调各相关部门的服务、执法、监督。

从工作任务分析,河长制有六项主要工作任务:一是水资源保护。要求全面落实最严格的水资源保护管理制度,守住底线,不越红线,加强水资源管控和保障水资源质量。二是水污染防治。监控河湖污染源,管控河湖等水体污染。优化河湖监控进入河湖的排污口的布局和数量,统筹水上、岸上的污染防控和治理。第三,河湖水域岸线等水环境的保护监管。严格水域岸线等水的环境管理。严禁侵占河道和围垦湖沼等。第四,水环境治理。要保证饮用水水源的洁净安全,加强河湖岸边水生态环境治理,加大黑臭水体治理力度,实现水清岸绿,环境洁美。第五,水生态修复。按照河长制管辖范围加强河、湖、林、田、山的系统管理、生态建设和有效修复。第六,执法严管。按照有关法规,严格禁止、严厉打击和惩治涉及河、湖水环境破坏的违法行为。

(二)水环境:理论与实践

河长制与水环境密切相关。在当代中国,实施河长制对水环境治理至关重要。

1. 水环境:体系和系统。水环境是一个体系、系统。其中的水体,是水环境的主体和命脉。

(1)水体(Water body)。水体,一般是地面水域和地下水的总称。水体自身及其相关的生物、沉积物、水体周围的水岸及空间构成了水环境(如图1所示)。

(2)水资源(Water resources)是水体和水环境的源头和首位要素。世界上没有无本之木,也没有无源之水。保护水资源应是水环境治理的起点和重点。地球上,人类水资源有如下特点:一是水资源极其重要。水资源是地球上所有生命的生存之源,也是生态环境中最为活跃、影响最为广泛的要素,是人类生存、经济社会发展和社会进步中无可替代的重要资源。二是水资源总量丰富,但可利用的水资源有限。有关文献显示,地球上总水量约为1.386×109km3,其中海洋储水约占总水量的96.5%;在总水量中,含盐量不超过0.1%的淡水仅占2.5‰,其中有68.7%存在于冰川和高山上,其余部分的2/3深埋于地下,人类难以利用。人类直接可利用的地面淡水资源总量仅占淡水总量的0.3%左右。三是水资源分布不够均衡。由于地理位置、地形、温度和太阳辐射以及地面植被和人类活动的影响,受水资源丰缺程度等因素的影响,各国水资源丰缺程度差别很大。目前,全球有100多个国家缺水,有43个国家严重缺水。

在我国,水资源总量丰富。多年平均水资源总量为2 812Km3,居世界第六位,但人均占有量只有2 200m3,只有世界人均占有量的1/4,居世界88位。有文献显示[2]265,我国年总用水量已达7 000多亿m3,占我国水资源的20%以上,占总可用水量的60%,占实际可用水量的100%,占实际可用清洁水资源的175%。不难看出,我国水资源也面临严峻形势。可见,无论世界还是我国,特别是可利用的水资源非常宝贵。因此,水资源的保护、治理与科学合理利用都特别重要,是水环境治理的源头和首选。

2.水体污染:水环境的大敌

(1)水体污染类别和特点

水体污染(Water pollution)是破坏水环境的大敌。关于水体污染这一概念的科学解读在有关文献中已有明确表述[1]266。其含义是江、河、湖、海、湿地等水体在遭到污染物侵入后,使原有的良性水体水质,在化学、物理和生物群落上发生了改变,致使水体水质原有的使用功能和使用价值降低或者消失,进而影响了人们正常的生活、生产用水、影响了水环境,这种现象可称为水体污染。

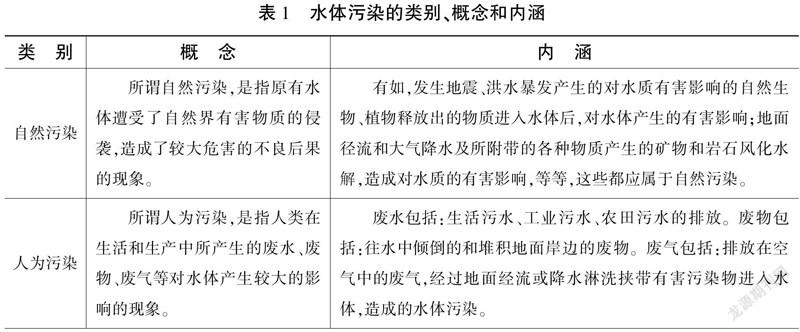

根据不同的来源,水体污染可以分为两大类。自然污染(Natural pollution)和人为污染(Man-made pollution),其概念和内涵见表1。

第一,水体污染危害涉及许多方面,影响和危害人体健康。无论是化学污染物还是有机有毒物质的污染,例如化工厂、制药厂等工业企业排放的化学污染物都会对排污附近居民身体健康产生不利影响。农村的各类农药,对环境和各种农畜产品、食用性植物都会造成普遍性污染,并通过食物链进入人体,损害人体健康。第二,危害水生动物、植物的繁殖与生长。有的排污使水温升高,有毒水体侵入,化学反应加快,致使水生物窒息死亡,臭味加剧,危害水生物的生存生长。第三,水体的生物性污染给人类带来疾病。带有大量病源菌、寄生虫卵和病毒等的医院污水和某些工业废水排入水体,会带来一些细菌、病毒、病源寄生虫,极易传播到健康人体中产生疾病。第四,其他污染物的污染。例如,油脂类污染、有机氧化物、芳香族化合物、酚类等化合物带来的污染,可以给人类带来不同器官的危害,影响人体健康。不难看出,水体污染危害极大,治理水体污染理应成为河长制实施和水环境治理的首要任务。

(2)水体污染源及其特点

水体污染源(Water pollution source),是造成水体污染物的发生源,一般是指排入水体的污染物,或对水体产生有害影响的场所、设备和装置。由于污染的不同来源,水体污染源可以分为天然污染源和人为污染源。在理论和实践中,人为污染源是环境保护、治理和修复研究与工作实践的重点。对水中污染源和水体污染物进行考察分析,可以看出其具有的特点。

特点之一:人为污染源释放复杂。从人类活动分析,有工业、农业、生活、交通等污染源;从污染物中分析,有物理性、化学性、生物性污染源;从污染物排放空间分布方式分析,有点源、线源和面源污染源;从排放污染物种类分析,有单一污染源、多种污染源、混合污染源。

特點之二:水体污染物的种类繁多。按照污染物的不同特性,从总体上可以分为化学性污染物、物理性污染物和生物性污染物三大类。每一类都有众多种类。化学性污染物是指由化学物品污染造成的水体污染。化学性污染物包括无机有毒物质、有机有毒物质、需氧污染物质、植物营养物质和油类污染物质;物理性污染物包括悬浮物质污染、热污染和放射性污染等;生物性污染物是由病源微生物、病毒、寄生虫等引起的水体污染。

二、实践分析:对黑龙江省实施河长制和水环境治理的考察

我们以黑龙江省实行河长制实践为例,进行考察分析。

(一)黑龙江省实施河长制的起点与成效

黑龙江省不仅水资源丰富,而且中苏界河很长。水资源保护、水污染防治、水环境治理特别重要。黑龙江省有五大江河水系和众多湖泊。有黑龙江、乌苏里江、松花江、嫩江、绥芬河等流经黑龙江省,有1918条河流面积在50平方公里以上的流域。还有兴凯湖、镜泊湖河、五大连池等千余湖泊,也有扎龙、三江平原等众多的水源丰泽和大小不同的湿地,还有众多的大小水库资源。

但是,在相当长的时期内,黑龙江省也出现过严峻的水污染。有一段时期,黑龙江省有29条主要江河的51.4%的河面水体污染,有15%的河面水体严重污染。这两个数据,都高于全国平均水平。这种水体,已经丧失了使用价值。造成这种状况的主要原因:(1)工业废水污染。黑龙江省是工业大省,工业废水排污数量大、种类多、成分杂、毒性强,净化和处理比较困难。处理不到位,这些废水通过明沟暗渠排入江河,成为严重污染源。(2)农业排水污染。黑龙江省也是农业大省,农业农药、化肥的大量使用,随雨水或灌溉水排入水渠源源流入江河湖泊,成为严重污染源。(3)城市居民污水排放造成的污染。随着城镇化的发展,城镇居民污水排放数量不断增加,甚至超过了工业和农业污水。如果处理不及时、不合格,排放到江河,就会造成严重污染。(4)上游临界化工企业事故造成的严重污染。在松花江上游就曾发生过吉林某化工厂事故后化工污水排入松花江,不仅造成了黑龙江省内松花江段内的污染危机,还威胁下游的中苏界江黑龙江的水资源。

同时,也有两种自然原因影响水资源保护和水环境保护。(1)水资源相对短缺。由于经济社会的不断发展,水资源需求不断增长,水资源供需矛盾日益突出,水道水量减少,水生态环境弱化。(2)水土流失严重。水土流失会造成河流水质污染,破坏水环境,使土壤肥力下降,引发环境问题。

黑龙江省在实施河长制之后,水资源保护和水污染治理取得明显成效。截至2020年,黑龙江省水环境62个国考断面优良水体比例指标全部完成,均超出国家的考核目标要求。黑龙江省持续突出抓好松花江流域治理,打响碧水保卫战。62个国考断面全部消除V类,44条黑臭水体完成治理,完成43个县级以上水源地保护区,208个水环境问题整治。同时开展城镇污水提质增效三年行动,城市、县城污水处理率达到95%左右[4]。

(二)黑龙江省实施河长制的做法和特点

一是导向明确,认知到位。黑龙江省坚持以习近平总书记生态文明思想作为根本遵循和行动指南,认真贯彻落实国家两办《意见》。认识高,立意远,认识到河长制是生态文明建设中一个具有普惠性、历史性、战略性的重大课题和任务。通过河长制和生态环境建设一系列有效的贯彻实施,有利于持续保护和建设生态龙江,保卫绿水青山常在,造福子孙万代,普惠民生福祉。

二是组织落实,建立方案。(1)建立省、市、县、乡、村的五级河长制体系,全省河长总数35 119人,实现全省河流湖泊河长制全覆盖。(2)设立河长制工作机构。成立省、市、县三级河长制办公室1 197个,设立河长制公示牌1.63万块。

三是制度细化,督查推进。(1)出台多项工作制度。根据国家两办意见,探索出台了省、市、县三级七项工作制度。(2)坚持各级河长巡河督查,有日常巡查,也有专项巡查;有各级河长巡查,也有多部门联合巡查,形成常态化、全覆盖、多方式的督查制度的工作机制和工作状态。

四是河长挂帅出征,“有名”“有实”。(1)发布1-3号省级河长令:1号令是解决河湖“四乱”和水污染问题;2号令是开展全省河湖管理范围划界工作;3号令是进行取用水管理专项整治。(2)实施河长制,力度大,落得实。

五是多个部门,有力配合。除了自然资源、生态环境、水利、林草、农业、农垦、城乡建设等直接相关职能部门,还有省人大、省委宣传部、团省委、《黑龙江日报》、省检察机关、公安机关等部门单位的积极配合。

六是实施河长制又有新举措、新进展。(1)采取挂图作战,实施河湖综合治理。(2)创建幸福河湖工程已经启动。(3)水域岸线管理任务正在落实。(4)水资源保护工作稳步推进。(5)河湖划界工作任务接近完成。(6)编制岸线保护规划正在实施。(7)编制采砂规划完成目标任务。

(三)沿江的哈尔滨、佳木斯两市的做法和特点

1.哈尔滨市落实河长制的做法和特点。该市2018年全面建立河长制,逐渐形成了四个体系,全面见效[6]。一是组织体系健全。全市设立湖长7 597人,河道警长884人,市级和18个区县工作机构和组织体系全面建立,河湖全覆盖。二是建立制度体系。工作制度和工作方案全部印制下发,规定市、区(县)、乡镇三级河长巡河的长远要求,做好“四个到位”。三是责任体系落实。明确各层级河长工作任务和职责,细化了市水務局等部门的任务,形成网络责任系统。四是保障体系硬化。有河长制管理信息系统平台的设置和运行,有河湖保护特约监督员的聘任上岗,有相关人员的学习培训,有检查机关的协同推进等。五是开展专项治理。开展多个专项治理,通过“清四乱”完成多项河流湖泊整治任务,制定和实施多项拆除整治、美化方案,使马家沟、河家沟、信义沟、阿什河、呼兰河这“三沟”“两河”的违建拆除,开展河岸整治、河岸河边公园美化建设,受到市民称赞。

2.佳木斯市落实河长制的做法和特点。

一是身居水乡,认知明确。佳木斯有“北方水乡”之誉。江河水道千余公里,大小支流几百条,天然湿地百万公顷,灌溉、滋润良田3 000多万亩。佳木斯市深刻认知实行河长制的使命、责任重大,是践行新时代生态文明发展理念、贯彻中央和省委要求的需要,是佳木斯市全方位振兴和高质量发展的要求,是满足人民群众对优美生态环境的需求,涉及民生福祉,功在当代,利在千秋。

二是组织健全,责任明确。设立四级河长湖长3 036名,河湖警长158名,配备11名河道长,形成“三长”责任体系。

三是制度完善,系统全面。在实践中逐渐完善了6+4的制度,构成“六制四有”。

四是五图作战,解决难题。在解决难题时,创造了五图作战法,并且跟踪检查督办,考核问责,典型引领,形成了健全的工作机制、有效的工作格局。

五是增加投入,保障治理。适时投入6.98亿元资金,用于治理水土流失、湿地保护修复、砂场整治、治理“四乱”等方面,取得明显成效。

(四)两个沿江区域创新治理案例分析

1.哈尔滨市新区银水湾创建幸福河湖[8]。一是立意深邃,目标高远。2021年哈尔滨新区按照黑龙江省河湖管理工作要点提出的开展幸福河湖建设的目标任务,创建人水和谐、生态宜居银水湾幸福河湖。这是在一般的江河湖治理的目标基础上,又打下了一个“幸福”的烙印。上升到了河湖治理的新层次,新境界。二是科技支撑,标准细化。为了更好地实现建设幸福河湖的目标,哈尔滨新区招标确定由省水利科学研究院河湖环境研究所负责银水湾幸福河湖的技术支撑工作。该所已经制定实施方案,确定银水湾幸福河湖建设的“四河”目标:碧水畅流河、生态健康河、惠民宜居河、冰雪体娱河。该所还细化了幸福建设标准。从防洪保安全、优质水资源、宜居水环境、健康水生活、繁荣水文化、科学水管理等6个方面,提出了银水湾幸福河建设标准。实施方案正在有序进行。三是重拳出击,专项治理。长期以来,哈尔滨新区江北一体发展区坚持“控源、截污、清淤、治黄、绿岸、管理”的思路治理水环境。“四乱”专治,“四水”并进。“四水”即水资源保护、水污染防治、水环境改善、水生态修复。特别是近三年来,新区铁腕重拳出击,开展河湖“清四乱”专项行动,实现问题动态“清零”,为建设幸福河湖奠定基础。四是摸底建档,扩展监测。哈尔滨新区江北一体化发展区,还率先在全省扩展区域内的松花江、呼兰河、肇兰新河、银水湾、发生渠和四排干等河湖,开展水体、水生态、水环境等健康评价工作,建立河湖健康档案,摸清“家底”,为各级河长制治水决策提供参考,以对症施策,对症治理。新区在开展水环境健康评价中,还增加对鱼类等相关的水生动物、水生植物的监测。这些水生动植物种群结构状况可以直接反映水生态、水环境状况。此外,还设置了管理成效指标体系,督促各级河长履职尽责,推进水环境治理。

2.双鸭山“探索区域跨界河流治理”新模式[7]。一是有大局意识,担当生态建设责任。双鸭山市是以煤兴起的城市。但河湖众多、水源丰富也是这座城市的一大特点和优势。在双鸭山市2.2万平方公里的土地上,大小河流98条,分属于松花江和乌苏里江水系。还有湖泊3个,水库30座。该市管理者认识到,治理好这庞大丰富的水系,为全市人民造福,是他们的神圣职责,他们在大力推行河长制中,特别注重探索“区域跨界河流治理”的新模式。二是区域部门联动,实现长期治理。双鸭山市的安拜河和挠力河等河流,不仅在市内跨县,并且在省内跨市。例如,挠力河流域跨越七台河、佳木斯、双鸭山市和农垦建三江的七八个区县。双鸭山市在实施河长制中,多方面协调省河长制办、七台河市和佳木斯市,制定联防方案,签订工作协议,设立联防联控信息公示牌,加强跨界区域协调,合力加大河流治理保护力度,使河长制跨区协同有效推进。三是“清四乱”,治河道,实现水清岸绿。通过综合整治、污染防治等一套“组合拳”有力出击,全市生态环境焕然一新。例如,昔日“母亲河”安帮河,通过整治焕发生机,上游水库年供水3 000万吨,解决了人们的吃水难。2020年以来,河湖水环境专项整治河湖长巡查河湖167次,暗访巡查26次,参加巡查600余人次,拆除非法采砂点10个,非法采砂船10条。拆除两个湿地违章建筑173处。退耕还湿面积1 103.5公顷。通过清淤疏浚,加固河床,绿化美化,综合治理。市辖区内环路水清岸绿,蓝天碧水,环境宜人。四是编制规划,实施河湖生态相关工程。流经双鸭山市的挠力河,由于流域内过度捕捞,流域岸边滥采滥伐,使这条河沿岸生态环境破坏严重。解决地区污染河跨界污染,必须采取有效缓解水环境污染和水生态破坏的项目建设工程。该市筹集5.67亿元资金,实施6项涉河工程,全面推进河湖综合整治,修复项目建设。宝清县预计投资近19亿元,提前储备了5个项目开展流域水生态整理。全市列入国家“十四五”水污染防治目标责任书的6个断面,水质优良比例力争达到66.67%以上。

三、问题与对策:对深入实施河长制和水环境治理的研讨

在进一步推进河长制实施、强化水环境治理中,还有需要研究和解决的问题,需要推出相应的对策建议。

问题之一:在水环境治理中,水环境修复还需要加强。水环境修复技术(Water environment restoration technology),是指利用物理的、化学的、生物的和生态的方法减少水环境中有毒有害物质的浓度,或者运用其他无害化的方法措施,使被污染了的水环境,能够部分或者完全恢复到少污染或者无污染的原有状态的过程[2]270。在黑龙江省乃至我国,在实施河长制、水环境治理中,已经自觉不自觉地进行了水环境修复工作。由于水环境修复涉及多学科、多门类、多侧面;又需要投入大量的人力物力和财力;有的修复过程经历慢,费时长。因此,还需要借鉴许多成功经验。在水环境修复方面,無论是黑龙江省还是省外,仍然存在相对薄弱的环节需要研究改进和强化。

对策建议:根据已有的研究和借鉴国内外经验,感到有这样几个原则至关重要。一是科学性原则。首先要尊重水生态、水环境科学专家的意见、建议、方案。同时,要借鉴国内外先行国家地区的实践经验。在国际有美国、欧洲、日本等发达国家经验;在我国有中国科学院水生物研究所治理和改善污染严重的湖北鸭儿湖地区的经验;在黑龙江省有像哈尔滨新区银水湾创建幸福河湖的先行经验,可以借鉴。二是生态学原则。要根据环境生态系统自身和周围的演替规律,分阶段、分步骤地有序进行修复。特别是要注意根据生态位和生物多样性原则恢复和构建健康的水环境生态系统。三是地域性原则。要根据不同地理位置、气候特点、河湖类型、功能要求、经验实力等因素,制定适时、适地、适速、适效的水环境修复路径和指标体系,适当推进。四是效益性原则。水环境修复,往往耗资巨大,技术复杂、风险犹存。需要认知水环境变化的规律,预测修复工程带来的全面影响和后果。科学论证、降低风险,力求环境效益、经济效益、生态效益的结合和优化。四是创新性原则。在水环境整治、修复中,创新思路、创新措施、创新目标。例如,全省要打造幸福河湖。哈尔滨市新区银水湾已经开始创建幸福河区,不仅净化、美化河湖,还要为民造福。

问题之二:跨省跨国流域的水生态治理互联互动机制,还有待健全、强化和创新。黑龙江省不仅有丰富的辖区境内的众多江河、湖河湿地,还有毗邻吉林省和内蒙古自治区的跨省区的河流,也有跨越国界的流经中国、俄罗斯、蒙古国的河湖水流水体。

在省际间,有多个支流汇集到吉林市的松花湖,再流经松源市后,流进黑龙江省的肇源县;还有内蒙古的卓尔河、雁鲁河、阿伦河、甘河、多布库尔河等水流,流经两省的部分界江,再到黑龙江省的松花江。对于松花江流域的水环境治理,需要在实施河长制的实践中,不断健全、完善互联互动机制和措施。

在中俄国际间,有黑龙江为跨国界水域。其东部和北部以乌苏里江、黑龙江为界河与俄罗斯毗邻,有3 045公里水陆边界,在黑龙江辖区内还有跨越中俄边界的兴凯湖。这种跨越国境的江河湖水域,跨界性、流动性、绵长性、复杂性、差异性和难治性特点突出。在黑龙江省实施河长制河水环境治理中,就必须特别重视和探索这种跨国界的互联互通、互助互动问题。

过去,无论省际间还是国际间,都有多年来、多方面的经济和贸易的互利合作的互动经验和规制建设基础。在东北四市之间有沈阳、长春、哈尔滨、大连四个城市的合作互动机制,也有国家牵头的松辽委对东北相关水域的协调机制。在中苏界河的互动合作方面,有黑龙江省海事部门及下属分局,与俄罗斯相关部门签署和实施的预防、应对界河突发事件的相关文件。这些,都在相关领域发挥了重要作用。目前,需要进一步解决的问题是,这些跨省、跨国的流域治理合作机制,需要适应新形势,与时俱进。特别是我国实行河长制后,对跨省、跨国的水环境治理,需要在合作机制和法律规制上,深化、细化、创新发展。

对策建议:跨国跨省水环境治理的合作机制的探索创新,这样几点很重要:第一,要提升合作机制的层级,包括国际间和省际间的合作机制与合作规制。国内合作,应有省级河长制的合作机制与合作规范。有必要建立相关的合作联动协调组织,共同落实国家的河长制。第二,要明确流域合作的内容和目标。在以往经济、贸易、航运、海事合作的基础上,制定、完善和实施河湖保护治理合作的日常事务具体规制。第三,设立专门或兼职的合作工作组织和机制,实施合作的日常事务。第四,加强相关信息平台和系统建设,完善信息交流机制。以往,省内外、国内外都有各自的信息平台,需要构建并完善跨界水域和界江两岸信息平台的互联互通网络。第五,探索构建跨省、跨国的沿江水资源保护的护江命运共同体。这一共同体不仅应有管理者,还应有沿江、河、湖的民众参与。第六,加强跨界的科学研究。

问题之三:水环境综合治理还有待强化。黑龙江省河长制的建立和实施,重要江河改造和城市水环境,都有明显改善。但是还存在一些问题.(1)按国家要求,一段时期、一定范围内的优良水体还没有达到比例标准[9]。(2)有的流域水体水质时有退化的现象[10]。(3)黑臭水整治还有死角和反复。(4)集中整治中,还有难点和漏洞。(5)非法排污、隐性排污、暗道排污,还有发生。(6)农村和农业污染源、工业工厂污染源、城市居民污染源、还有待进行加强整治。

对策建议:开展系统整治,抓实具体问题。(1)依法依规采取明查暗访、环保督查、群众监督、集中约谈、媒体曝光、经济惩罚、法律法规等手段,严格检查、督查和执法,加大压力、推力和动力。依法严厉打击、处理各种违法违规问题。严格治理水体污染、黑臭水体,解决清理“四乱”中的遗留和疑难问题。(2)在集中攻坚克难啃硬骨头的同时,继续强化省内跨地区、跨部门的协同动作,突破传统格局,强化联合互动、联合执法,力求产生合力效应、综合效果。(3)将水环境整治,由专项整治转向常年常态治理,坚持整治常态化、常年化。(4)继续强化对农业、农村、工业、工厂、城市居民排污的治理。在强化城市工业污水处理厂建设的同时,加强对农村、农业污水排放的管理。倡导发展绿色农业,指导农村农民对农药化肥的科学使用和剩余品、包装品的合理收集,安全处理。也要搞好农村垃圾、人畜粪便的合理处理,尽量减少其对农村农业和水土的污染。(5)在落实和巩固省级河长1号令(集中整治)和2号令(河管理划界)的基础上,集中落实好第3号令的任务要求,搞好取水用水管理专项整治工作。

问题之四:选拔培养实用人才,提升河长制实施和水资源整治的人才效用和科技含量。在黑龙江省河长制落实中,也很重视专业人才的作用和信息管理系统的建设。有关部门单位建设和运用了卫星遥控技术定位、无人机执法检查手段和测绘信息动态监测技术手段等。这些技术手段在助力河长制落实中取得良好的效果,但同时,也有进一步提升的空间。在如何使这些手段形成科学的网络体系,如何研发和运用相关的信息手段,如何培养相关的技术人才等方面,还有待加强。

对策建议:更好地培养专业人才,强化创新技术在实施河长制中的运用。首先,要扩展实施河长制相关的技术手段的应用内容和范围,加强技术手段的互联互通,并加强基层应用相关技术人员的专业教育、培训,提高技术手段应用的效率效果。其次,要加强相关技术的科研和创新。再次,加大技术手段建设和加大人员培训的经费投入。最后,要加强河长制办事机构的联系和互动,发挥水环境科研机构的作用。

问题之五:河长制工作的财力投入还需加大。河长制的实施和水环境治理,既要解决多年积累的水资源、水环境污染问题,又要为未来的水资源优化积累后劲;既要解决水环境污染问题,又要解决水环境修复问题,对于整治需要保障的投入,对于修复需要更大的投入。所有这些,需要从中央到地方给予人、财、物方面的支持支撑。到2019年上半年,黑龙江省四条流域的生态修复补偿资金已经达到1.268亿元[1],不但助推了水生态修复,也助力了黑龙江省经济发展。今后,还需要加大投入,巩固河长制落实的财力基础,助推黑龙江省生态补偿机制的形成和发展。

对策建议:要争取国家的支持,加大对河长制工作的资金投入。首先要继续争取国家对中俄界江黑龙江中国一岸的水生态修复的资金支持。中俄界江中国一岸生态保护、修复至关重要,江水冲刷江岸岸边植被损坏,江岸水土流失,有侵蚀我国国土的迹象。江岸保护、生态修复任务艰巨,需要资金较多,有必要向国家申请专项资金或者设立专项基金,做好黑龙江中国一岸的水生态保护和水生态修复工作。其次,设立省级和地市级包括水生态补偿在内的生态补偿基金或者专项基金。再次,支持和鼓励有条件的社会力量,为落实河长制、水资源、水生态、水环境保护筹资助力。最后,要搞好河长制专项资金的合理配置和审计监督,以保障资金的合理有效、依法依规的运用。

问题之六:借助新媒体,对河长制的宣传力度还有待加强。过去,省级各地报纸、电视等媒体对河长制的相关宣传,发挥了良好的效用。今后,还有必要坚持和加强。

对策建议:首先,以《黑龙江日报》为样板,充分發挥各种媒体特别是新媒体的宣传作用。过去《黑龙江日报》记者深入一线采访百名河长治理江河的故事,收到良好的效果。但是,订阅读到《黑龙江日报》的读者还很有限,有必要动用电视、广播、网络、手机等传统媒体和新媒体等宣传工具,大力宣传河长制的重要意义、重要任务,以及各地区、各阶段河长制,以及各部门参加与支持河长制落实的故事,以增强公众对河长制工作的参与意识和责任意识。其次,让河长制宣传进部队、进校园学区、进工厂企业、进城市社区、进农村农户,开展专题解读和专门宣传,营造形成“河长制+河民制”的舆论氛围。第三,在适当地点场所,设立人们喜闻乐见、通俗易懂的宣传栏目。第四,鼓励和支持有条件的地区、部门建立和完善护河(湖)志愿者队伍。第五,建立与河长制相关的表彰奖励机制,尤其是要注重表彰为实施河长制做出突出贡献的基层优秀工作者,制定相关奖励办法,长期坚持。

问题之七:与河长制的相关法律机制有待研究探讨。河长制必然是一个长期坚持的有效的制度。河长制制度,有其内生的既有的环境法律、环境行政管理的制度基础,但同时,也会有制度与法律的摩擦甚至抵触之处。需要深入研究河长制的制度机制与相关的法律机制的关系,及如何转化与升华的问题。有关专家指出,从环境法视角看,河长制也存在一些制度内生困境[3]。认真研究和构建相应法律保障机制和相互协调机制,就非常必要。

对策建议:应不断总结经验,加强理论研究,探索河长制的制度与相关法律的融合、升华关系和路径。首先,在河长制落实中,应不断总结实践中带有规律性的经验,应研究河长制由制度层次和经验层次上升为法律层次的相关内容和合法程序。其次,建立有专兼职研究人员参加的相关学会、协会、研究会、研讨会,法规研讨相关课题和问题,为河长制中的某些制度升华到或者融合进相关法律,提供理论依据和智力支撑。

问题之八:河湖长体制机制还需要健全完善。按照国家《意见》和各地的贯彻实践,河长制的体制机制在不断完善,但实践还在不断发展,已经发生和还会发生新的变化。河长制的机制、体制、规制也需要不断完善健全。

对策建议:适逢其需,《黑龙江省强化河湖长制工作方案》(以下简称《方案》)近日印发[11],《方案》提出为了强化河湖长制重大决策部署落实落地,到2025年,全省河湖治理、管理、保护能力要进一步提升,全省河湖长体制机制需要进一步健全。并提出,到2035年,全省要全面建成人水和谐共生的修复河湖,基本实现河湖治理体系和治理能力现代化。这是黑龙江省在实施河长制方面的重大决策和目标创新。《方案》集中提出了七个方面的工作要求:(1)安全保障体系;(2)科学保护利用水资源;(3)依法管控河湖岸线;(4)跨水污染源头治理;(5)提升水生态修复水平;(6)推进江河流域综合治理;(7)打造水文化发展高地。并提出了10个方面的重点工作。为此,需要全省上下共同努力、研究、落实这一宏伟的目标任务。

[参 考 文 献]

[1] 刘治彤,刘铁.河长制与流域生态环境治理考察——以黑龙江省为例[J].黑龙江社会科学,2020(04):78-81.

[2] 赵景联,刘萍萍,主编.环境修复工程[M].北京:机械工业出版社,2020 :264.

[3] 刘超.环境法视觉下河长制的法律思考[J].环境保护,2017(9).

[4] 吳玉玺,孙思琪.污染防治攻坚战完美收官[N].黑龙江日报,2020-12-30(6).

[5] 李刚,张长虹.河湖综合整治任务完成近七成[N].黑龙江日报,2020-09-01(2).

[6] 马志博,邢汉夫.系列行动推进河长制全面见效[N].黑龙江日报,2019-03-19(5).

[7] 董力刚,马淑芬,等.双鸭山探索“区域跨界河流治理”新模式[N].黑龙江日报,2021-8-14(3).

[8] 薛婧,李爱民.哈尔滨新区银水湾创建幸福河湖[N].黑龙江日报,2021-09-09(2).

[9] 王彦.嫩江水质退化严重[N].黑龙江日报,2018-09-11(2).

[10] 闫紫谦.为龙江清水长流[N].黑龙江日报,2019-08-08(3).

[11] 李刚.健全河长制体制机制[N].黑龙江日报,2021,-09-13(2).

〔责任编辑:刘 阳〕