宁夏博物馆藏《兰竹图》解读

2021-01-13

(宁夏博物馆,宁夏 银川 750001)

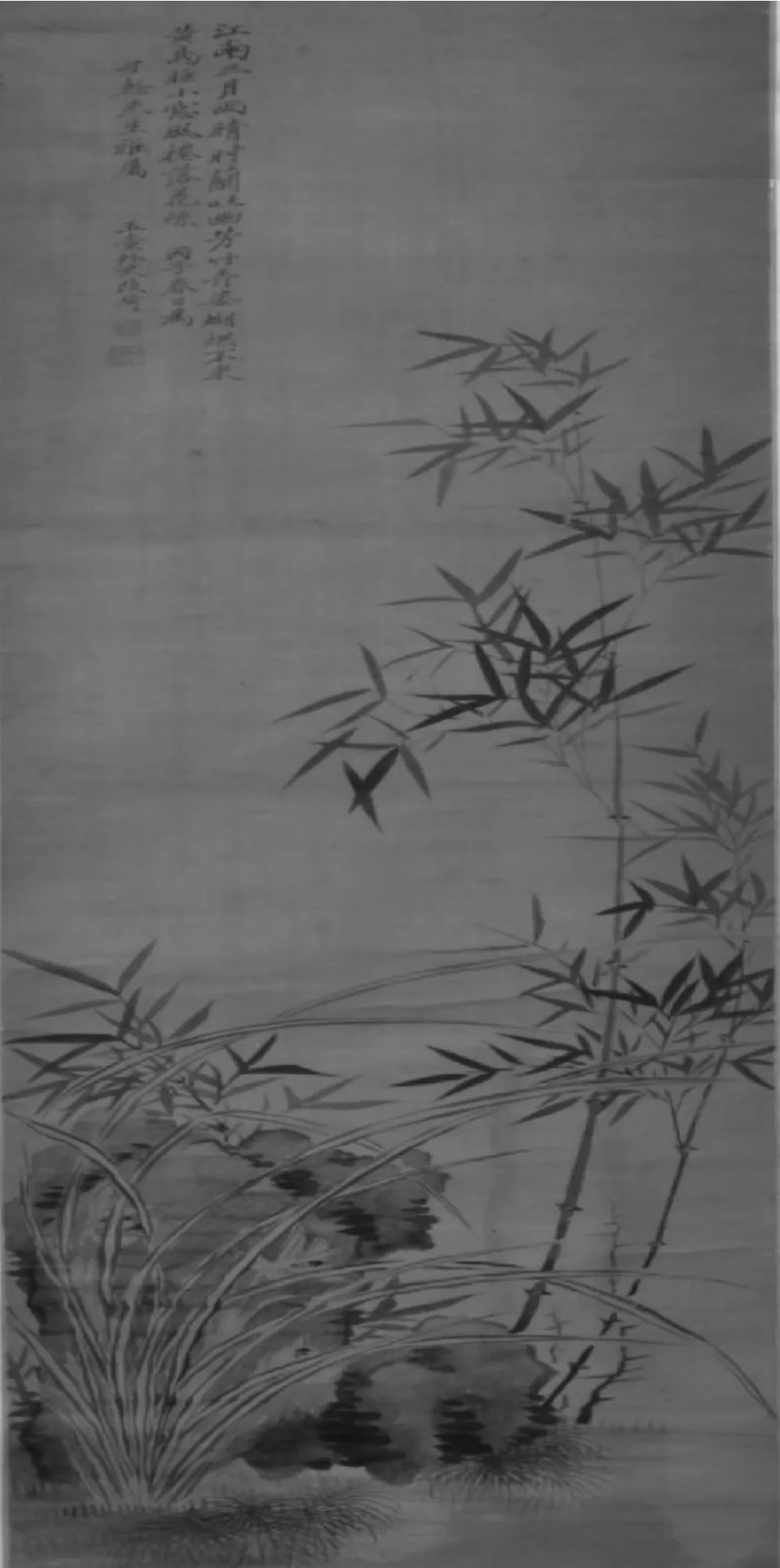

清代著名画家改琦所画的《兰竹图》(图1)藏于宁夏博物馆,这是他以兰竹为题材的绘画作品。其造型生动传神,寓意高洁深刻,有着独特的魅力。改琦(1773-1828 年),中国清代画家。字伯韫,号香白,又号玉壶山人、玉壶仙叟等。回族,松江(今上海市)人,绘画喜用兰叶描,擅长人物,佛像,仕女,笔意秀雅清逸,色调明快。时人称为“改派”。作品不但在江浙一带备受推崇,而且还得到京师的王公贵族、官僚文人的赞许。

一、改琦《兰竹图》内容特征

(一)画面内容

改琦《兰竹图》长213 厘米,宽49.5 厘米,呈竖长条立轴,绢本水墨,从墨在绢上的晕染程度可以判断出绢是熟绢。保存基本完整。由于年代长,加之作者当时用的绢本身颜色可能是轻微偏米黄的,所以随时间推移黄颜色加重。这幅画的内容是:左下方兰草用双勾线勾勒而成,兰叶不施颜色呈白色,兰叶背景衬着长着苔藓的石头,石头的后面长着几簇细竹子。竹子修长,延伸到了画面的中上方。上方有落款,字体为行楷,书写清新秀丽工整。

从构图讲,物象的位置安排得很得当,画面下方是重心。为了平衡,作者在左上角空白处题诗,诗和竹子也起到了左右呼应的关系。

(二)文人画的含义

图1 《兰竹图》

这是一幅典型的文人画。文人画也称“士大夫写意画”“士夫画”,泛指中国封建社会文人、士大夫的绘画,别于民间和宫廷画院的绘画,作者一般回避社会现实,多取材于山水、花木,以抒发个人“性灵”,标榜“士气”“逸品”。讲求笔墨情趣,强调神韵,并重视书法、文学等修养及绘画意境表达。改琦的这幅画格调就非常雅致,气韵生动。“气韵生动乃中国画之魂”,南齐画家谢赫提出评品绘画作品的六条标准中,首要一条是“气韵生动”,是指画的内在神韵和精神反映出一种鲜活的生动状态。在改琦的这幅《兰竹图》中,兰草的叶子仿佛散发着芬芳,而且轻盈肆意地舒展着。竹子的干越到上方越纤细,最上端用轻柔的线来表现竹枝。精致素雅的文人气息扑面而来,透出自然清新的气韵。

(三)笔墨技巧

整幅画用水墨绘制,画面不施色彩,以墨代色。文人画的墨看似是墨汁与水的调和,却在比例的不同中体现出了多种色调。此处无需有大红大绿,仅是水墨足以表达形象和气韵,虽无五颜六色反而显示出雅致朴素的格调。

绘画用笔为兼工兼写,笔笔见功夫,每一笔都有力度、有弹性,每根线条都有独立的审美趣味。画家的笔法变换多端,时而中锋时而侧锋;力度时而重时而轻;行笔速度时而快时而慢。用双勾法勾勒兰叶,笔锋随着兰草的走势产生变化,在叶子的受光面和正面笔锋细、墨色浅,在叶子的背光暗面笔锋加粗,墨色偏重,把兰草叶子伸展的转折变化勾勒的十分生动。画竹干的线条如书法中锋笔画由重到轻,竹叶用毛笔的腹部侧锋画出,叶片的形状是由笔腹到笔锋呈现出的变化。叶片与叶片之间墨色不一,有深有浅,形成远近的层次变化。画石头则用浓淡墨晕染出体积形状,再用扁点点出苔藓。最后用勾线小笔勾出石头下面的茅草。

由于笔法的成熟老辣,使得画面充满生机与灵动。中国画讲究写神,而兰草的舒展,细竹子的柔韧,长有苔藓的石头都显得特别形象。经过艺术家高度提炼,使得画出来的物象来源于生活又高于生活。显现出“小趣”格调。

二、与同名作品的比较

(一)与郑板桥《兰竹图》比较

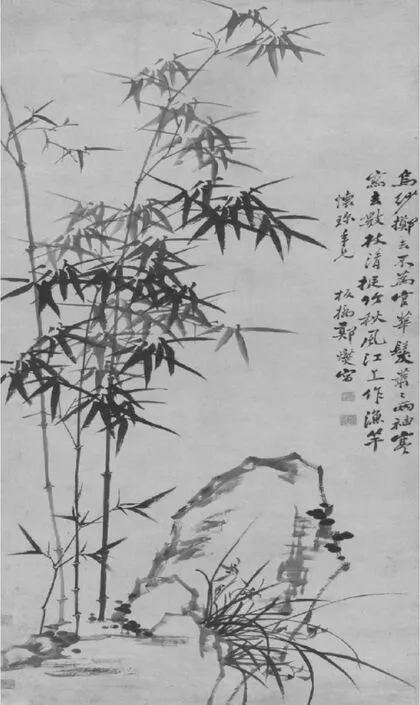

改琦的《兰竹图》在笔墨上与同是清代文人画家郑板桥画的《兰竹图》有异曲同工之妙。这是一幅保存在扬州博物馆的郑板桥的《兰竹图》(图2),该图的形式、构图、画纸、墨色、风格与改琦的类似。郑燮(1693-1765 年)字克柔,号板桥,乾隆皇帝时期进士。在山东当官期间,为百姓干了许多好事,是个好父母官,因得罪豪绅而罢官,无奈下扬州以卖画为生。这与改琦的经历类似,也是官场受挫,文人饱读诗书却不得志。

图2

两幅均为典型的文人画,气息恬淡雅致,都体现出了“平淡天真”,看透尘世纷扰。构图也很类似:两幅画都是竖条幅,下方是岩石、兰竹,上方空白处是提款。竹子安排在侧面。

两幅画用笔苍劲老辣,笔法非常娴熟。他们画兰草的方法不太一样,郑板桥的兰草是用墨笔侧锋直接画出,改琦的兰草是用毛笔中锋双勾法勾出。因何处理手法不同?因为郑板桥画的岩石只用墨笔勾了轮廓,岩石呈白色,前面的兰叶用毛笔侧锋画成黑色,黑色兰叶与白色岩石形成强烈对比,从而营造出空间感。而改琦画的岩石用墨笔勾了轮廓后进行了晕染,岩石呈现出浅灰色,如果前面的兰草亦着成黑色,灰色和黑色之间层次不清。为了区分前后,增强对比,就把兰草轮廓双勾,中间自然就留出了空白。二者在处理手法上都运用了对比,从而产生了很好的效果。

改琦与郑板桥都很重视传统,但却是“取其意之法而自成一体”,学习但不拘泥于他人之法。图中竹子画出了拔地顶天、横空出世之势。有一种坚毅挺拔,清新脱俗的感觉。板桥画岩石用干笔擦出表面的皴,岩石体现出峭壁坚硬的质感,而改琦画岩石采用湿笔晕染,更显厚重,衬托出兰草的柔韧和轻盈。

郑板桥的兰竹是他抒发官场失意、心系百姓情感的寄托之物。他的性格直爽外露,不仅体现在作品的图像和题款中,而且在扬州卖画期间也是明码标价,丝毫不隐晦,足以见其真性情。而改琦的作品往往没有像郑板桥的那样直白地宣泄。无论经历了什么,他也不会喧嚣,而是寄情绘画,继续以平和的心态生活。这是两位艺术家的不同之处,也是他们的《兰竹图》所呈现的不同气质,不同艺术风格。两种艺术风格和感情给观众提供了两种生活态度,各有情怀,各有魅力。

(二)与石涛《兰竹图》比较

善于画兰竹的还有清初画坛上活跃的“四僧”之一石涛(1640-1718 年)。他早年云游四方,遍览名山大川。山水,人物,花鸟都取得很高的成就。台北“故宫博物院”收藏的一幅《兰竹图》(图3)就是石涛1691 年的作品。画中的小土坡和石块系王原祁补画的。有趣的是,石涛的这幅《兰竹图》与改琦、郑板桥的《兰竹图》都是竖条幅构图,都是只用水墨绘就。所不同的是,改琦的兰竹柔美婉约,郑板桥的兰竹清冷苍劲,而石涛所画的兰竹恣意狂放。这都与他们的经历有着密不可分的联系,作品不可避免地打上了生活的烙印。

图3

石涛出生于靖江王府人家,两年之后,明朝灭亡,石涛的全家惨遭不幸。石涛被一个和尚救出之后,出家为僧,一生过着漂泊的生活。然而四处漂泊也给了石涛一个“搜尽奇峰打草稿”的机会。他饱览了祖国的大好河山,为创作提供了丰富的素材。石涛学习传统但是又能够达到“我用我法”“是法非法,即成我法”的高度。

石涛的这幅作品构图饱满,竹子占据整幅画面,图下方是石头,上方仅有的空白处被落款占据,所以画面空白少,物象丰富,从而体现出强劲的张力,增加了画面的纵深感。反观改琦的《兰竹图》留出的空白较多,画面空灵、飘逸。中国画的留白是制造气氛的方法,留白的多少,往往可以起到不同的效果。改琦和石涛的画面留白,就形成了空灵与饱满,内敛与外张的对比。

石涛在画法上与前两幅画都是用毛笔侧锋擦出“个”字表现竹叶。兰草用笔头侧锋拖出。由此看出这些大家在画法上有共同遵循的程式和方法。这幅画的墨色层次丰富,竹叶深浅不一,浓浓淡淡,体现出了水墨画的韵味。墨不只是分五彩,而是分了很多种灰、黑层次,叶子前后错落、空间增强。“他用笔淋漓洒脱,不拘小节,具有一种豪放的气势,以奔放之势见长。既有画风恣肆多变,笔墨纵恣,画面水墨淋滴的个性,又有文人画的情趣意味”[1]。改琦《兰竹图》的笔墨侧更加细致,图像比石涛的少了些狂傲恣肆,多了些宁静。在这幅图中,石涛笔下被风吹得摇摆的竹子兰草与改琦画的严谨的兰竹形成了感性与理性、狂放与严谨、个性与规范的对比,呈现出了特别的视觉效果。

三、创作缘由及诗词落款

(一)创作缘由

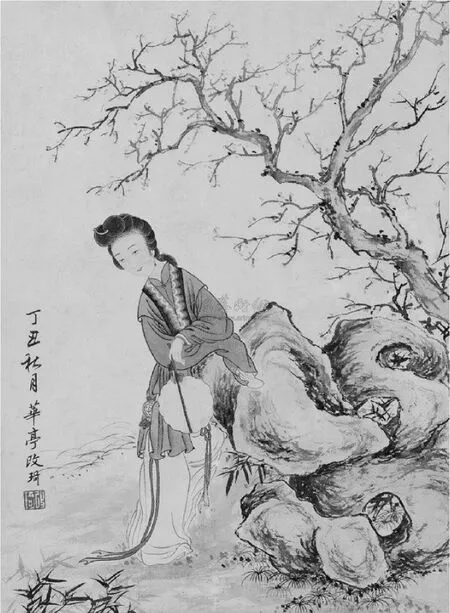

“改琦绘画题材丰富多样,艺术造诣全面,以仕女画见长。他与画家费丹旭成为以画‘才女佳话’为题材的代表,形成了独特的风格,两人在松江地区很有名气,被大家合并称‘改费画派’”[2]。这幅《兰竹图》并不是改琦具有代表性的人物仕女画(图4),而是花鸟画。他为什么要画《兰竹图》而不是仕女图?我分析可能是以下原因:一是作者为朋友画兰竹,是对朋友高尚品质的歌颂,比喻朋友的品质如兰、竹。有着像兰一样高洁的正人君子风度,又有像竹子一样的气节和坚毅的品质,并且虚心谦和。“兰是长在深山幽谷里的植物,洁白的花瓣里透出一股淡淡的幽香。它被历代作家喻为君子。赋予与世无争的品格”[3]。而竹子的杆是一节一节的空心,一节一节是民族气节的象征,空心寓意虚心、谦虚,所以画家画《兰竹图》表达对朋友高尚品格的敬重。二是或许应朋友的要求专门画的这样的题材。因为在明、清两代,兰艺进入了昌盛时期。随着兰花品种的不断增加,栽培兰的经验日益丰富,兰花已成为大众观赏之物,在当时社会上很流行。有关描写兰花的书籍、画册、诗句较多,很多工艺品亦带有兰花图案。所以应朋友要求改琦画此《兰竹图》。三是兰竹题材的绘画更适合摆在室内作装饰。古典中式家具搭配水墨画《兰竹图》显得更协调,更雅致。如果寓所的厅堂挂一幅仕女人物画,没有兰竹显得有底蕴,也与朋友气质不搭配。所以可能改琦以兰竹题材的画赠朋友是为了对方既能收藏又能装饰雅室。此幅画中朴素的墨色也能够与传统家具风格以及朋友的身份格调相符,所以馈赠了这张《兰竹图》。

图4 仕女图

(二)诗词落款

改琦《兰竹图》的落款是:“江南三月雨晴时,兰吐幽芳竹弄姿,蝴蝶不来黄鸟睡,小窗风卷落花丝。丙子春日为子于先生雅属。玉壶外史改琦。”从落款处我们得知:此图画于江南三月雨过天晴的时候,兰草吐露着芳香,竹子呈现出漂亮的姿态。蝴蝶没来黄鸟未醒,花丝被小风吹落。这些描写“雨”“蝴蝶”“黄鸟”“风”“花丝”的物象说明改琦对生活充满热爱。他的心思细腻,如同他以画侍女见长的作品,精致、唯美、抒情。他用情怀体味着生活的每一个细节。改琦拥有一双发现美的眼睛,生活细节的美好都逃不过他的双眸,并且还绘成了画,题成了诗。在当代匆忙的快节奏的生活里,倘若能静下来体会那一块坚硬古拙岩石的雅趣,仔细玩味清风小雨吹兰、竹、花丝的感觉,实属可贵。看了改琦的《兰竹图》,仿佛使人心静如水,慢下来体会生活、思考人生。此画创作时间是丙子年(1816 年)的春天,已是中年的改琦为一个叫子干的人画的,体现出了两个人的深厚友谊。

郑板桥的《兰竹图》上题的诗:“乌纱掷去不为官,华发潇潇两袖寒。写去数枝清挺竹,秋风江上作渔竿。”意思就是把乌纱帽扔掉不当官了。头发都花白了两袖清寒,只能画几枝清新挺拔的竹子打发时光,去清冷的秋江上钓鱼。这把郑板桥的失意情绪表现得淋漓尽致。

再看看石涛的《兰竹图》,虽然不用诗题款,但短短几句题跋话语中,“风姿雪艳之中随意点缀”“既有寒木,又发春花”,流露出石涛孤傲乐观豁达的情怀。

这几首诗句和题跋将郑、石二人性格张力外露与改琦的性格含蓄、温文尔雅,表现得一览无遗。补充了画面所不能体现的内容,更加全面准确地表达了画家的思想感情。因而使得画面更加有意境,能够帮助观众充分了解作品内涵。

四、结语

改琦笔下的兰花随风飘摆,根却牢牢地扎在地上,竹子在风中保持挺拔直立。那种坚定不移的执着精神让人敬佩。它似乎告诉人们,在逆境中需要像竹子一样具有气节,像兰叶一样韧性顽强,不放弃理想信念,而不是遇到不顺就产生绝望和消极的思想。在顺境中不骄傲,保持谦虚的态度和高尚的品德,给周围的人散播人格芳香的魅力。

改琦的《兰竹图》从艺术性和技法方面造诣颇高,并具有很高的观赏价值和研究价值。宁夏博物馆能收藏到改琦的这张真迹实属弥足珍贵。