从馆藏红色档案探析东吴大学地下党组织的发展与活动特点

2021-01-12王凝萱

王凝萱

摘 要:东吴大学作为一所宗教氛围较为浓厚的私立大学,中共地下党组织的活动面临非常复杂的局面。东吴大学的地下党活动萌芽于1921年。1925年校内建立了第一个党支部。在新民主主义革命过程中,校内地下党员始终坚持开展工作,并形成了符合东吴大学校情的工作特点。梳理东吴大学时期中共地下党组织的发展历程,分析其斗争特点,对研究中共党史有重要意义。

关键词:东吴大学;中共地下党;红色档案

十九世纪中叶,为了加紧文化输出,西方基督教会开始在中国兴办教育事业,先后开办了十几所教会大学,坐落在苏州天赐庄博习书院旧址的东吴大学即其一。1900年成立的东吴大学是二十世纪初中国最早以现代大学学科体系举办的大学。1915年,学校在上海创设东吴大学法学院,此后很长一段时间东吴大学都在苏州、上海两地办学(为表述方便,下文将在苏沪两地办学的东吴大学分别简称为苏州东吴、上海东吴)。教会学校通常具有浓厚的宗教氛围,因而东吴大学中共地下党组织的活动面临复杂局面,活动具有自己的特点。学术界对东吴大学地下党组织的发展及其活动虽有涉及,但均较为分散、零星,本文通过对苏州大学档案馆馆藏档案进行梳理分析,以期进一步深化对这一问题的研究。

一、东吴大学地下党组织的由来与发展

1921年8月,中国共产党成立甫一月,《东吴学报》第三卷第一期即刊登了由张原絜撰写的《布尔什维之研究》,文章以中立的视角探讨了俄国十月革命之后苏维埃政府的施政纲领和社会变化等,开拓了东吴大学学生的视野。

苏州第一个中共地下党支部建立之前,已有一些共产党员在当地开展活动。进步诗人徐雉于1921年加入中国共产党[1],后受陈独秀派遣来到苏州,进入东吴大学学习,并从事党的秘密工作,东吴大学地下党活动自此萌芽。1925年东吴大学正式建立了中共党组织[2],此时党员人数少、力量弱,组织的主要任务是在学生中间宣传革命思想和党的政治主张。

全面抗战爆发后,日军占领东吴大学,学校不得不开始在流亡中办学。1938年,东吴大学文理学院会同之江大学、沪江大学、圣约翰大学,在上海法租界成立了联合大学,东吴大学法学院在西藏中路的慕尔堂授课,党组织活动时断时续。

到1941年底,东吴大学地下党工作由中共上海学委教会大学区委负责指导,全校共有党员17名,先后由雷树萱、丁景唐、雷筱粹担任支部书记。此时党组织的活动主要通过党员、积极分子参加团契(编者注:团契是基督教新教教徒组织形式之一)的方式开展。当时的团契由学生组织基督教青年会领导,以“团结青年同志,研究各种学术,服务各样视野,养成健全身心,建立美满社会”[3]为宗旨开展活动。

先后任青年会会长的常青、许敬复都是党外积极分子,组织能力强,受到同学们的拥戴。团契中鸿印、日曜、曙光、克乐、德乐、未名的主要负责人均是共产党员或党外积极分子,通过组织文娱活动团结同学,其中尤以“未名”规模大、跨多个院系,深受众多学生喜爱。

太平洋战争爆发后,东吴大学文理学院被迫再度迁移,一路南下直到最后抵达广东曲江,一部分坚持留沪的教师与之江大学共同开办了上海华东联合大学(简称“华东联大”)。东吴大学法学院迁往重庆,与沪江大学合办了法商学院,在沪坚守的法学院教师办了中国比较法学院(也称东吴法学院)。在动荡的时局下,中共党组织的活动遇到了前所未有的困难,直到1944年才在“华东联大”成立了秘密地下党支部,共有党员8人,杨堤英任支部书记,张和谋、张瑞芸任支部委员。

1945年抗日战争胜利后,华东联大解散,恢复了原先东吴大学、之江大学的名称。12月苏州东吴大学复校,次年秋,在上海的文理学院学生转到苏州东吴大学,上海东吴依旧以法学院为主。东吴大学的地下党组织也随着学校复课恢复发展起来。截至1949年5月,东吴大学一共有过中共上海学委、中共苏州工委和中共茅山工委三个不同系统建立的党支部。

苏州东吴大学复校之后,校内三民主义青年团势力较强。三青团作为国民党下属的青年组织,在抗日战争初期的救亡活动中发挥过积极作用,但此时已被国民党控制成为反共工具。与此同时,校内共产党的活动一度较弱,最早只有苏州工委派去学校开展工作的两名党员顾孟琴与徐懋义,上海文理学院学生迁苏之后壮大了校内党的力量,但与上海东吴校内党组织尚未统一,直至1947年春,上海系统的诸葛淳与苏州系统的顾戢打通了横向关系,两个支部才得以于1948年合并,由上海学委统一领导。茅山工委在校内成立的支部则始终独立开展工作,与上海学委领导的支部没有横向关系,直至苏州解放才公开。

解放战争期间,东吴大学校内共产党员人数不多,组织保密,平时通过一些秘密的学习小组联系积极分子,组织学习、指导工作,而后由党员与积极分子成立各类团契,把这些小组和团契都变成党的外围组织,使得党员们能更深入廣泛地开展群众工作。

二、新中国成立前东吴大学地下党组织的主要活动

从东吴大学出现共产主义萌芽起,党在校内的主要工作就是宣传革命思想和党的政治主张,启发民智。1923年,东吴师生中的进步分子在苏州地下党的领导下创办了工人夜校和工人俱乐部,学生党员费青在其中担任组织领导工作[4],夜校一定程度上扩大了党在学生、群众中的影响。直至抗战爆发,东吴大学中共地下党支部始终以这样的方式积蓄壮大着自身力量。

九一八事变之后,日军在华暴行升级,民族矛盾日益尖锐,东吴大学中共党支部组织了一批思想进步、爱国热情高涨的同学开展抗日运动。这一阶段,党的工作重心主要是团结一切可以团结的力量,呼吁进行抗战。1931年10月24日,各级学生代表大会向学校请命停课,向苏州百姓揭露日军暴行、宣传抗日思想,得到校方批准。东吴大学及东吴附中的学生们遍布城乡宣讲,希望唤起群众的爱国情绪。[5]

1935年12月9日,北平爆发大规模学生爱国运动。消息传到东吴大学,全校爱国师生群情激愤,地下党员们利用这一时机扩大宣传抗日救亡思想,得到了绝大多数师生的支持认可。1936年1月1日,东吴大学全体教职员工与学生联合致电平津各机关各团体各学校及苏沪各报馆,发表了《苏州东吴大学暨附中全体教职员宣言》,宣布声援“一二·九”运动。[6]

全面抗战爆发后,东吴大学党支部的力量因为学校分散而削弱,不得不从组织爱国学生运动转为以各种团契为掩护,团结群众、积蓄力量、声援前线。例如曙光团契,成员皆为女性,她们迫切要求进步,经常排练、传唱革命歌曲,如《义勇军进行曲》《新女性》,部分积极分子还排练了英文版《国际歌》,宣传妇女解放、男女平等思想。[7]

1941年,日军进入上海租界,上海东吴被迫停办,青年会及下属团契也停止了活动。党支部面临巨大的困难,但细微的群众工作并未停止,动员了许多进步青年到各抗日根据地去,直接参与中共领导的抗日工作。到抗日战争胜利之前,先后有许敬复、吴珍爱、史思嘉等多名中共党员前往根据地的江淮大学参加抗日工作。

1944年秋,随着世界反法西斯战争节节胜利,在党的秘密领导下,各个院系将因战停办的团契活动重新恢复起来,直到抗战胜利前夕,上级党组织下达任务,要求上海东吴党支部发动同学,准备配合新四军接收上海。党员与积极分子们深入到同学中,宣传抗日胜利是人民力量的胜利,并组织力量上街宣传,张贴“庆祝胜利、严惩汉奸,迎接新四军到上海”的标语。一系列活动积蓄了党的力量,为复校后党的活动顺利开展奠定了基础。

抗战胜利初期,上海东吴大学率先复校,恢复了文理法三个学院,校内氛围活跃。校内共产党支部决定要利用合法手段,争取和平民主,从校内至校外,扩大进步思想的影响。因此,通过全校各级代表大会选举成立了上海东吴大学第一届学生自治会,共产党员申高山当选主席,福利部、文娱部等部长也由共产党员担任。自治会通过开展助学运动、举办学术讲座、组织文娱活动等形式发动、团结同学,取得了明显的成果。

这一时期,党支部组织的学生运动主要为了配合中共中央反对内战、呼吁和平、实行民主的策略。国民党为了抵制如火如荼的学运,在全国范围内组织了有计划的反苏、反共、反民主运动,东吴大学共产党支部立刻组织学生会,通过散发传单、出版墙报和举办辩论会等形式,向学生揭露国民党反动游行的真相,教育团结了许多同学。

1946年下半年,国内形势急转直下,国民政府发动了反共反人民的全面内战,苏州与上海东吴的共产党支部开始转变工作重点与斗争策略,着重搞好班级社团工作,发挥党员和积极分子作用,采取分散与集中相结合的办法来团结教育同学,积蓄力量,声援全国学生运动。两地支部遵照这一方针,成立了一大批进步团契,上海东吴支部还夺取了法学院学生会的领导权,苏州东吴支部推动成立了苏州东吴大学第一届学生自治会,并争取到了部分领导权。

1947年5月全国爆发了“反饥饿、反内战、反迫害”运动,上海各大学立刻响应,参加请愿游行的学生遭到残酷镇压,即“五二〇”惨案。得知消息后的上海东吴党支部决定参与上海市组织的总罢课,并成立东吴学生抗议“五二〇”惨案后援会,这是东吴大学在解放战争时期的第一次罢课。东吴大学学生屈元、苏淑媛参加上海学联组织的各高校代表赴京慰问团,却在临行前一晚被捕,得知这一消息后,东吴大学学生们反应迅速,次日参加了学联组织的请愿团,要求政府无条件释放被捕学生。迫于群众的压力,被捕同学全部平安出狱。

国民党畏惧进步学生的力量,在苏州、上海等地策划了大规模的逮捕事件,向各个高校下达黑名单,要求惩处名单上的学生。1948年7月29日,苏州东吴大学收到来自国民党太湖卫戍区苏州城防指挥部下达的黑名单,要求学校利用假期处置17名进步同学,大部分都是当时中共地下党支部的党员,包括支书路尔铭、支委董为焜等。

8月26日,上海特种刑事法庭拟定了包含28所大中学校130多人的黑名单,其中东吴大学18人,基本都是法学院学生会理事。幸好上海东吴党支部提高了警惕并且提前得到情报,通知了大部分学生进行转移隐蔽。

经过这两次事件之后,苏州、上海两地东吴大学校内大批进步力量纷纷撤离,党支部力量有所削弱。面对新的形势,党组织决定改变斗争方式,采取新的斗争策略,以迎接新的革命高潮的到来。

1948年秋,解放战争进入战略决战阶段,国民党反动统治摇摇欲坠。中共中央指示各地区地下党配合全国解放的步伐,开展宣教活动,组织护校护厂,防止特务破坏。待到苏沪解放日益临近,上海东吴党支部按照上级指示,暂停发展党员和公开活动,成立人民保安队、系宣传队,做好护校工作。东吴大学学生自治会发动学生在科学馆、图书馆、办公楼等地巡逻,并与景海、振华等中学成立了校际联防,壮大声势、保护学校。同学们在党组织的带领下团结起来粉碎了敌人的阴谋,保护了国家财产。

三、东吴大学地下党组织活动特点

东吴大学成立时间早,教会背景深厚;南京国民政府成立后,长期处于国民党和汪伪政府反动统治的中心地区;在抗日战争與解放战争时期历经流亡与复校,曾在多地办学。这些都给中共党组织发展、活动开展造成了很大困难,但学校的党组织却不仅出现早,且始终存续,并在可能的情况下积极活动,形成了自己的特点。

第一,利用私立教会学校背景,通过合法手段开展斗争。东吴大学作为一所教会学校,创办伊始就侧重宗教课程,校内基督教青年会开展的课余活动也从礼拜、灵修等宗教仪式开始。国民党政权一直在强化对学校的控制,首任华人校长杨永清曾任国民政府外交官员,上海东吴大学在解放战争时期的实际掌权者是国民党党员黄式金。大部分教师观念正统、标榜不问政治,共产党组织的工作很难在教师团体中开展。在国民党力量的渗透下,学生中三青团势力也比较集中,并多次阻挠、破坏中共领导下的学生运动。

面对这样的条件,东吴大学党支部转而利用教会学校及部分外籍教师鼓励学生自治的观念,合理合法地开展活动。以1939年为例,控制在进步力量手中的日曜团契即由外籍教师魏廉士与国民党党员黄式金担任指导教师,克乐团契更是用美国教师戴维·克乐的名字命名并请他担任团契顾问,既征得他的同意又获得校方的允许,将共产党的宣传组织工作合法化,避免了许多困难。

为了长期隐蔽,一部分中共党员还接受宗教洗礼,以便接近群众。1940年圣诞节,多名党员与积极分子参加受洗,以此更合理合法地参加团契、获取团契领导权。[8]地下党员丁景唐在组织同学编写团契刊物时,引用基督教《圣经》的语录和故事,以宣传基督教的名义,向同学们传达必须坚持正义、坚持抗战、坚持团结、坚持进步的思想,[9]刊物因此得以在学校内广泛流传。

正是由于东吴党支部善于利用学校的教会背景,通过合法手段进行合理抗争,才使得东吴地下党组织无论在怎样的黑暗岁月中都得以存续,并因时制宜开展学生运动。

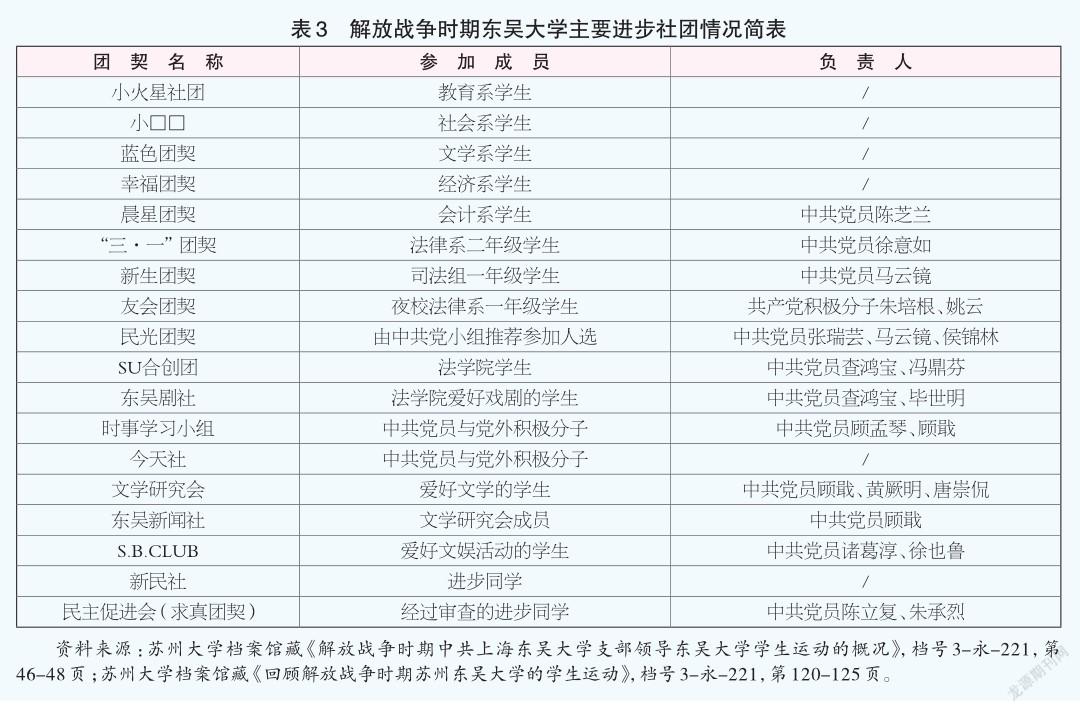

第二,特别注意建立党的外围组织和群众团体,以办文娱活动、谋生活福利的方式开展斗争。团契活动是东吴大学的传统,无论在抗日战争时期还是解放战争时期,只要学校教学秩序能稳定,党组织便会抓紧时机成立考察积极分子的外围组织和广泛团结学生的群众团体。以解放战争时期为例,苏沪两地东吴大学就成立了许多由党员及积极分子负责的进步团契。

这些社团帮助党组织吸收、甄别、考察了相当一部分可以被争取的进步学生。以民光团契为例,核心成员组成“小民光”,一般成员参与的则称为“大民光”。小民光是共产党正式的秘密外围组织,成员经过党小组或者党员考察研究,并向上级汇报得到批准之后才能吸收。小民光成员紧密团结在党组织周围,定期展开学习、娱乐,完成上级布置的任务,党员分工联系小民光的成员,这些成员又有自己的联系对象,去寻找发展积极分子,形成一支稳定的进步力量。[10]

同时,中共党组织还注意将争取民主权利与学生生活福利的斗争结合起来,达到隐藏政治目的的效果。上海东吴大学法学院第一届学生自治会成立后,立刻于1946年开展了多次助学活动,不仅帮助了家境贫寒的学生,更达到了支部更广泛地团结同学、锻炼党员及积极分子的目的。

第三,重视文化战线,利用舆论武器开展斗争。东吴大学是近代中国校园学术刊物的引领者之一,校内学术氛围浓郁,学会和团契往往通过自办刊物宣传自己,成为党组织的宣传阵地。

1921年《东吴学报》刊登的《布尔什维克之研究》《革命的劳工运动史》《社会主义问题与社会》等文章,较早地介绍了马克思主义基本原理,客观上促进了马克思主义学说在中国的早期传播。

抗日战争时期,学校迁徙频繁,难以定期出版有规模的刊物,到了1947年,地下党员顾戢等人以文学研究会名义刊发了东吴校内的油印报纸《东吴新闻》,起初主要报道校内时事,随着学生运动不断壮大,《东吴新闻》逐步扩充了政治内容,为东吴进步力量发声。在东吴学生争取成立学生自治会的斗争中,《东吴新闻》刊印了《竞选特辑》,全力支持进步学生参选。《东吴新闻》逐渐成为指引东吴学生运动的灯塔。

1948年底,党的秘密外圍组织地下学联成立后发行了刊物《新生》,每期大部分的篇幅都是用来报道时局,介绍全国学运情况。为了迎接解放,进一步宣扬党的纲领和思想,揭露反动派的阴谋,《新生》刊登了《为什么还不渡江?》等文,还在学习资料栏目详细刊登了介绍中国共产党的文章。[11]此后《新生》配合第二次学生自治会的竞选,开展了关于“我们需要怎样的学生会”的大讨论,对候选人的主张展开分析,帮助了进步学生在竞选中取得压倒性的胜利。[12]

第四,多地办学,多支部协调开展斗争。东吴大学创校起便在苏沪两地办学,自抗日战争爆发至全国解放,学校几经迁移,院系变动频繁。尤其是1944年9月至1945年8月期间授课极其分散,“理学院在育英中学,经济系在乐群中学,教育学院和文学系、社会系在崇德女中,法学院在爱国女中,各系之间很少接触……教室也不固定,学校没有学生会,系一般也没有系会”。[13]

解放战争时期,校内的党组织被迫不断变更重组,由表2可见,解放战争时期东吴大学先后存在过隶属于三个不同系统的党支部。各支部间一段时间内互不知晓,但在上级党组织的安排下分工合作,各有侧重。在大方向上,各个支部都承担着联系进步同学、争取与团结普通同学、宣传党的主张、扩大党的力量的任务。在具体分工上,先后由苏州工委及上海学委领导的这一支部较为活跃,他们利用团契、自治会等公开组织宣传进步思想、领导学生运动,为争取民主权利而斗争;成立于解放战争后期、由茅山工委领导的党支部更加隐蔽,支部在加强保密教育以适应白区工作需要的同时,秘密收集情报、绘制地图、准备迎接苏州解放。

注释与参考文献

[1][2]钱正.苏州第一个中共地下支部的建立[M]//苏州市传统文化研究会编.传统文化研究(第19辑). 北京:群言出版社,2012:45,51.

[3]东吴大学基督教青年会.东吴大学基督教青年会章程[J].东吴青年,1937(1):43.

[4]杨恒源.抗日战争时期的东吴大学[M]//周建屏、王国平主编.苏州大学校史研究文选.苏州:苏州大学出版社,2008:52.

[5]私立东吴大学编辑.本校同学之抗日运动[J].老少年,1931,8(4):9-10.

[6]苏州东吴大学暨附中全体教职员宣言[J]. 老少年,1935,12(5):3-4.

[7][8]上海东吴大学.抗日战争时期(上海)东吴大学中共地下党支部领导东吴大学学生运动的情况(1939.9-1942夏):1942-04[B].苏州大学档案馆(档号3-永-248).

[9]魏嵩寿.怀念东吴 感恩母校——抗战时期的大学生活[M]//东吴大学上海校友会,苏州大学上海校友会编.东吴春秋——东吴大学建校百十周年纪念,苏州:苏州大学出版社,2010:13.

[10]庄咏文.解放前夜东吴法学院“小民光”团契的建立和发展[M]//东吴大学上海校友会,苏州大学上海校友会编.东吴春秋——东吴大学建校百十周年纪念,苏州:苏州大学出版社,2010:62-64.

[11]新生社编辑. 为什么还不渡江[N]. 新生,1949-3-15(04).

[12]王子强.我们需要怎样的学生会[N]. 新生,1949-5-28(01).

[13]上海原东吴大学党支部.解放战争时期中共上海东吴大学支部领导东吴大学学生运动的概况:1984[B].苏州大学档案馆(档号3-永-221).