宋濂“书与画非异道”与“书画同源”理论的区别

2021-01-11魏华

魏 华

摘 要:宋濂在《画原》中提出了“书与画非异道”的观点,那么,《画原》一文是在重复“书画同源”这个老话题吗?“书与画非异道”与“书画同源”理论之间有什么不同的看法?同样是将绘画的历史溯源到文字,传统的“书画同源”理论侧重文字的字形,主要是探讨书法与绘画的密切联系,而宋濂则是由文字的“所指”引申到绘画的认识功能。“书与画非异道”中的“书”不是“书法”,而是“书籍”之义,确切地说指的是儒家经典著作。在宋濂看来,绘画不是技术,而是跟圣贤之书一样追求“道”的学问,读书与绘画都是为了体道明理,两者在这方面功能类似,相辅相成。需要注意的是,这个道不是道家或佛教之道,而是程朱理学(道学)之道。于是,绘画成为了“儒者事”,是读书人“格物穷理”的实践活动。宋濂的《画原》为饱读诗书的文人士大夫们从事绘画铺平了道路,预示着明清文人画高峰的到来。

关键词:宋濂;画原;书画同源;文人画

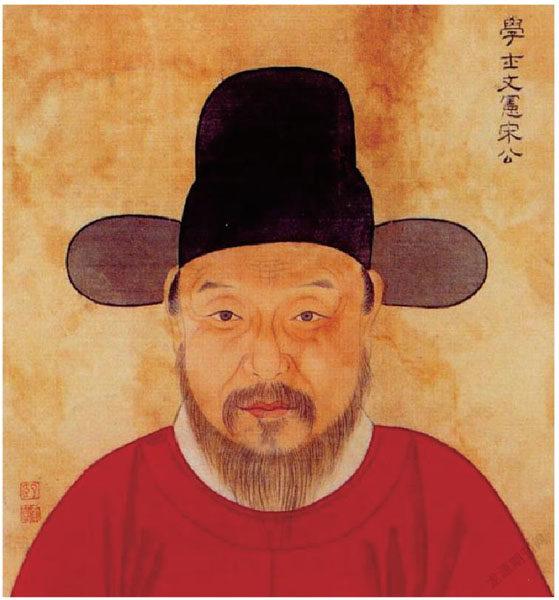

明代初期著名文人宋濂曾写过《画原》一文,在该文中,宋濂反复论证了他对绘画的基本看法——“书与画非异道也,其初一致也”[1]683。但是宋濂的绘画美學观并未引起当今学术界的重视,其主要原因在于“书与画非异道”的观点会让人觉得是“书画同源”理论的翻版。早在唐代,张彦远在《历代名画记》中就曾将绘画的历史追溯至文字,从文字引申到书法和绘画,最后总结出绘画的重要性。后来这种论述模式已然成为了一种套路,在中国古代画论中并不少见。况且在明代以前,“书画同源”理论早已被画家们所接受,书法与绘画的密切关系在绘画界几乎是家喻户晓。在这种情况下,再谈“书画同源”已不算什么创新了。那么,宋濂的《画原》难道仅仅是新瓶装旧酒,重复论证“书画同源”吗?“书与画非异道”与“书画同源”理论之间有什么不同的看法?

一、“书与画非异道”中“书”的内涵

纵览《画原》全文,宋濂从以下五个方面论述了“书与画非异道”的观点:第一,从书与画的历史源头来看,创造者(史皇和仓颉)的身份都是古圣人,两者都有着悠久的历史;第二,从书与画的功能来看,“书”是为了“纪载”,“画”是为了“彰施”,两者都与圣人“正名万物”有关;第三,从书与画相互关系看,文字记录与图画描述各有优缺点,两者可相互补充;第四,从语言学角度,“六书”中最基础的就是象形,中国的汉字与绘画有着密切的关系;最后,从实践角度,宋濂认为当今绘画的衰落与书画日渐分离有密切的关系。整篇文章逻辑清楚,层次分明,全面地论述了“书”与“画”的历史渊源和密切关系。

为了更好地理解宋濂的“书与画非异道”,我们可以和张彦远对“书画同源”的那段经典论述做个比较。在《历代名画记》里,张彦远开篇便论述了“画之源流”。他说:“夫画者,成教化,助人伦,穷神变,测幽微,与六籍同功,四时并运,发于天然,非由述作。古先圣王受命应箓,则有龟字效灵,龙图呈宝。自巢、燧以来,皆有此瑞。迹映乎瑶牒,事传乎金册。庖牺氏发于荥河中,典籍图画萌矣;轩辕氏得于温洛中,史皇苍颉状焉。奎有芒角,下主辞章;颉有四目,仰观垂象。因俪鸟龟之迹,遂定书字之形。造化不能藏其秘,故天雨粟;灵怪不能遁其形,故鬼夜哭。是时也,书画同体而未分,象制肇创而犹略。无以传其意,故有书;无以见其形,故有画,天地圣人之意也。案字学之部,其体有六:一古文,二奇字,三篆书,四佐书,五缪篆,六鸟书。在幡信上书端,象鸟头者,则画之流也。汉末大司空甄丰,校字体有六书。古文,即孔子壁中书;奇字,即古文之异者;篆书,即小篆也;佐书,秦隶书也;缪篆,所以摹印玺也;鸟书,即幡信上作虫鸟形状也。颜光禄云:‘图载之意有三:一曰图理,卦象是也;二曰图识,字学是也;三曰图形,绘画是也。’又周官教国子以六书,其三曰象形,则画之意也。是故知书画异名而同体也。”[2]1-2

从张彦远的论述不难看出,尽管张彦远也是从历史渊源方面论述“书”与“画”具有大致相同的起源,但是他的“书画同源”其实是“书画同体”。因为他侧重的是两者的形式外观,他所说的“六书”是书法意义上的上古时期六种不同书体,与语言学意义上的“六书”(象形、指示、会意、形声、假借、转注)不是一回事。因此,张彦远“书画同源”中的“书”主要指的是书法,他的这段论述其实是为后面谈书法和绘画的笔法相通做铺垫的。在《论顾陆张吴用笔》一章中,他说:“顾恺之之迹,紧劲联绵,循环超忽,调格逸易,风趋电疾。意存笔先,画尽意在,所以全神气也。昔张芝学崔瑗、杜度草书之法,因而变之,以成今草。书之体势,一笔而成,气脉通连,隔行不断。唯王子敬明其深旨。故行首之字,往往继其前行,世上谓之‘一笔书’。其后陆探微亦作‘一笔画’,连绵不断。故知书画用笔同法。陆探微精利润媚,新奇妙绝,名高宋代,时无等伦。张僧繇点曳斫拂,依卫夫人《笔阵图》,一点一画,别是一巧,钩戟利剑森森然,又知书画用笔同矣。”[2]26显然,张彦远将画家顾恺之、陆探微、张僧繇分别与书法家张芝、王子敬、卫夫人的用笔方法进行比较,是为了论证书法与绘画在笔法上有相通的地方。

关于这一点,宋濂也是赞同的,他也很关注绘画中的笔法,这在他的很多绘画题跋中都可以看出,如“此图用篆法写成,精神如生,诚可宝玩也”[3]等。甚至在《画原》中,“书”也有书法之义,他在谈到当今绘画的衰落时,曾用书法做比喻:“譬之学书者,古籀篆隶之茫昧,而唯俗书之姿媚者是耽是玩,岂其初意之使然哉?”[1]684在宋濂看来,世俗的书法停留在外在形式的“姿媚”,跟当今的人们将绘画理解成一种赏心悦目的娱乐类似,人们逐渐沉溺于事物的美丽外观,而忽视了绘画的认识功能。由此可见,尽管宋濂也重视书法,但是他并没有像张彦远那样将目光停留在书法与绘画的外在视觉形式上,相反,他认为过于重视艺术的视觉形式,反而会造成书法和绘画的衰落。因此,宋濂所说的“书与画非异道”中的“书”并不局限于“书法”之义,《画原》并不是重复论述张彦远的观点。

具体来说,《画原》中的“书”主要涉及三层意思。首先是指文字,如“仓颉造书”。据史料记载,仓颉是黄帝时期造字的史官,因此,仓颉那个时候还没有书法,“仓颉造书”可以理解为“仓颉造字”。宋濂将绘画的历史追溯到文字出现的时候,其实是想说明绘画与文字一样,都有着古老的历史,并且对后来的中华文明均产生了深远的影响。尽管按照现代考古学和人类学的常识,绘画的出现要远早于文字,但是对于人类文明而言,文字的意义更为重大,文字的诞生几乎被视为文化或文明出现的标志。所以,将绘画的历史从文字出现的时候算起,表面上看缩短了绘画的悠久历史,但实则借文字抬高了绘画的地位。这种观点宋濂无疑是向张彦远等前辈们学来的。高建平在谈到“书画同源”理论时曾说:“提倡和坚持‘书画同源’说的人,大都是画家、画论或画史研究家。他们有着一个共同的目的,就是提高绘画的地位。”[4]45绘画真正起源于何时?张彦远也好,宋濂也好,其实并不关心,他们关心的是如何将绘画的地位从卑贱的画工那里提升到文人士大夫的圈子里,为文人士大夫们体面地从事绘画艺术活动提供理论依据。

从语言学角度讲,文字作为符号,应包括“能指”(Signifier)和“所指”(Signified)两个方面。所谓“能指”可以理解为符号本身的声音、形象等外在形式,而“所指”则是指符号所表达的意思。按照这种理解,作为文字符号的“书”又可延伸出两层意思:一是书法;二是书籍。书法是文字的艺术,通常与汉字的外形及书写有关,而书籍则是针对文字的含义(内容)而言的。张彦远从“书画同源”到“书画同体”,显然是从符号的“能指”方面理解文字的,他关注的是文字的形式和书法的线条、笔法等问题。也就是说,张彦远的论述逻辑是从文字与绘画的相同历史渊源,引申到书法与绘画的密切关系,进而将书法的笔法引入绘画。然而对于与文字符号“所指”相关的文字的记录、认识等功能,张彦远并未涉及。

再来看宋濂的《画原》,宋濂的“书与画非异道”却更为注重“所指”。他说:“天地初开,万物化生,自色自形,总总林林,莫得而名也,虽天地亦不知其所以名也。有圣人者出,正名万物,高者谓何,卑者谓何,动者谓何,植者谓何,然后可得而知之也。于是上而日月风霆雨露霜雪之形,下而河海山岳草木鸟兽之著,中而人事离合物理盈虚之分,神而变之,化而宜之,固已达民用而尽物情。然而非书则无以纪载,非画则无以彰施,斯二者,其亦殊途而同归乎?”[1]683这段话是说,在圣人出现之前,宇宙虽有万物,但是万物都没有名字,因而也无法成为认识的对象,圣人出现后,首先将不同的事物区分开来,分类命名,这是认识事物的前提和基础,但是如果没有书和画,便无法记录下来,也无法形成可传承的知识体系。由此可见,宋濂并没有像张彦远那样着眼于文字的“书字之形”,而是关注文字与绘画的认识功能,即“书”(文字)与“画”(图画)都是人们认识事物的必要手段。也就是说,绘画与文字一样,不仅仅是供人欣赏,带给人视觉快感的艺术,更是人们认识世界、拓展知识的重要途径。

进而宋濂引用《周礼》中春官与冬官的不同职责,来说明“书”与“画”具有不同功能,可相互补充。他说:“春官外史,专掌书令。”[1]683此处的“书”指的是书籍、文章之义。因为据《周礼》记载:“外史掌书外令,掌四方之志,掌三皇五帝之书,掌达书名于四方。”(《周礼·春官宗伯》)由此可知,“外史”掌管的书主要是“三墳五典”之类的圣人经典著作。尽管书籍承担着主要的认识和记录功能,但是有些事物(比如:衣冠服饰的式样),用文字描述远没有用图画直观,所以,就认识功能而言,“画缋之事”与书籍同样重要,是文章、书籍必要的补充。

接着宋濂将文章、书籍的范围缩小为“经”,即儒家经典文化典籍。他说:“古之善绘者,或画《诗》,或图《孝经》,或貌《尔雅》,或像《论语》暨《春秋》,或着《易》象,皆附经而行,犹未失其初也。下逮汉、魏、晋、梁之间,讲学之有图,问礼之有图,列女仁智之有图,致使图、史并传,助名教而翼彝伦,亦有可观者焉。”[1]684需要注意的是,宋濂所列举的《诗》《易》《孝经》《尔雅》《论语》《春秋》等书籍,不是普通的日常文学作品,也不是诸子百家或佛教典籍,而是被列为“四书五经”之类的儒家经典著作。

在《画原》一文的最后,宋濂还对当时绘画的现状提出了批评,他说:“世道日降,人心不古,若往往溺志于车马士女之华,怡神于花鸟虫鱼之丽,游情于山林水石之幽,而古之意益衰矣。”[1]684也就是说,当今的绘画越来越背离了绘画的认识与教育功能,而逐渐走向追求“华”“丽”“幽”等外在形式和感官愉悦。由此可以看出,宋濂将绘画的历史追溯到文字的起源,并不是像传统的“书画同源”理论那样,意图引申出书法与绘画的密切联系,而是想论证绘画与文字一样都具有认识功能。绘画的出现不是为了悦目怡情,而是与“四书五经”类似,能够帮助人们更好地认识世界和掌握伦理道德规范,绘画可以弥补经书抽象难懂的缺陷,两者相辅相成,互为补充。

综上所述,宋濂“书与画非异道”中的“书”不是“书法”之义,而是指“书籍”,确切地说是儒家经典著作。

二、重“道”轻“技”

宋濂“书与画非异道”中还有一个重要的关键词便是“道”。传统的“书画同源”理论涉及的主要是笔法问题,而“道”则是哲学问题。这无疑进一步论证了宋濂写《画原》一文的主旨不是想探讨书法与绘画的密切联系,而是要说明读书与绘画的关系。

将绘画与哲学扯上关系,并不是宋濂的首创,从宗炳的“澄怀观道”到王维的“画道之中,水墨最为上”,“道”一直都是中国画家们要考虑的核心问题之一。但是,画院制度的建立,越来越多的职业画家大量涌现,使得绘画是重“道”还是重“技”,画家之间始终存在分歧,文人画家和画院职业画家之间隔阂严重。尤其是在经历了宋元之后的中国绘画,这个问题愈发凸显。据史料记载,明代初年朱元璋承袭宋制,尽管没有设立专门的画院,但是有专业的宫廷画家。这些画家大多绘画功底扎实,技艺精湛,多师法南宋马远、夏圭等人,与宋元以来逐渐兴起的文人士大夫画家们那种“逸笔草草”“平淡天真”的审美品味截然不同。因此,对于明代初期从事绘画的艺术家来说,他们首先要面临的问题就是“道”与“技”的取舍。

作为文人士大夫代表的宋濂坚定地站在了文人画家这一边,他的“书画非异道”已然非常明确地表明了自己的态度,即绘画应是“道”,而不是“技”“艺”或“美”。换句话说,宋濂认为应将绘画理解为显现“道”的学问,而不是视为技艺,更不能理解为感官上的审美愉悦。他曾在一幅绘画的题跋中说:“观者当具金刚眼,而弗为纸墨所惑。”[5]所谓“金刚眼”,就是艺术欣赏要学会超越视觉层面的欣赏,而去领悟绘画所表现的“道”。宋濂还点评过一些名家绘画,例如:“李公麟画,如云行水流,固当为宋代第一。其所画马,君子谓逾于韩干者,亦至论也。丁晞韩、赵景升虽极力学之,仅仅得其形似,而其天机流动者则无有也,观此卷足以见之矣。”[6]“河阳郭熙以善画山水寒林名,盖得营丘李咸熙笔法。其所作《阴崖密雪图》,大阴,而皓素淋漓,使人玩之肌肤累累然起粟矣。或者强指为杨士贤相类者,殆未见其衡气机也。”[7]“林君复爱梅,逃禅翁善画梅,皆托之以见志者也。然二人风措清峻,有名于当世颇同。君复固终身不仕,思陵欲一见逃禅有不可得,则能高尚其事,尤非懦夫所可及。后世欲以绘事求其人,是未见其衡气机者也。”[8]在这些画评中,绘画最重要的“天机流动”“衡气机”等词,不是指绘画技法或视觉效果,而是指宇宙万物之“理”,也可以理解为绘画对“道”的追求。所以,宋濂通过“书与画非异道”的观点进一步强调了绘画与“道”之间的密切关系,他反对将绘画视为能给人带来感官快乐的视觉艺术,而是主张应当像哲学那样带给人以思考。中国的绘画虽然形式是视觉的、有形象的,但是视觉形象的欣赏不是绘画的目的,超视觉的“道”才是重点。从这个方面说,中国传统的绘画与哲学在认识功能上是一致的,尽管绘画具有感性的形式而哲学则是抽象的,但是两者都是为了帮助人们更好地认识世界,提升人的精神境界。

对“道”的重视也意味着对“技”(艺术中的技巧)的轻视。宋濂在《题李伯时马性图》中引用黄庭坚的话对北宋著名画家李公麟仅仅“以艺名之”表示惋惜,并告诫文人士大夫们“择术之不可不慎也”[9]。在宋濂看来,李公麟博学多才,品德高尚,“风流不减古人”,是文人士大夫的代表,但是由于其喜欢绘画,并且线描工夫一流,人们往往将其视为技艺高超的画工而不是文人,以至于宋濂、黄庭坚等文人们哀其“以画为累”。由此可见,宋濂等人认为技巧不是绘画的本质,过于沉溺技巧会本末倒置。宋濂的这一看法也代表了当时文人集团对画院职业画家的批判。如前所述,在经历了宋元之后,明代画坛已经形成了“行家”(职业画家)与“隶家”(文人画家)两大集团,职业画家普遍比较重视绘画技巧方面的训练,而文人士大夫们则很难有时间和精力研究绘画技艺,他们的优势是读书、写字。从宋濂的论述中可以看出,当时两个群体之间的矛盾是鲜明而对立的,文人画与院体画的尖锐对峙是明代初期画坛的典型特征。宋濂的“书与画非异道”,则进一步从理论上明确了中国绘画重“道”轻“技”的发展方向,加速了中国绘画与技巧的分离,使之逐渐从专业画家群体转向文人群体,后来董其昌“南北宗论”的提出则标志着这一转向的完成。

此外,将绘画与“道”联系在一起,也是为了提升绘画的地位。从表面上看,“书与画非异道也,其初一致也”,书、画、道的地位相当,不分先后与主次,其实不然。如前所述,尽管从现代考古来看,人类绘画的出现要远远早于文字,在许多原始人的洞穴中都有绘画遗迹,但是无论是张彦远还是宋濂,都将绘画的起源定格在文字诞生的那段时间。从古代人对文字起源的精确描述来看,他们对于文字的发明还是相当重视的,相比之下,对于绘画的起源,记录则比较零散和随意,众说纷纭,有着不同的看法,并且这些看法猜测和想象的成份居多[10]。这说明绘画的地位在当时远逊于文字,以及与文字相关的文学、哲学。明代学者王世贞曾经描述过当时各艺术间的地位,他说:“昔人谓右军才行甚高,有远识,惜不究其用,以书掩之,此非公言也。令右军而用,不过作先始兴、谢文靖耳,千载之下,孰有艳羡珍异若此者乎?张长史与颜尚书同学隶,不胜,去而为草;吴道子与张同学草,不胜,去而为画;杨惠之与吴同学画,不胜,去而为塑。彼其所就则已卑,然而其就专也。古人之志于传也如此,右军可无惜矣。”[11]尽管王世贞本意是为专一于某个领域的艺术家鸣不平,但是从中不难看出,在大多数人眼中,艺术家的地位总体是比较低的,他们远不如文人士大夫,连王羲之这样的名士也由于书法过于好,品行才干“以书掩之”。并且各门类艺术之间地位也不尽相同:雕塑不如绘画,绘画不如书法。就连书法内部也有分化,练草书的不如学楷书、隶书的。换句话说,士大夫做不成的可以成为文学家,文章写不好的可以成为书法家,楷书、隶书写不好的可以学草书,书法不行的可以当画家,当不了画家的可以成为雕塑家。简言之,士、文、隶、草、画、塑地位依次降低,形成了一个鄙视链。所以,文人画的兴起,将艺术从“技”上升到“道”,其实反映了从事绘画的文人艺术家们内心极度渴望摆脱被歧视的尴尬处境,从某种程度上说,也是为了提高绘画地位,为文人士大夫们“体面”地从事艺术活动做铺垫。

三、绘画“真儒者事”

同样是重“道”轻“技”,但是宋濂与之前的许多文人画家眼中的“道”却有所不同。宗炳、王维等人眼中的“道”更多的是与道家无为、恬淡等思想有关。所谓“画道之中,水墨最为上。肇自然之性,成造化之功”[12],与老子所说的“道之出口,淡乎其无味”(《老子·三十五章》),几乎一脉相承,可以说是道家哲学对绘画影响的体现。然而,从哲学背景来看,宋濂并不是一个虔诚的道家学者。尽管宋濂的哲学思想带有明显的调和折衷色彩,他曾极力調和儒家与佛教,援佛入儒。例如:他借用佛教中“荡名相”的双破思想来解释理学的明心见性[13]。但是,曾为“五经师”的宋濂却是一个地地道道的儒家学者,据《明史》记载,宋濂曾被授予“江南儒学提举,命授太子经”[14]2510,也就是说,宋濂曾经做过朱元璋的儒学顾问和太子的经学老师。他博览群书,是当时闻名全国的儒学大家。在哲学上,宋濂尤其推崇朱熹的理学思想,他曾在《理学纂言序》中说:“自孟子之殁,大道晦冥,世人埴而索涂者,千有余载。天生濂洛关闽四夫子,始揭白日于中天,万象森列,无不毕见,其功固伟矣!而集其大成者,惟考亭子朱子而已。”[15]而宋濂所处的明代初年,程朱理学又称为“道学”①。在理学家们看来,“理”就是“道”,是世间万物的本质和规律,是最高、最终极的哲学范畴。因此,宋濂所说的“书与画非异道”的“道”不是道家之“道”,而是儒家理学(道学)之“道”。

理学之“道”与《经》有着密切联系。按照朱熹的看法,“理”无处不在,每一类事物都有每一类事物的“理”,所以,他提倡“格物穷理”。朱熹说:“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”[16]这即是说,格物的目的是最终认识世界万物的普遍之理,只有“格物穷理”才能获取新的知识,才能更好地认识世界。当然,在理学家眼中,“格物穷理”的“物”范围很广,不仅包括世界万物,还包括圣贤之书,事实上,理学们所说的最高的“理”主要是通过读解圣贤书来“穷”的。正如明初理学家薛瑄所说:“致知格物,于读书得之者多。”[17]因此,“格物致知”的主要途径其实是读书。需要指出的是,理学家们所倡导的读书并不是泛指所有的书籍。二程曾说:“今之学者,歧而为三:能文者谓之文士,谈经者泥为讲师,惟知道者乃儒学也。”[18]95也就是说,儒家的理学(道学)不同于卖弄词藻的文学,也不同于埋头训诂的经学,更不同于佛老之学。如果只是读这些书籍,对于体道明理帮助不大,程朱理学提倡的实际上是读《经》,因为“经所以载道也”[18]95。所谓《经》指的便是儒家“四书五经”之类的经典著作。对此,宋濂是非常赞同的,他说:“《经》者,天下之常道也。大之统天地之理,通阴阳之故,辨性命之原,序君臣上下内外之等;微之鬼神之情状,气运之始终。”[19]在宋濂看来,《经》虽然是圣人之言,但是说的却是天理,通过阅读儒家经典著作,能够更好地掌握宇宙万物的规律和善恶伦理。

由此可见,宋濂所说的“书与画非异道”中的“书”,指的是“四书五经”之类的儒家经典书籍。如果说张彦远的“书画同源”理论是为了将书法的笔法引入绘画,那么,宋濂的“书与画非异道”则是为了拉近读书与绘画的关系。这无疑使得绘画逐渐成为了读书人的专利,是真正的文化人的艺术。他在文同的一幅《墨竹图》的题跋中说:“翰墨真儒者事,书生如山未知。判取诗书万卷,来看挺风竹枝。”[20]一方面,作为明初文人代表的宋濂将绘画视为“儒者事”,也就是读书人才能从事的活动;另一方面,要想欣赏绘画,也必须先有“诗书万卷”的功底才行。因此,宋濂“书画非异道”表面上看是将书画并列,或者“以书入画”,其实是想将绘画纳入“经”(书)的框架。

除了《画原》,宋濂还写过《文原》一文,在该文中他详细论述了文章(书籍)的两大功能——载道和纪事,并称赞好的文章具有“经天纬地”之功,文章(书籍)的重要性可见一斑。有趣的是,《文原》中宋濂只字未提绘画,但是在《画原》中却将绘画与文字、书籍相提并论。由此可见,文字、书籍与绘画并不是如《画原》中说的那样居于同等地位,宋濂其实最为重视的是“书”而不是“画”。这种态度在他论述书画的各自功能时有所体现,他说:“非书则无以纪载,非画则无以彰施。”其中。“纪载”和“彰施”分别对应着“书”与“画”的功能,但是仔细品味,“纪载”功能更为必要和根本,“彰施”只是意味着锦上添花或者是对“纪载”的补充而已。正如高建平教授说的那样:“‘彰施’的图画观说明的是,绘画起着补充文字不足的作用。‘彰施’观代表着一种中国儒家的绘画观。在中国先秦时代,各家都对绘画和整个艺术持批判的态度,而只有儒家从政治功利的角度,为艺术辩护。这种辩护,是在说明画可以成为书之意的进一步表述。由于这个原因,绘画具有接近于文字的意义。建立在这个意义上的‘书画同源’观,从逻辑上讲,仍是以文字为先。”[4]37宋濂在《题李伯时画孝经图后》中更是明确指出了“书”相比“画”的优先地位,他说:“濂闻史皇作画,仓颉制字,本出于一源。圣人因字以著经,而善绘事者,则因经而作图。故古之人或绘《诗》与《春秋》,或像《论语》,或画《尔雅》,而图《孝经》尤多。人观之者,有若亲逢其事,感悦而歆慕,不待辞说,而意趣自显,则其于经,似不为无助也。……然而王者之所宝,在孝不在画也。”[21]这就是说,尽管文字与绘画同出一源,但是“因字而著经”“因经而作图”,文字、经书、图画的地位却依次降低,图画对于经书只是为了让某些道理更形象而已,尽管该图出自宋代第一画家李伯时(李公麟)之手,但是这件作品的价值仍然“在孝不在图”。所以,宋濂对读书的重视,使得他将绘画也视作读书明理过程中的实践活动,绘画不再属于艺术,而是跟读书一样,目的都是为了体现“道”,都是“儒者事”。

四、结语

综上所述,宋濂《画原》一文所提出的“书与画非异道”的观点,与传统的“书画同源”理论并不相同。尽管两者都将绘画的历史溯源到文字的出现,但是后者是为了将书法的笔法引入绘画,而前者则是想论证读书与绘画的密切联系。宋濂通过缜密的逻辑思路,将绘画一步步纳入了儒家“经”(书)的框架,使绘画由专业画家的“技”上升到程朱理学所说的“道”,绘画的功能也明确为体“道”穷“理”。这种绘画观使得正统的绘画不再属于民间艺术,不再属于画院专职画家,不再属于道家和佛教的产物,而变成了“儒者事”,成为了饱读“四书五经”的文人士大夫们的专利,绘画变成了读书人“格物穷理”的实践活动。同时,对于从事绘画的人来说,读书成为了头等重要的大事,而绘画技巧训练则居于次要地位。

宋濂尽管不是画家,但是他是明代初期著名文人,曾被朱元璋誉为“开国文臣之首”[14]2512,地位显赫,在文学史上又是文学大家,因此,他的观点在文艺界的影响不容忽视。尽管没有直接证据表明《画原》在绘画界产生了多大的影响,但是从明清许多画论中可以看出类似的观点。如:李开先在《中麓画品》“序言”中说:“万物之多,一物一理耳,惟夫绘事以一物而万理具焉,非笔端有造化而胸中备万物者,莫之擅场名家也。”[22]这里的“理”与宋濂说的程朱理学之“道”是一个意思。在李开先看来,绘画与表现事物的“理”有很大关系。绘画的所有要素,包括笔墨都要为表现“理”服务。清初“四王”之一的王原祁也说:“作画以理、气、趣兼到为重。非是三者,不入精妙神逸之品。”[23]王原祁代表了清初主流文人画家们的观点,在他看来,“理、气、趣”是绘画最重要的三个方面,而在这三个要点中,“理”是排在首位的,可以说是重中之重。由于明理成为了绘画的重要使命,因此它要求艺术家要多读书,到了明代中后期,董其昌将优秀画家成功秘诀明确概括为“读万卷书,行万里路”[24],對后世影响极大。于是,尽管明清时期民间艺术蓬勃发展,但与文人画却形成截然不同的审美追求,正统的文人画试图摆脱民间艺术那种精湛的技艺,转而追求“书卷气”。由此可以看出,明清时期文人画的勃兴深受宋明理学思想的影响,绘画与读书明理之间建立了密切的联系,而宋濂的《画原》则是最早系统阐释这一美学思想的文章。它为饱读诗书的文人士大夫们从事绘画铺平了道路,预示着明清文人画高峰的到来。

注释:

①广义的理学包括道学和心学,道学是“以洛学为主干,至南宋发展到高峰,在明代仍有很大的影响,并维持着正统的地位。因其主要代表为二程朱熹,故常称为程朱派。由于二程与朱熹皆以‘理’为最高范畴,所以后来习惯于用‘理学’指称他们的思想体系。”(陈来.宋明理学[M].北京:北京大学出版社,2020:12.)

参考文献:

[1]宋濂.画原[M]//宋濂全集:第二册.杭州:浙江古籍出版社,2014.

[2]张彦远.历代名画记[M].杭州:浙江人民美术出版社,2014.

[3]宋濂.题赵子昂马图后[M]//宋濂全集:第二册.杭州:浙江古籍出版社,2014:698.

[4]高建平.中国艺术:从古代走向现代[M].北京:中国文联出版社,2019.

[5]宋濂.题钱舜举应真图[M]//宋濂全集:第四册.杭州:浙江古籍出版社,2014:1430.

[6]宋濂.题龙眠居士画马[M]//宋濂全集:第三册.杭州:浙江古籍出版社,2014:911.

[7]宋濂.题郭熙阴崖密雪图[M]//宋濂全集:第三册.杭州:浙江古籍出版社,2014:909.

[8]宋濂.题杨补之梅花[M]//宋濂全集:第二册杭州:浙江古籍出版社,2014:697.

[9]宋濂.跋李伯时马性图[M]//宋濂全集:第七册.杭州:浙江古籍出版社,2014:2298.

[10]范明华.《历代名画记》绘画美学思想研究[M].武汉:武汉大学出版社,2009:26-30.

[11]王世贞.题祝京兆真迹[G]//弇州山人题跋.杭州:浙江人民美术出版社,2012:126-127.

[12]王维.山水诀[G]//俞剑华,编.中国古代画论类编.北京:人民美术出版社,1998:592.

[13]李書增,等.中国明代哲学[M].郑州:河南人民出版社,2002:125-126.

[14]张廷玉,等.明史(简体字本)[M].北京:中华书局,2000.

[15]宋濂.理学纂言序[M]//宋濂全集:第五册.杭州:浙江古籍出版社,2014:1638.

[16]朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,2012:7.

[17]黄宗羲.明儒学案[M].北京:中华书局,2008:125.

[18]程颢,程颐.河南程氏遗书[M]//二程集.北京:中华书局,2004:95.

[19]宋濂.经堂记[M]//宋濂全集:第六册.杭州:浙江古籍出版社,2014:1867.

[20]宋濂.题文与可墨竹[M]//宋濂全集:第七册.杭州:浙江古籍出版社,2014:2398.

[21]宋濂.题李伯时画孝经图后[M]//宋濂全集:第四册.杭州:浙江古籍出版社,2014:1258.

[22]李开先.中麓画品[M]//卢辅圣,主编.中国书画全书(五).上海:上海书画出版社,2009:40.

[23]王原祁.雨窗漫笔[M].杭州:西泠印社出版社,2008:27.

[24]董其昌.画禅室随笔[M]//董其昌全集(三).上海:上海书画出版社,2013:110.

作者简介:魏华,河南财经政法大学素质教育中心讲师。研究方向:艺术美学、美育。