谈谈《诗经》对隐语的使用(下)

2021-01-06子规

子规

2.三星连线

上古文献及相关考古资料表明周人具有比较丰富的天文知识,并且在当时世界也居于领先水平——这在《诗经》里已得到充分反映。而更令人叹奇的是,《诗经》的作者们竟然巧妙地将这些天文知识化作隐语,用以表现他们的爱情,表达他们对亲人的思念。这里试举《唐风·绸缪》为例:

绸缪束薪,我在屋背后捆干柴的时光,

三星在天。三颗星星正正出现在东方。

今夕何夕?今天晚上是什么样的晚上?

见此良人?竟会见了你难道是在梦乡?

子兮子兮!哥儿呀你为何要情深意长!

如此良人何? 会见了你你叫我来怎么样?

绸缪束刍,我在屋背后捆野草的时光,

三星在隅。三颗星星正正出现在南方。

今夕何夕?今天晚上是什么样的晚上?

见此邂逅?竟不期而遇难道是在梦乡?

子兮子兮!哥儿呀你为何要情意深长!

如此邂逅何? 不期而遇你叫我来怎么样?

绸缪束楚,我在屋背后捆黄荆的时光,

三星在户。三颗星星正正出现在破窗。

今夕何夕?今天晚上是什么样的晚上?

见此粲者?竟翩翩而来难道在梦乡?

子兮子兮!哥儿呀你为何要情意深长!

如此粲者何? 翩翩而来你叫我来怎么样?

(译文录自蓝菊荪:《诗经国风今译》)

诗中的“三星”,按《毛诗诂训传》,是指二十八宿中的参宿,因为参宿的一个显著特征就是有耀眼的连成一线的三星。《诗序》说:“《绸缪》,刺晋乱也。国乱则婚姻不得其时焉。”这说的是造成两位情人夜间幽会的政治背景。其时女主人公的情人大致被征兵役上战场,使姑娘饱受分离思念之苦。好容易盼到了三星连线的时候,而情郎也居然从天而降似地出现在姑娘的身旁,使她又惊又喜,连连感谢上天的关爱,三星的高照。在是诗里,三星既是起兴,又是隐喻,表达出一对普通农家儿女的缠绵爱情。

《召南》里还有一首叫《小星》的,其中“三五在东”句,也是明显地用参星(三星)与昴星(为五颗星)来表示女子对远在战场的夫君的相思之苦。但过去许多注家都说这是一首“小官吏为朝廷办事。夜间还在长途跋涉”的“自述勤苦”诗。(高亨:《诗经今注》,上海古籍出版社1980年版)最早的《诗序》则言:“小星,惠及下也,夫人无妒忌之行,惠及贱妾。进御于君,知其命有贵贱,能尽其心也。”郑玄《毛诗传笺》也持大致相同的观点,将《小星》说成是写内宫妻妾性生活场景的隐喻诗。胡适受此启发而在《谈谈诗经》一文里发挥说,《小星》“好像是写妓女生活的最古的记载”(《古史辨》第三册下编,北平朴社1931年版)。而不论上述观点正确与否,《小星》用星星在天的排列形态来比喻爱情乃至性生活的看法,则终究不差。

◎3.彩虹隨行

《鄘风》中还有一首题作《蝃(dì dōng)》的诗,因为表现“淫奔”,而为汉宋儒家所不齿。其中涉及天象的两章如下:

蝃在东,莫之敢指。

女子有行,远父母兄弟。

朝于西,崇朝其雨。

女子有行,远父母兄弟。

诗歌里的这位女子为了寻找或投奔(王先谦《诗三家义集疏》:“奔而曰‘有行者,先奔而后嫁。”)自己远在他方的意中人,毅然离家出走。五彩缤纷的长虹(即蝃)则伴随着她向东又转西——西边大致是爱人所在的方向,刚刚下过一场雨呢!女子知道希望就在前面,幸福的生活快要到来而更加充满信心,义无反顾地勇往直前……

高亨《诗经今注》释“蝃”:“先秦人的迷信意识认为虹是天上一种动物,蛇类。天上出虹是这种动物雌雄交配的现象,色明者是雄虹,紧紧相依,便是雄雌共眠。此诗以虹出东方比喻男女私通。”难怪上自《诗序》作者,下自朱熹,要对《蝃》大加挞伐。只是他们既不谙先秦民风,又不懂人之常情,只是一味地维护封建纲常,可谓迂腐至极!

此外,现代科学常识还告诉我们:虹乃大气中的一种光现象,它的发生与存在当有两个条件:第一,它是天空中的小水珠经日光照射发生折射和反射作用而形成的;第二,它只能出现在与太阳相对着的方向。可是我们比较《蝃》中的虹、雨与太阳的关系(按:“蝃在东,莫之敢指”,体现出两层意义:其一,因为蝃乃雌雄交配,不能用手指,指了会烂指头。其二,因为太阳光的照射使虹光亮耀眼,不敢指着观望),竟发现它们与现代科学知识所描述的完全一致。这说明诗作者对天象的观察十分细致,天文和气象知识水平比较高。

由《蝃》我们又想到了《小雅》中的一首诗——《渐渐之石》。该诗说:“月离于毕,俾滂沱矣。”大意是:月亮经过(离,犹言历经)毕宿(二十八宿之一,为八颗星),连绵的雨季(或大雨)就要到了。这里实际说的是下弦(夏历每月二十二日或二十三日时的月相)以后新月经过毕星的时候,而且是后半夜的情景。在现实生活中,这种情况出现后,《渐渐之石》里所说的那种连绵阴雨或大雨的确多会随之到来。正如《毛诗诂训传》所说:“月离阴星则雨。”两千多年前的《诗经》作者(可能是出征在外的普通壮丁)的自然科学知识如此丰富,运用得如此娴熟,这是许多今人所不及的。

三、南有樛木:以草木隐性爱

三国吴陆玑在《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》里,以整整一卷(全书为上、下二卷)的篇幅专释《诗经》草木之名,凡78条。清人顾栋高则在其《毛诗类释》里进一步作了细致统计,说《诗经》里有草37种,木43种,谷类24种,蔬菜38种,花果15种,计157种。这还不包括药物中的植物。而就对它们的描写次数来看,则以《国风》为最,其次为《小雅》。至于《大雅》《颂》则较少。研究者们认为,这与《风》《雅》《颂》的作者有着密切的关系。例如《风》的作者就大多来自下层劳动人民,他们生活、生产于山林之间、田园之中、河流之滨,整日里与草木为伴,最熟悉草木,因而在他们唱出的歌儿中,自然会以草木起兴,以草木做比喻、比拟,来表达他们的喜怒哀乐,来反映他们的爱与恨。

就表现爱情而言,叶舒宪在《〈诗经〉的文化阐释》(湖北人民出版社1994年版)一书里提出爱情巫术(咒术)中的“采”与“投赠”等“母题”,指出《诗经》之《关雎》里的采荇菜、《卷耳》里的采卷耳,《苜》里的采苜(fóu yǐ)以及投我以桃,投我以木瓜、木李之类,都属于爱情咒术。叶舒宪认为,男女主人公所采、投的花果草木,乃是与情爱、相思密切相关的爱情咒术品。主人公们“借助于梦幻的力量把主体意愿投射为现实,如《关雎》中的‘寤寐求之。……《关雎》中的男主人公借助于荇菜的致幻,他对咒术的效应深信不疑,因而充满自信地陶醉在得到淑女的幻想中。《卷耳》的女主人借助于卷耳的致幻,希望意中人来团聚”。

不过,倘换一个角度来考察问题,叶舒宪所言的“采”与“投赠”母题,其实又可归入性爱或性欲隐语的手法,这包括叶舒宪提到的像《采蘩》《采》《草虫》中的“采蕨”与“采薇”,《谷风》中的“采葑采菲”,《桑中》中的“采唐”“采葑”,《采葛》中的“采葛”“采萧”“采艾”,《采苓》中的“采苓”“采苦”“采葑”,《采芑》中的“采芑”,《采菽》中的“采菽”和“采芹”等等。

至于像《樛木》中缠绕樛(jiū,树木向下弯曲)木的葛藟(野葛藤),《摽有梅》中成熟待品的梅子,《桑中》里进行幽会的桑中(桑林),《河广》中可用为筏的芦苇,《中谷有蓷》中湿了又干、干了又湿的蓷(tuī,益母草),《山有扶苏》里的长在湿地里的荷华(荷花),《溱洧》中相谑赠送的勺药,《野有死麇》《白华》中的白茅……则简直就是性欲望、性生活乃至男女性器的代名词。

这里仅举葛藟、桑林、荷花三例以说明。

◎1.“藤缠树”之歌

《周南·樛木》第一章是这样写的:

南有樛木,南山有木壮又弯,

葛藟累之。葛藤缠树紧且绵。

乐只君子,如胶似漆郎君笑,

福履绥之。福禄长在保平安。

这是一首对新婚青年的贺诗。诗中樛木(高大的树或枝干弯曲虬劲的树)象征男子,葛藟(野葛藤一类)象征新妇。《文选》潘安仁《寡妇赋》云“伊女子之有待兮,爰奉嫔于高族。承庆云之光覆兮,荷君子之惠渥。愿葛藟之蔓延兮,托微茎于樛木”。此后两句显然系由《樛木》化来。这种“藤缠树”的比喻,固然反映出古代妇女的地位低下,只能依附于男子而生;但是,在《诗经》的时代,其原义则是在强调新婚夫妇的亲密无间,卿卿我我的甜蜜爱情。一曲“藤缠树”之歌,不是使我们生出一种小鸟依人的感觉么?

2.桑林之恋

《鄘风》有《桑中》一诗。所谓“桑中”,窄义是指桑树林;广义则指“桑间濮上”,即泛指先秦以郑、卫之地为代表的男女自由恋爱、自由交合的野外场所——这既包括了当时中国的中原地带,也包括了中原以外的南方地区,如楚地。

江林昌《楚辞文化渊源及其南北文化关系新探》(载《荆州师专学报》1994年第1期)考察说,楚族本源于夏氏族。《史记·楚世家》:“楚之先出自帝颛顼高阳。高阳者,黄帝之孙,昌意之子也。”黄帝与颛顼,都是夏氏族所崇奉的远祖太阳神。以后,楚民族携着北方夏殷原始氏族文化南下后,又吸收了三苗等土族文化。于是楚文化在继承原有夏殷氏族文化基础上,又给注入了地方文化血液。而这继承,则特别表现在夏殷初民的“桑林”习俗上。桑林本是夏殷初民对太阳云雾的植物化称呼,后又演变成地上以祭日祷雨求子为目的、以男女性爱为内容、以原始乐舞为形式的场所。楚辞中作为太阳神树名的扶桑,就完全袭用了夏殷时期的原始含义,如《天问》之禹“焉得彼涂山女,而通于台桑”。《淮南子·修务》说,桑林祭祀,能兴云雨。卜辞中也有许多祭云求雨的记载。夏殷初民认为,这云雨即男女桑林交合时所激发起来的太阳神母羲和之动情排液。所以桑林情爱即是“云雨”之事。

大致正是出于这个原因,《诗经》中有不少女子(主要是采桑女)以桑树来比喻自己。如《卫风·氓》:“桑之未落,其叶沃若”,“桑之落矣,其黄而陨”。朱熹《诗集传》注此说:“言桑之润泽,以比己之容色光丽;言桑之黄落,以比己之容色凋谢。”她们美丽而多情且勇敢泼辣,大胆追求自由、幸福和爱情,被后世儒生讥为“桑妇”(如《列子·说符》)。而屈原的《九歌·山鬼》中的女山神,闻一多、郭沫若、姜亮夫等推证说,是楚王所幸的巫山神女,窃以为其实就是桑妇——桑中女也。《山鬼》里的女山神的行为因事涉情爱,屈原因此所营造的意境亦云亦雨,曰“云容容兮而在下”,曰“东风飘兮神灵雨”,曰“雷填填兮雨冥冥”……这便证明了云梦巫山故事乃上承夏殷桑林情爱的古俗;只是它并不直言桑林而代之以巫山云雨罢了。

3.莲荷之戏

闻一多在《风诗类钞》里就《邶风·简兮》里的两句诗评论说:“‘山有榛,隰有苓是隐语,榛是乔木,在山上,喻男,苓是小草,在隰中,喻女。以后凡是称‘山有口,隰有口而以大木小草对举的,仿此。”(《闻一多全集》第4卷,三联书店1982年版)就木本植物和草本植物的比较而言,前者高大刚强,多见高山峻岭;后者柔弱纤瘦,常居于平川湿地(《简兮》中的“隰”,指低下的濕地)。而这则与男人和女人的生理特点相对应。因此《诗经》里的爱情诗,即如闻一多所指出的那样,凡以“山有口,隰有口”而以大木小草对举者,皆隐喻男、女及其相互依恋之情。《郑风·山有扶苏》中“山有扶苏,隰有荷华”“山有桥松,隰有游龙”就是两例。

《山有扶苏》里的荷花、游龙(即水荭)都是水生植物,在是诗里,为女子自喻之辞。前者在古代民歌、文人诗文里频频出现,构成现代民俗学者所说的“莲荷意象”。不少民俗学者还认为,莲荷在民间其实亦是女阴的隐语(如王宁宇、党荣华在《陕西民间莲族艺术内涵初探》一文所言)。朱熹大致了解到这个情况,因此对《山有扶苏》一诗嗤之以鼻,说是“淫女戏其所私者”(《诗集传》),轻薄得很。但今天来看这首诗,可谓嬉笑怒骂皆备,其所刻划的先秦女子率直天真、无拘无束的个性,从一个侧面反映出先秦社会民风的淳朴与开放。

四、匪斧不克:以器物隐性爱

《诗经》中提到不少器物,有一些语焉不详,至今还众说纷纭,难定一尊,如《周南·摽有梅》中“顷筐塈之”的筐;《邶风》之《谷风》中“毋逝我笱”的笱,《静女》中“贻我彤管”的彤管;《齐风·南山》中“匪斧不克”的斧,《豳风》之《破斧》中“既破我斧”的斧、《伐柯》中“伐柯如何?匪斧不克”的柯、斧等等。这里以《伐柯》为例试作解析——按照这样的解析方法,希望其他个案的谜底也会次第抖落出来。

《伐柯》可分作二章,其一这样说:

伐柯如何?匪斧不克。

取妻如何?匪媒不得。

诗的意思看似很明:如何才能砍来木头做斧把?(据《毛诗诂训传》:“柯,斧柄也。”)没有斧头是不行的。如何才能把妻子娶回家来?没有媒人是不行的。不过这里却有些使人迷糊:为什么要把以媒人作中介娶妻一事与用斧头砍木头联系?换言之,这里的婚姻大事为什么要以斧头砍木头起兴?斧头在先秦社会有何象征意义?

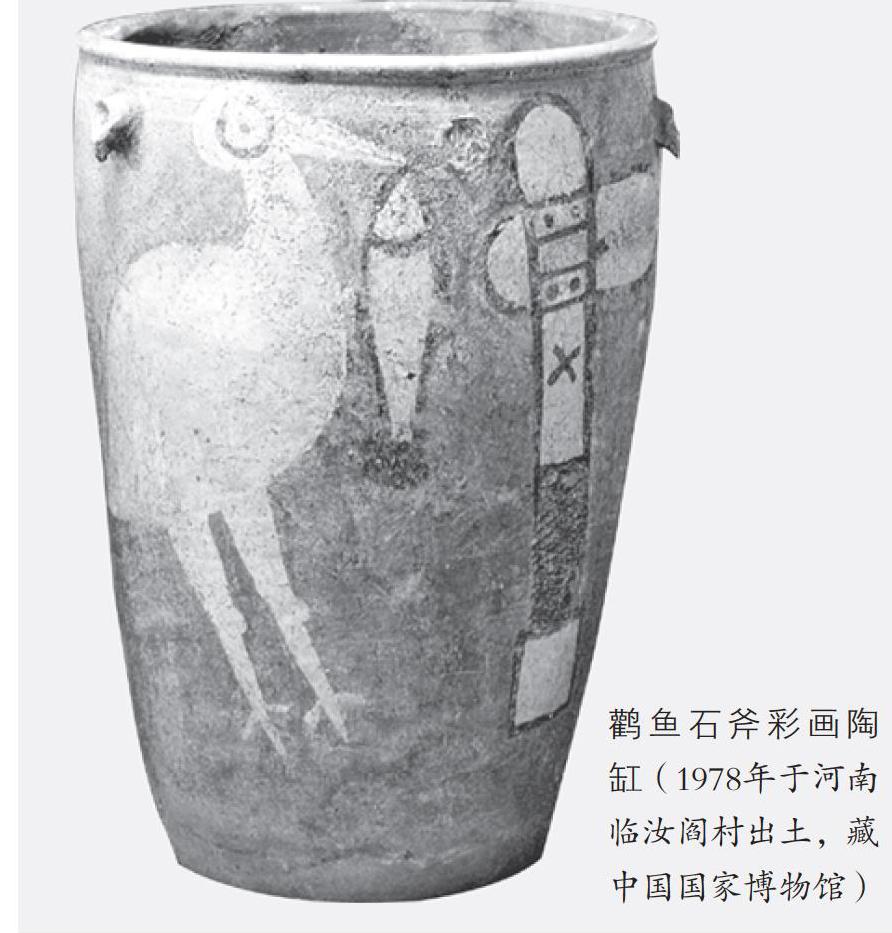

大家知道,斧头的渊源十分悠久,各地新石器遗址就出土有许多磨制精良的石斧。因此作为生产、生活中的一种重要工具,斧在原始父系社会的观念中占有十分重要的地位。1978年,考古工作者在河南省临汝县(今汝州市)阎村遗址(属仰韶文化庙底沟类型,年代为公元前3900年左右)出土了一具上大下小直筒形瓮棺。瓮腹用白、黑两色彩绘鹳、鱼及石斧。画高37厘米,宽44厘米,约占瓮腹表面的一半。这是目前中国所发现的最大一幅史前时期的彩陶画。画左部为一只衔着鱼的白鹳,全身着白彩,侧向右立,圆眸,细颈长喙,短尾,高足。画右部为一竖立的带柄石斧。石斧为圆弧刃,绑在木柄的上端,穿銎(安柄的孔)而过。斧柄粗壮,中间用黑彩画一“×”形符号(与半坡刻符相同)。从造型艺术角度看,这幅画具有后来中国画的某些基本技法,如勾线法、没骨法、填色法等。有的研究者因此称该画为“国画之祖”。

研究者还认为,彩陶画上的鹳、鱼、石斧,既表现出仰韶文化居民的经济生活,同时也反映出某种社会思想意识。而这种社会思想意识则在《诗经》时代得以延续并表现在《诗经》里。《诗经·曹风·候人》里这样唱道:

维鹈在梁,不嚅其味。

彼其之子,不遂其媾。

荟兮蔚兮,南山朝,

婉兮娈兮,委女斯饥!

这里的鹈即鹈鹕,一种捕鱼、食鱼的水鸟,欲称水老鸹。傅道彬认为:“鸟衔鱼象征男女交媾是《诗经》和原始艺术常用的母题,鱼是女性之象,鸟是男子之形。二者结合当然具有两性交欢的意义”。(《中国生殖崇拜文化论》,湖北人民出版社1990年版)现在回过头来看阎村遗址出土的鹳鱼石斧图,“反映的也正是盼望男女媾合的生殖意义”。而上引《候人》诗,则是“用鸟捕不着鱼来象征男女不得交欢的苦闷”(同上),即所谓性饥渴。

至于鹳鱼石斧图中斧与柄的蕴意,叶舒宪在《诗经的文化阐释》里说:斧的“组合方式”通常是以在斧头上打孔后插入斧柄。这一种孔与柄的结合自然会类比为男女性器的结合方式;于是斧除了从整体功能上象征男性性器外,它本身又是男女交合的类比形象。”叶舒宪还从《说文》与甲骨文等关于斧形声解构以及中外民俗调查资料中,寻得一个结论,这就是“父”“斧”“阳具”在男权社会观念里乃是三位一体的关系。倘顺着这条思路,那么,上述《伐柯》中的问题便有了答案。原来这是男人们在以自己于夫妻性生活中的雄勃有力的能力,即赖以自豪的地位比喻媒人的作用。这样来看,我們自会明了:原来《伐柯》是一曲男人的歌,是一曲男人自我炫耀、自我赞美性能力与生殖力的歌。

由此我们又想到《豳风·破斧》所吟唱的:“既破我斧(椭圆孔斧),又缺我斨(qiāng,方孔斧)……”这不是在悲叹或怒斥战争使夫妻(或情人)相隔(甚至生死相隔),使男子丧失了自己对女子应尽的义务和享有的权利么?在这种反复吟唱中,我们似乎听到了这些在战场上冲锋陷阵、英勇杀敌的堂堂男儿们的又一种声音:

我们不要战争!

我们要和平!

我们要家庭!

我们要爱情!